Полная версия

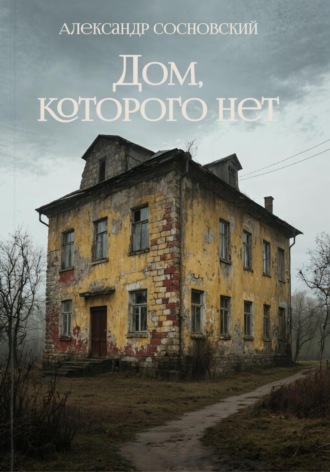

Дом, которого нет

Тётя Нина приходила к нам каждый вечер целую неделю, пока Максим не пошел на поправку. Она приносила не только уколы, но и отвары трав, и какой-то особый мёд, которым поила брата с ложечки, разведя его в тёплой воде. А ещё – домашнее печенье для меня, словно помня, что в доме, где один ребёнок болеет, второй часто чувствует себя забытым.

Быт семьи Корневых разительно отличался от размеренного течения жизни в нашей квартире. У них дома часто бывало шумно, особенно по вечерам и в выходные дни. Муж тёти Нины, Григорий Иванович (или просто дядя Гриша, как звали его все в доме) – высокий, костлявый мужчина с лицом цвета кирпича, обожжённого солнцем, – работал бригадиром на строительстве дома на окраине города. Его часто можно было видеть в выцветшей клетчатой рубашке с закатанными рукавами, обнажавшими жилистые руки с набухшими венами. Походка у дяди Гриши была характерная – чуть вразвалку, с наклоном вперёд, словно он постоянно шёл против ветра.

Дядя Гриша приносил домой не столько зарплату (которая, впрочем, была не такой уж маленькой), сколько неутолимую жажду, которую, казалось, не могло погасить никакое количество спиртного. Он пил методично, почти ритуально, словно исполняя некий древний обряд. Но, в отличие от многих наших соседей, которых алкоголь превращал в агрессивных, шумных, дядя Гриша становился философски настроенным и даже лиричным.

Сын Корневых, Виктор (все звали его Витькой) был копией отца – такой же длинный, нескладный, с тем же упрямым разворотом плеч. Ему было уже за двадцать, он работал вместе с отцом на стройке и, казалось, унаследовал не только его внешность, но и тягу к спиртному. Но если в дяде Грише эта страсть сочеталась с какой-то внутренней сдержанностью, то Витька пил с юношеской безоглядностью, словно бросаясь в омут головой.

По вечерам из их квартиры часто доносились звуки шумного застолья – звон стаканов, громкие голоса, взрывы хохота, иногда пение в два голоса, отца и сына. Но, что удивительно, почти никогда – ругань, крики или плач. Они пили не от горя и не от злобы, а словно от избытка какой-то внутренней энергии, которую некуда было девать. Это было похоже на семейную традицию – как в других семьях собираются за вечерним чаем, так они собирались за бутылкой.

Единственным островком спокойствия в этой бурной семье была дочь Корневых, Наташа – крепенькая девочка четырнадцати лет с огромными серыми глазами и тонкими, словно прочерченными карандашом бровями. Она была весёлой, разговорчивой болтушкой.

Я помогал Наташке с математикой. Хоть она и была старше меня на два класса, цифры словно ускользали от неё, растворялись, теряли смысл. Она смотрела на страницу учебника с таким выражением лица, будто перед ней был текст на древнекитайском.

– У тебя в голове счёты что ли встроены? – удивлённо спрашивала она, когда я, почти не задумываясь, решал задачу, над которой она билась весь вечер. – Или ты просто в учебник заглядываешь, когда я не вижу?

– Просто люблю, когда всё сходится, – отвечал я, сам не понимая, откуда берётся эта лёгкость в обращении с числами. – Смотри, это как ребус. Каждая цифра должна встать на своё место, и тогда уравнение сложится.

Однажды в середине лета, в тот особый предвечерний час, когда солнце уже клонится к закату, но жара ещё стоит невыносимая, я забрался на чердак нашего дома, спасаясь от духоты. Через маленькое окошко под самой крышей открывался вид на весь двор – словно на диораму из музея. И там, с высоты своего укрытия, я стал невольным свидетелем странной сцены.

Входная дверь нашего дома с грохотом распахнулась, и на крыльцо выскочил дядя Гриша. Он был в одних трусах и застиранной майке, из-под которой выпирал острый кадык и выступали ключицы. Лицо его, и без того красное, теперь пылало, как раскалённый металл, а глаза сверкали каким-то диким, почти первобытным огнём. Он огляделся по сторонам, словно ища что-то, и, увидев длинную деревянную жердь, прислонённую к стене сарая (ту самую, которой соседки подпирали бельевые верёвки, чтобы мокрое бельё не касалось земли), схватил её и замер в боевой стойке.

Через несколько секунд из той же двери выскочил Витька – в семейных трусах до колен и расстёгнутой рубашке, накинутой на голое тело. Увидев отца с импровизированным копьём, он пригнулся и начал пятиться, но не от страха, а с каким-то игривым азартом, словно это была часть какой-то давно знакомой им обоим игры.

– Стой, паршивец! – кричал дядя Гриша, делая выпады жердью, словно рыцарь копьём. Его голос гремел на весь двор, отражаясь от стен домов. – Чем породил, тем и убью!

Витька ловко уворачивался от «копья», петляя между скамейками и бельевыми столбами. Он хохотал – звонко, заразительно, словно мальчишка, играющий в казаки-разбойники.

– Не догонишь, батя! – кричал он, дразня отца. – Стар стал, ноги не держат!

Их погоня превратилась в странный танец – нелепый и в то же время почти грациозный, с кружениями, выпадами, обманными движениями. Несколько раз Витька оказывался прижатым к стене или забору, но всегда находил способ ускользнуть, вызывая у отца новый взрыв притворного гнева и новую порцию угроз, которые, однако, никто из них не воспринимал всерьёз.

В какой-то момент к ним присоединилась Найда – старая дворняга неопределённого окраса, обитавшая в соседнем дворе и кормившаяся с общего стола. Она бегала между ними, радостно гавкая и пытаясь ухватить зубами конец жерди, что вызывало новые взрывы хохота у обоих Корневых.

Глядя на них сверху, я вдруг понял, что в этой нелепой сцене не было ни капли настоящей агрессии или злобы. Это была игра – странная, непонятная постороннему, но исполненная какой-то грубоватой нежности. Так могли бы играть медвежата в берлоге, делая вид, что дерутся, но на самом деле обучаясь друг у друга приёмам будущей взрослой жизни.

И в тот момент, наблюдая за этой сценой из своего гнезда, я подумал, что Корневы счастливы по-своему. У них было что-то такое, чего не было у многих других семей нашего дома – какая-то безоговорочная принадлежность друг другу, полное принятие со всеми недостатками и слабостями. И кто я такой, думал я тогда, чтобы судить это счастье? Кто я такой, чтобы решать, как должна выглядеть любовь между отцом и сыном, между мужем и женой?

Но жизнь – странная вещь, непредсказуемая и часто жестокая. Она сворачивает там, где не ждёшь, и убегает по дорогам, которые не выбирал, не планировал, даже не представлял себе.

Спустя десять лет, когда я уже учился в военном училище в другом городе и приезжал домой только в отпуск, произошла трагедия, которая навсегда изменила семью Корневых. Витька, к тому времени женившийся и переехавший в собственный деревянный дом недалеко от реки, погиб страшной смертью. В ту ночь он вернулся домой сильно пьяным после какого-то праздника, прилёг на диван с сигаретой и уснул. Никто не знает, сколько времени тлел диван, прежде чем вспыхнуть по-настоящему. Известно только, что когда соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, было уже поздно.

Пожар в деревянном доме – это всегда страшно. Огонь распространяется молниеносно, пожирая всё на своем пути с ненасытностью древнего чудовища. К тому моменту, когда пожарным удалось пробиться в комнату, от человека осталось лишь тёмное скрюченное нечто, меньше ребёнка, обугленное до неузнаваемости. Опознать Витьку смогли только по перстню с инициалами, который он носил на правой руке – подарок отца на двадцатилетие.

Я случайно оказался в нашем маленьком городке в те дни – приехал на несколько дней между летними учениями и началом нового семестра. И потому стал свидетелем того, как выносили останки Витьки, завёрнутые в чёрный полиэтилен. И видел остекленевшие глаза дяди Гриши, который стоял у подъезда, сгорбившись так, словно на плечи ему положили невидимую, но непомерно тяжёлую ношу. Он не плакал – по его лицу пробегала лишь странная судорога, словно он пытался что-то сказать, но не мог найти слов. Из его горла вырывался тихий, непрерывный скулящий звук – не человеческий, не животный, а какой-то потусторонний, будто сама боль обрела голос. Он повторял одно и то же, словно заевшая пластинка: «Зачем? За что?»

Тётя Нина держалась по-другому. Она стояла рядом с мужем, прямая, как струна, с таким же лицом, с каким, наверное, входила в палаты к тяжелобольным – бесстрастным, собранным, готовым к худшему. Только руки выдавали её состояние – те самые уверенные руки, что спасли моего брата от болезни, теперь беспомощно теребили край кофты, не находя покоя, словно пытаясь ухватиться за что-то в этом мире, ставшем вдруг таким ненадёжным, таким зыбким.

Наташа, у которой к тому времени уже у самой были дети, обнимала мать за плечи, что-то шептала ей на ухо. Её лицо было мокрым от слёз, но держалась она с той же стойкостью, что и мать.

В тот день дом словно съёжился от горя. Соседи выходили на крыльцо и во двор, но говорили шёпотом, словно боясь нарушить тишину, в которой звучал теперь только тихий, непрекращающийся вой дяди Гриши. И даже летнее солнце, яркое и безжалостное, бившее в окна, казалось холодным и чужим, словно свет далёкой звезды, который доходит до нас уже после того, как сама звезда давно погасла.

Глава 6. Пельмени

В советское время мясо в магазине было исчезающим видом – миражом, который растворялся, стоило лишь моргнуть. За продуктами выстраивались очереди, извивающиеся как гигантские змеи по тротуарам. Чтобы купить полкило докторской колбасы, нужно было занимать позицию еще до рассвета, задолго до того, как сонная продавщица откроет заветную дверь продуктового отдела.

Но и выстоять очередь было только половиной дела. Товар отпускали строго нормировано – пятьсот граммов колбасы, килограмм мяса “в одни руки”. Именно поэтому бабушка иногда призывала на помощь нас с братом – две дополнительные пары рук позволяли унести домой тройную норму заветного продукта.

То, что лежало на прилавках, часто напоминало анатомический атлас – жилистые куски непонятной формы, с сероватым оттенком. Всё, что выглядело хоть немного привлекательнее, уходило “под прилавок” – продавцы разбирали между собой и приберегали для “своих”. Простому смертному оставалось довольствоваться рёбрами да обрезками.

Те, кто побогаче,старались покупать мясо на рынке. Там, среди деревянных лотков и запаха зелени, можно было найти куски поприличнее – розоватые, свежие, аппетитные. Но и цена кусалась не хуже бродячей собаки – в полтора, а то и в два раза выше магазинной.

Именно о таком мясе мечтал дядя Гриша в середине ноября, когда первые морозы защипали щёки, а в воздухе запахло приближающейся зимой.

– Нина, сходи-ка ты на рынок, – попросил он жену, потирая руки в предвкушении. – Пельмешков хочется. Накрутим, наморозим, будем всю зиму есть.

Глаза его загорелись, как у маленького мальчика перед Новым годом. Пельмени для дяди Гриши были не просто едой – это был ритуал, символ благополучия, маленький праздник посреди серых будней.

– Ну, в субботу схожу, – как-то неуверенно ответила Нина, о чём-то задумавшись.

Но разве можно устоять перед просьбой любимого человека? Особенно когда он смотрит так, словно от этих пельменей зависит счастье всей семьи.

Суббота выдалась на редкость погожей для ноябрьского дня. Тётя Нина надела своё лучшее пальто – тёмно-синее, с потёртым воротником, которое она берегла для “выходов в свет”, повязала на голову пуховый платок и отправилась на рынок. От нашего дома до колхозного рынка на улице Пролетарской было рукой подать. Нина, встретив по пути знакомую, за разговорами о детях и внуках незаметно дошла до рыночных ворот.

Рынок уже кипел жизнью. На деревянных лотках, побитых временем и непогодой, горками лежали овощи, стояли банки с соленьями, громоздились горы лука и чеснока. В мясном ряду торговали громкоголосые женщины в белых фартуках и мужчины с красными от мороза руками. Они зазывали покупателей, расхваливая свой товар так, словно это было не просто мясо, а нектар с божественного стола.

Обойдя все лотки, где продавали мясо, Нина приценилась, запомнила, где, на её взгляд, лежало самое аппетитное и не слишком дорогое. Она уже собиралась достать свой потёртый кошелёк, завёрнутый в носовой платок, когда её толкнул под руку чернявый, с быстро бегающими глазками мужичок.

– Мадам, – галантно обратился он, приподнимая шапку и обнажая лысеющую голову. – Я вам, голубушка, мясо подешевле отдам.

В его глазах светились то ли отчаяние, то ли хитрость – Нина не успела разобрать.

– Ммм, – только и смогла произнести она, застигнутая врасплох таким обращением.

– Я из Чувашевой приехал, привёз на продажу мясо. Только вчера забито, как стёклышко, – зачастил мужичок. – Но мне знакомый на рынке сказал, что у меня жена заболела. Любимушка моя, – и он пустил скупую мужскую слезу, демонстрируя глубину своего горя. – Вот я и отдаю свой товар задарма, чтобы поскорее лекарство купить и к жёнушке вернуться.

Его голос дрожал, а в глазах стояла такая убедительная тоска, что сердце тёти Нины, много лет отработавшей в больнице и повидавшей немало человеческого горя, дрогнуло.

– Вот беда-то какая, – с искренним сочувствием произнесла она. – Ну, веди к своему прилавку, помогу твоему горю.

Она подумала, что сделает двойное доброе дело – и мужику поможет скорее вернуться к больной жене, и дядю Гришу порадует хорошим мясом по сходной цене.

– Да я уж с прилавка мясо-то убрал, а сумки с товаром у меня друг охраняет, – мужчина быстро запетлял среди толпы, уводя Нину с территории рынка.

Эта фраза должна была бы насторожить её. Но тётя Нина, в чьём сердце всегда жила готовность поверить человеку, последовала за ним без тени сомнения.

И действительно, недалеко от главных ворот стоял ещё один мужчина неопределённого возраста – то ли тридцать, то ли пятьдесят, с серым, помятым лицом, на котором отпечаталась вся тяжесть советского быта. Рядом с ним на земле стояли две потрёпанные сумки.

Мужичок подвёл Нину к своему товарищу, достал из сумки свёрток, обёрнутый в газету “Правда”, и развернул его, показывая кровоточащее свежее мясо.

– Действительно, как будто только что забили, – подумала Нина, рассматривая кусок и довольно кивая головой. – По какой цене продашь? – бойко спросила она, решив, что теперь можно перейти к делу.

– Да недорого совсем, – ответил мужичок, и назвал цену, от которой у тёти Нины сразу же поднялось настроение.

Цена оказалась почти вдвое ниже, чем на рынке. Такая удача! Руки её затряслись от радости успешной сделки. Она непослушными пальцами расстегнула сумочку, достала кошелёк, отсчитала деньги и протянула их мужику, который проворно схватил их и сунул в карман своего потрёпанного пальто.

Продавец быстро завернул мясо обратно в газету, всучил Нине и, не прощаясь, растворился в базарной толпе вместе со своим молчаливым напарником.

Совершив, как ей казалось, замечательную покупку, Нина с приподнятым настроением пошла домой. Она представляла, как обрадуется дядя Гриша, как они будут вместе крутить пельмени, как потом будут приглашать соседей на эту вкуснятину.

– Гриш, я купила мясо и совсем недорого! – весело крикнула она, едва переступив порог квартиры.

Дядя Гриша, в накинутом на плечи пиджаке и домашних тапочках, вышел встретить жену и помочь отнести покупку на кухню. Его лицо светилось предвкушением – наконец-то пельмешки! Но, когда они начали распаковывать покупку, их рыженькая дворняжка по кличке Крошка, обычно спокойная и приветливая, вдруг завыла так, словно увидела призрак, и убежала под стол в дальний угол комнаты.

– Что это с ней? – пожимая плечами, удивилась тётя Нина. – Отрежу-ка я ей кусочек, – и, взяв небольшой ломтик мяса, она протянула его собаке.

Крошка в ответ ощерилась, прижала хвост, вжалась в пол и забилась под стол ещё дальше, словно ей предложили не лакомство, а смертельную отраву.

Дядя Гриша внимательно посмотрел на мясо, потом на собаку, и его лицо медленно вытянулось, как будто он разгадал какую-то неприятную загадку.

– По ходу, жена, обманули тебя, – грустно произнёс он, тяжело опускаясь на стул. – Ты собачье мясо купила.

Все его мечты о пельменях растаяли в воздухе, как мираж в пустыне. Он тяжело вздохнул и добавил:

– Иди выбрось, куда уж есть такую гадость…

Тётя Нина на мгновение застыла, не веря своим ушам. Потом медленно, как во сне, посмотрела на свёрток в своих руках. А ведь и правда – мясо было какое-то странное, с тёмными прожилками, и запах… Запах был необычный, немного сладковатый.

Осознание того, что её обманули, что она отдала деньги за мясо убитой собаки, накатило волной стыда и отвращения. Слёзы брызнули из её глаз.

– Господи, как же я не догадалась! – всхлипывала она, стоя посреди кухни с этим ужасным свёртком. – Вот ведь… Как же так…

Дядя Гриша молча встал, подошёл к ней, обнял за плечи и забрал злополучный свёрток.

– Не плачь, Нинушка, – сказал он тихо. – Не ты первая, не ты последняя. На каждого доверчивого человека найдётся ловкий обманщик. Не пельмени – так щи. Картошечки отварим, с огурчиками солёными – не хуже будет.

Он отнёс свёрток на улицу, выбросил в дальний угол мусорного деревянного ящика и долго мыл руки, словно стараясь смыть не только физическое прикосновение к обману, но и само воспоминание о нём.

А тётя Нина ещё долго сидела за кухонным столом, утирая слёзы уголком фартука. Ей было жаль не столько потраченных денег, сколько своей наивности, своего безграничного доверия к людям, которое в очередной раз обернулось горьким уроком. И ещё ей было безумно жаль ту неизвестную собаку, чья жизнь оборвалась, чтобы стать разменной монетой в руках бессовестных торгашей.

– Зря я Крошку-то хотела угостить, – вдруг сказала она, глянув на собаку, которая всё ещё прижималась к полу под столом.

Дядя Гриша опустился на колени, поманил Крошку:

– Иди сюда, мудрая ты наша. Умнее всех оказалась.

Постепенно собака вылезла из-под стола, осторожно приблизилась к хозяину и лизнула его в руку, словно утешая.

История с «особенным мясом» стала в нашей семье своеобразной притчей о доверчивости и осторожности. И хотя тётя Нина после этого случая стала немного осмотрительнее, основу её характера этот урок не изменил – она продолжала верить людям, продолжала помогать тем, кто нуждался в помощи. Просто теперь она делала это с чуть большей мудростью. Как говорил дядя Гриша: «Доброе сердце – не порок, если голова на месте».

Глава 7. Голод

Бабушка Зоя, жившая на первом этаже нашего дома – в тесной однокомнатной квартире с окнами, выходящими на стену соседнего дома, куда солнце заглядывало лишь на два коротких часа в летние месяцы, – была фигурой одновременно обыденной и загадочной, как старая фотография, на которой изображены незнакомые люди, но что-то в их глазах заставляет всматриваться снова и снова.

Невысокого роста, с полноватой фигурой, такой, какие обычно бывают у русских женщин от шестидесяти лет и выше. Её седые волосы, собранные в тугой пучок на затылке, лишь изредка позволяли себе выбиться из строгой прически, а руки – жилистые, надорванные тяжелой работой с выступающими венами и узловатыми пальцами.

Воспитывалась Зоя Петровна в детдоме – этот факт она не скрывала, но и не афишировала особо. О её детстве ходили разные слухи, обрастая со временем подробностями, достоверность которых никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. Говорили, что её родители погибли во время войны, что она была из «врагов народа», что выросла в такой бедности, которая непредставима даже для послевоенных лет. Подливал масло в огонь слухов и её внук Андрей, очень подвижный мальчик, с грустными, чуть застенчивыми глазами, который, бывая у нас в гостях, говорил, что «мы из графьёв», «бабушка у меня графиня».

Правда была скрыта под наслоениями времени, как древний артефакт под слоями почвы, но одно можно было сказать наверняка: детдомовское прошлое навсегда приклеило к ней особую привычку – спрашивать у соседей о содержимом их сумок и пакетов.

«Что несёшь?» – этот вопрос, произносимый с особой интонацией, в которой любопытство смешивалось с едва уловимым требованием, знал каждый житель нашего дома. Он звучал во дворе, у подъезда, на лестничной клетке – везде, где могла возникнуть фигура бабушки Зои, словно материализовавшаяся из воздуха в самый неожиданный момент.

«Что купил?» – интересовалась она, пристально вглядываясь в пакеты, которые несли соседи из ближайшего продуктового магазина. Её глаза, выцветшие от времени до бледно-голубого оттенка, но сохранившие удивительную остроту зрения, мгновенно идентифицировали содержимое сумок через самые плотные слои упаковки, словно обладали рентгеновским зрением.

В этих вопросах не было праздного любопытства – за ними стояло нечто большее. Зоя Петровна всегда ждала какой-либо подачки, маленького подношения, символического дара, который подтверждал бы её право на участие в жизни общины, в круговороте продуктов и благ. Шёл ли ты с огорода, собрав несколько морковок или пучок укропа, возвращался ли из хлебного магазина с тёплым караваем, прижатым к груди, или нёс из универсама скромный набор продуктов на ужин – бабушка Зоя каким-то шестым чувством определяла твоё появление и выходила навстречу.

Первая моя встреча с этим феноменом произошла вскоре после нашего переезда в дом. Мне было десять, и мама послала меня в магазин за хлебом и молоком – обычное поручение для мальчишки моего возраста в те времена, когда детей рано приучали к самостоятельности.

Возвращаясь с покупками, я был полон гордости – впервые справился с заданием в новом районе, нашёл магазин, правильно рассчитался, получил сдачу. И вот, когда я уже подходил к подъезду, из-за угла дома, словно страж древней крепости, появилась невысокая женщина в выцветшем ситцевом платье с мелким цветочным узором.

– А, новенький, – сказала она тоном, не предполагающим возражений. – Из тринадцатой квартиры? Что несёшь?

Я растерялся, спрятав авоську с буханкой хлеба за спину, а двухлитровым алюминиевым бидоном с молоком прикрыл себя с фронта. В моем прежнем дворе соседи не интересовались содержимым детских сумок и не останавливали посреди двора для допроса.

– Хлеб и молоко, – пробормотал я, чувствуя себя странно виноватым, словно совершил что-то недозволенное.

– Дай-ка посмотреть, – сказала женщина и, не дожидаясь разрешения, заглянула в авоську. – Хм, черный хлеб. Для диабетиков хорош. Я такой люблю.

Её взгляд не оставлял сомнений в ожиданиях, но я стоял в оцепенении, не понимая, что должен делать. Старушка не выглядела бездомной или голодающей, чтобы предлагать ей еду, и в то же время в её позе, в выражении глаз было что-то, требующее ответной реакции.

– Отломи кусочек, – наконец сказала она прямо, видя мое замешательство. – Я со вчерашнего дня хлеба не ела.

Это было сказано без надрыва, без попытки вызвать жалость – простая констатация факта, от которой становилось не по себе. Я неловко вытащил буханку из авоськи, повертел в руках, не зная, как отломить кусок, не испортив весь хлеб.

– Да не мнись ты, – с лёгким раздражением произнесла старушка и сама взяла хлеб из моих рук. Ловким движением, выдающим многолетнюю практику, она отломила горбушку – лучшую, самую поджаристую часть буханки – и, кивнув мне, словно в знак благодарности и одновременно отпуская восвояси, направилась к своей квартире.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.