Полная версия

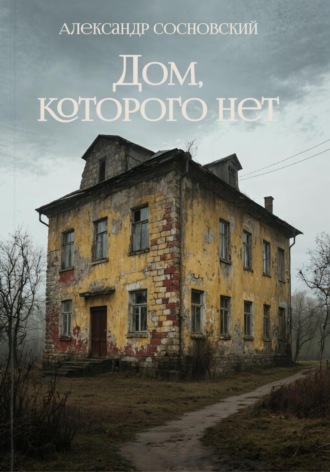

Дом, которого нет

Глава 3. Освобождение

Тётя Тамара годами жила под гнётом своего мужа, словно хрупкий цветок, над которым навис тяжёлый камень, не дающий расправить лепестки. Вадим был настоящим чудовищем в человеческом обличье – демоном, превратившим семейное гнездо в каменный мешок страха и безысходности. Но что поражало больше всего: когда он был трезв, он становился ещё страшнее – тихий, сосредоточенный, с расчётливой жестокостью в каждом движении. В его глазах, пышущих безумной злобой, горел незатухающий адский огонь – не алое пламя ярости, а холодное синее пламя, обжигающее душу любого, кто осмеливался встретиться с ним взглядом.

Мы все знали, что он зверски избивает свою жену. Тонкие стены нашего старого дома не могли скрыть страшные крики, доносившиеся из их квартиры – звуки, от которых стыла кровь и хотелось зажать уши, спрятаться под одеялом, притвориться, что этого не существует. Но, как часто бывает в таких домах, где каждый житель держится за свой маленький островок покоя, все предпочитали не вмешиваться. Люди запирали двери на дополнительный замок, прибавляли звук телевизора, говорили детям, что это просто соседи так громко смотрят кино. В конце концов, семейная жизнь – это тайна за семью печатями, и никто не имеет права в неё вторгаться, даже если эта тайна пахнет кровью и страхом.

Освобождение пришло к тёте Тамаре в суровую зиму, когда морозы сковали город железными оковами, а снег лежал такими сугробами, что дети могли прыгать с крыши сарая прямо в мягкую белую перину. Оно пришло внезапно и жутко, как приходит все по-настоящему важное в нашей жизни – не предупреждая, не давая времени подготовиться.

В тот вечер Вадим вернулся домой, пропитанный запахом дешёвого алкоголя и собственной злобы, которая, казалось, сочилась из каждой поры его кожи, как ядовитый пот. Весь день перед этим он провёл в компании таких же опустившихся мужчин, игравших в домино за сараями. Я видел их, когда возвращался из школы – они сидели на перевёрнутых ящиках, стучали костяшками по самодельному столу и пили что-то из бутылки.

Тётя Тамара, предчувствуя очередную бурю по едва уловимым знакам, которые научилась распознавать за годы совместной жизни, укрылась у соседей. Ноги сами принесли её к дверям квартиры Зои Петровны – женщины, которая жила одна с тех пор, как похоронила мужа, и чьё сердце было так же открыто для чужой боли, как её дверь – для тех, кому нужно убежище.

Тётя Зина, молчаливая хранительница чужих секретов, женщина, знавшая всё обо всех и никогда не использовавшая это знание во вред, видела, как Вадим с размаху ударил по входной двери, будто мстил ей за все свои неудачи. Она наблюдала из окна своей кухни, как он, извергая проклятия, которые замерзали в морозном воздухе, превращаясь в облачка пара, тяжело взбирался на второй этаж. В руках он бережно, почти с нежностью, которой не удостаивал ни одно живое существо, прижимал к груди бутылку – стеклянное вместилище его призрачного утешения и нашего всеобщего страха.

Что происходило дальше, восстановили уже потом, по оставшимся следам, как восстанавливают картину преступления по незаметным простому наблюдателю уликам. В его сознании, затянутом пеленой алкогольного дурмана, вероятно, рождались образы, которые мы никогда не сможем понять полностью. Он задумал некое театральное действо, жестокую пьесу с одним актёром и невидимыми зрителями. Возможно, намеревался устроить сцену для жены, когда та вернётся. А может, как говорили некоторые особенно проницательные соседи, вынашивал истинное намерение оборвать нить собственной жизни – петля уже давно была готова в его душе, оставалось лишь материализовать её в реальности.

Железная спинка кровати, доставшаяся ещё от родителей Тамары – одна из немногих вещей, привезённых ею в этот дом в день свадьбы, в те времена, когда её глаза ещё светились надеждой, – послужила точкой опоры. Крепкий бельевой шнур, тот самый, на котором ещё вчера сушились простыни и рубашки, выстиранные руками Тамары, свёрнутый петлёй. Один конец на шее, другой привязан к перекладине – туго, с двойным узлом, чтобы выдержал вес взрослого мужчины.

А дальше – лишь безвольное скольжение с постели на пол, медленное, как в замедленной съемке, и в то же время непоправимо быстрое, как все судьбоносные решения в нашей жизни. Секунда безнадежной паники, когда тело осознало то, что ум еще отказывался понять: петля затягивается. Инстинктивная борьба – руки, царапающие шею, пытающиеся подцепить шнур, оставляющие кровавые полосы на собственной коже; ноги, сучащие по полу в поисках опоры. И наконец, смирение – последний выдох, последний образ перед глазами. Что он видел? Лицо Тамары, молодое и нетронутое страхом, каким оно было двадцать лет назад? Себя самого в молодости с будущим полным возможностей? Или просто потолок с трещиной, похожей на реку, текущую в неведомые края?

Тело нашли лишь наутро, когда солнце уже поднялось над крышами домов, но не принесло тепла в этот промёрзший мирок. Тамара, переночевавшая у Зои Петровны на старом диване, который скрипел при каждом движении, несмело вышла из убежища. У дверей своей квартиры она остановилась, прислушиваясь с выработанной годами осторожностью. Из-за двери не доносилось ни звука – ни храпа, ни шагов, ни скрипа половиц.

«Спит, – подумала она с облегчением, смешанным с новой волной тревоги. – Или уже ушёл на работу». Ключ трижды провернулся в замке – плавно, бесшумно, как она научилась делать за годы, когда от тихо открытой двери зависело, получит ли она новую порцию брани и кулаков или сможет проскользнуть незамеченной в свой угол, к своим маленьким, тщательно скрываемым радостям: книге, спрятанной под матрасом, или фотографии дочери, живущей теперь далеко.

Тамара несмело переступила порог, вдыхая застоявшийся воздух квартиры – запах табака, перегара и чего-то ещё, неуловимого, что она не могла определить, но что заставило её внутренне сжаться, как сжимается улитка при прикосновении. В прихожей следы вчерашнего шторма: разбросанные вещи, опрокинутая тумбочка для обуви, осколки вазы, которую его мать, такая же суровая и несчастная женщина, подарила им на новоселье.

Она сделала ещё шаг, прислушиваясь к тишине, такой плотной, что, казалось, её можно потрогать руками. Тишина была неправильной – не такой, как бывает, когда человек спит или вышел ненадолго. В ней отсутствовало дыхание, движение, сама жизнь. И именно эта неправильность, эта абсолютность безмолвия заставила Тамару двинуться дальше, к спальне, вместо того чтобы развернуться и убежать, как подсказывал инстинкт самосохранения.

Дверь в спальню была приоткрыта – тонкая полоска света из окна падала на пол коридора, словно указывая путь. Тамара толкнула её кончиками пальцев, и дверь распахнулась с тихим скрипом, обнажая картину, которая в первую секунду показалась ей непонятной, составленной из разрозненных элементов, не складывающихся в единое целое, как сон, который не можешь вспомнить целиком, только фрагменты.

Кровать с измятыми простынями, как после долгой борьбы… Смятое одеяло, сброшенное на пол… Подушка, лежащая у противоположной стены, словно брошенная в гневе… И он – Вадим, её муж, её мучитель, её когда-то любимый человек – странно вывернутый, нелепо застывший, с запрокинутой головой и выпученными глазами, в которых навсегда застыло удивление человека, встретившего нечто, к чему он не был готов, несмотря на всю свою жизненную браваду.

Тамара не закричала, не упала в обморок, как сделали бы героини тех редких фильмов, которые ей доводилось смотреть по телевизору у соседей, не бросилась к телу, пытаясь вернуть его к жизни, которая уже безвозвратно ушла, оставив лишь оболочку. Она просто стояла, ощущая, как внутри неё что-то ломается – не с треском и грохотом, а с тихим, почти неслышным хрустом, словно лёд на реке в первые дни весны. Это рушились стены тюрьмы, в которой она жила так долго, что почти забыла, каково это – быть свободной.

Время растянулось, потеряло свою линейность, свою неумолимую последовательность. Она не могла бы сказать, сколько простояла так – секунду или час, – глядя на тело человека, с которым прожила большую часть своей жизни, с которым делила постель, еду, надежды, страхи, с которым родила и вырастила дочь, давно уехавшую из этого дома, спасаясь от отцовских кулаков и материнского молчаливого отчаяния.

Когда приехала милиция (кто вызвал их? кажется, тётя Зина, первой заметившая странное оцепенение Тамары, выходившей из квартиры с лицом белее снега), Тамара отвечала на вопросы механически, как хорошо настроенный автомат. Да, муж пил. Нет, раньше таких попыток не было. Да, отношения были… сложными. Нет, накануне ничего особенного не происходило.

Мужчины в форме смотрели на неё с плохо скрываемым подозрением – женщины, убивающие своих мужей, не такая уж редкость, особенно если эти мужья превращают их жизнь в ад. Но следов борьбы, которые указывали бы на её участие, не было. Только его собственные, его отчаяние, его окончательное решение – или роковая случайность, неудавшийся спектакль, трагически вышедший из-под контроля.

Похороны Вадима прошли в пустынном одиночестве, как проходят похороны человека, растратившего при жизни все кредиты доброты и участия. Несколько дальних родственников, приехавших скорее из любопытства, чем из скорби. Горстка соседей, пришедших больше из уважения к общепринятым нормам, чем из реального сочувствия. Тётя Тамара стояла у гроба с закрытой крышкой – прямая, как натянутая струна, с лицом, будто вылепленным из алебастра, и глазами сухими, как русло пересохшей реки. Ни одной слезы не скатилось по её щекам – возможно, все слёзы уже были выплаканы за годы жизни с этим человеком, а может, горе было столь глубоким, что находилось за пределами слёз.

– Царствие небесное, – тихо сказал кто-то из присутствующих, выполняя ритуал, предписанный традицией.

Тётя Тамара ничего не ответила. Только смотрела на деревянный ящик, скрывающий останки человека, бывшего когда-то её мужем, взглядом, в котором проступало странное, почти греховное облегчение – словно многолетние кандалы наконец упали с истерзанной души, и она впервые за долгие годы могла сделать вдох полной грудью.

Жизнь после похорон потекла иначе – сначала медленно, будто река, преодолевающая перекаты, затем всё свободнее и увереннее. С приходом весны она окрасила стены своей квартиры в цвет молодой листвы и утреннего солнца – жизнеутверждающий оттенок, который Вадим никогда бы не одобрил, предпочитая тёмные, «мужские» тона. Сменила тяжёлые шторы, не пропускавшие свет, на лёгкие занавески, танцующие при малейшем дуновении ветра. И, наконец, избавилась от железной кровати – немого свидетеля и соучастника ночной драмы, хранившей в своём металлическом каркасе память о последних минутах жизни человека, который так и не смог стать тем, кем мог бы быть.

Люди в доме, поначалу сторонившиеся её, словно вдовство было заразной болезнью, постепенно оттаяли. Зоя Петровна приглашала её на чай с пирогами, которые пекла по воскресеньям. Тётя Зина делилась с ней саженцами герани. Даже дети, раньше обходившие стороной «дом, где живёт страшный дядька», теперь забегали поиграть во двор.

А год спустя она уехала к сестре в Краснодар, где воздух пахнет морем и фруктами, а не памятью о прошлом. Оставила квартиру молодой семье вместе со всеми её призраками и непрожитыми возможностями. Перед отъездом она зашла попрощаться с нами, и я впервые увидел на её лице настоящую улыбку – не ту вымученную гримасу, которую она носила как защитную маску, а искреннее выражение надежды.

– Приезжайте ко мне в гости, – сказала она моей маме, обнимая её. – Там тепло и яблони цветут так, что дух захватывает.

Мама обещала, что обязательно приедем, но так и не собралась. Жизнь закрутила, завертела, а потом пришли девяностые с их собственными драмами и трагедиями, и тётя Тамара затерялась где-то в водовороте событий, стала лишь одним из многих лиц, мелькнувших в детстве.

Иногда я вспоминаю тётю Тамару – её тихую поступь, её руки, всегда занятые каким-то делом, её глаза, в которых постепенно разгоралась искра жизни после долгих лет тления. И думаю о том, что в её истории была какая-то жестокая в своей дикости справедливость – человек, который годами душил в ней всё живое, в конце концов задушил сам себя, замкнув круг насилия на самом себе.

Говорят, что насилие всегда возвращается к своему источнику. Что каждый из нас в конечном итоге пожинает то, что посеял. В случае с Вадимом это оказалось буквальной правдой – семена ненависти, которые он сеял годами, принесли самый горький плод.

Глава 4. Урок экономики

Наш дом был одним из многих таких же, как он, согбенных старцев в квартале. Эти ветхие здания прижимались друг к другу в безмолвном братстве, ищущие опоры в своей почтенной древности. Их покрытые шифером крыши и жестяные скаты, потемневшие от дождей и выгоревшие под солнцем, сплетались в причудливую тайную карту, по которой, обладая должной отвагой и ловкостью юности, можно было пересечь весь квартал воздушными тропами, ни разу не коснувшись приземлённой обыденности улиц.

Чердаки этих домов-патриархов были настоящими святилищами прошлого, молчаливыми свидетелями ушедших эпох. Каждая балка, каждая доска пола хранила в своих древесных кольцах эхо шагов тех, кто давно покинул эти места. Здесь витал неповторимый аромат – сложная симфония запахов, в которой переплетались нотки пыльной вечности, аристократическая горечь старого дерева, томно нагретого июльским зноем, и едва уловимое, манящее благоухание тайн, ждущих своего открытия. Именно этот воздух, густой от времени и загадок, наполнял мои лёгкие, когда я поднимался по скрипучей лестнице, каждой ступенью отсчитывающей мой путь из настоящего в прошлое. В этом полумраке, расчерченном редкими лучами света, пробивающимися сквозь щели в кровле, среди массивных балок и замысловатых переплетений стропил, среди реликвий былого – забытых вещей и брошенных воспоминаний – я превращался в искателя сокровищ, в археолога человеческих судеб, осторожно раскапывающего слои времени в этом затерянном городе под крышей.

В тот день удача улыбнулась мне особенно широко. Под слоем серой пыли я обнаружил металлическую коробку из-под конфет. Стерев рукавом налет времени, я затаил дыхание: на крышке проступил замысловатый рисунок – дамы в пышных платьях, кавалеры с тросточками, изящные вензеля и золоченые буквы. Давно минувший мир смотрел на меня с этой жестяной поверхности, и я понял, что нашел настоящее сокровище.

В свои двенадцать лет я уже был достаточно практичен, чтобы оценить не только эстетическую, но и материальную ценность находки. Карманные деньги – извечная проблема мальчишек всех времен – у меня были явлением редким и быстро исчезающим. И потому план созрел мгновенно: старик-коллекционер, живший напротив драматического театра, возможно, заинтересуется моей находкой.

Утро следующего дня застало меня на пороге его квартиры. Старик долго рассматривал коробку через толстые стекла очков, вертел её в руках, бормотал что-то под нос, а затем предложил мне целых пять рублей! Эта сумма показалась мне настолько значительной, что я едва сдержал ликование, чтобы не выдать своего восторга и не потерять достоинство при торге.

С новообретённым богатством я отправился прямиком в булочную, где приобрел коржик, посыпанный сахаром. Получив сдачу – новенькую трехрублевую купюру, которая хрустела в руках, словно первый осенний лист, потрепанный желтый рубль и пригоршню звенящей мелочи – я двинулся домой, чувствуя себя настоящим богачом.

Мир вокруг казался ярче обычного. Я шёл, насвистывая мелодию из недавно слышанного кинофильма, и казалось, что я с каждым шагом приподнимаюсь в воздух. Город сегодня словно омылся акварельными красками – фасады домов сверкали особенным блеском, листва деревьев трепетала изумрудной свежестью, а небо расстилалось над головой полотном такой пронзительной синевы, что хотелось зажмуриться.

Мелодия, рожденная моим свистом, обволакивала меня невидимым коконом, создавая ощущение удивительной лёгкости. При каждом шаге подошвы моих ботинок, казалось, едва касались тротуара – я не шёл, а парил, подхваченный неведомыми воздушными течениями собственного настроения. То ли музыка делала меня невесомым, то ли необъяснимая радость, поселившаяся в груди, но реальность вокруг приобретала волшебные свойства.

На углу нашей улицы я заметил знакомую фигуру – это был Петя из соседнего дома, мой сверстник и товарищ по дворовым играм.

– О, Петро! Куда намылился? – окликнул я его, приветственно взмахнув рукой.

– Да никуда особо, – бесхитростно ответил Петька, и лицо его озарилось улыбкой. – Родители вот пять рублей на день рождения подарили.

– Покажь! – потребовал я с тем непререкаемым авторитетом, который присущ только мальчишкам, уже имеющим в кармане собственный «капитал».

Петька извлёк из кармана денежный знак. В его замызганных руках, познавших труд на школьном огороде и радость дворовых игр, лежала грязно-синяя пятирублёвая купюра – смятая, потертая на сгибах, с едва заметным надрывом на уголке.

– Фу, какая! – произнёс я с наигранным презрением, в то время как в голове моментально созрел план преумножения собственного состояния. – Мятая совсем, будто её корова жевала!

– Никакая не корова, – обиженно парировал Петька, поспешно пряча свое сокровище обратно в карман штанов. Его пальцы на мгновение замешкались, словно проверяя, надёжно ли укрыто богатство.

– А у меня смотри, какая трёха, – с нарочитой небрежностью произнес я, доставая из кармана свою трехрублевую купюру и поднося ее к самому носу товарища.

Банкнота действительно была прекрасна в своей свежести: новенькая, хрустящая, с отчётливым рисунком и чистым зелёным цветом, не тронутым ни пальцами кассиров, ни карманами предыдущих владельцев. В лучах летнего солнца она словно излучала сияние благополучия и достатка.

– Ух ты! – восхищенно выдохнул Петька. – Хрустящая!

Его глаза загорелись тем особым блеском, который появляется у человека, когда он видит нечто редкое и желанное. Я уловил это изменение и, чувствуя, что разогрев собеседника идёт в верном направлении, медленно провёл перед его глазами своей безупречной трёшкой, как фокусник проводит волшебной палочкой, завораживая публику.

– Давай меняться, – вдруг неожиданно выпалил Петька, и это предложение, хоть я и ждал его, застало меня врасплох своей прямотой.

– Не, – уверенно отмахнулся я, стараясь не показать, как бешено колотится сердце от предвкушения успешной сделки. – Мне и самому такая хрустяшка нужна.

Я затаил дыхание. Этот момент был критическим для моей операции – моей первой серьёзной финансовой махинации, которую я уже мысленно окрестил «сделкой века».

– Ну, давай… – заныл Петька, в его голосе слышалась та детская настойчивость, которая разбивала даже самые твёрдые родительские отказы.

– А, ладно, – с ленцой ответил я, словно делал ему одолжение.

Мы произвели обмен, стараясь, как взрослые, выглядеть серьёзно и деловито, хотя оба едва сдерживали эмоции – он от радости обретения «хрустящего» сокровища, я – от осознания собственной предпринимательской гениальности.

Но мое торжество оказалось недолгим. В тот же вечер, когда сумерки только начали окутывать наш квартал старых домов, в дверь квартиры постучали. На пороге стояли родители Петьки – молчаливый, с тяжёлым взглядом отец и взволнованная мать. После короткого, но эмоционального разговора с моими родителями сделка была аннулирована. Денежные знаки вернулись к первоначальным владельцам, а я получил первый в жизни урок о том, что не всякое экономическое предприятие приводит к желаемому результату, особенно если оно основано на неравноценном обмене.

Глава 5. Жажда

На втором этаже, в квартире по соседству с нашей, обитало семейство Корневых. Они занимали одну большую комнату. Крохотная прихожая была отгорожена шкафами, в ней едва помещался старый комод с треснувшим зеркалом, отражавшим входящих в искаженной, словно водной перспективе. По негласной иерархии нашего дома, где практически каждая семья несла на себе печать какой-нибудь беды, Корневы считались островком относительного благополучия – своеобразным эталоном того, как можно жить “нормально” даже в условиях нашего старого, обветшавшего жилища.

Глава семейства, Нина Петровна, была женщиной крепкого телосложения с удивительно подвижными, словно живущими собственной жизнью руками. Её фигура – полная, но не расплывшаяся – говорила о той природной основательности, которая в народе именуется “кровь с молоком”. Ей было около пятидесяти, хотя выглядела она старше из-за преждевременно поседевших волос, которые она всегда собирала в аккуратный, туго затянутый пучок на затылке. Эта причёска придавала ей строгий, почти учительский вид, но стоило ей улыбнуться – и лицо мгновенно теплело, разглаживались морщинки вокруг глаз, а в самих глазах появлялся тот особый, участливый свет, который отличает людей, посвятивших жизнь заботе о других.

Более двадцати пяти лет тётя Нина проработала медсестрой в районной поликлинике на улице Кирова – обшарпанном двухэтажном здании, куда стекались больные со всего города. Она принимала в процедурном кабинете, и через её руки ежедневно проходили десятки пациентов – от младенцев до стариков. В её глазах навсегда запечатлелась та профессиональная внимательность, которая свойственна медикам, привыкшим искать признаки болезни в каждом движении, в каждом оттенке цвета кожи, в каждом вздохе. Этот взгляд – цепкий, оценивающий, но при этом не холодный, а заботливый – она невольно обращала на всех окружающих, включая соседских детей.

Я запомнил тот февральский день, когда мой младший брат Максим слёг с воспалением лёгких. В тот вечер Максим вдруг раскраснелся, стал дышать часто и хрипло, каждый вдох давался ему с таким трудом, словно грудь сдавили железными обручами. Его кашель – глубокий, надрывный, похожий на лай старой собаки – разносился по всему дому.

Мама металась, не зная, что делать – до больницы было далеко, телефона в доме не было. И тут в дверь постучали. На пороге стояла тётя Нина в домашнем халате, накинутом поверх ночной рубашки, с пуховым платком на плечах. В руках она держала потертую кожаную сумку, какие носят врачи.

– Слышу, малыш совсем раскашлялся, – сказала она просто, входя в комнату. – Давай-ка, посмотрим, что там.

Её появление было подобно прибытию медицинского десанта. Спокойно, но решительно она открыла свою сумку и достала стетоскоп с потёртой резиновой трубкой. Приложив холодный металлический диск к груди Максима, она долго слушала его дыхание, прикрыв глаза и слегка наклонив голову, словно настраиваясь на далекую радиоволну. Затем измерила температуру старым ртутным градусником, который держала под мышкой мальчика ровно пять минут, отмеряя время по своим наручным часам.

– Крупозная, – вынесла она вердикт, выпрямляясь. – Ставить пенициллин надо, и срочно. У меня с собой есть.

Она достала из сумки стеклянный шприц в металлической коробочке, явно принесённый из больницы, и пузырёк с мутноватой жидкостью.

– Неси кастрюльку кипятить, – скомандовала она маме таким буднично-деловым тоном, словно речь шла о приготовлении обеда. – И полотенце чистое давай.

Пока мама кипятила воду на плитке, тётя Нина села на край кровати и начала расспрашивать Максима – когда заболел, что болит, как дышится. Она говорила с ним тихо, почти шёпотом, словно они делились секретами, и брат, измученный болезнью, отвечал ей с детской искренностью, даже пытаясь улыбаться.

Когда всё было готово, тётя Нина с неторопливой уверенностью человека, делавшего это тысячи раз, сломала ампулу, набрала лекарство в шприц и, держа его иглой вверх, легонько постучала по стеклу, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Её движения были отточенными, экономными, полными той изящной функциональности, которая приходит только с многолетним опытом. Несмотря на свои полные руки с короткими пальцами, она управлялась со шприцем с удивительной ловкостью.

– Ну-ка, на бочок, – скомандовала она Максиму. – И штанишки приспусти.

Брат зажмурился, закусив губу, но не издал ни звука, когда игла вошла в тело. Только потом, когда тётя Нина ушла, пообещав прийти с новой дозой завтра, он шёпотом признался мне: “Как оса в попу ужалила, только глубже. Но я не плакал, правда?”

– Спасибо вам, Нина Петровна, – повторяла мама, провожая соседку до двери и пытаясь украдкой сунуть ей смятую трёхрублёвку. – Возьмите хоть за лекарство, я знаю, оно дорогое…

– Убери, – тётя Нина морщилась, словно от неприятного запаха, резко отстраняя руку с деньгами. – Мы ж соседи. Завтра тоже приду, после смены. А утром сама в поликлинику сбегай, участкового вызови, пусть справку о болезни даст.

В этой короткой фразе – «мы ж соседи» – скрывалась целая философия жизни, особый кодекс чести людей, живущих бок о бок в тесноте старых домов, где горе и радость, как и запахи готовящейся еды, неизбежно просачиваются сквозь тонкие стены. В этих трёх словах заключалась та исконная, почти забытая городскими жителями мудрость, которую я, двенадцатилетний мальчишка, ещё не мог полностью осознать, но уже интуитивно чувствовал.