Полная версия

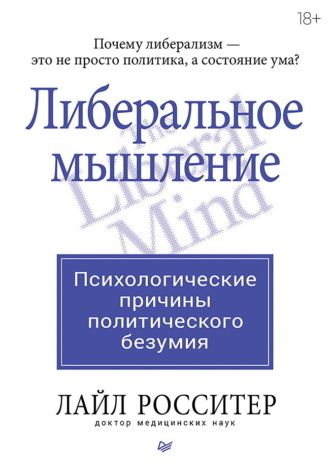

Либеральное мышление: психологические причины политического безумия

Таким образом, осознание взрослым человеком своего мира закладывается в детстве и влияет как на его базовые представления об условиях жизни, так и на его способность действовать в качестве сознательной зрелой личности. Это понимание в конечном итоге повлияет и на его предпочтения в отношении тех или иных экономических, социальных и политических программ. Его личность, сформировавшаяся под влиянием родительского воспитания и вектора ценностей и убеждений в окружающем его обществе, повлияет на то, захочет ли он, став взрослым, голосовать за систему, направленную на максимальное сохранение его индивидуальной свободы и свободы других людей, как это предусматривают принципы социального сотрудничества. Или же он предпочтет политику, которая лишит его значительной части этой свободы в обмен на обещания правительства защищать его или предоставлять субсидии. И выбор этого человека станет отражением его представлений о мире, особенно тех, что затрагивают его понимание личной свободы, сотрудничества, ответственности и выполнения обязательств. Его восприятие будет влиять на социальную политику через его требования к государственным услугам. Если окажется, что этот наш взрослый плохо приспособлен к деятельности в общей системе товаров, услуг и взаимоотношений, он, скорее всего, окажется перед искушением прибегнуть к помощи сильных мира сего, чтобы за счет других компенсировать свои недостатки. После чего он может старательно участвовать в укреплении такой великодушной власти, пока та не возвеличится до уровня диктатуры, включая диктатуру большинства. В более широком смысле можно сказать, что в той мере, в какой люди с такими личностными дефектами выбирают государственные программы, будь то либеральные или консервативные, участвуют в них, извлекают из них выгоды и голосуют за них, психопатология этих граждан будет влиять на социальную политику.

Сознательность

Если в процессе развития ребенка все идет достаточно хорошо, то конечным результатом станет компетентный, сознательный взрослый. Как уже отмечалось, так можно назвать человека, в чьей психике прочно закрепились определенные инструментальные и социальные навыки, а также определенные способности к регуляции импульсов, эмоций и поведения наряду со способностью конструктивно сотрудничать с другими людьми. Эти способности позволяют достаточно эффективно удовлетворять собственные биологические, психологические и социальные потребности. И личностная компетентность в этом смысле отражает способность решать проблемы, характерные для обычной человеческой жизни. Сознательный взрослый полагается на свое умение наблюдать за окружающей действительностью, оценивать ее смысл и логически реагировать на ситуации в свете разумных целей, которые он ставит перед собой. Запреты совести и моральных норм могут служить сдерживающим фактором его поступков. Он может с готовностью принимать чужое наставничество, и чья-либо забота – на непродолжительное время – может порадовать и поддержать его (например, во время отпуска или в чрезвычайных ситуациях).

Тем не менее, обеспечивая собственное материальное и коммуникативное благополучие, равно как и благополучие тех, за кого он в ответе, самодостаточный человек не нуждается в родительском надзоре. И пусть он, как и любой другой, уязвим и может ошибаться и его так же преследуют порой неудачи, но его усилий по добровольному управлению своей жизнью обычно ему хватает, и сам факт такой стойкости и независимости приносит ему немалое удовлетворение. Так, у него нет никакой потребности в том, чтобы какие-то уполномоченные брали на себя задачи, с которыми он и сам может управиться. Выводя за скобки определенные ограниченные, хотя и очень важные функции правительства, такие как защита собственности и юридических прав, военная оборона страны и управление комплексом вопросов, относящимся к общественным благам, личностно компетентный человек желал бы, чтобы власть имущие все-таки не лезли в его дела и он мог бы продолжать жить как хочет, уважая при этом аналогичное право других людей.

5. Альтруизм и осознанное «я»

В конце концов больше, чем свобода, им стала нужна безопасность. Твердо отказавшись поддержать общество, но требуя обратной поддержки и обнаружив, что долгожданный вольный ветер разорвал заодно и все обязательства, Афины более не были свободны.

Эдвард ГиббонЛичностная компетентность и альтруизм

Итак, основательно сформировавшая свое самосознание личность обнаруживает в себе развитую способность к независимости, взаимовыручке и сотрудничеству. Напомним и о способности сопереживать людям, распознавать чувства окружающих в интерсубъективном плане и альтруистически реагировать на чужую боль или нужду. Причина такого рода чуткости отчасти кроется в сознательном соотнесении себя с другими людьми: ощущение того, что у всех нас есть нечто общее, не только сдержит даже самую малую мысль о причинении кому-то вреда, но и в разы усилит сострадание к тем, кому сейчас плохо.

Возможность обнаружить в себе эту способность и затем проявить ее зависит от определенных общественных ценностей, включая подлинный альтруизм как воплощение нравственного идеала. В связи с этим было бы разумно ожидать, что в философии коллективизма альтруизм будет играть важнейшую роль, и в теории так оно и есть. Но в мире реальной политики, несмотря на неумолкаемую пропаганду о важности «пожертвований» в пользу бедных, либеральная повестка подрывает развитие в человеке искреннего альтруизма на индивидуальном и общественном уровнях:

✶ во-первых, замещая душевные порывы и акты доброты централизованными программами социального обеспечения,

✶ во-вторых, посылая людям между строк послание, которое на самом деле способно у кого угодно задушить на корню подлинный альтруизм.

Суть такого «послания» в следующем: мол, вам и вашим близким вовсе не придется заботиться о голодных, нуждающихся, больных, инвалидах и бездомных в вашем районе, потому что мы, избранные вами представители власти, будем планировать и осуществлять необходимые для этой цели программы прямиком из наших кабинетов. Эти программы, разработанные великими умами, управляемые уполномоченными чиновниками и финансируемые за счет ваших налогов, позволят решить все проблемы в вашем районе. Они уже работают! Раз мы и дальше будем выполнять функции по помощи нуждающимся – делать то, чем раньше вы все занимались добровольно через свои церкви, общественные организации и соседскую поддержку, получите-ка ряд предостережений:

✶ Не верьте критикам, утверждающим, что эффективные программы социального обеспечения должны зарождаться на местном уровне и, мол, только они могут обеспечить стимулы, вознаграждения участников, исследование ситуации и правильные взаимоотношения. Точнее, не верьте заявлениям, что лучше бы вам объединяться в местные группы, координируя общие усилия и обращаясь к «своим» за трудовым и материальным вкладом. Отметайте советы создавать собственные программы, приспособленные к актуальным нуждам вашего района. Ничего этого делать не надо! Благодаря нашим общим планам и программам, а также нашей преданности делу мы в правительстве сами позаботимся обо всех ваших проблемах из наших центральных и вспомогательных офисов.

✶ Вам незачем пытаться ставить на ноги людей, раз они не в состоянии о себе позаботиться. Мы будем субсидировать их нетрудоспособность в течение неопределенного времени. И в этой связи вы уж поменьше слушайте тех, кто говорит, что наши государственные программы предлагают только накормить голодных, но не делают их самостоятельными, чтобы потом они могли сами себя прокормить.

✶ Не беспокойтесь о том, что наши программы социального обеспечения отбирают у вас ощущение собственной нужности или подрывают ваше с соседями чувство общности, когда вы вместе кому-то помогаете. И не придавайте значения тому, что ваше сообщество может развалиться без совместной благотворительной деятельности, которая так крепко вас связывала.

✶ И самое главное, не верьте тем, кто говорит, будто мы задумали поставить вас, ваше сообщество и социальный класс в зависимость от государственных услуг, так как это якобы способ укрепления нашей власти. Это ужасно несправедливые слова! Мы и в мыслях такого не держим! Мы, искренне ваши чиновники, хотим только помочь вам, взяв на себя решение всех тех проблем, которые вам не по плечу.

Вмешательство властей в вопросы социальной помощи

Из-за этих скрытых посланий, адресованных населению в целом, в сочетании с явным вмешательством государства в функции местного социального обеспечения общество полностью перестает относиться к альтруизму как к образцу нравственности, который должен реализовываться через индивидуальные и коллективные действия, и более не рассматривают бескорыстие как нечто, влияющее на достижение личной идентичности и социальной гармонии. Тот факт, что любая программа социального обеспечения, которую государство уже проводит, не может быть начата «снизу», обычными людьми в их сообществах, подрывает их усилия по проработке ситуации у себя в округе, выборе нужных направлений поддержки с учетом местной специфики. Все инициативы, направленные на решение по оказанию помощи: собрать данные; определить, какого вида помощь требуется, и составить планы; придумать новые способы работы, если ситуация необычная; скоординировать с группой время, усилия и средства – все это вместе с настойчивыми усилиями местных граждан по поддержанию своих программ в течение долгого времени резко пресекается централизованными программами социального обеспечения.

Вот и получается, что само государство останавливает развитие альтруистической деятельности на местном уровне и тем самым подрывает важнейшую форму социального сотрудничества, имеющую центральное значение для сплоченности общества. Впрочем, на самом деле такие вмешательства мы видим не только в сфере оказания соцпомощи – практически во все дела запущены цепкие руки государства. Помимо пресечения попыток граждан проявить себя добросердечными и отзывчивыми людьми, инициативы государства всегда вторгаются в их свободу поработать вместе над искоренением тех или иных проблем. Говоря шире, все меры, принимаемые государством, будь то программы социального обеспечения или что-то еще, – это шаги, которые человек и его единомышленники не могли бы воплотить в жизнь самостоятельно. И происходит спад инициативности, тает желание создать или сделать что-то полезное по собственной воле. Даже если вынести за скобки неизбежную неэффективность, чрезмерную дороговизну и негативное влияние почти всех государственных программ на тех, кому они адресованы, их присутствие уже само по себе подрывает свободу личности, ведь людям не дали выбора на индивидуальном и общественном уровнях. Государственные нормы, регламенты и налоги всегда отнимают у людей время, расходуют их силы и прихватывают большую долю душевного спокойствия и материального ресурса граждан, которые пытаются самостоятельно управлять своей жизнью и добровольно кооперироваться друг с другом.

Осознанное «я»

К сожалению, любовь к ближнему – лишь одна из жертв коллективистского государства, и не самая серьезная. Беспредельное вторжение либеральной повестки в жизнь граждан разрушает уже известный нам фундамент, на котором и формируется сама личность, – свободу действий, инициативность, независимость, уникальность и потребность в самоопределении. В коллективистском государстве стремление индивидуума прийти к личностной компетентности, не говоря уже о всестороннем развитии ее уникальных качеств, не может быть полностью реализовано путем свободного выбора, поскольку выбор, который делает государство, перекрывает выбор со стороны человека. И не будем забывать, что власть имущие, дабы население стало еще более от них зависимым, всегда заинтересовано в ограничении его компетентности. Из-за того что государство продавливает свои решения, ваше собственное «я» лишается прав, свободы и значимости. Естественное стремление молодого человека проявить свою уникальность в такой среде, хотя бы чуть-чуть, пресекается высочайшей коллективной миссией. Согласно либеральной программе коллективизм берет верх над индивидуализмом, и человек, не входящий в правящую элиту государства, становится и остается просто заменяемой частицей, винтиком.

Но если подобное подавление не практикуется, а власти способны адекватным образом принимать и направлять формирующуюся личность, то двойственная природа человека дает свои естественные плоды. Развивается как одна из граней автономности, которая поможет раскрыться самостоятельности, так и грань взаимодействия, человеколюбия, направленная на уважение и поддержку социального порядка. При столь удачном стечении обстоятельств полноценная личностная компетентность позволяет человеку не только самостоятельно и эффективно заниматься своими делами, но и сотрудничать с обществом, проявлять внимание и заботу о жизни других людей. Стремление самореализоваться при помощи работы в свободном обществе почти всегда идет на пользу в том числе и окружающим, поскольку усилия человека, направленные на личное и финансовое удовлетворение, приводят к созданию продуктов и услуг, которые также радуют его клиентов. Там, где государство защищает свободу личности в целом и свободные рынки в частности, собственный интерес и интересы других объединяются.

Между этими двумя полюсами находится бесконечное количество различий в характере и целях отношений с самим собой и другими. Соотношение личных и чужих интересов постоянно меняется. Человек с развитым самосознанием всегда остается уникальной личностью, обладающей врожденными способностями к пониманию, к инициативности и к тому, чтобы не бояться делать выбор. Именно эти способности помогают ему в самореализации. И данный полюс его человеческой природы ориентирует жизнь индивидуума по направлению к свободе, которая является воплощением его личного суверенитета. Однако, в зависимости от уровня зрелости, этот же человек будет готов и добровольно посвящать свое внимание, время и силы благополучию других людей – и это не будет ему в тягость. Когда твое сознание не терзают муки психического расстройства, когда деспотичная рука правительства не сбивает тебя с толку, бескорыстное служение ближним людям приносит моральное удовлетворение зрелой личности. Этот «альтруистический» полюс человеческой природы, рациональное выражение биологически заложенного в нас инстинкта заботы является одним из столпов социального порядка.

Полноценного развития своего двойственного «я» с его уникальным чувством осмысленности своей жизни, самоопределения и доброжелательности к окружающим человек может достичь лишь в том случае, если адекватные факторы воспитания со стороны родителей и семьи сочетаются с культурными и общественными факторами, которые способствуют врожденной склонности людей заботиться о себе и друг о друге. В свободном обществе, где приветствуется развитие врожденного потенциала до уровня личностной компетентности, естественным результатом развития ребенка становится «самоорганизующийся» и «взаимозависимый» взрослый, который своими собственными усилиями или в добровольном сотрудничестве с другими может удовлетворить все основные биологические, психологические и социальные потребности, соответствующие человеческому состоянию, включая выполнение задач по развитию в своем ребенке аналогичной степени самосознания. И это естественный результат жизненного цикла человека, когда у него есть возможность развиваться при достаточно хорошем родительском воспитании и достаточно хорошей общественной и культурной поддержке. Сознательная личность, сформировавшаяся в результате этого процесса, может определить свои ведущие интересы и направить свою жизнь соответствующим образом. При этом она взаимодействует с другими, на их же пользу, вне зависимости от того, есть ли у нее в данный момент какие-либо прагматичные мотивы. Альтруистические побуждения выводят личность за рамки получения непреднамеренных выгод и заставляют с сочувствием относиться к тем, кто находится в худшем положении.

Сила сообщества

Важно подчеркнуть, что процесс повышения человеком личностной компетентности вовсе не приводит к возникновению некоего одинокого взрослого персонажа, безразличного к своим товарищам. По определению, такая сознательность подразумевает способность не только к самоопределению, но и к состраданию. Особенно важна присущая всем подобным людям склонность пожалеть тех, кто несчастен, и хотя бы иногда добровольно помогать им. Мы обсудим человеколюбие подробнее в следующей части этой книги, рассматривая эту прекрасную черту как результат раннего опыта эмпатической нежности со стороны тех, кто воспитывал ребенка, как и проявление врожденного инстинкта взаимной заботы.

А пока отметим, что сочетание индивидуальной самодостаточности, сотрудничества и бескорыстного служения другим в компетентных людях является силой сообщества и конечным источником безопасности для обездоленных слоев населения. Именно эта сила, среди прочего, подавляется либеральным правительством, не допускающим оказания сообществом социальной помощи своим участникам.

Избавленное от разрушительного принуждения и бюрократических проволочек, обычно сопровождающих все усилия правительства по решению проблем обездоленных, сообщество сознательных людей, будь то богатых или бедных, не только позаботится о своих участниках-инвалидах, но, что более важно в долгосрочной перспективе, максимально расширит возможности для восстановления их самостоятельности. Это станет возможным благодаря индивидуальным программам реабилитации, проводимым на местном уровне и включающим в себя обследование, лечение, обучение и поддержку – задачи, полностью выходящие за рамки правительственной бюрократии. И самое важное, что такое сообщество людей при ограниченном управлении будет иметь тенденцию взращивать в своих представителях тот же уровень самостоятельности и ответственности, в который никоим образом не сможет вмешаться либеральная повестка со своими постоянными призывами к пассивности и иждивенчеству.

6. Выбор как врожденная способность

Источником поступка – его действующей, а не конечной причиной – является выбор, а выбор – это желание и рассуждение, направленные на достижение цели.

АристотельСпор теории предопределенного будущего с теорией свободного будущего – это спор бесконечный. Это так, потому что обе теории слишком буквальны, слишком жестки, слишком материальны, и одна исключает другую. Обе эти противоположности одинаково неверны, потому что истина заключается в объединении этих двух противоположных пониманий в единое целое. В любой момент времени все будущее предопределено и существует при условии, что в него не войдет новый фактор. А новый фактор может появиться только со стороны сознания и происходящей из него воли.

П. Д. УспенскийСвобода и выбор

Способность делать выбор заложена в человеческой психике изначально, и в поведении ребенка она проявляется спонтанно и рано как естественная реакция на окружающую среду. В каждый момент бодрствования и в той мере, насколько это возможно, ребенок с интересом и любопытством изучает мир, пытается осмыслить его и действовать так, как требуется здесь и сейчас. Эти реакции возникают автоматически как результат обработки мозгом информации, поступающей извне. Мозг для того и развился в ходе эволюции именно таким образом, чтобы помочь нам выжить.

Принятие решения, или выбор, – акт врожденный, непроизвольный и свободный, то есть ничто ему не препятствует при условии, что речь идет о физически нормальном человеке, не страдающем навязчивыми идеями, компульсиями, фобиями, параноидальными мыслями и другими проявлениями серьезного расстройства психики. С самого раннего детства наш разум автоматически сканирует окружающий мир, изучая предметы, животных и людей и отношения между ними; механизмы восприятия и ассоциаций запускают соответствующие реакции и подсказывают, что теперь нужно сделать согласно нашим уже имеющимся целям. Мы постоянно находимся в состоянии выбора – как осознанного, так и бессознательного, как преднамеренного, так и спонтанного. Можно выбрать и безразличие к тому, что происходит вокруг, а можно самоустраниться от того, что кажется нам слишком тревожным или скучным, не позволяя этим моментам проникнуть в наше сознание[4].

Ставя нас перед выбором, сознание всегда предлагает нам целый спектр данных: информацию правдивую или ложную, актуальную или не относящуюся к делу, адекватную или не соответствующую поставленной задаче. И когда мы предпочитаем одну альтернативу другой, мы руководствуемся несколькими факторами: уровнем своих знаний; свойством разума видеть новые варианты условий и событий; влиянием жизненного опыта; внешними обстоятельствами и собственными целями. На способность мозга обрабатывать информацию влияют и обычные сомнения, неопределенность и двусмысленность реальных или воображаемых ситуаций, факторы усталости и возбуждения, а также осторожность и осмотрительность.

Оценка информации, имеющей прямое отношение к какой-либо биологической, психологической или социальной задаче, и избирательное реагирование на эту информацию – это именно то, ради чего эволюционировал наш мозг.

Способность делать выбор входит в нашу с вами «базовую комплектацию».

Детерминизм, строгий и не только

Таким образом, выбор можно отнести к детерминированным, то есть предопределенным, процессам: он ограничен влияющими на него факторами, зависит от степени осознанности выбирающего и подчиняется его целям. Но тщательное наблюдение, не говоря уже о повседневном опыте, опровергает идею о том, что выбор детерминирован строго. Действительно, исследователи подшучивают над тем, что «подопытные животные в тщательно контролируемых лабораторных условиях будут делать все, что им, черт возьми, заблагорассудится».

Это утверждение гораздо более справедливо по отношению к людям, которые часто поступают так, как им хочется, вопреки всем прогнозам.

Внимательному наблюдателю кажется, что выбор обычно зависит от совершенно непредсказуемых влияний, таких как воображение и фантазия, новые идеи и озарения, порывы эмоций и смена настроения, а также бессознательные импульсы. На сегодняшний день ни одна теория строгого детерминизма не может объяснить ни оригинальных открытий ученого, ни найденных художником новых форм, ни мечтаний и грез обычного человека, ни детских фантазий. Любые аргументы в пользу того, что все это лишь отголоски и последствия прошедших событий, очень сильно притянуты за уши.

Воображение, изобретательство и творчество являются по сути обычными формами человеческого мышления, но невозможно предсказать ни момент, ни способ их проявления. Вне зависимости от своей оригинальности новые идеи, образы и фантазии постоянно возникают в голове взрослого человека подобно тому, как спонтанные размышления вдруг посещают сознание ребенка. Такие озарения «вспыхивают» ни с того ни с сего, так сказать, в свободной игре ума, когда тому есть причины или, еще чаще, внезапно. Эти свойства – спонтанность, креативность и оригинальность умственной деятельности человека в любой момент – высвобождают человеческую мысль из рамок строгого детерминизма (но не из рамок вероятностного) и определяют ее существенную свободу. Действительно, способность человеческого разума по-новому комбинировать свои представления о мире и о самом себе привносит изменчивую и непредсказуемую силу во вселенную причин и следствий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Из Конституции США 1787 г.: «Мы, народ Соединенных Штатов, в целях создания более совершенного Союза, установления правосудия, обеспечения внутреннего спокойствия, организации совместной обороны, поднятия общего благосостояния <…>». – Примеч. ред.

2

Моральный релятивизм – философская концепция, утверждающая, что моральные принципы и ценности не являются объективными и абсолютными, а зависят от культурного контекста, исторического периода или личных убеждений. Этот принцип ставит под вопрос существование моральных норм, провозглашая, что понятия добра и зла, правильного и неправильного могут существенно различаться в зависимости от тех или иных факторов или точек зрения. – Примеч. ред.