Полная версия

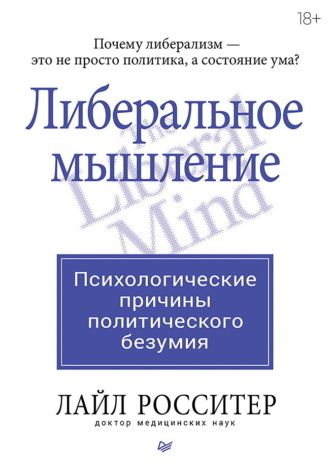

Либеральное мышление: психологические причины политического безумия

Интерсубъективный подход и генеративность

Ранее мы упоминали, что причина отвращения к причинению вреда другим выходит за рамки морального запрета: она кроется в той связи, что возникает благодаря эмпатическому признанию. Такую точку зрения еще в середине прошлого века предвосхитил психолог и психотерапевт Эрик Эриксон (Erikson, 1950[3]) в своей концепции генеративности.

Этот термин обозначает заботливое отношение к другому, проявляющееся во взрослом возрасте как главное достижение в развитии. Его корни уходят в детство, когда ребенка любили и понимали настолько, что он приобрел интерсубъективный взгляд на других или что-то очень похожее на это. Развитие способности признавать ценность и индивидуальность других – не просто понимание того, что другие люди такие же. Будучи полностью развитой, такая способность влечет за собой глубокое уважение к другим и ощущение морального долга перед ними. Именно такие установки лежат в основе социального порядка. Ведь если уважение и забота, имеющие такую природу, не станут основой для культурных идеалов, тогда любая политическая программа сможет с легкостью внушить «массам» все что угодно, обезличивая народ, лишая его возможности приобрести о себе ясное представление с целью поработить либо уничтожить его.

3. Быть частью общества: зависеть или управлять своей жизнью?

Единственная свобода, которую я имею в виду, есть свобода, связанная с порядком, и которая не только сосуществует вместе с порядком и добродетелью, но которая вовсе не может существовать без них.

Эдмунд БеркДетская беспомощность и свобода

Любой человек входит в жизнь слабым и абсолютно несамостоятельным. Этот факт, да и многие другие, касающиеся роста и развития человека, имеют важное значение для социальной политики. И главный вопрос здесь заключается в том, как же станет уходить эта наша изначальная беспомощность по мере того, как мы взрослеем? В какой мере придут ей на смену социальная компетентность и самостоятельность, отвечающие социальным и культурным нормам? В обществе, основанном на коллективистских принципах, формирование индивидуального опыта человека в целом должно быть ограничено, дабы у народа сохранялось зависимое и покорное отношение к своему правительству.

В свободном же обществе, основанном на индивидуалистических принципах, правильным результатом развития ребенка является становление взрослого человека, который, по сути, может полагаться на свои силы: у него есть хотя бы минимальные знания и умения действовать экономически, социально и политически при помощи добровольного сотрудничества с подобными ему людьми при ограниченном конституционном правлении.

Население, состоящее из таких граждан, по своей природе склонно устанавливать правила жизни, которые защищают личную свободу, права собственности (обеспечивая при этом материальную безопасность), социальную принадлежность и регулируют степень влияния и власти среди своих сограждан.

Рамки самосознания

Превращение беспомощного и зависимого младенца в интеллектуально развитого взрослого – одно из малопостижимых чудес человеческой природы; это сложный и не до конца изученный процесс. Но всем очевидно, что ребенок по мере развития своей осознанности постепенно становится этичной и нравственной личностью и к тому же социально и профессионально подготовленным человеком.

Повзрослевшая компетентная личность развивает в себе:

✶ высокие стандарты этического и морального поведения;

✶ способность к самообладанию, которая выражается в силе духа и чувстве долга;

✶ понимание того, что значит трудиться и устанавливать отношения с людьми;

✶ способность работать и добровольно сотрудничать с другими, притом по своей воле, а не по принуждению со стороны государственной власти.

Во имя сохранения принципов свободы личности, провозглашаемых западной цивилизацией с эпохи Просвещения, необходим ряд определенных этических, моральных и правовых запретов на неправомерные действия человека. Чтобы эти запреты работали, они должны быть заложены в человеческое сознание в процессе его нормального развития. Это требование критически важно. Серьезные нарушения в становлении совести и этических идеалов, включая «трудовую этику» производственной деятельности, в случае их популяризации среди людей обязательно приводят к краху общественного порядка. И напротив, морально и этически зрелые личности, способные договариваться, объединять усилия, а также обращаться к плодам опыта предков, могут создать все экономические, социальные и политические институты, необходимые для поддержания социального порядка и удовлетворения как материальных нужд, так и вопросов взаимодействия людей.

В число таких институтов входят официальные системы законодательной и судебной власти, необходимые для ограничения антисоциального поведения людей, чьи внутренние сдерживающие механизмы отсутствуют полностью или неразвиты. Сюда же относятся организации по уходу за больными и улучшению качества жизни людей, которые не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно. Врожденная способность к сотрудничеству легко прослеживается в повседневной жизни сознательных людей. Она является естественной основой для свободного общества при ограниченном административном воздействии. К тому же эта способность опровергает коллективистское утверждение о том, что люди по своей природе абсолютно нуждаются в том, чтобы государство вмешивалось во все, чем бы они ни занимались.

Навыки первостепенной значимости

Психологические основы, позволяющие сознательному человеку как заниматься производством, так и уметь сотрудничать, закладываются в раннем детстве. Они заключаются в приобретенных навыках и установках для удовлетворения нормальных потребностей и желаний, а также в способностях подавлять патологические импульсы, особенно те, что связаны с сексуальным влечением, агрессией, жаждой наживы, разными видами зависимостей и стремлением к самовозвеличиванию. Способности к труду и социальному взаимодействию наряду с хорошо усвоенными этическими и моральными запретами становятся основными факторами выживаемости человека в обществе. Экономические и социальные навыки, сопровождаемые способностями к торможению, сдерживанию и задержке «разрушительных» импульсов, представляют в комплексе саморегулирующуюся инфраструктуру регулируемого сообщества.

Эта концепция очень важна. Социальный порядок, если только в обществе не доминирует гестаповщина тоталитарного режима, – результат сотрудничества, а не принуждения. Кроме того, способность общества к саморегуляции держится не на некой абстрактной коллективной «воле», а на способности каждого из его членов осознанно и без принуждения вести себя в соответствии с принятыми нормами поведения.

Психологический факт здесь заключается в том, что центр административной ответственности за поведение каждого человека может находиться только внутри него самого, поскольку для любого конкретного индивидуума его мозг и только его мозг создает, поддерживает и устраняет все его собственные убеждения, установки, эмоции и ценностные суждения, а также инициирует, поддерживает и прекращает все его собственные действия.

«Общество» не заставляет человека что-либо делать вопреки представлениям либерального сознания о причинности в социальной среде. Когда один склонный к преступлениям человек нарушает регулируемую деятельность девяноста девяти других взаимодействующих между собой лиц, он делает это, исходя из убеждения, что вероятность получения им выгоды (и при этом он останется безнаказанным) больше, чем вероятность того, что его поймают и накажут. Именно эта внутренняя личная оценка, возникающая в сознании преступника, а не какая-то общая оценка в воображаемом сознании группы определяет, будет ли совершено преступление.

Сила эго

Способность личности адаптироваться к стрессу и успешно продолжать свои действия иногда называют силой эго. Способность восстанавливаться после некоторой дезорганизации, возникшей в результате особенно сильного потрясения, называется жизнестойкостью. Эти способности по определению адаптивны и обладают характеристиками привычек: это закрепившееся в нашем разуме желание думать, чувствовать, держаться и общаться определенным (правильным!) образом в ответ на определенные события. Свойства, укрепляющие силу и устойчивость вашего себялюбия – эго, – включают в себя естественные способности следить за происходящим и рассуждать о нем; обращаться к собственному опыту для решения текущих проблем; вытерпеть разочарование; отложить на время приятное занятие ради будущего большего вознаграждения; сотрудничать с другими ради взаимной выгоды. Силу эго не следует путать с самоуважением: это характеристика способности справляться с трудностями. А жизнестойкость – это способность продолжать преодолевать трудности и восстанавливаться после серьезных или продолжительных неудач либо потерь.

Оба этих качества напрямую участвуют в формировании того, что обычно называют характером, который также подразумевает стремление к честности, добросовестности, ответственности, самостоятельности и надежности по отношению к другим людям. Помимо всего прочего, люди с хорошим характером – порядочные люди – обычно выполняют обещания и соблюдают условия договоров; они уважают суверенитет других людей и их право собственности, а еще, насколько это возможно, берут на себя ответственность за свою жизнь, обеспечивая как собственные потребности, так и потребности тех, перед кем они по доброй воле взяли на себя какие-либо обязательства. Порядочный человек не занимается сутяжничеством, мучая окружающих исками и претензиями по поводу чужой собственности, чужих временны́х и физических затрат. Он не считает себя вправе ожидать каких-либо услуг или выплат от тех, с кем у него не было предварительных личных отношений или договорных обязательств.

Сознательность отдельной личности и общества

Свободное общество сможет в большинстве своем вести разумную деятельность, если его членам присущи жизнестойкость, сила эго и порядочность. Такие люди смогут прожить достойную жизнь, следуя правилам рационального экономического и социального взаимодействия. Для этого человеку вовсе не нужно быть всесторонне развитой личностью. Эффективное участие в жизни свободного и регулируемого общества не требует исключительных социальных навыков, обаяния, особой чуткости, таланта – хотя на пути к благополучию эти качества не помешали бы тоже.

На самом деле достаточен относительно высокий уровень развития этических идеалов и сознательности, которые требуют достойного поведения в экономических, социальных и политических вопросах. В данном контексте «достойное поведение» означает, что отношения человека с другими людьми отличаются честностью, прямотой и неподкупностью как в начале ведения совместных дел, так и по их завершении.

Поскольку власти играют важную роль в функционировании общества, это требование «достойного поведения» точно так же применимо к заявлениям правительства, адресуемым гражданам, относительно планируемых затрат и выгод предлагаемой политики, а также о фактических затратах и выгодах существующей политики. Но именно в этом плане власти, как правило, наоборот, не ведут себя честно, намеренно вводя людей в заблуждение относительно реальных затрат и выгод от реализации государственных программ. Что бы ни говорилось, «верхушке» обычно не удается получить осознанного согласия народа (если их вообще волнует какое-то согласие).

Особым вероломством по отношению к идеям благополучной жизни становится мошенничество со стороны властей, нарушение прав собственности и других прав, в том числе с применением физической силы; несоблюдение договорных обязательств. Содержание и объем ущемляемых свобод, а также их основы, заложенные в природе человека, подробно рассматриваются в других разделах нашей книги. Пока же еще раз подчеркнем, что разрушительная деятельность некоторых государственных систем становится возможной благодаря чрезвычайной концентрации власти, которая проявляется всякий раз в процессе их формирования. При этом неважно, завоеванная ли эта власть, которую удерживает теперь диктаторский режим, или же неправомерные полномочия были переданы самим народом – добровольно, по ошибочному доверию и незнанию, полагаясь на иллюзию недействительного общественного договора. В любом случае правительства неизбежно стремятся эксплуатировать массы. Какие бы благородные цели ни провозглашались во имя общественного блага, действия правительственных чиновников обычно обусловлены лишь их собственными интересами. А долгосрочное благосостояние людей, которым они якобы служат, часто отходит на десятый план. По этой причине власть правительства должна быть очень строго ограничена конституционными полномочиями.

4. Социальная политика и становление личности

Человек живет в мире, где каждое событие наполнено отголосками прошлого и воспоминаниями о минувшем и где каждое событие напоминает о чем-то другом.

Джон ДьюиАмериканцы никогда сознательно не примут социализм. Но под маркой либерализма они примут каждую составляющую социалистической программы, пока в один прекрасный день Америка не станет социалистической страной, так и не поняв, каким образом это могло произойти.

Норман ТомасСоциализм и современная либеральная повестка

Несмотря на некоторые различия в определениях, социализм обычно определяется как система экономических, социальных и политических процессов, в которой коллективная собственность или контроль над собственностью, инвестициями, средствами производства и распределения занимают основополагающее место. Термин «коллективный» в этом определении подразумевает централизацию врасти, какие бы идеализированные представления ни убеждали нас в обратном. Но выходя за рамки этого преимущественно экономического определения, современное социалистическое государство также имеет тенденцию проявлять в высшей степени менторскую, опекунскую и родительскую манеру в своей социальной политике.

Особое выражение эта тенденция нашла в термине «терапевтическое государство» – в ярлыке, подчеркивающем назойливое вмешательство программ, методы внедрения которых напоминают патронаж. Тот самый, который соцработники обеспечивают детям из бедных семей, нуждающимся в специальном образовании, социализации и психиатрической помощи и т. д. В других областях программы по достижению более справедливого распределения материальных благ и сглаживанию реальных или предполагаемых различий в политическом и социальном статусе и вовсе ассоциируются с современным социалистическим государством.

Неважно, готовы ли уже власти напрямую причислить эти программы к социалистическим или еще нет, политика, отстаиваемая современной либеральной повесткой, по сути своей является социалистической. Усилия по установлению государственного контроля за владением или управлением основными экономическими и социальными функциями по-прежнему занимают одно из первых мест среди либеральных приоритетов. Законы о позитивных действиях учитывают политические аспекты при принятии решений о приеме на работу и в колледжи. Полностью социализированная система здравоохранения остается ключевой экономической целью, а этика политкорректности и мультикультурализма олицетворяют собой вторжение либеральной повестки в социальную сферу. Правила, влияющие как на экономическое, так и на социальное поведение в коллективе, стали обычным явлением. Все эти мероприятия были предприняты во имя какого-то коллективного блага; их тщательно курируют правительственные учреждения. И все они по своей сути и локусу контроля являются социалистическими.

Либеральная трактовка роли властей

Превращение задач повседневной жизни в общественное дело прямо противоречит философии личной свободы, самодостаточности и добровольного сотрудничества, преобладавшей в Америке на протяжении большей части XIX века и в меньшей степени в первые годы XX века. Классический либерализм был в высшей степени привержен индивидуалистской системе, в отличие от современного либерализма, склоняющегося к принципам коллективизма. В условиях современного либерализма элиты всех мастей берут на себя контроль над растущим объемом экономических, социальных и политических функций, которые ранее возлагались на группы, действующие добровольно на местном или региональном уровне. Чем навязчивее и глубже становится опека государства, тем быстрее тает чувство независимости у граждан, которыми при их растущей инертности становится удобнее управлять. Причины такой тенденции связаны с тем, как в современную эпоху люди стали понимать роль властей в своей жизни.

Институты и механизмы развития общества, как и основные правила жизни, постепенно складываются из смыслов, которые граждане придают экономическим, социальным и политическим процессам. В демократических странах эти процессы движутся вперед во многом благодаря одобрению электората и давлению со стороны лоббистов. Но и одобрение электората, и активность лоббистов выражают взгляд граждан на роль своего правительства.

Приход к власти либеральных сил стал результатом того особого видения, которое сформировалось у людей в западных обществах по отношению к правящей верхушке, а именно: государство должно служить источником, из которого все желающие могут черпать «родительскую» заботу в любых ее проявлениях.

Поощряемые политиками-либералами, люди теперь вовсе не против того, чтобы власть совала свой нос в любую значимую сферу их собственной жизни, будь то уход за младенцами, детские сады, дошкольное и школьное образование, половое воспитание, охрана труда, контроль качества продукции, этика трудовых отношений, регулирование финансов и банковского дела, обеспечение и выбор продуктов питания и лекарств, политика здравоохранения, гарантия занятости, компенсации инвалидам, пенсионное обеспечение и т. д. По настоянию народа государственные чиновники превратились в администраторов, занятых поистине родительской опекой, защитой и бесконечными потачками. Политики, которые видят свою миссию именно такой, при этом продвигая ее как в законодательстве, так и в своей предвыборной пропаганде, добиваются на выборах наибольшего успеха.

Но цена, которую платит общество за свою инфантилизацию, выражается в повсеместном падении уровня личностной компетентности, самодостаточности человека. Огромная часть населения впала в детскую зависимость от государственных программ социального обеспечения. Современное государство взяло на себя роль внешне благодушного, щедрого, всемогущего и богоподобного родителя с обязанностями опекуна, управляющего, добытчика и няньки – и все это на самом деле в ущерб людям. По сути, мы такими и взрастили наших законодателей, веруя в то, что всем нам было бы гораздо лучше сидеть у них за пазухой, чем взять в руки свои собственные жизни. От понимания этических и религиозных мотивов того, что достойную жизнь надо заслужить личным и совместным трудом и ответственностью, мы перешли к светским и коллективистским представлениям о жизни: мол, все это – манипулятивная конкуренция за блага государства. Вместо того чтобы молиться высшим силам об укреплении и направлении нашего морального духа, о помощи в служении другим столь же искреннем, как служение самому себе, мы умоляем наших законодателей о месте у общественной кормушки и надеемся, что с нами они будут не менее щедры, чем с остальными. Немалые государственные доходы фактически превратились в доход огромной семьи, где орава детей борется за всяческие поблажки и, выкрикивая что-то о равноправии, ни за что не допустит, чтобы кто-то получил чуть побольше.

Желание сунуть голову в песок, подальше от тягот взрослой жизни, и чтобы другие все за нас уладили, берет свое начало еще в младенчестве. Оно вполне естественно для малыша, его удовлетворяет привязанность к родителям, от которых в полной мере зависит ребенок. Ну а привязанность, строящаяся на зависимости взрослого человека к власти, вовсе не естественна, так же как и удовлетворение такого рода мечтаний. Напротив, суть развития в глобальном смысле – стремление юного существа перейти от состояния беспомощности к автономии, в основе которой лежит нарабатываемый опыт; перейти к сотрудничеству. Именно это естественная жизненная цель, а вовсе не желание паразитировать на «теле» государства. Успех в достижении этой цели несет глубокие последствия для характера и масштабов государственного управления в данном обществе.

Развитие личностной компетентности ребенка

Зависимость взрослого гражданина от правительства обходится высокой ценой: одновременно с расширением возможностей представителя власти улучшить жизнь своих избирателей укрепляются его инструменты влияния и давления. Увы, ограничение свободы граждан происходит столь постепенно и незаметно, что долгое время их ничто не настораживает. Шаг за шагом «подарки» либеральной программы подкупают людей, неизменно играя на их, казалось бы, оставленной позади потребности в заботе. Услуга за услугой под барабанный бой напоминаний о том, у кого какие права, приводят в целом разумного гражданина ко все более ложному представлению о роли правительства в свободном обществе. Словно растлитель детей, либеральный политик обхаживает своих избирателей до тех пор, пока их естественные сомнения в искренности «верхушки», закармливающей народ то обещаниями, то льготами, не исчезнут.

Почему люди позволяют себя так обманывать? Ответов на этот вопрос масса: дело и в детской наивности, присущей многим взрослым; и в том, что желаемое мы принимаем за действительность, и это заложено нашей природой; и в искажениях понимания, проистекающих из динамики разума. И пусть по мере взросления человека его мировосприятие становится все более реалистичным, к детям так и липнут неверные представления о человеческой природе и реалиях человеческой жизни, о природе правительства, а также об экономических, социальных и политических процессах, характерных для современных обществ.

Некоторые из этих заблуждений можно объяснить простым невежеством. Но есть те, что возникают не из-за недостатка знаний как таковых, а из-за невротических и других иррациональных психических процессов. Таким нарушениям свойственны дезадаптивные способы мышления и эмоционального реагирования, поведения и взаимоотношений. Кому-то свойственны зависть и ревность, а кому-то – чувство неполноценности; иные же стремятся к власти, подавлению и мести. Некоторые движимы неадекватными проявлениями инстинкта заботы и опеки. У кого-то присутствует параноидальное восприятие, вечное ощущение себя жертвой либо навязчивое стремление к контролю и регулированию всего подряд. У прочих явно просматривается мания величия или же инфантильные притязания на поблажки и компенсации, безосновательное сочувствие.

Само собой разумеется, любое из этих потенциально тяжелых душевных состояний может резко подорвать способность человека справляться с тяготами повседневной жизни. Но очень часто они влияют на его образ мыслей в более общем плане: на его представления о том, как люди должны относиться друг к другу и какую роль должны играть правительства в жизнедеятельности своих граждан. Даже если иррациональное мышление не станет ломать самоорганизацию гражданина, оно может серьезно исказить его представления о правильности устройства общества, о его порядках и о значении индивидуальной свободы, ответственности и сотрудничества.

Раннее влияние на формирование личности особенно важно для последующей способности человека рационально мыслить о том, как устроен мир и как взаимодействуют в нем люди. У такого влияния много источников, действовавших с самого раннего детства. Это, например, наблюдения ребенка за тем, как другие люди занимаются повседневными делами. Он подмечает, как люди относятся к себе и другим, а также к социальным институтам. Ему станет ясно, что некоторые из них самодостаточны и готовы к сотрудничеству, а некоторые пассивны, но умеют манипулировать другими; кто-то недружелюбен и склонен пользоваться чужим трудом или уступчивостью, ну а кто-то надежен и справедлив. Через своих родителей и учителей ребенок узнает, как люди относятся к своему миру. Ему придется выслушивать описания и оценочные суждения о том, как живут другие. Кто-то попытается научить его, как понять, что делают люди, как они думают, что чувствуют и каковы их мотивы. Ему расскажут, что хорошо и что плохо в некоторых привычках окружающих.

В дополнение к такому влиянию извне метод собственных проб и ошибок и постоянное взаимодействие этого растущего человека с другими людьми помогут ему достичь в итоге взрослой сознательности. Здесь мы подразумеваем развитую способность обеспечивать себя, брать на себя ответственность за свою жизнь и благополучие, работать с другими, действовать в соответствии с моральными принципами и решать свои насущные проблемы путем добровольного сотрудничества с людьми и без привлечения власть имущих. Совокупность всех факторов, влияющих на становление личности человека в течение его жизни, будет определять, разовьется ли у него во взрослом возрасте способность проявлять личную инициативу и трудолюбие, уважение прав собственности других людей, отказ от детской обидчивости и капризов в духе «мне все должны», и поймет ли, что прежде чем ожидать поощрение, он должен получить одобрение своим действиям.