Полная версия

Конец всему. Как погибали великие империи

Как и слово «вандал», слово «византийский» сегодня сохранилось лишь как эпитет. Оно используется неточно и несправедливо, чтобы указать на предполагаемую неэффективность и интриганство окаменелых, раздутых бюрократий. Идея живой Византии лишь однажды возродилась как эфемерная фантазия. После распада Османской империи в 1918 году эллинская Μεγάλη Ιδέα (Мегали Идеа, или Великая идея) получила новый импульс, прежде чем исчезнуть навсегда. Мегали Идеа XX века грезила о панэллинской Эгеиде, вновь объединившей грекоязычное население Малой Азии, материковой Греции, средиземноморских островов и северного побережья Египта. Она оказалась разгромлена армией турецкого националиста Мустафы Кемаля Ататюрка,[5] завершилась пожаром Смирны (1922) и была добита зарождающимся государством Турция.[6]

Жестокие деяния Эрнана Кортеса по уничтожению империи ацтеков стали темой четвертой главы. Когда в 1521 году осада города завершилась, больше не было ни понятия народа ацтеков, ни его величественной столицы в Теночтитлане, ни похожего на Венецию островного города с каналами. От прежнего ацтекского государства мало что осталось, кроме мифов о потерянной родине ацтланов на юго-западе США и рабов, строящих новую испанскую столицу Мехико, намеренно возводимую на месте старой.

Подобно Карфагену и Константинополю, Теночтитлан был пульсирующим нервом хрупкой державы – блистательной столицей, чья воля простиралась на тысячи миль, связывая далекие провинции воедино. Познакомившись всего за два года с цивилизацией ацтеков, испанцы почти сразу же попытались уничтожить их религию, расу и культуру. По их мнению, имелось более чем достаточно причин именно уничтожить Империю ацтеков, а не просто победить мешика (самоназвание «ацтеков»). Как и в случае с Фивами, разрушение Теночтитлана и мексиканской империи не просто ликвидировало некое государство. Гибель города ознаменовала конец цивилизации альтепетлей (городов-государств) Центральной Америки в целом. В сочетании с более поздним испанским завоеванием Империи инков, косвенно вдохновленным деяниями Кортеса, гибель города ознаменовала крах эпохи независимых цивилизаций Нового Света.

Эпилог выводит трагическую формулу, общую для всех этих разновременных и разноплеменных историй. И дает предупреждение нам сегодняшним. Ибо странный парадокс: чем более единым и сплетенным становится человечество, тем опаснее и ненадежнее оказывается мир. Грань между ошибкой и катастрофой теперь тонка, как никогда – будь то Украина, Тайвань или беспокойный Ближний Восток. Мы должны помнить, что мировые войны прошлого века, вероятно, унесли больше человеческих жизней, чем все вооруженные конфликты с момента зарождения западной цивилизации две с половиной тысячи лет назад. И сделали они это не только с помощью наступательного оружия, ныне уже устаревшего, но также посредством слишком знакомых нам деструктивных методов, которые доныне сохраняются неизменными со времен Античности. Что касается целей агрессии, то старые представления и заблуждения, обрекшие на гибель фиванцев, карфагенян, византийцев и ацтеков, также остаются рядом с нами, как не теряют актуальности последние мысли погибающих: «Не здесь! Не с нами! Не сейчас!»

Глава 1

Надежда, утешительница опасности. Уничтожение классических Фив

Декабрь 335 года до н. э

Мелияне. «Да, но мы знаем, что успех войны не всегда зависит от количественного превосходства одной из воюющих сторон, что иногда военное счастье является общим для той и другой. И для нас тотчас уступить значит потерять всякую надежду, между тем как, если мы будем действовать, у нас есть еще надежда на благополучный исход».

Афиняне. «Надежда, утешительница опасности, может быть, и нравится тем, у кого есть обильные ресурсы: обойтись если не без потерь, то, во всяком случае, без разрушений; но ее природа – расточительность, и те, кто заходит столь далеко, чтобы рискнуть всем, видят дело в его истинном свете лишь только когда полностью разорены».

Фукидид. «История Пелопоннесской войны»

Коллективная наивность может привести к гибели тех, кто не понимает свою уязвимость. Так случилось с Фивами, классическим греческим городом-государством. В 335 году до нашей эры фиванские лидеры ошибочно сделали ставку на то, что восстание против Македонской империи Александра Великого либо увенчается успехом, либо в случае неудачи, по крайней мере, завершится договорной капитуляцией и не затронет основ их цивилизации. Они оказались фатально не правы по обоим пунктам.

В своих расчетах непокорные фиванцы надеялись на свою впечатляющую армию, справедливость своего дела, сочувствие союзников и репутацию своего города как священного воплощения вечной эллинской культуры, не принимая в расчет уже известную безжалостность Александра Великого. Они забыли о превосходстве македонской фаланги. И их лидеры проигнорировали ужас, который македонская оккупация вселила в полторы тысячи уже завоеванных греческих городов-государств.

И поэтому они оказались обречены на массовую гибель.

Гибель цивилизаций в войнах часто сопровождается одной повторяющейся чертой – поразительной наивностью обреченных. В условиях военной истерии люди особенно склонны отрицать реальность. Те, кто фанатично предан своему делу, бессознательно верят, что все вокруг разделяют их идеализм или хотя бы так же самоотверженны. Они объявляют предателями или трусами тех, кто пытается трезво оценить ситуацию. Эти защитники «высших идеалов» глухи к доводам разума: они отвергают аргументы тех, кто ставит семью и дом выше абстрактных коллективных целей, и игнорируют расчеты, где на кону – холодная арифметика жизни и смерти.

Разбитые иллюзии ждали наивных фиванских посланников, которые отправились на юг к Коринфскому перешейку, ожидая встретить спасительные армии союзников, идущие из Южной Греции. Перед лицом опасности фиванцам пришлось признать реальность: Александр уже где-то поблизости, его армии свободно разгуливают по Беотии недалеко от их собственных стен. После этого все прочие потенциальные панэллинские борцы Греции благоразумно выразили сочувствие, но предпочли отказаться от любой войны против страшных македонцев. Они быстро развернулись и отправились домой, с позором – но живыми. В результате непокорные Фивы остались одни, столкнувшись с фатальными последствиями собственного идеализма.

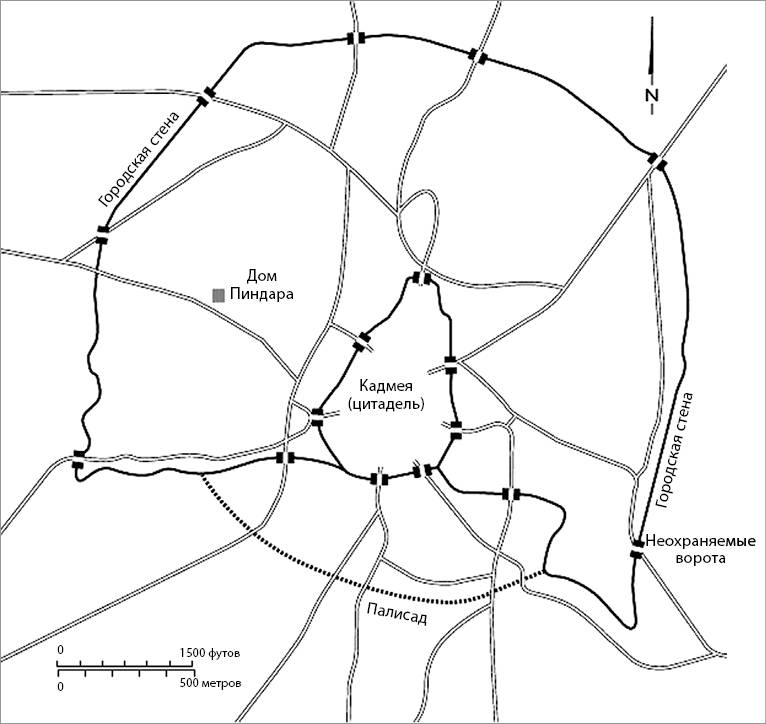

Фивы

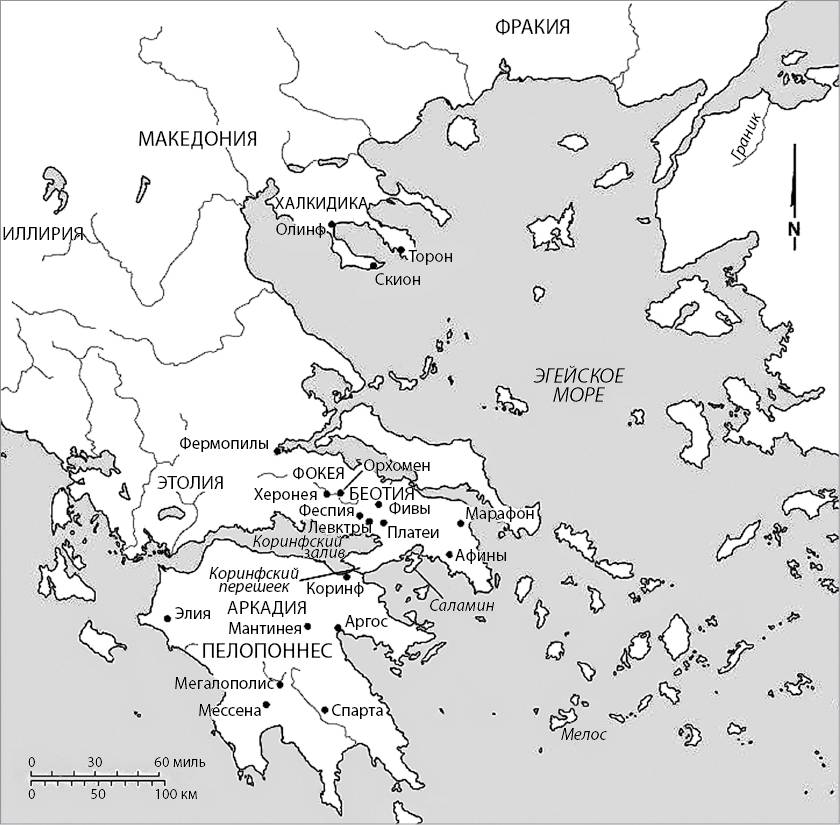

Греция в IV веке до нашей эры

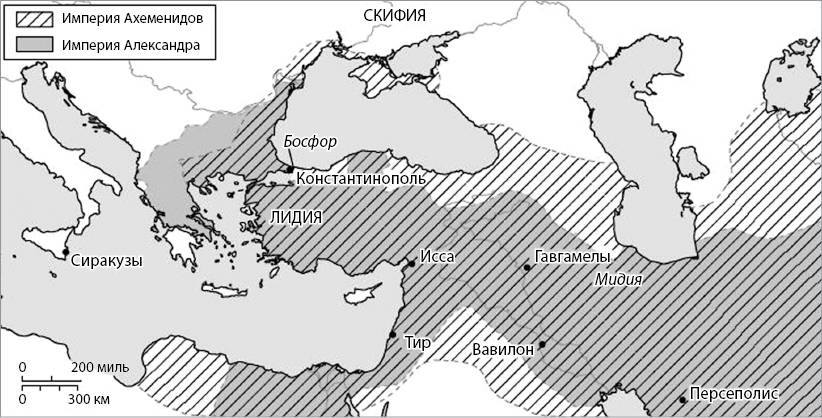

Македония в IV веке до нашей эры

Охваченная патриотическим подъемом, тяжелая пехота осажденных Фив уверенно вышла за стены своего окруженного древнего города, чтобы лицом к лицу встретить захватчиков. Это были гоплиты – граждане-солдаты в тяжелых бронзовых доспехах с большими деревянными щитами. Они не стали дожидаться атаки македонцев под защитой стен, несмотря на очевидную разумность такого решения. Они знали, что знаменитые стены легендарных «Семивратных Фив» имели множество уязвимых мест, которые не выдержат осады под натиском таких опытных штурмующих, коими являлись македонцы Александра Великого. Поэтому вместо того чтобы просто занять позиции на стенах, фиванцы выдвинулись из осажденного города, чтобы не дать македонцам подтянуть к стенам свои осадные машины.

Вдобавок фиванцы были весьма обеспокоены тем, что масса македонской пехоты за стенами могла атаковать, чтобы вызволить своих соратников, запертых в городской цитадели – знаменитой Кадмее. В отличие от большинства акрополей (например, афинского), которые располагались в центре окруженных стенами полисов (городов-государств), укрепления Кадмеи с одной стороны непосредственно примыкали к общей городской стене. Таким образом, в отличие от средневековых крепостей, знаменитая цитадель Фив частично находилась прямо на передовой линии осады.

* * *Но почему Александр, еще не прозванный Македонским, оказался перед выдающимся греческим городом-государством, угрожая стереть Фивы с лица земли?

Война началась незадолго до этого, она задумывалась как общегреческое восстание против македонских оккупационных войск, после смерти царя Македонии Филиппа II и восшествия на престол его сына и наследника Александра. Афинский политик-подстрекатель Демосфен ложно утверждал, что Александр был убит в ходе кампании по подавлению восстаний в Иллирии (современная Албания), далеко на севере. Как только эта басня дошла до фиванцев, здесь вспыхнуло восстание. В качестве первого акта сопротивления фиванцы напали на местный македонский оккупационный гарнизон – по-видимому, предполагая, что другие греческие города-государства последуют их примеру. Примечательно, что фиванцы без труда смогли блокировать людей Александра в Кадмее.[7] В условиях якобы прочного македонского контроля над Грецией это выглядело унизительно.

Но внезапно оказалось, что Александр все-таки не умер. Как будто в ответ на слухи о своей кончине он всего за две недели провел свою армию маршрутом в триста миль от Иллирии до Фив в Центральной Греции, продемонстрировав поразительную скорость – более двадцати миль в день. Итак, внезапно здесь появились свежие силы македонцев, в то время как их товарищи из оккупационного гарнизона были заперты внутри цитадели, а фиванцы в собственном городе оказались меж двух огней.

Три года Греция покорно подчинялась Македонии, пока внезапная гибель царя Филиппа II не перевернула всё. Двадцатилетний Александр расправился с соперниками и повел отцовскую армию на Фивы. Так сошлись в смертельной схватке древний город-легенда, родина лучшей армии Эллады, и молодой македонский царь с его железной фалангой закаленных ветеранов. Ранее, еще подростком, в 338 году до н. э Александр командовал левым крылом армии своего отца во время битвы при Херонее. Там его решительные действия помогли разбить коалиционную армию, собранную из войск множества государств Греции. Но в глазах греков Александр пока еще не был Филиппом II, одноглазым монстром, который в течение двадцати лет кардинально изменил греческий стиль войны и в конце концов добился того, чего не удавалось персам, – полного покорения свободных греческих городов-государств. Теперь же фиванцы вообразили, что их неожиданный и довольно легкий успех против македонского гарнизона сподвигнет другие греческие города-государства снова примчаться к ним на помощь.

Действительно, репутация фиванской армии и провозглашение борьбы Фив за возвращение свободной Эллады должны были спровоцировать панэллинское восстание против македонцев. Ожидалось, что войска греческих городов-государств соберутся у ворот Фив и сокрушат вторгшуюся македонскую фалангу. Уже распространялись слухи о том, что несколько лучших армий свободных греков Пелопоннеса – в первую очередь этолийцев, аркадийцев и элейцев – выстраиваются неподалеку на Коринфском перешейке, ожидая присоединения к нарастающему восстанию. На какой-то момент многие греки ожидали, что в это сопротивление могли включиться Афины и Спарта. Даже если Александр Великий не был мертв, как гласили слухи, мятежники логично предположили, что он еще слишком молод, чтобы удержать власть над македонской армией своего покойного отца и подчинить его старых генералов.

Однако осажденные фиванцы напрасно ждали помощи. По-видимому, как только союзные армии Юга выступили, стало очевидно, что ни один из их командиров не имеет ясного представления о том, во что они ввязываются, – особенно о размерах вторгшихся македонских сил, не говоря уже о планах и направлении движения оказавшегося вполне живым Александра. Однако греческие полисы предпочли холодный расчет. Вместе они еще могли противостоять Александру и его армии, но поодиночке каждый город неминуемо пал бы под их натиском. И ни один не решился стать той самой жертвой.

Тем временем Александр усиливал давление на внезапно изолированный город. Как писал историк I века Диодор, большинство жителей Греции, узнав о восстании, искренне сочувствовали фиванцам. Но их сочувствие было не равно их поддержке. Прочие греческие города-государства не только ожидали, что Александр, скорее всего, безжалостно подавит восстание, но и искали оправдания своему бездействию. Одни справедливо указывали, что фиванцы слишком безрассудны и непредсказуемы. Другие уверяли, что благоразумие является лучшей частью доблести. Третьи напоминали, что полтора столетия назад именно фиванцы помогли персидским захватчикам, то есть недостойны жертв со стороны своих братьев. [1]

Тем не менее покинутые союзниками фиванцы продолжали планировать генеральное сражение. Слава фиванской фаланги, вызывавшая зависть всей Эллады IV века до н. э., напоминала репутацию французской армии межвоенного периода – этот миф о непобедимости был порожден славой минувших побед, а не истинной боеспособностью накануне новых испытаний. В 1916 году l’armee de terre francaise чудесным образом остановили немцев под Верденом с криком: «Ils ne passeront pas!» – «Они не пройдут!» В 1930-е годы большинство западноевропейцев и британцев все еще полагали, что эта огромная сила, прежний оплот Запада, может вновь согнуться, но никогда не сломается. Несомненно, миллион бойцов под ружьем с пятью миллионами солдат в резерве остановят гитлеровский вермахт, как когда-то французская армия остановила вторгшиеся легионы кайзера. В мае-июне 1940 года эта мечта рассеялась за шесть недель.

Подобно тому как скрытые изъяны подточили мощь французской армии, угасание Фив не могло не отразиться на их военной мощи. Город, некогда бывший сердцем греческой политики, к тому времени превратился в маловлиятельного лидера непростой Беотийской федерации. Вместе с политическим весом таяла и боевая слава – та самая легендарная фаланга, созданная гением Эпаминонда (ок. 419/411–362 г. до н. э.), постепенно теряла былую силу.

Всего тремя годами ранее фиванская армия уже была разгромлена македонцами в битве при Херонее. Тогда примерно за час хваленый Священный отряд из 150 пар любовников был уничтожен весь до последнего человека. Судя по всему, развернутые на правой стороне греческой армии фиванцы столкнулись с самим Александром, который возглавлял левое македонское крыло. В итоге фиванское крыло было разгромлено. Для уцелевших в той битве их поражение, бегство и последующая македонская оккупация, вероятно, стали тяжелой психологической травмой. [2]

Тем не менее три года спустя они пришли в доспехах и с оружием, встав лицом к лицу с той же армией и тем же лидером, который совсем недавно уничтожил их войско. И вскоре они обнаружили, насколько огромна была македонская армия у их ворот.

Александр привел сюда более тридцати тысяч фалангитов – пехотинцев-пикинеров, вооруженных длинными 16-футовыми сариссами. На его флангах разместились меньшие отряды щитоносцев-гипаспистов, более схожие вооружением с греческими гоплитами: в полном доспехе, с большими щитами и более короткими копьями. Три тысячи опытных всадников, а также лучники и легкие пехотинцы были размещены позади боевой линии, чтобы они могли быстро использовать любую брешь во вражеском фронте. Другими словами, новая македонская армия, созданная покойным Филиппом II, была симфонией убийц. А еще она была дополнена тысячами соседских крестьян-беотийцев, враждебных к своей общей столице в Фивах.

В отличие от прежних гоплитских фаланг, действовавших как единый монолит, македонские отряды представляли собой слаженный механизм: каждый отряд имел свою задачу, атакуя в строго назначенный момент, и усиливал действие других, создавая совершенную систему боя. По иронии судьбы полуцивилизованные македонцы впервые узнали о силе фаланги копейщиков именно от классических греков. Но затем, в отличие от своих закостенелых наставников, они значительно расширили и улучшили идею массовой колонны копейщиков – удлинив копья и превратив их в пики. Преобразуя монолитную фалангу, они ввели разнородные элементы: легкие подвижные отряды сочетались с тяжеловооруженной конницей, образуя принципиально новую боевую систему.

Терпеливый Александр три дня ждал перед стенами, надеясь, что один только вид его войска подорвет моральный дух фиванцев и заставит их сдаться. Разве они не одумаются и не вспомнят, что он, будучи всего лишь восемнадцатилетним юношей, разбил фиванский контингент при Херонее? Но на случай непокорности фиванцев осадные инженеры Александра были заняты подготовкой к ведению затяжного штурма, даже когда он отправил в город послов, чтобы договориться о неунизительной капитуляции. Относительно мягкие условия македонян свидетельствовали о стремлении положить конец восстанию мирным путем. Александр даже предложил амнистию всем фиванским подстрекателям, если они просто выдадут главарей восстания Профита и Феникса.[8]

Тем не менее фиванские мятежники не прислушались к словам Александра. Они наивно полагали, что их пехотная фаланга будет сражаться гораздо лучше за пределами стен – отчасти потому, что здесь они возвели импровизированные полевые палисады, перед которыми успели даже вырыть траншеи. Эти передовые полевые укрепления за пределами города, кроме прочего, не позволяли нападающим быстро пойти на штурм уязвимой кадмейской стены и освободить заложников-македонцев. Это отчасти компенсировало главный недостаток фиванских укреплений, где внешняя городская стена также выполняла функцию внешней стены цитадели. [3]

Фиванцы, по-видимому, больше доверяли своей армии на поле боя, чем мобилизованному населению города, собранному на крепостных валах. Почти сто лет подряд, вплоть до Херонеи, славные фиванские гоплиты крушили всех чужаков. Одержав победу в Пелопоннесской войне под командованием прославленного Пагондаса, фиванцы нанесли сокрушительное поражение афинянам при Делии (424 г. до н. э.). Тысячи воинов в панике бежали в Аттику – и лишь немногие сохранили стойкость. Среди них выделялся афинский гоплит средних лет, будущий великий философ Сократ, который с горсткой верных соратников до конца прикрывал отступление. Позже, под предводительством освободителя Эпаминонда фиванцы практически уничтожили спартанскую армию при Левктрах (371 г. до н. э.). Всего через несколько месяцев после этой победы они захватили родину спартанцев. По легенде, это были первые оккупанты, вступившие в священную Лаконию почти за семьсот лет ее существования. Даже потерпев поражение при Херонее, фиванцы почти остановили македонцев, прежде чем были разгромлены Филиппом II и Александром.

В каком-то смысле неспособность фиванцев извлечь уроки из своего недавнего разгромного поражения при Херонее была похожа на мистическую приверженность ярых конфедератов Гражданской войны в Америке своему «проигранному делу». Фиванцы могли считать, что катастрофа при Херонее (как и поражение южан при Шайло)[9] не была однозначным симптомом слабости их военной силы или даже предупреждением о такой возможности. Скорее странное поражение можно было приписать лишь случайности, невезению, преждевременной гибели или ошибкам их собственных командиров. [4]

Тем не менее устаревшая классическая фиванская фаланга оставалась наступательной армией, славящейся своей физической силой и смелостью. Командиры считали, что лучше умереть в открытом бою, чем погибнуть поодиночке на городских улицах. Фиванским стилем боя была атака в глубину косым строем, невозможная внутри городских стен.[10] Считалось, что могучий Геракл, герой-полубог, олицетворявший сверхчеловеческую силу, родился в Фивах, поэтому он являлся покровителем этого города. Его грубо высеченная дубина красовалась на фиванских щитах, и большинство здешних бойцов не собирались сдаваться.

Что еще важнее, Фивы IV века до н. э. гордились тем, что были родиной революции. Став демократией еще при Эпаминонде и Пелопиде, полис перевернул Грецию с ног на голову. Кастрировав Спарту, вооруженные фиванцы полностью изменили политический статус Пелопоннеса. Фивы освободили мессенских илотов, а позднее подкрепили греческое сопротивление при Херонее.

Фивы также являли собой моральную силу, ибо освободитель Эпаминонд не проводил массовых казней и не отдавал в рабство побежденных. Если бы он не погиб в битве при Мантинее (362 г. до н. э.), то, возможно, сумел бы создать федерализированную и демократическую общеэллинскую нацию. Поэтому не удивительно, что фиванцы охотно приняли на себя роль авангарда греческих городов-государств, демонстрируя возрождение духа Эллады. Подобно фениксу, они решили восстать, чтобы свергнуть македонское иго и освободить униженную Грецию. [5]

* * *Александр не стал рисковать, оставляя без внимания этот мятеж самого мощного из полисов. Это могло положить начало череде мятежей других городов-государств, причем именно в тот момент, когда македонский полководец планировал вторгнуться в Азию. Поэтому молодой царь решил развернуть против мятежников всю свою армию – ту самую, что в течение четырех ближайших лет разгромит три персидские армии в решающих битвах при Гранике, Иссе и Гавгамелах, уничтожив величайшую империю мира. В самом деле, фиванцы не встречали столь мощного врага перед своими знаменитыми «семью вратами» уже почти полтора столетия – вероятно, с 479 года до н. э., когда полис изменил Греции, присоединившись к персам. В битве при Платеях фиванцы, выступившие на стороне персидских захватчиков, были разгромлены. Окруженные греческими войсками, они оказались в осаде и в итоге капитулировали, вынужденные униженно просить пощады у победителей. Это темное пятно на истории Фив все еще часто использовалось в пропаганде их врагов. Вот теперь Александр тоже прибег к этому средству, чтобы оттолкнуть все другие недовольные греческие города-государства от присоединения к столь сомнительным мятежникам.

С военной точки зрения традиционные фиванские крестьяне-гоплиты по силе значительно уступали профессиональным бойцам Александра – возможно, в три раза. Несмотря на общеэллинскую славу отличных солдат, фиванцы, как и все греческие армии, фактически оставались обычным однородным ополчением. Фаланга сражалась самостоятельно, без непосредственного взаимодействия с легкой пехотой и лучниками, не имея своей тяжелой кавалерии, сопоставимой с македонской. У нее не было полевых резервов и не было полководца, хоть сколь-нибудь равного Александру. У них не было ни новой тактики, ни нового снаряжения, они даже не провели новых сборов за три года после катастрофы при Херонее. Перефразируя слова Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, про побежденную при Ватерлоо армию Наполеона: фиванцы атаковали тем же старым способом – а македонцы победили их тем же старым способом. [6]

В прошлом фиванцы возводили вокруг своих сельскохозяйственных угодий частоколы, чтобы не подпускать к ним атакующих спартанцев. Позднее они начали использовать подобные препятствия в маневренной полевой обороне. Этот опыт может объяснить, почему фиванцы снова решили положиться на полевые укрепления, чтобы защитить свой акрополь от врага под стенами. Таким образом их оборона оказалась двойной и получила глубину. Помимо основной фаланги, которая вышла сражаться за пределами городских стен, рядом с ними разместился второй внешний контингент: он укрылся за частоколом и должен был прикрывать внешнюю стену Кадмеи от прорыва извне.

В ответ на такое построение Александр разделил свою армию на три части. Его главные силы атаковали основную фиванскую фалангу; вторая группа солдат штурмовала наружный частокол, чтобы прорваться через фиванские ряды к гарнизону в акрополе; третья же оставалась в резерве.

Почти сразу же обе армии под стенами города оказались в тупике. Огромный фиванский еж, ощетинившийся восьмифутовыми копьями, вскоре был остановлен – но не сломлен – превосходящей массой македонских фалангитов с пиками. Пехотинцы Александра имели преимущество в длине оружия: они работали гораздо более длинными сариссами, имевшими около шестнадцати футов, то есть почти вдвое больше традиционных копий фиванских гоплитов. Огромный размер и вес сарисс требовали обеих рук, чтобы их просто удержать. В первом столкновении фиванцы были поражены сразу первыми пятью рядами бойцов Александра: до них дотянулось на два ряда копейщиков больше, чем попало под удар фиванских гоплитов с их более короткими копьями. Вскоре Александр бросил в бой еще несколько тысяч бойцов своего резерва, чтобы увеличить атакующую массу. Измученные и уступающие по численности фиванцы раз за разом подвергались удару следующей свежей стены пикинеров.

Мы не знаем, планировал ли Александр заранее столкнуться на поле боя с фиванской фалангой или его подчиненный Пердикка просто опередил замысел своего царя, чтобы форсировать события. Но в любом случае македонская армия, будь то в поле или при штурме стен, была многочисленнее, чем войско защитников города, и имела больше опыта.