Полная версия

От мальчика Пети до мальчика Феди

Наконец, Тамара Габбе не только в соавторстве с Зоей Задунайской сделала детский пересказ романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», а вместе с Любарской – сборник «По дорогам сказки». Не только подготовила очень значительную работу в области фольклористики «Быль и небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи», которая вышла уже после ее смерти. Не только перевела и пересказала французские народные сказки, сказки Перро, сказки Андерсена, братьев Гримм.

Она еще и – вполне заслуженно – считалась одним из лучших литературных редакторов страны. Именно Габбе много лет редактировала все книги Маршака, а за подготовленный ею к печати роман «Студенты» Юрий Трифонов получил Сталинскую премию.

Наконец, она сама писала сказки.

Но к этому Тамара Габбе пришла, только когда ей стало совсем плохо. В войну. Ее первая сказка появилась в 41-м, а главная – в 43-м.

Наверное, самыми счастливыми годами ее жизни были первые годы работы в "Детгизе", когда все были молодыми, смешливыми, жили одной мечтой и одной командой. Когда она ругалась со Шварцем, а писаный красавец и записной бабник Николай Олейников клеился ко всем подряд, сочиняя любовные мадригалы то Любарской:

Когда бы при рождении

Я мухой создан был,

В сплошном прикосновении

Я жизнь бы проводил.

Я к вам бы прикасался,

Красавица моя,

И в обществе считался

Счастливчиком бы я.

то ей:

Возле ягоды морошки

В галерее ботанической

На короткой цветоножке

Воссиял цветок тропический.

Это Вы – цветок, Тамара,

А морошка – это я.

Вы виновница пожара,

Охватившего меня.

К сожалению, пророческими оказалось совсем другие вирши Олейникова – отрывок из стихотворения "Генриху Левину по поводу влюбления его в Шурочку Любарскую":

…Страшно жить на этом свете,

В нем отсутствует уют, —

Ветер воет на рассвете,

Волки зайчика грызут…

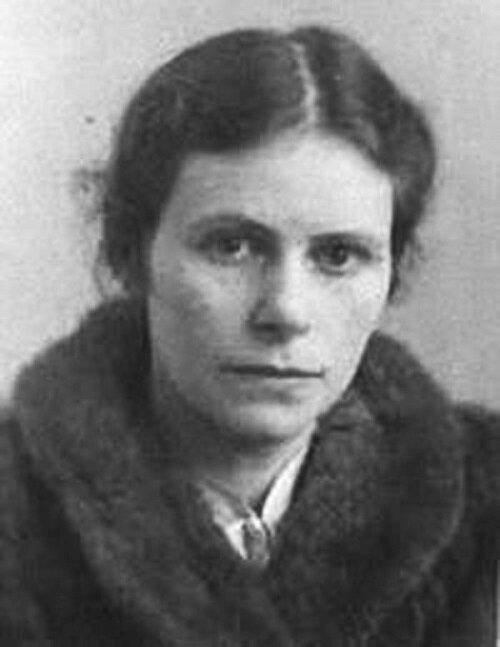

Их взяли по "делу харбинцев", по которому еще летом арестовали Олейникова, и обвинили в шпионаже в пользу Японии. Как вспоминала позже Любарская: «В ночь с 4-го на 5 сентября 1937 года были сразу арестованы писатели С. Безбородов, Н. Константинов, директор Дома детской литературы при Детиздате А. Серебрянников, редакторы Т. Габбе и я. <…> Редакторов, наиболее тесно связанных с арестованными, – З. Задунайскую, А. Освенскую и Р. Брауде, – уволили "по собственному желанию" в тот же день, 5 сентября, едва они пришли в издательство. Редакция была разгромлена".

По меркам тех времен Габбе отделается легким испугом – уже в декабре 1937-го ее оправдают, так как «имеющимися материалами»«виновность… не подтвердилась».

Дело Любарской затянется, "Шурочка" отсидит полтора года, и выйдет только после падения Ежова, в 1939-м.

Оправданная Габбе настояла на восстановлении в Детгизе, а Любарская устроилась работать в детском отделе Ленрадиокомитета.

Но неприятности Тамары Габбе на этом не закончились. В 1941 году арестовали ее мужа, Иосифа Гинзбурга. В 1945-м он погибнет в лагере во время страшного наводнения.

С началом войны ее единственный брат ушел на фронт, и, как и миллионы других мужчин, сержант Михаил Габбе погиб за Родину.

Сама Тамара Григорьевна с матерью и отчимом останется в Ленинграде и переживет там первую – самую страшную – блокадную зиму.

Однажды Маршак с оказией передаст Габбе из Москвы посылку с продуктами – половину она отдаст Любарской. "Пусть говорят, что дружбы женской не бывает…", угу.

В 1942-м их вывезут по Дороге Жизни – в крайней степени дистрофии. Позже Габбе писала в письме Чуковской: «Когда я приехала из Ленинграда, люди смотрели на меня даже с некоторым страхом, – особенно те, кто знал раньше. Я переменилась очень! Больше, чем Шура, которая, как Вы знаете, была тяжко больна и, в сущности говоря, выкарабкалась почти чудом. В тот день, когда я провожала ее в "Асторию", в стационар, и несла ее рюкзак (она сама уже не могла его тащить), я со страхом смотрела на ее серо-голубые щеки, на складки у губ, на потускневшие глаза. Но ко времени нашего переезда сюда, она уже была опять похожа на себя, а вот я – так совсем была не похожа на ту, какой была прежде. Я исхудала патологически. <…>Сейчас я уже не такая, хотя и теперь Шура (подумайте – Шура!) кажется, пожалуй, основательнее меня».

Именно тогда, в прямом смысле слова вырвавшись от смерти, Тамара Габбе сядет писать сказку.

Свою лучшую, на мой взгляд, сказку.

Поскольку сочинять стихи Тамара Габбе себе запретила еще в 15 лет, пришлось идти на поклон к Маршаку.

И старый учитель не подвел.

Вышедшую в 1943 году сказку «Город Мастеров, или Сказка о двух горбунах» открывают стихи Самуила Маршака:

Когда это было?

В какой стороне?

Об этом сказать мудрено:

И цифры и буквы

У нас на стене

От времени стерлись давно…

Но сказка заслуживает отдельной главы.

"Смотрела в прорезь синевы"

Сказка "Город мастеров" появилась на свет в 1943 году и это очень чувствуется.

Всю жизнь профессионально занимавшаяся сказками Тамара Габбе написала пьесу "Город мастеров, или Сказка о двух горбунах" на основе малоизвестной валлонской сказки "Караколь и Бистеколь".

Там тоже есть два горбуна – добрый и злой.

Но пьеса Габбе получилась совсем непохожей на исходник. Это очень военная сказка, потому что в оригинале "Город мастеров" – рассказ о жизни в оккупации.

Очень честный, и потому достаточно жесткий рассказ. В пьесе часто поминается тема предательства, причем постоянно напоминается, что предают бывшие свои. Те, с которым ты родился в один день (как Караколь и Клик-Кляк) и вместе рос.

Там есть и кровоточащая боль проигрывающих, не понимающих, почему мы оказались так слабы – пьеса все-таки писалась, когда все было очень плохо.

Вероника. Ты шутишь, Караколь!

Караколь. Нет, мне совсем не до шуток!

Лориана. Первый раз слышу, что Караколю не до шуток! Да и ты, Вероника, кажется, испугалась…

Маргарита. Нашли кому верить! Мало ли что болтает Клик-Кляк. Мастер Фирен ни за что не отдаст дочку за Мушерона.

Караколь. Если бы на то была воля мастера Фирена, он бы и сына не отпустил скитаться по лесам.

Лориана. У нас в городе найдутся люди, которые постоят за Веронику.

Караколь. Наш город не сумел постоять за себя. Ну, прощайте, Вероника, мне пора.

Но все-таки главная тема в пьесе; тема, которой буквально пропитан текст – это непоколебимая убежденность в нашей победе. Собственно, с этого и начинается "Город мастеров".

(Опять берется за метлу. Подметая, доходит до подножия статуи.) Здорово, Большой Мартин! Как дела? Ох, сколько сору накопилось у твоих ног! Площадь и не узнаешь с тех пор, как пожаловали сюда эти чужеземцы!.. Ну да ничего! Все это мы выметем, выметем… И будет у нас опять чисто, хорошо…

Но при этом пьеса Габбе вовсе не прямолинейная агитка, автор вовсе не увлекается простраиванием параллелей с СССР времен войны, скорее уж наоборот. Стилистика европейского Средневековья в пьесе выдержана безукоризненно, это стопроцентно европейская сказка. С цехами, ратушей, цепью бургомистра, животными с городского герба и боевым девизом, выгравированным на волшебном, как выяснилось, мече: «Прямого сгибаю, согнутого выпрямляю, павшего поднимаю».

Наверное, поэтому экранизация "Города мастеров", снятая в 1965 году на "Беларусьфильме" Владимиром Бычковым, получилась очень "европейской". И не только потому, что фильм снимался в Таллине, почти целиком уместившись на перекрестке улиц Лаборатоориуми и Айда.

Но имейте в виду – фильм и пьеса довольно сильно отличаются. Хотя, наверное, с удачными экранизациями по-другому не бывает.

Дело даже не в том, что в фильме убралии животных с герба или линию с волшебным мечом Гайаном, из-за чего воскрешение Караколя, в пьесе безукоризненно объясненное, в фильме происходит по принципу "и тут он – хоба! – и воскрес".

Нет, просто фильм – совсем другой. Он дитя другого времени, поэтому в нем исчезли стылый холод и мужество отчаяния 43-го, но взамен появились солнце, краски и радость 60-х.

Краски вообще играют в фильме особую роль, Михаил Львовский в своей рецензии совершенно справедливо написал: «Цвет становится элементом драматургии фильма».

Синие лица захватчиков, красные одежды мастеров, черные плащи оккупантов… Не случайно фильм начинается с художника, стоящего за мольбертом – одно из первых появлений на экране Зиновия Гердта.

Поскольку фильм снимался уже после смерти Тамары Габбе, сценарий написал Николай Эрдман, один из лучших советских драматургов, непревзойденный мастер афоризмов и шуток. Именно он привнес в фильм огромное количество "мемов", доживших до наших дней: от "Больше двух не собираться!" до "Вот казню метельщика – и в отпуск!". В те времена даже над физическими недостатками еще можно было шутить: "Ну что вы, ваша светлость! У вас и ноги тоньше, и горб больше, и вообще вы гораздо симпатичнее!".

Для детской сказки в фильме невероятное количество "высокого искусства" – достаточно вспомнить, что кто написал музыку, которая в фильме играет огромную роль. А сделал это Самый Великий И Ужасный Питерский Композитор Олег "наволочка на голове" Каравайчук, который, безусловно, был гением, пусть даже безумным. Композитор также выступил в качестве дирижера и даже снялся в роли городского музыканта дядюшки Тимолле.

Там вообще много кто снимался.

Лев Лемке, звезда питерской театральной сцены, которому очень не везло в кино, сделал из своего горбатого герцога де Маликорна одного из самых жутких кинозлодеев. "Дорогу герцогу де Маликорну!".

Марианна Вертинская была невероятно органична в роли средневековой красавицы и имя "Вероника" еще долго служило маркером красавицы.

Роль Караколя была дебютом для Георгия Лапето, и дебютом настолько удачным, что, к сожалению, так и осталась лучшей ролью этого одаренного актера.

Да что говорить – там даже Миколас Орбакас снялся в роли трубочиста – это который будущий муж Пугачевой и папа Орбакайте.

Вообще, главная уникальность этого фильма в том, что его создатели сумели выдержать баланс между эстетичностью и развлекательностью, не свалившись ни в занудство "я гений, я так вижу", ни в разухабистость "вам, колхозникам, сойдет".

В итоге фильм, не став шлягером, из-за своей необычности часто становился событием для юного зрителя потому надолго запоминался. Его бывшие юные зрители и в сегодняшнем предпенсионном возрасте прекрасно его помнят и мгновенно реагируют на фразы вроде "Долой иноземных шолдат", "Слон сосет соску" и, конечно же, "Умер! Умер проклятый метельщик!".

Очень жалко, что автор фильм не увидела, но Тамара Габбе вообще была очень невезучим человеком.

Всю свою жизнь она занималась сказками – разыскивала сказки, переводила сказки, редактировала сказки, пересказывала сказки, писала сказки.

Сказать, что судьба ее не баловала – это ничего не сказать.

Арест по ложному обвинению в 1937-м. Арест мужа в1941-м, его гибель в лагере. Замуж она больше не вышла. Гибель единственного брата на фронте. Блокадная зима. Дистрофия. Эвакуация с мамой и отчимом по Дороге Жизни. В Москве им дали две комнаты в коммуналке, одна – размером со шкаф.

Вскоре после войны маму разбил паралич и 8 лет сказочница будет ухаживать за парализованной мамой, практически не выходя из дома. Ее подруга Лидия Чуковская, как всегда, не деликатничая в выражениях, написала: «14 лет жизни в шкафу, из которых 8 в этом же шкафу она день и ночь ухаживала за парализованной больной».

А что сделаешь? Никто не виноват. Старики были на ней, и она тянула их почти всю жизнь. "Я не позволяю себе мечтать о смерти, – откровенничала она. – Это было бы не по-товарищески, свинство. Это то же, что самой уехать в санаторий, а других оставить распутываться, как хотят".

В 1956 году умрет отчим, заменивший ей отца, и она год будет обманывать мать, рассказывая о его пребывании то в больнице, то на реабилитации в санатории. Через год умрет мама.

За время болезни матери она написала всего одну сказку – «Оловянные кольца», или, по-другому, «Волшебные кольца Альманзора».

Ну, не до сказок было.

Казалось – все можно нагнать потом.

Но вскоре после смерти матери у Тамары Григорьевны обнаружили рак. Когда ей сделали операцию, увидели, что метастазы уже ушли в печень.

В марте 1960-го сказочницы Тамары Габбе не стало. И после ее смерти Корней Чуковский с редкой для себя откровенностью писал Маршаку:

"Из-за своей глупой застенчивости я никогда не мог сказать Тамаре Григорьевне во весь голос, как я, старая литературная крыса, повидавшая сотни талантов, полуталантов, знаменитостей всякого рода, восхищаюсь красотой ее личности, ее безошибочным вкусом, ее дарованием, ее юмором, ее эрудицией и – превыше всего – ее героическим благородством, ее гениальным умением любить.

И сколько патентованных знаменитостей сразу же гаснут в моей памяти, отступают в задние ряды, едва только я вспомню ее образ – трагический образ Неудачности, которая наперекор всему была счастлива именно своим умением любить жизнь, литературу, друзей".

Она действительно была очень талантлива, но из-за того, что горе-злощастье никак не хотело от нее уходить, написала всего несколько сказок.

Но это хорошие сказки.

Удивительно добрые – особенно, если вспомнить про обстоятельства.

Очень мудрые.

Объясняющие детям правильные вещи.

Как откровенничает Старуха-Сказка в прологе "Колец Альманзора": "Например, отличать поддельное от настоящего, простоту – от глупости, ум – от хитрости, гнев – от злости… Учу не бояться страха, смеяться над тем, что смешно, черное называть черным, а белое – белым…".

Ну и последнее.

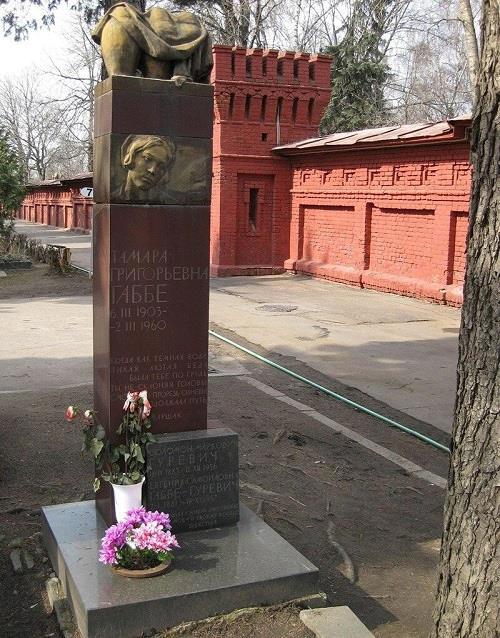

Фантастическая повесть братьев Стругацких "Далекая Радуга" завершается тем, что восемь несостоявшихся нуль-перелетчиков поют песню:

Когда, как темная вода,

Лихая, лютая беда

Была тебе по грудь,

Ты, не склоняя головы,

Смотрела в прорезь синевы

И продолжала путь…

На самом деле эти стихи – эпитафия Самуила Маршака своей лучшей ученице Тамаре Габбе, высеченные на ее надгробном памятнике.

Ну а мы возвращаемся к сказкам военных лет.

Долгая и бурная жизнь сиониста, поэта и функционера, данная пунктиром

Мы возвращаемся к сказкам, сочиненным в военные годы.

Как я уже говорил, стихи и песни к сказке "Город мастеров" по просьбе Тамары Габбе сочинил ее учитель – Самуил Яковлевич Маршак.

Одна из них – песня Караколя – начиналась следующим четверостишием.

Двенадцать месяцев в году,

Считай иль не считай,

Но самый радостный в году —

Прекрасный месяц май.

И эти строчки напоминают нам, что, помогая ученице писать "Город мастеров", мэтр детской литературы одновременно работал над собственной сказкой, которая называлась "Двенадцать месяцев".

Обе пьесы вышли почти одновременно – в 1943 году.

Но прежде, чем рассказать о сказке, я хочу сказать буквально несколько слов о ее авторе.

С одной стороны – в этой книге Маршака обойти никак не получится. Он был не только замечательным писателем, поэтом и переводчиком, но и крупным литературным функционером, во многом определявшим облик советской детской литературы.

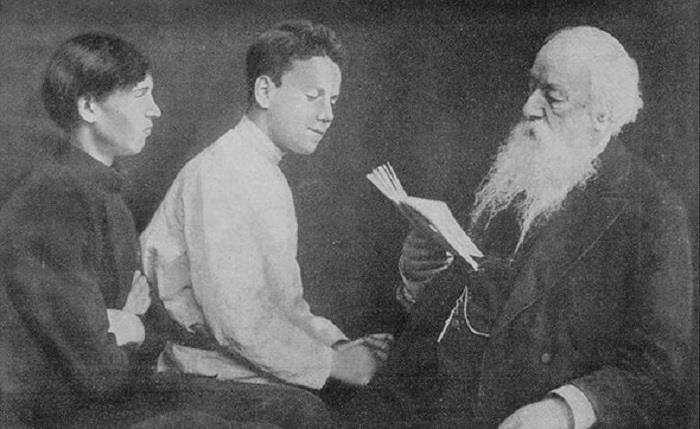

С другой стороны – Самуил Маршак прожил очень долгую, и – что важнее – очень насыщенную жизнь. Достаточно сказать, что первые шаги в литературе ему помог сделать великий русский критик Владимир Стасов (автор термина "Могучая кучка" и один из создателей движения художников-передвижников, на фото Маршак в центре).

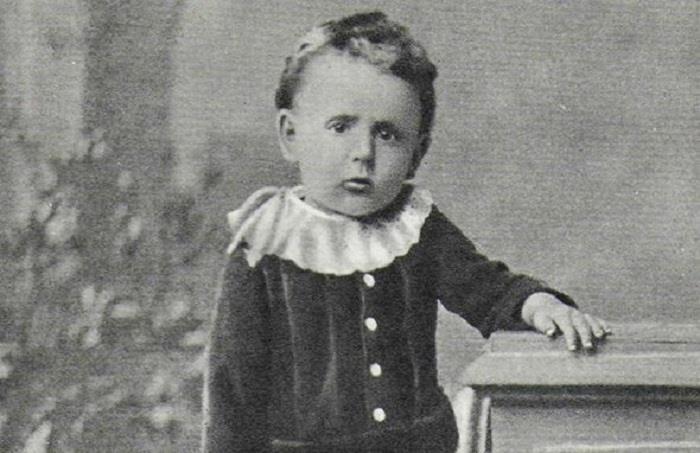

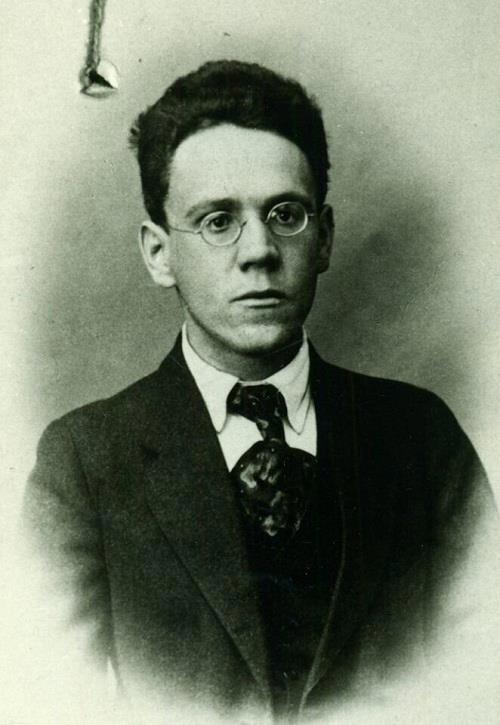

Лев Толстой называл его "вундеркиндом", а сам он в ранней юности несколько лет прожил на даче у Горького в Крыму (на фото).

А с другой стороны – мостиком к нам – последним литературным секретарем Маршака был известный тележурналист Владимир Познер.

При этом, как всякий крупный функционер, Маршак был очень непростой фигурой, поэтому хотя бы краткий пересказ его жизни, изложенный с учетом всех нюансов, займет у меня половину книги.

Подумав, я решил воспользоваться приемом "галопом по Европам" и поведать только несколько эпизодов из его бурной жизни – парочку из молодости и парочку из старости. Зато у вас будет представление о разнообразии интересов нашего героя.

Для начала, фамилия "Маршак" – это не слово, а аббревиатура. Что-то вроде КПСС или МВД. На иврите это сокращение от фразы «Наш учитель рабби Аарон Шмуэль Кайдановер». Все Маршаки, живущие на Земле – потомки учеников этого известного раввина и талмудиста.

В молодости Самуил Яковлевич Маршак был убежденным сионистом. Его дебют в литературе – вышедший в 1907 году сборник стихов с характерным названием "Сиониды", целиком посвященный воспеванию проекта возвращения евреев на гору Сион. Одно из стихотворений («Над открытой могилой») было написано на смерть «отца сионизма» Теодора Герцля.

Четыре года спустя вместе с группой еврейской молодежи совершил большое турне по Ближнему Востоку, результатом которого стал цикл стихотворений, объединенных общим названием «Палестина».

По воспоминаниям, в 1952 году Маршак как ребенок радовался тому, что друг его юности и соратник по сионистской организации «Поалей Цион» Ицхак Бен-Цви (он же – Ицхок Шимшелевич) стал вторым президентом Израиля.

В 1918 году во время Гражданской войны Маршак бежал на юг, к белым, на Кубань. В Екатеринодаре (нынешний Краснодар) работал в газете «Утро Юга», где под фриковским псевдонимом «Доктор Фрикен» публиковал клеймящие большевиков стихи и фельетоны. Такие, например:

ДВА КОМИССАРА

Жили-были два «наркома»,

Кто не слышал их имен?

Звали первого Ерема,

А второго – Соломон.

Оба правили сурово,

Не боясь жестоких мер.

У того и у другого

Был в кармане револьвер.

Красовались в их петлице

Бутоньерки из гвоздик,

И возил их по столице

Колоссальный броневик.

Угрожая, негодуя,

Оба в пламенных речах

На московского буржуя

Наводили жуть и страх.

Каждый в юности недаром

Был наукам обучен.

Был Ерема семинаром,

И экстерном Соломон…

К этим грозным властелинам

Все явились на поклон.

Брат Ерема был блондином

И брюнетом – Соломон.

Как-то раз в знакомом доме

У зеленого стола

О Московском Совнаркоме

Речь печальная зашла.

Ленин действует идейно.

Он – фанатик, маниак.

Но уж Троцкого-Бронштейна

Оправдать нельзя никак.

По каким же был причинам

Сей вердикт произнесен?

Брат Ерема был блондином,

Но брюнетом – Соломон…

А в другом знакомом доме

Разговор зашел о том,

Сколько нынче в Совнаркоме

Соломонов и Ерем.

И сказал чиновник в форме,

Что Израиля сыны

В трехпроцентной старой норме

В Совнаркоме быть должны.

Уже на склоне лет Маршак принял живейшее участие в шумном поэтическом сраче вокруг стихотворения Евгения Евтушенко "Бабий яр". Не удивляйтесь термину – в те времена случались не только поэтические дискуссии, но и вполне себе поэтические срачи, не хуже тех, что сегодня идут в соцсетях – вот только участвовали в них не безвестные юзеры, а знаменитые поэты.

Но мегасрач вокруг «Бабьего Яра» был, наверное, самым масштабным.

Евгений Евтушенко, завершивший стихотворение строками,

"Интернационал"

пусть прогремит,

когда навеки похоронен будет

последний на земле антисемит.

Еврейской крови нет в крови моей.

Но ненавистен злобой заскорузлой

я всем антисемитам,

как еврей,

и потому -

я настоящий русский!

хайпанул, как теперь выражаются, на все деньги.

Ор стоял до небес, одни ликовали, другие возмущались.

И в частности, стихотворение очень не понравилось поэту Алексею Маркову. Очень интересная была фигура. Бывший фронтовик, орденоносец, красавец, эдакий русский богатырь, который в поэтической тусовке славился своим славянофильством и какой-то безбашенной храбростью – он не боялся в открытую критиковать однопартийность, цензуру и колхозы. Так, в 1968 году он резко выступил против ввода войск в Чехословакию, написав: «Мне впервые стыдно, что я русский, славянская кровь на наших танках».

Ну а тогда он написал резкий поэтический ответ Евтушенко:

Какой ты настоящий русский,

Когда забыл про свой народ,

Душа, что брючки, стала узкой,

Пустой, как лестничный пролет

Забыл, как свастикою ржавой,

Планету чуть не оплели,

Как за державою держава

Стирались с карты и с земли.

Гудели Освенцимы стоном

И обелисками дымы

Тянулись черным небосклоном

Всe выше, выше в бездну тьмы.

Мир содрогнулся Бабьим Яром,

Но это был лишь первый яр,

Он разгорелся бы пожаром,

Земной охватывая шар.

И вот тогда – их поименно

На камне помянуть бы вряд, -

О, сколько пало миллионов

Российских стриженых ребят!

Их имена не сдуют ветры,

Не осквернит плевком пигмей,

Нет, мы не требовали метрик,

Глазастых заслонив детей.

Иль не Россия заслонила

Собою амбразуру ту ..???

Но хватит ворошить могилы,

Им больно, им невмоготу.

Пока топтать погосты будет

Хотя б один космополит, -

Я говорю:

"Я – русский, люди!"

И пепел в сердце мне стучит.

После этого последовали несчитанные уже поэтические ответы Маркову – в том числе и от Маршака. Уже очень пожилой корифей детской литературы блеснул знанием дореволюционных антисемитов:

Был в царское время известный герой

По имени Марков, по кличке "Второй".

Он в Думе скандалил, в газетах писал,

Всю жизнь от евреев Россию спасал.

Народ стал хозяином русской земли.

От Марковых прежних Россию спасли.

Но вот выступает сегодня в газете

Еще один Марков – теперь уже третий.

Не мог он сдержаться: поэт-нееврей

Погибших евреев жалеет, пигмей!

И Марков поэта долбает "ответом" —

Обернутым в стих хулиганским кастетом.

В нем ярость клокочет, душа говорит!

Он так распалился, аж шапка горит.

Нет, это не вдруг: знать, жива подворотня —

Слинявшая в серую черная сотня.

Хотела бы вновь недобитая гнусь

Спасти от евреев Пречистую Русь.

И Маркову-третьему Марков-Второй

Кричит из могилы: "Спасибо, герой!"

А чуть раньше, в 50-х годах Маршак принял участие еще в одном масштабном поэтическом проекте, но не неформальном сраче, а вполне официальном. В 1956 году было принято решение о переводе на русский язык 18 стихотворений Мао Цзедуна (который, по отзывам китайцев, действительно был очень талантливым поэтом).