Полная версия

От мальчика Пети до мальчика Феди

Вадим Нестеров

От мальчика Пети до мальчика Феди

Драматургия, любимая мать гонорара

Мы закончили с тридцатыми годами и переходим к советским сказкам сороковых. Да, в основном это будут сказки военных лет, но та, с которой я хочу начать этот цикл, появилась на свет еще до войны, в 1940 году.

Это пьеса Евгения Шварца "Сказка о потерянном времени".

Надо сказать, что у культовых сказок сороковых есть одна отличительная особенность – почти все они появились на свет в виде пьес.

Сейчас сказки-пьесы почти не пишут (и уж точно они не становятся бестселлерами), а тогда писали очень активно.

Почему?

Во-первых, потому, что тогда театр был примерно тем же, чем сегодня для литературы являются компьютерные игры. Альтернативным, хотя и родственным, и при этом очень популярным способом развлечения, имеющим огромную аудиторию. Театры тогда были практически в каждом городе, они были несоизмеримо популярнее, дети ходили на спектакли как сегодня в кино, и всем этим "храмам Мельпомены" надо было что-то ставить. Поэтому пьесы-сказки были востребованы на ура.

По сути, это была отдельная ниша для авторов (как сегодня – писать диалоги в компьютерных играх) и выход на другую, очень многочисленную аудиторию. Которую без внимания, разумеется, никто не оставлял. Практически все довоенные сказки очень быстро обзавелись и драматическим вариантом, то есть были переписаны в виде пьес.

Пьесу «Три толстяка» Юрий Олеша написал в 1929-м, на следующий год после публикации сказки, Алексей Толстой, как я уже говорил, практически сразу адаптировал "Буратино" для сцены, были также созданы пьесы по "Айболиту", "Хоттабычу" и т.п.

Во-вторых, в случае успеха сочинение пьес становилось очень денежным занятием. В Советском Союзе драматурги обладали недоступной более никому привилегией: они получали отчисления живыми деньгами от каждого сыгранного спектакля.

Как так получилось, и за что им была дарована эта высочайшая милость – концов уже не найти, но расклад был незыблем и цифры не менялись десятилетиями: автору пьесы надо отстегнуть от валового сбора по 1,5% за каждый акт. Поэтому пятиактная, к примеру, пьеса давала 7,5% от сбора. Отдай и не греши.

Это очень много, и авторы популярных пьес были легальными миллионерами. В знаменитом докладе сусловской комиссии Сталину приводились умопомрачительные по тем временам цифры: «Так, драматург Барянов за публичное исполнение написанной им пьесы «На той стороне» получил только в 1949 году около миллиона (920,7 тыс.) рублей процентных отчислений. Драматург Софронов в том же году получил 642,5 тыс. рублей, братья Тур – 759 тыс. рублей».

Авторы пьес стали притчей во языцех, и даже советский миллионер Михаил Шолохов, отправляя как-то в «Правду» телеграмму с просьбой оплатить заказанную газетой статью, писал: «Гонорар не получен. Скромно напоминаю, что я не драматург. Привет. Шолохов».

Дело доходило до курьезов. Однажды в Белоруссии руководитель детского кукольного театра при клубе одного из минских заводов написал для своего театра пьеску. Творение неожиданно получилось удачным, пьеска стала популярной и впоследствии была поставлена в 104 (!) профессиональных кукольных театрах СССР. После этого нищий «кружковод» с заплатой в 80 рублей в одночасье стал одним из богатейших людей республики.

В общем, драматургами хотели быть многие, и не только потому, что они завидовали славе одного лысоватого сочинителя пьес из Британии.

Одним из таких "стремящихся" и был Евгений Львович Шварц. Сразу скажу – в этой книге я не буду говорить о его сказках для взрослых – тех, что и составили ему славу: "Обыкновенное чудо", "Дракон" или "Тень" – мы здесь все-таки про детские сказки.

Также я не буду подробно рассказывать биографию Шварца, поскольку этой темы я касался в другом своем очерке "Откуда взялся Волшебник из "Обыкновенного чуда".

В этой же главе я просто напомню – Евгений Шварц очень долго не мог найти свое место в литературе и занимался тем, что сегодня именуют "литературной поденщиной": работал на заказ, писал тексты для комиксов и придумывал темы для рисунков в "Мурзилке", выпускал какие-то странные книжки.

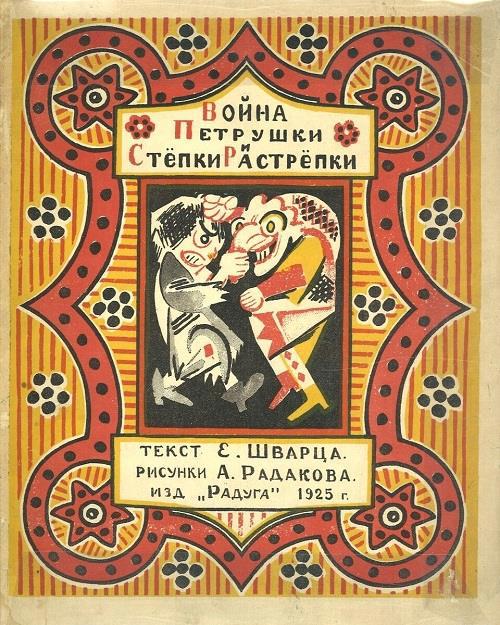

К примеру, его "Война Петрушки и Степки Растрепки" 1925 года – это в чистом виде аналог творчества литературных негров 90-х, писавших тогда всякую раскупаемую белиберду.

"Война Петрушки и Степки Растрепки" – это что-то вроде "Незнайка против Буратино". Будущий автор "Обыкновенного чуда" просто свел в книге двух популярнейших до революции детских персонажей: носатого Петрушку и волосатого Степку Растрепку (в немецком оригинале Struwwelpeter, буквально – "Неряха Петер").

Но с какого-то момента Евгений Шварц сосредоточился на драматургии и стал писать преимущественно пьесы.

Потому что нашел свою нишу – как выяснилось, драматург Шварц великолепно работает по чужим сюжетам, и никто лучше него не может переложить известную сказку для сцены.

Помните советский фильм "Снежная королева"?

Так вот, он не по сказке Андерсена, он по пьесе Шварца. Все эти Сказочники, Советники и прочие "детей надо баловать – тогда из них вырастают настоящие разбойники" были придуманы Шварцем в процессе перегонки сказки в пьесу.

И "Снежной королевой" он вовсе не ограничился, Шварц еще до войны переложил в виде пьес «Принцессу и свинопаса» и "Красную Шапочку", «Голого короля» и "Тень".

Но если адаптации у него получались прекрасно, то там, где он пытался писать свое, часто возникало что-то странное. Как, например, в пьесе "Новые приключения Кота в сапогах" 1937 года. Там Кот, расстроенный тем, что растолстел от бездельной жизни, попрощался с маркизом Карабасом и отправился искать приключений сами знаете на что. Устроившись крысоловом на корабль, он узнал, что сын капитана Сережа ведет себя странно. Оказалось – мальчик под заклятием злой жабы! Которая к тому же постоянно программирует ребенка:

"Направо – болота, налево – лужи, а ты, Сережа, веди себя похуже. Заговорит с тобою Кот, а ты ему, Сережа, дай камнем в живот".

"Новые приключения Кота в сапогах" стали первой сказкой для детей, написанной Шварцем на собственный сюжет – и, на мой взгляд, иллюстрацией к знаменитой пословице про блин.

Но на ней он, слава богу, не остановился, и написал еще три авторские детские сказки. Ко всем четырем, кроме изначальной версии в виде пьесы, он сделал еще и прозаическое переложение.

Вторую авторскую детскую сказку Евгений Шварц сочинит только в 1940-м, и именно она станет самой популярной.

Да, это "Сказка о потерянном времени".

"А мы все время убиваем время", или тайм-менеджмент 40-х

Еще одной отличительной чертой сказок сороковых была их суровость.

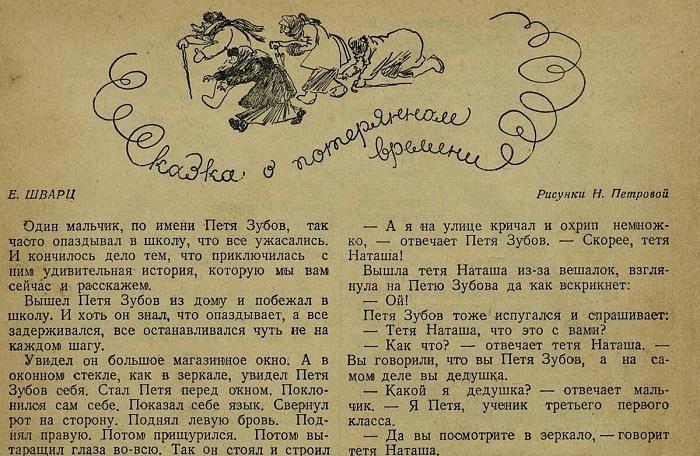

"Сказка о потерянном времени" Евгения Шварца, увидевшая свет в 1940 году в № 7-8 журнала "Костер", реально пугала.

Фабулу, я думаю, все знают. Ученик третьего класса Петя Зубов, как обычно, по дороге в школу, занимался всякой фигней:

Увидел он большое магазинное окно. А в оконном стекле, как в зеркале, увидел Петя Зубов себя. Стал Петя перед окном. Поклонился сам себе. Показал себе язык. Свернул рот на сторону. Поднял левую бровь. Поднял правую. Потом прищурился. Потом вытаращил глаза вовсю. Так он стоял и строил рожи, пока не вышел из магазина заведующий и не сказал:

– Мальчик, уходи отсюда прочь. Наша кассирша думает, что это ты ее дразнишь.

Когда же он, наконец, доплелся до школы, в гардеробе выяснилось, что юный пионер почему-то стал глубоким стариком.

Его даже мама родная не узнала и выгнала. Позднее, после всяких приключений, выяснилось, что виноваты во всем злые волшебники, которые воруют у бездельничающих детей время, после чего молодеют, а дети становятся стариками.

И вот здесь у любого ребенка холодело под ложечкой. Потому что с одной стороны – кто из нас без греха, а с другой – это же вообще самое жуткое, что только может случится с пионером. С одной стороны, снаружи ты взрослый, и потому автоматически лишаешься гарантированной поддержки и защиты взрослого мира. А с другой стороны – внутри ты ребенок и делать тебе в этом взрослом мире совершенно нечего, кроме как лечь и помереть на морозе.

Традиционные шуточки Шварца – "Мне же даже пенсию не дадут, я же работал всего три года. Да и как работал? С двойки на тройку!" – воспринимались при этом как изощренное издевательство.

В общем, как вы догадались, в те суровые времена с детьми особо не сюсюкали, макая их в real life, как щенят – в воду.

Кстати, в первом, журнальном варианте сказки была другая концовка. Там не было никаких настенных часов, а, чтобы спастись, Пете Зубову требовалось до вечера найти еще трех постаревших пионеров, привести их в избушку, и когда вернутся помолодевшие волшебники – трижды произнести заклинание:

«Уна, дуна, рес,

Квинтер, баба, жес.

Вам придется туго —

Мы нашли друг друга!»

После первого заклинания волшебники вновь обернулись стариками, после второго – стали ростом примерно с курицу,

после третьего – "волшебники вдруг стали маленькими, как мыши. Но от этого они не стали добрее. Они бросились на ребят как бешеные".

Кровожадные мини-колдуны гнались за пионерами долго, и только у самого города их сожрали три кстати объявившиеся тощие кошки.

Дети остановились передохнуть. И Петя сказал радостно:

– Нет больше злых волшебников.

Вот такие сказки делали тогда в притихшем северном городе.

Потом, как мы знаем, жить стало легче и веселей, поэтому в книжном издании концовка смягчилась.

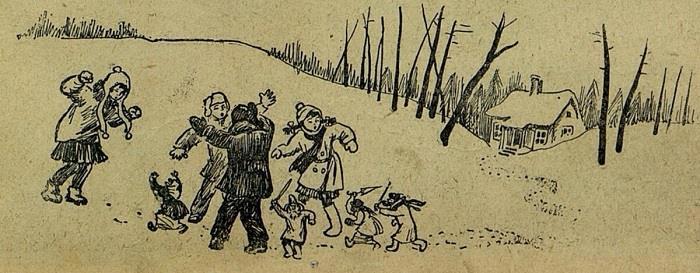

Вместо кошек-людоедов появились настенные часы, при вращении стрелок которых волшебники старели, а дети молодели. Ну и финалом – знаменитый эпизод, который рисовали, наверное, все иллюстраторы сказки

При этом стоит понимать, что "Сказка о потерянном времени" не только, как сейчас говорят, криповатая, но и с литературной точки зрения весьма и весьма не ахти. По сути, прозаический вариант представляет собой даже не пересказ, а какой-то конспект пьесы – краткий, сухой и сжатый.

Именно поэтому, когда в 1964 году сказку экранизировал великий киносказочник Александр Птушко, мы получили редкий итог – фильм оказался лучше книги. И именно после этой экранизации "Сказка о потерянном времени" вошла в золотой фонд отечественных сказок.

Сценарий Владимира Лифшица оказался более развернутым и сбалансированным, чем сказка Шварца. Конспективную фабулу разбавили множеством эпизодов (вроде конфуза Пети при работе на башенном кране) и добавили новых действующих лиц – вроде верного петиного пса Барбоса, который позже будет блистать в фильме "Морозко".

Блестящий актерский ансамбль – Олег Анофриев, Рина Зеленая, Савелий Крамаров, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин и другие – изрядно влил жизни в схематичные образы Шварца, которые в прозаической сказке, если честно, выступали не более чем функциями.

И, самое главное – светлая атмосфера 60-х в какой-то степени сгладила мрачность сказки. В итоге фильм Птушко, несмотря на более чем солидный возраст, и сегодня в строю, его с удовольствием смотрят и сегодняшние дети.

Правда, в самые напряженные моменты они все равно пригружаются и мрачнеют. Но тут уж ничего не поделаешь: дети – это Шварц, Шварц – это дети. Шварц со всеми разговаривает только по-взрослому.

Тем и ценен.

Что же касается мультфильма "Сказка о потерянном времени" 1978 года, то у него есть только одно, но несомненное достоинство.

Это – сочиненные для мультфильма песни Сергея Никитина на стихи Юнны Мориц: "А мы все время убиваем время", "Старики не ходят в школу, хорошо быть стариком!" и т.п. Как писал один из моих читателей: "Советские детские песни – это феномен какой-то. Фильм по сути – плюнуть и забыть, но саундтрек в нем – космос, Голливуд рыдает! Реально на века песни делали".

Ну и последнее, чтобы закончить с детскими сказками Шварца.

Ободренный успехом "Сказки о потерянном времени", он быстро написал еще одну детскую сказку и выпустил ее в том же ленинградском "Костре" совсем уже перед войной, в марте 1941 года.

Сказка называлась "Два брата", она была еще более пугающей и мрачной и оттуда уже совсем явственно тянуло запахом Той Стороны.

По крайней мере, Прадедушка Мороз, в рабство к которому попадает главный герой, является наитипичнейшим представителем нелюди: "Не доброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце".

Нелюдь, как всем известно, не злая и не добрая – она просто донельзя опасная. Потому что любой человек ей изначально чужой и в ее восприятии от камня под ногами не сильно отличается:

"Дедушка Мороз – мой сын. Я проклял его. Этот здоровяк слишком добродушен. Я – Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг".

Хорошо, хоть художники тогда были добрыми, никакой жести не рисовали (а они такое любят!), и иллюстрациями скорее смягчали, чем подчеркивали крипоту текста. Вот как, например, великий Кочергин изобразил один из самых страшных эпизодов сказки.

В общем, одну из древнейших (и главнейших!) функций сказочника – пугать слушателей до усрачки – Шварц выполнял великолепно. И никакие привычные шуточки вроде: "Отец сказал, что елки к Новому году он им не устроит. За елочными украшениями надо ехать в город. Маму послать – ее по дороге волки съедят. Самому ехать – он не умеет по магазинам ходить" – ситуацию не спасали.

Подобрел сказочник только к концу войны. Наверное, весной 45-года пугать детей даже у этого мизантропа рука не поднялась.

Поэтому последняя детская сказка Шварца – "Рассеянный волшебник" – увидевшая свет в марте 45-го, это такая легкая шутка, а шутить он всегда умел.

"Наверно, в следующей жизни, когда я стану кошкой, на-на, на-на…". В общем, там лошадь сначала превратили в кошку, а потом обернули обратно лошадью. Если не вспоминать "… да стану я кошкой, грустной, печальной и черной такой, покамест я снова не стану собой" – так и вообще все хорошо.

Но с "Рассеянным волшебником" я забежал вперед. До 1945-го нам еще добраться надо, поэтому сейчас мы возвращаемся к сказкам военных лет.

Интермедия про мишкину кашу и танковые трансмиссии

Прежде, чем продолжить рассказ про сказки сороковых годов, немного отвлекусь и скажу пару слов о сказках военных лет. У нас почему-то считается, что в войну все было только для фронта и для победы – но это не так. Люди не могут жить только войной, особенно – маленькие люди.

Поэтому в военные годы советские сказочники продолжали писать сказки, советские издатели их печатали и даже не все эти сказки были про войну и необходимость бить фашистов.

Скажу больше – чаще всего эти сказки были не про войну. И не только сказки.

Помните писателя Николая Носова? О его великих сказках мы поговорим чуть позже, а сейчас я хочу вспомнить его знаменитые рассказы из условного цикла «однажды мы с Мишкой». Да, те самые – как они кашу варили, пеньки ночью выворачивали, щенка в чемодане возили и т.п. А вот теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос – когда происходит действие этих рассказов? В какие годы это все происходит?

Обычно разброс мнений довольно велик – от тридцатых по «оттепельных» шестидесятых. Вариантов ответов масса, любых – кроме правильных.

А правда заключается в том, что рассказы Носов начал писать незадолго до войны (первая публикация – 1938 год), но самые знаменитые, самые светлые и запоминающиеся писались в самые страшные годы. С сорок первого по сорок пятый – «Мишкина каша», «Дружок», «Огородники»… Последний рассказ этого цикла, «Тут-тук-тук», был написан в конце 1944 года, и в 1945 у начинающего писателя вышла первая книжка – сборник рассказов «Тут-тук-тук» с рисунками молодого художника Генриха Валька.

Самое главное – когда знаешь отгадку, сразу просыпается досада – ну как же, все же понятно! У всех малолетних героев только мамы, куда папы делись – непонятно. Да и вообще мужских персонажей на весь цикл совсем немного, я вспомнил только довольно таки пожилого, судя по всему, "дядю Федю" в электричке, который все возмущался декламацией стихов, да вожатого Витю, старшеклассника. До предела аскетичный быт, варенье с хлебом в качестве лакомства…

Но все-таки войны там нет. Ни словом, ни намеком, ни духом. Думаю, не надо объяснять – почему. Потому что это – для детей. Для детей, которым и без того жизнь отмерила столько, что не дай бог нам это узнать.

И все-таки – как? Как он смог это сделать? Ответ может быть только один – вот этим и отличается настоящий детский писатель от поддельного.

Это чудо впечатляет еще сильнее, если вспомнить, что свои рассказы Николай Носов писал в редкие минуты свободного времени, которого у него было совсем немного. Потому что в войну будущий писатель Носов работал на студии «Воентехфильм», где снимал учебные фильмы для танкистов.

А чему вы удивляетесь?

Николай Носов по первой профессии был режиссером-документалистом.

Юный киевлянин Николай Носов серьезно увлекался фотографией, а потом и кинематографом, поэтому в 19 лет поступил в Киевский художественный институт, из которого позже перевелся в Московский институт кинематографии, который и закончил в 1932 году сразу по двум факультетам – режиссерскому и операторскому.

Нет, он не стал великим кинорежиссером, он вообще художественных фильмов не снимал.

Всю всю жизнь писатель увлекался техникой, что, собственно, очень заметно по его книгам. Помните, как самозабвенно он описывает устройство любого механизма – будь то самодельный инкубатор для вывода цыплят, или автомобиль на газированной воде с сиропом?

Поэтому режиссер Носов снимал научно-популярные и учебные фильмы, и делал это двадцать лет, с 1932 до 1952 год. В 1952 году, будучи уже известным писателем, он получил Сталинскую премию за повесть "Витя Малеев в школе и дома" и только после этого окончательно решился уйти на "литературные хлеба"

Эта любовь к технике не раз выручала его во время войны. Уже после смерти писателя его вдова Татьяна Федоровна Носова-Середина в книге "Жизнь и творчество Николая Носова" рассказала забавный эпизод.

Будущий писатель делал фильм об устройстве и работе английского танка «Черчилль», поставляемого в СССР из Англии. Возникла большая проблема – присланный на киностудию образец никак не желал разворачиваться на месте, а делал это исключительно по большой дуге. Съемки срывались, техники ничего сделать не могли, и тогда Носов попросился в танк – понаблюдать за действиями водителя. Военные, конечно, посмотрели на штатского режиссера как на идиота, но пустили – на съемочной площадке тот вроде как главный.

А дальше… Дальше было вот что:

"До этого Николай Николаевич работал над учебным фильмом о тракторах и вообще хорошо разбирался в машинах, но танкист, конечно, этого не знал. Ругая почем зря иноземную технику, он включал двигатель и опять выделывал танком нелепые кривые, а что касается Николая Николаевича, то он сосредоточенно следил за рычагами, снова и снова просил танкиста проделывать танком поворот то в одну сторону, то в другую, пока, наконец, не обнаружил ошибку. Когда танк в первый раз очень грациозно сделал оборот вокруг своей оси, работники студии, наблюдавшие за его работой, зааплодировали. Водитель был очень обрадован, но и смущен, он извинился перед Носовым и никак не хотел поверить, что тот знает технику просто как любитель".

Вскоре вышел учебный фильм Николая Носова «Планетарные трансмиссии в танках», где "Черчилль" выписывал пируэты под "Лунную сонату" Бетховена.

А потом…

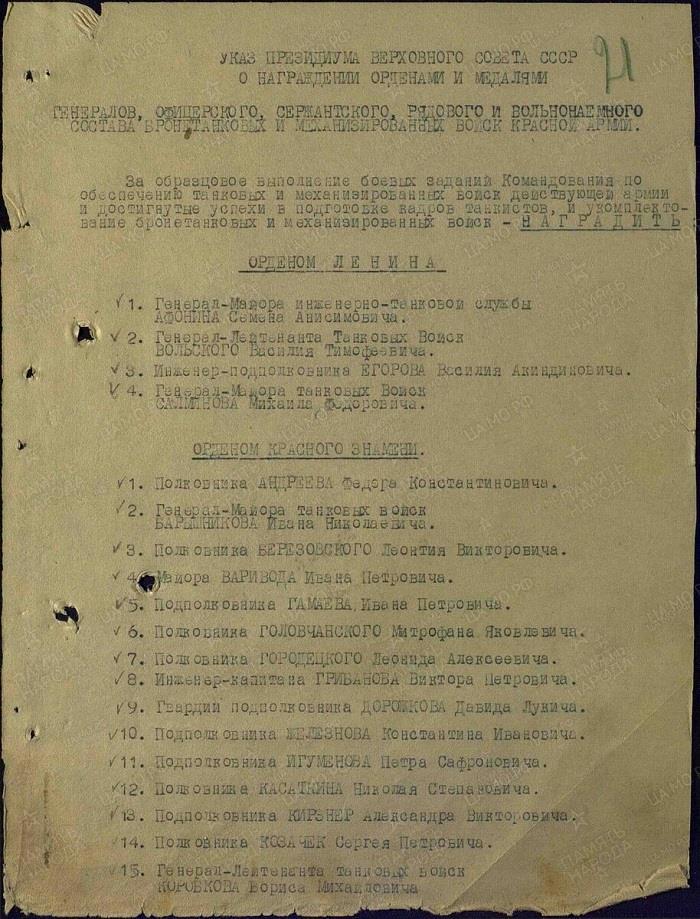

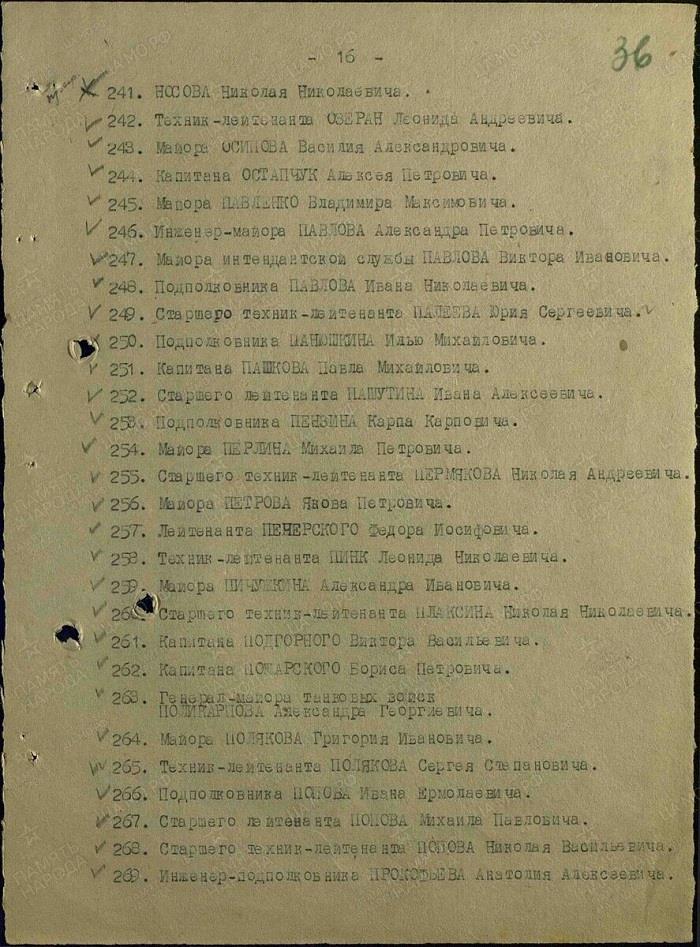

Потом на свет появился любопытный документ – Указ Президиума Верховного совета СССР о награждении орденами и медалями. Там, под шапкой "За образцовое выполнение боевых заданий Командования по обеспечению танковых и механизированных войск действующей армии…" значились фамилии генерал-лейтенантов, капитанов и прочих "старшин да майоров".

И только одна фамилия – без воинского звания. Просто Носов Николай Николаевич.

Просто Носов Николай Николаевич награждался орденом Красной Звезды.

За что? Об этом было написано в представлении:

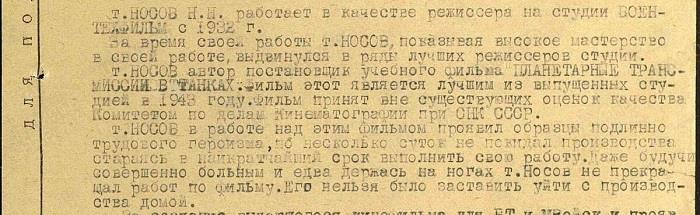

"т. Носов Н. Н. работает в качестве режиссера на студии "Воентехфильм" с 1932 года.

За время своей работы т. Носов, показывая высокое мастерство в своей работе, выдвинулся в ряды лучших режиссеров студии.

т. Носов автор-постановщик учебного фильма "Планетарные трансмиссии в танках". Фильм этот является лучшим из выпущенных студией в 1943 году. Фильм принят вне существующих оценок качества Комитетом по делам кинематографии при СНК СССР.

т. Носов в работе над этим фильмом проявил образцы подлинного трудового героизма, по несколько суток не покидал производство, стараясь в наикратчайший срок выполнить свою работу. Даже будучи совершенно больным и едва держась на ногах, т. Носов не прекращал работ по фильму. Его нельзя было заставить уйти с производства домой".

По рассказам, этой своей наградой писатель гордился больше всего.

Больше, чем орденом трудового Красного Знамени, полученным за литературную деятельность, больше, чем Сталинской или Государственной премиями.

О женской дружбе и горе-злосчастье

Сегодня у нас рассказ о сказке "Город мастеров", но, как это часто бывает, зайду я издалека.

Когда в 1933 году было создано знаменитое издательство "Детская литература" – вернее, тогда еще "Детгиз" – первым главным редактором издательства стал Самуил Яковлевич Маршак.

Он привлек множество выдающихся людей, но основную издательскую работу в ленинградском отделении тащили четыре девушки.

Четыре интеллигентные барышни, познакомившиеся и подружившиеся еще в студенческие годы, во время учебы на литературном факультете Ленинградского института истории искусств. Впрочем, этот вуз все обычно звали просто "Зубовским институтом".

Это было весьма занятное учебное заведение, созданное на собственные средства графом Валентином Платоновичем Зубовым – из тех самых Зубовых.

После революции, из-за хороших отношений Зубова и Луначарского, институт не только не был закрыт, но наоборот – изрядно расцвел и расширился. Ему даже было передано знаменитое издательство Academia, а на профессорские должности остававшийся директором граф сумел набрать самый цвет питерской науки.

Вот у этих-то корифеев и выучились к 1930 году четыре девушки из приличных семей. Это Лидия Чуковская, дочь Корнея Чуковского,

всегда худощавая Александра Любарская,

серьезная Зоя Задунайская

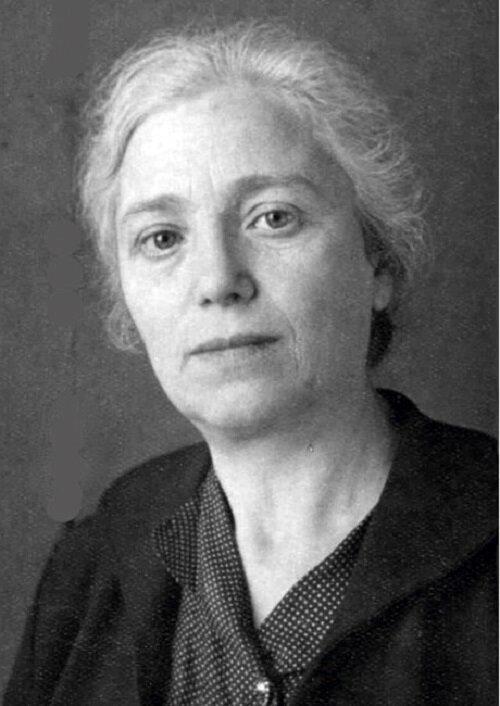

и пышная блондинка Тамара Габбе.

Но если Чуковская осталась в истории прежде всего как известная советская диссидентка, то оставшиеся трое вписали себя не в политику, а в литературу.

Эти дипломированные литературоведы-редакторши имели не самый легкий характер, они постоянно ругались с будущими великими писателями (Шварц, к примеру, как-то не выдержал и написал длинную телегу в стиле "Почему Габбе не права") – но при этом они очень много сделали для советской сказки.

Я уже рассказывал, как Любарская с Задунайской сделали русскую версию сказки Сельмы Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями», Любарская также подготовила пересказ «Калевалы», выпустила сборники «Волшебный колодец», «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве», «По дорогам сказки». Задунайская, кроме Нильса, самостоятельно и в сотрудничестве с Габбе переработала и пересказала «Сказки народов Прибалтики», китайские, итальянские, молдавские и сказки многих других народов.