Полная версия

Кодекс офисной детоксикации. Чтобы работа не отравляла вам жизнь

А управление персоналом порой действительно превращается с таким менеджером в борьбу с персоналом. Если быть точнее – то в борьбу персонала с таким менеджером.

Глава 2. ЗМЕЯ ЯДОВИТАЯ, ОБЫКНОВЕННАЯ: НАХОДИМ И ОБЕЗВРЕЖИВАЕМ

Вредный клещ несёт в себе настоящую угрозу, опасность. Вредный человек портит настроение, обижает близких и дальних и даже может сломать чужую жизнь. Но у нас, в отличие от иксодового клеща, есть разум. Странно, когда человек, находящийся на высшей ступеньке интеллектуального развития, по своим поступкам уподобляется неразумному насекомому…

Айдар Замальдинов, блогер, писатель, поэтТеперь давайте рассмотрим ситуации, когда в целом законы и границы в офисе уважают и соблюдают – тем не менее, обстановка в офисе становится отравляющей в силу того, что в среде сотрудников есть некто, вызывающий недовольство окружающих своим поведением. Это поведение в свою очередь связано с особенностями характера конкретного одного человека. Причем вести себя токсично и портить климат в офисе может как рядовой сотрудник, так и менеджер среднего или даже высшего звена – то есть начальник, руководитель, босс, шеф.

Так, все мы имеем определенный характер. Характером в психологической науке называется сочетание устойчивых психических особенностей человека, определяющих его поведение. В чертах нашего характера есть сильные и слабые стороны. Хорошо, если человек знает эти стороны и умеет пользоваться сильными и управлять слабыми сторонами – а если нет? Тем более что психологическому просвещению населения на постсоветском пространстве до сих пор не уделяется значительного внимания.

Все мы имеем определенный темперамент. Темпераментом принято называть тоже устойчивые психические особенности человека, которые, однако, определяют поведение не с точки зрения мыслей и действий, а прежде всего с точки зрения эмоций. Также темперамент отличается от характера тем, что характер устанавливается в ходе жизнедеятельности и даже при определенных условиях может в течение жизни поменяться – а темперамент дается человеку от рождения и в течение жизни остается неизменным.

В целом поведение человека базируется на эмоциях и чувствах, которые в свою очередь обусловлены определенными мыслями и убеждениями. Мысль порождает чувство, а чувство в свою очередь подталкивает человека к определенным действиям. К сожалению, человеком могут руководить не логически обоснованные, а искаженные мысли – это называется когнитивными искажениями, они же ошибки мышления. Когнитивные искажения могут привести к необоснованному поведению в отношении других людей, что вызовет у последних как минимум недоумение и растерянность, а то и раздражение – и даже страх. В свою очередь, даже если человек грамотно и логически обоснованно формулирует свои мысли, он может не уметь управлять чувствами и эмоциями – что также вызывает поведенческие ошибки, в том числе неприятные окружающим. Вот мы и получаем работника, которого окружающие называют токсичным.

Важно также отметить, что человек, который может отравлять людям жизнь в силу того, что не знает особенностей своего характера или темперамента, или в силу того, что допускает когнитивные искажения, или в силу того, что не умеет управлять своими эмоциями – это одно. А человек, знающий особенности своего характера, но отравляющий жизнь коллектива на работе намеренно в силу того, что таким образом он манипулирует окружающими, стремясь добиться своего – это совсем другое. Как скажут юристы, человек может делать офис токсичным умышленно или по неосторожности – то есть осознанно или неосознанно. За годы собственной трудовой карьеры мне довелось работать в самых различных компаниях – государственных и частных, коммерческих и некоммерческих. Вне зависимости от особенностей деятельности компании сформировался некий общий список типажей работников с коммуникативными проблемами. Разделим их на две большие группы: кто несет вред коллегам умышленно (и скорее всего является манипулятором), а кто делает это неосознанно. С теми, кто делает это неосознанно, можно договориться и добиться того, что человек осознает и исправит свои когнитивные искажения, а также научится управлять эмоциями. А вот от тех, кто отравляет коллективу жизнь умышленно, лучше сразу держаться как можно дальше, и вообще инструкция по поведению с ними будет несколько более сложной. Причем это может быть как рядовой сотрудник, так и начальник. Мы уделим внимание и тем, и другим.

На начальниках мы остановимся отдельно в следующей главе, а сейчас давайте поговорим о коллегах, с которыми вы работаете бок о бок ежедневно.

Ниже типажи токсичных работников расположены в алфавитном порядке. Однако на осознанную, манипулятивную токсичность я бы в первую очередь рекомендовала проверить истинного агрессора, блатного, великомученика, доброжелателя, макиавеллиста, мамочку, нарцисса, стервятника и стукача. Остальные типажи – агрессор мнимый (он же «злюка», гневливый человек), алкоголик, завистник, мизогин, пессимист, пионер, поклоняющийся пеплу, примадонна, саботажник и сплетник – действуют в большинстве случаев неосознанно. Такие типажи, как попрыгунчик и нытик, могут действовать как осознанно, так и неосознанно.

И еще одна ремарка. Здесь и далее мы говорим о людях психически здоровых, даже если они имеют черты, присущие определенному расстройству личности. К сожалению, на работе может оказаться человек с выраженными психическими отклонениями – но поскольку я не являюсь профильным специалистом, я недостаточно компетентна описывать такие ситуации. Книгу или статью об этом может написать только дипломированный и практикующий врач-психиатр.

Итак, приступим к разбору конкретных типажей токсичных коллег. Токсичные начальники будут рассмотрены ниже.

Справка: типы темперамента и характера

Считается, что учение о типах темперамента впервые создал знаменитый древнегреческий врач и философ Гиппократ, живший еще в V веке до нашей эры. Позже учение Гиппократа развивали древнеримский врач Гален (129—216 гг. н.э.) и прославленный русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине, создатель науки о высшей нервной деятельности, Иван Петрович Павлов (1849—1936). Поэтому классификацию темпераментов традиционно называют классификацией Гиппократа-Павлова.

Согласно этой классификации, выделяют четыре типа темперамента: флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик.

И. П. Павловым были выделены четкие критерии причисления человека к определенному типу темперамента в зависимости от типа высшей нервной деятельности. Тип высшей нервной деятельности, по Павлову, может быть сильным или слабым, уравновешенным или неуравновешенным, быстрым или медленным. Сила нервной системы выражается в ее работоспособности и возможности выдерживать большие нагрузки. Уравновешенность проявляется в степени взаимодействия процессов возбуждения и торможения. Быстрота (подвижность) отражает скорость смены одного процесса другим.

Итак:

флегматик обладает сильной, уравновешенной, медленной высшей нервной деятельностью;

сангвиник – сильной, уравновешенной, быстрой;

холерик – сильной, неуравновешенной, быстрой;

меланхолик – слабой, неуравновешенной, медленной.

Если приводить примеры литературных героев из известных произведений, то типажу флегматика соответствует майор Мак-Наббс из романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта»; сангвиник – это Ноздрёв из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя; холерик – Д'Артаньян из «Трёх мушкетёров» Дюма; меланхолик – Пьеро из «Приключений Буратино» А. Н. Толстого.

Классификации характера человека несколько сложнее, и, несмотря на то, что психологи в мире отдают предпочтение определенным классификациям, единой «общепринятой» классификации характеров не существует.

Первую классификацию характеров создал немецкий психолог (не имевший медицинского образования) Эрнст Кречмер (1888—1964). Он связал тип характера с типом телосложения и также на основании телосложения предполагал, каким психическим заболеваниям подвержен тот или иной человек. Всего Кречмер выделял три типа характера: астенический, атлетический и пикнический. По теории Кречмера, астеник выглядит как человек худой, высокого (или выше среднего) роста, с бледной кожей и длинными конечностями. Атлет – человек, как у С. В. Михалкова в знаменитом стихотворении, «среднего роста, плечистый и крепкий», с развитой мускулатурой. Пикник имеет рост ниже среднего, втянутую шею, склонен к лишнему весу, его мускулатура развита слабо. Если говорить о психических болезнях, то, по Кречмеру, астеник и атлет в большей степени склонны к шизофрении, а пикник – к маниакально-депрессивному психозу.

Однако эта теория по сей день так и не считается научно доказанной.

Следующую, гораздо более обширную и научно обоснованную, классификацию создал также немецкий психиатр Карл Леонгард (1904—1988). Эта классификация известна нам по книге К. Леонгарда «Акцентуированные личности». По Леонгарду, выделяется двенадцать типов характера:

– Гипертимический тип.

– Дистимический тип.

– Аффективно-лабильный тип.

– Экзальтированный тип.

– Тревожный тип.

– Эмотивный тип.

– Демонстративный тип.

– Педантичный тип.

– Застревающий тип

– Возбудимый тип.

– Экстровертированный тип.

– Интровертированный тип.

Недостатком классификации Леонгарда было признано смешение понятий характера и темперамента, вследствие чего русский советский психиатр Александр Евгеньевич Личко (1926—1994) разработал еще одну классификацию, основанную уже на наблюдениях исключительно за характером человека. По А. Е. Личко, выделяют следующие типы характеров человека:

– гипертимный – повышенные настроение и жизненный тонус, неудержимая активность, жажда общения;

– циклоидный – настроение изменяется циклически, подавленность может быстро смениться приподнятостью;

– лабильный – высокочувствительный, остро воспринимающий знаки внимания;

– астено-невротический – повышенная утомляемость и раздражительность;

– сенситивный – впечатлительность, застенчивость, нередко заниженная самооценка;

– психастенический – осторожность, склонность к самоанализу и рефлексиям;

– шизоидный – замкнутость, ориентация внутрь себя, отгороженность от других людей;

– эпилептоид – возбудимость, авторитарность, напряженность;

– истероид – жажда быть в центре внимания, нередко неразумный эгоцентризм;

– неустойчивый – лень, жажда праздной жизни, нежелание учиться и трудиться, тяга к постоянным развлечениям;

– конформный – стремление быть и думать как все, неприязнь к крутым переменам и смене окружения.

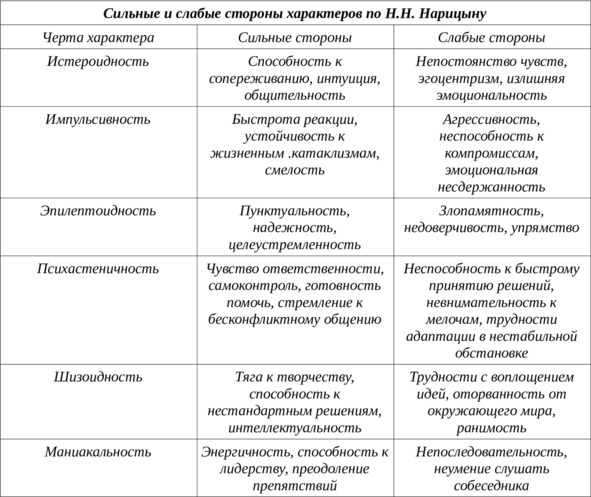

Однако и эта классификация вызывала у ученых вопросы и стремление к дальнейшим исследованиям, вследствие чего российские ученые психиатр Феликс Борисович Березин (1929—2015) и психолог Людмила Николаевна Собчик (р. 1930) на основе исследований университета Миннесоты (США) адаптировали к постсоветскому менталитету многофакторный личностный опросник, согласно которому выделяется шесть основных черт характера:

– истероидность (демонстративность);

– импульсивность (непосредственность);

– эпилептоидность (ригидность, приземленность);

– психастеничность (тревожность, осторожность);

– шизоидность (внестандартность);

– маниакальность (оптимистичность, деятельность).

Авторы указанной классификации особенно подчеркивают, что все эти черты характера находятся в рамках нормы. Нет «нормального» или «ненормального», «здорового» или «больного» характера. Психологические проблемы, которые возникают у разных людей, во многом связаны именно с незнанием сильных и слабых сторон характера, неумением ими грамотно пользоваться.

Мой наставник, московский психотерапевт, психоаналитик Николай Николаевич Нарицын, в свое время охарактеризовал сильные и слабые стороны каждой из перечисленных черт (акцентуаций) характера. Эти черты приведены в таблице ниже (текстовую версию приведенной таблицы можно найти на его профессиональном сайте).

Приступим теперь к рассмотрению основных типов токсичных обитателей современного офиса. Как мы и договорились, для вашего удобства будем двигаться по алфавиту.

Агрессор: истинный и мнимый

У бегемота нету талии,

У бегемота нету талии,

У бегемота нету талии,

Он не умеет танцевать.

А мы его по морде чайником,

И самоваром, и паяльником,

Потом ведром и снова чайником —

И научили танцевать!

А. Булгарина «Детская плясовая»

…Василий только что вернулся с совещания. Явно недовольным. Он бормотал себе под нос нечто несвязное, хотя в бормотании можно было явственно разобрать слова «дураки», «козлы», «уроды». Наконец Вася громко выругался непечатным словом, смачно сплюнул и изо всей силы ударил кулаком по столу. Хорошо, что не попал по клавиатуре компьютера.

Сидящая рядом делопроизводитель, пожилая женщина, вздрогнула. Позже за обедом она скажет приятельнице из бухгалтерии: «Боюсь я нашего Ваську – он у нас настоящий агрессор!».

Но стойте, стойте, коллеги. Давайте для начала, как говорил герой фильма «Карнавальная ночь» Серафим Иванович Огурцов, слегка уточним формулировки.

Что такое агрессия и кто такой агрессор? Давайте откроем психологический словарь.

Агрессия (от латинского aggressio – нападение) – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.)».

Большой психологический словарь

Итак, отличительным признаком агрессии является ее мотивированность, или, как сказали бы специалисты в сфере уголовного права – умышленность. Чтобы правомерно и обоснованно именоваться агрессией, мало того, что поведение является деструктивным – оно должно быть мотивированным и осознанным. Цель истинного агрессора – сделать другим больно. И нередко он предварительно тщательно обдумал, как именно будет причинять вред окружающим людям.

А теперь посмотрим на Василия, ситуация с которым описана в начале этой главы. Применимо ли сказанное об агрессорах к нему?

Да, Василий ругается. Но как он это делает! Он не высказывает уничижительных определений конкретно в глаза кому-то, а делает это за глаза. Ведь его слова явно относятся не к делопроизводителю, сидящему рядом! Кроме того, Вася не назвал ни одного конкретного имени, кого он обзывает: он ругается обезличенно. Если подытожить – от его слов здесь и сейчас никто не обиделся и не оскорбился. Испугался реакции – это другое дело, но опять же: осознанной цели пугать пожилого делопроизводителя у него не было.

Да, Василий стучит по столу, плюется в компьютер, чуть не попал кулаком по клавиатуре. Но от этого разве что шумно в комнате. От подобных его стуков и плевков в худшем случае синяк на ладони возникнет (заметим – у самого Васи, а не у кого-то еще!) или, не дай Бог, компьютер станет хуже работать (снова заметим – данный работодателем в пользование именно Васе, а не чей-то чужой!). И уж конечно повторимся: Вася не обдумывал заранее своих слов и действий. Он сейчас ведет себя эмоционально, импульсивно.

Уверена, что ситуация быстро и успешно разрешится и будет исчерпана. Обычного «Вась, от тебя слишком шумно!» порой хватит, чтобы наш герой стал вести себя тихо и, вероятно, даже извинился перед делопроизводителем.

Друзья мои, это была не агрессия. Вася испытал гнев – одну из совершенно нормальных, базовых человеческих эмоций. И Васю называть агрессором неправомерно – он скорее просто гневливый человек, которого в просторечии нередко называют букой или злюкой. Проблема Василия в том, что он не сумел экологично выразить свой гнев – но этому искусству можно достаточно быстро научиться.

Гнев – очень сильная эмоциональная реакция, которая возникает в ряде ситуаций, например, в случае физического насилия, причинения ущерба, лишения имущества, нападения или угроз.

Толковый психологический словарь

Если сказать проще, основное отличие гнева от агрессии в том, что гнев – это нормальная эмоция, а агрессия – это акт патологического и противоправного поведения.

Как возникает гнев? В нашем случае нечто (событие, действие, слово) так сильно повлияло на Василия, что им овладели негативно окрашенные мысли, в ответ на которые возникла эмоция гнева. Далее Вася не смог полностью совладать с эмоциями, и гнев выплеснулся наружу. Вероятно, Вася просто выразил гнев не вполне экологично, помешав коллегам тем шумом, который создала экспрессия гнева – но не более того. У Василия и в мыслях не было никому вредить, так что он тем более не агрессор.

Более того: перечитаем еще раз приведенное выше определение гнева. Смотрите, как интересно получается: гнев – ответ на возможность или факт насилия! Быть может, наш Василий не просто не агрессор. Он скорее всего жертва чьей-то направленной агрессии. Но почему жертву агрессии могли посчитать агрессором?

Все достаточно просто. Окружающие просто мыслили шаблонно, стереотипно. Одним из расхожих стереотипов является тот, что агрессия всегда «громкая» и сопровождается если не дракой, то непременно разговором на повышенных тонах. Но это именно стереотип, шаблон, при подробном анализе не выдерживающий логического объяснения и потому неверный. А что на самом деле?

А на самом деле большинство истинных агрессоров намеренно не повышают голоса и с улыбкой говорят оппоненту задевающие того гадости. Что могло быть в случае нашего героя, Василия? Могло быть то, что некий «оставшийся за кадром» истинный агрессор спровоцировал активные эмоции жертвы. В итоге эмоции жертвы видно, а целенаправленное, обдуманное, осознанное воздействие истинного агрессора хорошо спрятано (скажем, если агрессор разговаривал с Василием тет-а-тет) или вовсе замаскировано под «искреннее желание добра». Часто так бывает, что внешне истинный агрессор – это вполне милый и даже симпатичный человек, от которого, как говорится, в последнюю очередь ожидаешь токсичности. Но еще чаще агрессор представляется… сам жертвой (см. ниже справочный материал о драматическом треугольнике Карпмана).

Тот, кто на самом деле является истинным агрессором, может поначалу показаться незаслуженно обиженным и неоправданно недооцененным – настоящей Золушкой из сказки. Хотя… Элемент обиды в истинно агрессивном поведении, как правило, есть. Истинный агрессор часто обижен на то, что он не первый и не лучший. Истинный агрессор часто обижен на то, что всегда рядом найдется тот, кто хотя бы на половину шага впереди. Истинным агрессором, как вы, вероятно, уже предположили, часто управляют два основных качества любой токсичной личности: страх и черная зависть.

Что делать, если у вас в коллективе есть истинный агрессор? Смотреть в оба. Задумываться над каждой репликой вашего визави, если такая реплика вызвала у вас гнев, мысля по следующему плану:

– Зачем ваш оппонент сказал то, что сказал (сделал то, что сделал)?

– Зачем он сказал (сделал) это именно вам (при вас)?

– Какой реакции от вас он может ожидать?

Может, слова и действия агрессора просто не несут никакой конструктивной цели – он добивается именно вашего открытого проявления гнева, чтобы вам в итоге было больно? Так не доставляйте ему такого удовольствия.

Говоря научно, лучшее средство от агрессора – ассертивность.

Ассертивность – вежливое, но настойчивое отстаивание собственных границ в совокупности с умением управлять эмоциями.

А еще ассертивность – это навык, которому может научиться каждый. Как научиться ассертивности, учат многие психологи, в том числе в Интернете. Правда, здесь тоже надо отличать золото от мишуры и выбирать настоящих психологов-профессионалов, которые дают разумные и научно обоснованные рекомендации. В конце этой книги вы найдете список литературы, которую я рекомендую для начала самостоятельной работы над приобретением ассертивности. А вот что совсем никуда не годится – это отвечать агрессией на агрессию, действуя еще по одному расхожему стереотипу. Мол, ничто иное, кроме ответной силы, не будет доступно агрессору для понимания. Ибо, во-первых, против «профессионального агрессора» мало кто выстоит долго – вы же не полезли бы без подготовки драться на ринге с Мохаммедом Али, или бегать наперегонки с Усейном Болтом, или даже соревноваться в трехочковых бросках со звездами НБА! А во-вторых, насилие всегда порождает ответное насилие, и всегда по нарастающей. Не надо. Если подумать, то ваша ассертивность разозлит агрессивного визави куда больше.

Справка: драматический треугольник Карпмана

Возможно, вы слышали об американском психотерапевте Эрике Бёрне (1910—1970), авторе модели транзактного, или трансакционного, анализа (согласно которой, в каждом из нас есть три субличности – внутренние Родитель, Взрослый и Ребенок) и исследователе психологических игр. Одна из самых известных книг Бёрна так и называется – «Игры, в которые играют люди».

Стивен Карпман (р. 1942) – один из самых известных учеников Э. Бёрна – посвятил свои исследования развитию теории транзактного анализа, в результате чего создал собственное учение о так называемом драматическом треугольнике, который также часто называется по имени автора треугольником Карпмана. По своей сути драматический треугольник – это вид психологической игры, в которую играют люди.

Треугольник Карпмана изображается вершиной вниз. В его углах расположены стороны отношений, названные автором теории Преследователем (в других вариантах перевода – Агрессором), Спасителем (располагаются вверху) и Жертвой (располагается внизу). Еще одна характерная особенность треугольника Карпмана в том, что стороны в нем постоянно меняются местами.

Опасность вовлечения в треугольник Карпмана заключается в том, что войти (или точнее – втянуться) в него можно крайне легко, а вот выйти из него крайне сложно. Кроме того, если поначалу каждый из участников («углов») треугольника получал определенные выгоды, то со временем участие в треугольнике Карпмана становится деструктивным для всех сторон этого отношения.

Для примера возьмем отношения в социальной сфере: например, в медицине. Участковый терапевт (реже – педиатр) хочет проявить себя Спасителем, тем более что Жертв вокруг предостаточно – это пациенты. Преследователем пока выступает неодушевленная субстанция, а именно заболевание. И, увы, терапевт может не быть заинтересован в скорейшем исцелении пациента – ведь тогда он перестанет быть Жертвой! Но постепенно пациенту самому перестает нравиться быть Жертвой, он хочет, чтобы его скорее вылечили – и, поскольку терапевт занимается не здравоохранением, а скорее «болезнеохранением», пациент начинает возмущаться качеством работы терапевта и даже жаловаться на него во все инстанции. В кого превратилась наша Жертва? Правильно, в Преследователя, а Спаситель-терапевт сам «опустился» до положения Жертвы. Что он делает? Идет, к примеру, на профессиональный форум или просто в соцсети, чтобы там его выслушали и посочувствовали. Кого ищет терапевт? Нового Спасителя. Но, увы, и новому Спасителю долго в этой роли не удержаться. Если на форуме кто-то из коллег не согласится с нашим терапевтом – этот кто-то моментально станет новым Преследователем, а кто-то из пациентов (наиболее лояльный) будет назначен на роль Спасителя или новой Жертвы… И так без конца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.