Полная версия

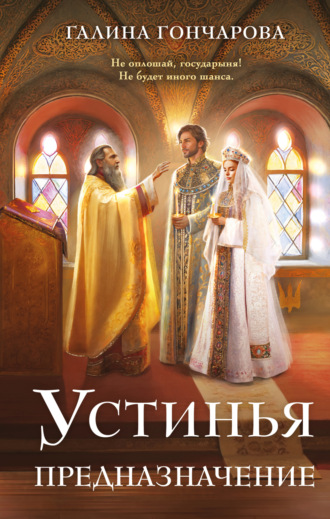

Устинья. Предназначение

Макарий посохом пристукнул об пол, но тут уж сказать было нечего.

Волхвы… это дело такое. Знал Макарий и об их существовании, и о другой вере, и считал злом. Но… не таким, чтобы уж очень черное да поганое было.

Вот ведьмы – те точно зло, они от Рогатого. А волхвы… сидят они по рощам своим, и пусть сидят, вреда нет от них, на площади не выходят, слово свое людям не проповедуют, паству не отбивают, к царю не лезут – так и чего еще? Может, и они для чего-то надобны, а воевать с ними сложно и долго. Проще подождать, покамест сами исчезнут.

Храмов-то в Россе сколько? То-то и оно, в каждом городе по три штуки, а то и более, вот на Ладоге пятнадцать стоит! И монастыри, что мужские, что женские, и монахи с монахинями, и священнослужители… легион! А волхвов?

Побегаешь, так еще и не найдешь! Авось и сами вымрут, как древние звери мумонты. Уже вымирают. Но подозрений не оставил Макарий.

– Бывает такое. А ты точно не волхва ли, государыня?

– Нет, владыка. И не учили меня, и не могу я… Волхва – это служение, а во мне мирского слишком много, не смогу я от него отрешиться.

И на Бориса такой взгляд бросила, что Макарий едва не фыркнул, сдержался кое-как. Мирского, ага, ясно нам, что за мирское тебя держит. Может, оно и к лучшему.

– А вот это, с глазами, государыня?

– Что с глазами? – Устинья так искренне была растеряна, что Макарий поверил – сама она не знает. И кивнул:

– У тебя, государыня, глаза позеленели. Теперь-то уж опять серые, а были чисто зелень весенняя.

– Не знаю… не бывало такого никогда.

И тут Макарий видел – не врет.

– А что ж тогда с тобой случилось, государыня?

Устя головой качнула:

– Сама не знаю… кровь моя, считай, и не дает ничего, но опасность чую я. Для себя, для близких…

Борис промолчал.

Он бы кое-что добавил, но к чему Макарию такое знать? Нет, не надобно.

– Опасность, государыня?

– Как тогда, с боярышнями и ядом. Словно набатом над ухом ударило, страшно стало, жутко – я и спохватилась вовремя, две жизни спасти успели. Кровь во мне крикнула, запела, вот и сорвалась я. И сейчас тоже… беда рядом!

Макарий вспомнил тот случай, кивнул задумчиво. Что ж, бывает такое. И в храмах бывает… там, правда, от Господа чутье дано, но это неважно сейчас.

– А что за опасность святые мощи несут, государыня?

Устинья только головой покачала:

– Не знаю я, Владыка. Только четко понимаю, что там, внутри, – смерть. Смерть лютая, страшная, смерть, которая всех затронет…

– И тебя?

– Что ж, не человек я, что ли?

– А что ты предлагаешь тогда, государыня?

Устя подумала пару минут, но… почуять опасность могла она, а вот придумать, как одолеть ее? Да кто ж знает?

– Есть у меня предложение получше, – Борис выход нашел быстро. – Устя, ты считаешь, что открывать его нельзя, смерть вырвется?

– Да, Боренька.

– Тогда… проверить надобно, вот и все. Тебя, владыка, уж прости, не пущу, иначе сделаем. Возьмем из разбойного приказа троих татей, мощи возьмем и закроем их отдельно.

Устинья головой замотала:

– Не во дворце! Умоляю!!!

– И не во дворце можно. К примеру, на заимку их вывезти да запереть. Есть же в лесу рядом охотничьи домики?

Устинья кивнула:

– Есть, как не быть. Меня в таком держали, когда похищали. Страшно было до крика.

Борис брови сдвинул, себе положил жену расспросить. Почему не знает он о таком? А пока…

– Как скажешь, Устёна, так и сделаем.

Устинья лицо руками растерла:

– Пожалуйста… давайте так и поступим! Когда это глупость да прихоть, как же я первая радоваться буду! А ежели правда чувствую я что-то неладное?

Черный огонь так же жег, и так же сильно болело сердце.

– Хорошо же. Макарий, сейчас поговорю я с Репьевым, хорошо, что не объявляли мы пока о приезде мощей. Что ждем, говорили, а вот что привезли их, молчали покамест, хотели спервоначалу бояр ведь допустить. Берем трех татей, берем десяток стрельцов, выедут они в лес, татей с мощами закроем, когда все с ними обойдется, жизнь им оставим…

– Дня на три. – Устя перед собой ладони сложила, смотрела просительно. – Когда через три дня за ними смерть не придет – ошиблась я, можно мощи на Ладогу везти. А ежели что-то не так пойдет, значит, не дура я взгальная, не зря шум подняла.

– Так тому и быть, – для внушительности пристукнул посохом об пол Макарий.

Не то чтобы верил он… и не то чтобы не верил. Волхвы же, сложно с ними: с одной стороны, не положено ему, с другой – глупо отказываться от того, что пользу принести может.

Устя руками по лицу провела:

– Владыка…

– Что, государыня?

– Поклянись мне сейчас, что ни Любаве, ни Раенским… никому о моей крови ни слова! Даже не так: о крови сказать можно, а о том, что чувствую я иногда, – не надо!

Макарий брови сдвинул:

– Что не так с государыней Любавой? Отчего такое недоверие к свекрови?

– Когда б к свекрови, я б еще подумала. – Устинья смотрела прямо, глаз не прятала. И снова в них зелень проблескивала, яркая, летняя, ровно листья березовые. – А только Любава моему мужу – мачеха, и свой сын есть у нее, за Федора она горой стоит. Не надо, владыка, не будем друг другу лгать. Мечта Любавы, чтобы сын ее Россой правил, для того она что хочешь сделает, и вы оба с государем о том ведаете.

Макарий не покраснел, а может, и было что, да под бородой незаметно. Зато брови сдвинул, посохом об пол пристукнул:

– Плохо ты, государыня, о свекрови своей думаешь. Ой, плохо, а она в монастырь собирается, молиться за вас будет.

– Владыка, ты ей родственник, хоть и дальний, потому и не буду я государыню Любаву обсуждать, ни слова не скажу. Просто прошу тебя не говорить ей ничего о случившемся. Неужто так тяжко это сделать?

Макарий плечами пожал.

– Не вижу я в том необходимости, но когда ты, государыня, настаиваешь, будь по-твоему. Слово даю, от меня никто о случившемся не узнает.

Устя дух перевела.

– А мне большего, владыка, и не надобно.

Борис к дверям подошел, слуг кликнул:

– Боярина Репьева мне позовите! Да быстро!

* * *– Машенька, милая, прошу тебя…

– Илюша, как же я от тебя уеду!

– А каково мне подумать, что я тебя потерять могу? Машенька, вы с Варюшей мне жизни дороже, потому вас тать и похитить пытался, помнишь? Когда нянюшка пострадала…

Помнила Маша, и свой ужас помнила. Потому и себя уговорить позволила, хоть и вырвала у Ильи обещание, что приедет он к ним до родов ее. Потому и к Заболоцким пошла вслед за мужем.

С боярином-то и вовсе разговор простой вышел, да и боярыня Евдокия не возражала.

Хоть и болело у нее сердце за дочек, а только шепнула ей пару слов Агафья Пантелеевна. И за Устей пообещала присмотреть, и Аксинье помочь, только забот не добавляйте, и так тяжко.

Зашумело, загудело подворье бояр Заболоцких, принялись они собираться в дорогу, а Илья к Апухтиным съездил, поклонился земно тестю с тещей:

– Николай Иванович, Татьяна Петровна, не велите гнать, велите миловать!

Конечно, спервоначалу испугались родственники, бросились выспрашивать, все ли с Марьюшкой в порядке. Тут-то Илья и признался… не во всем, ну так хоть в половине.

Сказал, что хотел бы Марьюшку из города отправить, нечего бабе беременной здесь летом делать. И родители его тоже в имение поедут. А вот когда теща будет ласкова, не скажет ли она, кто роды у Машеньки принимал? Конечно, и в поместье Заболоцких есть баба опытная, ну так больше не меньше, все пригодятся…

Знал Илья, ежели случится что с Машиными родными, ему потом тяжко будет жене в глаза смотреть. Знал, что Аксинья о том догадается.

Пусть лучше уедут Апухтины, ему спокойнее будет.

Чего сам Илья не едет? Его государь покамест попросил остаться. И не лжет он, не заговаривается, Устя-то действительно замуж вышла. Обещала она, что до лета уладится все, тогда и Илья к семье уехать сможет, пару лет им бы и правда в поместье пожить, чтобы Машенька окрепла…

Рассказать не может Илья, но может на иконе поклясться, что дело это государственное! Даже и поклялся, на образа перекрестился, как положено.

И не подвел расчет. Подумали бояре пару дней, поговорили…

И тоже в дорогу собираться начали, с Заболоцкими переговорили, вместе они все поедут, одним обозом. Так и охранять его легче будет.

Илья только порадовался.

Его б воля, он бы и обеих сестер отослал, и ведьм сам удавил… нельзя так-то. А жаль!

* * *Яшка Слепень от жизни хорошего не ждал.

Когда ты на дороге на большой промышляешь, оно вообще редко бывает, хорошее-то, разве что деньги, за хабар награбленный вырученные. И заканчивается быстро.

Выпил, погулял – считай, уже в карманах дыры, ветер свищет… и снова на большую дорогу.

Выйдешь, кистенем поигрывая, гаркнешь…

Да только вот немного с крестьян и взять-то можно, а купцы или бояре охрану имеют, тут уж не Яшке соваться.

В ватагу какую подаваться?

Ага, ждут тебя там, радуются. Беги, не оскользнись ненароком! Многое мог бы Яшка порассказать о разбойничьих ватагах, из двух едва ноги унес, крысятничал помаленьку, а в ватагах принято все в общий котел, а потом делить. Ну а Яшка всегда сначала о себе радел, потом уж об остальных думал. Вот и удрали они тогда втроем из ватаги: Яшка, Федька да Сенька.

Так, втроем, промышляли они, так их, втроем, и повязали.

Уж повесить собирались, да тут пожаловал в острог боярин Репьев. Яшка его знал, видывал издали, ох и сволочь же, иначе и не скажешь!

У такого милости допроситься, что у солнца – золота. Может, и золотое оно, как скоморох один баял, да что-то монет из солнышка никто не отлил…

Боярин Репьев тоже долго не раздумывал, пальцем потыкал:

– Этот, этот и вон тот. Слепень, жить хочешь?

– Кто ж не хочет, боярин?

– Тогда дело есть для тебя. Поедешь, куда скажут, поживешь дней пять-семь в лесу, на заимке, потом, когда все хорошо будет, отпущу на все четыре стороны. Согласен?

Дураком быть надобно, чтобы не согласиться. Яшка и головой закивал:

– Что скажешь, боярин, то и сделаю.

– Сделаешь, куда ты денешься. Помойте его, что ли, и дружков его водой окатите, и одежку им подберите хоть какую, а то не довезем. Воняют же…

Яшка и дух перевел.

Когда моют да переодевают, точно не убьют. Это-то и так могли сделать, палачу оно безразлично вовсе, чистая у него жертва али грязная и в какой одежке.

* * *Боярину Репьеву затея эта не понравилась сразу.

А с другой стороны, ему и иноземцы не нравились, и Истерман, вот кого бы подержать за нежное, поспрошать со всем прилежанием… Работа у Василия Никитича такая, подозревать и не пущать. Ра-бо-та! Опасается государь?

Так и чего удивительного, сорок случаев таких мог бы Василий Никитич припомнить. И про змей, которых в сундуки подсовывали, и про яды хитрые, и про механизмы подлые, с иголками отравленными… И припомнил, патриарха не стесняясь. А что мощи, ну так и чего?

Это ж иноземцы, у них ничего святого нет, окромя денег! Но деньги-то они не привозили?

Вот! А вера… Да какая у них там вера может быть, когда у них там блуд цветет пышным цветом, а сан церковный купить можно? Или по наследству передать – это что такое? Позор и поношение![9]

Патриарх его послушал, так и задумался. А ведь и верно, бывало такое. А он-то и не подумал сразу, все ему слово «мощи» застило. Святое же… Да какое оно у них святое, когда они мощами торгуют?! Это ж и правда – уму непостижимо![10]

Тогда и на царицу нечего сердце держать, она, может, и почуяла чего, тогда и понятно.

Макарий к себе старался справедливым быть, он себе и сказал честно – когда действительно случится что-то с татями, он перед царицей извинится. И попросит ее и впредь не молчать.

Царица-то не виновата, что в роду ее там случилось! Это ж за сто-двести лет до ее рождения было, а то и пораньше, может, еще до крещения Россы. Сама Устинья Алексеевна крещеная и на службы ходит, и к причастию, так что умный человек завсегда свою пользу найдет. Кто Макарию мешает сказать, что это благословение Божие на царице? Да никто! Народ поверит!

Макарий решил подождать.

* * *– Устёна, ты уверена?

Борис-то в жене и не сомневался, просто при всех откровенно не поговоришь. А вот сейчас, когда лежат они на кровати громадной, под пологом закрытым, в обнимку, и шепот тихий даже послух какой не услышит…

– Боренька, не просто я уверена, точно знаю. Не так я слаба, как патриарху сказала, и чувствую – зло там. Да такое… страшное. Нет, не об отравленных иголках речь, там такое, что всю Россу накроет. И когда б я рядом не оказалась, так и вышло бы.

– Как скажешь, радость моя.

– Подожди немного, Боря, сам убедишься.

Устя головой о грудь мужа потерлась, запах его вдохнула. Родной, любимый, самый-самый… темно под пологом, не видно ее улыбки шальной, хмельной… счастье!

– Я тебе и так верю, Устёна. Просто не пойму, что там быть может такого?

– Сама не ведаю. Может, проклятье какое? Наговор? Знаю, меня лютым страхом окатило, смертным, и для меня оно опасно тоже.

Устя почувствовала, как руки мужа вокруг талии ее сильнее сжались.

– Не отдам!

– Не отдавай. И сама я от тебя никуда… – Устя язык прикусила. Не говорил ей Боря о любви, и она помолчит покамест. Не до любви ему сейчас, сильно его Маринка ранила! Ничего, может, через год или два, как рана его залечится, или даже через три года, – неважно это! Даже когда не полюбит ее Боря, она рядом будет. Охранять будет, беречь, защищать, спину его прикрывать, детей ему родит и вырастит… Пусть он только живет, улыбается, жизни радуется – больше ей ничего и не надобно!

– И не надо. Иди ко мне, солнышко мое летнее, чудо мое…

Устя и пошла.

С радостью. И сегодня уже больше ни о чем не думала, кроме любимого. Завтра с утра отвезут татей, откроют ковчежец с мощами, там и видно будет, что и как.

* * *Яшка до последнего подвоха ожидал. Ан нет, и водой их окатили, хоть и едва теплой, а все ж не колодезной, и одежку дали чистую, хоть и не новую, и даже по тулупу на нос им досталось.

Потом на них цепи надели да заклепали.

– Это чтоб вы не удирали, покамест не разрешат, – объяснил кузнец.

Яшка только зубами скрипнул.

Так-то он бы и удрал, а когда на шее железо, на запястьях железо, на щиколотках, да все меж собой цепью соединено, не сильно и побегаешь. Пока расклепаешь, час пройдет, еще и найди, кто с таким свяжется. Сам-то такого не сделаешь, кузнец надобен, да знакомый, абы к кому с просьбой цепи расклепать не завалишься, еще по башке молотом получишь…

Потом их втроем в телегу погрузили да и повезли в лес.

Яшка б и правда выпрыгнул через бортик, да и давай ноги, рискнул бы, ан куда там!

И цепь в кольцо специальное пропустили, к телеге его приковали, и стрельцы рядом едут, поглядывают грозно, и… нет, не стрелять их везут. Вон, в телеге провиант лежит, пахнет, так после тюремной похлебки из гнилой капусты слюни текут!

И еще пара телег сзади едет.

Остановились на полянке, там домик – не домик, на пару дней непогоду переждать хватит, к нему Яшку и остальных подтолкнули.

– Туда иди.

– Иду-иду.

Яшка и не кочевряжился. Боярин Репьев хоть и та еще зараза, да не врал никогда. Опять же, пока все его слова подтверждало, а когда так – чего бежать? Отпустят. Обещали.

Вошел Яшка внутрь, следом друзей его втолкнули, припасы внесли… Нет, не обманывают.

Потом ларец внесли.

Стрелец сощурился грозно:

– Слушайте меня, бродяги. Сейчас я выйду, вы ларец этот откроете. Посмотрите, что там лежит, а дней через пять мы вас выпустим, и идите себе подобру-поздорову.

– А чего сами не открываете? – Яшка руки в бока попробовал упереть, да железо помешало, тогда он их на груди сложил.

Стрелец плечами пожал:

– Не докладывают нам про то. Сказали открыть и посидеть с ним. Вроде как там неладное чего, а тебе все равно веревка… ну а как выживешь – иди на все четыре стороны.

Это Яшка понимал.

– А когда я открывать ларец не стану?

– Проверю – и через три дня пристрелю тебя, как собаку. Еда у вас есть, вода есть, ведро вон, в углу стоит.

Развернулся и вышел, и на дверь засов опустился. Тяжелый, увесистый.

Яшка на сундук посмотрел, на подельников своих, подумал чуток, да и рукой махнул. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Подошел, крышку сундука откинул. Красивый сундук, резной, деревянный, из дерева дорогого. Та стукнула глухо, звякнула.

В сундуке еще один оказался, поменее размером, из чистого прозрачного стекла. В замке ключ торчит. Яшка его повернул, а крышку приподнять и не смог сразу. Ровно прикипела она.

– Чего энто еще такое?

– Воск это, – со знанием дела откликнулся Федька. – Воск растопили, крышку вкруг обмазали да закрыли сразу, вот оно и приварилось.

– А зачем?

– Да кто ж их знает?

Во втором сундуке стеклянном еще и третий оказался, золотой, дивной работы, с миниатюрами… Яшке они ни о чем не сказали, понятно, он о святом Саавве и не слышал никогда, и не интересно ему было. Чай, от святых ему денег в мошне не прибавится. Ковчежцев с мощами он также никогда не видывал.

Третий сундучок тоже с ключиком был, золотым… Эх, вот бы с ним и уйти? А?

Яшка, недолго думая, и третий сундук открыл.

И ничего.

Кости старые лежат, воском залитые, полотном в несколько слоев прикрытые, пахнет чем-то таким от полотна… и что?

Яшка в дверь стучать не стал, с дружками переглянулся.

– Ребята, когда мы с ЭТИМ уйти сможем, нам тут до конца жизни хватит! Это ж ЗОЛОТО! Настоящее!

Переглянулись мужики.

– А уйти-то как?

– Подкоп сделаем, нас тут трое, по очереди рыть будем, чтобы пролезть, осмотреться, с собой ларчик утащить… И ищи нас потом!

– А цепи?

– Ежели гвоздь какой найдем, попробую я их открыть, – Федька голову почесал. – Получалось у меня. Или что еще тонкое да острое.

– Ну, когда так…

Мужики переглянулись, и Федька первый копать полез. Молча, но упорно, и то, здоровый он, ладони, что лопаты, взял доску, ею и землю отгребать принялся.

Пять дней?

За пять дней они и ход прокопают авось, и придумают, что с кандалами делать, когда снять их не удастся. Хоть обмотать их тряпками, чтобы не звякнули, а что тяжело, ну так и что же? Перетерпеть придется, за такой-то куш!

* * *– Ох, не на месте сердце у меня, Илюшенька… Не хочу я уезжать.

– Марьюшка, мы с тобой все обговорили, надобно так.

– Может, я Вареньку отправлю, а сама тут останусь?

– Машенька!

– У родителей!

– И отец твой с матушкой тоже домой едут вместе с вами, им оставаться не с руки. Машенька, радость моя, любовь моя, когда ты в безопасности будешь, и я порадуюсь, успокоится сердце мое. Не буду я покоя знать, пока ты с опасностью рядом ходишь. И детки наши…

– Зато мое сердечко изболится, изноется, а мне нельзя, ведь ребеночка я жду. Ты нас хоть на пару дней пути проводи, родной мой, любимый…

Илья головой покачал, на лисьи хитрости не поддаваясь. Тут мать, кстати, подошла.

– Матушка, тебе самое дорогое вверяю.

И Машеньку подтолкнул легонько. Боярыня Прасковья приобняла ее за плечи, вроде и ласково, а не вырвешься, и как-то сразу ясно стало, что надобно так. Не каприз это пустой, не глупость надуманная – серьезно все, и удара ждать надобно безжалостного.

– Судьба такая, Машенька, мужчинам воевать, а нам их ждать да молиться. Чтобы было им куда возвращаться.

– Никуда я бы лезть не стала, на подворье посидела тихонько. – Марья все одно упиралась. Понимала все, а вот справиться не могла с собой, но тут уж и Илья не ругался, ребенок же, непраздна Машенька, вот и дурит. С бабами такое случается, даже с самыми умными.

– Ох, Машенька, радуйся, что детки твои рядом с тобой. И Варенька рядом, и малыш твой будущий, вы в безопасности будете, о вас муж позаботился. Я так сказать не смогу, Илюша не уедет, Устя тут остается и Асенька, и за них болит мое сердце, и молиться я за дочек буду.

Маша виновато глазами хлопнула.

– Прости, матушка, не подумала я.

– Ничего, родная моя, поцелуй скорее мужа да и садись в возок. Поспешать нам надобно, сама понимаешь…

Понимала Маша. И дороги скоро раскисать начнут, да и ей хорошо бы побыстрее доехать, чай, ребеночку не слишком путешествия полезны.

– Илюшенька, любый мой, родной, единственный, ждать буду, молиться денно и нощно…

Кинулась, на шее повисла, прижалась – век бы так стоять, а только нельзя. И впервые в своей жизни Маша правильно поступила. Поцеловала мужа еще раз, отошла на шаг, перекрестила:

– Храни тебя Господь.

Развернулась и к возку пошла. Спину прямо держала, голову высоко, чтобы слезы из глаз не вылились, не покатились по щекам, еще не хватало ей на глазах у холопов разрыдаться.

Боярыня Прасковья сына обняла тоже, перекрестила.

– Береги себя, сынок, а я и Машеньку сберегу, и деток твоих.

– Поберегусь, матушка.

– И сестер постарайся сберечь. За Устю спокойна я, она себя в обиду не даст, а вот Ася… Девочка моя бедная…

Илья подумал, что Аська как раз богатая, и на золото это она всех остальных променяла, но смолчал, и так матери тяжко о дочке младшенькой думать. Хорошо хоть старшая сестрица с мужем в деревне своей, она еще одного ребенка ждет, им не до столицы, не до интриг да пакостей.

А ему, крутись, не крутись, придется во все это влезть, выбора нет у него.

Боярин последним подошел, сына обнял.

– Держись, Илюха, за баб я перед тобой в ответе.

– Хорошо, батюшка.

– Предупредил я холопов, ключи Агафье оставил, она баба умная, лишнего не сделает. Когда надобно так…

Надобно было. Попросила Агафья пустить ее на подворье временно, чтобы Божедар там несколько людей своих разместил. Мало ли что, до рощи дальше, а подворье – вот оно, минут десять до палат государевых.

Илья понимал все, не ругался, да и боярин спорить не стал. Необходимость…

– Да, батюшка.

– С Богом, сынок. Пришлю я голубя.

Развернулся – и к коню своему пошел.

Бабы уж в возке сидели, Маша старалась не реветь, через окошечко малое на мужа смотрела… Господи, не отнимай у меня любимого! Ведь только-только нашли мы друг друга, только узнать успели, не порадовались еще… и сразу? Господи, пожалуйста!

И в то же время знала Маша: ежели самое худшее случится, до конца дней своих она Илью вспоминать будет. Никто другой ей не занадобится. Будет детей ро́стить да за мужа молиться, вот и весь сказ. Больно будет ей, а только лучше знать, каково это, пусть даже и потеряет она потом счастье свое, чем жизнь прожить – и не изведать, не понять, не согреться рядом с любимым.

Ей уже Господь больше дал, чем другим бабам, в ее жизни любовь есть. Настоящая. И ребенок от любимого в ней зреет, и дочка ее Илью отцом называть будет.

И это – счастье.

* * *Оспа у всех по-разному начинается.

Федьку первого свалило в горячке, за ним Сенька поддался, а за ним и Слепню плохо стало. Горячка, бред, а потом и язвы начались, посыпались…

Яшка еще пытался в дверь ломиться, орал, чтобы лекаря ему привезли, да понимал – все бессмысленно. Никто и пальцем не шевельнет, он и сам достаточно быстро в забытье впал, какое уж там – шевелиться. Воды бы, и той подать не мог никто[11].

Может, оно и справедливо было Яшке за всех убитых им, замученных, за тех, кто с голоду помер, кормильцев лишившись, за слезы жен да матерей росских, а только и о том думать сил не хватало, просто горел он в лихорадке, и было это мучительно.

* * *– Государь! Государыня!!!

Боярин Репьев редко таким взъерошенным бывал. А тут – летит, глаза выпучены, борода дыбом стоит, лицо дикое. Аж стрельцы от него шарахаются!

– Что случилось, Василий Никитич?

– Государь… прикажи… – Боярин отдышаться не мог никак. И то – побегай-ка в шубе собольей, в шапке высокой!

Борис его без слов понял, всех выставил, кроме Устиньи, патриарха приказал позвать, тут и боярин отдышался, говорить нормально смог:

– Государь, беда у нас! Страшная!

– Какая беда, Василий Никитич?

– Оспа, государь!

Тут уж всем поплохело разом. И Борису, и Устинье, и патриарху заодно. Макарий за сердце взялся, едва на пол не упал, пришлось Борису его подхватывать, поддерживать.

А и то…

Как представил патриарх страшное – эпидемию, больных и умирающих, мертвых, которых хоронить не успевают, и костры, на которых их попросту жгут, чумных докторов в масках страшных, кои от дома к дому ходят, молебны напрасные в церквах, ходы крестные – живые вперемешку с умирающими, и мертвые падают под ноги идущим, а живые идут…

Бывало такое.

Не столь страшное, а все ж и города чуть не дочиста вымирали. И деревни… бывало! Макарий прошлый раз чудом спасся…

– Тихо-тихо, владыка, обошлось же… – Устинья ему спину растирала, приговаривала что-то, и становилось Макарию легче. И правда, что это он? Обошлось же…