Полная версия

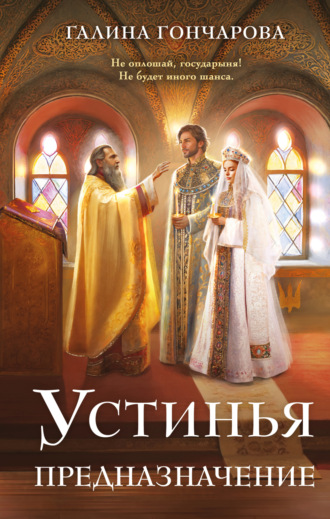

Устинья. Предназначение

Любава аж зубами заскрежетала.

Уел, мерзавец! Не скажешь ведь, что Феде та Аксинья – замена жалкая…

– Устинья Алексеевна зато была, а ведь сестра она Аксинье, Феденьке свояченица.

– А-а… ну, когда о государыне Устинье Алексеевне речь, так верно все, была она, только беспокоить не велено, почивают они с супругом.

Егор Иванович издевался в удовольствие. Ух, не любил он государыню Любаву, его б воля – гнал бы он ту девку со двора во времена оны, плетьми гнал! Отца опутала, теперь до сына добирается, паразитка… Ужо он ее! Хоть словами, когда за кнут взяться не дозволено.

– Государыне?!

И так это прозвучало – гадюка б прошипела ласковее. Любава глазами в боярина впилась: хитер гад да умен, не оговорится он так просто, а значит… что?!

– За супругу свою я отвечу, Егор Иванович. – Борис тихо говорил, да отчетливо.

Любава развернулась, вскрикнула невольно от отчаяния, руку ко рту подняла.

Стоят перед ней двое, за руки держатся и смотрят так… Не соврали языки змеиные, ни словечка лжи не прошипели. Сразу видно, муж и жена это.

Борис плечи расправил, смотрит соколом… Вот ради этого и хотела Любава, чтобы Устинья Федору досталась, и лучше бы нетронутой. Так бы она всю силу мальчику отдала, помогла бы матушка, а сейчас уж, и случись меж ними чего, не достанется Феденьке ни единой искорки.

Сразу видно – все в Бориса влилось, да по доброй воле, да от всей души… дуры влюбленной!

Не смотрят так на супруга, только на любимого такой взгляд бывает, светлый, ясный, сияющий. И видно Любаве, что от Устиньи ровно облачко серебристое тянется, Бориса окутывает, лечит, ласкает… Все, что Маринка из него выпила, ему теперь втрое вернулось.

И Борис на супругу смотрит с любовью. Может, и сам не понял он, а только не похоть в его взгляде, как с Маринкой было, – любовь. Желание защитить, уберечь, собой закрыть – считай, один шаг ему до осознания остался, легко он его сделает.

Теперь Феде и надеяться не на что. И ритуал не поможет. Ежели б хоть не любили они, не была та любовь взаимной… бесполезно. Таким-то все колдовство побивается. Не получит от Устиньи Федя ничего, хуже яда для него теперь эта девка.

Как же…

Любава и сказать ничего не успела, за ее спиной хрип раздался:

– Супругу?! С-супругу?!

Федор по стене оседал, и лицо у него черное было от прилившей дурной крови. Только в этот раз Устинью ему на помощь и не потянуло ничуточки, она только вторую руку на запястье мужа положила, Борису улыбнулась:

– Может, Адама пригласить, любый мой? Пусть посмотрит молодожена, не хватил бы его удар… с маменькой вместе?

Эти слова для Любавы последней каплей оказались. Не привыкла она к такому-то… свиньей дикой завизжала:

– ГАДИНА!!! Предательница, ненавижу тебя, стерва такая подлая…

Борис брови сдвинул, но Устя и слушать не стала, и ругаться тоже.

– Не надо, не гневайся, Боренька, больной она человек, мачеху твою бы к людям знающим…

– В монастырь Оскольский, – тихо-тихо подсказал боярин Пущин, и Устя за ним громко уж повторила[3].

Борис и спорить не стал, мачеха ему всегда поперек шерсти была, а тут сама и подставилась, как случаем не воспользоваться?

– Как скажешь, милая. Адам, наконец-то! Помощь окажи моей мачехе и брату единокровному, сам видишь, нервы у них шалят. А ты, боярин, патриарху скажи, пусть в монастырь отпишет, все ж царица к ним поедет, не чернавка какая, пусть приготовят все честь по чести.

Этого уж вконец не выдержала Любава, такое завизжала черное, что, когда б Адам Козельский ей в рот не влил ложку опиума, стекла б трескаться начали от чувства ее.

Федор так на полу и сидел. И видела Устя, что ночь с Аксиньей ему на пользу пошла, он ровно более цельным стал, спокойным… только теперь уж не стал, а был. Много из него дурной желчи выплеснулось, лицо все багровое, глаза навыкате, на шее жилы вздулись – дотронуться страшно, чудится, лопнут сейчас и из них не кровь – желчь брызнет черная, ядовитая.

– Устя…

То ли крик, то ли стон… Устя на него смотрела через сияние любви своей, и каким же Федор ей ничтожным казался.

– Я мужа своего люблю, Федя.

Вспомнил Федор их разговор – и по горнице вой звериный разнесся. Может, и кинулся бы али сказал чего, да Адам и до него со своей склянкой добрался, влил и ему ложку. Такой дозой опиума быка уложить можно было, так что и Федор поплыл, расслабился.

– Нехорошо такое людям видеть, – боярин Пущин головой покачал. – Давай, государь, я его к супруге под бочок отнесу, пусть она о нем и заботится. Да и вдовую государыню хорошо бы покамест чьим заботам поручить, неладно с ней, сильно неладно.

Борис и сам это видел.

– Макария прикажи позвать, Егор Иванович. И пусть боярыня Пронская за государыней приглядит, авось опамятуется мачеха моя. Разошлись, ишь ты… Устя моя им не по нраву!

Егор Иванович только поклонился, а слова свои прикусил тщательно, чтобы наружу не вылезли.

Не по нраву, государь? Ошибаешься ты, да и сам то поймешь скоро. Федор ее любит, а у царицы планы на супругу твою были, правильно ты гадину эту из дворца, наконец, убираешь, раньше надобно бы, ну так хорошее дело никогда сделать не поздно.

И подальше ее, и в монастырь, там настоятельница – родня Егора Ивановича по матушке, не откажет авось родственнику. Не вырвется оттуда змеица подколодная, не ужалит, матушка Матрена за ней в тридцать глаз следить будет!

А и поделом ей, гадине!

* * *Борис хотел делами государственными заняться, Боярскую думу созвать… да и звать-то не надобно, считай, все в палатах государевых оставались после пира вчерашнего. Но и Устю от себя отпускать не хотелось ему.

Устинья сама решила:

– Боренька, когда дозволишь, ты бы делами занялся, а я за ширмой посидела, рядышком.

– Скучно тебе, поди, будет, Устёна?

– А я книжку возьму с собой, почитаю немного, вот время и пройдет.

Борис и сомневаться не стал.

– Когда так… пойдем, выберешь себе книгу, да и посидишь. Не хочу я с тобой разлучаться, даже ненадолго.

Устя к мужу прижалась, улыбнулась ему ласково. О причине говорить не стала, ни к чему. А просто все. Сейчас Борис от ее силы все получает, ровно пуповина между ними. Первая ее кровь связала мужчину и женщину, и она что может – все ему отдает. Оттого и хорошо ему, он восстанавливается.

Оттого и ей хорошо – не тянут из нее жилы, все по доброй воле она отдает, все с радостью, не так, как с Федором. А добром отданная сила втрое прибывает.

И… оказывается, не врали в монастыре бабы. Сладко это, когда с любимым и единственным, по-настоящему хорошо, и звезды днем увидеть можно.

Устя чуть покраснела, вечера ей дождаться тяжко будет, а потом Борис ей библиотеку показал.

– Выбирай, что пожелаешь…

Устя вдоль полок прошлась, на лембергском книгу выбрала, пьесы из новых, в монастыре таких точно не было. На мужа посмотрела:

– Можно?

– Ты на лембергском читаешь, Устёна?

– На лембергском, франконском, джерманском, ромский знаю, латынский, вот с грекским хуже всего покамест, читать на нем сложно мне, разговаривать тоже с трудом могу.

– Да ты у меня сокровище настоящее! Отец тебя обучать приказал?

– Илюшке учителей нанимали, а я подслушивала, сама повторяла, нравится мне учиться. – Устя улыбнулась стеснительно. – Языки учить несложно, интересные они.

– Наших детей учить будешь?

Устя вся покраснела, от ушей до кончиков пальцев ног горячая волна пролилась.

Детей…

А ведь и правда, от любви дети и случаются, и сейчас об этом особенно ясно думалось, когда узнала она, что такое любовь, что такое счастье…

– Буду, Боренька, буду…

– Пойдем тогда, радость моя. Покамест бояре соберутся, я тебя как раз устроить успею поудобнее.

Устя и не возражала.

Главное – поближе к мужу быть. И…

– Не снимай коловрат, родной мой! Жизнью своей прошу – не снимай.

Боря в глаза серые посмотрел, кивнул:

– Если только с головой снимут. Слово даю.

И Устя выдохнула, чуточку легче стало ей. Словно облако рассеялось над головой.

– Идем, Боренька.

* * *Аксинья на кровати сидела, плакала тихонько.

Больно было и снаружи, тело все болело, но и душа болела, ее ровно судорогой сводило. Тоскливо, тошно, тяжко ей… Почему так?

Когда Федора ровно мешок внесли да на кровать сгрузили, Аксинья и не поняла сразу, что случилось. Только осознала – неладно что-то.

– А… что?..

Вопрос и тот задать не смогла, Адам Козельский замешательство ее понял, сам ответил:

– Когда царевич о свадьбе брата узнал, в буйство впал, пришлось его зельем сонным напоить. Как очнется, пить ему давать надобно, я кувшин оставлю и помощника еще пришлю. И выходить ему покамест нельзя, государь огневался, приказал брату у себя побыть.

Аксинья про свадьбу услышала, головой замотала, с трудом слова осознавала она. А все ж новость-то какая! Даже равнодушие ее не выдержало.

– Государь… женился?

– На сестре твоей, Устинье Алексеевне Заболоцкой. Государыня Устинья теперь у нас. – Адам, который Аксинью еще с первой встречи на ярмарке недолюбливал, щадить бабу не стал, резанул наотмашь, как хороший лекарь и должен. – Сегодня и обвенчались на заре.

И привычно полез за склянкой с опием, когда взвыла уже и Аксинья, забилась в истерике, едва мужа своего законного с кровати не снесла.

– Устька… гадина!!! НЕНАВИЖУ!!!

Да что ж с ними такое-то?

Придется помощника в покоях царевичевых оставить, пусть и мужа отпаивает, и жену… чего их разобрало-то так? Женился Борис – так что же? У них позволения не спросил, вот ведь еще чего не хватало государю! Нет бы порадоваться, что двое людей счастье свое нашли…

Ладно-ладно, знает Адам про чувства Федора, про них, почитай, весь дворец знал, ну так ты ж на другой женился, чего тебе еще надобно? Чтобы о тебе вздыхали всю жизнь?

И за брата бы порадовался, уж рядом с государыней Мариной Устинья Алексеевна – сокровище истинное, ровно алмаз драгоценный, хорошо, что разглядел ее государь. А ты…

Все вы! Ни радости, ни понимания, только злоба наружу лезет ошметьями грязными, ядовитыми.

Какая родня-то бывает гадкая! Смотреть на них и то с души воротит!

* * *Заседание думы Боярской быстро началось, Устя едва за ширмой устроиться успела. Распорядился Борис, ей кресло поставили удобное, на столик рядом кувшин с водой принесли, заедки разные, орешки да сладости… Устя книгу открыла, но не пьесы ее внимание занимали. Тут перед глазами куда как интереснее действие разыгрывается.

Бояре собирались, шушукались, кому уж донесли о свадьбе государевой, кому не успели еще насплетничать, но Борис и сам тянуть не стал:

– Поздравьте меня, мужи честны́е. Сегодня на рассвете повенчались мы с Устиньей Заболоцкой, царица у меня теперь есть.

Тишина повисла.

Переглядывались бояре, думали, и не все о добром, о хорошем. Молчали… ждали, кто первый рот откроет. Оказалось – боярин Мышкин:

– Не любо, государь! Взял ты девку худородную, да еще, говорят, больную – к чему? Была уж одна такая… Не любо нам!

Когда б не открыл Фома рот, может, и сложилось бы иначе. А только крепко Мышкина в последнее время не любили, мигом укорот дали!

– Помолчи, отродье змеиное! – Боярин Орлов спускать отравление дочери никому не собирался. Да и государю благодарен был, и Устинье тоже… – Здорова боярышня, и деток крепких государю ро́дит! Лекарь ее осматривал, как и всех невест… гхм! Когда пировать-то будем, государь?

– Сегодня и будем, Кирилл Павлович, чего тянуть? Всех вас, бояре, на пир приглашаю, рад буду.

– И то! – Боярин Васильев опомнился да подхватил речь: – Совет да любовь, государь, кого б ни выбрал ты, а мы, слуги твои верные, тебя завсегда поддержим.

– Хорошо сказано, – боярин Пущин посохом об пол треснул. – Любо!

– А и то! – Боярин Репьев присутствующих обвел добрым взглядом, ласковым таким, в котором дыба заскрипела да железо каленое звякнуло. – Все мы боярышню видели, все одобрили. Хорошо ты, государь, выбрал. А вот что пир не устроил, мы попомним еще, «горько» не кричали, невесту не продавали… Непорядок!

Устя за ширмой к глазку приникла, на бояр смотрела, отмечала, кто за них, кто против.

На боярина Раенского посмотрела. Сидит Платон Раенский, ровно слив незрелых наелся. И живот у него крутит, и бежать бы ему, и нельзя, и тошно ему все слушать…

Оно и понятно, сегодня все планы их рухнули.

А вот боярин Пронский спокоен, не волнует его происходящее, сидит, разве что не позевывает. У него взрослых дочерей нет, ему и не важно, на ком государь женился.

Хм-м-м-м?

Так что же с супругой его неладно? Отчего получилось так? Вроде и не первый год женаты они, а детишек нет? Странно это…

Устя смотрела, бояре разговоры вели, потом Боря отпустил всех, часа два уж прошло, ширму в сторону отодвинул.

– Не утомилась, радость моя?

– Что ты, Боря! Интересно очень. И книжка тоже интересная… Ты еще мне так посидеть позволишь?

– Обещаю, Устёна, сиди, когда интересно.

– А спросить у тебя можно кое-что? Боярин Изместьев за что на тебя обижен? Вижу я, недоволен он, а что не так, и не пойму…

– Это давняя история, не на меня он обижен, на отца, а мне по старой памяти откликается…

Боря рассказывал, а сам думал, что повезло ему.

Марине он и не говорил о таком, и не волновало ее ничего, кроме самой Марины. То о внешности своей говорила она, то о нарядах, то в кровать тащила его.

А вот так, чтобы поговорить, чтобы тепло и хорошо ему рядом с женщиной было…

Никогда с ним такого не случалось, так что Борис просто радовался. Повезло ему с супругой, с ней не только в кровати хорошо, с ней и поговорить есть о чем, не просто она слушает – вникает, вопросы задает, и неглупые. Видно, не просто так сидела, орехи щелкала – слушала и думала.

Устёнушка…

* * *Покамест пировали бояре, в покоях царицыных темно было, неладно да неласково. Все там собрались, кто к Любаве отношение имел, вся родня ее. Первой царица высказалась:

– Не прощу Бориске, не спущу ему! Такое у Феденьки отнять, это, считай, десять лет жизни сыночку моему отрезать! Помоги, сестричка!

Ведьма подумала, головой качнула:

– Покамест не надобно делать ничего.

– Как не надо?! – Любаву аж на кровати подбросило.

– А что ты сделать можешь? Даже когда изведешь ты пасынка, Устинью уж Федору не отдашь, позабавиться разве что. А силы от нее никакой не прибудет, поздно, все она другому отдает. Не будет Бориса, пусть его, но и Федьку привязать наново не получится.

– Совсем не получится? А Книга…

– Любава, ты меня и не слышишь ровно. Пируют сейчас бояре, а я подглядела, удалось мне царицу увидеть. Поздно, все поздно, Борису она все отдала по доброй воле, не будет его – выгорит баба, да и только. Что хочешь ты с ней делай, к Борису она себя привязала по любви, по доброй воле и намертво. Одна жизнь у них теперь на двоих, даже более того, все она сделает, чтобы его поддержать, собой пожертвует. Любит она его. Убить ты ее можешь, а пользы не будет.

– Пусть хоть так! Хоть душа моя успокоится!

– А когда так, чего нам торопиться? Сама подумай, скоро уж подарочек для пасынка твоего приедет, и он загнется, и треть Россы с ним – чего тебе еще надобно?

– Чтобы не просто сдох Борька, давно придавить надо было его, а чтобы еще помучился поболее!

Ведьма словам этим не удивилась, давно знала она, что государыня своего пасынка ненавидит люто, исступленно. За что? А за все и разом, только скрывает это хорошо.

– К примеру, могу я так сделать, чтобы болезнь ни его, ни бабу его не минула. Но это уж потом, когда болеть начнут, сама понимаешь, тут хоть на ведьм и не охотятся, а только не помилуют. Нет, не пощадят. А государь не свинопас какой, найдется кому разглядеть, подметить.

Любава о том знала, кивнула нехотя:

– Хорошо, сестрица, подожду я, сколько понадобится.

– Вот и подожди, ходи да улыбайся, месть – блюдо лакомое, которое холодным кушают, сама про то ведаешь.

– А монастырь…

– Нет, сестрица, тебе и правда злость в голову ударила. Кто тебя в монастырь отправит, когда Борьки в живых не будет? Потяни время, а там и сложится все…

Любава зубами заскрежетала, а крыть-то и нечем, во всем сестра права, куда ни кинь. И о Борисе права она, и об Устинье, а только как же обидно-то! Когда сопля какая-то все ее планы порушила, а Любава вместо того, чтобы по щекам ее отхлестать да за косу оттаскать, еще и терпеть будет, и улыбаться…

ГАДИНА!!!

НЕНАВИЖУ!!!

И так явственно это на лице ее отразилось, что поморщились присутствующие.

– Вытерпишь ли, сестрица?

Собралась Любава с духом, лицо руками потерла, глаза решимостью сверкнули ледяной, и было в ней обещание мучений страшных для ослушников.

– Недолго уж осталось, вытерплю…

* * *Божедар на лембергской улице никогда не бывал, нечего там богатырю делать было. Нужны ему были те иноземцы триста лет в обед. Тьфу на них.

Грязные они, развратные, одеваются не пойми во что, то вши у них, то блохи, то болезни какие… Блох так вообще принято ловить и дарить друг другу в знак симпатии… Тьфу, облизяны заморские![4]

А вот пришлось – и явился для начала в трактир, кашу покушать, сплетни послушать.

Трактир богатырю не понравился.

Не то беда, что грязно, оно и в других-то трактирах так, а сделано все не по-людски. Вместо скамеек – табуреты, столы неудобные… Понятно, придирался богатырь, просто раздражало его все. Но где еще ему нужное разузнать?

Трактирщик пришел, Божедар ему мяса и вина заказал, серебряную монету на стол положил. Пузан в улыбке расплылся, полотенцем грязным стол обмахнул, так там еще больше мусора стало.

– Минуточку обожди, мейр, сейчас все готово будет!

Ждать чуть дольше пришлось, зато служанка, которая заказ принесла, едва из грязной рубахи с вырезом не вываливалась, всеми своими чумазыми богатствами. Богатыря чуть не стошнило, он-то раз в неделю обязательно в баньку, а эти ж не моются, немтыри! Выльют ароматную воду на платок – и протираются, какая тут чистота?

Воняет, аж мухи на лету падают.

Но богатырь внешне ничего не показал, вторая монетка за корсаж скользнула, подавальщица сразу заулыбалась так, что едва масло с лица не закапало.

– Чего мейр еще изволит?

Ясно, на что она намекает, только Божедару такое не надобно. Но…

– Не до радостей мне, красавица. Ты присядь, вина со мной выпей, не заругается хозяин твой?

– Не заругается. – Девка вина в кружку щедрой рукой плеснула, напротив села, грудь на столе разместила, как на блюде, на Божедара в упор поглядела. – Никак, беда у тебя?

– Не так чтобы беда, но и не радость. Сестра у меня… есть. Сбежала она недавно с иноземцем, вроде как, сказали, на Ладоге ее видели.

– Ох ты! А ты за ними, значит?

– А то как же? Это ж сестра моя, младшая, когда все хорошо у них да обвенчались честь по чести, пусть живут. А ежели блуд какой или бьет ее этот иноземец?

Это девушке было понятно. Она закивала и задумалась.

– Ох… я и не знаю, что сказать-то тебе… вроде как ни о чем таком я не слышала.

– А может, еще у кого узнать можно? Знаешь ведь, есть такие сплетницы, которые весь день сидят – уши за окно вывесят да языком молотят? Я бы с такими поговорил, а тебе б за помощь серебра перепало, когда ты меня сведешь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Случаи были, но единичные, старообрядцам доставалось намного больше, а ведьмы, что забавно, часто отделывались поркой и пинком под хвост. (Здесь и далее – прим. авт.)

2

Церемония свадьбы чуточку упрощена автором, реальная была намного сложнее.

3

Название монастыря вымышленное, любое сходство случайно.

4

И про блохоловки правда, и про обезьян. Правда, обезьяны могут просто скушать блоху, но это тоже – в знак симпатии, на тех, кто им неприятен, они блох не ищут.