Полная версия

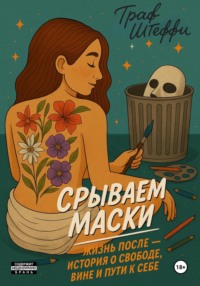

Срываем маски: история выхода из ложного Я

Граф Штеффи

Срываем маски: история выхода из ложного Я

Следующая книга в серии:

«Срываем маски. Жизнь после» – история о свободе, вине и пути к себе.

Юридическая информация

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, храниться в поисковой системе или передаваться в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопированием, записью или иными способами без письменного разрешения автора. Автор публикуется под псевдонимом «Граф Штеффи». Все совпадения имен и событий случайны, если не указано иное.

Автор оставляет за собой право на идеи, образы и текст, представленные в этой книге.

Книга содержит откровенные сцены, ненормативную лексику и темы, не предназначенные для чтения лицам младше 18 лет.

Контактный e-mail: graf.shteffi@gmail.com

Предисловие

или с чего все началось

Привет. Меня зовут неважно как – ты все равно узнаешь меня между строк. Я – взрослая женщина, слишком долго игравшая роль «хорошей девочки». Та, что рано научилась улыбаться сквозь боль и быть удобной, даже когда хотелось убежать.

Эта книга – не история о счастливом финале. Это история о том, как я вдруг поняла: я живу не своей жизнью. О том, как впервые пришла к психологу в 28 – и как в 33 родилась заново. Здесь не будет инструкций, списков из «пяти шагов к себе» или лайфхаков на каждый день.

Я не психолог, не коуч, не гуру. Я просто честно рассказываю о своей правде, которая так долго жгла меня изнутри – и которую я наконец отпускаю в мир.

Это книга о масках, которые мы носим. О роли «идеальной семьи», за которой пряталась тишина и боль. О внутреннем голосе, пробивающемся сквозь шаблоны. О девочке, которая просто хотела быть собой. О том, как я спасала своего внутреннего ребенка – шаг за шагом, боль за болью, любовь за любовью.

Я приглашаю тебя пройти этот путь вместе. И, возможно, моя история подскажет направление для твоей. Пусть эта книга станет местом встречи. С собой. Настоящей. Без масок.

Если ты захочешь – напиши мне. Мне важен каждый голос. Иногда достаточно просто быть услышанным.

e-mail: graf.shteffi@gmail.com

Обращение к читателю

Дорогой читатель,

Ты сейчас держишь в руках книгу, к которой я шла двадцать лет. Просто представь – двадцать лет. Я начинала. Писала. Откладывала. Забывала. А потом, когда очередная волна вдохновения захлестывала меня с головой, я снова возвращалась к этой идее. Писала. Уставала. Закрывала. И снова забывала.

Однажды я так хорошо продвинулась, что была в восторге от того, как идет процесс. На самом деле, на тот момент у меня было всего-то семь листов А4. Но мне казалось – я уже почти на финише. Почти у цели.

Поскольку компьютер мы делили с моим молодым человеком, я решила поставить на файл с книгой пароль. Я придумала самый «логичный» и «легкий» пароль, который, как мне казалось, я точно не забуду.

И – как ты уже, наверное, догадываешься – именно его я и забыла.

Я пыталась взломать свой собственный файл. Даже нашла знакомого, который мог помочь. Для этого нужно было переслать ему текст. Мою книгу. Мои самые сокровенные строки – в чужие руки.

Я испугалась.

В голове моментально всплыла картинка: он открывает файл, читает – и весь офис вместе с ним. Они передают распечатку друг другу, обсуждают каждое слово, шепчутся, узнают, смеются. Я тогда даже не подозревала, что другим людям, скорее всего, вообще все равно.

Но для меня это был удар. Я откровенно сломалась. Я подумала: может, не мое? Может, не стоит туда идти? А вдруг у меня просто нет таланта? Ведь почему тогда все так тяжело, все так медленно?

И, как заклинание, в голове крутились мамины слова:

«На писанине денег не заработаешь. Вот будешь нам речи писать на мероприятия – это дело. А книга? Какая еще книга? О чем? Все это несерьезно. Ты должна работать. В офисе. Делом заниматься! Нормальным».

И я сдалась. С книгой и творчеством. Но тяга к себе – только усилилась.

Как будто мой внутренний ребенок отказывался сдаваться, даже когда я методично пыталась его уничтожить. Я забирала у него воздух. Смотрела, как он задыхается от нехватки творчества. От нехватки настоящей меня.

В моей жизни были психологи. Астрологи. Human Design. Регрессинг.

Я копала. Проходила. Проживала. Так я давала своему внутреннему ребенку шанс – не исчезнуть навсегда. Он у меня был упрямый. Даже тогда, когда я сама себя предавала, он все равно стучался изнутри, как бы говоря: «Я здесь. Я еще жив».

И в какой-то момент я поняла – мне есть чем поделиться. Своей историей. Своим поиском. Своим пробуждением. Своей душой.

Я часто говорю, что родилась в тридцать три. И на момент написания этой книги – мне всего четыре. Маленькая девочка с хвостиками и в красивом платье. Я – та самая девочка, которая только учится жить.

Иногда я до сих пор не понимаю, что значит жить СВОЮ жизнь. Но я стараюсь. Да, у меня за плечами колоссальный опыт. Но жить по-настоящему я только учусь.

Сколько себя помню, я была в абьюзивных отношениях. С любимым мужчиной. С матерью. С боссом. С собой. Менялись лица, абьюз оставался.

Я убеждала себя, что живу «свое». Хотя внутри были звоночки. Колокола. Сирены:

«это не твоя жизнь. Але. Куда ты свернула? Что за людей ты выбираешь? Почему тебе так тяжело дышать?». А я глушила эти голоса. Как могла.

Я своими руками «убивала» своего внутреннего ребенка. Снова и снова. Чтобы он не мешал. Чтобы не напоминал мне о боли.

Я закопала понимание, что живу в маске. Глубоко. Так глубоко, что сама поверила – мне все подходит. Что я счастлива. Что мой внутренний ребенок проживает со мной свою лучшую жизнь.

Но маска начала давить. Сначала незаметно. Потом больно. Потом – невыносимо. Снимать ее было не просто. Это заняло тридцать три года. Путь длиною в полжизни.

И – это только начало. Я знаю: впереди долгий путь к себе. К жизни без страха. К свободе. К любви.

Тема любви самая громкая в моей жизни. Я так отчаянно искала любовь. Если быть честной – я пыталась ее заслужить.

Ведь меня нельзя просто так любить… верно?

И, откровенно говоря, пока все мои попытки были… провальными. Но сейчас, озираясь назад, я думаю: Фух. Я не выскочила замуж – только потому, что «так надо». Потому что мама просила. Потому что «уже пора». И это – уже победа.

Может быть, кто-то узнает в этом себя. Может, мой путь станет зеркалом. Может, кто-то остановится, посмотрит внутрь – и вдруг услышит: «ты идешь не туда.

Вернись».

Ты ведь знаешь, как будет хорошо – именно тебе. Протяни руку своему внутреннему ребенку. Не дай ему исчезнуть навсегда.

Я постараюсь быть откровенной. Нет – не так. Я точно буду откровенной. Я обещаю говорить честно: о чувствах, эмоциях, ошибках, заблуждениях и срывах. Потому что все это – часть моей истории, без прикрас, без монтажа.

Что стало отправной точкой именно сейчас? Я прочитала книгу «Кафе на краю земли» (автор Джон П. Стрелеки). Если бы вы знали, сколько всего я прошла до этого – психологи, астрологи, расстановки, Human Design, регрессии, практики, марафоны, ретриты, десятки часов внутренней работы. Мне казалось, что удивить меня невозможно, что я уже разобралась с собой, и все поняла. Коллега, проработавшая 15 лет в отеле, в котором работаю и я, уволилась после прочтения этой книги. Я усмехнулась: меня-то уж точно не возьмет. Но книга попала. Прямо в незащищенное место. Туда, где боль все еще была жива. Туда, где я все еще продолжала быть в маске.

Простые вопросы. Те самые, которые мы откладываем «на потом», потому что они страшные. Потому что если на них ответить честно – придется что-то менять.

А менять – значит рушить. А рушить страшно.

После книги я снова начала копать. И снова – нашла себя не там. Словно в игре: персонаж бежит, а впереди – глухая стена, невидимая преграда. Движение есть, а продвижения – нет. Все зависло. Все замерло. Я словно снова попала в ветреную мельницу. Опять не живу. Опять хожу по кругу.

И тогда я написала своему астрологу. Мы уже говорили с ней когда-то о моей миссии, о пути, о предназначении. И все внутри откликнулось: да, ты снова не там. Знаете, где я была? На самой трудной работе за все 17 лет моей карьеры.

Парадоксально, но она была одновременно самой интересной и самой опустошающей.

Я общалась с людьми, я блистала на презентациях, я ловила взгляды, ловила восхищение – и ловила пустоту. Потому что зарплаты едва хватало на аренду, еду и самые базовые вещи. Полгода – и ни одного похода в ресторан. Ни одного отпуска. Не потому что не хотелось, а потому что не могла себе этого позволить.

Я никогда не была так бедна – при этом так выкладываясь. Астролог тогда сказала мне фразу, которая врезалась в меня, как выстрел:

«Деньги – это аплодисменты Бога за работу, которую ты делаешь по своему пути».

И вот в чем загвоздка – я снова свернула. Я снова не на своем пути. Я, конечно, проводник – но не туда. Я провожаю людей в отпуск, в отели, в путешествия. А должна провожать в другую сторону: к себе. К осознанию. К исцелению. К себе настоящим. Мое предназначение – быть рядом с теми, кто потерялся. Тем, кто не может найти дорогу. Я должна протянуть руку. Рассказать свою историю. Помочь. Принести ясность через честность и творчество. Это мое. Это про меня. Я снова свернула, но теперь – возвращаюсь. У меня больше нет ни сил, ни времени ходить кругами. Я устала. Я тот человек, который должен этому миру.

Пора перестать жаловаться. Перестать повторять, какая я хорошая, красивая, добрая и умная. Перестать спрашивать: «Почему со мной так поступает Вселенная?» Потому что никто мне ничего не должен. Это я должна. Я должна служить. Я должна помогать. Я должна быть рядом. И я иду. Со страхом. С верой. С собой.

И пусть я не профессиональный писатель. Пусть мой стиль покажется кому-то простым. Пусть моя история кому-то покажется банальной. Но я верю: кто-то, читая ее, хотя бы на секунду остановится и спросит себя:

«А я живу свою жизнь?»

«А я счастлив?»

«А я туда иду?»

Если ты – один из этих людей, напиши мне. Расскажи свою историю. Анонимно или вслух. С болью или с надеждой. Я хочу знать.

Возможно, из этого родится продолжение. А пока – добро пожаловать в мое путешествие длиною в 33 года. Путешествие, полное слез, боли, попыток быть хорошей и заслужить любовь. Ты держишь в руках первую часть – про 28 лет в маске. Маске, которая так приросла к лицу, что я и не замечала ее. Пока не пришло время срывать. С криками, болью, слезами и синяками.

Почему – Граф Штеффи?

Отчасти – это игра. Отчасти – защита. Но на самом деле, у этого имени есть история. Ему уже четырнадцать лет.

Тогда мой отец работал в государственной структуре, где каждое слово могло стать взрывом. Там – интриги, закулисные договоренности, скрытые угрозы. Я чувствовала: мне нужно говорить. Кричать. Защищать. Писать. Но не могла – слишком опасно. А внутри все кипело. Горело. Хотелось стать рядом с ним. Сказать миру: вы не знаете, кто он. Вы не понимаете, как он важен. Какой он живой и настоящий.

Я вообще часто в семье брала на себя роль миротворца. Строителя. Защитницы. И тогда я написала дерзкую, смелую, политическую статью. Мне нужно было имя – сильное, громкое, вызывающее уважение.

Так появился он. Граф Штеффи. Я писала от его имени все то, что нельзя было сказать вслух. Последнюю статью я отправила отцу – мол, «глянь, какая классная вещь, вот народ какие мысли пишет». Он, ничего не подозревая, раскидал ее по коллегам, друзьям. С гордостью.

А потом я сказала: – Пап, это я написала. Он замолчал. И я знаю – в ту минуту он гордился. Хотя и не сказал. Просто молча кивнул. Но статья была чересчур резкой. Чересчур правдивой. Мне пришлось удалить канал.

А Графа Штеффи – похоронить. Теперь я достаю его из памяти. Очищенного. Возвращенного. Более зрелого. Но все с той же огненной душой. Это имя с историей. И оно снова мое. И вы можете спросить: как человек, который пишет о снятии масок, надевает новую?

Отвечу. Во-первых, эта первая книга – о жизни в маске. Пусть имя Граф Штеффи станет ее символом. Моей последней маской, которую я осознанно выбираю. Во-вторых, я понимаю, насколько эта книга может ранить мою семью. Мы из маленького города. Если я сразу открою все карты – это будет слишком. Слишком резко. Слишком больно. И, возможно, несправедливо. Моя семья к этому не готова. Но это – моя история.

И я имею право ее рассказать. Каждому нужно время. Чтобы принять. Чтобы понять. Я бы очень хотела, чтобы эта книга помогла моим родным увидеть меня по-настоящему. Услышать. Почувствовать ту внутреннюю борьбу, которую я вела тридцать семь лет. Может быть, эта книга станет мостом. Потому что сейчас я живу в ощущении, что от меня уже отказались. Что меня как будто нет. Я стала слишком белой. Слишком другой. Слишком неудобной.

Меня новую даже не пытались узнать. Проще было – забыть. Может быть, эта книга подскажет нам всем путь назад – к семье. Если не физически, то хотя бы сердцем.

Пролог

Все были уверены, что у меня идеальная семья. Друзья завидовали, враги пытались найти подвох. Уверена, кто-то даже представлял, как мы каждый вечер перед сном, словно герои реалити-шоу, обнимаемся и кричим в камеру:

– И мы счастливы!

Наша семья была очень красивой. Гармоничной. Гостепримной. Те, кто приходил к нам в гости, говорили:

– Как у вас тепло.

– У вас всегда так вкусно.

– Вы прямо как из кино.

– Вот бы у всех было так.

Мама угощала, хлопотала, смеялась. Прекрасно выглядела, а все недоумевали, откуда она берет эти молодильнвые яблочки.

Папа – громкий, веселый, уверенный. Порой даже слишком. Он был из тех, кто входит в комнату, и все немного пригибаются – настолько сильное у него было поле. Безоговорочный лидер, мужчина с харизмой и характером.

Сестра играла свою роль – роль будущей королевы нашего маленького провинциального мира. Она была красивой, яркой, живой. Она умела захватывать внимание, ускользать от давления и идти своим путем.

Я? Я была идеальной дочерью. Тихой. Послушной. Хорошенькой. Вежливой. Удобной.

Настолько удобной, что с радостью присматривала за детьми друзей семьи, и со столом охотно помогала, и понимала, когда нужно молча уйти в комнату, когда взрослые начинали обсуждать «важное». Я носила эту маску так долго, что и сама в какой-то момент решила – это я и есть.

Наш дом был полон еды, людей и разговоров. На фотографиях – счастье. На праздниках – музыка, гости, шум, жизнь. Картинка. Убедительная. Красивая. Завораживающая. Это была одна из наших масок. Настолько убедительная, что в нее верила даже я.

«У меня же хорошая семья, мне же повезло. Так ведь? »

Я жила в этой сказке – в своем личном «инстаграме без фильтров» (запрещенная сеть в РФ), где все выглядело идеально. Мой внутренний ребенок кричал от боли, скручивался и медленно погибал.

А я все гладила маску, подкрашивала уголки улыбки, и говорила себе:

– Ты должна быть благодарна.

Я носила эту маску, пока она не стала давить изнутри. Однажды я почувствовала зов. В моем сознании возникла идея, что я должна пойти к психологу.

– Зачем? – спросила я себя. – У меня же все хорошо. У меня идеальная семья.

Но другой голос – слабый, чуть слышный – пробормотал:

– Ты ведь плохо спишь. Давай узнаем почему и исправим это.

С этого и началось. С бессонницы. С тревоги. С усталости, которую я не могла объяснить.

Мне было 28, когда я впервые пришла к психологу. Это был тихий конец той самой «идеальной семьи». Потому что я перестала быть удобной. Перестала быть милой, послушной, бесконечно лояльной. Я начала задавать вопросы. Начала говорить «нет». Начала замечать. А значит – разрушать иллюзию.

Долгое время я молчала. Да и кому рассказывать? Кто поверит девочке из «идеальной семьи», что все не так, как кажется? Что за теплом и пирогами – внутренний холод и страх. Что за гордостью родителей – контроль и игнор. Что за смехом – недосказанность, а за «все хорошо» – пустота.

Теперь я готова. Готова рассказать правду. О том, что было за фасадом. О том, как все трещало, ломалось, расползалось по швам. О том, как рушились образы и падали идолы.

И о том, как я шаг за шагом, сквозь боль и страх, находила ее – себя настоящую.

Структура

Я долго размышляла, как выстроить главы этой книги, чтобы с каждой страницей напряжение росло, обнажая все более болезненные слои. Хотелось, чтобы накал чувств нарастал не искусственно, а органично – как это бывает в настоящей жизни, где одна маска ведет к другой, а за каждой улыбкой прячется еще не прожитая боль.

С высоты сегодняшнего дня многое стало очевидным. С кем-то из членов семьи путь к правде был легче. Какие-то связи оказались менее глубокими, менее ранящими. Эти люди были скорее посредниками, усилителями, катализаторами боли – но не ее источником.

Самой мощной связью была связь с мамой. Главная артерия. Самая сильная, самая болезненная. Поэтому я оставила эту главу напоследок. Потому что именно там – в этой связке – шла самая долгая борьба. Самая изнуряющая, тянущаяся сквозь годы сепарация. Словно бы из тела вырывали не чужое, а собственное.

Но начать я хочу с себя. С той, какой я была в разные этапы взросления – до первой встречи с психологом, до первых слов, сказанных в кабинете, где наконец можно было не быть «удобной». Конечно, какие-то темы я затрону лишь вскользь – они раскроются позже, в главах о семье. Но именно здесь я расскажу о той маленькой девочке, которая искренне верила, что она – счастливый ребенок.

Я не знаю, в какой момент на нее была надета маска. Возможно, мы найдем этот момент вместе, когда я начну вспоминать. Где-то там, в самом начале, она прилипла к лицу – почти незаметно. И осталась.

Помните фильм «Маска» с Джимом Керри? Это был мой любимый фильм в детстве. Иногда мне кажется, что я не просто ассоциировала себя с главным героем – я была им. Или, может быть, я была той самой собачкой, которая тоже надела маску и вдруг стала другой. Резкой. Смелой. Громкой.

Только в отличие от них моя маска не раскрывала – она прятала. Прятала страх быть нелюбимой, прятала боль, с которой я не знала, как справиться. Она превращала меня в идеальную дочь. В ту, которая угадывает желания. В ту, которая заслуживает любовь, играя роль.

Эмпат. Или как я перестала думать, что с ума схожу

Я всегда чувствовала других людей слишком сильно. Хотя тогда я не знала, как это называется. Я просто думала: «Наверное, я какая-то странная». Или: «Почему меня так штормит, хотя все вроде нормально?» Позже я узнала, что это – эмпатия.

Эмпат – это не просто человек, который может «понять» другого. Эмпат – это тот, кто чувствует чужое состояние как свое. Кто может буквально «впитать» эмоции другого человека – даже если тот ничего не сказал. Даже если просто вошел в комнату.

Со мной это происходило с детства. Я, как губка, ловила настроение любого человека, кто оказывался рядом. Если кто-то злился – я начинала ощущать тревогу, раздражение, хотя на меня никто не кричал. Если кто-то был в подавленном состоянии – у меня начиналось чувство пустоты, будто я проваливаюсь внутрь себя. И самое удивительное: через десять минут человек уже улыбается, ему легче, а мне – хуже.

Я чувствовала это, но не понимала, что именно происходит. Не понимала, почему я так устаю от общения. Почему после обычной встречи с кем-то мне нужно восстанавливаться часами. Почему, когда я захожу в комнату, где «что-то повисло в воздухе», у меня кружится голова.

А главное – я винила себя. Думала: это я слабая. Это я не умею контролировать эмоции. Это я что-то не так делаю. Но потом… я узнала, что я эмпат. Что это не слабость, не «психика подводит», а особенность. И это – мой дар. Но и моя ответственность.

Когда я жила в маске, я не понимала, что чувствую не только свои эмоции, но и чужие. Я просто ловила их и пыталась как-то выжить. Пыталась быть хорошей, веселой, чтобы «разрядить атмосферу». Старалась, чтобы другому стало легче – потому что тогда мне самой становилось легче. Но я не осознавала механизм.

Сейчас я знаю: это эмпатия. И когда я приняла это в себе – многое изменилось. Я стала просить. Стала говорить друзьям, близким: «Если у тебя плохое настроение – скажи об этом. Не молчи. Просто поделись. Давай проговорим». Потому что когда человек выговаривается – мне легче дышать.

Я поняла, что чужие эмоции все равно приходят – но теперь я знаю, чьи они. И могу их отпустить. Не носить внутри. Не сжимать в теле. Не превращать в свою боль.

Эмпатия – это мощно. Это глубоко. Но если ты не знаешь, что ты эмпат – ты думаешь, что у тебя просто что-то не так.

Теперь я умею замечать. Чувствовать. Разделять: это мое или чужое? И я принимаю в себе эту силу. С благодарностью. Но и с границами.

Я – эмпат. И это не проклятие. Это дар, который я учусь использовать осознанно.

Счастливое детство. Миф или правда?

Я скажу честно: до похода к психологу я искренне считала себя вполне счастливым ребенком. Или, по крайней мере, таким меня воспринимали окружающие. В глазах общества я была образцом – «нормальной», правильной девочкой, у которой все хорошо. Мне было около тридцати, когда впервые по-настоящему треснула оболочка этой уверенности, когда я впервые ощутила вкус свободы – внутренней, глубинной. А в каком возрасте я впервые оказалась у психолога – 27 или 28 – уже и не вспомню. Память стирает границы, а, может быть, и сама душа прячет даты, как нечто второстепенное. Ведь важно не когда, а почему. И, возможно, мы вместе найдем эту точку отсчета – проходя через хронологию моей жизни.

Я всегда чувствовала себя «нормальной» девочкой. Иногда – счастливой дочкой. Часто – удобной девушкой. Но вот счастливой сестрой я не была никогда. Не сложилось. Не заладилось с самого начала. И не получилось наладить позже, сколько бы я ни старалась.

Мое детство было хорошим. Не идеальным, но вполне теплым – по тем временам. Когда я смотрю на сегодняшних детей, рождающихся с телефоном в руках и планшетом под подушкой, я начинаю особенно ясно чувствовать, насколько мое детство было настоящим. Я родилась еще в Советском Союзе, но осознанные воспоминания уже пришлись на время России. Исчез дефицит, появилась стабильность – или ее иллюзия, – и жизнь становилась более-менее спокойной.

Я помню двор. Наши игры – простые, живые, по-настоящему теплые. Такие, что, кажется, были знакомы только нашему поколению. Мы играли в «резиночку», «казаки-разбойники», «классики», «халабуду», «школу». И еще была одна волшебная игра, которую я совсем недавно вспомнила: ты отворачиваешься, а другие бегут к тебе и замирают, когда ты поворачиваешься обратно. Или игра с шагами: «Дойду до тебя за три гигантских шага и пять лилипутиков!» – как будто кто-то из прошлого послал мне привет, всплывший в памяти, как детская фотография с запахом лета.

Я обожала играть в школу. Мне казалось, я обязательно стану учителем. Сейчас, когда я знаю свою натальную карту, понимаю: это было не случайно. Быть проводником, делиться, направлять – возможно, это и есть мой путь. Но тогда, как и многое в моей жизни, выбор профессии был не актом свободы, а полем боя. Протестом. Столкновением с родительскими ожиданиями.

Но об этом – позже. Мы еще вернемся к этим темам.

А пока я делаю один важный вывод: в рамках той реальности, в которой я жила тогда, в пределах той детской неосознанности, я действительно верила, что была счастливым ребенком. И в этом не было фальши. Это было мое искреннее убеждение.

Сейчас, после долгой внутренней работы, после терапий, консультаций, погружений – я могу сказать: я не была счастливым ребенком. Но сказать только это – тоже будет неправдой. Потому что до первого внутреннего раскола было ощущение света, теплоты, уюта. Маска была найдена так рано, надета так точно, что мне самой казалось – это и есть мое лицо. Где именно она появилась – я до сих пор не знаю. Потому что то детство, которое я помню, правда казалось мне классным.

Я уже говорила: у нас не было гаджетов. Первый телефон появился у меня в 14 лет – раскладушка Самсунг. До этого у мамы был Нокиа со змейкой – помните? Мы писали SMS с ограничением в символах, экономили на знаках препинания, сокращали слова, чтобы не платить за вторую смску. В этом был свой уютный ритуал, свой ритм, свое очарование.