Полная версия

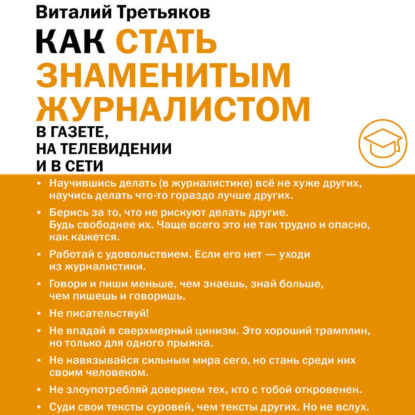

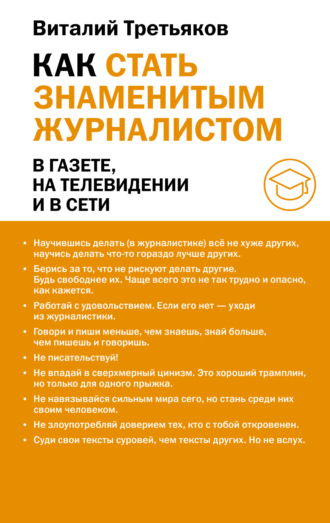

Как стать знаменитым журналистом

Существование таких режимов и соответствующего положения журналистов внутри них, как правило, объясняется и оправдывается высшими национальными интересами.

Проблемы тут, собственно, две. Во-первых, насколько поддерживается существование самого такого режима населением данной страны. Но это проблема не журналистики. Во-вторых, насколько владельцы и руководители средств массовой информации такой страны, а также сами журналисты склонны разделять соответствующую идеологию (в том числе и относительно роли и места журналистики) и насколько искренне они готовы работать в таких условиях.

Ясно по историческому опыту, что авторитарная концепция прессы, сколь бы логично и изощренно она ни была сформулирована (применительно к конкретным условиям того или иного государства) и сколь бы искренне ни принималась журналистским сообществом данного государства, рано или поздно (часто даже при жизни одного поколения) уходит, вслед за соответствующим режимом, в прошлое.

Правда, в нынешних (начала ХХI века) условиях, когда именно те страны, в которых все привыкли видеть эталоны демократии и образцы свободы СМИ, демонстрируют максимальную агрессивность в навязывании своих идей и норм поведения другим странам (в том числе и военным путем), и при этом еще и осуществляют глобальную и общенациональную электронную слежку за всеми, включая своих союзников и собственных граждан, я бы не стал сдавать авторитарную теорию прессы в архив. Как раз наоборот, именно сейчас (или в ближайшем будущем) она может оказаться наиболее востребованной (разумеется, в модернизированном и «облагороженном» виде). Причем не на каком-нибудь «авторитарном Востоке» или «деспотическом Юге», а как раз на «демократическом и либеральном Западе», где, на мой взгляд, фактически уже сформировался режим тоталитарной демократии или демократического тоталитаризма.

4.2. Либертарианская теория, или Теория свободной прессыЭто одна из двух (наряду с теорией социальной ответственности) доминирующих западных концепций СМИ. Понятно, что основывается она на политической доктрине либерализма.

Я приведу описание этой теории в компактном изложении российского исследователя Алексея Зубка:

Главная цель прессы (СМИ), согласно теории свободной прессы, – помогать в поиске истины и способствовать разрешению политических и социальных проблем, представляя все факты и мнения как основу для нахождения решения последних. Существенным условием для этого является свобода от контроля и давления правительства. Аудиторию позволительно снабжать информацией и мнениями, часть из которых может быть правдивой, другая – ложной, а третья – содержать и то и другое. При этом публика «переваривает» всю информацию, отвергая то, что противоречит общественным интересам, и принимает то, что служит интересам личности и всего общества. Каждый, у кого есть что сказать, имеет возможность высказаться, независимо от того, правильно его мнение или ложно, – это может решить только общество и непосредственно читатели. <…> Чтобы справиться с этой функцией, прессе следует оставаться совершенно свободной <…> служить инструментом внесудебного контроля над правительством. Пресса удерживает государственных чиновников от злоупотреблений и превышения власти. Она – «сторожевой пес» демократии, всегда готовый обнаружить и разоблачить любой произвол <…> тех элементов, от которых она призвана оберегать демократию. Либертарианская теория вместо государственного контроля предлагает контроль неформального типа, посредством «возвращения к истине» через свободную конкуренцию на рынке информации, мнений, идей. Также недопустима государственная поддержка в любой форме, потому что это ведет либо к контролю над «поиском истины» со стороны правительства, либо к преимущественному положению тех СМИ, которые получают экономическую поддержку государства.

Алексей Зубок, Телевизионный бизнес. М., 2012. С. 134–135

Понятно, что в данном описании доктринальное превалирует над реальным (практикой), особенно над практикой и самих западных стран, по привычке считающихся наиболее демократическими и либеральными. События первых десятилетий ХХI века доказывают это со всей очевидностью. Но все же надо признать, что в целом в большинстве стран мира, включая Россию, именно такой взгляд на СМИ доминирует в обществе и передается новым поколениям при обучении журналистике в университетах, тем более что в основе большинства программ такого обучения во всем мире лежат именно эти установки.

Справедливости ради необходимо отметить, что зарубежные СМИ, во всяком случае западные, пытаются в меру сил придерживаться установок либертарианской теории и на практике. Но, разумеется, в реальной жизни дистанция, отделяющая теорию от практики, велика. А в некоторых случаях – очень велика: слишком много примеров того, что в самых «либертарианских» в мире медиа, то есть в западных, существуют ограничения на освещение некоторых тем и проблем, игнорирование альтернативных мнений и позиций, а порой и табуирование информации о тех или иных событиях, что прямо противоречит догмату свободного потока информации.

4.3. Теория социальной ответственности прессыКак раз в силу того, что далеко не все, что декларируется либертарианской теорией, соответствовало реальному положению дел, а также потому, что общественный запрос на то или иное или по тому или иному поводу регулирование «полной свободы прессы» и даже просто «свободного потока информации», в том числе и со стороны государства, постоянно возникал, родилась теория социальной ответственности СМИ. Ее название достаточно точно передает суть этой доктрины: журналисты и СМИ в целом не только свободны в своей профессиональной деятельности, но и обременены определенной ответственностью и, по меньшей мере, не должны своей профессиональной свободой злоупотреблять. И дабы этого не случилось, над СМИ должен быть установлен «общественный контроль» (по-разному в разных странах институционально оформленный).

Вот как описывает основные принципы теории социальной ответственности Денис Маккуйэл (цитирую в изложении российского исследователя Геннадия Бакулева):

Медиа должны взять на себя и выполнять определенные обязательства перед обществом.

Эти обязательства должны выполняться за счет установления высоких или профессиональных стандартов информативности, правдивости, точности, объективности и баланса.

Возлагая на себя и применяя эти обязательства, медиа должны саморегулироваться в рамках закона и существующих институтов.

Медиа должны избегать всего, что может привести к преступлению, насилию или гражданским волнениям либо оскорбить группы меньшинств.

Медиа в целом должны быть плюралистическими и отражать разнообразие общества, предоставляя доступ к различным точкам зрения и праву на ответ.

Общество и публика, в соответствии с первым названным принципом, имеют право ожидать высоких стандартов работы (СМИ и журналистов. – В. Т.), и вмешательство (в их деятельность. – В. Т.) можно оправдать только заботой о благе народа.

Журналисты и медиауправленцы должны быть подотчетны перед обществом, так же как перед работодателями и рынком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.