Полная версия

От Айболита до Гудвина

Ответов, как всегда, несколько.

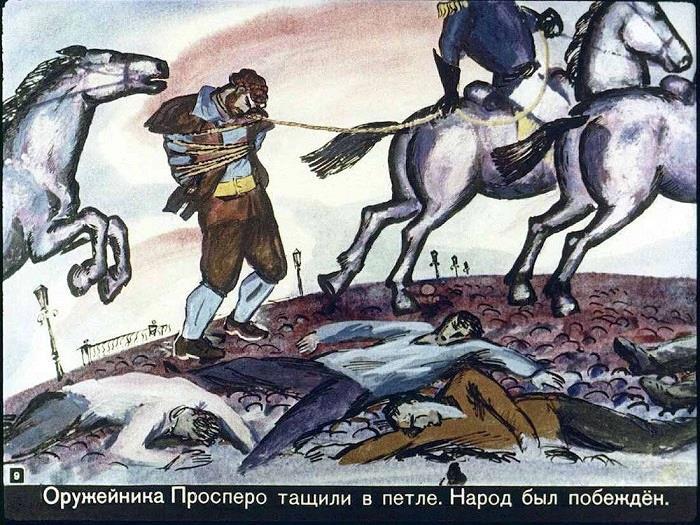

Во-первых, про революцию тоже можно писать по-разному. Юрий Олеша писал о ней вскоре после Гражданской, писал для людей, которые помнили, как обыденно и страшно это происходит.

Доктор Гаспар увидел на зеленом пространстве множество людей. Они бежали к городу. Они удирали. Издалека люди казались разноцветными флажками. Гвардейцы на лошадях гнались за народом.

Доктор Гаспар подумал, что все это похоже на картинку волшебного фонаря. Солнце ярко светило, блестела зелень. Бомбы разрывались, как кусочки ваты, пламя появлялось на одну секунду, как будто кто-то пускал в толпу солнечных зайчиков. Лошади гарцевали, поднимались на дыбы и вертелись волчком.

Бегущие люди приближались к городу. Целые кучи людей падали по дороге. Казалось, что на зелень сыплются разноцветные лоскутки.

Во-вторых, писать сказки тоже можно по-разному. "Три толстяка" написаны… Я уже устал употреблять слово "странно", поэтому скажу по-другому – инопланетно они написаны. Человеком с альтернативным языком, альтернативной эстетикой и альтернативным способом выражения мыслей.

Все герои носят странные имена – Тутти, Суок, Туб, Просперо, Тибул…

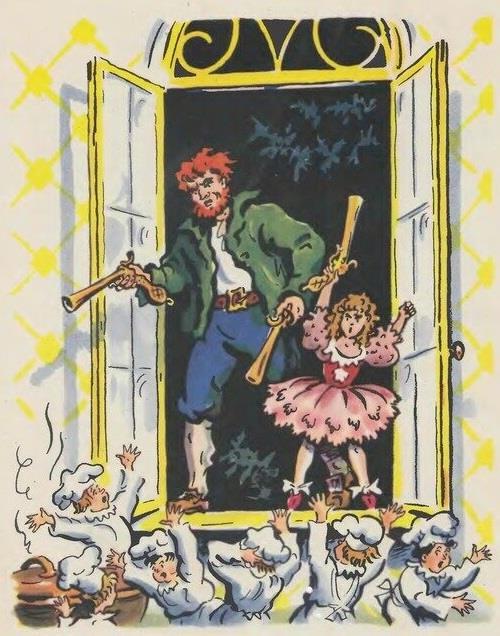

В сказке творится какая-то дичь – три толстяка и один наследник, черная пантера и воздушные шары, кремовый торт и железное сердце, падающая башня и механическая кукла. А также прочие арлекины и пираты, циркачи и акробаты.

Чтобы окончательно запугать несчастного школьника, сказка от начала до конца написана ни на что не похожими фразами вроде: «Пантера, совершая свой страшный путь по парку и по дворцу, появилась здесь. Раны от пуль гвардейцев цвели на её шкуре розами».

Да и сам этот "роман для детей" на деле не про революцию. По большому счету, революция в книге не более чем фон. Опасные декорации, в которых происходит развязка драмы, завязавшейся несколько лет назад:

Девочку и мальчика тайно разлучили,

Быть ему сестрою куклу научили,

Кукла говорящая плачет и смеётся…

Девочка уходит – кукла остаётся.

(с) Давид Самойлов

В общем, это очень, очень странная и даже пугающая история, которая, разумеется, запоминается навсегда. С первых слов: "Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было" – и до последних слов: "Прости меня, Тутти, что на языке обездоленных значит – «разлученный». Прости меня, Суок, что значит – «вся жизнь»…

Мы, слава богу, помним не то, что нам нравится, а то, что нас изменяет.

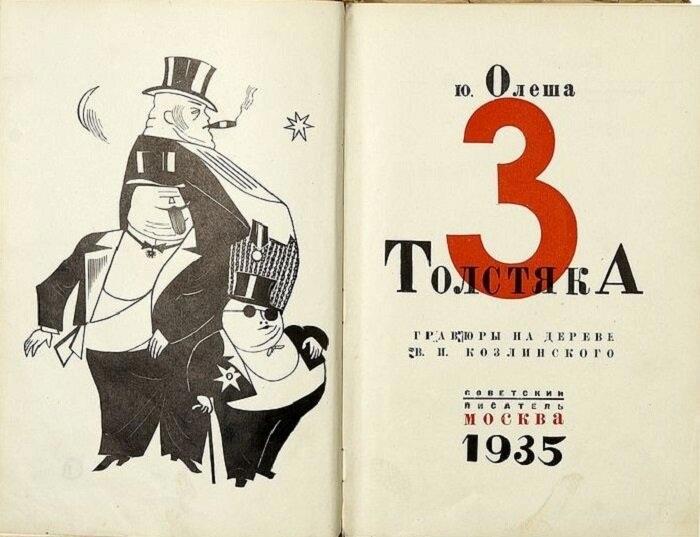

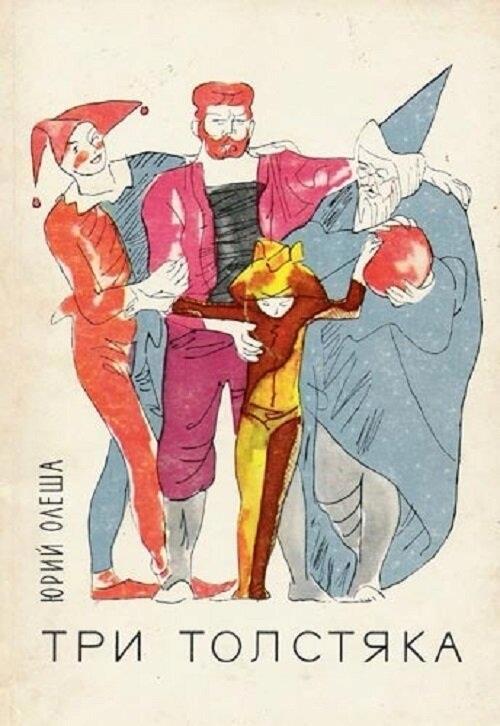

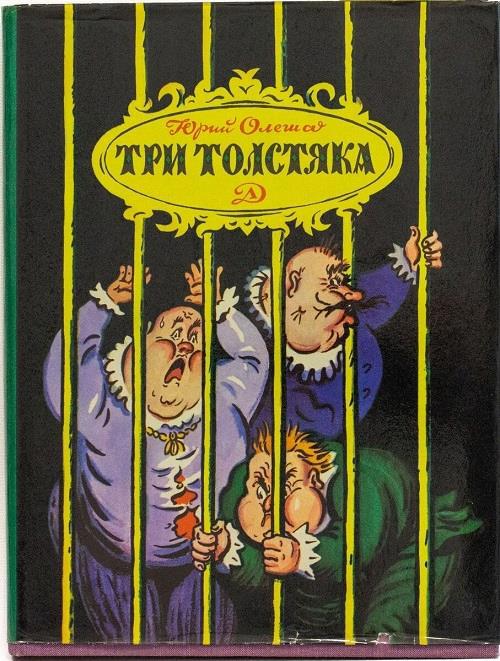

"Три толстяка" и много художников

Сказка "Три толстяка" была невероятно популярна. Ее перевели на 17 языков, а гонорары за переиздания и отчисления от театральных постановок позволяли Юрию Олеше жить без забот о завтрашнем дне, что в конечном итоге сломало писателю судьбу, но я сейчас не об этом.

Я о том, что из-за множества перезданий сказку "Три толстяка" иллюстрировало большое количество первоклассных художников.

Первым иллюстратором, как я уже писал, был Мстислав Добужинский:

– Я доктор Гаспар Арнери, – сказал он.

– Я начальник караула, капитан Цереп…

…Гвардеец храпел, а ему, спящему, казалось, что это в зверинце ревут тигры…

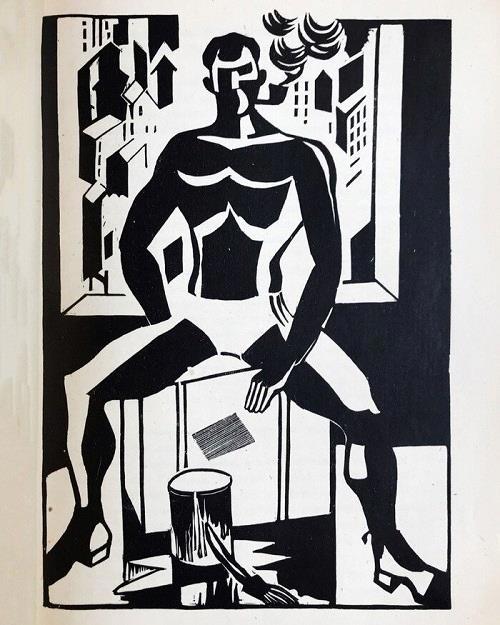

Вторым иллюстратором стал Владимир Козлинский, который оформил книгу в революционно-модернистском стиле.

Вот, например, Тибул, ставший негром в красных труселях.

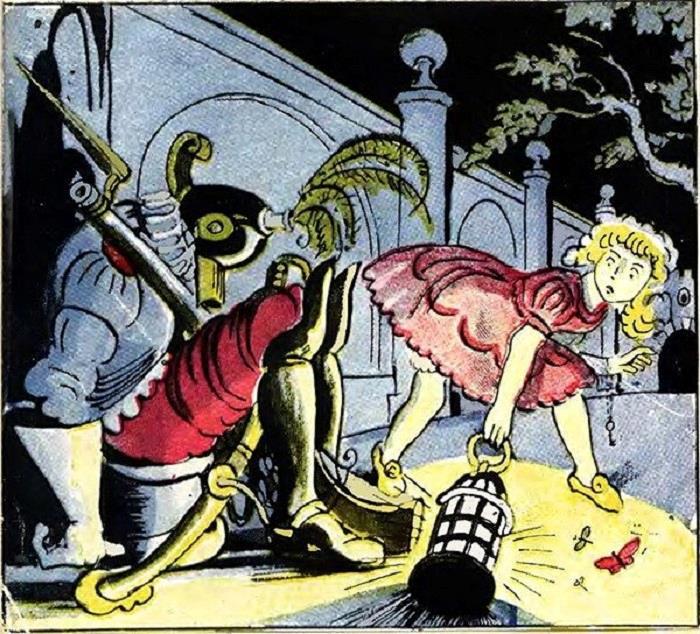

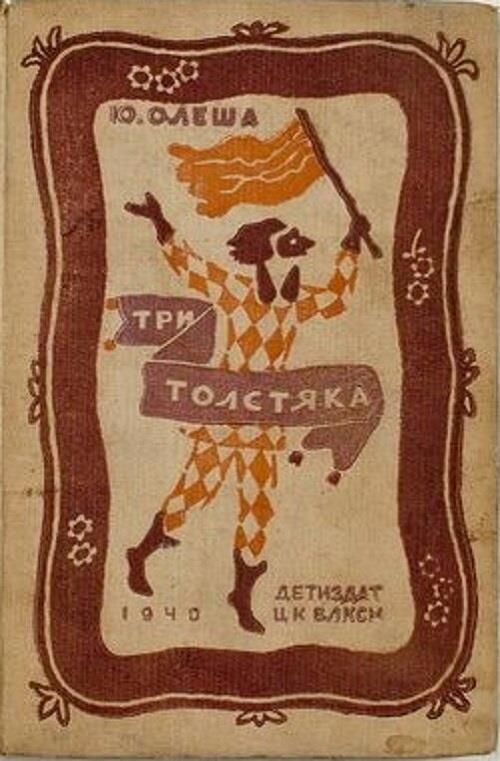

Третьим "Толстяков" рисовал Владимир Конашевич,

Причем книгу Олеши он проиллюстрировал в совершенно непривычной для себя манере.

Конашевич был одним из самых тиражных советских художников, однако его рисунки к "Трем толстякам" по неведомой мне причине ни разу не переиздавали. Из-за этого издание 1940 года стало библиографической редкостью и стоит очень дорого.

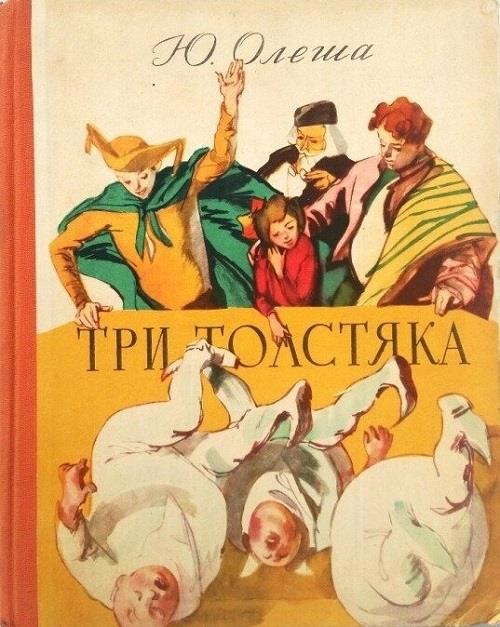

Послевоенные издания "Толстяков" начались в 1950-х году с издания, линейку иллюстраций для которого сделал Виталий Горяев.

Иллюстрации Горяева уникальны тем, что впоследствии Виталий Николаевич еще раз проиллюстрировал сказку Юрия Олеша, но уже овершенно по-другому.

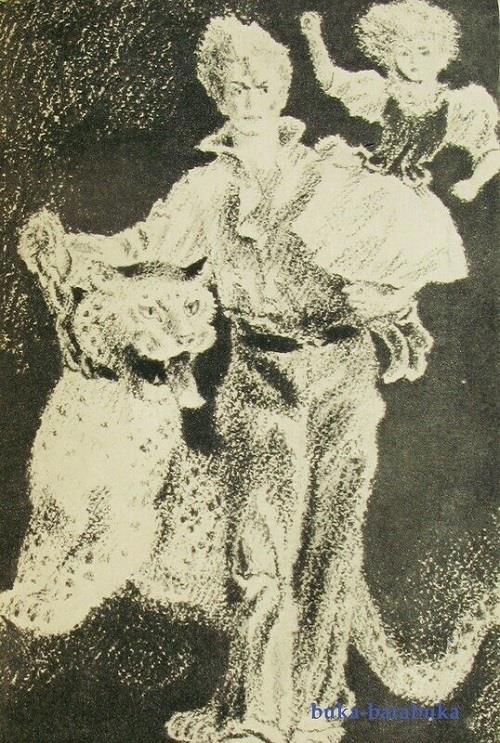

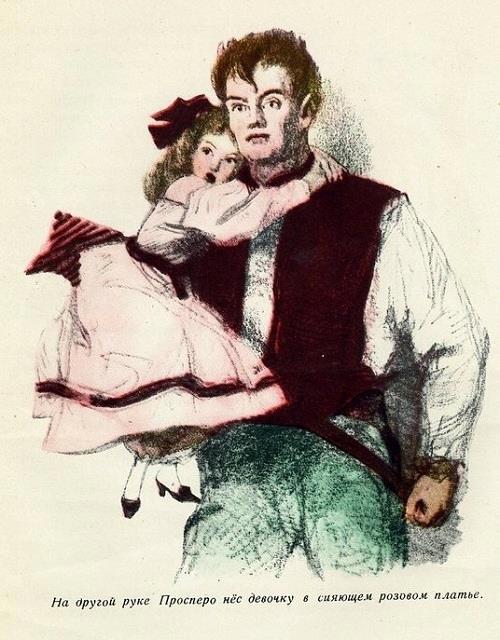

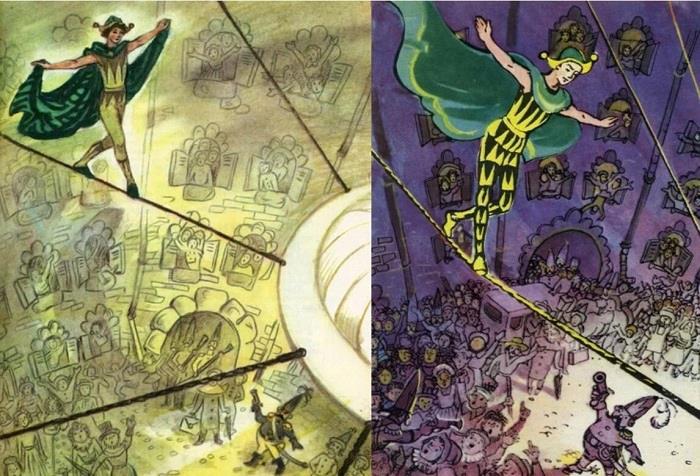

Вот Просперо и Суок 1956 года

А вот они же в 1969-м.

Но новая версия, надо сказать, зашла читателям гораздо хуже, большинство предпочитает первый вариант иллюстраций, из-за чего книга 1956 года также котируется на букинистическом рынке весьма высоко.

Потом был Борис Калаушин 1959 года.

Шикарный, мне он очень нравится.

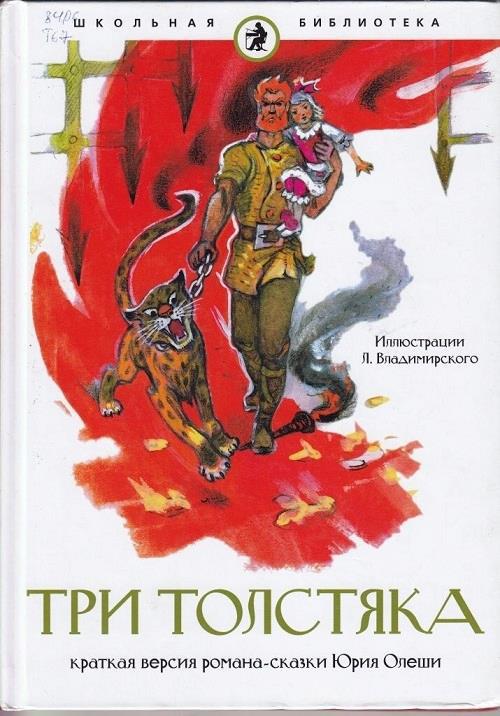

Но самыми популярными (и самыми разнообразными) являются иллюстрации Леонида Владимирского. Первую серию иллюстраций к "Трём толстякам" он сделал в 1954 году для издательства "Дитвидав", причем на украинском языке.

После этого он не раз иллюстрировал сказку Юрия Олеши, сделал несколько линеек иллюстраций.

И сегодня "Три толстяка" чаще всего издаются с его работами.

И это я еще не упоминал региональных изданий, которых десятки и каждое со своим иллюстратором.

Кроме того, в постсоветское время "Трех толстяков" отнюдь не перестали ни издавать, ни иллюстрировать. Есть интересные работы Александра Лебедева, Леонида Насырова, Олега Пархаева, Евгения Иванеева – но это уже за рамками моей книги.

Классика, драйв и ужас: три экранных образа "Трех толстяков"

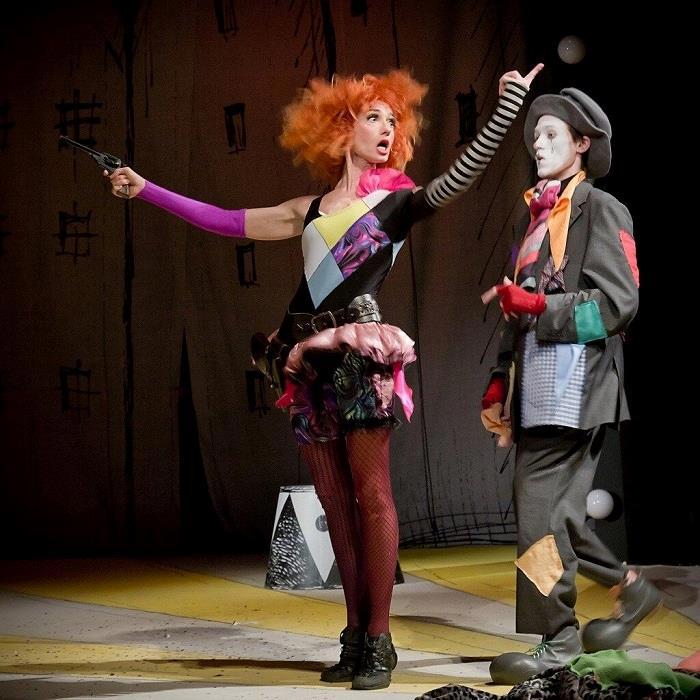

Сказку Юрия Олеши "Три толстяка" у нас экранизировали трижды.

Нет, вообще-то четвертый раз это сделали венгры в 1985 году, но я так и не нашел никого, кто хотя бы видел этот фильм, поэтому он не считается.

Так что экранизировали трижды.

Первый раз это сделали "бабушки советской анимации" сестры Брумберг, снявшие в 1963 году получасовой рисованный мультфильм.

Сестры Брумберг, всю свою жизнь проработавшие в тандеме, сняли много мультфильмов как до, так и после войны. Но особенно они прославились оттепельной так называемой "современной адаптацией класических сказок". Достаточно вспомнить их "Кота в сапогах" (цветного) с прилипчивой песней "маркиза, маркиза, маркиза Карабаса" или "Кентервильское привидение".

"Три толстяка" сняты в этой же стилистике – герои, сложенные из геометрических фигур, стильная рисовка и хороший юмор.

Фишка для посвященных состояла в том, что сценарий мультфильма написал Виктор Шкловский, последний муж Симы Суок.

Да, да, той самой. Ветренной красавицы, гражданской жены Олеши в молодости, ставшей прототипом девочки из сказки с навсегда запоминающимся именем. «Он сказал странное имя, произнёс два звука, как будто раскрыл маленькую деревянную круглую коробочку, которая трудно раскрывается: Суок!»

Фильм был хорошо и профессионально сделан, смотрелся с интересом, но и только. В него явно что-то не доложили и до многомерности исходника он фатально не дотягивал. Привораживающая магия книги исчезла и сегодня этот мультик практически забыт.

Вторую попытку сделал Алексей Баталов в 1966 году, и вот этот фильм помнят до сих пор.

Нет, создатели художественного фильма тоже убрали всю мистическую составляющую книги, оставив гольные приключения и неожиданные повороты сюжета. Человеко-зверя Туба безжалостно вычистили, да что там говорить – нигде даже не упоминается, что Суок и Тутти – разлученные в младенчестве близнецы.

Но в фильме, в отличие от мультика, есть нерв, который держит.

Это был второй фильм, снятый Алексеем Баталовым в качестве режиссера и поговорка о том, что писатель проверяется на второй книге, а режиссер – на втором фильме, была Алексею Владимировичу прекрасно известна. И он яростно старался не ударить в грязь лицом.

Порой даже с перебором – рискуя жизнью.

"Сейчас, когда есть компьютерные технологии и можно сделать все, вспоминать об этом смешно. А тогда другого выхода, как научиться самому ходить по канату, просто не было. Это центральная сцена фильма, весь сюжет на ней завязан.

Я был очень молод и пошел на риск. В здравом уме такого, конечно, сделать было нельзя. Больше года я учился ходить по проволоке. И научился! В кадре, где я с чердака выхожу на канат над площадью, отчетливо видно, что страховки нет».

Но, пожалуй, главной составляющей успеха фильма была юная исполнительница роли Суок, литовская школьница Лина Бракните. Это сейчас ее уже мало кто помнит, а тогда, в 60-е, после ролей в фильмах "Девочка и эхо", "Три толстяка" и "Дубравка" эта девочка была реальной суперзвездой и предметом воздыхания доброй половины мальчишек Советского Союза.

Перед невероятным обаянием Лины невозможно было устоять, а ее актерская органика была запредельна. Самое удивительное – эта бесспорно талантливая девушка категорически не желала быть актрисой. Как она позже призналась в интервью: "Когда я окончила школу, то обрадовалась в первую очередь не аттестату, а тому, что я теперь – взрослый человек и никто меня больше не заставит сниматься. Наверное, я просто пресытилась этой профессией".

И действительно – после совершеннолетия Лина, как она сама говорит, "сбежала из актерства" – больше ни разу не вошла в кадр, поступила на исторический факультет Вильнюсского университета, стала историком и всю жизнь проработала в библиотеке одного из институтов Академии наук Литвы.

Но съемки "Трех толстяков" она вспоминает с большой ностальгией, хотя за тогдашние условия труда школьников сегодня режиссера надзорные органы сожрали бы с ботинками.

Почти все цирковые трюки 13-летней девочке пришлось делать самой – даже жонглировать горящими факелами. Тренировала Лину жена Алексея Баталова Гитана Леонтенко – цыганка и потомственная артистка цирка. Как рассказывала повзрослевшая Лина: «Сначала не очень у меня получалось, но я была упорной. Если бы не это мое качество, то я и школу бы со своими разъездами не окончила. Все вечера за учебниками сидела».

Но это еще полбеды, гораздо больше проблем Лине доставляла злосчастная кукла наследника Тутти. Дело в том, что куклу сделали неудачно и она весьма отдаленно напоминала Лину. Поэтому ее использовали только в трюковых сценах.

А во всех остальных эпизодах куклу пришлось играть живой девочке, причем, чтобы Лина не моргала, веки ей заклеивали пленкой. Мало ей было пышного костюма и парика на жаре.

Но все это ерунда по сравнению с тигром. Вернее – тигрицей. В книге, как вы помните, пантеру на цепи вел Просперо, но в фильме автор сценария Михаил Ольшевский все изменил. Под этим псевдонимом, кстати, скрывался Михаил Ардов – единоутробный брат Алексея Баталова и будущий священник, буквально на следующий год после выхода фильма он станет иподиаконом в Скорбященском храме на Ордынке.

Так вот, сценарист придумал (а точнее – взял из пьесы Олеши) тигрицу Ленору, которую бродячие циркачи когда-то продали, а Суок нечаянно встретила в зверинце, когда спасала Просперо. Само собой, Суок и повела хищницу гонять гвардейцев.

Как это происходила, Лина Бракните рассказывала с немного нервным смехом: «В эпизоде, когда я, спасая заключенных из клеток в зверинце, сталкиваюсь с тигром, я повернулась к зверю спиной. Меня не предупредили, что этого делать нельзя. И вдруг чувствую – на плечи легли огромные тяжелые лапы. От страха я не поняла, как взлетела наверх по решетке. Полчаса отходила. Но пришлось снова входить в клетку, снимать еще дубли. Хорошо, что все тяжелое забывается, а в памяти остается только лучшее».

Если в рисованном мультфильме и художественном фильме явно ощущался крен от мистичности к сюжетности, то третья экранизация – кукольный мультфильм "Разлученные" – с лихвой восполнила этот перекос.

И рисованный мультфильм, и художественную ленту, можно сказать, адаптировали под детей, убрав оттуда жутковатую линию замены живого человека нечистым "подменышем", неотличимым и потом особенно опасным. Тема механического двойника (причем как правило у женщины) вообще была очень популярна в двадцатых годах XX века, когда писались "Толстяки".

Я даже не про классический "Метрополис".

У нас, слава богу, своих примеров хватало. А "Серый автомобиль", один из самых пугающих рассказов Александра Грина? А «Странствия и приключения Никодима Старшего» Алексея Скалдина? А «История парикмахерской куклы и другие сочинения ботаника Х» Александра Чаянова?

Ну да бог с ними, с механическими женщинами. Вернемся к мультфильму "Разлученные", который вобрал всю пугающую мистичность сказки, добавил собственной жути, мало что оставил от первоисточника и в итоге стал лучшей экранизацией "Трех толстяков".

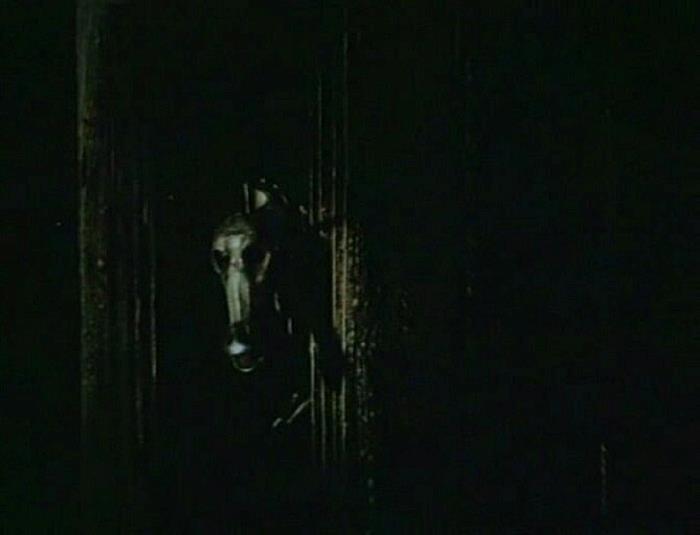

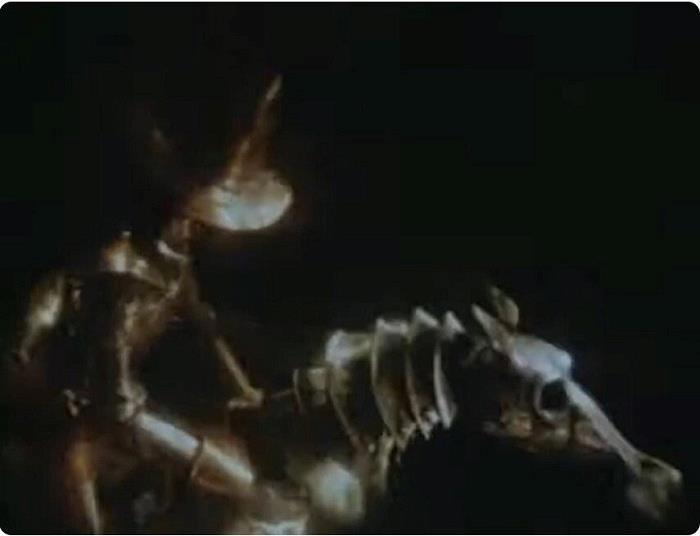

Это была не просто мистика, это был реальный беспредел. Миллионы советских детей стекленели в испуге, наблюдая этот ужас, летящий на крыльях ночи, и мечтая развидеть обратно этот душный ночной кошмар, стискивающий горло и заливающий в нутро жидкий азот. Как было не поседеть под взгядами механических игрушек-уродцев наследника или лошадей, заглядывающих ночью в спальню?

Самый цимес, фобос и деймос был в том, что мультфильм был невероятно талантливо сделан и потому воспринимался как данная в ощущениях реальность.

Здесь сложилось все.

И режиссура Николая Серебрякова, люто экспериментирующего с формой – в мультфильме, например, нет ни одной реплики персонажей, сюжет развивают исключительно видеоряд и песни: "Скакать, сыскать, забрать и скрыться, доставить нам наследного принца!".

И совершенно чумовой саунд-трек – стихи Давида Самойлова, положенные на музыку Геннадия Гладкова спели Михаил Боярский, Наталья Овчарова, Алиса Фрейндлих и Сергей Анашкин.

Ну и главная составляющая впечатлений от фильма – куклы художника-постановщика Алины Спешневой, невероятно талантливой художницы, очень рано погибшей.

Никто лучше нее не умел делать образы, одновременно пугающие и придающие глубину. Достаточно вспомнить картины на стекле, придуманные ею для фильма «Обыкновенное чудо» Марка Захарова.

Те самые, стирание которых в финале пугает страшнее Фредди Крюгера.

Как ни странно, самое адекватное описание завораживающего мультика "Разлученные" я встретил на Лурке:

"Зло, в отличие от книги, лишено каких-либо «смягчающих» комических черт, а гротеск заострен до того предела, за которым начинается ужас. Здесь не будет троих раскормленных «буржуев». Толстяки – триединое существо, прожорливое трехглавое чудовище, в котором не осталось уже ничего человеческого.

Здесь не будет недалеких стражников под началом солдафона Бонавентуры: гвардейцы – ходячие роботы, лишенные индивидуальности железные исполнители чужой воли. Здесь нет трусливого учителя танцев Раздватриса – да и не учат здесь танцам.

Дворец – бездонная черная утроба, где в окружении металлических уродцев, под пронизывающим взглядом череполицего Придворного медленно переваривается несчастный наследник Тутти, упорно не желающий превращаться в нового Толстяка, и его кукла кажется единственным лучом света в этом темном царстве.

Зато положительные герои – акробат Тибул, оружейник Просперо, доктор Гаспар и девочка-гимнастка Суок – остались точно такими же, какими мы их помним с детства, что лишь подчёркивает драматизм их борьбы со злом".

Разумеется, "Разлученные" – не детский мультфильм, его даже взрослым смотреть страшновато. Но иногда надо переступить через страх.

Впрочем, об этом уже спето:

Когда канат качается -

Нам впору бы отчаяться

Но смелый унимает дрожь

"Разлученные" – очередное подтверждение вечной истины, часто забываемой в нашем услужливом мире – ничего не дается даром. Чтобы получить что-то новое, надо через что-то переступить. Через страх, через лень, через соблазн – им нет числа.

Мне кажется, Олеша был бы доволен этой экранизацией.

Ну а мы от механической куклы 20-х переходим к деревянному мальчику 30-х.

Возвращение старой сказки

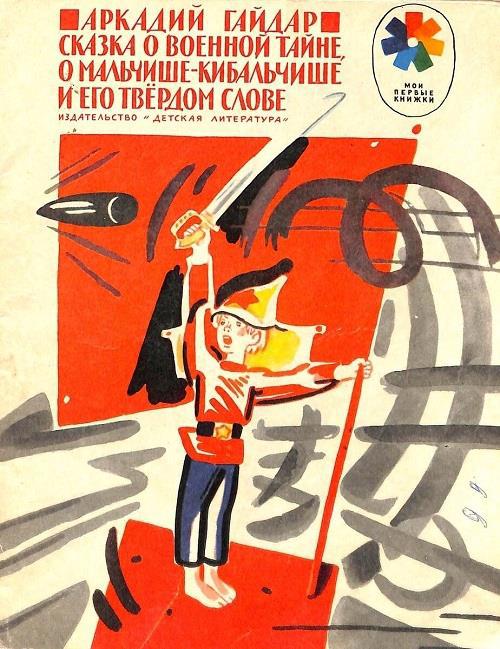

Мальчиш-Кибальчиш. Год рождения – 1933-й.

Я пообещал, что после механической куклы двадцатых будет деревянный мальчишка тридцатых – и соврал. Просто я совсем забыл про еще одного мальчишку тридцатых, который появился раньше деревянного Буратино – а в рассказе о советской сказке нам без него никак не обойтись.

Потому что Мальчиш-Кибальчиш, появившийся на свет в 1933 году, такая же знаковая фигура русской культуры, как Айболит или Буратино.

рисунок В. Лосина

"Нет-нет-нет! – скажут многие из вас. – Не надо нам такой сказки, незачем пичкать детей идеологией, тем более большевистской!".

А я вам так скажу – когда эта сказка была написана, большевики думали точно так же, как вы. Они вообще сильно сомневались, нужны ли советским детям такие сказки.

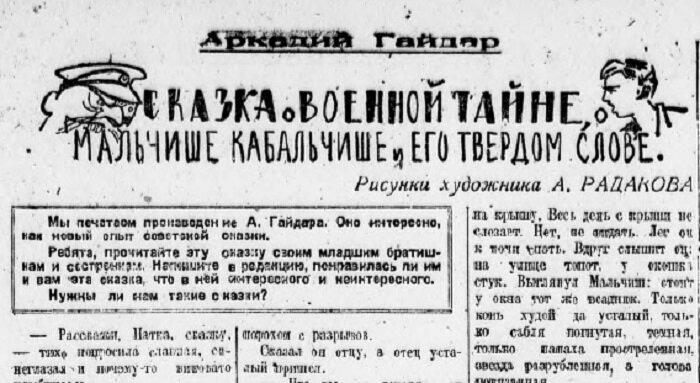

Первая публикация "Мальчиша-Кибальчиша" в газете "Пионерская правда" в апреле 1933 года сопровождалась следующим уведомлением редакции:

"Мы печатаем произведение А. Гайдара. Оно интересно, как новый опыт советской сказки. Ребята, прочитайте эту сказку своим младшим братишкам и сестренкам. Напишите в редакцию, понравилась ли им и вам эта сказка, что в ней интересного и неинтересного. Нужны ли нам такие сказки?".

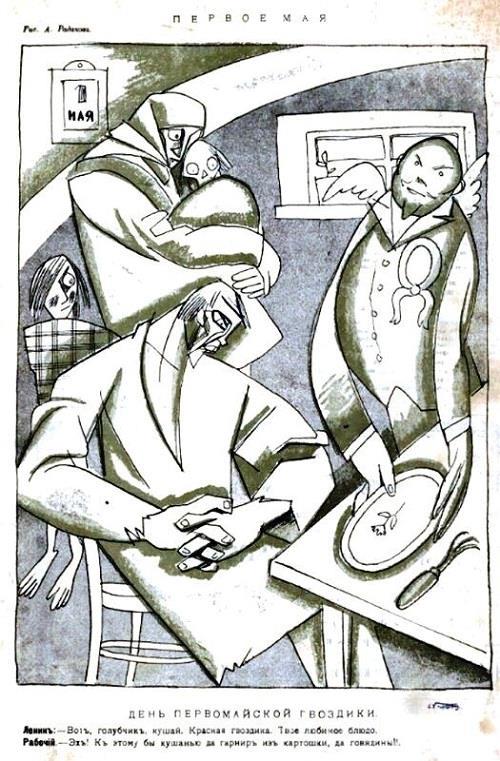

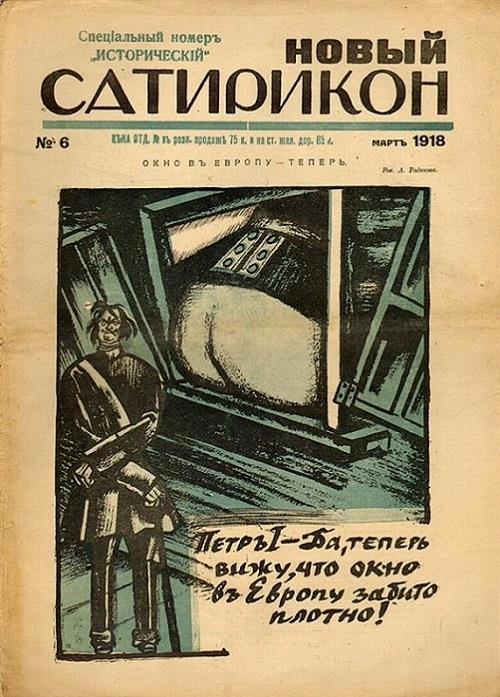

Очень смешно, что первым иллюстратором "Мальчиша-Кибальчиша" стал Алексей Александрович Радаков, с точки зрения сказки – классический Мальчиш-Плохиш.

В "Пионерской правде" в 1933-м он рисовал вот такие картинки.

А всего 15 лет назад популярный художник публиковал в либеральном "Новом Сатириконе" карикатуры на Ленина,

и сокрушался, что большевики безнадежно испортили отношения с прогрессивной Европой.

Но вернемся к Мальчишу-Кибальчишу.

Сомневалась не только редакция "Пионерской правды". Литературная критика буквально разгромила сказку Гайдара.

Корней Чуковский в 1934 году писал:

«Всякий совестливый и понимающий критик должен признать с огорчением, что революционная сказка Гайдара, несмотря на то, что у нее такой ценный сюжет, вся насквозь фальшива и безвкусна. Вместо строгого, скупого языка, который подобает революционной героике, претенциозное жеманное сюсюкание. <…> Представьте себе селедку с изюмом и сахаром. В рот нельзя взять, а возьмешь, выплюнешь. И приторно, и солоно, и чорт знает что».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.