Полная версия

От Айболита до Гудвина

Потом была пауза в двадцать лет, и вновь к Айболиту наше кино обратилось только в шестидесятых.

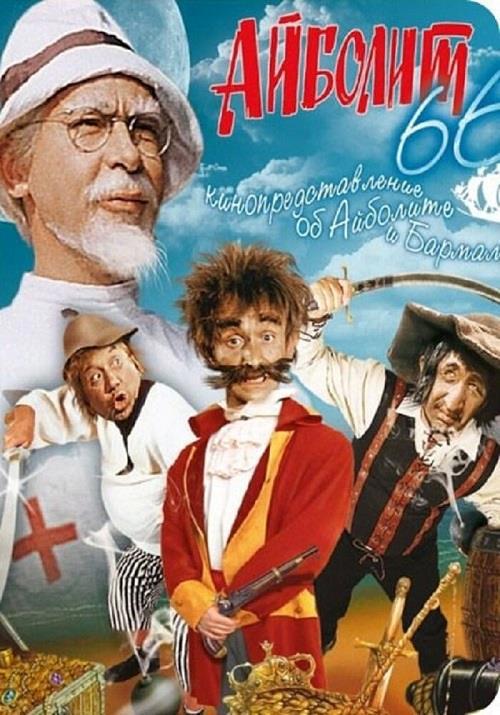

Дата производства была забита в самом названии – "Айболит-66".

Этот фильм – плоть от плоти Оттепели.

И дело даже не в шутках типа: «Я же говорил, что мы его обгоним и перегоним…».

Просто этот фильм мог быть снят только в те времена – времена Гагарина, твистов, "Кавказской пленницы", транзисторов "Спидола", стиляг, целины, фестиваля молодежи и студентов, солнечного света, высокого синего неба и искреннего ожидания коммунизма еще при жизни нынешнего поколения.

Снимающий свой третий фильм Ролан Быков экспериментировал просто неистово. Чего стоит только использование системы вариоскопического кино, позволяющей при неподвижной камере менять размер и форму экрана. Герои "Айболита-66" могли слоняться перед кадром, войти в экран или же выбежать за его пределы.

При этом в фильме абсолютно не скрывалось наличие съемочной группы, которая ближе к концу фильма активно влилась в сюжет. Быков пытался соединить кино, театр, цирк и эстрадные номера – и даже придумал этому коктейлю собственный термин «куваркалиада».

Олег Ефремов, находившийся тогда на пике популярности, сделал своего Айболита очень похожим на Дон Кихота – с седой эспаньолкой, но неплохой мускулатурой.

А Бармалея сыграл сам режиссер – и, на мой взгляд, лучшего Бармалея быть не может.

Помните?

«Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь!»

«Сейчас мы тебя будем убивать, грабить, обижать и унижать!»

«– Как ты посмел обмануть ребёнка?!

– Я не могу ждать, пока она вырастет».

«Всё-всё, конец фильма! Дальше без меня, дальше не интересно!».

Дальше?

Дальше было несколько проходных, на мой взгляд, экранизаций.

В фильме «Как мы искали Тишку» (1970 год), в роли Айболита снялся великий Михаил Яншин.

Мультфильм «Айболит и Бармалей» (1973 год) Наталии Червинской мне запомнился разве что фразой "Поем поросятинки – живот и пройдет!", да тем, что Айболита озвучил Гарри Бардин.

Тот самый Гарри Бардин, который уже на излете Советского Союза, в 1990 году сделает мультфильм «Серый Волк энд Красная Шапочка», где без доктора тоже не обошлось.

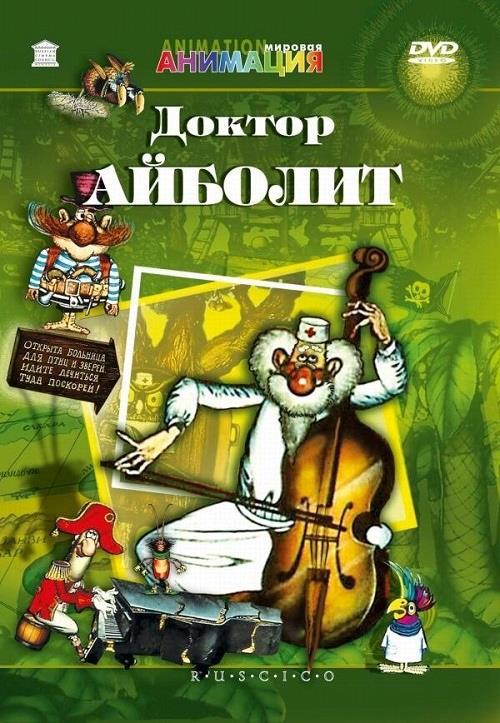

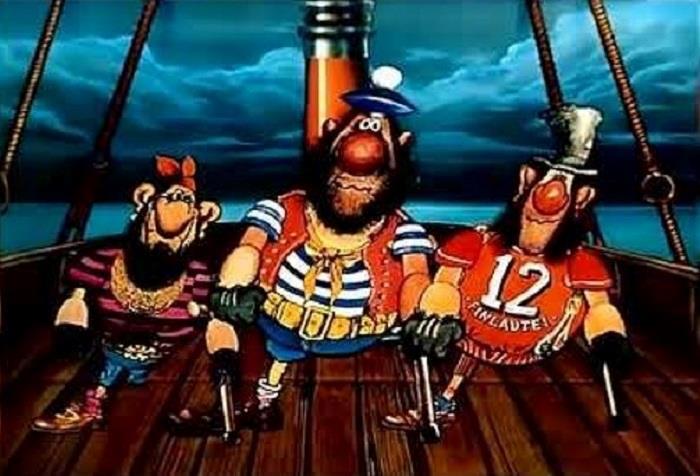

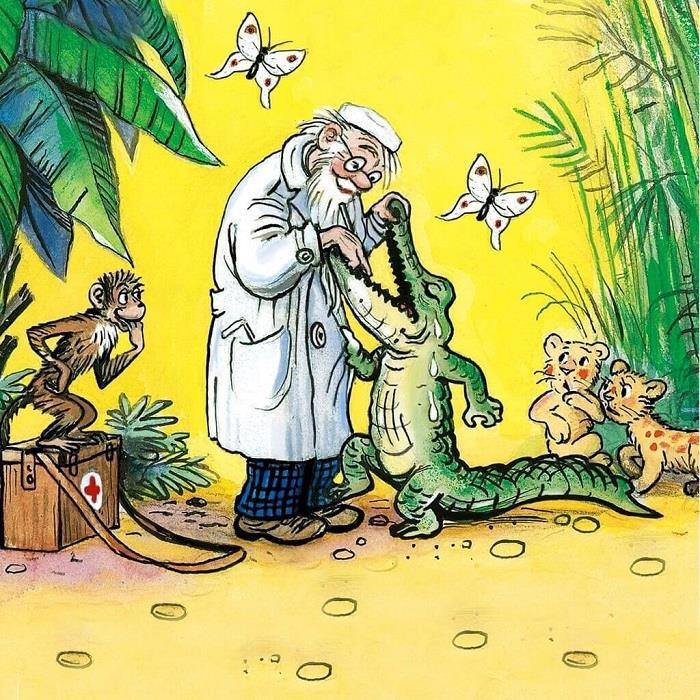

Но между этими двумя мультфильмами выйдет еще один – семисерийный «Доктор Айболит», снятый на студии «Киевнаучфильм» в 1984 году Давидом Черкасским, где доктора озвучили Сергей Юрский и Зиновий Гердт.

Вот этот проект, экранизировавший практически все сказки Корнея Чуковского, станет стопроцентным, невероятным хитом.

Причем вновь всех переиграл Бармалей.

Я кровожадный?

Кровожадный.

Я беспощадный?

Беспощадный.

Я злой разбойник?

Злой. Крокодила ко мне!

Режиссер фильма Давид Черкасский вспоминал: "Он ранимый, понимаете? Когда читаешь Чуковского, осознаешь, сколько всего намешано в этом герое!… Поэтому мы его сделали трогательным, а не злодеем. Сначала он хорохорится, делает вид, что он очень злой, даже реплика такая есть: «Я злой разбойник? – Злой!». У нас он вышел несчастным таким евреем (…) А озвучивал его Жора Кишко. Он своим тоном делал героя очень нежным и чуть-чуть плаксивым".

Да что долго говорить? Для моего поколения это был по настоящему культовый фильм. Если вам за сорок, и вы никогда не орали в голосину: "Ма-а-аленькие дети, ни за что на свете, не ходите, дети, а Африку гу-лять!" – вы как-то странно живете.

Написал эту строчку и подумал – а вообще, по справедливости, у каждого поколения должен быть свой Айболит.

Так сложилось исторически.

Он был у довоенных пионеров и послевоенных октябрят, он был у детей оттепели и детей застоя, даже у детей перестройки он был!

Что-то задерживается докторишка.

Интермедия о забаненных сказках

Эта книга о культовых сказочных героях советских писателей построена по хронологическому принципу. Я начал ее с Айболита, потому что все началось именно с него.

Добрый доктор, появившийся на свет в декабре 1924 года, стал первым культовым сказочным героем СССР.

Да и, в изрядной степени – не только СССР. Как бы ни было печально в этом признаваться, у нас, в сравнении с европейской, была довольно слабая традиция детской литературной сказки.

Одни – как сказки Пушкина или «Конек-Горбунок» Ершова – стали детскими только постфактум, а писались они для взрослой аудитории. Другие – как множество книг, известных только литературоведам – не выдержали испытания временем и канули в Лету.

Нет, разумеется, нельзя сказать, что советские сказочники пришли на дикую целину – у нас были «Черная курица» и «Городок в табакерке», "Серая шейка" и "Лягушка-путешественница", "Три медведя" и "Аленький цветочек". Но в целом, как явления, детской литературы еще не сложилось. И если в области "взрослой" литературы мы не только ничем не уступали другим странам, но и превосходили многих, то в области детских сказок на начало ХХ века Россия отставала от европейских держав примерно так же, как в производстве алюминия или тракторостроении. Как вам расскажет любой честный экономист, если нет собственных наработок в какой-то области, все начинают с одного и того же.

С воровства.

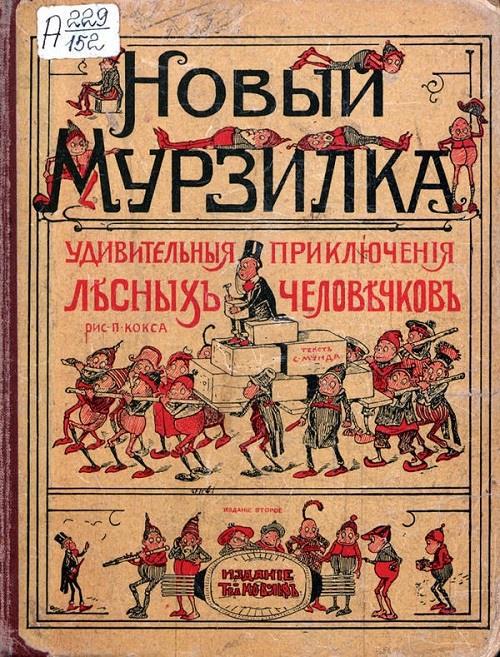

Шучу. Все начинают с копирования и переосмысления удачных зарубежных образцов. Именно поэтому на начальном периоде создания русской литературной сказки была столь велика доля заимствований. Причем большевики здесь не при чем, все началось еще до революции. «Царство малюток» Анны Хвольсон, которое сегодня часто вспоминают в связи с Незнайкой и Мурзилкой – не что иное, как нелицензионная копия комиксов о брауни канадца Палмера Кокса. Причем там был даже не перевод – Анна Борисовна просто брала рисунки Кокса и сочиняла по ним свои истории. Все как в детском стишке: «По этим картинкам, по этим картинкам, которые мы рисовали для вас, придумайте сами, придумайте сами, придумайте сами веселый рассказ».

После революции «процесс становления путем присвоения» продолжился, но я хотел бы заметить, что ложными являются оба популярных тезиса – и «коммунисты все украли» и «коммунисты ничего не крали». Истина где-то посредине. Как минимум три очень популярные сказки – «Айболит», «Буратино» и «Волшебник Изумрудного города» – имеют западные аналоги. Буратино начинался как перевод «Пиноккио», но после нескольких глав Алексей Толстой не выдержал и начал писать свое, авторы «Айболита» и «Волшебника» перевели первый том серий, а потом писали свое в чужих декорациях. Говоря современным языком – творили фанфики, которые оказались хорошей литературой и даже столетие спустя пользуются у детей огромным спросом.

Это было и отрицать это бессмысленно.

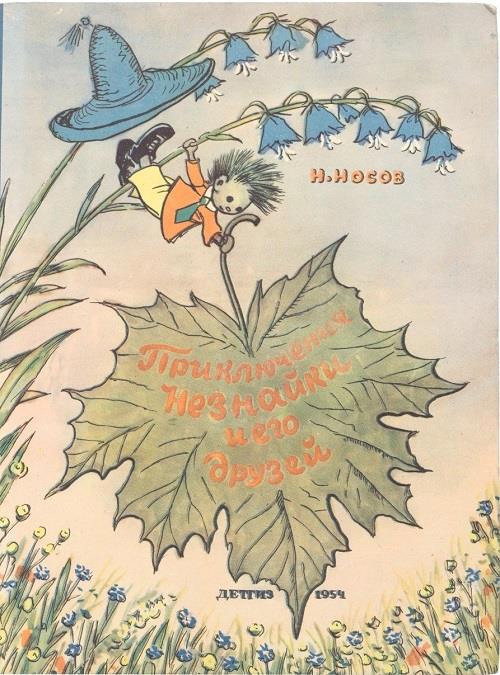

Но ничем не лучше и противоположная позиция, когда обличители советской власти абсолютизируют заимствования и записывают в плагиаторы всех подряд – и Лагина с «Хоттабычем» и даже Носова с «Незнайкой», что вообще смешно. Но об этом поговорим позже.

А сейчас – очень важный вопрос. Почему же Россия отставала в области литературной сказки? Ведь это же не была какая-то абсолютно новая для нас область. Вообще-то 19 век – это время победного триумфа русской литературы. Почему же у нас сказки не писали?

Ответ простой – не хотели.

В последнее время очень много пишут о том, как гады-большевики запрещали сказки, но почему-то не упоминают, что до революции сказочников тоже вовсе не встречали цветами и транспарантами. Абсолютно большинство авторитетных дореволюционных теоретиков детской литературы признавали только реализм.

В их рассуждениях была определенная логика. Детская литература должна быть в первую очередь полезной. Ребенок из книг должен узнавать хорошую, годную информацию, которая юному гражданину обязательно пригодится в его многотрудной (других у нас не бывает) судьбе.

И на сказки, которые брехня по определению, всегда смотрели с большим подозрением. А большевики, де-факто забанившие сказку в 20-е, просто заимствовали эту концепцию один в один. Как пример, можно вспомнить книжку «Октябрёнок пострелёнок» Н. Агнивцева, где октябренок объясняет разным сказочным героям, что им нет места в современном мире.

Проиллюстрировать воззрения 20-х годов проще всего на примере все того же нашего первого талантливого, если не сказать гениального, сказочника Корнея Чуковского. Я, кстати, не рофлю, я действительно считаю, что Корней Иванович знал какое-то «птичье слово», которое завораживает детей и лишает их воли. Настоящие и бывшие родители не дадут соврать – сказки Чуковского дети слушают открыв рот и буквально впитывают эти стихи. Мои дочки в три года наизусть цитировали не самые короткие сказки вроде «Мухи-цокотухи» или «Мойдодыра»: «Он удаил в медный таз и вскьичал: «Кая-баяз».

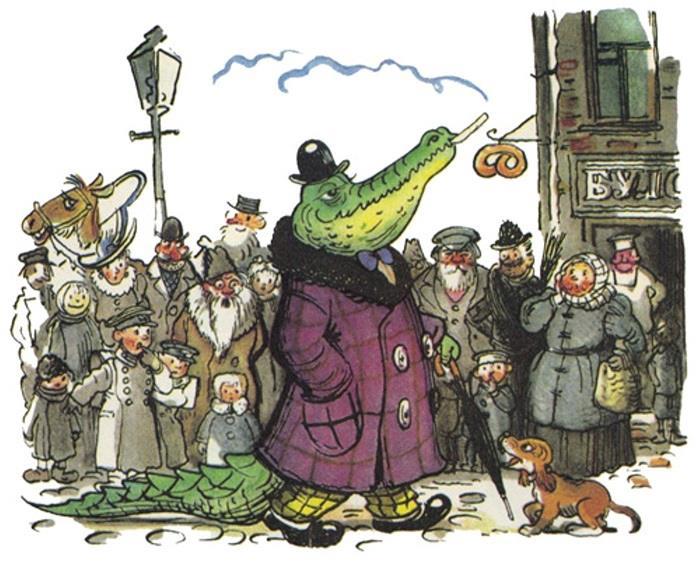

Так вот – именно с вышеизложенных позиций сказки Чуковского и разгромила Надежда Константиновна Крупская, опубликовавшая в «Правде» вземлезакопательную статью «О «Крокодиле» Чуковского».

«Надо ли давать эту книжку маленьким ребятам? Крокодил… Ребята видели его на картинке, в лучшем случае в 3оологическом саду. Они знают про него очень мало. У нас так мало книг, описывающих жизнь животных. А между тем жизнь животных страшно интересует ребят. Не лошадь, овца, лягушка и пр., а именно те животные, которых они, ребята, не видели и о жизни которых им хочется так знать.

Это громадный пробел в нашей детской литературе. Но из «Крокодила» ребята ничего не узнают о том, что им так хотелось бы узнать. Вместо рассказа о жизни крокодила они услышат о нем невероятную галиматью».

Не поспоришь – вряд ли даже в зоологическом саду крокодил «с папиросой ходил и по-турецки говорил». Пользы от этих стихов никакой.

Ладно, не буду растекаться белкой по древу, сразу скажу, что сказку советская власть реабилитирует только в новом десятилетии, в начале тридцатых, в сталинское время. Кстати, сам вождь во время одного из выступлений продемонстрировал, что сказочника Чуковского он тоже почитывает.

И.В. Сталин. Из «Заключительного слова по политическому отчету ЦК XVI съезду ВКП(б)», 2 июля 1930 г.

«Вот эта боязнь нового, неумение подойти по-новому к новым вопросам, эта тревога – "как бы чего не вышло" – эти черты человека в футляре и мешают бывшим лидерам правой оппозиции по-настоящему слиться с партией.

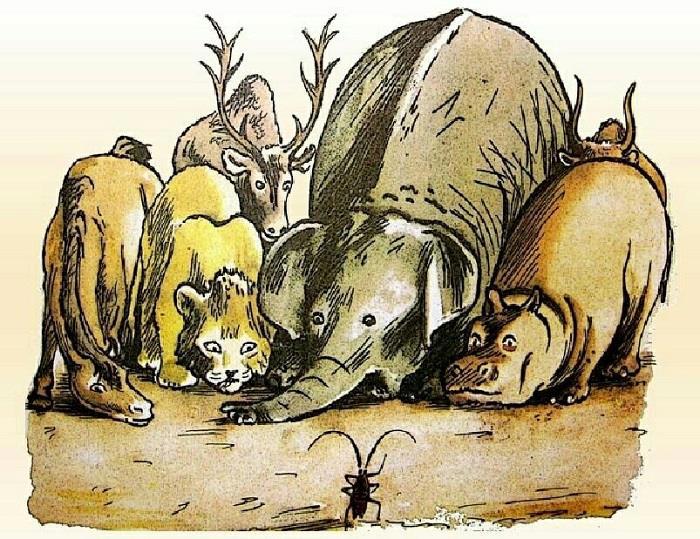

Особенно смешные формы принимают у них эти черты человека в футляре при появлении трудностей, при появлении малейшей тучки на горизонте. Появилась у нас где-либо трудность, загвоздка, – они уже в тревоге: как бы чего не вышло. Зашуршал где-либо таракан, не успев еще вылезть как следует из норы, – а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели Советской власти. (Общий хохот.)

Мы успокаиваем их и стараемся убедить, что тут нет еще ничего опасного, что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться. Куда там! Они продолжают вопить своё: "Как так таракан? Это не таракан, а тысяча разъяренных зверей! Это не таракан, а пропасть, гибель Советской власти"…

Последствия реабилитации не заставили себя ждать. Именно в тридцатые был заложен фундамент отечественной литературной сказки. Сказочники – настоящие, не поддельные – появлялись один за другим, книги, которые станут классикой, выходили по нескольку штук в год.

Показательно, что поводом для появления статьи, окончательно оправдавшей сказку, стал все тот же Чуковский. Я, разумеется, о программной статье А. Бойма о «Докторе Айболите» Корнея Чуковского, опубликованной в «Комсомольской правде» в 1936 г.

«Горе-педагоги и черствые тети из наркомпросов пытались в течение ряда лет лишать нашу детвору живительных соков, разносимых сказками. Изгоняя фантастику из детских книг, они думали, что творят архиреволюционное дело. Скудоумные воспитатели считали необходимым начинять детей голыми «политическими» лозунгами, по существу загораживая от детей «весь богато разносторонний мир действительности. Если одни «леваки» проповедовали глупую антиленинскую теорию отмирания школы, то другие в это время вытравливали из детских книжек все яркое и фантастическое.

Недомыслие этих людей явствует из того, что они серьезно считали, что знакомство детей с историей прошлого или с животным миром уводит их от «современности». Они способствовали оказениванию детской литературы, сужению ее тематики. Из-за этого многие учителя и вожатые до сих пор разговаривают с ребятами о волнующих событиях сегодняшнего дня языком сухим, лишенным запоминающихся образов».

<…> Обязательно следует указать на огромное значение сказок для воспитания фантазии у ребят. К сожалению, мы мало обращаем на это внимания. А ведь нет такой профессии, которой богатая фантазия не помогала бы в работе. Ленин однажды сказал о фантазии: «Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности…».

Но все-таки была одна сказка, которая сумела прорвать блокаду даже в 20-е.

О ней – в следующей главе.

Взлетевший

Три толстяка. Год рождения – 1928-й.

Вообще-то он был поляк и его родным языком был польский. Но жизнь все исправила.

Когда ему было три, семья переехала из Елизаветграда Херсонской губернии в Одессу. Елизаветград – это который потом был Зиновьевск, затем Кирово, затем Кировогр́ад, а ныне Кропивницкий. А Одесса – она Одесса и есть.

Одессу он и считал своим родным городом.

Детство было как в фильме "Зеленый фургон" – учеба в Ришельевской гимназии, игра в футбол за гимназическую команду, сочинение стихов, публикация творения под названием «Кларимонда» в газете «Южный вестник», взбудоражившая всю родню.

Окончание гимназии совпало с революцией. Наш герой, которого, кстати, звали Юрий Карлович, но тогда – просто Юра – поступил на юридический факультет Одесского университета. И ничего там не делал – по его собственному признанию: «Ничего не усвоил за эти два университетских года. Сдал только один зачет: теорию права».

Зато в годы Гражданской войны подружился со множеством интересных людей: Валентином Катаевым, Эдуардом Дзюбиным, будущим поэтом Багрицким, Иехиелом-Лейбом Файнзильбергом, будущим Ильей Ильфом, чей почтенный папа работал бухгалтером в банке на Дерибасовской (угол Ришельевской) и младшим братом Валентина Женькой Катаевым, будущим Евгением Петровым.

Сразу после Гражданской войны вся эта компания начала перебираться в Харьков по призыву хромого Нарбута, о котором кто-нибудь когда-нибудь обязательно напишет роман.

Начав кочевать, трудно остановиться. Из Харькова покорять Москву первым отъехал Катаев-старший, за ним клином потянулись и остальные.

В 1922 родители релоцировалась в Польшу, тогда этнические поляки, эстонцы, финны, литовцы и т.п. получили право выехать из Советской России на историческую родину.

Но Юрий уехал не на запад, в Варшаву, а на восток в Москву.

Какая Варшава, о чем вы? Мир будет наш, а вы про какую-то Варшаву, матка боска.

Да, фамилия его была Олеша.

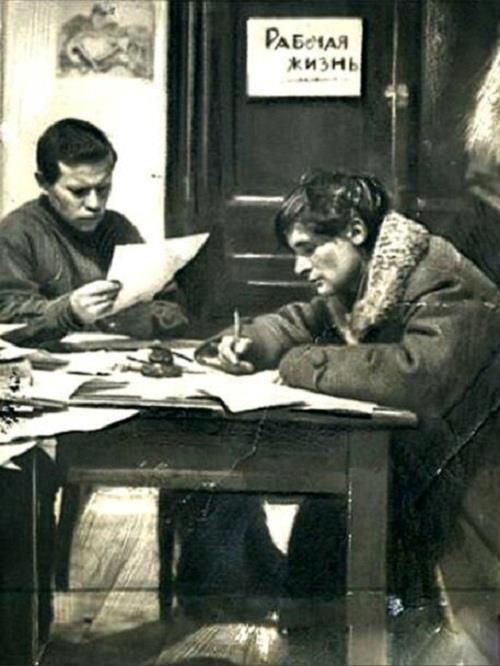

В Москве они все набились в штат газеты "Гудок", где их компания приросла двумя бывшими киевлянами – Булгаковым и Паустовским.

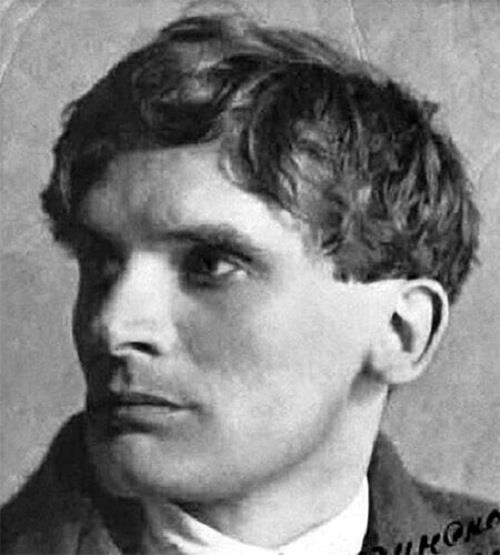

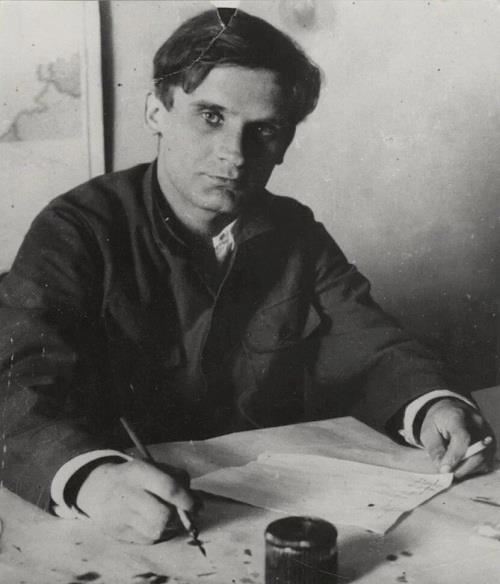

Жили весело, как живут все двадцатилетние. Много писали, еще больше пили. Вот наш герой в редакции газеты "Гудок". Зацените офисный кэжуал.

А вот сотрудники газеты "Гудок" в ресторане ВЦСПС в 1927 г. Олеша подпер голову рукой, со стаканом – Валентин Катаев, между ними – Евгений Петров.

Жили весело, но бедно. Юрий Олеша, взявший псевдоним Зубило и Илья Ильф жили прямо в типографии газеты "Гудок", в импровизированном общежитии с фанерными перегородками и без мебели, которое Ильф увековечит в "12 стульях" под именем общежития имени монаха Бертольда Шварца.

В 1924 году произойдет два события.

Во-первых, Олеша навсегда бросит писать стихи. На своем поэтическом сборнике, подаренном Булгакову, он напишет: «Мишенька, я никогда больше не буду писать отвлеченных лирических стихов. Это никому не нужно».

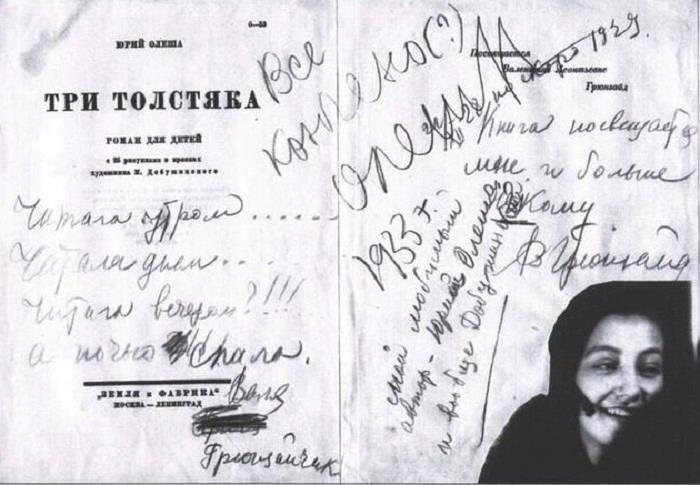

А во-вторых, он познакомится с совсем еще юной девушкой Валей Грюнзайд, у которой будет с собой книга – сказки Андерсена. Подбивая клинья, он обратил внимание на книгу и пообещал девушке написать для нее самую лучшую сказку.

К делу написания сказки Олеша подойдет со всей серьезностью. Поскольку денег у него не было даже на тетрадь, он ночью перекатил из типографии "Гудка" в свою комнату рулон бумаги размером с бочонок. И принялся отрывать куски от рулона и писать на них сказку – прямо на полу, поскольку мебели, кроме матраса, у него не было никакой: «Бочонок накатывался на меня, я придерживал его рукой… Другой рукой писал. Это было весело, и тем, что мне весело, я делился с веселым Ильфом».

Я долго думал, что это обычные литераторские байки, и только недавно узнал, что рукопись из кусков ворованного рулона сохранились до наших дней – спасибо бережливой жене писателя.

Сказку он написал быстро и назвал ее "Три толстяка". Но подкат не прокатил – Валя Грюнзайд в итоге стала женой соавтора Ильфа Евгения Петрова.

А сказку издавать никто не хотел, потому что сказки были забанены советской властью. Не помогло даже то, что сказка начиналась словами:

«Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Всё это выдумки и сказки для совсем маленьких детей».

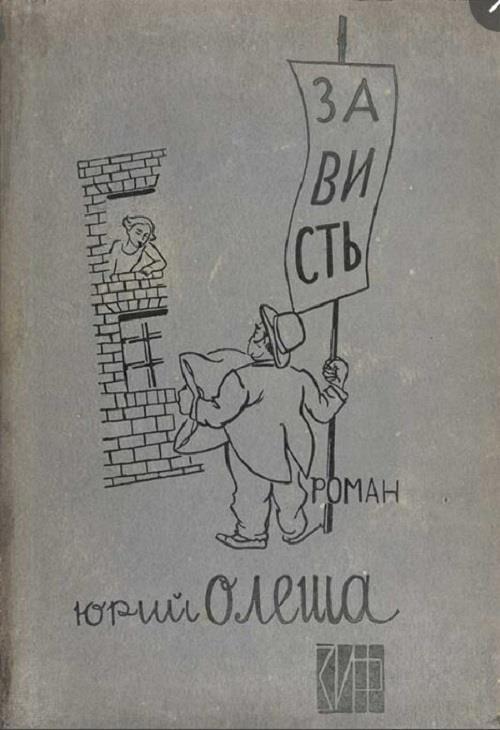

Тогда Олеша очень сильно рассердился и написал роман "Зависть", который начинался словами:

«Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. Желание петь возникает в нем рефлекторно. Эти песни его, в которых нет ни мелодии, ни слов, а есть только одно "та-ра-ра", выкрикиваемое им на разные лады, можно толковать так: «Как мне приятно жить… та-ра! та-ра!.. Мой кишечник упруг… ра-та-та-та-ра-ри… Правильно движутся во мне соки… ра-та-та-ду-та-та… Сокращайся, кишка, сокращайся… трам-ба-ба-бум!"».

Когда Олеша говорил: "Я вошел в литературу сенсационно" – он не врал ни одной буквой.

"Зависть", опубликованная в журнале «Красная новь» в 1927 году стала реальной бомбой, роман читала вся страна, а Юрий Карлович Олеша в одночасье сделался самым популярным советским писателем.

Да и не только советским.

"Зависть" читала и обсуждала вся русская эмиграция. Нина Берберова писала об этом так:

"Об Олеше (и я этим горжусь) я написала в эмигрантской печати первая. Это было летом 1927 года, когда "Зависть" печаталась в "Красной нови". <…> Я прочитала "Зависть" и испытала мое самое сильное литературное впечатление за много лет. Это было и осталось для меня крупнейшим событием в советской литературе. Передо мной была повесть молодого, своеобразного, талантливого, а главное – живущего в своем времени писателя, человека, умевшего писать и писать совершенно по-новому, как по-русски до него не писали, обладавшего чувством меры, вкycoм, знавшего, как переплести драму и иронию, боль и радость".

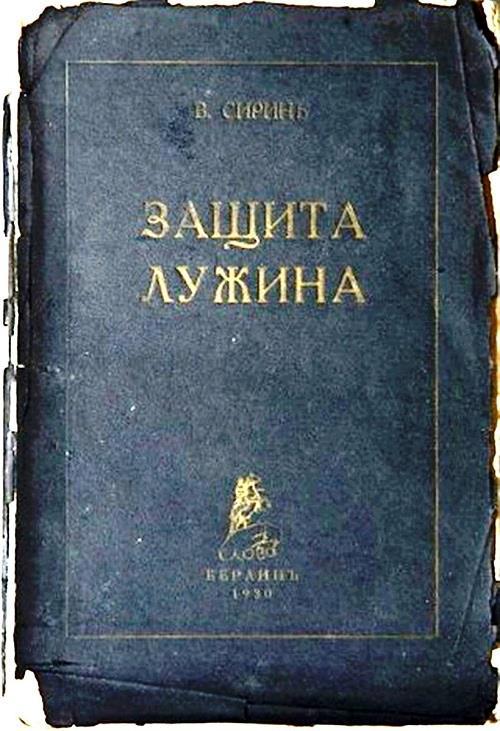

Нина Николаевна рассказывала, как после этого "триумфа большевиков" жаждавшая хотя бы литературного реванша белая эмиграция лихорадочно искала в своих рядах автора, который мог бы сравниться с Олешей, стал бы ему достойным соперником. Наконец, пронесся слух: в "Современных записках" выходит роман нового автора "Защита Лужина" – и это что-то невероятное!

Берберова читает – и с разочарованием пишет:

"Я тогда уже печатала прозу в "Современных записках" и вдруг почувствовала жгучее любопытство и сильнейшее волнение… <…> Кто? – Набоков. Маленькое разочарование. Недоверие. Нет, пожалуй, этот не станет "нашим Олешей".

Только невероятный успех "Зависти" сделал возможным издание сказочного романа для детей "Три толстяка", который уже четыре года лежал в столе у автора.

Выпустил сказку все тот же "хромой Нарбут", ставший к тому времени магнатом-издателем, повелителем знаменитейшего издательства «Земля и Фабрика» или просто ЗиФ.

Иллюстрировал книгу лучший художник страны, все тот же Мстислав Добужинский. Который, правда, давно уже жил в другой стране – в 1924 он релоцировался в Литву, а в 1926-м переехал в Париж. Поэтому сначала текст Олеши почтой полетел во Францию, а потом обратно приехали иллюстрации.

В 1928 году книга вышла из типографии и в русской литературе появилась новая сказка – "Три толстяка".

Как и обещал, книгу автор посвятил Валентине Леонтьевне Грюнзайд, хотя эта девушка с «овалом лица с полотна французского мастера» к тому времени уже числилась официальной невестой Петрова.

Что ж, откроем сказку…

Странная, странная сказка

Признаюсь, как на духу – в детстве я боялся этой сказки, но при этом постоянно ее перечитывал.

Наверное, потому, что "Три толстяка" Юрия Олеши – завораживающе странная сказка.

Она была написана ровно сто лет тому назад – в 1924 году, сразу же стала невероятно популярной и оставалось таковой все советские годы.

"Конечно, – скажете вы. – Там же про революцию и свержение власти буржуев, вот ее и пиарили во все каналы!". А я вам так скажу – сказок про революцию и выгон богатеев на мороз в советское время написали столько, что даже идеологический отдел сбился со счету. И хорошо, что не считал – все равно почти все они благополучно и навсегда забыты.

А "Три толстяка" и сегодня живее всех живых. Книжный магазин "Лабиринт" продает около двадцати изданий, вышедших в последние годы – и все это богатство явно издавалось не по разнарядке, а в расчете заработать много денег.

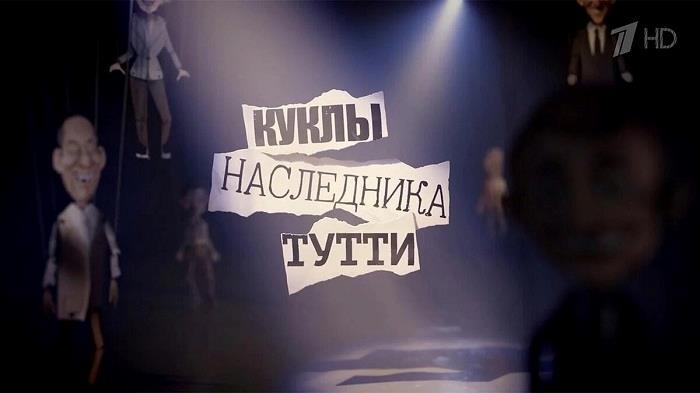

А название скандальной телепередачи "Куклы наследника Тутти" телеидеологи откуда позаимствовали?

А недавняя нашумевшая театральная дилогия «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» / «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце» Андрея Могучего в БДТ?

А совсем уж недавние постановки Московского театра Эрмитаж и Театра Александры Нероновой «ТеНер»?