Полная версия

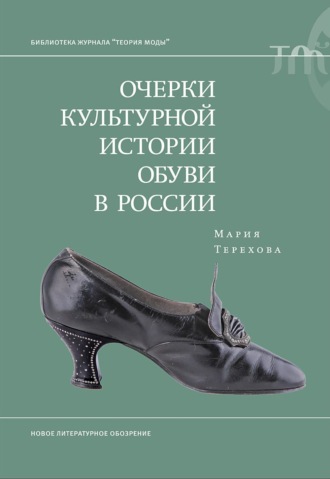

Очерки культурной истории обуви в России

То, насколько по-разному мужчины и женщины воспринимали окружающий мир из-за разной обуви, прекрасно иллюстрирует эпизод из жизни писательницы Жорж Санд. В автобиографии она вспоминает, как в 1831 году начиналась ее парижская жизнь, когда доходов не хватало на содержание экипажа:

На парижских мостовых я чувствовала себя словно лодка, оказавшаяся на льду. Мои изящные туфли износились до дыр за два дня, деревянные башмаки заставляли меня ходить спотыкаясь (речь идет, скорее всего, о клогах. – М. Т.), к тому же я постоянно забывала приподнимать подол платья. Я была грязная, усталая, у меня текло из носа, и я видела, что мои туфли и одежда… с пугающей быстротой превращаются в прах…

В целях экономии Жорж Санд стала одеваться как молодой мужчина, и вот как изменились ее самоощущение и самочувствие:

Не могу передать, в какой восторг привели меня ботинки: я была готова спать в них, как делал мой брат, когда, еще мальчишкой, получил свою первую пару. Благодаря каблукам со стальными набойками я наконец-то почувствовала себя уверенно на тротуаре. Я носилась по всему Парижу и чувствовала себя так, словно совершаю кругосветное путешествие (цит. по: Рексфорд 2013: 123).

А вот любопытный фрагмент из романа Ивана Киреевского «Две жизни» (1834) – иллюстрация уже не к парижской, а к московской городской повседневности:

Всего реже встречал Бронский хорошо обутую ножку, и с грустным чувством заметил он, что если московские барыни вообще одеваться не умеют, то обуваются, Боже мой! обуваются еще хуже. Изредка, правда, случалось ему встретить обувь красивую и стройную; но башмак, складный снаружи, почти всегда был так узок, что мешал ходить, или платье так коротко, что ножка из-под него казалась будто на выставке; и по тонким прозрачным чулкам толстыми нитками была вышита вывеска: здесь показывают красивые ножки (цит. по: Кирсанова 2019: 82).

Цитата интересна тем, что герой, с одной стороны, разделяет современные ему эстетические представления о женской красоте – любуется «хорошо обутой ножкой», очевидно, маленького размера. Но с другой – морализаторски осуждает женскую готовность идти на жертвы и терпеть неудобства ради привлекательности.

Обращаясь к вопросу об удобстве обуви, скажем о разделении колодок на левую и правую. Традиционно обувь делали без такого разделения, несмотря на то что в Европе асимметричные экземпляры встречались уже в XVII веке (Мустафаев 2021: 92). В начале XIX века французские обувщики стали помечать туфли маркировкой «левая» и «правая», впрочем, в то время она была не более чем маркетинговой уловкой – обувь оставалась одинаковой для обеих ног. Только в 1830-х годах появились первые пары обуви, сделанные по специальным зеркальным колодкам (Два века британской моды 2008: 116). Но и тогда это технологическое усовершенствование не было подхвачено быстро и всеми – одинаковая для двух ног обувь производилась вплоть до конца XIX века (о чем мы можем судить непосредственно по сохранившимся предметам). Примечательно, что и здесь удобство оказалось мужской прерогативой: в обуви для мужчин переход на технологию пошива на двух колодках, а значит, и к большему комфорту обладателя пары, происходил быстрее, чем в женской.

Глава 2

Сапожник, башмачник и «волчок»: кустарь-обувщик в дореволюционной России

Хотя европейский костюм, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не был завезен в Россию Петром I, а существовал в ограниченном обиходе задолго до него, «все же именно Петру принадлежит заслуга знакомства русского общества с модой» (Демиденко 2009: 25). А Петербург, новая столица, стал центром распространения европейских мод в России – касалось это и обувных фасонов.

Квалифицированные ремесленники из Европы массово селились в Петербурге с момента основания города. Среди сапожников, то есть мастеров, специализировавшихся на мужской обуви, доминировали немцы; среди модных башмачников, обувавших женщин из привилегированных слоев общества, тон задавали, конечно, французы.

Здесь сделаем важное терминологическое пояснение. До XIX века всякую низкую обувь на каблуке или без него из кожи или ткани называли башмаками, но ориентировочно с 1820-х годов – только женскую. В свою очередь у «чистой публики» сапоги были принадлежностью мужского гардероба; нечасто встречающуюся высокую дамскую обувь без застежек именовали в основном «черевичками» (Пономарев 2017: 82). Отсюда и разделение обувщиков на две группы – сапожников и башмачников – в зависимости от того, кого, мужчин или женщин, они обслуживали. В связи с этой семантикой стоит обратить внимание на оттенки смысла фамилии Акакия Акакиевича в повести Гоголя «Шинель» (Кирсанова 2017: 275). «Башмачкин» звучало уничижительно, как «бабья» фамилия. Неочевидный современному читателю оттенок смысла человеку XIX века был вполне ясен. Прямой намек содержится в гоголевском тексте: «Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновников; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее „капотом“», то есть женской одеждой. Еще одна явная отсылка к этой семантике – фамилия главного героя романа Достоевского «Бедные люди» маленького чиновника Девушкина, предтеча которого – гоголевский Башмачкин. Связь двух классических произведений проявляется не только в перекличке имен, но и в обувной семантике. Важнейшим предметом в художественном мире «Бедных людей» и в жизненном пространстве главного героя были сапоги. Филолог Татьяна Печерская отмечает, что сапоги и связанные с ними сюжеты часто фигурировали в русской литературе 1840–1870-х годов «в качестве маркера социальной и бытовой предметности», знака имущественно-социальной принадлежности своего владельца, но «Достоевскому, вслед за Гоголем, удалось перевести сапоги своего героя из буквального, натуралистического, плана в символический и металитературный» (Печерская 2014: 38, 48).

Рекламное объявление магазина С. П. Каролькевича. Санкт-Петербург, 1900-е

И жители российской столицы, и провинциалы были падки на французские моды. По свидетельству современника, «московские щеголихи любили все парижское. Стоило только сказать, что вещь из Парижа, как они готовы были втрое за нее заплатить» (Матвеев 1912: 65). В свою очередь, следившие за модой провинциалы старались по возможности не отставать от петербуржцев и москвичей. Корреспондент «Северной пчелы» в 1828 году проницательно заметил: «В Париже и Лондоне модницы и модники гоняются за турецкими, индейскими, китайскими и японскими вещами. В Петербурге и Москве предпочитают вещи английской и французской работы, а в наших провинциях хвастают петербургскими и московскими вещами. Все хорошо, что только не свое!» (Северная пчела 1828). Впрочем, в своей галломании русские модники были не слишком дотошны: за французов вполне могли сойти любые франкоговорящие мастера – будь то швейцарцы или бельгийцы.

В 1820–1830-х годах особой славой среди модной публики пользовался башмачник Брюно – бельгийский подданный, владевший мастерской и магазином сначала в Петербурге, а затем в Москве. Особенно хвалили современники брюновские полусапожки, заполучить которые могли и обеспеченные провинциалки: иногородние покупательницы высылали в мастерскую Брюно свои башмаки, по которым им выполняли заказы (Руденко 2015: 19).

С 1850-х годов славился своим умением столичный башмачник и владелец собственной мастерской Леон Оклер. Впервые в справочных книгах по Санкт-Петербургу он упоминается в 1854 году как «мастер из Парижа», что, конечно, рекомендовало его с лучшей стороны (Путеводитель 1853: 169). Проживал Оклер по адресу Большая Морская улица, 21, и в том же доме содержал башмачный магазин. Уже сам адрес указывал на привилегированное положение Леона Ивановича среди мастеров: Большая Морская улица славилась своими модными мастерскими и магазинами наравне с Невским проспектом – и Кузнецким Мостом в Москве. Фирма «Леон Оклер» продолжила работать на прежнем месте и после того, как в 1880-х годах Леон Иванович отошел от дел. В собрании ГМИ СПб есть две примечательные пары обуви с маркой Leon Auclaire – черные и красные дамские ботинки на каблучке, с загнутыми вверх остроконечными носками, стилизованные под сапожки а-ля рюсс. Особенно примечательна красная пара, на волне очередного всплеска популярности «русского стиля»[14] явно отсылающая к боярской обуви XVI века[15].

Особым шиком считалась обувь «прямо из Парижа», но она была очень дорога, особенно после введения в 1822 году государственной пошлины на ввозимые товары почти на тридцать лет: «Прежде чем попасть в Россию, французские наряды проходили через руки нескольких коммерческих агентов, и каждый из них взимал за свои услуги комиссию. Получалось, что к моменту прибытия в Россию стоимость вещей удваивалась» (Руан 2011: 105). Меры ограничительного протекционизма оказались неэффективными, зато они стимулировали многих не слишком щепетильных местных обувщиков выдавать свою работу за «парижскую». Поскольку эпитет «французский» прочно ассоциировался в массовом сознании с модой вообще[16], грань между прямым обманом покупателя и рекламными приемами была довольно тонка. Называя туфли своего производства «французскими», башмачник часто имел в виду, что делает модную обувь по парижским фасонам, – и современница его понимала. Характеристика «французский» или «парижский» в значении «модный» использовалась и в начале XX века. Доходило до курьезов. Например, объявление одной из торговых фирм гласило: «Кто желает купить поразительно дешево обувь, прошу зайти во вновь открытый Парижский магазин обуви Братьев Молчановых». Располагался «Парижский магазин обуви» по адресу «1-я Тверская-Ямская, дом Орловых» в Москве (цит. по: След в истории 2002: 31).

Открытое письмо с лозунгом «Вперед, дети России! День славы пришел». Франция, 1914. В костюме девушки, аллегорически изображающей Россию, несколько стереотипных деталей à la russe: папаха, казачья черкеска с газырями и красные сапожки à la cosaque

Со временем в сфере модной торговли с иностранцами стали вполне успешно конкурировать и некоторые русские купцы. «Была сегодня в башмачном магазине, купила себе белые туфли, магазин великолепный. Миллионы пар сделаны на все фасоны и всех цветов. Фасоны очень хороши и не так уже дорого. <..> Мне доставило большое удовольствие в этом магазине видеть русского купца с бородой – его хозяина, и все мальчики тоже одеты там по-русски», – делилась в 1825 году в письме впечатлениями о столичных покупках провинциалка Варвара Шереметьева (цит. по: Руденко 2015: 11). В Москве лучшие магазины модной обуви находились на Кузнецком Мосту и в его окрестностях, а кроме того – на Петровке, Тверской улице, Большой Дмитровке. В Петербурге, помимо Невского проспекта и Большой Морской улицы, к середине XIX века все бо́льшую роль в модной торговле стал играть Гостиный Двор.

Конечно, обуваться в первоклассных магазинах среди зеркал могла позволить себе лишь небольшая часть горожан. Историк и краевед Иван Пушкарев в сочинении «Описание Санкт-Петербурга и уездных городов С.-Петербургской губернии» (1839–1842) делит всех столичных сапожников на три группы. Первая – «сапожники превосходнейшие. Которые исключительно работают для записных щеголей и богачей» – это, очевидно, иностранные владельцы модных мастерских на центральных улицах. За ними, по Пушкареву, следуют сапожники «хорошие, нанимают скромные квартиры подалее от Невского проспекта, работают для небогатых чиновников усердно, честно и дешево». И наконец, самая многочисленная группа – «принадлежащие исключительно толкучему рынку», работали они «наскоро и чрезвычайно дешево» (Пушкарев 2000). Бо́льшую часть сапожников второй и третьей группы составляли не иностранцы, а русские, часто крестьяне, приехавшие в столицу в весенне-зимний сезон на заработки. Правом открыть собственную мастерскую обладали только лица, приписанные к сапожно-башмачному ремесленному цеху, причем обувщикам дозволялось там же, при мастерской, торговать обувью собственного производства без необходимости записываться в купеческую гильдию. Но возможность открыть собственную мастерскую была не у всех, и большинство обувщиков работали по найму либо брали заказы на дом, и в этом случае к работе часто привлекали жен и детей. Жили и трудились такие обувщики в тяжелых условиях, в тесноте, часто по съемным углам или, объединившись в артели, в квартирах. Помимо мастера и членов его семьи, в одном помещении с ними, как правило, жили и работали подмастерья и ученики. Как ни сурова была жизнь сапожника – а выражения «пьян как сапожник» или «ругаться как сапожник» возникли не на пустом месте, – положение мальчика-подмастерья оказывалось еще тяжелее. Часто бедные крестьяне отдавали детей в подмастерья в город. Жанровая сцена с плачущим чумазым мальчиком, которого отчитывает вдребезги пьяный сапожник с обязательной бутылкой водки на столе, – один из характерных сюжетов в живописи передвижников, узнаваемая картина тягот народной жизни (И. Богданов «Новичок», 1893; М. Ватутин «Воспитатель», 1892, и др.).

Вынужденные работать быстро, чтобы прокормить себя и семью, простые сапожники и башмачники не особенно заботились об изяществе своих изделий. По словам современников, обувь для простонародья «уродлива, также смотрит угловатым футляром и требует обильной набивки тряпья, чтобы пригнать ногу простолюдина к этому футляру и защитить ее от мозолей» (Киттары 1861: 330). Такое положение дел сохранялось до начала машинного производства обуви.

Сдельный труд на дому оставался распространенной практикой. Работой обувщиков-надомников пользовались и владельцы известных, рассчитанных на состоятельную публику мастерских и магазинов. Так, у купца Федора Целибеева, хозяина нескольких лавок в Гостином Дворе, пять человек работали в мастерской и еще двести – вне заведения «под наблюдением» владельца (Керзум Шундалов 2005: 657). Кустарей-обувщиков высокого класса называли «волчками» – они «совершенствовали свое мастерство до художества» (Пришвин 1925: 6). Противоположностью волчков были так называемые погонщики – те, кто заботился прежде всего о количестве, а не о качестве.

Среди приехавших на заработки в Петербург и Москву было очень много выходцев из Тверской губернии, прежде всего из крупного села Кимры: к началу XX века до десяти тысяч кимрских сапожников «жили постоянно на стороне, главным образом в обеих столицах» (Столяров 1899: 35). Кимры и его окрестности – один из старейших центров обувного производства в России, а сапожничество – традиционный промысел местного населения. По словам Алексея Столярова, краеведа и выходца из кимрской династии обувных торговцев, достоверно известно, что местные сапожники снабжали русскую армию обувью уже в 1807 году. И в дальнейшем, по утверждению Столярова, военные обувные заказы способствовали развитию обувного производства в этом краю, что надолго сохранялось в памяти его жителей (Там же: 34).

Бо́льшая часть кимрского населения занималась сапожным делом, но купить готовую обувь в селе было трудно. Как правило, кустарь брал кожевенный материал в «раздаточной конторе» и сдавал оптовику готовую обувь. Оптовые торговцы развозили кимрскую обувь по всей России – в основном так называемый «черный сапог», или дешевую обувь для простонародья. Оплата труда мастера была сдельной и крайне низкой, потому что «с каждой пары кормятся в меньшем случае 5 человек» посредников (Столяров 1908: 28). Поставленные в такие условия, сапожники не хотели и не могли делать обувь качественно и уж тем более изящно. Столяров сочувственно описывает тяжелый труд кимрских обувщиков, отмечая при этом и свойственную всему местному мужскому населению «страсть к чрезмерному поклонению Бахусу» (Столяров 1899: 30).

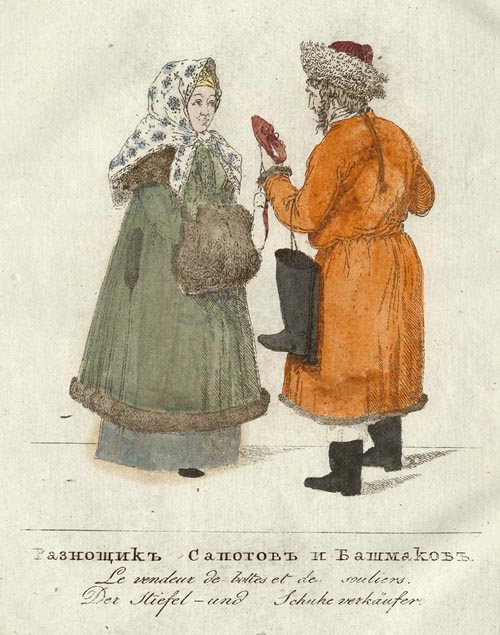

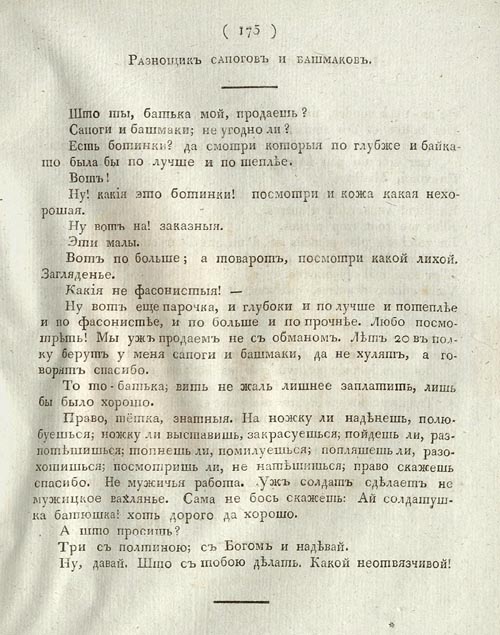

Лист с изображением сценки «Разносчик сапог и башмаков» и диалогом персонажей. «Волшебный фонарь». 1818. № 12. Альманах «Волшебный фонарь, или Зрелище С.-Петербургских расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников…» издавался в 1817–1818 годах, следуя европейской моде на изображение «народных типов». На его страницах портреты простонародных персонажей сопровождались характерными монологами или диалогами, знакомя читателя, в том числе иностранного (текст печатался на русском, французском и немецком языках), с непарадной повседневностью петербургских улиц

Качество кимрской (а зачастую и всей российской) обуви современники в большинстве своем ругали, особенно отмечая частоту случаев обмана, связанных с заменой материала. Так, в целях экономии обувщики нередко использовали дешевые заменители кожевенного сырья: например, на подошву использовали так называемую сдирку – прессованные с клеем обрезки кожи, стружку и прочие отходы. Трудоемким и грязным производством сдирки – самым низкооплачиваемым трудом в отрасли – занимались в основном женщины и девочки (Иванова 2006: 365). Распространенным способом обмана покупателя были картонные подошвы, которые ставили вместо кожаных. Тем не менее несправедливо было бы винить в жульничестве только кустаря-обувщика, смастерившего картонные подошвы, – и оптовый торговец, и владелец лавки прекрасно знали о качестве своего товара. Известный публицист Владимир Гиляровский так писал об этом в сборнике «Москва и москвичи»:

…практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца и у мастера: «на грош пятаков» и «не обманешь – не продашь». Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря «зазывалам» было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет две-три улицы по лужам в дождливую погоду – глядь, подошва отстала и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку… «Зазывалы» уж узнали, зачем, и на его жалобы закидают словами и его же выставят мошенником: пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам…

– Ну, ну, в какой лавке купил?

Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит – лавок много, у всех вывески и выходы похожи и у каждой толпа «зазывал»… Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки… (Гиляровский 1926).

Помимо Кимр, крупным центром кустарного обувного производства считался город Талдом в Московской области, жители которого специализировались на башмачном ремесле. А валяной обувью славился Нижний Новгород (Пономарев 2017: 33). Валенки и ботики из шерсти разных сортов – в зависимости от предпочтений и кошелька покупателей – свозили на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Также в пределах Российской империи обувное производство успешно развивалось в западных губерниях, особенно в Царстве Польском, что было связано как с местными ремесленными традициями обувщиков, так и с большей доступностью зарубежного кожевенного и дубильного сырья.

Автор учебного пособия «Кустарные промыслы в России» характеризует положение дел с обувным производством в стране по состоянию на 1900 год следующим образом:

Производство кожаной обуви – сапог и отчасти женской обуви – встречается во многих местностях России, но более всего в Тверской, Вятской, Курской, Нижегородской и Пермской губ.: немало сапог изготовляется также в Черниговской, Полтавской, Новгородской и Московской губ. Без особого преувеличения число кустарей-сапожников (и отчасти башмачников) можно определить в 10–12 тыс. дворов (Пономарев 2017: 81).

Город Торжок – еще один старинный центр обувного производства в Тверской губернии, и тоже со своей специализацией – здесь шили сафьяновые сапожки «в русском вкусе» и украшенные золотным шитьем дамские туфли. По свидетельству местных краеведов, во время визита императрицы Екатерины II в Торжок ей подарили «кожаные кисы (то есть утепленные мехом сапоги. – А. М.) и туфли, шитые золотом» (Митрофанов 2022). А в Тверской губернии в ходу была частушка:

Привези мне из ТоржкаДва сафьянных сапожка.Картина обувного производства в первой половине – середине XIX века будет неполной без упоминания труда многочисленных крепостных сапожников и башмачников. «Трудно было бы определить число всех сапожников в Петербурге, потому что этим ремеслом занимаются не одни только цеховые, но и солдаты, и дворовые люди, в господских домах на досуге», – писал Иван Пушкарев о николаевской России (Пушкарев 2000). И действительно, использование бесплатного труда крепостных, шивших обувь для господ, по выражению Пушкарева, «на досуге», было повсеместной практикой до 1861 года. Значительная часть и мужской и женской обуви дворянского сословия изготавливалась именно таким образом, хотя обувь для особых случаев, например для бала, предпочитали доверить цеховому мастеру, лучше – столичному, еще лучше – иностранцу.

Документальных свидетельств о труде крепостных обувщиков сохранилось немного. Но упоминания об этом историческом явлении можно найти в публицистике и художественной литературе. Печальный и красочный эпизод приводит в повести «Бабушкина внучка» писательница Нина Анненкова-Бернар:

И многое узнала Ненси. Она узнала, что Россия вовсе не неистощимый большой сундук, откуда можно черпать, сколько угодно, денег, чтобы беспечно проживать их за-границей, а очень, очень бедная страна; она узнала, что ее очаровательная прабабушка не только умела пленительно улыбаться кавалерам, но, одеваясь в изящные наряды, пребольно била по щекам своих несчастных горничных; если атласные башмаки были сделаны неудачно, она тыкала домашней башмачнице ножкою в лицо и разбивала в кровь ее физиономию… (Анненкова-Бернар 1903: 56).

Эпизод особенно примечателен тем, что в нем среди прочих крепостных мастериц упоминается и башмачница. Если женский труд в сфере шитья и рукоделия привлекает внимание современных исследователей (см., например: Руан 2011), то о женщинах, изготавливавших обувь, достоверных сведений очень мало. Обувное дело вообще традиционно считалось мужским занятием в отличие от упомянутых рукоделия и шитья одежды (хотя изготовление мужской одежды находилось в значительной степени в ведении мужчин-портных). А между тем, судя по упоминаниям в художественных текстах, башмачным ремеслом промышляло немало женщин, причем не только крепостных. Например, в «Письмах провинциалки из столицы» (1830) героиня Фаддея Булгарина любуется своим нарядом: «Платье из белого крепа <..>. Башмаки от мадам Катрин, милой ловкой француженки, которая работает совершенно в парижском вкусе» (Булгарин 1830). Здесь упоминается башмачница-француженка – персонаж, определенно схожий с французскими модистками того времени. Поскольку значительная часть модной обуви первой половины XIX века шилась из текстиля, то в этой работе можно было обойтись, за исключением отдельных деталей, например подошвы, без сложных сапожных инструментов, и освоить такое ремесло могла женщина, обладающая навыками шитья.

Глава 3

«Механический башмак» и муки выбора: демократизация обувной моды, производства и торговли

В середине XIX века в сфере производства и потребления модной одежды на Западе происходили фундаментальные изменения, и у них было немало причин: рост фабричного производства, появление во Франции, а затем и в других странах универсальных магазинов; изобретение анилиновых красителей для ткани – недорогих, стойких и очень ярких; стремительное развитие связи и транспорта – железных дорог и пароходного сообщения; количественное и качественное развитие модной прессы; проведение крупных международных выставок – смотров промышленных достижений, начиная с легендарной лондонской выставки 1851 года; и, возможно, важнейшее событие в этом ряду – изобретение домашней швейной машинки. Все перечисленные достижения индустриальной эпохи и множество других, более локальных, изменений запустили процесс, который можно назвать демократизацией моды: впервые в истории возможность следовать ей появилась не только у представителей привилегированных классов.

3.1. Американская обувная революция

Названные выше события затронули и обувную сферу: доступной (то есть недорогой фабричной) обуви стало больше, увеличилось разнообразие ее видов. И если статус Франции как мирового законодателя мод остался прежним, то лидером массового обувного производства, торговли и потребления стали США. Значение обувного производства для промышленной истории самих США трудно переоценить: уже в конце XIX века американские авторы, причастные к обувной индустрии, утверждали, не без некоторого цехового хвастовства, что «производство обуви на сегодняшний день признано одной из ключевых и важнейших отраслей промышленности Соединенных Штатов Америки (перевод мой. – М. Т.)» (Morgan 1897: 33).

К началу 1860-х годов повсеместно используемое на обувных фабриках оборудование позволяло прибить подметку к ботинку всего за семь секунд (Рексфорд 2013: 129) – эффективность как нельзя более актуальная в условиях Гражданской войны (1861–1865) и сопутствующего ей высокого спроса на крепкую обувь. Затем последовала череда изобретений, позволивших сделать дешевую фабричную обувь не только добротной, но и вполне изящной[17]. Связь между инженерными достижениями в области механизации пошива одежды и обуви очевидна, ведь изобретение Джона Брукса Николса (1852), позволившее американцам в середине века пришивать подметки в десятки раз быстрее прежнего, было не чем иным, как модификацией механизма домашней швейной машинки, запатентованной годом ранее (1851)[18]. Так американские промышленники автоматизировали весь базовый цикл обувного производства, обеспечив себе мировое первенство в сфере технических инноваций.