Полная версия

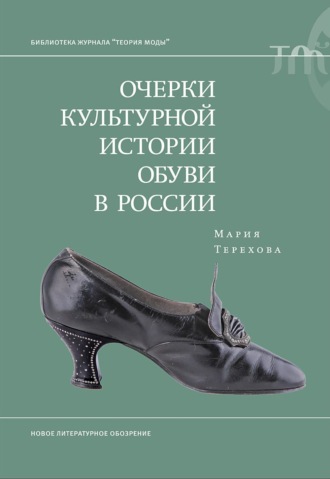

Очерки культурной истории обуви в России

Мария Терехова

Очерки культурной истории обуви в России

© М. Терехова, 2025

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

* * *Саше. Спасибо. Люблю

Предисловие

Почему появилась и как написана эта книга

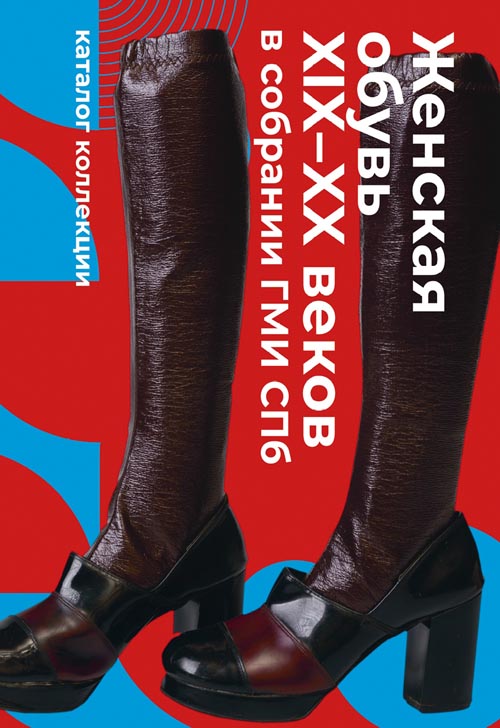

Эта книга появилась благодаря каталогу «Женская обувь XIX–XX веков в собрании ГМИ СПб» – первому в России полному научному описанию музейной коллекции обуви (Женская обувь XIX–XX веков 2022). Работая над каталогом, я стремилась не просто механически подробно описать каждый ботинок, определив его в нужную категорию, но осмыслить вещь культурно-исторически. Я хотела не просто узнать, где, когда и кто изготовил предмет и откуда он попал в музейную коллекцию. Меня интересовали культурные смыслы вот этой пары атласных башмачков 1820-х годов на боковой шнуровке и абсолютно плоской тонкой подошве или вот тех белых парусиновых туфель с чересподъемным ремешком 1930-х – точно таких как на картинах Александра Самохвалова и фотографиях физкультурных парадов Ивана Шагина. Мне хотелось понять, почему носили эти вещи и что по этому поводу думали их обладатели. В конце концов, что значила эта обувь и какова ее, в терминологии антрополога Игоря Копытова, «культурная биография».

Казалось бы, у меня все для этого было: музейное собрание обуви городского типа – не самое большое, но и не маленькое, не исчерпывающее по полноте и разнообразию видов обуви, но и не столь узкопрофилированное, как другие коллекции. Но тут начались сложности. Вещи, вместо того чтобы давать простые и ясные ответы, задавали вопросы – неочевидные и сбивающие с толку. Вместо того чтобы собой подтверждать мои заранее готовые умозаключения, они их если не опровергали полностью, то ставили под сомнение, требовали уточнить, додумать, узнать лучше, пересмотреть. Например, есть устоявшееся мнение, что советская фабричная обувь была груба и однообразна. Как гласил анекдот, «скорее нога примет форму „скороходовского“ ботинка, чем ботинок растянется под форму ноги». Но вот я держу в руках туфельку на шпильке из алого и нежно-лилового шевро, конструкция обуви изящна и актуальна для времени изготовления, материалы и качество работы – на высоте. И эта туфелька советского фабричного производства – вот и клеймо на стельке, и серийная маркировка на подкладке, и сопроводительные фабричные документы. Как с этим быть? Значит ли это, что массовые представления (и коллективная память) неверны, что все было совсем наоборот? Забегая вперед, скажу: не значит. Но есть детали, в которые надо погружаться, изучать их, осмыслять, чтобы получить более-менее непротиворечивую и насколько возможно полную картину. Музейный предмет задает импульс для более глубокого изучения проблемного поля с разных сторон, меняя привычные траектории исследования. Но главное, не получится просто игнорировать неудобное свидетельство – как часто бывает, к сожалению, в теоретических исследованиях, когда автор вольно или невольно закрывает глаза на факты, не вписывающиеся в уже готовые стройные концептуальные построения, и отбирает только те из них, которые заведомо подтверждают исследовательскую теорию. С вещью так не получится – вот она лежит пред тобой на столе немым укором и прямым свидетельством. И спасибо ей за это. Безусловно, не стоит абсолютизировать «власть» предмета, наделяя его самостоятельной волей. В конечном счете вопросы формулирует исследователь, и то, какими они будут, и по какой траектории пойдет поиск ответов, зависит от него. Вещь – источник, важный, но только один среди прочих. Я так подробно останавливаюсь на этом вопросе, потому что «предметоцентричный» подход (в английском оригинале – object-oriented study; Taylor 2002), как ни странно и к сожалению, часто игнорируется в российских исследованиях моды и костюма, что приводит порой к выводам «умозрительным» – концептуально эффектным, но оторванным от реальной фактуры вещей, от самого объекта изучения…

Обложка альбома-каталога «Женская обувь XIX–XX веков в собрании ГМИ СПб» (СПб.: ГМИ СПб, 2022)

Прежде чем погрузиться в исследование культурной истории обуви в России, нужно было выяснить, что уже сделано в этом поле. Оказалось – немного. Среди пионеров исследований обуви городского типа в историко-культурном ключе была сотрудница ГИМа Татьяна Алешина (Алешина 1997). Но, во-первых, ее работы написаны во второй половине XX века – с тех пор прошло немало времени, а во-вторых, они имели скорее прикладной характер и создавались прежде всего как информационная база для музейной атрибуции предметов. К тому же основное сочинение Алешиной – кандидатская диссертация, написанная в 1990-х годах, – не было опубликовано. Советские учебные пособия для студентов текстильно-кожевенных специальностей касались истории обуви лишь вскользь. Даже в книге «Обувь и костюм» профессора Московского текстильного института Татьяны Козловой историко-культурным аспектам уделяется пара станиц, основное внимание сконцентрировано на принципах композиции и моделирования (Козлова 1967).

Из современных опубликованных работ интригующе звучит заголовок книги Виктории Семеновой «Российская индустрия моды, XX век. Обувь и аксессуары» (Семенова 2016). Но на деле это также учебно-прикладное исследование, ориентированное на студентов и специалистов легкой промышленности, о чем и сказано в аннотации. Существует ряд других прикладных публикаций на тему обувного дизайна и технологии – все они фактически не касаются вопроса культурной семантики обуви и костюма. Отдельную группу составляют написанные в советский период книги по истории крупнейших обувных предприятий – «Скорохода», «Парижской коммуны», «Треугольника», но сегодня эти солидные тома представляют интерес сугубо исторический и фактологический. В этих книгах действительно можно найти некоторые имена, цифры, даты – и этим они полезны, но искать там актуальную и непредвзятую аналитику точно не стоит. К тому же стиль и риторика письма в основном таковы, что читать их довольно тягостно. Типичная цитата: «Вместе с фабрикой рос и преображался, усваивая передовые традиции, коллектив обувщиков. Под руководством коммунистов на фабрике сложилась дружная семья современных рабочих, обладающая большим опытом совершенствования своего труда…» (Имени Парижской коммуны 1977: 2). Существует группа исследований этнографической обуви, зачастую основанных на богатом вещественном материале (например, публикации Российского этнографического музея), но тематика этих работ почти не пересекается с нашим проблемным полем. Есть немногочисленные исследования конкретного исторического периода, где обувь анализируется наряду с другими предметами и практиками в контексте исследований повседневности. В этой группе работ, прежде всего, отмечу книги историка Наталии Лебиной (Лебина 2014, Лебина 2015 и др.). Особняком стоят труды Раисы Кирсановой – замечательной исследовательницы, которая первой в стране стала последовательно разрабатывать тему костюма и моды в художественной культуре (Кирсанова 1995, Кирсанова 2017 и др.). Нельзя не сказать также о публикационной работе Назима Мустафаева – владельца крупнейшего частного обувного собрания в России Shoe Icons. Но его коллекция состоит в основном из вещей европейского и американского происхождения, что определяет и профиль публикаций, сделанных на основе собрания.

Итак, книга про культурную историю обуви в России нужна и, хочется верить, может быть интересна не только ее автору, но и читателю. Моя книга – первый опыт подобного рода, не претендующий ни в коей мере на всеохватность, потому и названа она «очерками». Почему я ограничилась временными рамками XIX–XX веков? Я могла бы назвать какую-то обстоятельную причину, но скажу честно: решила писать о том, в чем лучше разбираюсь и что мне самой кажется интересным. По этой же причине в книге почти не идет речь об этнографической и национальной обуви, а также о военной форме, спортивной и специальной экипировке (тем, кому интересна тема спортивной обуви в советском и постсоветском контексте, рекомендую книгу Екатерины Кулиничевой «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви»; Кулиничева 2018).

Не претендует книга и на полную непредвзятость: я, безусловно, стараюсь ориентироваться на факты и соблюдать академические критерии качества отбора источников и корректности цитирования, поскольку считаю это критически важным. Но в конечном счете согласна с мнением историка культуры Игоря Нарского, что исследование и «эффекты реальности» рождаются не из фактов и документов, а «из связывающей их авторской интерпретативной логики, содержащейся не в источниках, а в авторском воображении» (Нарский, Нарская 2023: 49).

В центре внимания книги, прежде всего, культурные смыслы обуви, поэтому методологической основой стала культурно-семиотическая оптика – такой ракурс взгляда и терминология кажутся мне наиболее подходящими. Культурные смыслы материальных вещей – сложный, комплексный предмет исследования. Поэтому в поиске ключей к интерпретации обуви как культурного текста[1] приходится обращаться и к понятиям из области социологии, культурной антропологии, искусствознания, и к приемам дискурс-анализа.

Главы выстроены по тематико-хронологическому принципу: от более ранних периодов (начало XIX века) к поздним (1990-е), с отдельными вкраплениями тематических отступлений (например, глава 4). В рамках глав, посвященных соответствующему периоду, я не стремлюсь охватить все аспекты обувной истории, выделяя лишь те из них, которые кажутся мне наиболее значимыми, показательными и интересными. Каждая глава начинается с преамбулы историко-культурного, социально-экономического или даже технологического плана, чтобы по возможности контекстуализировать сведения об обуви. Полагаю, что без такого введения и культурно-исторической контекстуализации книга превратится в сухое и малоинформативное перечисление смены форм и фасонов в духе «сначала носили красное и длинное, а потом – зеленое и гладкое». По-моему, это было бы скучно.

Помимо вещественных музейных предметов[2] в качестве источников я использую визуальные материалы, научную литературу, периодику, публицистику и документы, неопубликованные архивные материалы, а также произведения художественной литературы, изобразительного искусства и кино. Отдельно хочу остановиться на источниках личного происхождения – «эго-документах»: мемуарах, дневниках, рукописных альбомах и материалах устной истории. Я старалась широко использовать этот корпус материалов, поскольку считаю, что именно прямая речь и свидетельства личного опыта – при всей своей предвзятости, фрагментарности, субъективности и местами даже недостоверности – придают исследованию то бесценное, без чего история превращается в набор дат, цифр и букв, – человеческое измерение[3].

Текст оживает вместе с прямой речью людей, каждый из которых независимо от возраста, пола/гендера, национальности и профессии – носитель уникального опыта. Так история перестает быть нагромождением статистических данных, фактов, событий, абстрактных категорий и умозрительных концепций, но обретает лицо, вернее, множество разных лиц. Она очеловечивается. Можно ли это назвать гуманистической исследовательской оптикой? Хотелось бы верить. В конечном итоге эта книга не про обувь, а про людей. Разве есть что-то важнее человека и его уникального жизненного опыта? По-моему, в тяжелые времена ответ на этот вопрос и нужнее, и очевиднее, чем когда-либо.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто на каждом этапе работы помогал советом, материалами, оказывал организационную и эмоциональную поддержку. Спасибо сотрудникам архивов, музеев и частных собраний, которые познакомили меня со своими материалами. Спасибо всем информантам, поделившимся своими воспоминаниями, – многие из них не захотели называть свои имена, и я с уважением отношусь к этому желанию. Не буду перечислять всех поименно, боясь упустить чью-то фамилию. Сделаю несколько исключений: благодарю Людмилу Алябьеву – за терпение и неизменный профессионализм, Павла Герасименко – за вдохновляющий сюжет из семейной истории, Юлию Демиденко – за идею обувного каталога, Назима Мустафаева – за фотографии предметов из коллекции виртуального музея обуви Shoe Icons, Ольгу Щербакову, хранителя фонда костюма и тканей ГМИ СПб, за содействие и профессионализм.

Глава 1

Мода, статус, гендер и (не)мобильность: обувь на пороге индустриальной эпохи

История обуви – особая тема в рамках общей истории костюма и моды. В целом подчиняясь магистральным модным течениям, обувной дизайн эволюционировал в своем специфическом темпе. Как правило, стилистические изменения в обуви происходили медленнее, чем в области одежды или аксессуаров. В сущности, если силуэт модного дамского платья или требования к гарнировке[4] шляпки могли радикально измениться за пару сезонов, то фасоны обуви сохранялись без существенных изменений на протяжении многих лет. Вплоть до последней трети XIX века сроки изменения доминирующих обувных фасонов измерялись десятилетиями. Так, например, мода на женскую обувь без каблука держалась с начала XIX века до 1840-х годов, и только к середине столетия каблук, сначала невысокий, стал возвращаться в обувной гардероб. Важно и то, что долгое время каждый новый модный фасон, утвердившись, фактически вытеснял предыдущий. Такая стилистическая стабильность была одновременно и следствием, и причиной того, что обувь транслировала более глубокую социокультурную семантику, чем какое-нибудь эфемерное новшество в гарнировке туалета. На пороге XIX века обувь однозначно сообщала о социальном статусе, достатке и гендере хозяина (хозяйки).

Рубеж столетий – время фундаментальных изменений в области костюма, в частности едва ли не противоположными путями пошло развитие фасонов мужской и женской обуви. В мужскую моду эпохи наполеоновских войн на смену туфлям на каблуке вошли сапоги, и далее развитие форм обуви шло по пути функционализма и удобства. Напротив, женская мода предписывала носить обувь из тончайших материалов и столь открытую, что ее приходилось буквально привязывать в ногам, чтобы не терять на ходу.

Обувь без каблука, имитирующая древнегреческие сандалии, отражала увлечение просвещенной европейской публики эстетикой античности – игры в опрощение и естественность. Невесомые дамские туфли на завязках вокруг щиколотки (иногда их просто рисовали на ноге на манер визуальных обманок trompe-l'œil) следовало дополнять столь же невесомым нарядом – платьем свободного покроя на греческий манер, сшитым из муслина. Мода à la grecque пришла из Франции и захватила умы элегантной публики во всей Европе, за океаном и в России – прежде всего в Санкт-Петербурге.

Французская революция, как и другие социально-политические катаклизмы сопоставимого масштаба – войны и перевороты, существенно повлияла на костюм. В частности, в первые годы после революции носить старорежимную обувь на каблуках, украшенную роскошными пряжками, порой стоившими целое состояние, стало просто опасно[5]. Тем не менее нельзя утверждать, что переворот в истории костюма случился на пустом месте и лишь по социально-политическим причинам, – скорее, Французская революция заострила и радикально ускорила те эстетические тенденции, которые зародились в европейской культуре уже к 1770–1780-м годам. Что касается обуви, то, по справедливому замечанию кураторов лондонского музея Виктории и Альберта, «обувная мода постепенно упрощалась с 1780-х годов, но события во Франции послужили катализатором перемен» (Accessories: Shoes 2017: 55). Модная форма носка постепенно расширялась: от заостренной в начале века до почти квадратной к середине 1820-х годов – и в таком виде сохранялась фактически до 1860-х годов. Туфли с самым остроконечным вариантом носка, популярным в 1800-х годах, в России остроумно назывались «стерлядками» – из-за сходства по форме с одноименной рыбой.

Балетные туфли из атласа с завязками. Мастерская S. C. Torn, США, первая треть XIX века. Из коллекции Н. Мустафаева (виртуальный музей обуви Shoe Icons)

Мужские домашние туфли, декорированные вышивкой крестиком и бисером. Европа (?), 1840–1870-е. Из коллекции Н. Мустафаева (виртуальный музей обуви Shoe Icons)

В эпоху бидермейера (1830–1840-е), с ее тягой к домашнему уюту и приватности, с одной стороны, и к экзотике и ориентализму – с другой, домашнюю обувь обильно украшали вышивкой, бисером. Такие вышитые пестрым узором тапочки (пантофли) были, наряду с другими изделиями из бисера, очень распространенным предметом женского рукоделия[6]. Примечательно, что обильно расшитые цветами и фруктами домашние пантофли носили как женщины, так и мужчины, при том что предназначенная для публичного пространства мужская обувь на протяжении всего XIX века была лаконична по форме и сдержанна по цвету. Судя по мемуарным источникам, такая домашняя обувь служила универсальным подарком родственникам. Модному мужчине в расшитых пантофлях следовало вальяжно полулежать на кушетке в персидском архалуке[7], курить трубку (также в расшитом бисером чехле) и предаваться мечтам о дальних странствиях (или, на худой конец, о скором обеде). Персонаж романа «Чудаки» Алексея Толстого, провинциальный отставной генерал, проводил свое время так: «Алексей Алексеевич, довольный миром, сидел дома в вышитых бисером туфлях и курил трубки» (Толстой 1911). Ручная вышивка оставалась основным украшением домашней обуви вплоть до начала XX века, женские журналы в изобилии публиковали схемы для рукодельниц, но можно было легко купить уже расшитые заготовки.

Иллюстрация из журнала «Гирлянда». 1831. № 3

К исходу первого десятилетия XIX века уместной повседневной обувью для модной дамы стали ботинки (башмаки) – сделанные из тонкой лайковой кожи или ткани, они все так же не имели ранта и каблука, как правило, шнуровались сбоку и по-прежнему не отличались ни удобством, ни надежностью. В начале 1810-х годов такие ботинки, пошитые из атласа, стали модной обувью для приемов и балов (Brooke 1972: 84–86). И хотя белый или кремовый цвет доминировал, встречались другие расцветки – или в тон платью, или контрастно ему. В частности, были популярны ботинки из темно-зеленого и черного атласа, составлявшие контраст светлому бальному платью. Так, корреспондент петербургского журнала «Гирлянда» в 1831 году описывал увиденные – конечно, в Париже – свежие дамские моды: «Платье из светло-голубой волнистой материи: корсаж с отложным воротничком; косынка из газа satinée, обшитая в два ряда блондою; шляпка из белого крепа с букетом белых перьев; башмаки из черного атласа; перчатки белые; цепь и браслеты золотые» (Моды Парижские 1931: 187).

Действительно, маленькой ножкой в такой туго обтянутой черным атласом ботинке[8] можно сделать очень эффектный ретруссе[9]. А дамской ножке по канонам времени надлежало быть только маленькой, что считалось непременным признаком благородного происхождения и соответствовало представлениям того времени о красоте. Восторженные и отчетливо эротизированные упоминания маленькой ножки в башмачке нередко встречаются в литературных текстах эпохи. Вспомним, например, неоднократные упоминания маленькой ножки у Александра Пушкина (литературовед Борис Томашевский даже скажет: «В эпоху создания „Евгения Онегина“ мы замечаем у Пушкина нечто в роде культа маленькой ножки, женской, разумеется»; Томашевский 1930: 76). Или в гоголевском «Невском проспекте» читаем: «…миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу» (Гоголь 1835). Безусловно, культ маленькой женской ножки не был изобретением начала XIX века. Уже в сказке «Золушка», которая появилась в редакции Шарля Перро в XVIII веке (а до этого была, как известно, одним из популярных «бродячих сюжетов» в фольклоре разных народов), маленькая ножка служит признаком врожденного благородства и – в таком качестве – фактически залогом восхождения по социальной лестнице. Тем не менее именно к эпохе романтизма мода на маленькую женскую ножку достигла апогея, а критерием искусности башмачника стало его умение шить обувь, в которой ступня казалась как можно миниатюрнее. «В этих туфлях большие ступни кажутся всего лишь обычными, а обычные ступни – поразительно изящными и крошечными», – гордо гласила реклама обувщика начала XIX века (цит. по: Макнил, Риелло 2013: 93).

Женские ботинки из бархата и кожи на боковой шнуровке. Великобритания, 1830–1840-е. Из коллекции Н. Мустафаева (виртуальный музей обуви Shoe Icons)

Чтобы добиться визуального эффекта маленькой ступни и соответствовать каноническому представлению о красоте, женщины в России, Европе и Америке стремились носить как можно более узкие ботинки. Американка Мэри Мэрифилд в сочинении «Искусство одеваться» (1854) сетовала на то, что поэты и писатели романтизма поощряют женщин «втискивать свои ноги в крошечные ботинки» (Merrifield 1854).

Учитывая, что такая тесная обувь из тонкого материала делалась на тугой шнуровке и на абсолютно плоской и тонкой подошве без ранта, позволявшей обладательнице чувствовать мельчайшие неровности рельефа, можно представить, насколько неудобной и нефункциональной она была. К тому же обувь из атласа, конечно, недолговечна, а значит, она требовала постоянных и довольно значительных трат. О ее недолговечности свидетельствует, например, такой факт: в специальных туалетных комнатах в домах московской аристократии среди мелочей, которые могут пригодиться гостям во время бала, была и запасная обувь (Руденко 2015: 61). У элегантной американской публики в порядке вещей была покупка 6–12 пар обуви за раз, причем этого запаса могло хватить всего на несколько дней (цит. по: Макнил, Риелло 2013: 88). А вот воспоминания русской аристократки Александры Смирновой-Россет: «Утром рано я к ней приезжала заказывать белье, Пецольду – несколько дюжин черных, белых, красных, голубых башмаков, тогда мода была, чтобы обувь была того же цвета, как платье» (Смирнова-Россет 1989: 174).

Таким образом, подчеркнуто нефункциональная, неудобная и к тому же дорогая женская обувь служила индикатором высокого социального положения («благородства») – с одной стороны, и достатка – с другой, потому что позволить себе носить такую обувь – и следовать моде в принципе – в начале XIX века могла только представительница привилегированного класса[10]. Вопрос комфорта в этом случае не имел значения – noblesse oblige[11], как гласит известный французский фразеологизм. Более того, неудобная, дорогая и недолговечная обувь была статусной и желанной вещью (в том числе в глазах тех, кто с трудом мог себе это позволить) в соответствии и с тардовскими «законами подражания» (Тард 2011), и с вебленовским принципом демонстративного потребления (Веблен 1984), то есть для всех, кто так хотел приобщиться к модам высших классов. Рискуя злоупотребить отсылками к классическим теориям, подчеркнем, что пример с атласной обувью вполне укладывается в парадигму модного поведения, по Георгу Зиммелю: желание индивида в классовом обществе символически примкнуть к одним и отделиться от других (Зиммель 1996). Когда дело касалось мод, тем более самых желанных – французских, соображения рациональности и бытовой уместности имели мало значения. Как бы ни сокрушались гигиенисты и ни язвили морализаторы, ситуации это не меняло: «Париж носит открытые туфли? Значит, они должны стать „правилом“ в каждом американском поселке от Джорджии до штата Мэн» (цит. по: Рексфорд 2013: 120).

Не менее важно, что атласная недолговечная обувь служит ярким примером не только социально-статусной природы модного костюма, но и гендерным маркером: жертвовать удобством и мобильностью приходилось только женщинам. Туфли на плоском ходу носили и мужчины, но в основном во время бала, и главное – им мода предлагала и другие, куда более комфортные варианты – сапоги. А выбрать по фасонам было из чего: помимо повсеместно популярных с наполеоновских времен «веллингтонов»[12], существовали и российские разновидности – сапоги «а ля Суворов», или фасон «гусарский» – с щеголеватым вырезом в форме сердечка и кисточкой на голенище[13].

По точному наблюдению Джорджио Риелло и Питера Макнила, «модная обувь – материальное воплощение отношения к пешему передвижению в публичном пространстве и эволюция этого отношения с течением времени» (Макнил, Риелло 2013: 79). Так, XIX век начался с показательного воплощения идеи гендерного неравенства в обувных фасонах: местом обитания женщины оказался преимущественно дом, в то время как мужчине были доступны активная деятельность и свободное перемещение в пространстве города.