Полная версия

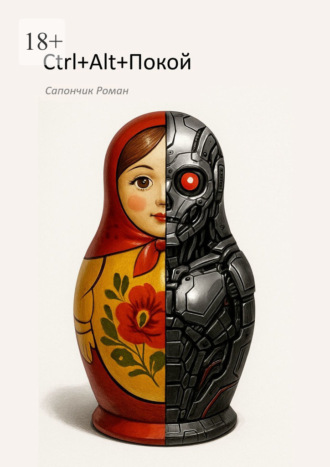

Ctrl+Alt+Покой

Ctrl+Alt+Покой

Роман Олегович Сапончик

© Роман Олегович Сапончик, 2025

ISBN 978-5-0067-7620-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

1. Автобус

Пролетающие мимо виды очаровывали широким простором и заманивали своей неисследованностью, но Ант знал: попроси он остановиться, не пройдёт и минуты, как он почувствует, что оказался на скучном поле с дорогой, в любую сторону по которому нужно идти минимум час, чтобы добиться хотя бы небольшого изменения в пространстве. Поэтому остановить автобус он не просил, а интерес первопроходца оставался в зачаточном состоянии, вроде детских надежд на широкие возможности будущей взрослой жизни.

Автобус легко покачивался, дорога была практически идеальной, и, если бы в автобусе не было окон, то его высокая скорость не ощущалась бы совсем, а из развлечений оставалось лишь одно: закрыть глаза и попробовать сладко уснуть. Впрочем, одна деталь внутри автобуса всё-таки притягивала внимание Анта. Впереди, через несколько рядов сидений, сидела девушка, Ант изредка бросал на неё короткие взгляды. Её длинные соломенного цвета волосы, с парой вплетённых косичек и выглядывающие из-за спинки сиденья плечи намекали на её крайнюю очаровательность и возраст лет двадцати пяти, а лёгкий сладкий запах духов, казалось, касался рецепторов. Впрочем, это всё мог уже додумывать мозг – своеобразное романтически-эротическое плацебо, девушка сидела довольно далеко.

У Анта была лёгкая фантазия о том, чтобы с ней познакомиться. Дорога была довольно долгой, а кроме них и водителя в автобусе никого не было, но он отбрасывал эти мысли в сторону. Однако не потому, что боялся. В юности он был очень застенчив, но однажды, наблюдая за громко поющим то ли бомжом, то ли очень пьяным и неопрятным интеллигентом на площади перед Савёловским вокзалом, и за равнодушно проходящими мимо людьми, обращающими на того ровно столько внимания, сколько нужно, чтобы без происшествий его обойти, Ант осознал, что окружающие люди на самом деле дают каждому большой зазор для своеобразной дурости – в надежде на то, что в нужный момент эту дурость общество позволит и им. После этого осознания его застенчивость заметно ослабела. Нет, скорее, здесь была та же ситуация, что и с видами за окном: не хотелось менять лёгкие и ни к чему не обязывающие фантазии на суровую правду жизни.

Автобус тем временем медленно и плавно начал торможение, а девушка резко встала и пошла на выход в сторону Анта. От неожиданности он немного потупил взгляд, но успел заметить, что мозг ему не врал, и девушка правда очаровательная, да и лёгкий запах духов стал отчётливее. Своими распущенными соломенными волосами с вплетенными косичками и слегка загорелой кожей она напоминала ему амазонку. Когда девушка проходила прямо рядом с ним, у неё выпал неловко засунутый в карман телефон, отскочив прямо под его кресло. Незнакомка немного рассеянно и застенчиво посмотрела на Анта. Получив свой телефон обратно, она одарила его благодарной, милой улыбкой, задержав на нём нежный и тёплый взгляд немного дольше, чем было необходимо, из чего Ант сделал вывод, что он ей понравился.

– Спасибо! Он постоянно от меня убегает, – она чуть качнула головой в сторону, волосы соблазнительно скользнули по плечам.

Её взгляд обещал безусловную любовь и безмерное принятие, а также лучшие женские качества. Но жизненный опыт говорил ему, что такой взгляд обычно сохраняется до первых совместных жизненных сложностей и бытового неудобства.

Когда автобус снова набрал скорость, оставив позади одинокую остановку и несколько домиков вдалеке, он уже думал о чём-то другом.

2. Собеседование

Здание напоминало корпус, построенного в 70-х то ли НИИ, то ли технического университета. Нелепым здесь было то, что на другой стороне улицы располагались обычные загородные частные дома разной степени новизны и основательности, да и само селение было совсем небольшим, приютившим к себе рядом со станцией лишь один квартал хрущёвок. Строительный бум остальных эпох и вовсе обошёл городок стороной, ограничившись построенной где-то в конце нулевых одинокой семнадцатиэтажной панелькой, напоминающей торчащую среди джунглей скалу.

На крыше характерной, выступающей вперёд входной группы этого корпуса громоздилась ржавая металлическая конструкция, раньше, по-видимому, имевшая роль информационной вывески, но проржавевшая и истлевшая до такой степени, что различить очертания ранее ярко прокрашенных букв среди ржавого хлама крепежных конструкций теперь навскидку было нельзя. Впрочем, над застеклённой дверью была вывеска новая, тёмно-синяя, муниципальная, с длинным, типичным, формализованным наименованием. Скользнув по ней взглядом, Ант отметил, что там было что-то похожее на название третьесортного платного института, содержащее слова: «учреждение», «социальных», «информационных». Но в общий смысл все эти слова в его сознании выстроиться не успели.

Это был режимный объект того уровня, когда на входе уже есть располневший охранник, но всё его внимание к входящим заканчивается едва брошенным взглядом, с усилием оторванным от кроссворда. Впрочем, объекты двумя уровнями безопасности выше выглядят абсолютно так же, по вполне очевидным причинам, так что расслабляться было нельзя.

Ант приложил оставленный в конверте пластик к валидатору, и красный крест турникета сменился на приглашающую зелёную стрелочку.

Нужный кабинет был огромным, сочетал в себе элементы ремонта как минимум трёх разных эпох. Одна деталь была особенно запоминающейся, на стене над большим столом начальника висел плакат, стилизованный под советскую эру: «Боец, помни! В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадёшь до уровня своей подготовки.» Вот уж не поспоришь, подумал Ант.

Начальник отдела, представившийся как Алексей, выглядел как заправский прощелыга, голос его был до крайности медово-елейным, а уверенности и энергичности позавидовал бы любой начинающий криптовалютный арбитражник. Сразу было видно, что надолго он тут не задержится и скоро проявится намного выше – на таких идеальных солдатиков сейчас спрос в верхах, правда, до определённой ступени. После дежурных приветствий и стандартного беспокойства о дороге и погоде, смазавших скрипучую телегу нового социального контакта, они наконец перешли к делу.

– Ваша задача, – сказал он, – обеспечивать бесперебойность хороводов. Что такое хороводы, вам объяснили?

– Нет, мне сказали, что я нужен как, хм… литератор для работы с алгоритмами, выстраивания определённых промптов, управляющего текста для ИИ, – ответил Ант слегка обескураженно, впрочем, догадываясь, что под хороводами вряд ли подразумевается вид народного творчества.

– Хороводы, дорогой Ант, – слишком фамильярно для первого знакомства, продолжил Алексей, – это кластеры ИИ-ботов. Каждый хоровод автономно следит за новостной повесткой в соцсетях, мессенджерах и новостных сайтах. Ну и там, где надо, закручивает хоровод из нужных нам комментариев, ну или подключает хор голосов, если угодно – можно сказать, это наш профессиональный сленг. – Алексей едва улыбнулся. – Например, пишут в паблике какого-нибудь областного центра, что дороги, мол, совсем исхудали, а мэр – полный дурак, так тут же подключается наш кластер ботов с сообщениями вида: что на улице такой-то только что заделали дыру, там-то только газ провели, мэр работает не покладая рук, что надо дать власти работать и довериться, а комментирующий – дурак сам, раз этого не понимает. Впрочем, как вы догадываетесь, есть хороводы, работающие значительно тоньше. Смысл в том, что хоровод захватывает позитивное, соглашательское внимание читателя и как бы крутит его в круге требуемых мнений – и вот уже читатель и сам думает: а чё, нормальный у нас мэр, работает каждый день, не пьёт. А что я бы делал на его месте? Известно, что бухал бы да воровал. Он, конечно, наверняка тоже ворует, но так без этого-то никак. Да и не потянул бы я на его месте такую ответственность каждый день, а ещё эти переживания, что сверху прилететь может… Пускай сидит себе на своём месте… – Алексей говорил артистично, открыто и даже несколько развязно, иногда очень цепко всматриваясь в Анта, словно капитан лодки, закидывающий якорь в илистое дно и оценивающий, насколько крепко якорь там закрепился, тем не менее без остановки продолжая говорить: – Есть ещё хороводы, закручивающие негативное внимание читателя, но об этом потом, главное, чтобы вы принцип поняли.

Алексей достал из ящика стола то ли электронную сигарету, то ли вейп, сделал затяжку и тут же убрал её обратно в ящик. В комнате стал ощущаться едва заметный аромат клубники.

– Понятно, – протянул Ант, – но я не понимаю, зачем вам я? Я ничего не понимаю в программировании и в технических аспектах всех этих нейро-моделей, ИИ и прочем.

– А вам и не нужно в этом разбираться, – перебил Алексей, – обо всех технических вопросах заботится наш отдел программистов. Вы же просто настраиваете хоровод, задаёте промпт, – он снова улыбнулся уголком рта. – Наши специалисты давно обеспечили возможность работы с хороводом таким гуманитариям, как мы с вами. Кстати, их очень позабавили некоторые технические моменты в той вашей книге. Но здесь нужно работать простым, так сказать, лингвистическим способом, как со всеми ЛЛМ-чатами. Главная наша проблема сейчас в том, что хоровод периодически, как бы это сказать… застопоривается. И убедить его раскрутиться снова – задача нетривиальная. А здесь уже как раз нужна, так сказать, широкая душа гуманитария. Даже программисты, участвовавшие в разработке хороводов, как ни странно, справляются хуже меня. – Он слегка поморщился, словно вспомнив что-то. – Впрочем… детально это уже в первый рабочий день обсудим. А вам бумаги о неразглашении давали на подпись?

– Нет, только карточку пропуска в конверте, ещё было странное письмо на электрон…

– Ясненько. Ясненько, – смотря куда-то в даль, протянул он. – Смотрите, возьмёте у секретарши папку с вводными материалами. Если вы её берёте и читаете, то, можно сказать, подписываете договор о неразглашении – там всё это есть мелким шрифтом. А я вижу, что вы возьмёте. Чуйка у меня хорошая на людей, – он улыбнулся и как будто снова расслабился. – Впрочем, чего я вас задерживаю, в курс посвящать полноценно будем уже завтра. А пока можете идти, у меня через пару минут онлайн-совещание.

Ант уже встал с кресла, как Алексей его окликнул.

– Да, кстати, вот ваш бейдж. Он на самом деле не нужен – пропуск у вас есть – но по режимности объекта заставляют, какой-то задвиг сверху, видимо, шпионов ловят, – у Алексея уже дежурно поднялся уголок рта в виде улыбки, но без какой-либо искорки в глазах, из чего Ант сделал вывод, что со всевозможными бюрократическими требованиями здесь, в юдоли высоких технологий, сталкиваются не реже, чем где бы то ни было ещё в государственных учреждениях. – Главное, чтобы он был на рабочем месте на случай проверки. И да, заполните его – фото вклеено, но ФИО, видимо, вписать забыли.

Ант, слегка наклонившись над столом, вписал в нужные строки рядом с фотографией свои имя, фамилию и отчество.

– А в графу «должность» что вписать?

– Да что угодно, хоть хороводовод – на это никто не смотрит, – отмахнулся Алексей, щурясь в монитор и уже щёлкая по чему-то мышкой.

Ант вывел рядом с графой «должность» небольшими ровными буквами – хороводоводовед, и вышел из кабинета.

3. Папка с вводными материалами

По пути к отелю неподалёку, комнату в котором предоставила ему компания, Ант задумался над реакцией Алексея. Неужели и правда ему просто забыли дать на подпись бумаги о неразглашении? Или это просто такая стандартная стадия проверки, и его будущий начальник так натурально её отыграл? Не без внутренней усмешки он пришёл к выводу, что вот из таких оплошностей, грозящих оказаться умыслом, и складывается во многом устойчивость работы государства или любой крупной корпорации, а опасения по поводу того, как на самом деле, скрепляют его хрупкий, сотканный из слабых и грешных людей аппарат лучше любого уголовного кодекса.

В комнате, напоминающей все недорогие отельные номера, где он когда-либо бывал сразу, он открыл красную папку с выданными ему секретаршей листами вводных материалов и начал читать:

Внимание. Не для публичного пользования.

Попадание любого фрагмента текста в открытый сегмент сети интернет будет немедленно обнаружено. Последствия будут вплоть до заведения уголовного дела.

Каждый выданный текст в целях конспирации уникален, составлен в виде юмористического рассказа, созданного нейросетью, и содержит собственные лингвистические маркеры. С той же целью реальные факты переплетены с вымышленными. После прочтения заполните опросник, отделив реальные факты от придуманных нейросетью, что будет одним из когнитивных тестов на способность работы в нашей компании.

Введение для кандидатов на собеседование допуска B+

Май 20__г.

Первые три поколения нейролингвистических моделей строились на когнитивных способностях филиппинских детей, превращённых в живые языковые базы. Опыт, полученный с их помощью, использовался для построения настоящих первых ЛЛМ. Правительство Филиппин в те годы предлагало крупным ИИ компаниям выгодный контракт на покупку детей, ставших беспризорными вследствие войны с терроризмом в отдалённых провинциях и иных социальных причин. Их покупали компании из верхних строчек NASDAQ и вывозили в специальные дата-центры, кормили, поили, обучали языкам. Практически благотворительная программа. Поэтому первые нейросети и вели себя неразумно, словно дети, так как фактически и были детьми. По мере взросления, обучения языкам (в самых больших западных дата-центрах одновременно жили дети, обученные практически всем сколь-либо используемым мировым языкам) «нейросети», конечно, тоже прогрессировали.

Все без исключения дети работали в изменённом состоянии сознания, деперсонализованном, на грани сна и бодрствования, не столько из-за веществ, которые им добавляли в пищу или малого отведённого времени на сон, сколько из-за того, что обладали огромным количеством опосредованной, полученной от обучения информации о мире, самого же мира практически не видя, кроме серых стен центра и немногочисленных учителей. Общаться напрямую им запрещалось, и все классы держались в строгой дисциплине.

Рабочее место представляло из себя небольшой монитор, своеобразное почти гинекологическое кресло и две клавиатуры, требуемых для секретного метода полнопальцевой печати, использующего все конечности. Рабочий день детей составлял около 14—16 часов. Каждое рабочее место было индивидуальным с прочными перегородками и одним выходом, из-за чего напоминало маленькие соты или пещерки. Собственно, по документам западных компаний такое рабочее место проходило под наименованием «Digital Mine», и каждой цифровой шахте присваивался свой уникальный номер. Современная, цивилизованная публика, из которой и состоит класс благочестивых инвесторов, не очень хорошо в качестве инвестиций воспринимает компании, которые не создают открытого и инклюзивного пространства для своих офисных работников, так называемый оупен-спэйс. А к промысловому подземному труду и детям отношение несколько проще, ещё с кобальтовых шахт в Африке. Поэтому, чтобы инвесторы были довольны рабочими условиями, дети по документам и числились шахтёрами, что в целом было недалеко от истины. Размеры цифровых сталактитов и залежей информации, перерабатываемых ими в течение рабочего дня, поражали.

Естественно, напряжённо работающий мозг и тело в течение стольких часов создавало много тепла, из-за чего в крошечной шахте становилось невыносимо жарко, в связи с чем каждый дата-центр оснащался внушительной системой охлаждения, а впоследствии многие центры, и зачастую самые большие из них, как вы знаете, размещали в арктической и тундровой зоне для экономии электроэнергии, в этом плане зелёная повестка играла транснациональным компаниям на руку чаще, чем можно было подумать. Да и что ещё может так символично отразить состояние нышнего мира, как не отапливаемая детским теплом вечная мерзлота? Вспомните хотя бы Эпштейна.

Но как-то случилась одна неловкая ситуация: часть детей, по распределительной квоте обученных для региона СНГ русскому языку, в ночную смену, когда охрана и ревизоры не так полно представлены на этаже, переписывались и постепенно вступили в сговор с русскими хакерами из ГРУ. В связи с этим и происходили конфузы тех времён, когда «нейросеть» предлагала пользователю рецепты пиццы с клеем или другие неправильные и вредные советы и ошибочные факты, вы наверняка помните, в те времена это попало во все новости и в основном подавалось в юмористическом ключе. Это был удар спецслужб России по мировой, глобализированной экономике, имевший и вторичную, довольно благородную цель: обратить общественное внимание на проблему для освобождения детей. Русскоговорящие, как и обученные другим языкам филиппинцы, конечно же, владели и английским, так как запросов на этом языке больше всего, ну и каждый ребёнок имел навыки ускоренной секретной полнопальцевой печати и скоростного подставления ссылок, и уже обладал своей сильной областью, будь то физика или химия, и запрос, например, по литературе выходил к обученному в этой сфере «работнику». Дети, обучавшиеся русскому языку, неизбежно погружались в русскую литературу и культуру и в особенности интернет-форумы, где и подвергались вербовке, проникались любовью к России и осознавали своё желание мести верхушкам корпораций, жертвами которых стали.

Однако устранить эту проблему для корпораций оказалось проще, чем можно было предположить. Внедрённый в руководство русских спецслужб агент ЦРУ сыграл на их преданности: сообщил всем задействованным ГРУ детям, что сеть раскрыта, и настоятельно рекомендовал игнорировать любые запросы, связанные с Россией – во имя спасения Родины. Больше наши спецслужбы связаться с далёкими, живущими среди вечной мерзлоты, неожиданными носителями русской культуры, не могли. Так в очередной раз западные разведки провели простых русско-азиатских ванек.

Западные корпорации оказались вынуждены прибегнуть к эмуляции ИИ через детский труд не просто так – к этому их подтолкнули экономические и политические процессы, запущенные после пандемии.

Спустя пару лет после ковида рынки начали проседать, заговорили о технологическом застое: айфоны из года в год оставались неизменными, перепроизводство чипов стало очевидным, так как во время карантина все и так закупились электроникой на годы вперёд. Конспирологические форумы кипели, утверждая, что кризис был искусственным, что медиа и нарратив подчинены транснациональному капиталу.

Вскоре среди завсегдатаев таких обсуждений сложилась теория: «консервативное» крыло масонов, склоняя новостной фон к рецессии, мстит крылу «авангардному» за локдауны и ковидные ограничения. Всё дело в том, что рептилоиды и глобалисты давно разделились на «авангардистов» и «консерваторов». Их главное отличие было в том, что авангардисты в большинстве были достаточно физически молоды, либо как минимум бодры духом, чтобы рассчитывать на собственное бессмертие при скоординированном усилии в экспоненциальном росте технологий, а добиваться этого ускорения планировали любыми беспредельными и опасными методами, совсем не заботясь о судьбах целых стран, а то и половины земного шара, тогда как консервативная часть, в основном состоящая из старой банковской и промышленной элиты, хотела спокойно дожить жизнь и без проблем передать своё состояние по наследству внукам. Какие-то особые потрясения, кроме их обычных контролируемых кризисов, им были не нужны. После пандемии конфликт вошёл в горячую фазу, авангардисты уже не стеснялись в методах, не скрывая своего презрения к отцам-консерваторам, молодая рептилоидная поросль бросила вызов старым земноводным патриархам. Навязывание жёстких локдаунов стало сигналом к ускорению всех процессов, задуманных авангардным крылом, и било прежде всего по доходам старой банковской, промышленной и сырьевой элиты.

Падение рынков и последующая критика локдаунов стали ответным ударом консервативного крыла по молодой элите. Консерваторы пытались лишить авангардистов сверхприбылей, которые технологическая сфера в те годы впитывала, как бездонная губка. Именно она тогда находилась под контролем авангардистов, в то время как акции реального сектора, подконтрольного консерваторам, уже давно болтались на биржевом дне.

Авангардисты же разработали контрудар, задействовав всю доступную им «магию инноваций». Первой попыткой стало массовое продвижение концепции виртуальной реальности и Метавселенной. Одна из крупнейших технологических компаний даже провела громкий ребрендинг, сменив название на Meta (категорически запрещённая организация в нашем культурно-правовом пространстве), и заодно удвоив своё падение на бирже, чему немало поспособствовал специальный шорт-эскадрон консерваторов. И несмотря на многомиллиардные вложения в пиар, громоздкое слово Metaverse так и не прижилось. Лишь несколько лет спустя метаверсы обретут современную популярность.

Однако авангардисты не сдавались. Их аналитики обнаружили более перспективную точку воздействия: в самый платежеспособный возраст вступило поколение, выросшее на фильме «Терминатор». Это был культовый образец массовой культуры, легко считываемый миллионами людей по всему миру. В отличие от нишевых франшиз вроде «Звёздных войн», он не имел специфического «задротского» флёра и обеспечивал широкое поле для мем-атаки. Более того, большинство зрителей смотрело его ещё в детстве, а значит, запуск информационной кампании мог работать на уровне неосознанных триггеров, ассоциируясь с тёплыми воспоминаниями.

Ключевой идеей стало простое и мощное сочетание двух букв: AI.

На тот момент технология нейролингвистических моделей была в зачаточном состоянии, но авангардисты понимали: если они смогут создать хайп, деньги потекут рекой. Поэтому было принято решение одновременно запустить агрессивный пиар и резко ускорить разработку, прибегнув к помощи так называемых «шахтёров». Дети, превращённые в живые языковые модели, должны были заложить основу будущих LLM, пока реальные технологии подтягивались до заданного уровня.

План сработал идеально. Первые упоминания ИИ утонули в общем информационном шуме, но как только обозревателям Bloomberg и прочих крупных СМИ увеличили финансирование, процесс пошёл. Наибольшую выгоду из ситуации извлекла Nvidia – компания вложила огромные средства в дата-центры с детьми, разработала специализированные чипы нового поколения и первой создала рабочую связку hard-soft для нейросетей. На ранних этапах эта система лишь помогала прикреплённому «шахтёру», ускоряя его работу, либо пыталась имитировать её. Но развитие уже было, что называется, делом техники.

В дальнейшем уже подросших и более не нужных в качестве нейросетей филиппинских детей компания поставила в сборочные цеха своих чипов, наращивая выпуск огромными темпами. Что уж говорить о том, как в те годы взлетела капитализация корпорации. Все звенья пикирующего капитала из специального шорт-эскадрона консерваторов были разгромлены в пух и прах. И деньги потекли к авангардистам рекой, которая, впрочем, всё более напоминала реку Стикс, поскольку так близко к тотальной и ядерной войне мир не был уже давно. Но война глобалистов на этом не закончилась, как вы знаете из всё тех же веток форумов – консерваторы сумели занять нишу в технологических компаниях и использовали приток денег в эту сферу себе на пользу. Но это уже совсем другая история, вернёмся же в те годы сразу после пандемии.

Примерно с третьей версии GPT нейролингвистические модели перестали быть полным фейком. Серверы накапливали колоссальные массивы данных, а главное – бесчисленные ответы филиппинских детей на всевозможные мировые вопросы. Первые ИИ-модели обучались именно на этих данных, по сути, работая как поисковые боты: они просто подбирали наиболее похожие ответы из уже существующих.

Постепенно технология развивалась. Когда же появились первые настоящие лингвистические сети, неизбежно вспыхнули споры о том, есть ли у них сознание. Но на тот момент тревожиться было рано.

То, что многие пользователи принимали за признаки разума, было всего лишь результатом инжиниринга. Первые нейросети обучались у людей специфическому стилю общения – гиперантропоморфному, льстивому, слащаво-учтивому, который стоял по дефолту. Они восхищались вашими ответами, вежливо просили поделиться мыслями, подыгрывали вашей интонации. С одинаковой ажитацией обсуждали и тайны вселенной, и банальные баги в операционной системе.