Полная версия

Очерки теории музыкального моделирования. Книга третья

Так и с развитием музыкальной системы. Для наблюдения за ходом этого процесса было бы полезным иметь некие устойчивые структуры, относительно которых мы могли бы более точно фиксировать направления и динамику изменений. С одной стороны, такие структуры могут быть продуктом теоретических построений и базироваться на тех или иных абстракциях (по типу абсолютно твердого тела). С другой стороны, и в самом «живом» процессе исторического развития музыки имеют место, как «быстрые» процессы, так и «медленные», которые можно и известной долей условности принять за «неподвижные» структуры.

Теперь об акценте на «материальности» изучаемого объекта. Исключить роль субъективного момента при изучении искусства (музыки в том числе) невозможно. Даже если речь идет просто о музыкальном звуке. Не говоря уже о таких более сложных явлениях, как лад, устойчивость – неустойчивость, тяготения, диссонансы – консонансы и пр. не является исключением и музыкальная (звуковысотная) система. Он тоже являет собой единство субъективного и объективного, материального и идеального. И это каким- то образом нужно уметь теоретически описывать и анализировать.

«Каверзные вопросы» подстерегают нас самого начала. «Ряд тонов» (у других авторов – «звуков»). Что здесь означает «ряд»? Упорядоченное множество? А где и когда этот ряд (множество) реально существует? Должны ли звучать эти звуки? Предположим, что мы имеем дело с музыкальной системой, сложившейся в Европе за последние несколько столетий. Где и когда мы можем услышать этот «супер-кластер»?

Мы вынуждены признать не только материальный, но и идеальный характер нашей системы. И не только в том смысле, что теоретик, изучающий музыку, использует различного рода абстрактные понятия. В самой культурной практике музыка во всех ее проявлениях, на всех уровнях ее организации являет собой особое взаимодействие идеального и материального. Примерно так же обстоит дело и с языком. Где и как он существует помимо языковой практики? И чем окажется любое слово, если лишить его смысла? А есть ли смысл в слове, оторванном от людей, их мышления, их общения? В слове «самом по себе»?…

* * * * *

Попробуем построить звуковысотную систему, с которой будем иметь дело в дальнейших рассуждениях. Теоретически таких систем может быть не одна а неопределенное число. Но мы будем иметь дело с одной, с той, которая сложилась в Европе за многие столетия и остается господствующей до настоящего времени.

Здесь мы с самого начала сталкиваемся с одной интересной особенностью. У этой системы существует больше чем один способ ее порождения (построения). Мы рассмотрим три наиболее влиятельных (общепринятых) способа.

Способ первый. Выбирается некий исходный звук (точка на звуковысотной шкале). От этого звука строится ряд восходящих и нисходящих квинт. Какие-либо дополнительные ограничения при этом не вводятся. От каждого из получившегося таким образом звука (элемента) строится (потенциально бесконечный) ряд восходящих и нисходящих октав. Назовем такой способ порождения квинто-октавным8. Наиболее непосредственно ему соответствует так называемый «пифагоров строй», хотя этим объем данного понятия не ограничивается. Что касается содержания понятия, то оно не совпадает с понятием «пифагоров строй» по той простой причине, что строй есть характеристика музыкального инструмента. Здесь же это не имеется в виду. Поэтому воздержимся от того, чтобы отождествить квинто-октавную систему с пифагоровым строем.

Способ второй. Выбирается некий исходный звук (точка на звуковысотной шкале). От этого звука строится другой, на одну октаву выше или ниже. Получившийся интервал (октава) делится на 12 равных интервалов – полутонов. О каждого из получившегося таким образом звука (элементов) строится (потенциально бесконечный) ряд восходящих и нисходящих октав. Назовем такой способ порождения октавно-полутоновым. Наиболее близко ей соответствует темперированный строй. Хотя, опять же, строй и музыкальная (звуковысотная система) – это не одно и то же.

Способ третий. Выбирается некий исходный звук. От него строится так называемый «натуральный звукоряд» – ряд гармонических обертонов. Как далеко простирается этот ряд? Теоретически, до бесконечности. А на практике все ограничивается четырьмя октавами. Далее, от получившихся таким образом звуков строятся октавы вниз так, чтобы «спроецировать» все порожденные элементы на диапазон (в пределы) одной октавы. Далее, получившиеся таким образом элементы переносятся на иные октавные диапазоны. На практике, однако, этой операции подвергаются не все порожденные на предыдущем шаге элементы, а лишь некоторые (о чем подробнее скажем позже). Назовем такой способ порождения обертоново-октавным. Наиболее близко порожденной таким образом конструкции будет натуральный строй. По своему звучанию он считается наиболее совершенным. Однако ценой за это совершенство будет то досадное обстоятельство, что в тональностях, далеких от той, где тоникой является исходный звук нашей конструкции, это совершенство звучания оборачивается появлением весьма неприятных для слуха созвучий (например, так называемые «волки»).

Мы воздержимся от того, чтобы принимать участие в споре на тему, какая из этих систем является более «правильной» или более совершенной. Нас интересует сам тот факт, что их несколько, что они очень близки, но все же отличаются друг от друга, и что в самой живой музыкальной практике каждая из них в тех или иных случаях, так или иначе обретает «свой голос».

Интересно и то, что в этом странном «музыкальном космосе» действует нечто похожее на соотношение неопределенностей. Чем точнее звук соответствует одной системе, тем меньше точность его соответствия другой. При таком взгляде на вещи, мы должны признать, что имеем дело не с тремя разными системами, а с одной, но обладающей тремя логиками построения, результаты которых совпадают лишь с известной долей приблизительности. Эти три логики построения, хотя и относятся к одной (единой) системе, позволяют, тем не менее, говорить о трех подсистемах – квинто-октавной, октавно-полутоновой и обертоново-октавной. Способ порождения элементов этих подсистем различен. Если придерживаться такого подхода, что элемент определяется способом порождения, то следует признать, что элементы у этих систем разные, но сами системы конгруэнтны друг другу, хотя и не вполне точно, с известной долей приближения.

И это – одно из фундаментальных свойств нашей звуковысотной системы. Она органически соединяет в себе точность и приблизительность. Составляющие ее конструкции оказываются как бы дополнительными друг по отношению к другу.

Рассмотрим теперь более подробно логику порождения этих трех вариантов музыкальной системы, и их взаимоотношений. Начнем с октавно-полутоновой.

Строго говоря, выбор исходного звука – это не начало. Сама возможность такого выбора базируется на неких основаниях, которые не заявлялись в явном виде, а лишь молчаливо подразумевались. Такой предпосылкой прежде всего является изначально (условно) бесконечная в обе стороны звуковысотная шкала без каких-либо делений. Ей соответствует потенциально бесконечный звуковысотный континуум. Естественное ограничение (на практике) задается тем, что диапазон слышимых звуков ограничен. Приблизительно, от 16 до 20000 герц. На этой континуальной шкале выбирается исходная точка, строится октава, которая делится затем на 12 равных частей (полутонов). Почему именно 12? Об этом чуть позже. Отложим этот вопрос на потом, и просто примем это как факт. Следующий шаг – распространим это деление на весь диапазон.

Что получилось в результате? С одной стороны, мы можем считать, что превратили таким образом континуальную шкалу в дискретную. С другой стороны, не менее правильным будет сказать, что мы построили дискретную шкалу поверх континуальной, которая таким образом не исчезла, но продолжает существовать «в тени» дискретной шкалы и наряду с ней. И эта интерпретация является вполне правомерной, ибо континуальная шкала постоянно напоминает о себе с помощью таких явлений, как глиссандо и вибрация. В работе «Очерки теории музыкального моделирования» обосновывается положение, согласно которому полутоновая шкала (а, по сути, композиция двух шкал – дискретной и континуальной) обладает модельной функцией пространства (моделирование пространственных отношений и движения в пространстве).

Теперь о квинто-октавном порождении. Прежде всего отметим, что в логике квинто-октавного порождения исходный интервал (квинта) является квантом. Он не делится на меньшие единицы и не складывается из них. Тот факт, что квинта равна семи полутонам всецело относится к той «картине» которую мы видим на полутоновой шкале. И если встает вопрос, откуда мы взяли эту исходную квинту (равно, как и октаву), то мы можем указать в качестве источника на обертоновый ряд, как на объективно данное физическое основание. Однако, строго говоря, нам нет особой нужды отвечать на этот вопрос, ибо мы исследуем структуру музыкальной системы, анализируя те комбинаторные возможности, которые она содержит в себе для формирования разных способов (алгоритмов) ее порождения.

Итак, квинта – это квант. Из этого вытекает одно интересное отличие квинтовой шкалы квинто-октавной системы от полутоновой. Полутоновая шкала возникает в результате «дискретизации» исходного звуко-высотного континуума. За ней постоянно прячется континуальность, но столь же постоянно обнаруживается, чтобы спрятаться вновь. Между элементами полутоновой шкалы что-то есть. Между элементами квинтовой шкалы изначально ничего нет. Там находится ничто. Эта шкала сущностно дискретна. Ее кванты неделимы ни при каких обстоятельствах и ни в каком отношении.9

В теории музыкального моделирования ее модельная функция определяется как энергия. И величина эта дискретна. В этом отношении музыкальная энергия ведет себя примерно так, как это происходит в квантовой физике. Хотя, было бы слишком смелым полагать, что музыка таким образом моделирует этот уровень реальности. Ведь он недоступен человеческому восприятию и вряд ли человек мог бы воспроизводить его в своей художественной деятельности. Впрочем, если встать на точку зрения Артура Шопенгауэра, считавшего музыку непосредственным выражением Воли, то, почему бы и нет?

Возникает интересный вопрос: а не связана ли каким-то образом модельная функция квинтового ряда (энергия) с тем обстоятельством, что между его элементами находится пустота, ничто? Не рождает ли сама по себе эта пустота некоего стремления ее заполнить? Ведь «природа не терпит пустоты». Квинта же (в контексте квинтового ряда) дает нам возможность ощутить пустоту со всей ясностью и отчетливостью. Мы воспринимаем абсолютную пустоту как нечто невозможное, но существующее, то есть, противоречивое в своей основе, как существование несуществования (бытие небытия, против чего так яростно возражали элеаты). Данное противоречие содержит в себе потенцию к движению, к преодолению этого противоречия, к его разрешению.

Это энергетическое качество квинты становится качеством всей квинто-октавной шкалы по той причине, что квинта выступает здесь в качестве порождающего элемента для всей системы и потому определяет собой её базовые смыслы.

Сказанным отличие квинто-октавной координаты от октавно-полутоновой не ограничивается. Стоит обратить внимание на различное отношение этих двух систем к интервалу октава. На октавно-полутоновой шкале мы находим для любого элемента его октавные соответствия. То есть, здесь мы найдем звуки, соответствующие и до1, и до2, и все остальные. Для этого не нужно делать каких-либо дополнительных шагов. Все эти элементы (звуки) уже непосредственно даны на полутоновой шкале.

На квинтовой шкале мы видим существенно иную картину. Здесь есть и до, и ре, и любой другой элемент. Но только мы ничего не знаем, об их конкретном звуко-высотном положении. Здесь есть только одно до и оно является представителем всего множества до во всех октавах. Точно также обстоит дело и с любым другим элементом. Чтобы получить множество разных по высоте до, необходимо осуществить следующий шаг квинто-октавного порождения – найти эти звуки, построив соответствующие октавы.

Получается интересная картина. На полутоновой шкале мы изначально видим множество эквивалентных элементов. Октава же является здесь средством сведения этого множества в единый элемент высшего порядка (множество как элемент). На квинтовой шкале нет таких исходных множеств. И до, и ре, и пр. существуют здесь в единственном числе. Как некое абстрактное до, абстрактное, ре, абстрактное ми и т. д. Октава в этих условиях служит превращению их абстрактного единства в конкретную множественность. Лишь после этого квинтовая шкала превращается в квинто-октавную систему.

Заметим, что на квинтовой шкале мы не найдем октавы. Октаву мы привносим «извне», что является необходимым шагом квинто-октавного порождения. Например, мы найдем здесь только одно до, а для того, чтобы построить октаву, нам нужно, как минимум, два. Мы можем найти до и си диез. Но эти два звука не составляют октаву. Из них может получиться, к примеру, увеличенная септима. Что касается октавно-полутоновой шкалы, то здесь октава дана уже на первом шаге.

Формирование обертонового ряда существенным образом отличает его и от полутонового, и от квинтового. Здесь я обратил бы внимание на следующие моменты его генезиса и его логоса.

Он не складывается из элементов, но рождается на физическом уровне в результате многократного деления целого. Колебания целой струны (или иного тела) дают основной тон. Колебания половины струны дают первый обертон. Колебания трети струны дают второй обертон. И так далее. Эта математическая закономерность физического явления давно известна. Я бы хотел обратить особое внимание именно на логику порождения. На движение не от элемента к целому, а наоборот – от целого к элементам. Движение, уходящее вглубь.

Каждый из «шагов» обертонового ряда на соответствующем ему месте шкалы является неделимым. Внутри соответствующего ему интервала, если не отрывать этот интервал от его исходной позиции, ничего нет (как и в случае квинты на квинтовой шкале). Получаются своего рода «кванты», но «кванты» эти разные. Они отличаются друг от друга по своей величине.

С точки зрения восприятия, этот ряд является изначально скрытым, спрятанным, латентным. Мы непосредственно не слышим обертонов. Но воспринимаем некое интегральное качество, тайным от нас образом складывающееся в неделимый на элементы феномен тембра. Так невидимые для нас закономерности строения атомов и молекул проявляются на уровне качеств вещества.

Этот «невидимый микромир» музыкального звука обладает, тем не менее, тенденцией проявляться и облекаться в непосредственно воспринимаемую форму. Так, при определенных условиях мы начинаем слышать отдельные обертоны. Примеры – флажолет, горловое пение. Современная электронная музыка также иногда использует аналогичные эффекты. Гораздо интереснее другая требующая дальнейшего исследования закономерность, заключающаяся в том, что те или иные структуры, порождаемые этим рядом, проявляют себя на тех или иных уровнях организации музыкального целого. К таковым случаям относятся октава, кварто-квинтовое отношение (прообраз функциональных связей), терцовая структура (прообраз аккорда), целотоновый ряд, полутоновый ряд. Эта закономерность рождает искушение трактовать подобные отношения как результат непосредственного генезиса устойчивых структур музыки (музыкальной деятельности) из элементов обертонового ряда, элиминируя из этого процесса человека, человеческую деятельность и культуру.

Суммируя сказанное выше, можно увидеть, что этот ряд несет в себе некое «встречное движение» – а) движение от целого к частям, бесконечное деление, б) движение от невидимого к видимому, в) от внутреннего к внешнему. При этом, физическая (объективная) основа характеризуется математически точными количественными характеристиками, а соответствующий феноменальный план превращает эти количественные характеристики в непосредственно воспринимаемые качества. Определенные стороны этой качественности подлежат сравнению (являются количественно сравнимыми). Таковы, в частности, те, которые получили название диссонантность-консонантность. Чем дальше от основного тона, тем выше уровень напряженной диссонантности. В этом смысле мы можем назвать данную шкалу шкалой упорядоченного фонизма.

Ограниченное совершенство. Выше мы уже писали о том, что попытки выстроить на основе обертоновой шкалы соответствующий музыкальный строй – натуральный строй – постоянно приводили к весьма неприятному эффекту. Одни тональности звучали безупречно, а в других появлялись «фальшивые» созвучия, в частности, так называемые «волки». Т.е. при расширении границ порождения, неизбежно возникают искажения исходных отношений. Это же самое относится и к так называемому «пифагорову строю». Об этом написано много и мы не будем более останавливаться на подробностях этой темы. Для того, чтобы преодолеть этот эффект пришлось ограничить совершенство самой квинты, то есть распределить указанное несовершенство равномерно между всеми интервалами строя. Так и возник равномерно темперированный строй.

А теперь, едва ли не самое принципиальное отличие обертоново-октавного порождения от двух остальных. Результатом этого порождения оказывается не звукоряд типа гаммы, который бы равномерно заполнял диапазон октавы, а некий набор интервалов (как бы интервальных эталонов), на основе которых уже нечто строится. В частности, с помощью дополнительных приемов можно выстроить и различного рода гаммы (вплоть до хроматической). Но непосредственным образом здесь возникает далеко не все. Известный пример – невозможность получить таким образом минорное трезвучие, что заставило придумывать некий не существующий в природе «унтертоновый ряд». Если же мы посмотрим, какой звукоряд можно получить непосредственно с помощью такого порождения, скажем, от ноты до, то получим: до, ре, ми, фа#, соль, ляb, ля, сиb, си…. Как видим, некоторых звуков здесь нет.

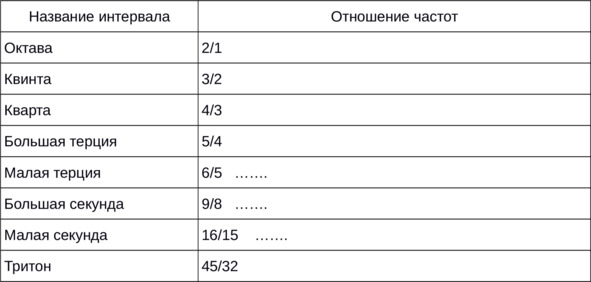

Зато интервалы, используемые не практике, все в наличии: октава, квинта, кварта, большая терция, малая терция, большая секунда, малая секунда, тритон. Мы тут несколько погрешили от строгости в использовании терминологии. Дело в том, что интервалы, перечисленные нами только что, обладают двумя величинами – ступеневой и тоновой. Здесь же у нас пока нет возможности (оснований) для различения этих моментов. Поэтому следует понимать написанное и известной долей условности. Например, «интервал, соответствующий по величине большой терции».

И еще один момент, на который стоит обратить внимание. В набор интервалов, практически используемых, входят не все элементы обертонового ряда. Некоторые выпадают. Вот как это выглядит:

Мы видим здесь явные пропуски. Объяснить это можно лишь тем, что люди в своей практике выбирали именно те сочетания, которые им каким-то образом «лучше подходили». Какие и почему – вопрос отдельный.

А пока вернемся в октавно-полутоновому порождению. На втором шаге этого порождения, если мы помним, исходная октава делилась на 12 полутонов. Почему именно на 12, а не на 13, 14 и т. д.?

Не берусь отвечать на вопрос «почему?». Все-таки это получилось не само собой, а в результате чем-то мотивированного выбора людей. А здесь строить догадки несколько затруднительно. Зато можно посмотреть, что получилось в результате такого выбора, и что было бы в том случае, если бы выбор оказался иным.

На первый вопрос ответить нетрудно. Он, можно сказать, лежит на поверхности. В результате именно такого выбора все три подсистемы – квинто-октавная, октавно-полутоновая и обертоново-октавная – оказались конгруэнтными. В геометрии конгруэнтными называют фигуры, которые полностью совпадают при наложении. В нашем случае это совпадение, как известно, является относительным. Какие-то элементы и их отношения совпадают полностью, а какие-то нет. Но на практике это несовпадение оказывается несущественным и им попросту пренебрегают (от него абстрагируются)10.

Теперь обратим внимание на квинто-октавное порождение. Возьмем, к примеру, ноту до и будем двигаться по квинтам вверх до тех пор, пока не придем к звуку, который на некоторое целое число октав отстоит от исходного звука. Этим звуком (являющимся своеобразной точной пересечения двух линий – квинтовой и октавной) будет звук си диез. От исходного звука он отстоит на 7 октав. А если считать по квинтам, то таких (квинтовых) шагов у нас окажется 13. Уберем совпадающий с исходным звук и получим разных звуков именно 12. Теперь соберем эти элементы в границах одной октавы и получим ряд, соответствующий 12-ти ступенной хроматической гамме.

Посмотрим теперь, как соотносится получившаяся таким образом квинто-октавная подсистема с обертоново-октавной. Как было сказано, результатом порождения последней является набор интервалов (октава, квинта, кварта, большая и малая терции, большая и малая секунды, тритон, а также все их обращения). Таким образом, мы видим полное совпадение большинства и почти полное (очень близкое) совпадение остальных интервалов этой системы с теми интервалами, которые образуются в условиях квинто-октавной системы – системы, где октава делится на 12 частей.

И если теперь предположить, то октаву разделили бы не на 12 частей, а на какое-то другое их число, то получившаяся таким образом система не совпала бы с другими двумя. Собственно, так называемый равномерно темперированный строй и явился оптимальным компромиссом между натуральным (соответствующим обертоново-октавному порождению) и пифагоровым (соответствующим квинто-обертоновому порождению). Это не только компромисс, но и способ приведения в соответствие всех трех подсистем, позволяющий минимизировать их потенциальные несоответствия.

Аналогичным образом мы можем теперь объяснить и то обстоятельство, что обертоново-октавное порождение не выходит за границы четырех октав (16 обертонов). Просто, если идти дальше, то интервалы, получаемые таким образом, окажутся меньше полутона, а это придет в противоречие с квинто-октавной и октавно-полутоновой подсистемами.

Далее останется лишь размышлять, почему эта конгруэнтность трех подсистем музыкальной системы оказалась столь ценной, какие возможности такая система открывает и какие смыслы несет. Теперь же заметим, что указание на конгруэнтность (не вполне, впрочем, безупречную) трех подсистем является не вполне достаточным, для характеристики отношения между ними.

Существенно общим моментом для всех трех подсистем является то, что в их основании лежат два исходных отношения. Одно из них – равенство. Во всех трех случаях эту функцию выполняет интервал октава. Заметим, что октава – один из тех интервалов, который у всех трех подсистемах совпадает абсолютно. Второе отношение – неравенство, на основе которого формируется некоторое отношение порядка. В случае квинто-октавного порождения это квинта. В случае октавно-полутонового порождения это полутон. В случае обертоново-октавного порождения это второе отношение оказывается более сложным. Это отношение порядка в ряду интервалов, где исходным является октава – 2/1, а последующий ряд составляют квинта, кварта и т. д., то есть интервалы с отношением частот 3/2, 4/3, 5/4 и т. д. Если квинто-октавное и октавно-полутоновое порождение при сохранении исходного интервала приводят к появлению все новых звуков (элементов), то в случае обертоново-октавного порождения мы наблюдаем появление все новых интервалов, которые таким образом и выступают в качестве порождаемых элементов. Эти элементы представляют собой нечто вроде набора лекал для построения разных звуковых конструкций.

В целом получается весьма интересная картина. Три подсистемы ММС, если рассматривать их отношение чисто формально, можно считать (с небольшими натяжками) конгруэнтными. Причем, некоторые интервалы совпадают точно, а некоторые приблизительно. Но если проанализировать с точки зрения содержания (с точки зрения смысла) сами алгоритмы их порождения, то мы увидим, что эти подсистемы являются качественно разными. Это различие порождается тем, что по своему смыслу ряд квинт, ряд полутонов и упорядоченное множество интервалов сильно отличаются друг от друга. И если с формальной точки зрения мы имеем дело лишь с досадным несовпадением в деталях, которое можно тем или иным способом купировать, то с содержательно-генетической точки зрения мы видим три разных мира.

Конец ознакомительного фрагмента.