Полная версия

Гипноз и самогипноз: базовые знания

В то же время, в Казани гипнотизацией занимался И. В. Годнев; Московское психологическое общество также обратилось к изучению гипнотизма, где психиатры А. А. Токарский и Г. И. Россолимо выступали с докладами и демонстрациями, посвященными гипнозу.

Врач-психиатр, ученик А. А. Токарского П. П. Подъяпольский проводил параллели между состояниями гипноза и естественного сна, а С. Н. Данилло, М. Н. Невский, В. Е. Рожнов и А. Н. Клочко – между гипнозом и наркотическим опьянением. Для изучения биологических основ гипноза проводились исследования на животных, в частности, В. Я. Данилевский (Харьков) представил на Международном конгрессе по физиологической психологии в 1889 году результаты гипнотизирования различных видов – от ракообразных до птиц и зайцев.

В дальнейшем, в начале нового столетия, экспериментами по гипнотизированию животных занимались В. М. Бехтерев и сотрудники его клиники. Значительный вклад в развитие гипноза в начале XX века внесли выдающиеся русские ученые – Владимир Михайлович Бехтерев и Константин Иванович Платонов.

Вклад В. М. Бехтерева

В 1896 году В. М. Бехтерев выступил в качестве эксперта в первом в России деле, касающемся применения гипноза – в деле об убийстве крестьянина Буравова, где для получения необходимых показаний также использовался гипноз в отношении обвиняемой.

Примечание:

Владимир Михайлович Бехтерев (родился 20 января (1 февраля) 1857 года в селе Сарали, Елабужском уезде, Вятской губернии, ныне Бехтерево, Елабужский район, Республика Татарстан, Российская Федерация – умер 24 декабря 1927 года в Москве, СССР) – выдающийся русский и советский ученый, психиатр, невролог, физиолог и психолог. Он считается создателем рефлексологии и разработал новое направление в психологии, известное как патопсихология, в России. Был академиком Военно-медицинской академии (с 1902 года), получил звание заслуженного ординарного профессора (в 1907 году) и чин тайного советника (с 1 января 1904 года). Признан заслуженным деятелем науки РСФСР (в 1927 году).

По мнению В. М. Бехтерева, гипноз представляет собой своеобразное состояние, напоминающее частичный сон или же неординарную форму бодрствования. В период гипнотического воздействия внимание человека значительно фокусируется, формируя мощный центр активности в корой головного мозга, вокруг которого, в соответствии с принципом отрицательной индукции, разворачивается процесс подавления. В состоянии гипнотического транса терапевтическое воздействие слова становится ощутимо более действенным, чем любое другое внешнее влияние. Благодаря гипнозу наблюдается ослабление и постепенное исчезновение нездоровых условных рефлексов.

Учреждение первой в России школы гипноза

Первая в России школа гипноза была учреждена в Саратове русским психиатром и гипнологом Михаилом Павловичем Кутаниным, который опирался на опыт, приобретенный им в Западной Европе. Благодаря его усилиям была сформирована русская школа гипноза. Кутанин обладал исключительным мастерством гипнотического воздействия, он был мастером, способным гипнотизировать одновременно множество людей.

3.3 Известные в мире гипноза фигуры

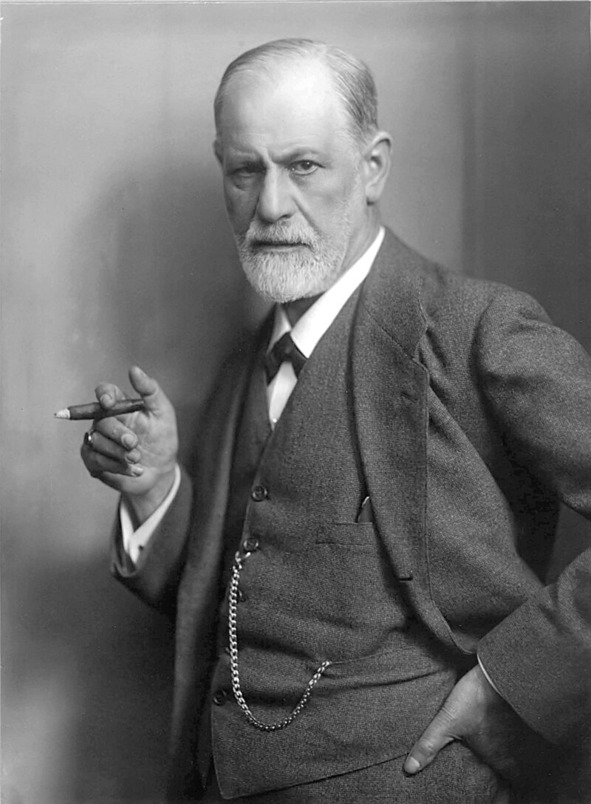

Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд

Зигмунд Фрейд (1856—1939) – создатель психоанализа, который начал свой путь, изучая гипноз в парижском и нансийском учебных заведениях. Первоначально Фрейд горячо поддерживал гипнотерапию. Он применял метод, при котором в начале сеанса гипнотизировал пациентов и оказывал легкое давление на лоб, чтобы помочь им сосредоточиться и вспомнить, как он полагал, вытесненные воспоминания.

Вскоре он начал уделять особое внимание гипнотической регрессии и абреакции как эффективным способам лечения. В знак признания его интереса к этой теме, была создана и опубликована обширная статья о гипнозе, впоследствии переведенная на немецкий язык благодаря усилиям Бернгейма.

Примечание:

В психоанализе под абрекцией (или отреагированием, разрядкой) понимают процесс повторного проживания травмирующего опыта, направленный на высвобождение накопленных, подавленных чувств. В некоторых случаях абрекция рассматривается как метод осознания скрытых, травматических воспоминаний.

Вместе с Йозефом Брейером он представил важный сборник клинических случаев под названием «Исследования по истерии» (1895), который заложил основу для последующих направлений, таких как «гипноанализ» или «регрессивная гипнотерапия». Со временем Фрейд отказался от гипноза, отдавая предпочтение психоанализу, основанному на свободных ассоциациях и интерпретации бессознательного.

Несмотря на значительные временные затраты, связанные с психоанализом, Фрейд рассматривал возможность сочетания психоаналитических методов с гипнотическим внушением для ускорения терапии. Однако он опасался, что это может снизить эффективность лечения: «Возможно, применение нашей терапии к большому числу пациентов вынуждает нас смешивать чистое „золото“ психоанализа с „медью“ прямого внушения».

Впрочем, лишь немногие последователи Фрейда обладали достаточной квалификацией в гипнозе, чтобы попытаться объединить эти подходы. Их работа оказала незначительное влияние на современные гипнотерапевтические техники, которые сегодня включают «гипнотическую регрессию», «гипнотическую прогрессию» и «гипноанализ».

Дейв Элман

Американский специалист Дейв Элман (настоящее имя – Дейв Копелман) (1900—1967) проводил многочисленные тренинги для медиков, знакомя их с принципами медицинского гипноза и гипнообезболивания. Наиболее знаменитым его вкладом считается техника быстрой гипнотической индукции, именуемая как «наведение по Элману».

Этот метод позволяет ввести человека в состояние глубокого транса всего за несколько минут. Характерной чертой наведения является его четкость и структурированность, что дает возможность оценить степень погружения в транс на каждом шаге. В наши дни данная техника получила широкое распространение среди гипнотерапевтов по всему миру.

Милтон Эриксон

Young Milton H. Erickson

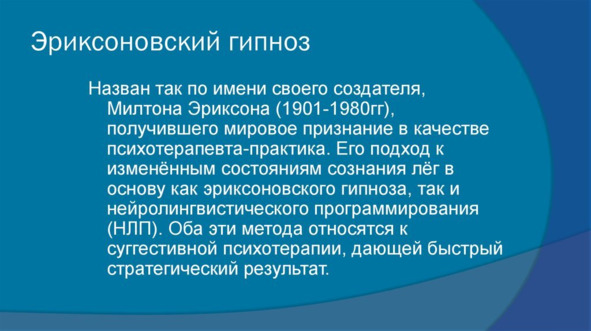

Милтон Эриксон (1901—1980) считается одним из наиболее значимых гипнотерапевтов послевоенного периода. Его интерес к гипнозу пробудился в 1923 году после посещения семинара, посвященного этому методу. Он оставил после себя ряд публикаций – книг и статей в периодических изданиях. В 1960-е годы Эриксон способствовал развитию нового направления в гипнотерапии, получившего название «эриксонианский подход». В отличие от традиционных гипнотических техник, оно отличалось использованием непрямых внушений, обилием метафор, приемов дезориентации и двойных сообщений.

Несмотря на различия между техниками Эриксона и классической гипнотерапией, современники, например, Андре Вайтценхоффер [англ.], выражали сомнения в том, занимался ли он практикой «гипноза», и его методы до сих пор вызывают дискуссии. Эриксон без промедления интерпретировал любые наблюдаемые изменения как результат «гипноза», вне зависимости от того, пребывал ли человек в гипнотическом состоянии. Он не стеснялся приписывать гипнотическое поведение любому действию, независимо от его истинной природы.

Распространенное мнение о том, что Эриксон игнорировал диагностику, не соответствует действительности. На самом деле, он уделял диагностике много внимания, однако его подход был комплексным. Он анализировал манеру общения пациента, его роль в семье и обществе, психологический возраст и другие факторы. Более того, Эриксон не ставил диагноз заранее, а в процессе терапии, поскольку считал, что понимание приходит через активное воздействие.

В 1957 году Эриксон основал Американское сообщество клинического гипноза. Под руководством Эриксона в 1950 году была учреждена Американская ассоциация медицинского гипноза, а затем, в 1957 году, им же было создано Американское сообщество клинического гипноза. В 1990 году Аароз, Росси и Годен разработали направление «нового гипноза».

Американское общество клинического гипноза (ASCH) – это профессиональное объединение, расположенное в Блумингдейле, штат Иллинойс, сосредоточенное на использовании гипноза в терапевтической практике. Созданное Милтоном Х. Эриксоном в 1957 году, ASCH объединяет врачей и специалистов по психическому здоровью, практикующих клинический гипноз. ASCH регулярно организует научные конференции и обучающие семинары, посвященные клиническому гипнозу, а также предлагает детальную систему добровольной сертификации специалистов в этой области. ASCH выпускает «Американский журнал клинического гипноза» (American Journal of Clinical Hypnosis, AJCH), который публикует научные статьи и отчеты о клинических случаях, связанных с применением гипноза.

Источник: https://rusavtoshkoly.ru/photo/gipnoz-tipiy-gipnoza/66

IV Техники и приемы гипноза

При подготовке этой главы использовался источник [1].

Профессор Шарко демонстрирует гипноз в Сальпетриере на пациентке, страдающей истерией, см. Клинический урок в Сальпетриер

André Brouillet. Photo prise dans un couloir de l’université Paris V

4.1 Гипнотическая индукция. Углубление транса

Понятие гипнотической индукции

Гипнотическая индукция, именуемая также «наведением», представляет собой метод, позволяющий ввести человека в состояние транса. Хотя трансовые состояния могут возникать спонтанно, в терапевтической практике, когда необходимо вызвать транс у пациента во время сеанса, используется специальная техника. Основная задача индукции – это постепенное снижение внимания человека к окружающему миру и переключение на образы и размышления, которые могут быть вызваны внушениями терапевта или собственными ассоциациями и фантазиями.

Различные индукции отличаются по подходу и применяемым приемам. Они могут быть директивными (например, «Вы ощущаете нарастающее расслабление и чувствуете…»; «Попробуйте представить себе…") или более мягкими, допускающими выбор («Возможно, вам захочется…", «Вам может прийти на ум…").

Важно использовать ровную, спокойную и плавно текущую речь. Углубление транса

После индукции часто используют дополнительные приемы для усиления трансового состояния.

Достичь углубления можно следующими способами:

Прямые внушения (например, «Позвольте себе уходить все дальше в это состояние…"); просьба представить себя в комфортном, умиротворенном и безопасном месте; предложение визуализировать процесс спуска или подъема (например, спуск с горы).

Создание ощущения тяжести в теле (например, в конечности) используется для усиления погружения в транс: по мере ощущения нарастающей тяжести, клиент все глубже входит в измененное состояние.

Сеанс гипноза, картина Ричарда Берга. Общественное достояние

Фракционная техника предполагает чередование открытия и закрытия глаз – короткие моменты возвращения в осознанность сменяются возвращением в транс. При каждом закрытии глаз внушается, что транс становится глубже, а веки ощущаются все тяжелее, вызывая желание оставаться в состоянии расслабления и комфорта.

Концентрация на дыхании сопровождается внушениями об углублении транса с каждым выдохом. Счет от десяти до нуля, произносимый гипнологом, также способствует усилению транса. В эриксоновском гипнозе часто используются истории, в которых акцент делается на словах и образах, ассоциирующихся с углублением, расслаблением и умиротворением.

4.2 Постгипнотическое внушение

Описание

Этот вид внушений направлен на то, чтобы вызвать изменения сразу после завершения сеанса или в будущем. Эти изменения могут проявляться в корректировке поведения, улучшении эмоционального фона или развитии внутренних сил, необходимых для дальнейших позитивных изменений.

В состоянии транса, когда ум пациента свободен от воздействия прежних негативных переживаний, внушение, направленное на трансформацию, становится более восприимчивым. Эффективным оно может быть и в момент возвращения из транса.

Формулирование установки

Обычно такая установка формулируется следующим образом: описание ситуации, в которой произойдет необходимое изменение (например, «когда…», «сразу после того, как…») + само изменение (скажем, «вы почувствуете глубокое расслабление»). Например: «как только возникнет желание прикурить, рука станет непослушной, опустится вниз, и наполнит вас ощущением умиротворения».

В некоторых случаях постгипнотическое внушение приводит к амнезии

В некоторых случаях постгипнотическое внушение приводит к амнезии – забывчивости событий, произошедших во время сеанса гипноза. Это снижает роль сознания и способствует работе бессознательного, позволяя добиться желаемых изменений после завершения сеанса.

4.2 Разговорный гипноз

Понятие разговорного гипноза

Разговорный гипноз – это разновидность гипноза, при которой клиент не погружается в формальный транс и не закрывает глаза. Это состояние, как его называл Элман, можно охарактеризовать как «гипноз наяву».

Эта техника сочетает в себе элементы эриксоновского гипноза и краткосрочной психотерапии. Она включает в себя приемы, призванные: заинтересовать клиента вниманием к словам терапевта; обойти рациональное мышление; стимулировать работу подсознания. В процессе работы гипнолог также применяет терапевтические метафоры, намекающие на улучшение состояния и поведения клиента.

Области, где этот подход может принести пользу

Данный подход эффективен в коучинге, образовании, работе с детьми, с клиентами, проявляющими сильное нежелание сотрудничать или находящимися в состоянии сильного эмоционального напряжения, при разрешении кризисных ситуаций и в других случаях. Он может быть полезен для подготовки к более глубокому гипнотическому состоянию, а также после выхода из него, когда клиент все еще находится в состоянии легкой измененности сознания и более открыт к предложениям.

Некоторые направления негипнотической психотерапии фактически используют разговорный гипноз

Некоторые направления негипнотической психотерапии (гештальт-терапия, психодрама, арт-терапия, символдрама и другие) фактически используют разговорный гипноз, поскольку в них создается состояние легкого транса без необходимости закрывать глаза.

Некоторые исследователи полагают, что техника десенсибилизации и переработки движением глаз также опирается на элементы разговорного гипноза, используя такие приемы, как создание безопасной обстановки, фокусировка внимания на внешних раздражителях (например, на движении руки специалиста), возвращение в прошлое для выявления травмирующих событий (например, посредством «аффективного моста» и «соматического моста») и поддерживающие внушения.

Примечание:

Метод десенсибилизации – это психотерапевтический прием, при котором терапевт постепенно уменьшает реакцию на вызывающие страх стимулы. В случае, если человек страдает от боязни пауков, ему сначала предлагается мысленно представить их, затем он видит их изображения, и только потом – живых насекомых. Благодаря такой работе, мозг адаптируется и начинает лучше контролировать страх и беспокойство.

V Применение гипноза в медицине и психотерапии

При подготовке этой главы использовался источник [1].

5.1 Гипнотерапия

Что такое гипнотерапия

Гипнотерапия представляет собой терапевтическое применение гипноза. Квалифицированные специалисты, включая врачей, психологов и других профессионалов, используют этот метод. Врачи и психологи могут применять гипноз для работы с депрессивными состояниями, тревогой, проблемами с питанием, нарушениями сна, зависимостями и последствиями травматических событий.

Гипнотерапевты, прошедшие сертификацию, но не имеющие медицинского или психологического образования, часто оказывают содействие в борьбе с зависимостями и управлении массой тела. В российском правовом поле не существует однозначного толкования термина «гипноз» и выделенной профессии «гипнотерапевт». Использование гипноза в лечебных целях допустимо для тех, кто обладает необходимой сертификацией или значительным практическим опытом.

Гипнотерапия может быть эффективным дополнением к другим методам лечения в психиатрической практике

Гипнотерапия может быть эффективным дополнением к другим методам лечения в психиатрической практике, демонстрируя положительный эффект при работе с психическими расстройствами, упомянутыми ранее, и в сочетании с проверенной когнитивной терапией. Не рекомендуется использовать гипнотерапию для восстановления воспоминаний, поскольку информация, полученная в состоянии гипноза, воспринимается как реальная, что повышает риск формирования ложных воспоминаний.

Первичные данные указывают на потенциальную эффективность коротких гипнотических сеансов для облегчения болевых ощущений у людей, страдающих болезненной ВИЧ-ассоциированной полинейропатией. Это обусловлено опытом применения гипноза для контроля над болью, его способностью обеспечивать длительный эффект после непродолжительных вмешательств, возможностью обучения пациентов техникам самогипноза, а также экономической целесообразностью и преимуществами перед медикаментозным лечением.

В настоящее время гипноз практикуется в разных формах с различной степенью результативности

В настоящее время гипноз практикуется в разных формах с различной степенью результативности, включая:

Регрессивную гипнотерапию. Эриксоновскую гипнотерапию. Технику работы с частями личности.

И в комбинации с другими психотерапевтическими подходами, такими как: гипноанализ (включая трансактный анализ), гипнодраму, гештальт-терапию, нейролингвистическое программирование и когнитивно-поведенческая терапия.

Гипнотерапия используется для решения широкого спектра задач

Гипнотерапия используется для решения широкого спектра задач, в частности:

Борьба с фобиями. Лечение зависимости от наркотиков Коррекция вредных привычек. Облегчение боли.. Терапия кожных заболеваний. Повышение спортивных показателей. Снижение веса. Обеспечение расслабления. Подготовка к хирургическим вмешательствам и гипнохирургия.

В январе 2001 года в журнале «Психология сегодня» появилась статья, автором которой является Дейдре Барретт, психолог из Гарварда. В ней она отмечает, что:

Гипнотический транс сам по себе не является терапевтическим методом, однако конкретные внушения и образы, передаваемые пациентам в состоянии транса, способны существенно влиять на их поведение. Осваивая новые способы мышления и восприятия, они создают предпосылки для дальнейших позитивных изменений.

Барретт представила детальные методики, позволяющие трансформировать устоявшиеся модели поведения и преодолевать страхи посредством гипноза. В своей публикации по гипнотерапии, увидевшей свет в 1998 году, она анализирует результаты клинических испытаний, демонстрирующих эффективность гипноза в терапии диссоциативных расстройств, зависимости от никотина и проблем со сном, и рассказывает о случаях успешного избавления от этих недугов.

В статье, опубликованной в июле 2001 года в популярном научном издании Scientific American под названием «Гипноз: правда и вымысел», Майкл Нэш отмечает, что «с помощью гипноза ученые способны временно вызывать у испытуемых галлюцинации, навязчивые состояния, различные виды амнезии, фальшивые воспоминания и бредовые идеи в лабораторных условиях, что дает им возможность исследовать эти состояния в строго контролируемых обстоятельствах».

5.2 Синдром раздраженного кишечника. Влияние на иммунную систему

Синдром раздраженного кишечника

Имеются данные, подтверждающие целесообразность применения гипнотерапии для облегчения симптомов синдрома раздраженного кишечника (СРК). Применение гипноза в лечении СРК получило определенное признание в руководстве, изданном Национальным институтом здравоохранения и медицинского обслуживания для британских медицинских работников.

Влияние на иммунную систему

Научные исследования указывают на то, что гипнотические установки могут влиять на работу иммунной системы. В частности, гипноз способен снижать воспалительные процессы в организме, уменьшая проницаемость кровеносных сосудов в очаге воспаления.

Гипнотические техники способны ослаблять проявления аллергических реакций, возникающих с задержкой во времени. Данные реакции обусловлены деятельностью T-лимфоцитов, которые, реагируя на антигены, стимулируют выработку воспалительных веществ и могут проявляться спустя некоторое время после контакта с аллергеном.

Замечено, что эффективность гипнотического воздействия различается в зависимости от природы антигена. Так, снижение реакции на туберкулин под воздействием гипноза наблюдается чаще, чем на антигены, вызывающие ветряную оспу. Установлено, что гипноз может снижать количество лейкоцитов в периферической крови и повышать реакцию лимфоцитов на стимулирующие вещества.

Кроме того, выявлено увеличение выработки иммуноглобулина А. Предполагается, что эти благоприятные изменения связаны с состоянием гипнотического транса, а не с самими внушениями. При этом, положительное влияние гипноза на иммунитет более заметно у пациентов с соответствующими заболеваниями, что, вероятно, связано с их большей заинтересованностью в выздоровлении. Благодаря влиянию на иммунную систему, гипноз может применяться в терапии бородавок, вызванных местными инфекциями, экземы, псориаза, атопического дерматита и астмы.

Гипноз способен ослаблять проявления аллергических реакций быстрого действия, спровоцированных контактом с аллергеном или высвобождением воспалительных веществ, например, гистамина. Однако, пока что научные данные не подтверждают устойчивый эффект гипнотерапии в длительной перспективе в части снижения повышенной чувствительности к антигенам.

5.3 Управление болевыми ощущениями. Посттравматическое стрессовое расстройство

Боль

Управление болевыми ощущениями

Изучение работы мозга с помощью современных методов визуализации выявило, что гипноанальгезия связана с активацией передней поясной коры и ряда других связанных с ней областей. Установлена зависимость между степенью активности передней поясной коры и снижением болевых ощущений во время гипноза. Эффективность гипноанальгезии не снижается при применении налоксона, препарата, блокирующего опиоидные рецепторы, что говорит о том, что обезболивающий эффект гипноза, скорее всего, обусловлен изменениями в уровне дофамина, а не высвобождением опиоидных пептидов.

Многочисленные исследования демонстрируют, что гипноз может облегчить боль при очищении ожоговых поверхностей, извлечении костного мозга и во время родов. В международном журнале клинического и экспериментального гипноза было установлено, что гипноз помог уменьшить боль у 75% из 933 участников, принявших участие в 27 различных исследованиях.

Гипнотерапия способна облегчить болевые ощущения и выступает в качестве вспомогательного средства в терапии онкологических заболеваний, а также при различных хронических недугах. С помощью гипноза можно контролировать тошноту и прочие неприятные проявления, связанные с заболеваниями, не поддающимися излечению.

В стоматологии гипноз применяется для обезболивания, включая хирургические процедуры. По данным некоторых ученых, он может приносить облегчение даже при сильной, в том числе костной, боли. Более того, Мейерсон и Узиэль считают, что гипнотические техники могут значительно снизить уровень тревожности у людей, испытывающих сильный страх перед стоматологическим лечением. Эффективность гипноза в качестве поддержки или замены медикаментозного обезболивания также изучалась при кожных патологиях.