Полная версия

Гипноз и самогипноз: базовые знания

Гипноз и самогипноз: базовые знания

Маргарита Акулич

© Маргарита Акулич, 2025

ISBN 978-5-0067-7720-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Благодаря этой книге вы узнаете об основах гипноза и самогипноза, об областях их применения и используемых техниках, включая техники нейролингвистического программирования. Издание отличается информативностью и увлекательностью, оно создано на базе как русскоязычных, так и не русскоязычных материалов.

Перед использованием следует учитывать возможные ограничения и проконсультироваться со специалистом.

I Гипноз и самогипноз: основные понятия

1.1 Гипноз: основные понятия

Что собой представляет гипноз

Гипноз, название которого происходит от древнегреческого слова, означающего «сон», представляет собой кратковременное состояние, при котором наблюдается интенсивное сосредоточение внимания и повышенная восприимчивость к внушениям; достижение этого состояния возможно благодаря воздействию специалиста или сознательной работе над собой.

Гипноз представляет собой состояние, характеризующееся фокусировкой внимания, уменьшением восприятия окружающего мира и усилением подверженности внушению. Существуют различные подходы к пониманию его сущности и связанных с ним явлений. В рамках теорий измененного состояния сознания, гипноз описывается как своего рода транс или модификация обычного состояния. Другие теории рассматривают гипноз как феномен, схожий с эффектом плацебо, связанный с субъективной оценкой взаимодействия с гипнотизером или проявлением поведения, соответствующего ожиданиям.

В состоянии гипнотического транса человек демонстрирует усиленную концентрацию и повышенную восприимчивость к внушениям. Процесс обычно начинается с гипнотической индукции, включающей последовательность инструкций и внушений.

Понятие гипноза в соответствии с его трактовкой Обществом психологического гипноза, подразделение 30 Американской психологической ассоциации (APA)

В 2005 году, основываясь на данных академической психологии, Общество психологического гипноза, входящее в состав Американской психологической ассоциации (APA), представило официальное толкование:

Гипноз, как правило, начинается со вступительной части, в которой человека информируют о предстоящих внушениях, призванных вызвать определенные образы. Начальный этап гипнотической индукции предполагает активное использование воображения и может включать в себя дальнейшее развитие вводной фазы. В ходе гипнотической работы стимулируют и оценивают отклик на внушения. В процессе гипноза один человек (подвергающийся гипнозу) следует указаниям другого (гипнотизера), чтобы реагировать на внушения, приводящие к изменениям в личном восприятии, чувствах, эмоциях, мышлении или действиях.

Возможно также освоить самогипноз, то есть самостоятельное проведение гипнотических сеансов. Если человек демонстрирует ответную реакцию на гипнотические внушения, обычно делается вывод о наступлении гипнотического состояния. Многие полагают, что гипнотические реакции и переживания являются признаком такого состояния. При этом мнения экспертов расходятся: одни утверждают, что использование термина «гипноз» не критично для введения в состояние, другие же подчеркивают его важность.

Список из восьми объяснений гипноза, приведенный Майклом Нэшем

Майкл Нэш привел восемь различных трактовок гипноза, предложенных разными исследователями, и добавил к ним собственную точку зрения, согласно которой гипноз представляет собой «особый вид психологического возврата к прошлому».

1. Джанет, в начале прошлого века, а затем Эрнест Хилгард …, рассматривали гипноз через призму расщепления сознания.

2. Социальные психологи Сарбин и Коу… объясняли гипноз в рамках теории ролей, полагая, что это своего рода игра, когда люди ведут себя «как будто» находятся в гипнотическом состоянии.

3. Т. Х. Барбер… определял гипноз, опираясь на характеристики поведения, не связанные с гипнозом, такие как стремление к достижению цели и восприятие ситуации как гипнотической.

4. В своих первых исследованиях Вейценхоффер… понимал гипноз как состояние, когда человек становится более восприимчив к воздействию. Позже он сформулировал определение, согласно которому гипноз – это «способ влияния одного человека на другого посредством внушения».

5. Психоаналитики Гилл и Бренман… описывали гипноз, используя психоаналитическую идею «регрессии, служащую защите эго».

6. Эдмонстон… считал гипноз просто состоянием расслабления.

7. Шпигель и Шпигель… выдвинули гипотезу о том, что гипноз – это врожденная биологическая особенность.

8. Эриксон… известен как главный защитник идеи о том, что гипноз – это уникальное, внутренне ориентированное, измененное состояние работы психики.

Гипноз по мнению Джо Гриффина и Айвена Тиррелла

По мнению Джо Гриффина и Айвена Тиррелла, создателей метода, использующего человеческий опыт, гипноз – это «любое сознательное воздействие, приводящее к состоянию, сходному с фазой быстрого сна, в котором мозг функционирует подобно тому, как во время сновидений». Они полагают, что правильно истолкованное это определение способно разрешить многие неясности и разногласия, связанные с гипнозом.

Ученые убеждены, что состояние быстрого сна играет ключевую роль в поддержании жизни, обеспечивая формирование и последующее развитие нашего инстинктивного знания, опираясь на труды Демента и Жуве. Они выдвигают гипотезу о том, что обучение в определенной степени является следствием гипнотического состояния, что, по их мнению, объясняет разнообразие техник, используемых для введения в транс: любой фактор, концентрирующий внимание человека, будь то внутренний или внешний, может спровоцировать состояние транса.

Этимология

Происхождение слов «гипноз» и «гипнотизм» восходит к выражению «нейрогипнотизм» (нервный сон), впервые использованному Этьеном Феликсом д’Энен де Кювиллером в 1820-е годы. Само слово «гипноз» берет начало либо от древнегреческого hypnos (сон), либо от обозначения действия «усыплять». Широкую известность эти термины получили в английском языке благодаря шотландскому врачу Джеймсу Брейду (иногда ошибочно считающемуся их автором) примерно в 1841 году. Брейд строил свою работу на опыте, накопленном Францем Месмером и его сторонниками (известном как «месмеризм» или «животный магнетизм»), однако его взгляды на механизм воздействия отличались от их. взглядов.

Целесообразность применения гипноза в лечебных целях дискуссионно

Применение гипноза в лечебных целях называется «гипнотерапией», а его демонстрация в развлекательных целях для аудитории – «сценическим гипнозом», относящимся к виду ментализма. Целесообразность применения гипноза для лечения и интеграции пережитых травм вызывает дискуссии в научном мире.

Исследования указывают на возможность возникновения ложных воспоминаний под воздействием гипноза и что он не улучшает точность воспроизведения событий. Медицинский гипноз нередко рассматривается как псевдонаука или мошенничество.

Основа гипнотического воздействия

В состоянии гипноза у человека проявляется усиленная концентрация, глубокое расслабление как тела, так и разума, а также повышенная восприимчивость к внушениям. Человек, находящийся под гипнозом, как правило, фокусируется исключительно на словах гипнотизера и реагирует на них без критического анализа, механически, отсекая все внешние раздражители, за исключением тех, что акцентируются гипнотизером. В состоянии гипноза человек может ощущать, видеть, чувствовать запахи и воспринимать мир иным образом в соответствии с указаниями гипнотизера, даже если эти ощущения искажают реальность.

Влияние гипноза не сводится лишь к сенсорным изменениям; внушение способно трансформировать и память, и самосознание, а его последствия могут сохраняться и проявляться даже после выхода из состояния гипноза. По сути, гипнотическое внушение использует принцип действия плацебо. Например, Ирвинг Кирш в 1994 году определил гипноз как «честное плацебо», то есть технику, открыто использующую внушение и стремящуюся усилить его воздействие.

Гипнотическая индукция

Для достижения гипнотического состояния обычно применяют этап, называемый «гипнотической индукцией». Раньше это понимали как способ погружения человека в состояние «гипнотического транса», но современные исследователи, придерживающиеся теории «состояний», интерпретируют это иначе – как инструмент для формирования ожиданий, определения роли, фокусировки внимания и других подобных задач. Выбор техник индукции обусловлен желаемой глубиной гипнотического транса, и число стадий транса, согласно некоторым источникам, может колебаться от тридцати до пятидесяти, что обуславливает разнообразие применяемых методов.

Существует множество различных способов индукции, и одним из самых значимых считается метод «фиксации взгляда», разработанный Брейдом, также известный как «брейдизм». Этот подход имеет множество модификаций, включая те, что используются в Стэнфордской шкале гипнотической восприимчивости (SHSS) – наиболее распространенном инструменте, который используют для проведения исследований в области гипноза.

Изначальное описание Брейдом процесса выглядит так:

Возьмите любой предмет, привлекающий внимание (например, футляр для игл), и зажмите его большим, указательным и средним пальцами левой руки; расположите его на расстоянии примерно от двадцати до сорока сантиметров от глаз, над лбом, чтобы обеспечить максимальное напряжение глазных мышц и век, и попросите пациента удерживать неподвижный, пристальный взгляд на данном объекте.

Пациента просят смотреть на выбранный предмет, не отводя взгляд, и концентрировать а нем мысли. При правильном удержании взгляда можно заметить, что зрачки человека сначала сужаются, а после постепенным образом расширяются.

Когда зрачки заметно увеличатся и начнут двигаться, словно волной, прикосновение вытянутых и слегка разведенных указательного и среднего пальцев правой руки к глазам, начиная от объекта, скорее всего, вызовет непроизвольное закрытие век с легкой дрожью. Если этого не произойдет или пациент начнет двигать глазами, попросите его повторить попытку, объяснив, что он должен позволить векам сомкнуться, когда пальцы приблизятся, но при этом глаза должны оставаться неподвижными в прежнем положении, а ум – сосредоточенным на образе объекта, находящегося над глазами. Обычно веки закрываются с вибрацией либо в виде спазма.

Впоследствии Брейд отметил, что для достижения гипнотического состояния эта техника не всегда обязательна, а дальнейшие исследования показали, что ее роль в эффективности гипнотических внушений оказалась скромнее, чем считалось ранее. Несмотря на появление модификаций и альтернативных методов гипнотической индукции, первоначальный подход остается признанным и авторитетным.

Роберт Уайт в 1941 году в уверенной манере высказал мысль о том, что большинство гипнотических техник (около девяти из десяти) включают в себя положение полулежа, расслабление мышц и фиксацию взгляда, за которой следует закрытие глаз.

От чего зависит эффективность погружения в гипнотическое состояние

Эффективность погружения в гипнотическое состояние зависит не только от умения гипнотизера, но и от предрасположенности человека; люди, находящиеся в состоянии гипноза, в некоторых случаях помнят события, могут обманывать, противостоять внушениям, и гипноз не всегда способен побудить их к проявлению необычной физической силы или к совершению поступков, противоречащих их устоявшимся убеждениям либо моральным принципам.

1.2 Понятие и применение самогипноза

Понятие самогипноза

Самогипноз, также известный как автогипноз, представляет собой форму гипнотического внушения, метод или итог «самостоятельной индукции гипнотического состояния», обычно используемый для самовнушения. Часто применяется людьми, прошедшими курс гипнотерапии. Самогипноз – это метод самовнушения, используемый в психотерапии как средство самостоятельной работы над эмоциональным состоянием. Это, в частности, и отличает его от медитации, поскольку медитация не направлена на формирование определенных убеждений. Самогипноз позволяет намеренно достигать состояния глубокой сосредоточенности и расслабления, чтобы обрести спокойствие, изменить убеждения и многое другое.

Применение самогипноза

Самогипноз активно применяется в современной гипнотерапии. Он может проявляться как гипноз, в который люди вступают по заранее выученному алгоритму, разработанному совместно с гипнотерапевтом. Гипноз способен помочь в управлении болевыми ощущениями, тревогой, при депрессивных состояниях, проблемах со сном, а также при избыточном весе, астме и кожных недугах. Освоив самогипноз, можно улучшить внимание, память, добиться расширения возможности решения задач, уменьшить головные боли и даже усилить контроль над чувствами.

II История гипноза и самогипноза

Иллюстративное изображение

2.1 История гипноза

История гипноза: период «древность – девятнадцатое столетие»

Влияние, сходное с гипнозом, известно уже более трех тысячелетий. Жрецы в Древнем Египте, Индии, Тибете, целители на Востоке, а впоследствии и лекари в Древней Греции и Риме, использовали его в своих практиках. Гипноз имел различные названия, например, «Шойфет». Исследователь народных культур Мирча Элиаде выявил, что состояние измененного сознания применяется во множестве культур по всему миру – в Тибете, Сибири, Корее и Южной Америке. В средние века врач Ибн Сина утверждал, что человек способен влиять на окружающий мир силой взгляда. Он также сформулировал понятия внушения и самовнушения.

В XVIII веке в Европе Антон Франц Месмер называл гипноз «животным магнетизмом».

В 1784 году ученик Месмера, Арман де Пюисегюр, сделал значимое открытие: для лечения не требуется физический контакт с пациентом. Первоначально де Пюисегюр вызывал «исцеляющие кризисы» с помощью движений рук на расстоянии примерно в 30 сантиметров от тела. Позже он пришел к выводу, что эти «кризисы» не нужны, и начал погружать пациентов в состояние, напоминающее сон, которое назвал «сомнамбулизмом». В этом состоянии пациенты могли указывать на источник своих недугов. Несмотря на это, де Пюисегюр продолжал верить в силу магнетизма, и для лечения большего числа людей «намагнетизировал» дерево на своей территории. Одним из объектов его изучения был крестьянин Виктор, неграмотный и отличавшийся грубостью в речи. Однако в состоянии «сомнамбулизма» он говорил грамотно и изысканно, а также ставил точные медицинские диагнозы, поражавшие врачей.

Статуя Абы де Фариа рядом со старым Секретериатом. CC BY-SA 3.0. Без изменений. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аббат_Фариа

В 1813 году была издана работа «О причине сна в ясном сознании» («De la cause du sommeil lucide»), принадлежащая перу аббата Фариа (1756—1819), португальского католического монаха, родившегося в Гоа. Согласно представлениям Фариа, не существует никакого магнитного вещества; напротив, транс возникает как результат воздействия фасцинации – завораживания человека гипнотизером, а также благодаря силе внушения, которой оперирует последний.

Примечание :

Аббате Фариа (порт. Abade Faria, 30 мая 1756, Кандолим, Португальская Индия – 20 сентября 1819, Париж) – католический монах и деятель революционного движения, родившийся в Гоа. Он получил широкую известность благодаря своим исследованиям в области гипноза, который он называл «животным магнетизмом», и послужил вдохновением для образа графа Монте-Кристо в романе Александра Дюма.

Обычно Фариа фокусировал взгляд на лице того, кого намеревался ввести в гипнотическое состояние, после чего четким голосом приказывал ему заснуть, одновременно оказывая давление на плечи, чтобы заставить его сесть. Если этого оказывалось мало, Фариа требовал непрерывного созерцания объекта воздействия, пока у последнего не наступало состояние транса. Он обладал способностью вызывать у находящихся под его воздействием галлюцинации различного характера: слуховые, зрительные, вкусовые и обонятельные. Кроме того, Фариа заложил фундамент для развития сценического гипноза.

В 1819 году ученик Фариа, Жюль Дени Дюпоте, начал применять гипнотический транс для облегчения боли при удалении зубов и других стоматологических процедурах, а впоследствии и во время хирургических операций. Ему удалось успешно обезболить несколько десятков вмешательств, включая, как минимум, одну ампутацию конечности.

Шотландский хирург Джеймс Эсдейл [англ.] провел несколько сотен операций, используя гипноз в качестве обезболивающего средства. Применяя методику магнетизации, разработанную Месмером, он добивался глубокого транса у пациентов. В наши дни термин «транс Эсдейла» обозначает состояние глубокой диссоциации, при котором человек не только полностью теряет ощущение боли, но и перестает реагировать на внушения специалиста.

В 1859 году французский медик Поль Брока доложил Академии наук о проведении хирургического вмешательства с применением гипнотического обезболивания.

Иллюстративное изображение

Появление термина «гипноз»

Термин «гипноз» появился около 1820 года благодаря ученику Месмера, Этьену Феликсу д’Энэн де Кувиллеру [англ.] (1755—. В 1842 году английский врач Джеймс Брэйд продемонстрировал, что при длительном фиксации взгляда на блестящем предмете возникает особое состояние тела и разума, которое он в 1843 году также назвал «гипнозом».

Разделение исследователей гипноза на две группы

В первой половине XIX столетия исследователи гипноза разделились на две группы: сторонники теории «флюидизма», придерживавшиеся взглядов Месмера о существовании неких флюидов, и противники этой идеи, «анимисты». Позднее термин «флюид» был заменен на «ряд физиологических факторов», а «воображение» – на «внушение». В наши дни принципиальных изменений не произошло, лишь расширился словарный запас.

Появление направления «нового гипноза»

Год 1990-й ознаменовался году появилением направления «нового гипноза», разработанного Аарозом, Росси и Годэном.

2.2 История возникновения самогипноза

Джеймс Брейд

Впервые термин «гипноз» в англоязычной среде появился в 1841 году благодаря шотландскому врачу и хирургу Джеймсу Брейду. По его же словам, «самогипнотизм», как он это называл, был применен им лично спустя два года после открытия гипноза, сначала обучая этому своих пациентов, а затем и самого себя. Его начальные опыты в этой области [самогипноз] были проведены в компании нескольких друзей 1 мая 1843 года и в последующие дни. Он был уверен, что это были первые подобные попытки, и они оказались успешными в каждом случае, когда он их применял.

В своей дальнейшей работе «Наблюдения за трансом или человеческой зимней спячкой» (1850) Брейд, скорее всего, представляет первый подробный рассказ о самогипнозе, основанный на личном опыте.

Эмиль Куэ

Эмиль Куэ оказал значительное влияние на дальнейшее развитие самогипноза. Его техника «сознательного внушения» приобрела широкую известность в начале XX века, став популярной системой самосовершенствования.

Несмотря на то, что Куэ старался отделиться от идеи «гипноза», он иногда использовал термин «самогипноз», как и его последователи, например, Чарльз Бодуэн.

Современные специалисты в области гипнотерапии считают вклад французского фармацевта и психотерапевта Эмиля Куэ важной частью своей практики.

III Школы гипноза. Известные фигуры в мире гипноза

При подготовке этой главы использовался источник [1].

3.1 Парижская и нансийская школы гипноза

Парижская школа гипноза

В 1875 году бельгийский последователь Фариа, известный под псевдонимом Донато (настоящее имя А. Е. д’Онт, 1845—1900), начал демонстрировать гипнотические представления. Среди зрителей одного из этих выступлений оказался французский невролог Жан Мартен Шарко, возглавлявший отделение неврологии в парижской больнице Сальпетриер.

Заинтригованный возможностями гипноза, Шарко приступил к его исследованию на пациентах своего отделения. Его работа носила исключительно экспериментальный характер и не была направлена на лечение, а фокусировалась на изучении гипнотических состояний, таких как летаргия, каталепсия и сомнамбулизм.

Методика гипноза, разработанная Шарко, отличалась применением резких, «шоковых» способов погружения в транс. Он считал гипногенными физическими факторами свет, температуру, атмосферное давление, электричество, магнетизм, различные металлы, медикаменты, звук, тактильные ощущения и другие подобные воздействия.

Нансийская школа гипноза

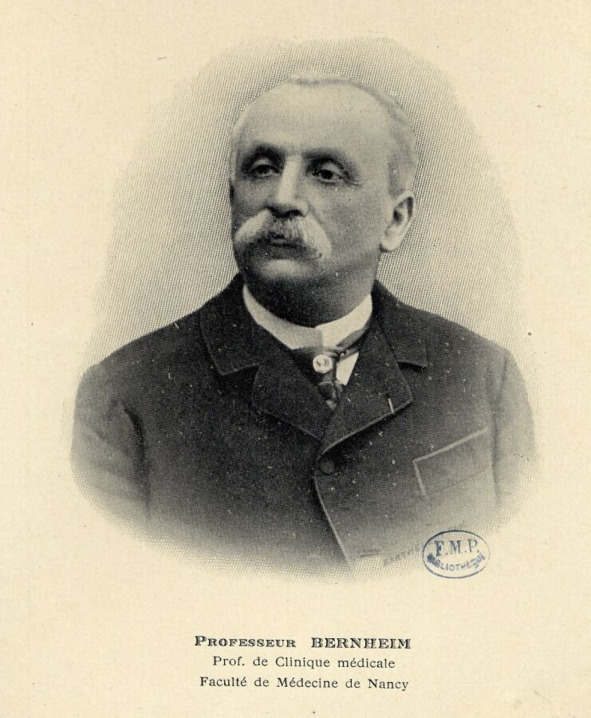

Ипполит Бернхейм (1840—1919)

Школа Нанси представляла собой французское направление в психотерапии, где ключевую роль играл гипноз. Начало этому подходу положил Амбруаз-Огюст Льебо, впервые применивший его в 1866 году в Нанси. Его работы и практические занятия привлекли интерес и поддержку Ипполита Бернгейма, врача из того же города, который расширил и систематизировал идеи Льебо, создав тем самым школу Нанси. Такое название было выбрано для ее отличия от соперничающей «Парижской школы», известной своими гипнотическими изысканиями в области истерии, которыми руководил Жан-Мартен Шарко в парижской больнице Сальпетриер.

В Нанси утверждали, что если лишить пациента воображения и авторитета гипнотизера, и результат будет нулевым.

Бернгейм полагал, что этапы гипнотического состояния, наблюдаемые Шарко, являются результатом внушений, передаваемых гипнотизером, а не особенностями самого гипноза. В противоположность этому, парижская школа гипноза настаивала на том, что все эффекты гипноза обусловлены физическими факторами: тепловыми потоками, светом, музыкой и подобными воздействиями, которые приводят человека в измененное состояние сознания – гипноз. Такое расхождение во взглядах породило различные подходы к гипнотизации. В 1889 году на Международном конгрессе гипноза школа Нанси одержала верх над школой Сальпетриера.

В 1890 году эти школы сблизились: Жозеф Бабинский, возглавлявший клинику, основанную Шарко, признал возможность применения гипноза в терапевтических целях.

3.2 Российская и советская школа. Вклад В. М. Бехтерева. Учреждение первой в России школы гипноза

Российская и советская школа

Владимир Михайлович Бехтерев среди слушателей Императорской Военно-медицинской академии (1912)

В эпоху расцвета позитивизма, в 1880-е годы, врачи стремились к поиску физиологических основ гипноза, отказываясь от общих объяснений. В 1881 году (год за годом до выступления Ж.-М. Шарко в Парижской Академии наук, ознаменовавшего научное признание гипноза), врачи Одесской городской больницы О. О. Мочутковский и Б. А. Окс представили результаты гипнотических экспериментов с истеричными пациентками, аналогичных опытам Шарко, Бине и Рише, включавших изучение ошибок восприятия, раздвоения личности и других явлений.