Полная версия

Психология девиантного поведения

5. Полное сосредоточение внимания на предмете, точнее, на его «горизонте», т. е. не только на моменте непосредственного восприятия, но на всех «до» и «после», всех скрытых, потенциальных, ожидаемых сторонах предмета, т. е. на предмете, взятом во всем его смысловом поле.

6. Далее следует процедура «свободной вариации в воображении», в которой совершается абсолютно произвольная модификация предмета рассмотрения в различных аспектах посредством мысленного помещения его в разнообразные положения, ситуации, лишения или добавления различных характеристик, установления необычных связей, взаимодействия с другими предметами и т. д. Задача – уловить в этой игре возможностей инвариантность варьируемых признаков. Этим достигается усмотрение сущности в виде конституирования феномена в сознании в ходе постепенной «кристаллизации» его формы. Это и есть «категориальное созерцание» (в отличие от чувственного), или «эйдетическая интуиция».

7. Наконец, описание. По словам Гуссерля, «лишь тот, кто испытал подлинное изумление и беспомощность перед лицом феноменов, пытаясь найти слова для их описания, знает, что действительно значит феноменологическое видение. Поспешное описание до надежного усмотрения описываемого предмета можно назвать одной из главных опасностей феноменологии». В связи с частой уникальностью описываемого используется описание через отрицание, описание через сравнение (метафоры, аналогии), описание через цитирование и передачу целостных картин поведения. Необходимо взыскательное отношение к лексическому выбору и терминологии, внимание к оттенкам не только смыслового поля, но и этимологических истоков, к звуковому и зрительному гештальту слов.

8. Истолкование скрытых смыслов, герменевтика – позднейшее дополнение феноменологического метода – фактически представляет самостоятельный метод следующей ступени, выходящий за пределы феноменологии в собственном смысле слова.

Для приближения теории феноменологической психологии к повседневной практике выделим и прокомментируем четыре основных ее принципа.

Принцип понимания, как уже упоминалось выше, используется как противопоставление принципу объяснения, широко представленному в ортодоксальной психиатрии и психологии и основанному на критерии понятности или непонятности для нас (сторонних наблюдателей) поведения человека, его способности поступать правильно и исключать нелепые высказывания и поступки. В рамках феноменологического подхода критерий понятности переходит в русло понимания и согласия диагноста с логичной трактовкой собственных переживаний и реакций на них. Продолжим начатый выше анализ случая с поведением ревнивца. Если для ортодоксального психиатра базой для диагностики бреда ревности будет выступать «нелепый характер высказываний, поведения и умозаключений больного» («жена изменяет, потому что вставила новые зубы»), то для феноменологически ориентированного диагноста существенным, наряду с другими параметрами, будет анализ понимания человеком сути измены («что вкладывать в понятие измены»). Ведь под этим термином может скрываться целый спектр толкований: измена – это интимная близость, это – флирт, это – нахождение с другим человеком наедине, это – поцелуй, это – любовное чувство и т. д. Следовательно, без оценки субъективного понимания смысла «измены» невозможно говорить о генезе «ложной» убежденности, характерной для бреда. Без понимания субъективности переживания человека нельзя сделать вывод об их обоснованности и логичности.

Принцип понимания позволяет отделить психологические феномены от психопатологических симптомов, а в некоторых случаях и постараться их противопоставить чисто лингвистически. Один и тот же феномен после акта понимания, вчувствования может быть назван аутизмом или интраверсией, резонерством или демагогией, амбивалентностью или нерешительностью и т. д.

Следующим феноменологическим принципом является принцип «эпохе», или принцип воздержания от суждения. В диагностическом плане его можно было бы модифицировать в принцип воздержания от преждевременного суждения. Его суть заключается в том, что в период феноменологического исследования необходимо отвлечься, абстрагироваться от симптоматического мышления, не пытаться укладывать наблюдаемые феномены в рамки нозологии, а пытаться лишь вчувствоваться. Следует указать, что вчувствование не означает полное принятие переживаний человека и исключение анализа его состояния. В своем крайнем выражении вчувствование может обернуться субъективностью и, так же как в ортодоксальной психиатрии, привести к неправильным выводам. Примером подобной крайности может служить высказывание Рюмке о «чувстве шизофрении», на основании которого рекомендуется постановка этого диагноза.

Два следующих принципа феноменологического подхода к диагностике могут быть обозначены как принцип беспристрастностии точности описания, а также принцип контекстуальности. Принцип беспристрастности клинического феномена заключается в требовании исключить любые личностные (присущие диагносту) субъективные отношения, направленные на высказывания обследуемого, избежать субъективной их переработки на основании собственного жизненного опыта, морально-нравственных установок и прочих оценочных категорий. Точность описания требует тщательности в подборе слов и терминов для описания состояния наблюдаемого. Особенно важным в описании становится контекстуальность исследуемого феномена, т. е. описание его в контексте времени и пространства – создание своеобразных «фигуры и фона». Принцип контекстуальности подразумевает, что феномен не существует изолированно, а является частью общего восприятия и понимания человеком окружающего мира и самого себя. В этом отношении контекстуальность позволяет определить место и меру осознания проводимого человеком феномена. Психиатрические истории болезни изобилуют выражениями типа: «у больного печальное, скорбное выражение лица», «пациент ведет себя неадекватно, груб с медицинским персоналом, гневлив», «больной переоценивает свои способности». Они приводятся врачом зачастую в качестве «доказательства» наличия психопатологической симптоматики, дезадаптивных, болезненных проявлений. Однако эти обоснования теряют вес в связи с тем, что приводятся изолированно вне контекста ситуации, вызвавшей психические феномены. Печальное, скорбное выражение лица в палате психиатрической лечебницы может быть расценено как нормальная реакция на госпитализацию, а печальное, скорбное выражение лица при встрече с любимым человеком после разлуки несет иную смысловую нагрузку. Грубость человека при любезном с ним обращении, по крайней мере, неадекватна, а грубость пациента, насильственно помещаемого санитарами в психиатрический стационар, может быть вполне адекватной. Анализ переоценки испытуемым собственных способностей нуждается в экспериментальном и документальном подтверждении, в противном случае возникает законный вопрос: «А судьи кто?» Нередки в традиционных историях болезни и преувеличения, которые могут приводить к недоразумениям при их интерпретации. Например, замечание «Больной Ч. постоянно, где бы ни находился, теребил свои половые органы» вызывает сомнение в истинности и точности наблюдения. Налицо неудачный художественно-литературный прием, который может привести к неправильному диагностическому анализу психического состояния пациента. В этом отношении показательным является пример, приводившийся психиатром Рюмке, с таким психологическим феноменом, как плач. Охарактеризовать и описать его как будто бы несложно, но без реального контекста описание теряет смысл. Можно описать плач как раздражение слезных желез, как признак слабости («ты слишком большой, чтобы плакать»), как реакцию на несчастье или на счастливое событие («слезы радости»). И каждый раз эффект-понимание может оказаться разным. В феноменологии должен существовать не плач сам по себе, а «плач, потому что…».

Существенна также историческо-культуральная контекстуальность. Диагностическая оценка убежденности в факте энергетического вампиризма, экстрасенсорного воздействия невозможна без учета культурного контекста.

Программированный контроль знаний

Вопрос 1. Психология девиантного поведения относится к одной из следующих наук:

а) общей психологии;

б) психиатрии;

в) патопсихологии;

г) междисциплинарной науке;

д) психопатологии.

Вопрос 2. Признаки поведенческой патологии в виде склонности к дезадаптации, тотальности и стабильности описал:

а) П. Б. Ганнушкин;

б) К. Ясперс;

в) З. Фрейд;

г) И. П. Павлов;

д) В. А. Петровский.

Вопрос 3. Выделяются все нижеперечисленные подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций, за исключением:

а) социального;

б) психиатрического;

в) психологического;

г) конфессионального;

д) профессионального.

Вопрос 4. Понятие «саморазрушающего поведения» является основополагающим в одном из следующих подходов к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций:

а) социальном;

б) психиатрическом;

в) психологическом;

г) конфессиональном;

д) профессиональном.

Вопрос 5. В понятие идеальной нормы помимо параметров, входящих в гармоничное поведение, включается:

а) адаптивность;

б) самоактуализация;

в) нравственность;

г) креативность;

д) коммуникабельность.

Вопрос 6. Индивидуальное целостное психическое переживание испытуемого, диагностируемое в плане оценки психических и поведенческих расстройств, называется:

а) симптомом;

б) синдромом;

в) феноменом;

г) симптомокомплексом;

д) казусом.

Вопрос 7. «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью (психопатологическим симптомом) признается лишь то, что может быть таковой доказано» – гласит принцип:

а) Курта Шнайдера;

б) презумпции психической нормальности;

в) эпохе;

г) Кандинского – Клерамбо;

д) Гуссерля.

Вопрос 8. Наряду с критерием доказанност, в принцип Курта Шнайдера включается и критерий:

а) обоснованности;

б) убедительности;

в) реальности;

г) предположительности;

д) вероятностного распределения (вероятности).

Вопрос 9. Диагностический принцип, при котором следует «воздерживаться от преждевременных суждений», называется принципом:

а) контекстуальности;

б) эпохе;

в) точности;

г) убедительности;

д) осторожности.

Вопрос 10. Оценка состояния индивида типа «У больного скорбное выражение лица» не учитывает один из нижеследующих диагностических принципов:

а) контекстуальности;

б) эпохе;

в) точности;

г) убедительности;

д) осторожности.

Вопрос 11. Феноменологический подход к диагностическому процессу использует принципы:

а) объясняющей психологии;

б) понимающей психологии;

в) психиатрии;

г) патопсихологии;

д) психопатологии.

Вопрос 12. Девиантное поведение встречается:

а) только у психически здоровых;

б) только у психически больных;

в) только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии;

г) и у психически здоровых, и у психически больных;

д) только у творческих личностей.

Вопрос 13. Гипердиагностическая парадигма с использованием выделения т. н. донозологических расстройств характерна для одного из следующих подходов к оценке девиантного поведения:

а) социального;

б) психологического;

в) психиатрического;

г) феноменологического;

д) профессионального.

Вопрос 14. Девиантные формы поведения являются исключительно:

а) детским феноменом;

б) подростковым феноменом;

в) феноменом зрелого человека;

г) феноменом пожилого человека;

д) ни один из ответов не верен.

Вопрос 15. Постулат о том, что «взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней цели», в соответствии с которой осуществляются все без исключения формы его активности», называется постулатом:

а) соответствия;

б) адаптивности;

в) гармоничности;

г) сообразности;

д) целесообразности.

Рекомендуемая литература

Асмолов А. Г. Психология личности. М.: Смысл, 2007.

Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988.

Ганнушкин П. Б. Избранные труды. М., 1964.

Дорфман Л. Я. Метаиндивидуальный мир. М., 1995.

Змановская Е. В. Девиантология (психология девиатного поведения). М.: Академия, 2008.

Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения. М.: ЮРАЙТ, 2017.

Менделевич В. Д. Терминологические основы феноменологической диагностики в психиатрии. М.: Городец, 2016.

Менделевич В. Д. Психиатрическая пропедевтика. М.: Городец, 2024.

Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. М., 1992.

Платонов К. К. Структура и развитие личности. М., 1986.

Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. М., 1993.

Реан А. А. Психология воспитания и профилактика девиантного поведения. М., 2023.

Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в клиническую психологию: В 2 т. М., 2000.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. М., 1989.

Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997.

Глава 2

Психология гармоничного и нормативного поведения

Для человека характерно большое количество различных свойств и особенностей. Они включают специфику протекания познавательных процессов, интеллектуальные и иные способности, стили мышления, восприятия, общения, эмоционального отреагирования, морально-нравственные качества и множество иных составляющих. Однако при ограниченном объеме таких психологических качеств и свойств их сочетание может иметь уникальный характер и формировать специфический, ни на что и ни на кого иного не похожий человеческий образ.

Характерные различия индивида, т. е. отдельного человека, взятого в совокупности всех присущих ему качеств (биологических, физических, социальных, психологических и др.), с другими индивидами проявляются на разных уровнях индивидуальности. Это обусловлено тем, что индивидуальность представляет собой интегративное и многоуровневое образование, в котором каждый из уровней обладает набором существенных признаков. Девиантное поведение может опосредоваться отклонениями в функционировании любого из уровней индивидуальности. Под индивидуальностью в современной психологии понимается неповторимость, уникальность сочетания различных свойств и качеств человека, отражающихся в его поведенческих стереотипах. По набору отдельных качеств и свойств люди могут быть принципиально сходны (например, близнецы), однако по сочетанию этих качеств также кардинально различаться.

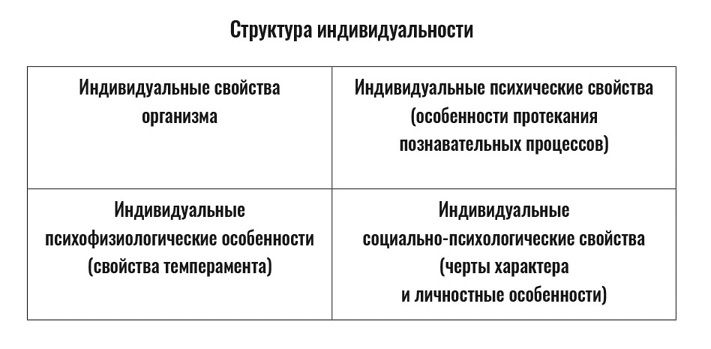

Существует множество разнообразных классификаций уровней индивидуальности. Однако все они сходятся в том, что уровни делятся на четыре принципиальных блока специфических качеств и свойств (рисунок 5):

Рисунок 5

В. С. Мерлин включает в первый уровень (уровень индивидуальных свойств организма) биохимические, общесоматические и нейродинамические свойства, разделяя перечисленные свойства на основании параметров интенсивности, скорости, регуляции и некоторых иных. Существенным является то, что биохимические свойства и свойства нервной системы обеспечивают создание индивидуального стиля, но не деятельности человека, а жизнедеятельности организма, который косвенно способен влиять на психическую деятельность в целом. Особенно ярко данный тезис представлен в клинике, когда многие социально опосредованные действия человека начинают учитывать и особенности жизнедеятельности, в частности, количественные и качественные параметры функционирования различных органов и систем организма (пищеварения, дыхания) и такой специфичный для пациентов соматической клиники параметр, как переносимость боли.

Клинически различия на первом уровне проявляются в соматической конституции, или морфофенотипе. Морфофенотип (соматотип, соматический тип, конституционально-морфологический тип) – макроморфологическая подсистема общей конституции и в целом отражает основные особенности динамики онтогенеза, метаболизма, общей реактивности организма и биотипологию личности (энергодинамические свойства).

Выделяют три типа соматической конституции человека: астенический, нормостенический и пикнический. Ориентиром в соматоскопической диагностике трех основных конституциональных типов являются перечисленные ниже характеристики (Н. А. Корнетов).

Астенический тип телосложения. Череп небольшого объема, средней ширины. Лицо яйцевидного контура с сужением как в лобной части, так и в подбородочной. Наблюдается также овальный контур с наибольшей шириной на уровне глаз и постепенным сужением к подбородку. Часто отмечается и так называемый «угловой профиль», который выражается прогнатизмом средней части лица и гипоплазированным, отступающим подбородком. Шея тонкая с выступающими щитовидным хрящом и седьмым шейным позвонком. Небольшой кифоз в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника, в результате которого голова наклонена над туловищем. Плечи при фронтальном рассмотрении узкие или широкие. Грудная клетка длинная, уплощенная в передне-заднем направлении. При малом жироотложении ребра в местах сочленения с грудиной выступают в виде четок. Эпигастральный угол меньше 90 градусов, острый. Выражены над- и подключичные ямки. Руки сухие, тонкомышечные и тонкокостные с удлиненными кистями. Распределение жировой ткани при ожирении по женскому типу в тазовом поясе. Вес тела у характерных типов отстает от длины. Слабый рост в ширину при среднем не уменьшенном росте в длину. У высоких астеников нередко отмечается гинекоморфия.

Нормостенический тип телосложения. Череп средней длины и объема, иногда высокий. Лицевой скелет рельефный с развитыми надбровными дугами, скуловыми костями, нижней челюстью. Часто отмечается ширококостность в дистальных отделах конечностей. Трофический акцент на плечевом поясе. Форма туловища в виде усеченного конуса книзу. Грудная клетка при фронтальном рассмотрении представляется равномерно округленной в виде цилиндра и имеет одинаковую величину в верхнем и нижнем отделах. В передне-заднем направлении она не кажется ни узкой, ни широкой. Эпигастральный угол около 90 градусов. Кожа обладает эластичным тургором или пастозностью. Жировой слой сравнительно умерен. Мышцы хорошо развиты, рельефны. У ожиревших нормостеников контуры тела смягчены. Ноги часто вальгусного типа. Атлетический тип следует рассматривать как гиперпластический вариант нормостенического телосложения. Женщины атлетоидного типа в связи с особенностью распределения жировой ткани ширококостны и массивны.

Пикнический тип телосложения. Череп круглый и широкий. Лицо пятиугольного контура со сглаженным рельефом. Шея короткая, массивная, у молодых пикников, как правило, среднего размера. Гортань выдается незначительно. Часто отмечаются жировые отложения на седьмом шейном позвонке, в надключичных ямках. Грудная клетка широкая, короткая, развита в передне-заднем направлении. Увеличена окружность груди. Расширяющаяся книзу грудная клетка конической формы с тупым эпигастральным углом более 90 градусов переходит в объемный живот, увеличенный в горизонтальном и передне-заднем направлениях. Жировой слой, покрывая мышечный, подчеркивает плавность линий. Кисти, стопы часто укорочены с увеличенным поперечным размером. Кожа мягкая и хорошо облегает тело. У похудевших пикников в местах жироотложения обнаруживаются кожные складки. Мышцы средней силы и мягкой консистенции. В целом трофический акцент лежит в центре туловища на грудной клетке и животе с обильным жироотложением, которое особенно выражено после 40 лет.

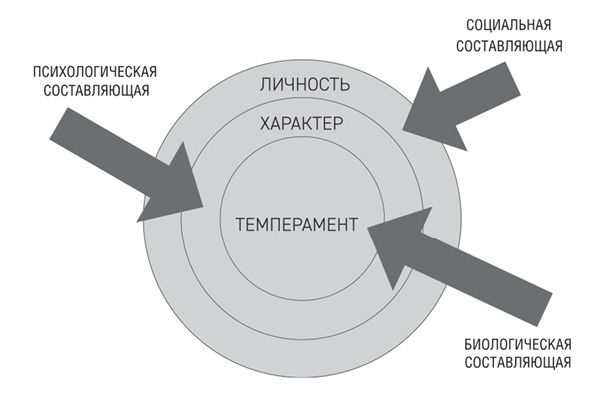

Рисунок 6

Психическую индивидуальность человека можно представить как переплетение различных психофизиологических, психологических и социально-психологических свойств. При этом они, так же как и индивидуальность в целом, построены по иерархическому принципу, т. е. на более низшие (ранние) наслаиваются более высшие (поздние) психические образования. Ядром психической индивидуальности считается темперамент (биологическая составляющая психической индивидуальности). На его основе формируется характер (психологическая составляющая психической индивидуальности), а затем происходит становление личности (социальной составляющей психической индивидуальности) (рисунок 6).

В центре внимания психологии девиантного поведения находится проблема реагирования, мотивации поведения, выработки системы поступков человеком. С большой долей условности и терминологической допустимости можно говорить о том, что человек в различных фрустрирующих ситуациях (например, болезни или конфликта) «реагирует темпераментом, характером или личностью». За столь нетрадиционным использованием подобных научных терминов скрывается оценка значимости одного из трех способов мотивации поведения человека – на биологическом, психологическом и социальном уровнях. Разделение имеет как дидактический, так и практический характер. Если психолог расценит, что определенный девиантный тип психического реагирования (например, аутоагрессия – суицидальная попытка – онкологически больного с синдромом хронической боли) обусловлен свойствами темперамента, то он обязан будет предложить какие-либо биологические методы коррекции выраженности или направленности реакции. Ведь свойства темперамента относятся к конституциональным и функционируют по биологическим законам. Если подобная реакция будет расценена как признак характерологических особенностей (например, типичным паническим настроением психастеника), то выбор тактики коррекции данной реакции будет базироваться на психокоррекционных и психотерапевтических мерах, поскольку характерологические реакции обусловлены психологически. Если же специфика реагирования будет понята и объяснена личностными параметрами (например, атеистическими убеждениями пациента, считающего, что он волен распоряжаться своей жизнью и добровольно уйти из жизни), то необходимыми будут меры социального воздействия – переубеждение, изменение социальных условий и т. д.

В следующих разделах будут представлены диагностические параметры отдельных подсистем психической индивидуальности человека (темперамента, характера и личности), исходя из целей и задач психологии девиантного поведения. При этом будут продемонстрированы их корреляции с соматоморфологическим уровнем индивидуальности.

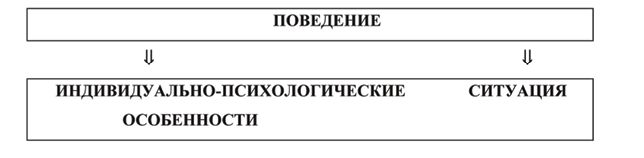

Одним из наиболее значимых вопросов психологии девиантного поведения остается вопрос о том, что именно определяет выбор того или иного психического реагирования человека на происходящие события. Считается, что на поведенческие особенности индивида влияют две группы факторов: внутренние и внешние (рисунок 7).

Рисунок 7

К внутренним факторам относят индивидуально-психологические особенности, которые определяют устойчивый набор шаблонов поведения, их рамки, выраженность, частоту, оформленность. В науке приписывание индивиду (не ситуации) большей ответственности за выбор поведенческих стереотипов называется диспозиционизмом. Признание главенствующей роли внешних воздействий на формирование поведенческих особенностей обозначается ситуационизмом. Долгие годы психология базировалась на диспозиционизме, пытаясь прогнозировать поведение человека, детально изучать его индивидуально-типологические особенности. Однако исследования последних лет доказывают существенную роль ситуативных факторов в выборе поведенческих реакций, особенно в условиях фрустрации.

J. Darley, C. Batson провели эксперимент, ставший классическим. Они поставили перед собой задачу оценить степень влияния ситуативных манипуляций на проявление типичных устойчивых поведенческих паттернов. В качестве такого паттерна-свойства были выбраны альтруизм и милосердие. Суть серии экспериментов заключалась в том, что двум группам студентов духовной семинарии, которым в соответствии с их статусом должны быть свойственны альтруистические качества и которые они в обыденной жизни демонстрировали, было предложено прочесть проповедь «О добром самаритянине». Суть данной евангельской притчи заключается в том, что чрезвычайно занятые священник и левит прошли в спешке мимо раненого странника, оставив его заботам скромного (менее занятого в данный момент) самаритянина. Экспериментальные группы студентов различались лишь на основании временного параметра. Одной группе были даны указания срочно без подготовки произнести речь (изложить суть притчи о добром самаритянине) перед уже собравшейся аудиторией. Другой группе давалось время на подготовку. По пути в аудиторию каждому из испытуемых попадался на глаза упавший на землю и задыхающийся от приступа удушья человек. Регистрировалась частота оказания помощи. Предполагалось, что свойственный семинаристам поведенческий паттерн в виде альтруизма и милосердия должен был проявиться в конкретной ситуации с равной частотой вне зависимости от спешки или имевшегося запаса времени. Оказалось, что из группы студентов, располагавших временем, оказали помощь упавшему лишь 63 %, а из группы спешивших – только 10 %.