Полная версия

Психология девиантного поведения

Возрастной подход рассматривает девиации поведения с позиции возрастных особенностей и норм. Поведение, не соответствующее возрастным шаблонам и традициям, может быть признано отклоняющимся. Это могут быть как количественные (гротескные) отклонения, отставание (ретардация) или опережение (ускорение) возрастных поведенческих норм, так и их качественные инверсии.

Гендерный подход исходит из представления о традиционных полоролевых стереотипах поведения, мужском и женском стиле поведения. Девиантным поведением в рамках данного подхода может считаться гиперролевое поведение и инверсия шаблонов гендерного стиля. К гендерным девиациям могут относиться и психосексуальные девиации в виде изменения сексуальных предпочтений и ориентаций.

Профессиональный подход в оценке поведенческой нормы и девиаций базируется на представлении о существовании профессиональных и корпоративных стилей поведения и традиций. Имеется в виду, что профессиональное сообщество диктует своим членам выработку строго определенных паттернов поведения и реагирования в тех или иных ситуациях. Несоответствие этим требованиям в ряде случаев позволяет относить такого человека к девиантам.

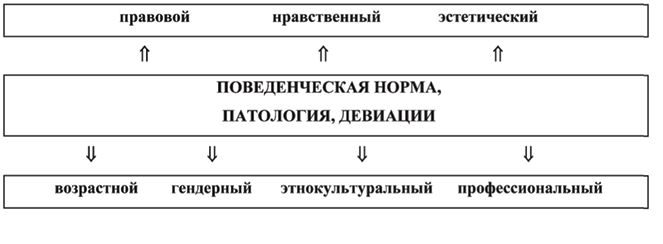

Перечисленные подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций, несомненно, дополняют и обогащают диагностический процесс, позволяя осуществлять его с феноменологических позиций и учитывать все аспекты проблемы (рисунок 4).

Рисунок 4

Феноменологический подход к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций, в отличие от социального, психологического или психиатрического, позволяет учитывать все отклонения от нормы (не только социально опасные или способствующие саморазрушению личности). Используя его, можно диагностировать и нейтральные с точки зрения общественной морали и права поведенческие отклонения (например, аутистическое поведение), и даже положительно окрашенные девиации, социально одобряемые (например, трудоголизм). Кроме того, феноменологическая парадигма позволяет усматривать за каждым из отклонений в поведении механизмы психогенеза, что в дальнейшем дает основание выбрать адекватную и эффективную тактику коррекции поведения. Так, трудоголизм как поведенческая девиация может быть рассмотрен и истолкован и как аддикция, сформированная на базе стремления к уходу от реальности путем фиксации внимания на строго определенном виде деятельности, и как проявление психопатологических особенностей, например, в рамках маниакального синдрома. Лишь феноменологический подход способен беспристрастно и объективно подойти к анализу отклоняющегося поведения и способствовать пониманию сущностных мотивов поведения человека.

Идеальная норма, креативность и девиации поведения

Феноменологический подход в оценке поведенческой нормы позволяет говорить как о нормативном и гармоничном поведении, противостоящем девиантному и патологическому, так и об идеальной поведенческойнорме. Она подразумевает не только «сообразность поведения» (по В. А. Петровскому), но и его творческую направленность – креативность, или плодотворность (по Э. Фромму). Несомненно, что «личность как специальное человеческое образование не может быть выведена из приспособительной деятельности» (А. Н. Леонтьев). Гармония не может основываться лишь на «критерии выживаемости» – способности человека быть адаптивным. Она не может базироваться даже на критерии «качества жизни», т. е. удовлетворенности «собой приспособившимся». Ведь в таком случае наиболее гармоничным придется признать обывателя. Идеальной поведенческой нормой следует признать сочетание гармоничной нормы с креативностью индивида.

По мнению В. А. Петровского, человека можно считать творческим и идеальным, если его «могут [добавим: и должны. – В.М.] притягивать опасность, неопределенность успеха, неизведанное». Подобная избыточная деятельность (активность) названа надситуативной активностью и справедливо отнесена к нормативной, поскольку прогресс в сфере культуры в значительной мере связан с готовностью и склонностью людей к неприспособительному (неклишированному, гибкому и нешаблонному) поведению.

Одной из форм такого поведения признается поисковая активность, направленная на удовлетворение потребности в новой информации, в новых переживаниях, расширении своего опыта (В. С. Ротенберг, В. В. Аршавский). Обыватель, как типичный представитель нормативного и даже гармоничного (в плане приспособительных способностей) поведения, не склонен к поисковой активности. Он стремится максимально избежать риска, а значит, новых ситуаций, новой информации, новых переживаний, нового опыта. Он устремлен на сохранение status quo и в этом ракурсе предстает нелюбознательным (скорее любопытным), ищущим гарантий и стабильности, а не знаний, ощущений и переживаний. Девиант, напротив, излишне любознателен, крайне нестабилен и в высшей степени склонен к риску и существованию в неопределенности.

Парадокс заключается в том, что девиантное и идеальное поведение могут иметь сходные черты. Можно утверждать, что многие лица с девиантным поведением – творческие люди. Их отклоняющееся поведение будет справедливо считаться активным творческим поиском, имеющим, однако, неадаптивную и зачастую саморазрушающую направленность. Отличие состоит в том, что для подлинного творчества (идеальной нормы) удовольствие заключается в самом процессе поиска, а отрицательный результат только усугубляет знание о предмете и сигнализирует о том, что направление поиска должно быть изменено, в то время как для девиантной разновидности поисковой активности основной целью является результат – удовольствие.

Список сходных черт креативных и девиантных личностей предлагают Баррон и Харрингтон. Он включает самостоятельность суждений, способность находить привлекательность в трудностях, эстетическую ориентацию и способность рисковать. Ф. Фарли выделяет особый тип личности – Т-личность. Она определяется как «искатель возбуждения». Люди с таким типом личности могут либо достигать высокой степени креативности, либо демонстрировать деструктивное, даже криминальное поведение.

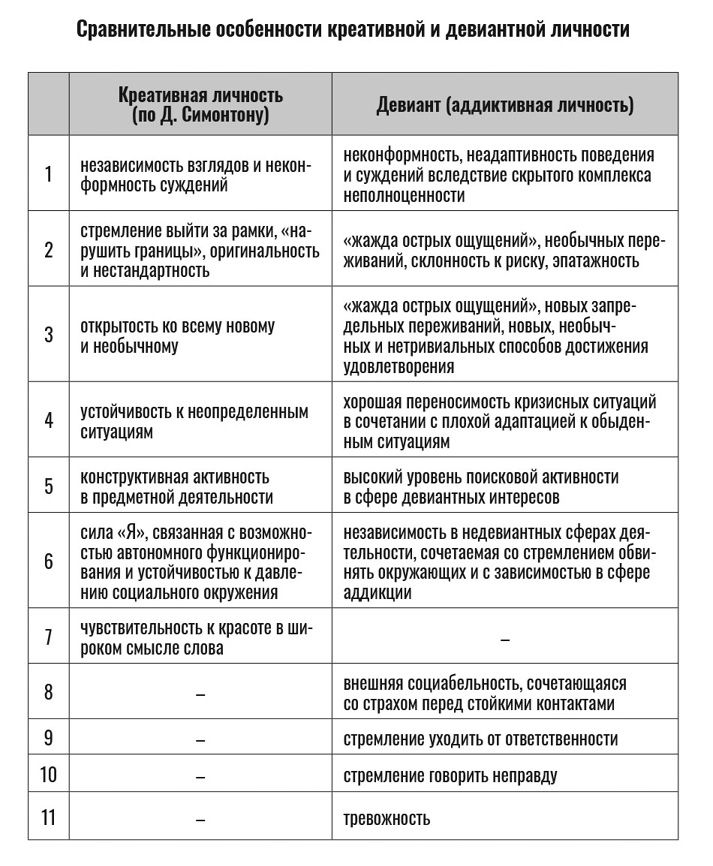

По Д. Симонтону, у творческой личности можно выделить семь базовых векторов. Их сопоставление с критериями диагностики аддиктивного типа девиантного поведения указывает на существенную близость этих разновидностей поведения (таблица 1).

Наши исследования лиц с девиантным поведением в форме наркотической зависимости (В. Д. Менделевич, Л. Р. Вафина) показывают, что наркоманы являются более творческими личностями, чем здоровые (ненаркоманы). Они обладают достаточной силой авторского «Я» (по Л. Я. Дорфману), чтобы справляться с жизненными трудностями, т. е. имеют инстанцию, относительно не зависимую от внешних влияний. Однако показатели таких инстанций, как Я-превращенное и Я-вторящее, говорят о самоотчуждении и подверженности влиянию социальных ролей на самовосприятие, что может также трактоваться как «отказ от авторского Я в пользу переживаний внешних впечатлений и событий». С другой стороны, Я-авторское у них имеет достаточно прочные связи со спонтанностью, аутосимпатией, креативностью и со стремлением к самоактуализации, которые являются системообразующими компонентами структуры личности. Для наркозависимых (как это ни парадоксально) характерными оказываются некоторые качества самоактуализирующейся личности: высокая потребность в познании, открытость новому опыту, автономность, стремление к самораскрытию в общении с другими людьми.

Таблица 1

Известно, что креативность включает творческие возможности (способности) индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых идей. Фундаментом креативности служит дивергентное мышление – способность мыслить равноценными альтернативами в ответ на требования новой ситуации. Согласно концепции метаиндивидуального мира Л. Я. Дорфмана, индивидуальность и ее мир (в частности, значимые другие люди) противопоставляют себя друг другу и в то же время полагают себя друг в друге. В результате индивидуальность приобретает двойственность своей качественной определенности. С одной стороны, она выделяется из окружающего ее мира, характеризуется автономностью. В этой связи индивидуальности присущ один ряд качеств (например, автономность, самоидентичность, интернальный локус контроля, поленезависимость). С другой стороны, индивидуальность испытывает на себе влияния значимых для нее людей, и эти влияния формируют у индивидуальности другой ряд качеств (например, зависимость, групповую идентичность, экстернальный локус контроля, полезависимость). В зависимости от модальности (субмодальности) «Я» может иметь некоторое множество лиц и не иметь лица (Л. Я. Дорфман).

Л. Я. Дорфман определяет базовые и вторичные компоненты в структуре «Я». Его базовыми частями являются Я-авторское, Я-воплощенное, Я-вторящее, Я-превращенное. Вторичными – Я-внутреннее, Я-внешнее, Я-расширение (авторское), Я-расширение (вторящее), Я-расширение (систем), Я-расширение (подсистем). Я-авторское характеризует «Я» как самостоятельную инстанцию в смысле ее относительной независимости от внешних влияний, как персональную идентичность и самость. Я-воплощенное – продолжение авторского «Я» в формах его вкладов в людей, предметы, вещи внешнего мира, в живую и неживую природу. Проявляется в продуктах самоосуществления авторского «Я», личностных вкладах, в трансформациях объекта (другого субъекта) в результате его подчинения авторскому «Я». Я-вторящее описывает «Я», производное от внешних влияний и воздействий, реагирует на внешние влияния в форме субъективных впечатлений и ощущений. Характеризуется социальной идентичностью, подверженностью влияниям принятых социальных ролей на самовосприятие, отношением к себе как к другому при исполнении опять-таки социальных ролей, а иногда и отказом от авторского «Я» в пользу внешних впечатлений и событий. Я-превращенное характеризует становление «Я» в другом, как бы превращение «Я» в других людей, вещи, предметы, объекты живой и неживой природы. Обнаруживается в его отождествлении с актуальными или новыми значениями объектов и других людей, принятии социальных ролей, чувствах принадлежности и связанности с объектами мира и другими людьми. Я-внутреннее является вторичным компонентом экзистенциального «Я» в том смысле, что оно складывается из Я-авторского и Я-вторящего. Я-внутреннее отражает внутренние переживания человека. Я-внешнее вторично и складывается из Я-воплощенного и Я-превращенного.

В процессах воплощения, по мнению Л. Я. Дорфмана, индивидуальность воспроизводит, умножает, расширяет, продолжает себя. Итог воплощения состоит не в том, что меняется индивидуальность. Напротив, она стремится изменить мир людей и вещей, сохраняя себя в неизменности. В процессах же превращения, будучи в другом, индивидуальность начинает жить другим и становится другой. Тем самым процессы превращения означают конечность индивидуальности как единичности и направлены на «быть в другом другим», т. е. на сохранение объекта и на изменение своей индивидуальности. Таким образом, назначение объектов в воплощении состоит в том, чтобы существовать ради индивидуальности, т. е. служить, дополнять, защищать, а в превращении – расширять поле своего существования за счет включения в него, приобщения к нему индивидуальности. Автор исходит из того, что главной функцией экзистенциального «Я» в целом является расширение «Я», согласованное с ростом индивидуальной и социальной идентичности.

Креативное мышление, характерное для идеального поведения, имеет свои особенности. Во-первых, оно пластично. Творческие люди предлагают множество решений в тех случаях, когда обычный человек может найти лишь одно или два. Во-вторых, оно подвижно: для творческого человека не составляет труда перейти от одного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь единственной точкой зрения. И, наконец, оно оригинально, так как порождает неожиданные, небанальные и непривычные решения (Ж. Годфруа).

Доказательством сходства некоторых структур идеального и девиантного поведений является факт кардинальных изменений, происходящих в поведении девианта после истинного исправления его поведенческого дефекта, в виде личностного роста и развития креативности. Известно, что опыт фобического и иных разновидностей невротического отклоняющегося поведения нередко приводит к личностному росту и раскрытию творческих способностей бывшего девианта. У бывших наркоманов и членов их семей также в случае эффекта терапии регистрируется личностный рост и креативность.

Феноменологическая диагностика поведенческих стереотипов

Одна из наиболее значимых теоретических и практических проблем современной психологии девиантного поведения – диагностическая. Суть ее заключается в выработке объективных и достоверных критериев диагностики поведенческих отклонений человека и квалификации их как психологических феноменов или психопатологических симптомов.

В настоящее время выделяется несколько основополагающих принципов разграничения психологических феноменов и психопатологических симптомов в сфере оценки поведенческих особенностей, базирующихся на феноменологическом подходе к оценке нормы и патологии.

Принцип Курта Шнайдера гласит: «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью (психопатологическим симптомом) признается лишь то, что может быть таковой доказано». Обратим внимание на, казалось бы, экзотическое для клинической психологии слово «доказано». О каких доказательствах может идти речь? Существует лишь один способ доказательства (не менее объективный, чем в других науках). Это доказательства с помощью законов логики – науки о законах правильного мышления, или науки о законах, которым подчиняется правильное мышление.

Подобно тому как этика указывает законы, которым должна подчиняться наша жизнь, чтобы быть добродетельной, и грамматика указывает правила, которым должна подчиняться речь, чтобы быть правильной, так логика указывает нам правила, законы или нормы, которым должно подчиняться наше мышление для того, чтобы быть истинным, – писал известный русский логик Г. И. Челпанов.

По мнению английского философа Д. Милля, польза логики главным образом отрицательная – ее задача заключается в том, чтобы предостеречь от возможных ошибок.

Если диагност пытается доказать наличие у человека девиаций поведения в связи с наличием бреда (т. е. ложных умозаключений), он должен делать неложные, но верные умозаключения и обладать способом их доказательства. Рассмотрим это положение на следующем примере. Мужчина, будучи убежденным в том, что жена ему изменяет, устраивает за ней слежку, контролирует время прихода на работу, проявляет грубость и раздражительность. Его поведение может иметь характер как условной адекватности (в случае реальной измены супруги), так и неадекватности и девиантности (если его умозаключения не основаны на реальности). Кроме того, девиантным может быть признано также поведение психически здорового ревнивца в виде настойчивых требований к жене подробно рассказать о ее прошлых (до замужества) сексуальных связях или стремления развестись после того, как жена «выказала знаки внимания соседу». Такой девиант может «доказывать» свое убеждение в изменах жены следующим умозаключением: «Я убежден, что жена мне изменяет, потому что я застал ее в постели с другим мужчиной». Можем ли мы признать подобное доказательство истинным, а такого человека психически здоровым? В подавляющем большинстве случаев обыватель и почти каждый клиницист признают, что он здоров. Представим, что тот же мужчина приводил бы иные «доказательства», например, такие: «Я убежден, что жена мне изменяет, потому что она в последнее время стала использовать излишне яркую косметику» или «… потому что она уже месяц отказывается от интимной близости» или «… потому что она вставила новые зубы» и т. д. Какое из «доказательств» можно признать истинным? На основании здравого смысла подавляющее большинство людей укажет, что все, кроме последнего, явно недоказательны. Но найдутся и те, которые с определенной долей вероятности могут согласиться, например, со вторым «доказательством», признают менее вероятным (но все же вероятным) первое «доказательство».

Для того чтобы разрешить эту типичную для диагностики задачу, необходимо, наряду с критерием доказанности (достоверности), ввести еще один критерий из области логики – критерий вероятности. По определению, вероятность, выражаемая единицей (1), есть достоверность. Для того чтобы показать, каким образом определяется степень вероятности наступления какого-либо события, возьмем широко известный пример.

Предположим, перед нами находится ящик с белыми и черными шарами, и мы опускаем руку, чтобы достать оттуда какой-нибудь шар. Спрашивается, какова степень вероятности того, что мы достанем белый шар. Для того чтобы определить это, мы сосчитаем число шаров – белых и черных. Предположим, что число белых равняется 3, а число черных – 1; тогда вероятность, что мы достанем белый шар, будет равняться 3/4, т. е. из 4 случаев мы можем рассчитывать на 3 благоприятных и 1 неблагоприятный. Вероятность для черного шара будет выражаться как 1/4, т. е. из 4 случаев можно рассчитывать только на 1 благоприятный. Если в ящике находится 4 белых шара, то вероятность, что попадется белый шар, будет выражаться числом 4/4=1.

Для анализа случая с идеями ревности, приведенного выше, необходимо знание и такого логического феномена, как аналогия. Аналогией называется умозаключение, в котором, исходя из сходства двух вещей в известном числе свойств, можно заключить о сходстве и других свойств (Г. И. Челпанов). Например, следующее умозаключение может быть названо умозаключением по аналогии:

Марс похож на Землю в части своих свойств – Марс обладает атмосферой с облаками и туманами, сходными с земными, Марс имеет моря, отличающиеся от суши зеленоватым цветом, и полярные страны, покрытые снегом, – отсюда можно сделать заключение, что Марс похож на Землю и в других свойствах, например, что он, подобно Земле, обитаем.

Основываясь на законах логики, понятиях вероятности, достоверности и феномене умозаключения по аналогии, можно проанализировать диагностический случай с мужчиной, утверждающим, что жена ему неверна. Таким образом, для научного анализа существенным будет не нелепость «доказательства» (например, «изменяет, потому что вставила новые зубы»), а распределение этим человеком спектра вероятности правильности его умозаключения о неверности жены на основании того или иного факта. Естественно, что объективно подсчитать вероятность того, что установка новых зубов указывает на то, что жена изменяет, невозможно, однако, основываясь на микросоциальных традициях, культуральных особенностях и других параметрах, можно говорить о том, что это маловероятно. Если же обследуемый наделяет подобный факт качествами достоверности, то можно предполагать, что его мышление действует уже не по законам логики, и на этом основании предположить наличие психопатологического синдрома – бреда.

То же самое можно предположить, если в качестве доказательства собственной правоты обследуемый приводил бы чей-либо конкретный пример, поскольку известно, что заключение по аналогии не может дать ничего, кроме вероятности. При этом степень вероятности умозаключения по аналогии зависит от трех обстоятельств: 1) количества усматриваемых сходств; 2) количества известных несходств и 3) объема знания о сравниваемых вещах.

Доказательство наличия психического расстройства, согласно принципу Курта Шнайдера, базируется на двух аспектах логики: а) оценке логики поведения и объяснения этого поведения испытуемым и б) логике доказательства. В доказательстве обычно различают тезис, аргумент и форму доказательства. Это выглядит так: тезис – обследуемый психически болен, аргумент (аргументы) – например, «его мышление алогично, имеется бред», форма доказательства – доказывается, почему его мышление диагност считает алогичным, на основании каких критериев расценивает его высказывания как бредовые и т. д.

Еще одним принципом, которому следует научная диагностическая (феноменологическая) доктрина, является принцип «презумпции психической нормальности». Суть его заключается в том, что никто не может быть признанным психически больным до того, как поставлен диагноз заболевания, или никто не обязан доказывать отсутствие у себя психического заболевания. Так же как и ничье поведение не может быть признано девиантным, пока не приведены научные доказательства данного факта. В соответствии с этим принципом человек изначально для всех является психически здоровым, пока не доказано противное, и никто не вправе требовать от него подтверждения этого очевидного факта.

Основными принципами диагностики, претендующей на научность своих взглядов, на сегодняшний день можно считать феноменологические принципы. В сфере диагностики психических расстройств феноменологический переворот совершил в начале XX века известный немецкий психиатр и психолог Карл Ясперс. Базируясь на философской концепции феноменологической философии и психологии Гуссерля, он предложил принципиально новый подход к анализу психических (в том числе поведенческих) симптомов и синдромов.

В основе феноменологического подхода в психологии девиантного поведения лежит понятие феномена. Феноменом можно обозначать любое индивидуальное целостное психическое переживание и связанное с ним поведение.

Феноменологический подход в диагностике, в отличие от ортодоксального и некоторых иных (например, психоаналитического), использует принципы понимающей, а не объясняющей психологии. Переживание человека рассматривается многомерно, а не толкуется (как это принято в ортодоксальных психиатрии и психологии) однозначно. За одним и тем же переживанием и поведением может скрываться как психологически понятный феномен-признак, так и психопатологический симптом. Для феноменологически ориентированного диагноста не существует однозначно патологических психических переживаний и девиантных форм поведения. Каждое из них может относиться как к нормальным, так и к аномальным. Если в рамках ортодоксальной психиатрии вопрос нормы/патологии трактуется произвольно на базе соотнесения собственного понимания истоков поведения человека с нормами общества, в котором тот проживает, то при использовании феноменологического подхода существенное значение для диагностики имеют субъективные переживания и их трактовка самим человеком. Диагност же следит лишь за логичностью этих объяснений, а не трактует их самостоятельно в зависимости от собственных пристрастий, симпатий или антипатий и даже идеологических приоритетов.

Использование феноменологического метода в диагностическом процессе, по Ю. С. Савенко, должно включать восемь применяемых последовательно и описанных ниже принципов:

1. Рассмотрение самого себя как тонкого инструмента, органа постижения истины и длительное пестование себя для этой цели. Убеждение в необходимости для этого чистой души.

2. Особая установка сознания и всего существа: благоговейное отношение к Истине и Природе, трепетное – к предмету постижения: понять его в его самоданности, каков он есть.

3. Боязнь не то что навязать, но даже привнести что-то инородное от себя, замутнить предмет изображения, исказить его. Отсюда задача: не доказать свое, не вытянуть, не навязать, не выстроить, а – забыв себя, отрешившись от всех пристрастий, – войти в предмет изображения, раствориться в нем и уподобиться ему и, таким образом, не построить, а обнаружить, т. е. адекватно понять, постичь. Этому служит процедура феноменологической редукции или «эпохе» (греч. – воздержание от суждения), представляющая последовательное, слой за слоем, «заключение в скобки», т. е. «очищение» от всех теорий и гипотез, от всех пристрастий и предубеждений, от всех данных науки, «сколь бы очевидными они ни были». Временная «приостановка веры в существование» всех этих содержаний, отключение от них высвобождает феномены из контекста нашей онаученной картины мира, а затем и повседневного образа жизни, «сохраняя при этом их содержание в возможно большей полноте и чистоте». Эта процедура включается по мере необходимости на любой ступени феноменологического исследования. На начальном этапе она возвращает нас в «жизненный мир», т. е. к универсальному горизонту, охватывающему мир повседневного опыта, освобожденному от всевозможных научных и квазинаучных представлений, заслонивших первозданную природу вещей.

4. «Феноменология начинается в молчании», внутренней тишине, забвении всего, не относящегося к данному акту постижения, отключении от круговерти собственных забот. Любая собственная активность – помеха. Вплоть до ведения самой беседы, в лучшем случае – до первой встречи с психически больным. Нередко продуктивнее «смотреть и слушать со стороны» беседу коллеги с больным.