Полная версия

Психология девиантного поведения

В.Д. Менделевич

Психология девиантного поведения

© ИД «Городец», оригинал-макет (верстка, корректура, редактура, дизайн), полиграфическое исполнение, 2025

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Менделевич В. Д., 2025

© ИД «Городец», 2025

Предисловие

Предлагаемое учебное пособие «Психология девиантного поведения» – плод долгих раздумий и исследований автора. В нем нашли отражение воззрения и подходы, появившиеся в отечественной психологической науке в последние годы, когда психологическая практика предъявила требования к созданию обоснованной платформы для осмысления механизмов формирования поведенческих девиаций и создания эффективных методов их коррекции и терапии. Существующая на протяжении многих лет неоднозначность ситуации в области оценки отклоняющегося поведения человека, в определении его границ, проявлений, в причислении к патологии или условной норме привела к тому, что эту сторону психической жизни индивида и соответствующую научно-практическую область психологии ученые стали обходить стороной. Психиатры, которые до возникновения психологии девиантного поведения занимались изучением исключительно патологической психической деятельности, вначале посчитали эту сферу знаний малозначимой в сопоставлении с учением о психозах, заполонивших психиатрическую науку и практику. Действительно, что в сравнении с шизофренией гемблинг (увлечение азартными играми)? Следствием гемблинга может стать лишь утрата денег, а следствием шизофрении – утрата личности и здоровья.

По мере естественного сужения сфер влияния психиатрии за счет становления клинической психологии и передачи в ее ведение значительной части так называемой «малой психиатрии», «большая психиатрия» начала экспансию в смежные научные области. Девиантные формы поведения, которые ранее расценивались ею как несущественные и малозначимые, стали рассматриваться как важные в плане предрасположенности к тяжелым психическим заболеваниям и были названы донозологическими (предболезненными) формами психических расстройств. Заметьте, не феноменов, а именно расстройств. Современная мировая психиатрия раскрыла себя в новых международных классификациях – сначала в МКБ-10, теперь в МКБ-11[1]. Из прежней классификации психических заболеваний (т. е. нозологических форм) она превратилась сегодня в классификацию психических и поведенческих расстройств (т. е. симптомов). С одной стороны, подобную метаморфозу можно приветствовать, поскольку наконец психиатрия стала переходить с ортодоксальных на феноменологические позиции; с другой – включение в сферу деятельности психиатрии поведенческих расстройств, которые автоматически стали как бы симптомами (ведь медицина занимается патологией и изучать здоровье не вполне подготовлена), следует признать по меньшей мере спорным. Сегодня, основываясь на новой классификации, врач-психиатр имеет возможность ставить такие диагнозы, как: ковыряние в носу и сосание пальца (шифр F98.8), речь взахлеб (шифр F98.6) и кусание ногтей. Но диагносту не предоставлены медицинские критерии для разграничения, например, поведенческого расстройства в виде ковыряния в носу и привычки ковырять в носу. Особо следует отметить тот факт, что врачу-психиатру не предписывается, как прежде, использовать научные термины. Достаточно простой констатации факта, облеченной в форму обыденных выражений. Но ведь известно, что медицинский подход к терминологической оснащенности специалиста должен отличаться жесткостью, точностью и четкостью. Около 80 % всех используемых в медицине терминов имеют латинское или греческое происхождение, что признается единственно правильным и должно способствовать отделению науки от паранауки или других наук.

Таким образом, можно утверждать, что сугубо психиатрическая парадигма в оценке отклоняющегося (не всегда относящегося к симптомам и расстройствам) поведения не способна быть объективной, и этот путь развития психологии девиантного поведения следует причислить к тупиковым.

Попытки ортодоксальной психологии в противовес психиатрии заняться изучением поведенческих девиаций и организацией помощи людям с подобными отклонениями также следует признать неудачными. Причина неудач кроется в стремлении априорно развести психологию и психопатологию девиантного поведения, заранее разделить психические и поведенческие расстройства, с одной стороны, и отклонения – с другой. Как следствие, предлагалось приписать психиатрии сферу психопатологии девиантного поведения, а психологии – условной нормы. Но ведь проблема как раз и заключается в диагностике и уже потом – в способах оказания помощи. Нельзя решить лишь на основании внешних клинических признаков отклонения поведения, болен девиант психически или нет. Нельзя составить реестр однозначно психопатологически или стопроцентно психологически обусловленных девиаций. Попытки разделить психологию и психопатологию девиантного поведения до того, как проанализирован конкретный случай и определены мотивы выбора человеком подобного стиля поведения, являются нонсенсом. Да к тому же ортодоксальная психология не имеет инструмента для научно обоснованной диагностики и коррекции наблюдающихся особенностей поведения. Она предполагает, что диагностическая парадигма должна быть следующей: вначале психиатры должны отвергнуть «свою патологию», а затем психологи анализируют случай и оказывают психологическую помощь.

Каждодневная клиническая практика автора – психиатра, психотерапевта, сексопатолога, нарколога и клинического психолога в одном лице, невозможность заранее (до встречи со страждущим) предугадать, с пациентом или клиентом придется общаться и какую именно помощь оказывать (психофармакологическую, психотерапевтическую, собственно психологическую), заставили по-новому взглянуть на проблему отклоняющегося поведения. Суть этого нового взгляда выражается в убеждении, что ортодоксальность и консерватизм наук о психике, искусственное разведение специальностей (психиатрии и психологии) приводит к сужению поля научного видения проблемы и снижению эффективности помощи лицам с неадекватным и некомфортным для них и их окружения поведением.

Люди с отклоняющимся поведением могут иметь психические расстройства и быть психически больными, а могут быть душевно здоровыми. Такова реальность. В первом случае их поведенческая девиация имеет непосредственную связь с психической патологией, вытекает из нее и требует в основном психофармакологического лечения. Во втором – базируется на внутриличностном или межличностном конфликте, отражает какую-либо личностную «деформацию» и подразумевает необходимость коррекции с помощью методов психологического воздействия. Проблема изучения механизмов поведенческих отклонений становится значимой после того, как подобное поведение однозначно причислено к девиантному, определены его опознавательные клинические признаки и изучены индивидуально-психологические особенности девианта.

Часто бывает так, что девиант нуждается и в психотерапии, и в психокоррекции, и в психологическом консультировании, и в психофармакологическом сопровождении. Поэтому феноменологический подход к изучению психологии человека с девиантным поведением мы считаем единственно верным и научно обоснованным. Все остальные подходы позволяют рассмотреть и проанализировать лишь часть проблемы, а не проблему в целом.

Вторая особенность нашего подхода заключается в убежденности, что девиантное поведение не является атрибутом исключительно подросткового периода (как считалось раньше). Даже деликты способна совершать не только молодежь, но взрослые и пожилые. Важен не возраст девианта, а суть девиации. Значимы механизмы возникновения и становления отклоняющегося поведения. Последние же имеют как общевозрастные закономерности, так и специфические особенности.

Новым направлением психологии девиантного поведения следует признать ее распространение на сферу виртуальной реальности. Сегодня многие формы отклоняющегося поведения предстают в интернет-пространстве и в социальных сетях. Встал вопрос о том, отличаются ли они от обычных девиаций и являются ли «сквозными», то есть захватывающими обе сферы общения – реальную и виртуальную.

Мы не претендуем на окончательность разработки теории и практики психологии девиантного поведения. Представленная автором позиция может рассматриваться как один из вариантов системного анализа данной проблемы и как попытка выделить психологию девиантного поведения из ряда родственных дисциплин. Альтернативные авторской точки зрения могли бы способствовать нахождению истины в научном споре и подлинному становлению новой научной дисциплины.

Данная работа не могла бы состояться без помощи коллег по работе – сотрудников кафедры психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, которой я имею честь руководить, а также без традиций Казанской психиатрической школы, у истоков которой стоял В. М. Бехтерев.

Глава 1

Поведенческая норма, патология, девиации

Современное положение в сфере наук, изучающих поведение человека, можно обозначить скорее как противостояние, чем как сотрудничество. Поведенческие феномены подвергаются, как правило, пристрастному анализу корпоративных научных сообществ, что не приводит к получению истинных знаний о предмете, имеющем несомненно мультидисциплинарный характер.

Психология девиантного поведения – это междисциплинарная область научного знания, изучающая механизмы возникновения, формирования, динамики и исходов отклоняющегося от разнообразных норм поведения, а также способы и методы их коррекции и терапии. Данная дисциплина находится на стыке клинической психологии и психиатрии и для ее освоения требуются знания и навыки из этих научных областей.

Психология девиантного (отклоняющегося) поведения в данном контексте представляет собой типичный пример научной области, в которой знания, полученные учеными различных специальностей, до настоящего времени не привели к становлению отдельной научной дисциплины. Причиной тому – столкновение ортодоксально психологических и ортодоксально психиатрических взглядов на отклоняющееся от нормативного поведение. Отнюдь не риторическими остаются вопросы о том, следует ли относить девиации поведения к патологии (т. е. к признакам психических расстройств и заболеваний, обозначаемых как симптомы, синдромы) или же они должны быть признаны крайними вариантами нормы; являются ли девиации поведения этапами психопатологических нарушений (т. е. донозологическими психическими расстройствами) или между поведенческими болезненными расстройствами и девиантными формами поведения лежит пропасть; каковы причины (психогенез) отклоняющихся форм поведения: нарушения мозговой деятельности, навыков адаптивного поведения или социальных ожиданий; какие меры необходимы для восстановления адекватного поведения (если это возможно в принципе): психофармакологическая терапия или психологическая коррекция.

Для анализа механизмов поведенческих девиаций существенными являются знания, накопленные в таких областях, как клиническая психология, патопсихология, нейропсихология, возрастная и семейная психология, общая психология и психология личности, психиатрия, психосоматика, педагогика и некоторые другие.

До последнего времени отмечалась тенденция дистанцировать проблемы, изучаемые в рамках психологии девиантного поведения, от проблем смежных дисциплин, что приводило и приводит к одностороннему, пристрастному взгляду на сложные теоретические и практические вопросы отклоняющегося от общепринятых стандартов поведения. Наиболее распространена попытка противопоставить психологию и психопатологию девиантного поведения, четко разделить проблемы здоровой и больной психической деятельности, что с нашей точки зрения ошибочно. Следствием данного подхода является стремление выделять девиации «в рамках психической нормы» и при психопатологических расстройствах, последние из которых предлагается обозначить иным термином (не «девиация»). Ярким примером может служить неудачная попытка разделить такую проблему девиантного поведения, как употребление наркотических веществ, на собственно психологическую (когда существует лишь психологическая зависимость от наркотика) и медицинскую (в случае «злоупотребления» наркотиком, формирования физической зависимости и заболевания – наркомании).

Приведенный выше широко распространенный подход, основанный на ортодоксальных принципах, с одной стороны, не позволяет всесторонне объективно и беспристрастно анализировать механизмы психогенеза, т. е. психические процессы, ответственные за формирование девиаций, с другой – не дает возможности оказывать адекватную и эффективную помощь. Консерватизм данной позиции отражается в поиске альтернативы ответственности за формирование и исход девиации.

Предлагаемая читателям книга «Психология девиантного поведения» отражает попытку автора взглянуть на эту сложную и весьма актуальную проблему, отбросив узкопрофессиональные мерки, и определить место психологии девиантного поведения в системе наук, изучающих поведение человека (рисунок 1).

Рисунок 1

Можно утверждать, что психология девиантного поведения входит в спектр дисциплин, на одном из полюсов которого расположена психиатрия (психопатология и патопсихология), а на другом – общая психология. Принципиальное различие между дисциплинами, занимающими крайние положения спектра, заключается в подходах к диагностике и терапии девиаций поведения. Следует признать тот факт, что вероятность выявления психопатологической симптоматики и т. н. поведенческих расстройств существенно выше у представителя психиатрического, а не психологического сообщества. И это связано не столько с более широкими и глубокими знаниями психиатра в области психопатологии, сколько с его гипердиагностической парадигмой, противопоставляемой гиподиагностической парадигме психолога. Таким образом, один и тот же поведенческий феномен в виде девиации может трактоваться специалистами и как психопатологический симптом, и как психологический феномен.

Промежуточное положение в приведенной схеме занимают клиническая психология и психология девиантного поведения. Они отличаются (или должны отличаться) от ортодоксальных дисциплин, расположенных на крайних полюсах спектра, в первую очередь феноменологическим подходом к оценке нормы и патологии. В клинической феноменологии действует принцип «как – так», который отражается в убеждении в том, что за каждым поведенческим феноменом может скрываться как феномен, так и психопатологический симптом. Принцип «как – так» противостоит ненаучному принципу «либо – либо», исповедуемому ортодоксальными психиатрами и психологами, когда каждый поведенческий феномен пытаются строго закрепить либо за психической патологией, либо за нормой.

Диагностика девиантного поведения часто затруднена по причинам скорее субъективным, чем объективным. Это связано с тем, что попытки признания какого-либо поведения однозначно отклоняющимся и даже патологическим приводят к игнорированию основополагающего принципа диагностики девиантного поведения, нацеленного на учет реальности, окружающей человека действительности. Справедливо в связи с этим замечание McCaghy о том, что девиантное поведение – это не просто поведение, «отличающееся от норм или принятых в обществе стандартов», но и «не удовлетворяющее социальным ожиданиям». В свою очередь социальные ожидания обусловлены понятиями социального положения человека, этнической и культуральной принадлежности, возрастного диапазона, пола, профессии и пр.

Предметом изучения психологии девиантного поведения являются отклоняющиеся от разнообразных норм ситуационные реакции, психические состояния, а также развития личности, приводящие к дезадаптации человека в обществе и/или нарушению самоактуализации и принятия себя в силу выработанных неадекватных паттернов поведения. Для того чтобы оценить типы, формы и структуру девиантного (отклоняющегося) поведения, необходимо представлять, от каких именно норм общества они могут отклоняться. Норма – это явление группового сознания в виде разделяемых группой представлений и наиболее частных суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его (К. К. Платонов). Выделяют следующие нормы:

• правовые;

• нравственные;

• эстетические.

Правовые нормы оформлены в виде свода законов и подразумевают наказание при их нарушении, нравственные и эстетические нормы не регламентированы столь строго, и при их несоблюдении возможно лишь общественное порицание. В первом случае можно говорить о том, что человек поступает «не по закону», во втором – «не по-людски». Отдельно в рамках каждой из вышеперечисленных общественных норм описывают нормы сексуального поведения. Это обусловлено повышенной значимостью сексуального, полоролевого, гендерно-ориентированного поведения человека, а также частотой девиаций и перверсий именно в этой интимной сфере жизнедеятельности человека. При этом нормы сексуального поведения регулируются как на уровне права, так и на уровне нравственности и эстетики. Кроме того, можно выделить и нормы психологически комфортного самочувствия (переживания), рефлексии, удовлетворенности собой, нарушение которых способно приводить человека к эмоциональному дискомфорту и появлению т. н. психологических комплексов. Индивид, становясь свободным и ответственным и формируя нормативное (не девиантное) поведение, осознанно принимает на себя ответственность за соблюдение «писаных» законов, которые предполагают сохранение прав и свобод окружающих его людей, а также «неписаных» норм – традиций и стереотипов поведения, принятых в той или иной микросоциальной среде. Девиантным поведением считается такое, при котором наблюдаются отклонения хотя бы от одной из общественных норм.

Поведенческая патология (по П. Б. Ганнушкину) подразумевает наличие в поведении человека таких признаков, как:

• склонность к дезадаптации;

• тотальность;

• стабильность.

Под склонностью к дезадаптации понимается существование паттернов поведения, не способствующих полноценной адаптации человека в обществе, в виде конфликтности, неудовлетворенности взаимодействиями с окружающими людьми, противостояния или противоборства реальности, социально-психологической изоляции. Наряду с дезадаптацией, направленной вовне (межличностная дезадаптация), существует внутриличностная дезадаптация, при которой поведение человека отражает неудовлетворенность собой, непринятие себя как целостной и значимой личности. Признак тотальности указывает на то, что патологические поведенческие стереотипы способствуют дезадаптации в большинстве ситуаций, в которых оказывается человек, т. е. имеют место «везде». Стабильность отражает длительность проявления дезадаптивных качеств поведения, а не их сиюминутность и ситуативную обусловленность. Поведенческая (психическая) патология может быть обусловлена психопатологическими проявлениями (симптомами и синдромами), а также базироваться на патологии характера, сформированной в процессе социализации.

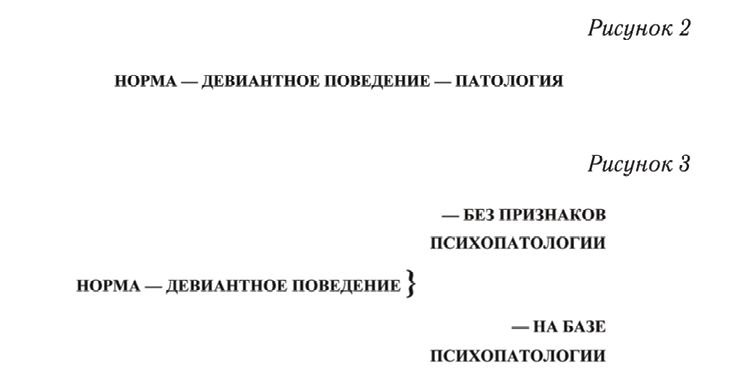

Широкая область научного знания охватывает аномальное, отклоняющееся, ненормативное, девиантное поведение человека. Существенным параметром такого поведения выступает отклонение в ту или иную сторону с различной интенсивностью и в силу разнообразных причин от поведения, которое признается нормальным и не отклоняющимся. Существует представление о том, что девиантные формы поведения – это переходные, неразвернутые варианты поведенческой психической патологии. И основным принципом их диагностики следует признать, с одной стороны, отсутствие качеств поведенческой нормы, с другой – отсутствие психопатологических симптомов (рисунок 2). Однако более адекватным представляется обозначение как девиантного любого отклоняющегося от нормы поведенческого стереотипа (как собственно девиантного – без признаков психической патологии, так и поведенческих эквивалентов психических расстройств и заболеваний) (рисунок 3).

В следующей главе будут приведены характеристики нормального (нормативного) и гармоничного поведения: сбалансированность психических процессов (на уровне свойств темперамента), адаптивность и самоактуализация (на уровне характерологических особенностей), духовность, ответственность и совестливость (на личностном уровне). Так же, как норма поведения базируется на этих трех составляющих индивидуальности, так и аномалии и девиации основываются на их изменениях, отклонениях и нарушениях. Таким образом, девиантное поведение человека можно определить как систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и проявляющиеся в несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или уклонении от нравственного и эстетического контроля над собственным поведением.

Считается, что взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней цели», в соответствии с которой осущест-вляются все без исключения формы его активности («постулат сообразности» по В. А. Петровскому). Речь идет об изначальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих актов. Выделяют различные варианты «постулата сообразности»: гомеостатический, гедонический, прагматический. При гомеостатическом варианте постулат сообразности выступает в форме требования к устранению конфликтности во взаимоотношениях со средой, элиминации «напряжений», установлению «равновесия». При гедонистическом варианте действия человека детерминированы двумя первичными аффектами: удовольствием и страданием, и все поведение интерпретируется как максимизация удовольствия и страдания. Прагматический вариант использует принцип оптимизации, когда во главу угла ставится узкопрактическая сторона поведения (польза, выгода, успех).

Подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций

Выделяется несколько подходов к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций:

• социальный;

• психологический;

• психиатрический;

• этнокультуральный;

• возрастной;

• гендерный;

• профессиональный.

Социальный подход базируется на представлении об общественной опасности или безопасности поведения человека. В соответствии с ним к девиантному следует относить любое поведение, которое явно или потенциально признается опасным для общества, окружающих человека людей. Упор делается на социально одобряемых стандартах поведения, бесконфликтности, конформизме, подчинении личных интересов общественным. При анализе отклоняющегося поведения социальный подход ориентирован на внешние формы адаптации и игнорирует индивидуально-личностную гармоничность, приспособленность к самому себе, принятие себя и отсутствие т. н. психологических комплексов и внутриличностных конфликтов.

Психологический подход, в отличие от социального, рассматривает девиантное поведение в связи с внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением личности. Имеется в виду тот факт, что сутью девиантного поведения следует признать блокирование личностного роста и даже деградацию личности, являющиеся следствием, а иногда и целью отклоняющегося поведения. Девиант, в соответствии с данным подходом, осознанно или неосознанно стремится разрушить собственную самоценность, лишить себя уникальности, не позволить себе реализовать имеющиеся задатки.

В рамках психиатрического подхода девиантные формы поведения рассматриваются как преморбидные (доболезненные) особенности личности, способствующие формированию тех или иных психических расстройств и заболеваний. Под девиациями зачастую понимаются не достигшие патологической выраженности в силу различных причин отклонения поведения, т. е. те «как бы психические расстройства» (донозологические), которые не в полной мере соответствуют общепринятым критериям диагностики симптомов или синдромов. Несмотря на то что эти отклонения не достигли психопатологических качеств, они все же обозначаются термином «расстройства».

Этнокультуральный подход подразумевает тот факт, что девиации следует рассматривать сквозь призму традиций того или иного сообщества. Считается, что нормы поведения, принятые в одной этнокультуральной группе или социокультуральной среде, могут существенно отличаться от норм (традиций) иных групп. Вследствие этого существенным признается учет этнических, национальных, расовых, конфессиональных особенностей человека. Предполагается, что диагностика поведения человека как отклоняющегося возможна лишь в случаях, если такое поведение не согласуется с нормами, принятыми в микросоциуме, или демонстрирует поведенческую ригидность (негибкость) и неспособность к адаптации в новых этнокультуральных условиях (например, в случаях миграции).