Полная версия

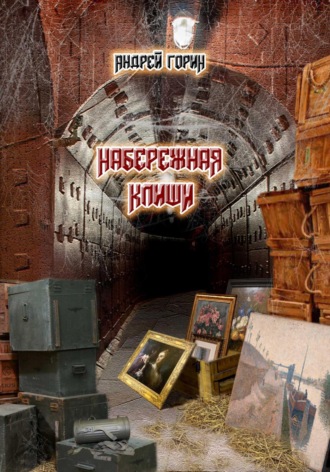

Набережная Клиши

Андрей Горин

Набережная Клиши

повесть

Несостоявшийся летчик люфтваффе

1940 год, поезд «Париж-Берлин»

В полупустом вагоне, с потертыми, непонятного цвета ковровыми дорожками на полу, было весьма прохладно, не в пример уличной июльской жаре. Виной всему были открытые окна в проходе возле ряда купе непрезентабельного вида, в которых, судя по всему, не так давно перевозили оккупационные войска. Паровоз, попыхивая свежевыкрашенной черной трубой и ритмично постукивая дружными колесами, бойко набирал обороты, едва оторвавшись от перрона Восточного железнодорожного вокзала Парижа. «Gare de I Est» был самый известный вокзал в столице Франции. Единственный пассажир, сидящий в купе № 3, был осведомлен о том, что именно с этого вокзала впервые в далеком 1883 году отправился легендарный поезд «Восточный экспресс», курсировавший между Парижем и Константинополем. Об этом знаменательном событии он прочитал на памятной табличке, установленной на стене здания возле главного входа.

Мелькающие за окном пейзажи явно не привлекали особого внимания молодого человека, одетого в форму офицера люфтваффе с погонами лейтенанта и ранее учившегося в Берлинском университете изобразительных искусств. Несостоявшийся художник с отрешенным видом смотрел на меняющиеся картинки за окном, всецело погрузившись в себя. Казалось, что может так расстроить бравого летчика, буквально только что захватившего столицу большого европейского государства, причем без боя. Город сохранился в неприкосновенности, и поэтому было на что посмотреть. Вроде надо бы любоваться достопримечательностями старинного города, основанного еще до нашей эры, и радоваться, празднуя победу над сильным противником, но… Вот это «но» и не давало покоя летчику, выворачивая всю его душу наизнанку.

Дело в том, что Манфред Матеус (так звали молодого офицера люфтваффе) не так представлял свое ближайшее будущее. Отложив учебу в университете до лучших времен, он успешно закончил летную школу в Брауншвейге, налетав положенные по учебной программе сто пятьдесят часов. Манфред мечтал прославиться на своем самолете, когда был зачислен во вторую эскадрилью двадцать пятой истребительной эскадры в апреле сорокового года. Он всегда с восхищением смотрел на своих старших товарищей, имеющих уже не по одной боевой награде. Преподаватели и летные инструкторы в один голос отмечали рвение курсанта, пророча ему блестящую карьеру на такой замечательной машине как «Мессершмит-109», позволяющей всецело применить полученные навыки. Война подходила к концу. Европа была практически завоевана. Нельзя было мешкать. В мирное время нет стремительного продвижения по службе с присвоением внеочередных званий, да и наград точно не получить. Некоторые недавние выпускники уже отличились, сбив вражеские самолеты, и с радостью сообщали об этом в своих письмах на родину, не забывая вложить в конверт фотографию на фоне истребителя.

Сначала Манфреду везло. Третий воздушный флот люфтваффе, в состав которого и входила его эскадра, прикрывал танковый прорыв Клейста и Гудериана. Территория между Парижем и направлением танкового удара немецких генералов утонула в хаосе. Здесь метались сотни тысяч беженцев и солдат из рассеянных, деморализованных французских дивизий. Наступающие танки прорвали оборону врага и пошли на огромный риск, устремившись вперед и не дожидаясь пехотных дивизий. Железные кони рванули на запад. Они мчались по шоссе, почти не встречая сопротивления. Все это время эскадра Манфреда Матеуса прикрывала их сверху. Летчики практически не спали, сменяя друг друга. С бешеной интенсивностью вылетов люфтваффе Геринга смогла подавить авиацию противника. Бомбардировщики разгромили аэродромы и скопления войск союзников. Пройдя за пять дней триста пятьдесят километров, корпус Гудериана вышел к Ла-Маншу. Если бы французы с англичанами были порасторопнее, то они могли бы организовать огромный котел всей этой лязгающей гусеницами армаде. И тогда вряд ли немецкие войска захватили бы Францию. Во всяком случае, их положение было бы катастрофическое. Но, как говорится, история не знает слова «если»».

Для Манфреда все складывалось как нельзя лучше. Первый боевой опыт позволил ему обрести уверенность в управлении самолетом, но произошла досадная оплошность… подвела банальная невнимательность. На одном из вылетов он не сразу заметил скрытую зенитную установку противника, в результате чего был неожиданно обстрелян. И что самое обидное, командир звена заранее предупредил его об этой зенитке. Одна из очередей скорострельного орудия прошила навылет корпус его самолета. Выровняв машину и убедившись, что она его слушается, Манфред успешно атаковал зенитку. Но лейтенант рано уверовал, что все обошлось. Оказывается, при посадке правое шасси не открылось. Как потом выяснилось, одна из пуль перебила шланг гидравлики. В принципе такое иногда случается. Система и сама по себе может дать сбой. В летной школе они прорабатывали вариант «садиться на брюхо», но только теоретически. Первым делом Манфред сделал несколько кругов над аэродромом, чтобы полностью выработать горючее. Это было необходимое условие, чтобы не взорвались бензобаки от сильного удара о землю. И когда стрелка манометра топлива была почти на нуле, собравшись с духом, Манфред пошел на посадку против ветра, чтобы максимально сократить тормозной путь по запасной полосе взлетного поля. Стараясь держать истребитель при встрече с поверхностью аэродрома как можно дольше на одном колесе, летчик планировал остановить машину возле маленького лесочка. Внизу уже стояла наготове пожарная машина. Но летчику не повезло… Нет, машину он уберег и посадил почти неповрежденной – слегка погнув одну лопасть винта. Но, пробежав на одном колесе тридцать метров, истребитель, потеряв устойчивость, резко завалился на правый борт. От удара неожиданно откинулась кабина, и только удерживающие ремни безопасности не позволили выкинуть летчика из кресла на землю. Перегрузка была такая сильная, что при этой болтанке Манфред ударился головой, при этом повредив глаз. Хорошо, что еще защитный шлем с очками смягчили удар. В госпитале его, конечно, подлечили, но зрение на этот глаз упало. Дальнейшая медицинская комиссия наложила временный запрет на полеты лейтенанта люфтваффе Манфреда Матеуса. Позже один из врачей откровенно посоветовал не строить иллюзий насчет авиации, а попробовать найти себе другое применение.

Разочарованию Манфреда не было предела. Первое время ему поручили заниматься доставкой запчастей для самолетов, а два дня назад пришел неожиданный вызов в Берлин. Ему предписывалось сдать все свои дела и прибыть в Имперское министерство авиации для прохождения дальнейшей службы в разведывательном управлении Oberkommando der Luftwaffe. Лейтенант имел смутное представление об этой структуре, считая скучным занятием перебирать фотографии аэрофотосъемок и донесения наземных специальных служб. Конечно, без разведывательного управления сложно было добиться такого ошеломляющего результата танковых соединений, но протирать штаны в пыльных кабинетах, заваленных картами, было выше его сил. Ну, что сейчас об этом. Поступил приказ, и его надо выполнять. С другой стороны – почему бы и нет. Как говорится, все, что ни делается – все к лучшему… Но так ли это?

«Вот вскоре и узнаем, – размышлял Манфред, оправдывая свое невезение с авиацией. – Зачем я только бросил учебу в Берлинском университете изобразительных искусств? Надо было продолжать учиться, а не мечтать о подвигах боевого летчика.

«Предчувствие Шамбалы»

1989 год, Париж

Эта история, которую я хочу вам сейчас рассказать, началась несколько неожиданно. Был конец мая. В этом году лето накрыло Париж еще в апреле. Я все так же продолжал трудиться в своей газете «Le Parisien libere», постепенно входя в скучный ритм своей профессии – криминальный репортер. Хотя ранее у меня об этом занятии было противоположное мнение. Просматривая, как обычно, с утра наше популярное издание, пахнущее еще свежей типографской краской, я неторопливо выискивал напечатанную накануне свою очередную статью о каких-то ничтожных злоупотреблениях «мирового» масштаба. Честно признаться, статейка была так себе, по большому счету, «высосанная из пальца». Даже шеф немного скривился, когда я предъявил ему расследование об очередном сливе мазута в акватории порта. Казалось, что весь мир замер и ведет достойный образ жизни… Это я сейчас так глупо пошутил. Нет. Конечно, хватало проблем не только на других континентах, но и в самой добропорядочной Франции. Взять тот же Париж с грязной рекой Сеной. Позор на весь мир… А эмигранты в своих изолированных кварталах, куда и полиция не хочет лишний раз сунуться по вечерам… Но, к сожалению, меня все это в одночасье перестало интересовать. Я предвидел такую реакцию еще заранее, попытался взять себя в руки и как можно скорее забыть свое расследование о загадочной Шамбале. Вернее сказать, о немецком археологе Винсенте Хартманне. Это было трудно воплотить в жизнь, так как еще не стихли дискуссии и споры вокруг книги Эммы Румменигге «Предчувствие Шамбалы». За все это время к фрау Эмме несколько раз обращались журналисты, пытаясь ее разговорить о нашумевшей книге. Еще бы… Одних только дополнительных тиражей на этот период было уже три. Сначала Эмма нехотя соглашалась на просьбы пишущей братии, но совершенно растерялась после небольшого конфуза на федеральном телевидении, когда после простого вопроса ведущего передачи о том, как ей удалось так живо и доходчиво описать события, произошедшие с ее братом Винсентом, она неожиданно запуталась в трех соснах и начала рассказывать о французском журналисте по имени Андрэ Горнье. Каково же было удивление в студии, когда выяснилось, что к написанию мемуаров эсэсовского археолога Хартманна имеет отношение еще какой-то француз. Тогда впервые прозвучало мое имя. Вопросы посыпались на бедную Эмму как из рога изобилия, и она, не найдя ничего лучше, созналась, что именно я помогал ей в написании книги, предоставляя дополнительные сведения. Но это еще не все… Дальше было еще хуже. Очередному пройдохе-журналисту, который профессионально разговорил ее и тем самым загнал бедную женщину в угол, она призналась, что книгу полностью написал я. Мол, она дала только свое согласие… Во время моего звонка из Парижа фрау Румменигге, расплакавшись в телефонную трубку, призналась: она так сильно устала за это время, что решила обнародовать правду.

– Поймите, мой дорогой Андрэ! Я так больше не могу. Они просто все достали меня. У меня давление скачет, – всхлипывала она в трубку. – Представляете, даже из Норвегии приезжали… интересовались каким-то письмом. Представляете? Я им что-то отправила! Уму непостижимо. Я толком-то и не знаю об этой стране ничего. Нет. С меня хватит! Не надо мне такой славы и денег… хочу спокойствия. Жить хочу без напряжения.

Я как можно убедительнее попытался уговорить взволнованную женщину не делать опрометчивых шагов, но она и слушать больше ничего не хотела, лишь постоянно повторяя, что очень устала от такого навязчивого внимания. В результате всех наших споров я предложил ей приемлемый, на мой взгляд, выход из этого неудобного положения. Немного поупрямившись, женщина все-таки согласилась. Суть этого компромисса заключался в том, что у книги «Предчувствие Шамбалы» неожиданно появился еще один автор, который, как оказалось, из скромности ранее не хотел себя афишировать, коим и оказался французский журналист Андрэ Горнье. На брифинге, устроенном в нашем издательстве в Париже, я сообщил во всеуслышание, что действительно предоставлял некоторые факты из жизни брата фрау Румменигге и даже написал несколько глав, но если бы не бесценная помощь сестры немецкого археолога Винсента Хартманна, то книга вряд ли была бы представлена мировой общественности в таком интересном формате.

В общем, проблема была решена, и назойливые репортеры отстали от бедной фрау Эммы, одномоментно переключившись на меня. Но, что самое удивительное, и меня это вскоре начало тяготить. Дело в том, что, связанный с правительством Франции подпиской о неразглашении, я не мог открыть общественности и половины известных мне фактов об этой истории, и поэтому начал отказываться от интервью. Но, Слава Богу, ажиотаж продолжался не так долго, и интерес к нашему сюжету начал потихоньку угасать. Правда, это не касалось спецслужб Норвегии. О чем меня заранее и предупредили недремлющие компетентные органы, еще раз напомнив о нашем «добровольном» сотрудничестве. Почему-то норвежцы решили, что я знаю, где находится загадочная Шамбала или, во всяком случае, имею предположение… мол, утаил эти сведения, чтобы найти богатого покупателя. На эту мысль их, безусловно, натолкнул мой трюк с письмом в посольство Королевства Норвегии в Германии. Тогда, чтобы правительство Франции даже и не думало скрыть от норвежцев информацию о светящихся камнях, хранящихся в секретном подземном бункере под городом Берген, я и отправил в норвежское посольство книгу «Предчувствие Шамбалы» с сопроводительным письмом. Они сначала решили, что это фрау Румменигге их таким образом информирует. Стремление норвежцев к контакту было понятно. Еще бы! В нескольких главах книги я так подробно описал пещеры с таинственными светящимися камнями, что у неосведомленного читателя могло сложиться впечатление, будто бы автор лично побывал там или, как минимум, имеет правдивые свидетельства непосредственных участников тех далеких событий. Так и было на самом деле. К изложенному в дневниках Хартманна мне оставалось лишь немного добавить красок воображения с элементами мистики в подземельях двуглавой горы и реализовать все это в печатном художественном слове. И, похоже, мне это удалось.

Казалось, столько лет уже прошло со времен окончания войны, и можно было бы уже успокоиться на тему этой мифической страны, находящейся непонятно где. Мол, где-то там, на Тибете… в Гималаях. Вот и все вводные координаты. Но мне доподлинно известно, что тайны этой страны до сих пор будоражат умы ученой братии. Еще бы, кто бы не поддался искушению открыть, не вкладывая никаких инвестиций, неизвестные прежде прорывные технологии древней цивилизации… К тому же, светящиеся камни существуют, и найдены они в тех самых пещерах. Ну да ладно. Что сейчас-то об этом говорить?

Прочитав свою статью о загрязнении Сены, я намеревался переговорить с шефом о новом расследовании. И тут неожиданно позвонил Серж Тарассивье и предложил вечерком встретиться. Я не стал расспрашивать его о причинах, побудивших к незапланированной встрече, но разумно предположил, что при своей огромной занятости полицейский чиновник вряд ли будет тратить время на обычную болтовню со старым другом. К тому же, еще сохранилась приобретенная по роду деятельности привычка – лишний раз не доверять секреты телефону. Поэтому у меня были причины думать, что Серж хочет сообщить что-то важное и срочное.

С Сержем мы договорились встретиться неподалеку от Ворот Сен-Дени в маленьком кафе на улице Де Дегре. Еще ее называют «улицей Ступенек». Она знаменательна тем, что не только самая короткая улица Парижа, но и во всем мире. Фактически улица представляет собой лестницу, соединяющую две параллельные улицы: де Клери и Борегар. В кафе было всего пять столиков и подавали в нем только кофе с вкусными хрустящими булочками.

– Меня сюда привела Инга, – сообщил Серж, поджидая меня внутри кафе. – Правда, забавное место? Столько лет болтаться по Парижу и не знать такое чудо.

Инга – это девушка Сержа. Она работала управляющей сетью аптек. Он встречался с ней уже больше года, и было печально наблюдать со стороны как «свободный художник» начал меняться… даже и не знаю, в какую сторону, но дело, похоже, принимало серьезный характер. Я уже давно заметил, что Серж стал каким-то домовитым и на мои предложения где-нибудь потусить все время как-то неуклюже отнекивался, при этом ссылаясь на Ингу, как на последнюю инстанцию принятия решений.

– Ты стал каким-то несамостоятельным. Можно подумать, сам себе не принадлежишь. Все Инга да Инга… Так мы друзей и теряем, – шутил я с кислой физиономией.

– Не говори, – соглашался Серж. – Прямо какое-то наваждение. Ты представляешь, всю жизнь бы ей служил. Никогда не думал, что это со мной произойдет.

Честно признаться, при всей своей надуманной обиде, я сильно завидовал другу и втайне от себя самого мечтал встретить такую же девушку. Ради которой можно… А что можно? Нет. Мне этого не понять. Видимо, пока не повстречаешь, не осознаешь.

– Ты можешь мне толком объяснить, почему выбрал это кафе? – поинтересовался я у друга, когда он сделал заказ миловидной официантке в кокетливом белом передничке.

– По-моему, здесь безопасно, – как-то невесело усмехнулся Серж. – Ты не находишь?

– Тебя что-то беспокоит? И перестань отвечать вопросом на вопрос. Это дурацкая черта не твоей народности. Не надо во всем с них брать пример.

– Все очень прозаично. За мной постоянно следят. А здесь все как на ладони.

– То есть как следят?! – меня шокировал ответ Сержа. Он как-то по-будничному ответил, словно речь шла о каких-то бытовых пустяках.

– Я надеюсь, что ты еще помнишь такого персонажа по прозвищу Седой?

– Конечно. Его рожу разве забудешь. Мне тогда повезло улизнуть от него в Торонто. Чуть нос к носу не столкнулся с ним. Даже пришлось удирать из отеля через служебный ход.

– Вот, взгляни, пожалуйста, на эти фото, – с этими словами Серж достал из внутреннего кармана пиджака две фотографии. – Никого здесь не узнаешь?

Один черно-белый снимок был плохого качества. Безусловно, он был сделан во время войны. Тем более, на этой фотографии были изображены трое молодых людей в эсэсовской форме.

– Не узнаешь стоящего в центре? – спросил Серж, указывая на высокого парня в черном обмундировании с одним погоном.

– Нет. А кто это? – в недоумении ответил я другу.

– Согласен. Здесь его трудно узнать. Тогда он был обычный гестаповец в звании унтерштурмфюрер СС. Потом его служебная карьера пойдет вверх. Будет офицером по специальным поручениям.

Зато на другой фотографии я сразу опознал своего «старого» знакомого. Тут уж ошибиться было сложно. К тому же, снимок был цветной и отличного качества. На нем была изображена, по всей видимости, семейная пара. Седовласый мужчина лет шестидесяти, в строгом темном костюме и с бабочкой вместо галстука на белоснежной рубашке, держал под руку элегантную женщину с маленьким букетиком сиреневых цветов в правой руке.

– Это Седой, правда, выглядит несколько моложе… Я так понял, что и по центру то же он.

– Да. Его настоящая фамилия – Эрих Нейрат. Это единственная сохранившаяся фотография военных лет, – пояснил полицейский чиновник. – Эти снимки нам отправили немецкие коллеги. Попросили опознать. Мадам Черепанофф его тоже сразу узнала.

– Его нашли? Поймали?

– Да. Выловили в реке Шпрее два месяца назад.

– Утонул?

– Помогли… Эксперты не обнаружили в легких воды. Но преступники постарались преподнести все как несчастный случай.

– Получается, что от него банально избавились…Но зачем?

– Все очень просто. По нашему мнению, он выполнял приказ своих хозяев и искал археолога Винсента Хартманна по всему миру. Следы последнего привели во Францию. Здесь у него были могущественные сообщники, которые координировали его поиски. Помнишь, я тебе рассказывал про «жучок» в своем служебном телефоне?

Я молча кивнул другу, поражаясь его рассказу.

– Прослушивали не одного меня. Им позарез нужен был Хартманн. Они хотели найти Шамбалу. Да что я тебе рассказываю? Ты и сам все это знаешь…

– Но избавляться-то зачем от такого ценного кадра?

– После того, что произошло в Париже, кураторы Нейрата занервничали. Побоялись, что может их выдать. К тому же Нейрат слишком много наследил. Фоторобот его физиономии был расклеен по всей Франции. Ему путь в нашу страну заказан. До первого полицейского… Нет. Они все правильно сделали. Так вот. Следы измены ведут в министерство внутренних дел. Скажу больше, – Серж ближе наклонился ко мне и более тихим голосом продолжил: – этим делом занимается специально созданная группа при Главном управление внешней безопасности. Я почему тебе сейчас так подробно рассказываю, находясь в этом пустом кафе… Нужна помощь. Как ты смотришь на то, чтобы ваша газета напечатала репортаж про твое новое расследование, связанное с Шамбалой?

– То есть, это как? Мне же запретили вмешиваться. Я же документ подписал! Да и редактор Бернар тоже…

– Все нормально. И это не только моя идея. Меня должны скоро попереть из полиции… Что так округлил глаза? Не переживай, еще посмотрим, кто кого. Так вот. Еще раз повторяю: все согласовано в ГУВБ. Мы хотим, чтобы змеи, осевшие в министерстве, зашевелились. Сейчас, ликвидировав Нейрата, они успокоились и затаились, резонно решив, что ниточка, ведущая к ним, перерезана. Их надо расшевелить, чтобы они засуетились и наделали ошибок. Предупреждаю, это опасно, и ты вправе отказаться.

– Не говори ерунды. Что значит отказаться… Но как расшевелить? О чем мы можем сообщить в газете? – я все равно не понимал Сержа. – У нас нет никакого материала. Три дневника похитили люди Нейрата. Четвертый дневник, карту бункера, фотографии – изъяла полиция. Да, это и пройденный материал…

– А ты придумай что-нибудь. Не мне тебя учить, – настаивал Серж. – Мол, случайно нашлись записи немецкого археолога по фамилии… ну, например, «Х», в которых он указывает место… подземный проход в Гималаях. Напиши, что все это предположительно. Мол, некий «Х» прочитал книгу «Предчувствие Шамбалы» и утверждает, что в годы существования Третьего рейха был участником одной из экспедиций на Тибет. Сам же знаешь, доподлинно известно, что было несколько экспедиций… Сейчас изучаем эти документы. А настоящую фамилию этого археолога держим в секрете по его просьбе. Как-то так.

– А откуда записи у меня появились? Ерунда какая-то. Никто не поверит, что я мог их утаить от следствия… Я сейчас не про читателя, а про преступников.

– Пришли по почте на твое имя… неделю назад, – тут же нашелся Серж. – Тебя не в чем упрекнуть правоохранительным органам. Ведь нельзя же тебе запретить вообще упоминать слово Шамбала. У нас свободная страна, и ты журналист. Тем более, ни у кого нет сейчас сомнения, что книгу «Предчувствие Шамбалы» написал ты единолично.

– Представляю, как норвежцы засуетятся… Они почему-то решили, что я торгую секретами.

– Ну и замечательно. У нас нет твердой уверенности, кто именно за всем этим стоит. Только подозрения. Но круг очень широк. Ты даже представить себе не можешь, сколько осталось на свободе немецких агентов. Гестапо, Абвер, СД… Кстати, надеюсь, норвежцам ты сопроводительное письмо к книге на машинке напечатал?

– За кого ты меня принимаешь? Естественно… без подписи и на немецком языке. Воспользовался печатной машинкой и бумагой в издательстве «Fackel» города Фельклингена.

– Все правильно. Они потом поймут, что твоя статья была согласована с французской разведкой. Не хватало еще дипломатического скандала. Мол, Франция ведет непонятную игру с норвежскими спецслужбами.

– Может, проще их предупредить?

– Это не наше дело. Даже я многого не знаю. Так что, давай, пиши статью…

– Когда надо?

– Вчера.

– А что же ты сегодня об этом говоришь? – зашипел я от возмущения.

– Ты не представляешь сколько мне потребовалось усилий, чтобы все завертелось… Да, еще, тебя будут прикрывать. Так что, особо не пугайся.

– То есть ловля на живца? А еще другом называешься…

– Я уже тебе говорил, можешь отказаться, – засмеялся полицейский чиновник и после небольшой паузы добавил. – Вот если тебе сейчас запретить то, что я тебе предлагаю, наверняка обиделся бы на меня… Что молчишь? Разве не так?

– Ладно, ладно. Все понял. Завтра читайте в «Le Parisien libere» сенсацию о загадочной Шамбале.

– Ты только там не переусердствуй. Знаю я тебя…

– Все будет в лучшем виде. К тому же, мы должны поддерживать интерес к нашей газете. Как говорится, все ради тиража. Постой, у меня возникла одна интересная мысль, как подогреть интерес к завтрашней статье.

– Ну-ну, рассказывай!

– У тебя еще остались светящиеся камни, те, что ты прихватил из подземного бункера на сувениры?

– Да. Так и валяются в ящике на чердаке.

– Сфотографируй несколько штук. Я опубликую снимок в газете. Мол, фотография прилагалась к присланным документам.

– А что? Интересно придумано. Только у меня их потом заберут… Да и черт с ними. Кстати, ты знаешь, какое придумали название операции по разоблачению внутренних врагов Франции? Ни за что не догадаешься, – Серж сделал многозначительную паузу, а потом тихо произнес: – «Предчувствие Шамбалы».

– А ты еще говоришь, что я могу отказаться. И кто я буду после этого. У тебя все? А то мне пора в издательство. Надо «обрадовать» главного редактора.

Расставшись с Сержем, я, не теряя времени, помчался в свое издательство.