Полная версия

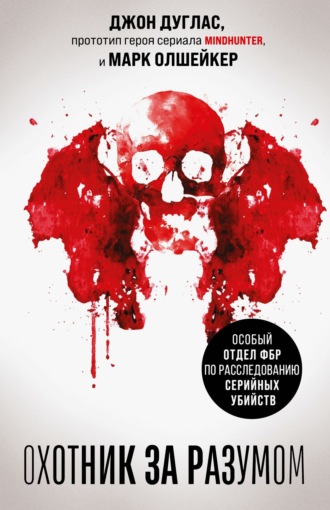

Охотник за разумом. Особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств

Поведение отражает индивидуальность.

Не всегда бывает легко – и никогда не бывает приятно – представлять себя в роли этих людей и внутри их разума. Но именно этим занимаемся мы с моими сотрудниками. Стараемся почувствовать, что значит быть каждым из них.

Все, что мы видим на месте преступления, рассказывает нам нечто об НС – на полицейском жаргоне «неизвестном субъекте», – который это преступление совершил. Стараясь исследовать максимальное количество известных нам преступлений и беседуя с «экспертами» – самими преступниками, – мы учимся интерпретировать эти подсказки, как врач, оценивающий симптомы, чтобы поставить диагноз. И если врачу для этого требуется изучить различные проявления болезни, то мы делаем свои заключения на основании паттернов, которые также изучили заранее.

Однажды в начале 1980-х, когда занимался опросами убийц, сидящих в тюрьмах, для нашего научного исследования, я как-то сидел в кружке жестоких преступников в старинной тюрьме штата Мэриленд в Балтиморе – каменном готическом здании. Каждый из присутствовавших представлял для меня определенный интерес: там были убийца полицейского, детоубийца, наркоторговцы и рэкетиры, – но больше всего мне хотелось поговорить с каким-нибудь убийцей и насильником насчет его модус операнди, и я спросил других заключенных, не знают ли они кого.

– Ага, есть тут такой Чарли Дэвис, – отозвался один из них, но остальные возразили, что он вряд ли станет говорить с федералом. Кто-то побежал в тюремный двор позвать его. Ко всеобщему удивлению, Дэвис явился и присоединился к кружку скорее из любопытства или скуки, чем по каким-то еще причинам. В чем я наверняка убедился в ходе своих изысканий, так это в том, что у заключенных куча времени и мало возможностей его занять.

Обычно, когда мы проводили интервью в тюрьме – а в них и состояла суть исследования, – старались заранее узнать о преступнике как можно больше. Мы изучали материалы дела, фотографии с места преступления, отчеты о вскрытиях, протоколы заседаний суда – все, что могло пролить свет на его мотивы или особенности личности. Это необходимо еще и для того, чтобы не позволить объекту играть с вами в игры развлечения ради. Но в данном случае, конечно, я не готовился, потому решил принять это как данность и постараться воспользоваться возможностью.

Дэвис оказался двухметровым громилой слегка за тридцать, чисто выбритым и вообще довольно ухоженным. Я начал со слов:

– У вас передо мной фора, Чарли. Я не знаю, что вы натворили.

– Убил пять человек, – ответил он.

Я попросил его описать места преступлений и то, что он сделал с жертвами. Так выяснилось, что Дэвис был водителем скорой помощи. Он душил женщину, бросал ее труп на обочине дороги на своем участке, делал анонимный звонок и отвечал на вызов – забирал тело. Когда он клал жертву на носилки, никто не знал, что убийца тут, среди сотрудников спасательных служб. Такая степень контроля и влияния заводила и возбуждала его больше всего. Подобные сведения о техниках и приемах убийства всегда давали мне немало подсказок.

Например, удушение указывало, что он – убийца спонтанный и в первую очередь его интересует изнасилование.

Я ему сказал:

– Вы поклонник полицейской работы. Хотели сами быть копом, представителем власти, а вместо этого занимались пустяковой работой, не соответствовавшей вашим способностям.

Он засмеялся и ответил, что его отец служил в полиции лейтенантом.

Я попросил его описать свой модус операнди: он замечал красивую молодую девушку и следил за ней, пока она не заедет, например, на парковку ресторана. Через отцовские контакты в полиции пробивал номера ее машины. Потом, зная имя владельца, звонил в ресторан и просил передать ей, что она оставила включенными фары. Девушка выходила, и он ее похищал – заталкивал в свою или в ее машину, надевал наручники и увозил.

Он описал по порядку все пять убийств так, словно заново проживал их. Когда он добрался до последнего, то упомянул, что прикрыл жертву, сидевшую на переднем сиденье. Об этой детали он сообщил в первый раз.

В этот момент я решил переломить ход разговора и обратился к нему.

– Чарли, – сказал я, – давайте теперь я о вас расскажу. У вас проблемы в отношениях с женщинами. Когда вы впервые убили, у вас были еще и финансовые трудности. Вам было под тридцать, и вы понимали, что ваши способности не соответствуют вашей работе, все вокруг раздражало вас и выводило из себя.

Он вроде как кивнул. Неудивительно: пока я не сказал ничего, о чем нельзя было догадаться.

– Вы крепко выпивали, – продолжал я. – Задолжали денег. Ссорились с сожительницей (о сожительнице он не упоминал, но я был уверен, что он жил с кем-то). По вечерам, когда становилось совсем невыносимо, вы выходили на охоту. Вам надо было на кого-то выплеснуть злость.

Я видел, как меняется язык тела Дэвиса, как он открывается. Опираясь на ту скудную информацию, что он предоставил, я продолжил:

– Но с той последней жертвой все вышло нехарактерно для вас. Вы проявили снисхождение, не как с остальными. После изнасилования вы позволили ей одеться. Прикрыли ее с головой. Вы не поступили так, как с предыдущими четырьмя. В отличие от остальных, ее вы пожалели.

Когда вас начинают слушать внимательней, вы понимаете, что задели нужную струну. Я знал это по тюремным интервью и неоднократно использовал при допросах. Я увидел, что полностью завладел его вниманием.

– Жертва сказала вам нечто, заставившее испытывать раскаяние за ее убийство. Но вы все равно ее убили.

Внезапно он побагровел, как свекла. Казалось, он впал в подобие транса – я видел, что у себя в голове он опять вернулся на место преступления. Он неохотно признался, что, по словам женщины, у ее мужа были серьезные проблемы со здоровьем и она очень за него волновалась; тот тяжело болел, возможно, умирал. Не исключено, что с ее стороны это была уловка, а может, и нет – я не проверял. Но это определенно оказало влияние на Дэвиса.

– Но я был без маски. Она видела мое лицо, так что пришлось ее убить.

Я сделал паузу, а потом сказал:

– Вы что-то взяли у нее, правда?

Он снова кивнул: да, кошелек. Он вынул оттуда фотографию жертвы с ее мужем и ребенком под новогодней елкой и оставил себе.

Я никогда раньше не встречался с этим парнем, но успел составить представление о нем, поэтому сказал:

– Ты ходил к ней на могилу, Чарли, да ведь?

Он опять покраснел, подтвердив мое предположение о том, что он следил за освещением дела в прессе и знал, где похоронена жертва.

– Ты пошел туда, потому что насчет этого убийства тебя мучила совесть. И ты кое-что принес на кладбище с собой и положил на могилу.

Остальные заключенные притихли, ловя каждое мое слово. Они никогда еще не видели Дэвиса таким. Я повторил:

– Ты что-то принес на могилу. Что это было, Чарли? Ты принес тот снимок, да ведь?

Он только кивнул и повесил голову.

Это вовсе не было колдовством или фокусом с вытаскиванием кролика из шляпы, как могли подумать остальные. Моя догадка был основана на подготовительной работе, исследованиях и опыте, который мы с коллегами накопили и продолжали накапливать. Например, мы подтвердили, что убийцы, в соответствии с распространенным убеждением, зачастую навещают могилы жертв, но не обязательно по тем причинам, которыми это объяснялось ранее.

Поведение отражает индивидуальность.

Одной из причин, по которым наша работа по-прежнему необходима, является изменчивая природа насильственных преступлений. Мы все знаем о преступлениях, связанных с наркотиками, которые совершаются в большинстве крупных городов, и злоупотреблении огнестрельным оружием – нашем национальном бедствии. Однако ранее большинство преступлений, особенно тяжких насильственных, совершалось между людьми, знакомыми друг с другом.

Затем картина изменилась. Еще в 1960-х процент раскрываемости убийств в нашей стране был выше девяноста. Теперь это не так. Несмотря на впечатляющий прогресс науки и технологий, несмотря на пришествие компьютеров, несмотря на повышение качества подготовки полицейских и наращивание ресурсов, количество убийств возрастает, а процент раскрываемости снижается. Все больше преступлений совершаются «незнакомцами против незнакомцев», и в большинстве случаев у нас нет мотива, с которым можно работать, – по крайней мере, мотива очевидного или «логичного».

Традиционно мотивы большинства убийств и насильственных преступлений были для правоохранительных органов ясны. Преступление являлось крайней степенью проявления эмоций, которые испытываем мы все: злобы, зависти, ревности, алчности или мести. Когда эмоциональная проблема решалась, преступление или серия преступлений заканчивались. Жертва погибала, но это было все – обычно полиция знала, кого и что надо искать.

Но в последние годы на первый план вышел новый тип преступника – серийный, который не останавливается, пока его не поймают или не убьют, который учится на собственном опыте и совершенствует свои методы от преступления к преступлению. Я сказал «вышел на первый план», потому что до какой-то степени он был с нами всегда, задолго даже до 1880-х и лондонского Джека-потрошителя, которого обычно считают первым современным серийным убийцей. И я сказал «он», потому что по причинам, к которым мы еще вернемся, практически все серийные убийцы – мужчины.

Серийное убийство – гораздо более древний феномен, чем мы себе представляем. Легенды о ведьмах, вампирах и оборотнях, скорее всего, являлись способом истолковать ужасы столь невероятные, что никто в маленьких европейских и ранних американских городах не осмелился бы признать их делом человеческих рук, как с легкостью признаем мы сейчас. Монстров считали порождениями сверхъестественного – никак не людьми.

Серийные убийцы и насильники традиционно признаются самыми грозными, неуловимыми и жестокими преступниками. Отчасти это можно объяснить тем, что их мотивация сложней тех базовых факторов, которые я перечислил выше. В результате у них складываются причудливые паттерны поведения, отчуждающие их от нормальных человеческих переживаний: сострадания, чувства вины и мук совести.

Иногда единственный способ поймать их – научиться думать как они.

Если вы решили, что я собираюсь выдать тайные техники ведения расследования и предоставить потенциальным маньякам пошаговое руководство, что делать, а что нет, позвольте сразу же вас разубедить. Я буду говорить о том, как мы разработали поведенческий подход к криминальному профилированию, анализу и стратегии судебных действий, но сделать из этого пошаговое руководство я бы не сумел, даже поставив перед собой такую цель. Во-первых, у нас уходит целых два года, чтобы подготовить уже опытных, успешных агентов, отобранных ко мне в отдел. Во-вторых, неважно, что знает или не знает преступник, – чем больше он старается сохранить свои действия в тайне или сбить нас со следа, тем больше он оставляет поведенческих зацепок, с которыми мы можем работать.

Как выразился Шерлок Холмс, герой рассказов сэра Артура Конан Дойла, много десятилетий назад, «в необычности почти всегда ключ к разгадке тайны. Чем проще преступление, тем труднее докопаться до истины». Иными словами, чем больше поведения мы наблюдаем, тем более точный профиль и анализ можем предоставить полиции, ведущей расследование. Чем точнее профиль, с которым работает местная полиция, тем эффективнее она отсекает потенциальных подозреваемых и выходит на настоящего преступника.

Что приводит меня к еще одному дисклеймеру о нашей работе. В отделе содействия расследованиям, входящем в Национальный центр анализа тяжких преступлений ФБР в Куантико, мы не ловим преступников. Я повторю: мы не ловим преступников. Преступников ловит местная полиция, и с учетом невероятного давления, под которым она находится, большинство ее представителей справляются на редкость хорошо. Мы же стараемся помочь местной полиции в выборе направления расследования, а затем предлагаем проактивные техники в досудебной работе с обвиняемым. Когда они его ловят – еще раз подчеркну, они, а не мы, – мы разрабатываем стратегию, которая позволит обвинению в полной мере раскрыть личность подсудимого на процессе.

Мы делаем это, основываясь на своих исследованиях и особом опыте. Обычный департамент полиции на Среднем Западе, на территории которого произошла серия убийств, зачастую сталкивается с ними впервые, мы же повидали сотни, если не тысячи, подобных преступлений. Я всегда говорю своим агентам: «Хочешь понять художника, посмотри на картины». За годы работы мы насмотрелись на множество «картин» и побеседовали с самыми искушенными «художниками».

Мы начали систематически развивать отдел поведенческих наук ФБР, позднее ставший отделом содействия расследованиям, в конце 1970-х – начале 1980-х. И хотя большинство книг, описывающих и прославляющих нашу работу, вроде знаменитого «Молчания ягнят» Тома Харриса, полнятся вымыслами и преувеличениями, наши предшественники – действительно в большей степени литературные герои, нежели реальные сыщики. Огюст Дюпен, детектив-любитель из классической новеллы Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг» 1841 года, может считаться первым в истории криминальным профайлером, а сама новелла – описанием первого применения проактивной техники, когда профайлер обличает истинного преступника и оправдывает невиновного, посаженного в тюрьму за его убийства.

Как мужчины и женщины, работающие в моем отделе полтора столетия спустя, По понял ценность профилирования в случаях, когда улик оказывается недостаточно для раскрытия особенно жестокого и внешне лишенного мотивов преступления. «За отсутствием других возможностей, – пишет он, – аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку».

Есть еще небольшое сходство, достойное упоминания. Мсье Дюпен предпочитал работать один в своей комнате с задернутыми шторами – отгородившись от солнечного света и вторжений внешнего мира. Мы с коллегами находимся в таком же положении, хотя и не по своему выбору. Наши кабинеты в Академии ФБР в Куантико помещаются в подвальном этаже без окон, изначально предна значавшемся под защищенную штаб-квартиру правоохранительных служб на случай национальной угрозы. Иногда мы называем себя Национальным подвалом анализа тяжких преступлений. Находясь в двух метрах под землей, мы говорим, что закопались глубже, чем покойники.

Английский романист Уилки Коллинз попробовал себя в роли профайлера в таких новаторских произведениях, как «Женщина в белом» (роман основан на реальных событиях) и «Лунный камень». А бессмертное творение сэра Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс, открыл криминальный следственный анализ всему миру, применив его в тускло освещенном газовыми фонарями викторианском Лондоне. Наивысший комплимент, который будет счастлив услышать любой из нас, – сравнение с этим вымышленным персонажем. Для меня было истинной честью, когда несколько лет назад, во время работы над делом об убийстве в Миссури, в газете «Сент-Луис глоб демократ» меня назвали «современным Шерлоком Холмсом из ФБР».

Любопытно отметить, что в тот же период, когда Холмс разгадывал свои запутанные и загадочные дела, вполне реальный Джек-потрошитель убивал проституток в лондонском Ист-Энде. Два этих персонажа, стоящие по разные стороны закона – как и по разные стороны границы между реальностью и вымыслом, – настолько завладели воображением людей, что во многих современных историях о Шерлоке Холмсе, которые пишут поклонники Конан Дойла, прославленный сыщик раскрывает убийства в Уайтчепеле.

В 1988 году меня попросили проанализировать преступления Джека-потрошителя в передаче на государственном телевидении. Позднее в своей книге я еще коснусь этого НС – самого знаменитого в истории криминалистики.

Понадобилось более столетия после выхода «Убийства на улице Морг» По и полвека после Шерлока Холмса, чтобы поведенческое профилирование перенеслось со страниц книг в реальную жизнь. В середине 1950-х Нью-Йорк терроризировал взрывами Чокнутый подрывник, ответственный за более чем тридцать терактов за пятнадцатилетний период. От него пострадали такие знаковые достопримечательности, как Центральный и Пенсильванский вокзалы и мюзик-холл «Радио-Сити». Тогда я был еще ребенком и жил в Бруклине, но хорошо помню это дело.

Исчерпав все средства, полиция в 1957 году обратилась к психиатру из Гринвич-Виллидж доктору Джеймсу Э. Брасселу, который изучил фотографии с мест взрывов и тщательно проанализировал письма подрывника в прессу. Врач пришел к нескольким детальным заключениям насчет его общих поведенческих паттернов, например, что преступник – параноик, ненавидит своего отца, является предметом обожания матери и живет в Коннектикуте. В конце составленного им профиля Брассел наставлял полицию:

Ищите человека крупного. Средних лет. Рожденного за границей. Принадлежащего к Римско-католической церкви. Он не женат. Живет с братом или сестрой. Когда найдете, высока вероятность, что на нем будет двубортный костюм. Застегнутый на все пуговицы.

По намекам в некоторых письмах можно было предположить, что преступник – недовольный бывший или нынешний служащий компании Consolidated Edison, обеспечивавшей город электричеством. Сравнив профиль с целевой группой, полиция вышла на Джорджа Метески, работавшего в Con Ed в 1940-х, до начала терактов. Приехав в Уотербери, Коннектикут, чтобы арестовать крупного, неженатого, средних лет католика, полицейские обнаружили лишь одно отклонение от профиля: он жил не с братом или сестрой, а с двумя сестрами, старыми девами. Детектив отправил его переодеться перед отъездом в участок, и несколько минут спустя Метески вышел из своей спальни в двубортном костюме, застегнутом на все пуговицы.

Объясняя, как он пришел к своим невероятно точным заключениям, доктор Брассел сказал, что обычно психиатр обследует пациента, а потом пытается сделать обоснованные предположения о том, как тот отреагирует на какую-либо ситуацию. При составлении профиля, заявил Брассел, он обратил этот процесс вспять – попытался сделать предположение насчет личности человека на основе его поступков.

Оглядываясь на дело Чокнутого подрывника с наших текущих позиций спустя почти сорок лет, можно сказать, что раскрыть его было достаточно просто. Но в свое время оно стало поворотным пунктом в развитии науки, превратившейся в поведенческий анализ, и доктор Брассел, позднее сотрудничавший с Департаментом полиции Бостона в деле о Бостонском душителе, выступил настоящим первопроходцем в данной области.

Хотя его часто называют дедукцией, на самом деле метод, которым пользовались вымышленные Дюпен и Холмс, а также настоящий доктор Брассел и те, кто последовал за ним, был скорее индуктивным – исследованием отдельных элементов преступления и построением на этом основании более широких заключений. Когда я в 1977-м пришел в Куантико, инструкторы в отделе поведенческих наук, в том числе его основатель Говард Тетен, начинали применять идеи доктора Брассела к расследованиям, о которых им сообщали полицейские, посещавшие курсы Академии ФБР. Но в те времена это было сродни гаданию – их выводы не подкреплялись научными исследованиями. Таково было положение, когда я включился в работу отдела.

Я говорил о том, как важно для нас иметь возможность примерить на себя шкуру убийцы и его образ мысли. Благодаря своим исследованиям мы установили, что не менее важно – хотя болезненно и мучительно – примерять на себя и роль жертвы. Только владея обоснованными предположениями о том, как конкретная жертва могла отреагировать на страшные вещи, происходившие с ней, мы могли по-настоящему понять поведение и реакции преступника.

Чтобы узнать преступника, посмотри на преступление.

В начале 1980-х из департамента полиции небольшого города в Джорджии к нам поступило тревожное дело. Симпатичная четырнадцатилетняя девочка, участница команды болельщиц местной старшей школы, была похищена с остановки школьного автобуса в ста ярдах от ее дома. Тело жертвы, частично одетой, нашли несколько дней спустя в уединенной аллее, где любили встречаться парочки, примерно в десяти милях от городка. Девочка подверглась сексуальному насилию; причиной смерти являлся удар тупым предметом по голове. Рядом лежал большой камень с запекшейся кровью.

Прежде чем приступить к анализу, я решил как можно больше узнать о жертве. Мне удалось выяснить, что она, хотя была очень привлекательной, выглядела на свои четырнадцать лет, а не на двадцать один, как многие девочки-подростки. Все, кто ее знал, уверяли меня, что она не была распущенной или излишне кокетливой, никогда не употребляла наркотики или алкоголь и со всеми держалась дружелюбно. В отчете о вскрытии упоминалось, что до изнасилования жертва была девственницей.

Все это было ценнейшей информацией для меня, потому что с ее помощью я мог понять, как жертва могла вести себя в момент похищения, а затем сделать выводы, как преступник реагировал на ее действия в их общей ситуации. Я сделал вывод, что убийство не было запланированным, а являлось спонтанной реакцией на удивление (спровоцированное извращенными представлениями нападавшего о себе) от того, что девочка не встретила его с распростертыми объятиями. Это приблизило меня к пониманию личности убийцы, и в составленном профиле я рекомендовал полицейским сосредоточиться на мужчине, подозреваемом в изнасиловании, которое было совершено в другом городке, неподалеку, годом ранее. Понимание жертвы помогло мне также разработать для полиции стратегию допроса этого подозреваемого, который, как я и предсказывал, ранее уже проходил проверку на детекторе лжи. В дальнейшем я еще расскажу об этом захватывающем и душераздирающем деле подробнее. Сейчас же достаточно будет упомянуть, что тот человек признался и в убийстве, и в предыдущем изнасиловании. Его приговорили к казни, и сейчас он находится в камере смертников.

Когда мы в академии обучаем элементам криминального профилирования и анализа агентов ФБР и сотрудников правоохранительных органов, то стараемся заставить их думать обо всей истории преступления в целом. Мой коллега Рой Хейзелвуд, много лет преподававший этот курс, прежде чем уйти в отставку в 1993-м, разбивал анализ на три вопроса и три фазы – что, почему и кто.

Что произошло? Сюда относится все, что имеет значение с точки зрения поведения преступника.

Почему это произошло именно так? Почему, к примеру, труп посмертно изуродовали? Почему не взяли ничего ценного? Почему не было взлома с проникновением? Каковы причины всех значимых поведенческих реакций в процессе совершения преступления?

И это, наконец, приводит нас следующему.

Кто мог совершить данное преступление по данным причинам?

Вот какую задачу мы ставим перед собой.

Глава 2

Фамилия моей матери была Холмс

Девичья фамилия моей матери была Холмс, и мои родители чуть было не выбрали для меня такое же второе имя вместо более прозаичного Эдвард.

Помимо этого, если оглянуться назад, мало что в моих ранних годах указывало на будущее охотника за разумом или криминального профайлера.

Я родился в Бруклине, Нью-Йорк, на границе с Куинсом. Мой отец Джек был печатником в «Бруклин игл». Когда мне было восемь, он, обеспокоенный ростом преступности, перевез нас в Хэмпстед, на Лонг-Айленде, где стал председателем лонг-айлендского профсоюза типографов. У меня одна сестра, Арлен, на четыре года старше, и с самого детства она была звездой нашей семьи – и в учебе, и в спорте.

Я в учебе не блистал – получал обычно тройки-четверки, – но был вежливым и дружелюбным, поэтому учителя в начальной школе Ладлама меня любили, несмотря на слабую успеваемость. Больше всего меня интересовали животные, и в разное время я держал собак, кошек, кроликов, хомячков и змей – мама терпела их только потому, что я говорил, будто хочу стать ветеринаром. Раз уж мое увлечение было связано с будущей карьерой, она старалась его поддерживать.

В школе у меня проявилась способность рассказывать истории, в значительной степени повлиявшая на мой выбор профессии следователя. Детективам и криминалистам постоянно приходится на основе разрозненных и внешне не связанных между собой улик строить цельный нарратив, поэтому способность к сторителлингу в нашем деле – важный талант. Особенно это касается расследований убийств, где жертва не может рассказать свою историю.

В те времена я часто использовал свой талант, чтобы не делать домашних заданий. Помню, однажды, в девятом классе, я поленился и не прочел роман для устного пересказа в классе. Поэтому, когда пришла моя очередь (до сих пор не понимаю, как у меня хватило дерзости так поступить), я выдумал название несуществующего романа, сочинил фамилию несуществующего автора и начал рассказывать историю группы туристов, сидевших как-то ночью вокруг костра.