Полная версия

Не надоело. Клуб счастливых гештальтистов

При той логике построения работы, о которой я рассказала в этой главе, сопротивление минимально. Потому что мы с клиентом двигаемся вместе и в одной плоскости, без оценок и желания исправлять. Человек остается главным в своей жизни. Ему становится проще доверять себе, принимая, что его путь до терапии – это не череда ошибок. Я стараюсь способствовать тому, чтобы мои клиенты уверенно смотрели в будущее благодаря принятию своего прошлого: «Раз я смог найти самое лучшее решение, самую лучшую адаптационную стратегию тогда, то смогу и в будущем. Я уже прямо сейчас это делаю, расширяя свой арсенал».

Гештальт-терапевты ни у кого ничего не отбирают. Не надо бороться с тем, что есть. Сложение лучше вычитания. К имеющейся стратегии всегда можно добавить новую. Пусть их будет много. Чем больше у нас в шкафу самой разной одежды, тем выше шансы на то, что мы оденемся по погоде.

Глава 3. «Настройка» отношений: работа с запросом

Слово «настройка» в названии главы – это фрагмент более широкой музыкальной метафоры, в которой терапевтические отношения подобны дуэту терапевта и клиента. Когда два инструмента играют вместе, особенно важно, чтобы они были настроены друг на друга. Я учусь играть на виолончели с 2016 года. Для меня большая радость играть вместе с любимой учительницей. Перед тем как мы начнем, она подстраивает свой инструмент под меня. Для этого я должна «позвучать», водя смычком по струнам, переходя от самой тонкой ля до басовой до. За то, чтобы моя виолончель не была расстроена, я отвечаю сама. Но наша сонастройка не возникает автоматически, когда два инструмента оказываются в одной комнате, ей надо уделить внимание и время.

Подстраиваюсь ли я под своих клиентов? Похожа ли сессия на наш виолончельный дуэт? И да, и нет. Хочу ли я, чтобы клиент рассказал о себе, а я бы послушала и настроилась на него? Хочу и предлагаю. Но не всегда клиент готов говорить о себе и о том, чего бы хотел от нашей работы. Иногда в начале сессии я рассказываю, как понимаю, что такое терапия, как она работает, что я делаю сама и что могу предложить клиенту. Пока я говорю, человек, впервые обратившийся к психологу, может осмотреться и сориентироваться в происходящем.

Но чем сессия для меня точно похожа на виолончельный дуэт, так это тем, что звучание сессии, ее мелодию и ритм мы создаем вместе с клиентом. На уровне слов мы, конечно, говорим по очереди: один говорит, другой слушает. Но слушая клиента, я не перестаю «звучать» без слов: мимикой, дыханием, позой, жестами. Клиента я тоже продолжаю «слушать», когда сама говорю: замечая, как меняется цвет кожи, блеск глаз, жесты рук и положение стоп на полу. Тут музыкальная метафора меня очень поддерживает, и если ее развить, то терапевтическая группа превращается в офигенный джаз-бенд!

Но я отвлеклась. Вернемся к клиентскому запросу. Даже если у клиента есть предельно четко сформулированный запрос, будем ли мы с ним работать? Не всегда. Потому что терапевт – не кофейный автомат, и результат терапии невозможно «выдать» клиенту по его запросу, как стаканчик с напитком. Получается, что клиент не всегда прав? Похоже на то. Если терапия – это со-трудничество, то надо учитывать не только пожелания клиента, но и возможности терапевта.

Дело не только в специфике различных терапевтических направлений и школ. У разных специалистов, работающих в одном подходе, реакции на клиентский запрос тоже будут отличаться. Разные фокусировки, разные стратегии, разные процессы – и разные люди в итоге. Если добавить пафоса, то можно сказать, что, выбирая терапевта, человек выбирает свою судьбу.

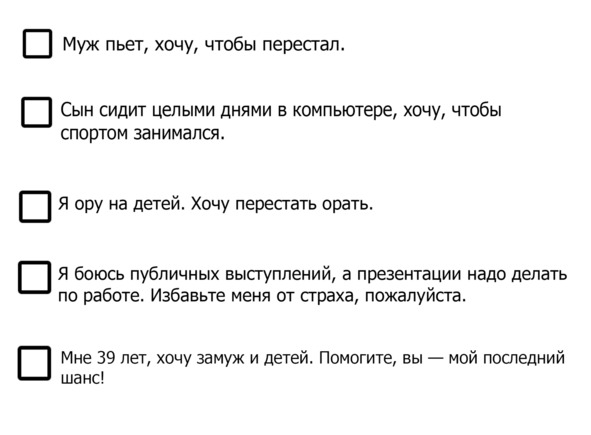

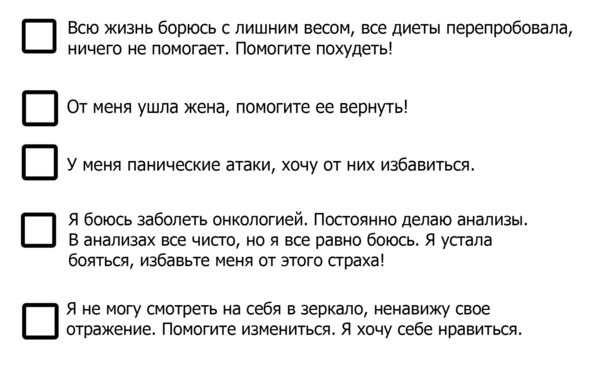

Мне вспомнилась детская игра «Съедобное-несъедобное», в которой ведущий бросал мяч, одновременно называя предмет. Если названный предмет съедобный – надо было ловить мяч, и отбрасывать – если несъедобный. Давайте поиграем?

Я буду за клиента-ведущего называть то, с чем могут прийти на терапию.

А вы ставьте плюс (+), если принимаете это как запрос, с которым готовы работать, и минус (-), если не принимаете. Поехали?

Сколько у вас получилось плюсиков? Как вы для себя формулируете, с каким запросом вы готовы работать? Мне жаль, что я прямо сейчас не могу услышать ваши ответы. Буду рада, если вы со мной поделитесь своими идеями. Пишите сюда n.zeiglis@gmail.com

В ожидании писем продолжу делиться своими размышлениями. Клиентский запрос на работу для меня – двуликий Янус, который и важен, и не важен. Почему не важен? Потому что самые существенные изменения происходят в качестве «побочного эффекта» от работы над запросом. У меня есть красивая метафора в качестве иллюстрации.

Буддистские монахи кропотливо создают мандалу – волшебный ковер из цветного песка с точно выверенным орнаментом. А когда все готово, разрушают тончайший узор, сметая щеткой песок к центру.

Неприглядная серо-буро-малиновая кучка песка – это все, что осталось от былой красоты? Зачем было стараться? Зачем создавать то, что будет разрушено? Бессмыслица какая-то! Да, смысла нет, если упускать из виду главное: то, каким становится человек в процессе создания мандалы. Знаю об этом не понаслышке. Вместе с клиентами центра для людей с особыми потребностями мы создали много удивительной красоты. Для меня запрос клиента – это мандала. К нему надо относиться в равной степени серьезно и свободно, как буддистские монахи. Если вы не видели, посмотрите, как они это делают. Сосредоточенно, не «на отвали». Видео процесса легко найти на YouTube.

QR-код: Медитативное рисование цветным песком

QR-код: Песочная мандала Тибета

Человек сформировался в отношениях с родителями или опекунами. В длительных и глубоких отношениях с терапевтом он может трансформироваться с учетом изменившихся обстоятельств жизни:

• был ребенком, стал взрослым;

• был зависимым, стал самостоятельным;

• находился в вертикальных отношениях с родителями, а теперь в горизонтальных отношениях с терапевтом.

Но развиваются отношения не на пустом месте. Для этого нужна деятельность особого рода, отличающаяся и от школьного обучения, и от медицинского лечения, и от бизнес-сотрудничества. Работа с запросом клиента как раз и обеспечивает ту самую особую деятельность в рамках терапии, без которой невозможно развитие терапевтических отношений.

«Правильно ли я тебя понял? Как ты хочешь? Как тебе то, что сейчас происходит? А вот мы сейчас сюда продвинулись, как это тебе? Это то, чего ты хотел?» Мы работаем над запросом трепетно и внимательно к реакциям клиента. Замечаем и празднуем продвижение, радуемся результатам:

• человек сменил работу с нелюбимой на ту, что в радость?

• прошел собеседование и остался собой доволен?

• выступил на конференции и получил хороший фидбек от коллег и начальника?

Разве это не прекрасные результаты? Важные, существенные изменения в жизни человека, которых он хотел? Приятно осознавать свою причастность к переменам, но вся наша кропотливая работа над запросом в какой-то момент приводит в тому, что он перестает быть важным.

Трансформация человека, за которой он пришел в долгосрочную терапию, происходит в отношениях. Отношения развиваются, когда мы работаем над запросом. Оглядываясь на пройденный путь, многие клиенты говорят о том, что сейчас для них самым важным результатом совместной работы стало совсем не то, чего они хотели в начале. Так происходит почти всегда в долгосрочной работе. В краткосрочном консультировании все, конечно, четко по запросу.

Так что же такое ценное замечают клиенты как результат длительной терапии? Они замечают себя: «Я изменился. Я сейчас по-другому себя чувствую. Иначе вижу и реагирую. Для меня сейчас другое важно, а то, из-за чего я переживал, перестало быть проблемой».

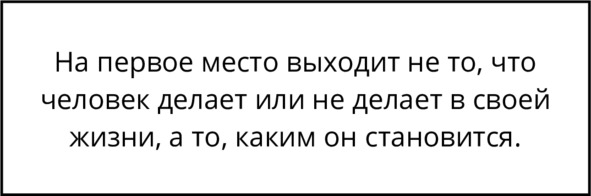

В этом и кроется парадоксальность результатов «большого пути»: до начала терапии невозможно представить, каким человек становится в процессе. В начале невозможно даже предположить, не говоря уже о том, чтобы «запросить» то, что выходит на первый план ближе к окончанию терапии. При успешной работе человеку нравится то, каким он становится в процессе. Он радуется свежему самоощущению и открывшимся возможностям.

Благодаря чему эти незапланированные, но ценные изменения становятся возможны? Я считаю, что самое важное происходит благодаря терапевтическим отношениям, а отнюдь не методикам, техникам, приемам или упражнениям.

Запрос, даже безупречно сформулированный и корректный, – не самоцель. При всей его важности и полезности – он лишь повод для построения отношений. Никто и никогда еще не приходил на терапию и не говорил: «Я хочу построить с вами надежные и живые терапевтические отношения, в которых станут возможны те важные и глубокие изменения, о которых я сейчас даже не догадываюсь».

Похоже, я не могу четко и последовательно писать о переменчивой важности-неважности запроса на терапию. Как только я сосредотачиваюсь на одном полюсе, он превращается в свою противоположность.

Я всегда всерьез отношусь к тому, чего человек хочет от нашей с ним работы. Но точно так же всерьез я отношусь и к себе: к тому, кем я являюсь, что укладывается в границы моей компетентности, а что явно выходит за ее пределы. И тут мы либо переформулируем запрос и договоримся, либо человеку понадобится другой специалист, который предскажет будущее, снимет порчу, сделает «приворот», «отворот» или «заговор». Терапевт не золотая рыбка, он больше всего похож на джинна из анекдота «Домой хочу».

Мужик идет по пустыне, изнывая от жары и жажды, вдруг видит – лампа лежит. Он ее потер, а оттуда джинн вылетает:

– Что прикажешь, мой Господин?

– Домой хочу!

– Ну, пошли…

– Нет, ты не понял, я быстро хочу!

– Ну, тогда побежали!

Что почувствовал мужик из анекдота, когда чуда не произошло? Разочарование? «Тоже мне джинн! Я же хотел оказаться дома мгновенно!»

Разочаровываются ли клиенты в терапевтах и психологах? Конечно. Помните нашу игру в «Съедобное-несъедобное»? И муж чтобы не пил, и жена чтобы вернулась, и сын чтобы компьютер на спортзал поменял. А когда не даешь «волшебной таблетки», то самое время услышать: «И какой же вы после этого психолог?!»

Работая в системе социальной помощи, я часто слышала: «Хочу, чтобы он или она перестали пить (курить, колоться и так далее)». Это боль тех, у кого родственники страдали от разного вида зависимостей, разрушая не только себя, но и жизнь своих близких. Было невозможно дать им то, о чем они просили. Ведь тех людей, чье поведение они хотели изменить, даже не было в кабинете! Сейчас в моей частной практике такие случаи – исключение. С теми, кто приходит на терапию ради себя и своей жизни, почти всегда удается найти то важное, над чем можно работать. Если опустить подробности, то человек приходит на терапию, потому что его не устраивает то, что есть сейчас, и он хочет изменений к лучшему в своей жизни. Иногда это «к лучшему» уже сформулировано.

Пример: «Я сейчас работаю только ради денег. Мне бы хотелось найти то занятие, которое бы мне нравилось, было интересно и приносило доход не меньше, чем сейчас».

Иногда к тому новому, ради которого человек готов предпринимать усилия, прийти довольно легко. Достаточно выслушать жалобы и просто спросить: «Я слышу, что вас не устраивает сейчас, а как бы вам хотелось в будущем?»

Бывает так, что единственное желание – это избавиться от того, что есть: помогите избавиться от страха, гнева, ревности, зависти и так далее. Не могу решиться, мне страшно. Не могу сказать, мне страшно. Не могу уволиться, мне страшно. Не могу переехать, мне страшно. Помогите мне избавиться от страха, он мешает мне жить. Как будто страх – это бородавка, которую надо свести. Не секрет, что такие техники избавления от страха существуют. Одна из популярных – нарисовать свой страх и сжечь его.

Но не всегда стоит понимать запрос так буквально. Когда ты слаб, одинок и слышишь только о своих недостатках, то перестать бояться невозможно. Чтобы почувствовать себя смелее, нужно найти и добавить то, чего не хватает: сил, смелости, уверенности, поддержки, друзей, единомышленников. А страх? С ним произойдет то же самое, что и с холодом, когда затопят печку.

Но это уже о самом процессе работы, и я забежала вперед. Движение и изменения станут возможны, когда альянс сложится и мы вместе отправимся в путь, корректируя маршрут по мере продвижения.

Я увлеклась и пропустила один важный момент: как же так происходит, что клиент соглашается на то, чего он не хотел и не просил? Он же четко сказал: хочу избавиться от страха. А я ему вместо избавления поиск поддержки предлагаю. Почему он должен мне верить?

Потому что у меня есть диплом и куча сертификатов, которые я повесила на стену? (Шутка. На самом деле не повесила, но они есть.)

Из уважения к профессии?

От отчаяния и безысходности?

Бывает и так, но мне бы хотелось верить, что причина в другом.

У Высоцкого это хорошо сформулировано: «Ты бы пошел с ним в разведку? Нет? Или да?»

Если терапия про изменения, то новое и неизведанное – это риск. Как пускаться в такое путешествие неизвестно с кем? Пусть он и психолог, но можно ли ему доверять? Можно ли на него положиться? Как он поведет себя, когда я буду слаб и уязвим? И вот тут мы, пожалуй, подобрались к самой сути терапевтических отношений: почему они либо складываются, либо нет. Почему либо получается вместе идти туда, куда одному страшно и невозможно, либо нет. Я думаю, что в поисках ответа на этот вопрос может здорово помочь наш клиентский опыт: что такое было в тех терапевтических отношениях, которые были для нас самыми запоминающимися в хорошем смысле?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Довериться терапевту – значит рискнуть. Абсолютный контроль над процессом исключает риск. Если речь о терапевтическом процессе, то полный контроль, будь он со стороны клиента или терапевта, лишает происходящее всякого смысла.

Это очень хорошо видно на примере работы с запросом:

• То, с чем и зачем пришел клиент, обозначим цифрой 1.

• То, с чем терапевт готов работать, выслушав клиента, обозначим цифрой 2.

Чтобы работа была эффективна и полезна, ни 1-е, ни 2-е не годится. Нужен 3-й вариант, который и терапевт, и клиент будут создавать вместе. Настаивать на своем варианте – значит пытаться единолично все контролировать. Возможно, такой контроль со стороны терапевта и приводит к тому, что принято называть «сопротивлением»? Впереди вас ждет очередная мысль в рамочке. Прислушайтесь к себе, что почувствуете, прочитав?

Как вам?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Мне страшно и весело, как на американских горках: мы то ползем, то летим, то замираем, но конструкция выдерживает.

Только не зная, что другой сейчас привнесет в контакт, как отреагирует, как повлияет на происходящее, можно быть вместе по-настоящему живо и творчески. Только в живой и творческой атмосфере возможна та важная и глубокая трансформация, которой так радуются все участники терапевтического процесса, когда он подходит к своему благополучному завершению.

Часть II

Работа с метафорой клиента

Во второй части книги речь пойдет о работе с метафорой клиента. Почему я выбрала именно клиентскую метафору для книги про наш непростой и долгий путь от студента-психолога до супервизора? Внимание к тому, что и как говорит клиент, хорошо вписывается в ту концепцию терапевтических отношений, о которой шла речь в первой части книги.

Быть полезным и помогающим – приятно. Но только ли способность замечать и восполнять дефициты клиента делает нас полезными и востребованными?

• Его никто не слушает? Мы слушаем очень внимательно. Можем даже записывать.

• Его игнорируют? Мы замечаем.

• С его чувствами и желаниями не считаются? Мы спрашиваем и учитываем в своей работе.

Список можно продолжать довольно долго. Но если обобщить все примеры, то получится, что клиент «бедный», а мы – «богаты», у него «нет», а у нас – «есть», он «нуждается», мы – «даем». Даем внимание, поддержку, интерес, знания – все на благо клиента. На терапию как раз и стоит приходить за тем, что в дефиците. Звучит логично, но при этом напоминает детско-родительские отношения, не находите? Но к нам ведь приходят взрослые люди, прожившие на свете не один десяток лет. Они точно не дети, и мы им не родители. Да, про перенос я слышала. А он вам нужен? Вам действительно хочется «усыновлять» и «удочерять» клиентов? Мне – нет.

Работа с метафорой клиента раскрывает его ресурсность. Внимательно слушая, что и как говорит человек во время сессии, можно открыть столько сокровищ, сколько нам и не снилось! Метафоры клиента великолепно раскрывают богатство и силу своих авторов. Эта довольно простая техника позволяет выстраивать равные горизонтальные отношения, основанные на творческой адаптивности клиента, о которой так много говорилось в первой части книги.

Если у вас есть сложные клиенты, работа с которыми выматывает. Если вы чувствуете усталость и опустошение, давайте попробуем сделать дальнейшее чтение супервизионным экспериментом? Выберите клиента (ваш «твердый орешек») и, держа его в уме, знакомьтесь с дальнейшим материалом книги, как если бы все здесь было написано специально для вашего сложного случая. Договорились?

Будет много практики: упражнения с подробно прописанными инструкциями, стенограммы и анализ сессий. Все, о чем пойдет речь дальше, проверено не только в моей частной практике, но и в ходе обучающих семинаров и супервизий. Вердикт коллег: это работает! Enjoy!

P.S. Когда дочитаете этот раздел, дайте знать, помог ли изложенный тут материал продвинуться с вашим непростым клиентом? Напишите мне. Вот адрес моей электронной почты: n.zeiglis@gmail.com.

Глава 4. Метафоры для лингвистов, поэтов и терапевтов

Начиная разговор, мы стремимся к пониманию, но всегда ли его достигаем? Разговор – это риск. Мы договоримся или все станет еще хуже? Понимание, принятие, поддержка – это фундамент надежных отношений, в том числе и терапевтических. Как именно, говоря и слушая друг друга, мы можем не только понимать сказанное, но и находить элегантное решение проблемы, не вызывая сопротивления? Если отвечать на вопрос совсем кратко, то я бы сказала, что всего вышеперечисленного можно достичь, работая с метафорой клиента. Но такой ответ может породить много вопросов:

• Что такое метафора в терапии?

• Как она устроена?

• В чем ее отличие от художественных тропов?

• Чем и за счет чего именно метафора может быть полезна в работе с клиентами?

• Как, собственно, с ней работать в терапии?

Я очень надеюсь, что к концу этой главы у вас будут ответы на все эти вопросы.

В современном языке много стертых метафор, которые мы даже не замечаем.

Говоря, что дождь идет или ветер дует, мы имеем в виду просто погодные явления и не воображаем никого с надутыми щеками или тонкими серыми ножками.

Таких примеров много в нашей повседневной жизни. Носик чайника, ножка стула, дверная ручка – все эти слова мы используем, уже не ощущая отсылок к человеческому телу. Для нас это всего лишь привычные обозначения предметов. Но когда язык зарождался, все было иначе. Тогда дом был живым существом, похожим на человека. У него было лицо и, соответственно, наличники. Окна-очи – были глазами жилища. А сейчас? Снег – это просто вода в кристаллической форме. И никто там наверху никакие перины не взбивает, так ведь? Нам чуждо мифологическое мышление: мы не обожествляем природу и не одушевляем быт. Научное мышление, объективность и рациональность – вот на чем основана наша картина мира. Означает ли это, что метафоричность языка окончательно утратила над нами власть? Возможно, в том, что касается мира внешнего, который мы видим, слышим, осязаем, нам проще понимать друг друга, не прибегая к языку метафор. Но наши эмоции, чувства и переживания – это другое дело. Психику нельзя ни увидеть, ни потрогать. Может быть, поэтому мы все еще говорим: «крыша поехала», «искры полетели», «жаба душит»?

Автомеханик может заглянуть под капот машины. Стоматолог просит открыть рот. Что же делаем мы с вами? Внимательно слушаем. А пришедший к нам человек – говорит. Достаточно ли этого? Ведь рассказывая о себе и своей жизни, каждый хочет быть понятым. И какова же роль метафор в этом процессе?

• Стоит ли их игнорировать, стараясь извлечь «объективную информацию», не отвлекаясь на метафоричность речи?

• Помогают ли метафоры клиента лучше его понять?

• Мешают ли они, сбивая психолога с толку?

В этой главе на конкретных примерах из практики будут подробно рассмотрены все варианты развития событий.

Начнем с определения. В переводе с древнегреческого «метафора» (др.-греч. Μεταφορά) означает «перенос». Мы заимствуем свойства или качества у одних явлений и переносим их на другие. Пример: щеки горят. Прямое значение слова «гореть» означает – «поддаваться воздействию огня», «уничтожаться огнем». В этом смысле мы говорим: дрова горят, бумага горит. Щеки огнем не уничтожаются, но покраснение кожи вызывает в памяти не только цвет, но и жар пламени. Щеки горят или щеки покраснели? Какое выражение более точно и емко передает ощущение человека, испытывающего стыд или сильное смущение?

Если мы ушиблись или поранились, то можем показать другому человеку, что и где у нас болит. «Показать» душевную рану или переживание, не прибегая к метафорам, – невозможно. Указав на что-то внешнее, наделенное сходством с нашими переживаниями, мы придаем им форму, доступную восприятию.

Приведу наиболее известные примеры таких описаний:

• приподнятое настроение;

• он был подавлен;

• тяжесть (камень) на сердце;

• руки опустились.

Приведенные мной примеры являются метафорическими словосочетаниями, которые мы получаем в готовом виде, изучая язык. Что общего у всех этих четырех примеров? Ориентация по вертикальной оси: двигаться вверх, подниматься – хорошо, двигаться вниз, опускаться – плохо. Сравните: подъем или упадок в экономике, рост или падение прибыли, поддерживать собеседника или давить на него? Во всех этих парах четко прослеживается направленность движения: вверх или вниз. Когда упоминается движение, даже воображаемое, неизбежно подключаются телесные ощущения. Мы все хоть раз в жизни держали в руке камень, прыгали от радости, взмывали ввысь на качелях и несли тяжелый рюкзак. Наши телесные ощущения были связаны с эмоциями и состояниями. Как только наш собеседник произносит слова, вызывающие в нашем воображении знакомый образ, подключается сенсомоторная память и наше тело реагирует на уровне микродвижений. Наш мозг считывает наши собственные микродвижения и помогает нам понять собеседника. Тут работает тот же принцип, что и при неосознанном копировании мимики собеседника. Видя грустного человека, мы сами немного «грустним» наше лицо. Работа наших мимических мышц считывается мозгом, помогая нам понять другого человека.

Только в отличие от эмпатического отзеркаливания, слушая собеседника, мы реагируем чуть сложнее:

• через слово к образу;

• от образа к ощущению;

• от ощущений к микродвижениям;

• от микродвижений к интенциям и смыслам.

По такой цепочке мы распознаем состояние собеседника. Без движения значение происходящего будет неполным.

Сейчас мы подошли к самому важному в работе с клиентскими метафорами. Они не извлекаются готовыми из языковых запасов, а порождаются говорящим в попытке выразить свои актуальные потребности и переживания.