Полная версия

Победитель. История русского инженера

Наркому среднего машиностроения Степану Акоповичу Акопову исполнилось сорок четыре. Собственно, всем им, собравшимся в этом зале, было примерно столько же, старше был разве что 52-летний академик Евгений Александрович Чудаков. Остальные – те, кто выжил в тридцать седьмом, выдвинулся, доказал свою нужность. Или те, кому просто повезло. Молодые, энергичные, готовые не спать на службе ночами. А какие еще должны быть труженики страны, которая ведет тяжелейшую, немыслимую по масштабам войну?

Акопов одернул короткий, без наград френч, хотя орденов и медалей у него хватало – наркомовскую ношу он тащил еще с сентября 41-го. Но демонстрировать свои заслуги в промышленной среде считалось неприличным. Здесь и без орденов все знали, кто чего стоит на самом деле. Об Акопове конструкторская братия знала: свой. По виду – улыбчивый управленец из кавказцев, каких немало, а на деле – опытнейший инженер, выпускник «Бауманки», два тяжелейших года (кадров не хватало в 1937–39) проруководивший «Уралмашем», отлично разбиравшийся и в нюансах производства, и в технологиях, и в запутанных закулисных интригах, которые существовали в промышленной среде так же, как и в любой другой.

Все сразу заметили хорошее настроение Акопова и выдохнули с облегчением. Впрочем, после вчерашнего дня это вполне объяснимо, Правду сказать, сколько Липгарт ни знал Степана Акоповича, а припомнить его в откровенно плохом настроении не мог. Даже в самые нелегкие моменты Акопов излучал бодрость, рядом с ним и другие сотрудники заряжались душевным теплом и энергией.

– Товарищи, прежде всего позвольте поздравить вас с великой победой под Сталинградом. Слава нашей родной Красной армии и ее великому вождю, товарищу Сталину! Ура!

Зал дружно вскочил и зааплодировал. «Ура-а!» Хлопали от души. Акопов поднял ладонь, слегка пригашая эмоции, и с улыбкой добавил:

– Я нисколько не сомневаюсь, что все предприятия нашего наркомата с этого дня будут работать еще энергичнее. Каждый собранный на наших заводах автомобиль, бронемашина и танк – это еще один гвоздь в крышку фашистского гроба!

Переждав аплодисменты, Акопов жестом пригласил всех садиться и прошел к трибуне. Слышно было, как он шелестит страницами вступительного слова.

– Ну а сейчас есть предложение начать совещание. Мы впервые проводим совещание конструкторов наших заводов. Почему-то так получилось, что в мирное время у нас не вышло организовать конструкторов, и только в военный период мы решили вас собрать. Это не случайно, что мы сейчас собираем конструкторов. Требования к автомобильной промышленности резко повышаются, и мы должны учесть их и пойти по пути создания новых типов автомобилей. Советский Союз имеет опыт автомобильной промышленности порядка десяти – двенадцати лет. В основном конструкции наших автомашин сохранились до сегодняшнего дня от 1930–1934 годов. Мы, по меньшей мере, отстаем на восемь – десять лет от передовой американской и европейской техники. Конструкции автомашин ГАЗа зиждятся на образцах «Форда» 1932–1934 годов. ЗИС-5 – это «Автокар» 1929–1930 годов. Если взять наши легковые машины, то они также зиждятся на старых типах американских автомобилей.

Зачин речи Акопова мог показаться кому-то смелым, даже дерзким. Как это так – отстаем? Выходит, нарком сомневается в возможностях нашего автопрома, ставит его заведомо ниже американского и европейского? А европейский это какой – немецкий, что ли? Но доклад наркома – не хвалебная речь, не выступление на юбилее. Он говорит перед людьми, которые знают подлинное положение дел и не нуждаются в комплиментах. Цель доклада – резко выявить, обозначить все проблемные точки советского автопрома, заставить посмотреть конструкторов вперед, в будущее. Не в завтрашний день, когда Красная армия погонит фрицев с советской земли, а в послезавтрашний, когда война завершится и победители получат полное право на современные, комфортные и удобные автомобили. И не только на грузовики и военные вездеходы, но и на легковые. А что с этим на данный момент?

– Мы по существу не имеем легковой машины, – продолжал Акопов. – Если правительство скажет сегодня выпустить легковую машину, то у нас ее по существу нет. Машины ЗИС-101, М-1 нельзя считать машинами 1943 года. В кратчайший срок надо создать свой тип легковой машины, который мог бы удовлетворить массового нашего потребителя…

Липгарт усмехнулся. Помнится, сам он еще в декабре 33-го, через три месяца после прихода на ГАЗ, опубликовал в заводской многотиражке статью, призывавшую к тому же самому: «Имеется только один правильный путь – это разработка своей собственной конструкции. При этом, конечно, не надо открывать давно открытые “Америки”. Нужно в первую очередь взять все лучшее и для нас подходящее с моделей Форда, старых и новых, и, учитывая, с одной стороны, свои условия производства и эксплуатации, а с другой, – последние достижения мировой и главным образом американской автотехники, добавить к этим моделям то, чего им не хватает». Невольно взглянул на разложенные перед собой листы с докладом. Да вот же он, этот новый «свой тип», о котором говорит Акопов! Даже предварительное название есть!

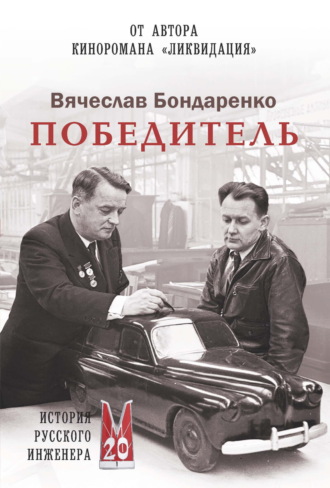

Работа над этой машиной, сменщицей «эмки», начавшись на ГАЗе еще до войны, приостановилась на макетной стадии. Заводской фотограф Николай Добровольский даже постановочные снимки сделал: как художник-конструктор Вениамин Самойлов, чуть прищурившись от напряжения, колдует над макетом.

Но потом грянул июнь 41-го, и все отменилось. До легковых ли? Завод превратился в военный, основная продукция – танки, броневики, самоходки и снаряды для «Катюш», даже полуторки отошли на задний план, а всякие излишества наподобие «эмки» и автобусов делать и вовсе перестали. Но в середине 42-го что-то начали запускать заново, пока робко, без заданий сверху. А теперь, после Сталинграда…

В душноватом зале словно дохнуло свежим воздухом, такую надежду, заряженность на будущее несли в себе слова наркома. Или это приоткрыли фрамугу? Липгарт приподнял голову – да, так и есть, успели надышать, вот и решили впустить в помещение февральский воздух…

А Акопов, обозначив, заострив перед коллегами главные болевые точки – отставание по моторам, уровню комфорта, износостойкости, другим параметрам, – уже выходил на финишную прямую своего вступительного слова. Желал участникам максимальной активности, и не только на пленарных заседаниях, но и на секционных – по легковым и грузовикам.

– К выбору новых типов машин необходимо подойти особенно критически. Для того чтобы выбрать правильно, мы предварительно заслушаем на совещании доклады наших конструкторов, над какими типами они предполагают работать. В протокол совещания включены также два доклада, которые познакомят нас с вопросами, связанными с американской и европейской техникой, основанных на типах импортных и трофейных машин, полученных в большом количестве.

Зал оживился. Действительно, в большом! Это не 41-й, когда фрицы раскатывали в захваченных в Белоруссии и на Украине полуторках и трехтонках. Теперь наше время ездить на трофейных «Опелях», «Адлерах», «Ауди» и «Хорьхах»!

– Есть предложение начать сегодня с этих докладов. Если нет возражений в отношении порядка нашего совещания, тогда разрешите приступить прямо к докладу, – Акопов пошелестел бумагой на трибуне и, найдя нужную, зачитал:

– Слово для доклада о конструкциях импортных автомобилей и узлов предоставляется главному конструктору автоотдела НАТИ товарищу Душкевичу.

Акопов покинул трибуну и сел в президиуме рядом с плотным незнакомцем в черном костюме. «Качуров», неожиданно всплыла в голове фамилия. Точно, Качуров. Но кто он, откуда знаком? Это не вспоминалось. Да и не столь важно, по большому счету. На таких совещаниях может сидеть проверщик откуда угодно, хоть из Совнаркома, хоть из бесчисленных отделов ЦК.

То, о чем говорил Душкевич, Липгарт и так знал, поэтому и не слушал докладчика. Еще раз приоткрыл папку со своим докладом, прошелся по тезисам, мысленно делая вставки в нужных местах. Поверх доклада лежала купленная на вокзале свежая газета. Бросился в глаза крупный заголовок «Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск». Победа… победители… Он задумался, словно пробуя слово на вкус, и не сразу заметил, как его толкает локтем Кригер: мол, твоя очередь, давай на трибуну!

Акопов действительно назвал его фамилию. Неужели так быстро закончился доклад Душкевича? А после него еще и главный конструктор ЗИСа Фиттерман говорил о немецких автомобилях? Но времени на размышления уже не оставалось.

Коллеги следили глазами за тем, как плотный, крепко сбитый человек в мятом сером костюме энергичной походкой идет к трибуне, раскрывает кожаную папку. Многие в этом зале недолюбливали его за излишнюю, по их мнению, напористость, иногда – резкость, граничащую с бесцеремонностью. Но отказать в таланте ему не мог никто. Фамилия «Липгарт» в советском автопроме уже давно являлась показателем качества.

– Товарищи, тема моего сообщения звучит так: «Объекты производства Горьковского автозавода имени Молотова на ближайшие годы», – начал Липгарт. – Сразу перейду к делу. Машины первой очереди – грузовые. Это ГАЗ-51, двухосный, грузоподъемностью 2–2,5 тонны и четырехцилиндровым двигателем мощностью 75 лошадиных сил, и ГАЗ-63, двухосный, с приводом на все колеса, грузоподъемностью 2 тонны с тем же двигателем. Шасси 51 и 63 будут использоваться для создания вездеходных и снегоходных полугусеничных моделей. Легковые…

Он на мгновение остановился, переводя дыхание. Посмотрел в зал: слушали внимательно, ярославцы и ульяновцы что-то торопливо помечали у себя в блокнотах, тема грузовиков касалась и их, а во «второй очереди» был еще и трехосный ГАЗ-33, вездеход «для провинции». Да и других важных тем предстояло поднять немало. Отдельный разговор – по двигателям, отдельный – по высокооктановым бензинам (с критикой нефтяной промышленности; нельзя же вечно выпускать «низкооктанку», это же сдерживает возможности двигателистов!) Но как же хотелось побольше рассказать о своей главной мечте – новой легковой машине! Не сухо, утилитарно, как это напечатано машинисткой заводоуправления, а от души. И он сам не заметил, как отступил от заранее утвержденного текста:

– Товарищи, на теме перспектив производства легковых автомобилей в предстоящий период мне хотелось бы остановиться чуть подробнее. Вчера мы все стали свидетелями великой победы Красной армии под Сталинградом. Еще множество таких побед предстоит нам впереди! И с каждым днем мы все ближе к тому дню, когда красное знамя взовьется над столицей врага. Этот день, день Победы, наш народ должен встретить с красивым, новым, современным легковым автомобилем. Таким, чтобы ему радовались наши друзья и завидовали наши недруги. Это должен быть настоящий подарок тем, кто спас страну от чудовищного врага!

По залу пробежал легкий шумок. «Лирики» от Липгарта явно не ждали. Он покосился на Акопова: тот слушал докладчика с заинтересованным лицом, даже чуть развернувшись к нему.

– При выборе того или иного типа легкового автомобиля приходится учитывать три основных фактора: комфортабельность, динамику и экономичность, – продолжил Липгарт. – Два первых находятся в определенном противоречии с экономичностью. Чем машина комфортабельнее, чем выше ее динамика, тем она менее экономична. По нашему мнению, в первое послевоенное пятилетие следует на первое место безусловно поставить экономичность, а комфортабельность и динамику ей подчинить. В соответствии с этим массовый легковой автомобиль общего пользования должен быть машиной удовлетворительной по вместимости и комфортабельности, удовлетворительной динамики и высокой экономичности. Это должна быть машина, одинаково подходящая и государственным учреждениям, и таксомоторным паркам, и частным потребителям. В качестве такой машины может быть предложен тип американского автомобиля «Виллис» или немецкого (полностью американизированного) «Опель-Капитан». Предпочтение по общей компоновке должно быть отдано последнему, как конструктивно несравненно более новому.

Липгарт вынул из папки цветные рисунки с изображениями иностранных машин и, крепя их на большой планшет для общего обзора, спиной чувствовал, как нарастает интерес в зале. Ну ладно, «Виллис 38», все-таки машина страны-союзника, США, но «Опель»! «Опель», на которых разъезжают фашистские офицеры?! Ссылаться на немецкую машину на следующий день после Сталинградской победы – как-то это странно…

– Минуточку, товарищ Липгарт, – раздался неторопливый голос из президиума. Липгарт обернулся: ну да, Качуров заговорил.

– То есть вы предлагаете инженерам и конструкторам сталинской школы что-то копировать у фашистов? Я вас правильно понял?

Зал затаил дыхание, потом отмер и зашумел. Удар был под дых. Хотя и подставился Липгарт, конечно, знатно. Что ему мешало сослаться, допустим, на какую-нибудь английскую машину?

– Товарищи, тише! – Акопов постучал карандашом по графину. – Потом у всех будет возможность высказаться!

Но Качурова не осадил, не возразил ему. Наоборот, замолк, позволяя Липгарту самому ответить на выпад. Или же сам опасался этого своего плотного соседа в черном костюме.

– Я отвечу, товарищ нарком… – Липгарт смотрел Качурову прямо в глаза. – Фашистов мы били, бьем и будем бить. А видеть хорошие идеи нужно у всех, а не только у тех, кого одобрили вышестоящие инстанции. Ни о каком копировании зарубежных образцов речь не идет и близко. Конструкция будет полностью нашей, оригинальной. Все понятно?

Коллеги Липгарта отлично знали эту его фирменную фразу.

«Все понятно?» могла быть по интонации какой угодно – и добродушной, и деловой, и невыносимо-давящей. Сейчас она звучала просто угрожающе. Мол, не лезь не в свое дело, если не смыслишь ничего. А полезешь еще – сокрушу.

Ледяные глаза Липгарта буравили оппонента, казалось, насквозь. И человек в черном костюме не выдержал, сморгнул. Отвел глаза и недовольно поджал узкие губы. А Липгарт подчеркнуто спокойно вернулся к докладу.

– Выпуск подобной машины, сменщицы М-1, на Горьковском автозаводе может быть предусмотрен в двух вариантах: с особо экономичным четырехцилиндровым двигателем мощностью 50 лошадиных сил и объемом два литра, и с динамичным шестицилиндровым двигателем мощностью 65 лошадиных сил и объемом два с половиной литра. Экономика по бензину первого варианта будет существенно ниже, чем у второго. Вес машины необходимо удержать в пределах 1200–1250 килограммов. Более подробные рабочие характеристики у меня с собой, и кто захочет, сможет с ними ознакомиться… – Липгарт показал залу папку, и договорил: – Такая машина уже начата проектированием, и ей присвоен индекс ГАЗ-25.

В зале поднялся заинтересованный гул. Взметнулись вверх сразу несколько рук: коллеги хотели задать уточняющие вопросы.

– Речь идет о машине, макеты которой строились еще в тридцать девятом году? – спросил веснушчатый рыжий парень с ЗИСа.

– И да, и нет, – неожиданно подал голос директор ГАЗа. Все повернулись к нему. – На нашем заводе действительно еще четыре года назад начали работу над сменщицей «эмки». Но тогда была проработана только форма кузова, без деталировки.

Пока Лившиц отвечал на вопрос, Липгарт прикрепил к планшету две фотографии. На одной – рисунок легковой машины с покатой задней стенкой кузова и четырехсекционным лобовым стеклом, на второй – Самойлов с папиросой в зубах работает над макетом…

– Вот так выглядел эскиз Валентина Бродского 38-го года, вот так – макет 39-го, – пояснил Липгарт. – Но с тех пор наше понимание того, каким должен быть современный автомобиль, изменилось. Машина не будет похожа на то, что вы видите.

– Можно вопрос? – встал еще один коллега, кажется, с ЯАЗа. – Вы сказали про частного потребителя. Но ведь до войны и тем более сейчас легковые машины в частные руки у нас не продаются. Их можно выиграть в лотерею, ими премируют за особо ударный труд… Вы предполагаете, что после войны у нас появятся автомагазины, а у людей будут деньги на то, чтобы просто взять и купить машину?

– Уверен в этом. За частными машинами будущее. В «Правде» еще в 38-м была статья на эту тему, забыли?

Возразить нечего. Вернее, можно было сослаться при желании на борьбу с частнособственническими инстинктами, но докладчик подстраховался «Правдой», как тут возразишь? Ведь действительно, в июне 1938-го вышла такая статья, мол, настало время для массовой легковой машины для советских людей…

И снова прозвучал голос из президиума. Уверенный в себе, чуть снисходительный, как это и положено голосу начальника:

– Вы сказали, что машина уже проектируется, даже индекс есть, – произнес Качуров. – А официальное задание вам на это давали?

– Нет, – после краткой паузы ответил Липгарт.

На лице Качурова отразилось удивление.

– То есть в разгар войны, когда думать нужно в первую очередь о танках и грузовиках для армии, вы отрываете часть людей и ресурсов от этой работы и занимаетесь… самодеятельностью? – Качуров развел руками. – Ну, товарищи, я тогда вообще не понимаю, зачем мы здесь собирались!

Это был уже не удар под дых, это была выпущенная в упор торпеда. Но отвечать нужно хладнокровно и выверенно, потому что показать слабость – значит сделать подарок оппоненту, назовем его пока так…

– Сейчас основная продукция ГАЗа – это танки, cамоходки, броневики, снаряды для «Катюш», минометы, мины к ним и другая военная продукция вплоть до походных кухонь, – подчеркнуто спокойно произнес Липгарт. – Ее выпуск идет в должных объемах и нареканий не вызывает. Свидетели – директор завода товарищ Лившиц и мой заместитель товарищ Кригер.

– Напомню, что в прошлом году за создание вездехода ГАЗ-64 и броневика на его базе товарищ Липгарт удостоен Сталинской премии, – добавил с места Лившиц, – а в этом году коллектив под его руководством выдвинут на вторую Сталинскую премию за создание танка Т-70. Кроме того, две недели назад товарищ Липгарт удостоен ордена Ленина.

Липгарт кивнул директору: спасибо. Но это еще не все.

– А что касается легковой машины, то ее создание было заложено еще в перспективный типаж института НАТИ в июне 41-го. Действие этого документа никто не отменял. Более того, вы, возможно, не в курсе, но в июне 42-го идея новой машины уже обсуждалась на уровне наркома. Товарищ Акопов может подтвердить!

Качуров бросил быстрый взгляд на Акопова. Нарком кивнул. Действительно, был такой разговор, отрицать этого он не может. Правда, говорили в самых общих чертах, но все же…

– Но тем не менее, – с напором спросил Качуров, – официального задания на разработку машины у вас нет?

– Пока нет, – подчеркнув слово «пока», спокойно отозвался Липгарт. – Но в данных обстоятельствах это и неважно.

Зал продолжал заинтересованно бурлить. Некоторые даже привставали с мест, чтобы получше рассмотреть рисунки на планшете. Качуров что-то помечал в небольшом блокноте. Но Липгарт уже не обращал на него внимания. Атаку удалось отбить, и сейчас важно развить успех, рассказать о других наработках горьковских конструкторов: большой легковой машине ГАЗ-12, военном вездеходе…

Открыв папку в поиске нужных страниц, он еще раз наткнулся взглядом на газету с заголовком о сталинградской победе. И будто что-то толкнуло изнутри. Он чуть форсировал голос, чтобы перекрыть гул в зале:

– Кроме того, у меня есть еще одно предложение, товарищи. До этого момента наши машины несли строгие, сухие названия: М-1, ЗИС-5 и так далее. Но эту машину мы готовим для праздничных дней, для радостной послевоенной жизни. Которая, мы не знаем когда еще, но обязательно настанет! Так вот, для этой машины, помимо индекса, я предлагаю еще и имя собственное. Праздничное. Под которым ее узнает и оценит вся страна.

– И что же это за название? – раздался скептический голос из президиума.

Вот же привязался, а! Липгарт чуть повернулся в сторону Качурова и, снова взглянув прямо в глаза чиновнику, коротко произнес:

– «Победа».

Узкие губы Качурова дрогнули. Что-то ответить надо, конечно. Но что?

– А вы не слишком самонадеянны, товарищ Липгарт?

Ну, это слабо. Не на такого напал

– А вы сомневаетесь в том, что мы победим?

Зал, с интересом следивший за короткой, но яростной перепалкой, ответил одобрительным гулом. Даже нарком Акопов не скрыл улыбки.

Глаза Качурова налились откровенной злобой.

* * *В тот день, 3 февраля, заседали до пяти часов. Работа по секциям вообще растянулась на несколько дней, заключительное заседание только 8-го. Ночевать горьковчане поехали, как всегда, в ЗИСовскую гостиницу.

Когда уже расходились, к Липгарту приблизился Акопов:

– Андрей Александрович, торопишься?

– Для вас – никогда, товарищ нарком.

Акопов обернулся к Лившицу:

– Александр Маркович, я одолжу твоего главного на пять минут? Верну в целости и сохранности.

Лившиц засмеялся, кивнул. Акопов взял Липгарта под локоть и отвел в сторону.

– Слушай, ты не много на себя взвалил на этом совещании, а? Среднюю легковую, большую легковую, для армии с полным приводом, два грузовика еще… И это при том, что тащишь танки-пулеметы-пушки-самолеты. Не надорвешься?

– Да когда надрываться-то? – пожал плечами Липгарт. – Некогда. Война. Пахать надо, а не надрываться.

Акопов сочувственно покачал головой.

– Андрей Саныч, ты смотри, паши, да не упахивайся. Ты же знаешь, у нас не любят тех, кто шибко много на себя берет. В особенности вот так, без официального задания.

Липгарт склонился к уху наркома, понизил голос.

– Степан Акопович, я ж не первый год на свете живу. Точнее, на годик постарше тебя буду. Как-нибудь разберусь. Кроме того, ты ж задание дал в итоге? Дал.

Акопов улыбнулся в усы, заговорщически отозвался:

– Ну и добро. – И продолжил обычным голосом: – Значит, «Победа», да? Заранее?

– Так точно, товарищ нарком!

– Это правильно, – одобрительно кивнул Акопов. – Оптимизм – лучшее качество советского человека. Валяй к себе в Горький, оформляй конструкторскую группу и – удачи. Только зачем тебе два варианта двигателей, а? Делай ее с одним, шестицилиндровым, помощнее. И главное: помни, что первично. Сначала грузовики и вездеход.

Глава 3

Дома. В семье

Горький, 10 февраля 1943 года

Жилой поселок, выстроенный на окраине города Горького одновременно с гигантским автомобильным заводом, с самого начала звался Американским. Такое название никого не удивляло, ведь и сам завод возводился американскими инженерами. И выпускались на нем машины по фордовской лицензии. Легковой ГАЗ-А – это «Форд-А», грузовой ГАЗ-АА – «Форд-АА». Пошедший в серию в 1936-м легковой М-1 – на самом деле «Форд-Б 40 А» модели 1934-го. Конечно, все эти машины улучшены и адаптированы к отечественным условиям, но в основе своей они повторяли американские прототипы и внешне от них отличались лишь деталями. Даже ранняя эмблема ГАЗа была вариацией на тему фордовской.

Все на ГАЗе понимали: такое положение дел вполне оправдано. Советская автопромышленность современного типа, можно сказать, и родилась вместе с ГАЗом. Огромный современный завод, оснащенный новейшим импортным оборудованием. Понятно, что вместе с технологиями в США закупали и лицензии на производство машин. Дешевле и проще, чем с нуля разрабатывать свои конструкции. Именно так за несколько лет удалось преобразовать советский автопром из полукустарного производства в мощную индустрию. Частью этого грандиозного преобразования являлся и Американский Поселок, внешне напоминающий пригород в каком-нибудь заокеанском мегаполисе, только построенный недалеко от приокского села Карповка. В одно- и двухэтажных крытых шифером домах с огромными прямоугольными окнами жили иностранные специалисты, работавшие на возведении завода, и советские инженеры. В домах этих было все, о чем только могли мечтать жильцы – от утеплительных матов из прессованного камыша, заложенных в стены и полы, до американских ванн и умывальников. В начале существования поселка в нем наличествовал даже собственный джаз-клуб, не говоря уже о магазинах, теннисных кортах, баскетбольных площадках и прочей инфраструктуре. Первые жильцы в поселке появились в апреле 1930-го. Правда, спустя семь лет число иностранцев в Американском Поселке сильно поубавилось. Да и сам поселок как-то незаметно превратился в Приокский, хотя по старой памяти его иногда еще продолжали звать Американским.

Липгарт жил здесь с самого начала своей ГАЗовской эпопеи, но сменил уже несколько квартир. До 1936-го занимал две комнаты в коммуналке восьмиквартирного дома, в 1937-м переехал в отдельную в четырехквартирном, а с 1938-го семья главного конструктора занимала половину большого коттеджа, к которому примыкал сад – гордость и предмет постоянных забот Липгарта. Во дворе дома располагались дровяной сарай с погребом, где хранились соленья и запасы, небольшой курятник с огороженным металлической сеткой загоном и волейбольная площадка. Ниже, по направлению к Оке, – коровник, где держали также свиней и уток. Участок сада, примыкавший к дому, был густо засажен гладиолусами, флоксами, ирисами, лилиями, пионами, георгинами и сиренью, радуя глаз разноцветьем. На огороде выращивали малину, желтую стручковую фасоль, огурцы, помидоры и картошку. Но сейчас все это пряталось под сугробами.