Полная версия

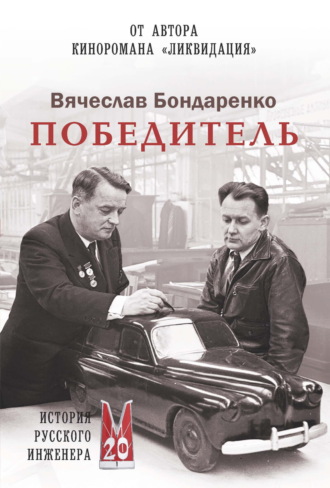

Победитель. История русского инженера

Вячеслав Бондаренко

Победитель. История русского инженера

Памяти

выдающегося русского инженера-конструктора

Андрея Александровича Липгарта

(1898–1980)

Ученый изучает то, что есть;

инженер создает то, чего никогда не было.

Теодор фон Карман

© Бондаренко В. В., 2025

© ООО «Издательство «Лепта Книга», оформление, 2025

«“Победитель” – роман давно уже не заявлявшихся в русской литературе тем. Тем простых и высоких: Труда и Таланта, Упорства и Любви к Родине, Горения и итоговой Победы».

Ю. ПоляковПредисловие

Наша «Победа»

Ю. А. Поляков

Сильная эпоха. Настоящие люди. Наша «Победа». В этих трех фразах вполне может быть сконцентрирована суть романа, который вы держите в руках.

Много ли мы знаем о трудовом подвиге работников завода ГАЗ в годы Великой Отечественной? А о том, каким адским бомбежкам подвергался легендарный завод? А о том, в каких условиях создавался легковой автомобиль, еще в разгар боев получивший пророческое название – «Победа»? А о его создателях?..

Увы, время неумолимо, и даже то, что казалось само собой разумеющимся, отступает в тень и забывается. А чего-то мы и вовсе не знали. Роман «Победитель» открывает нам новые страницы отечественной истории – не только истории техники, но и истории войны, эпохи в целом и, главное, человеческих взаимоотношений. По мере чтения становится понятнее, почему наша страна одержала великую Победу и создала великую «Победу» – машину, ставшую символом мирной жизни и вызвавшую массовый интерес за рубежом. Творческий и трудовой подвиг великого конструктора автомобилей, лауреата пяти Сталинских премий Андрея Липгарта неоспорим, а его фигура вполне сопоставима с фигурами других легендарных деятелей советской науки и техники – Андрея Туполева, Сергея Королева, Игоря Курчатова, Мстислава Келдыша. По мере чтения невольно попадаешь под обаяние этого волевого, сильного, цельного человека, упрямо идущего к своей цели – созданию самого прогрессивного в мире автомобиля. И тем больнее читать о том, с какими препятствиями доводилось сталкиваться таланту, как страшна может быть месть бездарного завистника.

Прекрасно передана в книге и атмосфера трудовых будней липгартовского коллектива, всего ГАЗа. Имена горьковских конструкторов и производственников, выведенных в романе – Анатолия Кригера, Льва Косткина, Юрия Сорочкина, – вполне достойны нашей любви и благодарной памяти. Эти люди, находясь в тылу, сделали все, чтобы приблизить Победу. Вполне удачны и образы директора ГАЗа Ивана Лоскутова, и наркома Степана Акопова, не допустившего гибели «Победы» в 1948-м. И особенно ценно то, что все эти персонажи вполне реальны.

«Победитель» – роман давно уже не заявлявшихся в русской литературе тем. Тем простых и высоких: Труда и Таланта, Упорства и Любви к Родине, Горения и итоговой Победы. Я не случайно пишу все эти слова с заглавной буквы: герои этой книги написали бы их именно так.

Наша страна всегда будет помнить Великую Победу. И в ряду книг, посвященных ей, «Победитель» Вячеслава Бондаренко занимает достойное место.

Москва

2025

РОМАН

ПОБЕДИТЕЛЬ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИНЖЕНЕРА

Пролог

На даче

Лето 1979 года, Болшево

Над дачным Болшево плыли волны горячего июньского воздуха. Жара стояла уже с неделю. Вечерело. Тень от деревьев была густой и прохладной, легче дышалось и на верандах. Дети и молодежь резвились на открытом воздухе – отовсюду доносились задорные удары волейбольных мячей, мелькали в воздухе бадминтонные воланы и теннисные мячики. Старшее поколение предпочитало тенек: кто расположился в полосатых шезлонгах, кто в расшатанных плетеных креслах-качалках, а кто и просто на надувном матрасе, прикрыв лицо от солнца зачитанным Юлианом Семеновым или «Роман-газетой».

К азартным выкрикам молодых спортсменов любителей присоединялось басовитое гудение портативных вентиляторов и звуки работающих телевизоров – стареньких ламповых «Рекордов» и «Темпов», сосланных из московских квартир доживать век на даче. По Первой программе шла передача «Наш сад», которую вел Борис Попов. По Второй и Четвертой программам смотреть пока было нечего, они начинали работу только в семь вечера.

Кроме телевизоров, вовсю работали радиоприемники, проигрыватели и магнитофоны. В одном доме слушали модную шведскую группу АББА, в другом – еще более модных «Бони М», в третьем – тухмановский диск «По волне моей памяти», в четвертом – битлов. И легко парили над всеми беззаботные голоса солистов ВИА «Веселые ребята»: «И солнышком согрето, ты, лето долгожданное и желанное…»…

А вот до дачно-строительного кооператива «Красная Новь» все эти звуки не долетали. Участки там были большими и граничили или с лесом, или с глухим деревянным забором госпиталя имени Мандрыки, за которым опять-таки простирался лес. На большинстве дач либо коротали время старики, либо вовсе никого не было. Тишина и благодать. Иногда прогудит в небе самолет – и все.

На террасу двухэтажной дачи по адресу улица Александра Ульянова, 1, с понурым видом вышли двое мальчиков – лет девяти и лет тринадцати. Их поклажа состояла из тяпки, садовых ножниц, большой садовой лейки и плетеной корзины. По всему было понятно, что никакого энтузиазма от предстоящего они не испытывают. И в самом деле, разве садом хочется заниматься летом на даче? Нет, возможно, кому-то и хочется. Но у юных дачников интересы все-таки другие.

Мальчики спустились с террасы в обширный цветник, тянувшийся вдоль выходящего на улицу фасада дачи. С первого взгляда можно было понять, что к цветению разнообразных дачных красот здесь приложил руку опытный садовод.

Когда процессия дотянулась до клумбы с острыми листьями гладиолусов, мальчики дружно сгрузили поклажу на землю. А через несколько секунд на террасу вышел невысокий седой мужчина в домашних брюках, белой рубашке с короткими рукавами и поношенной шляпе. Его изрезанное морщинами волевое лицо выглядело уставшим. Тяжело ступая, он приблизился к клумбе и потеплевшим взглядом окинул цветы.

– Все принесли? Молодцы. Что мы с вами будем сейчас делать?

– Рыхлить и полоть, – уныло протянул старший мальчик.

– Правильно. Одновременно рыхлить и полоть сорняки. Рыхлим мы как?

– Сантиметра на два, – отозвался второй мальчик, незаметно пихнув первого в бок.

– Правильно, – кивнул старик, – чтобы луковицу не повредить. А зачем мы сорняки полем?

– Ну… чтобы сорняков не было, – снова протянул первый мальчик.

Старик склонился над гладиолусами, бережно потрогал нежные стебли.

– Сорняк мешает полезным растениям нормально развиваться. Когда цветок растет на грядке рядом с сорняком, они всегда борются за ресурсы, конкурируют. И победит тот, кто живучее, а это не всегда цветок. А могут еще вредители появиться. Слизни там, гусеницы. Ну и главное – клумба без сорняков выглядит гораздо красивее. Все понятно? Андрейка, Славик – не слышу ответа!

– Понятно, – вразнобой отозвались внуки. Увидев, что момент рыхления и прополки неотвратимо приблизился, Андрей ухватился за ближайшую возможность хоть как-то не участвовать в садовых работах, а именно за ручку лейки.

– Чур, я за водой!

– Нет, я за водой! – оперативно среагировал Слава.

– Отставить! – скомандовал дед. – Славик идет за водой, Андрейка помогает мне. Подай тяпку.

Слава, издав победный клич, подхватил лейку и вприпрыжку скрылся за поворотом. Дед с усмешкой покачал головой, глядя ему вслед. Лишь бы уклониться! А ведь работы на даче невпроворот. Нужно не только рыхлить и полоть, но и косить, чистить сажу, колоть дрова, воевать с крапивой… Одному, понятное дело, не потянуть, все-таки двадцать шесть соток.

Но кто в детстве думает об этом? То ли дело играть в волейбол или пинг-понг, сидеть в тени с книжкой.

Старик снова улыбнулся краешком губ и уже было вновь склонился над грядкой, как вдруг раздался шум мотора. Сюда, на улицу Александра Ульянова, машины добирались редко.

По дачному проселку, утопая в пыли, упрямо двигался большой легковой автомобиль с облупленным кузовом бледно-голубого цвета. На крышу был навьючен дачный скарб. За рулем машины сидел парень лет тридцати в желтой майке и модной козырькастой кепке с надписью «Tallinn». Окна машины были опущены, и старенький радиоприемник в унисон с другими транслировал все то же беззаботное «Золотое лето» от «Веселых ребят».

Никого эта машина не заинтересовала. Ну, пылит по проселку чей-то старый рыдван и пылит. Наверное, семья давно обзавелась новым автомобилем, а эту используют в качестве грузовика, возить барахло на дачу… Словом, ровно никто не обратил на старенькую «Победу», медленно прокатившую мимо того дома, где росли гладиолусы, ни малейшего внимания.

И только старик, выпрямившись и расправив плечи, неотрывно смотрел вслед проехавшей машине, забыв про внуков и грядки.

Глава 1

«Наголову разгромлены и немцы, и итальянцы, и румыны с венграми!..»

Станция между Горьким и Москвой,

2 февраля 1943 года

…На перроне маленькой станции, затерянной где-то между Горьким и Москвой, было оживленно. На первом пути стоял состав из нескольких пассажирских вагонов и грузовых платформ, на которых виднелся укрытый заснеженным брезентом груз. Пассажиры состава, пользуясь стоянкой, топтались на платформе в очереди за кипятком. Чуть в стороне звучала губная гармошка, явно трофейная. Несколько бойцов в коротких полушубках лихо отплясывали под аплодисменты собравшихся зрителей.

Главный конструктор Горьковского автомобильного завода Андрей Александрович Липгарт не собирался покидать настоянную вагонную духоту. Нужно было еще раз проглядеть доклад, который он собирался сделать в наркомате. Многостраничный текст был уже перепечатан набело в заводоуправлении, и теперь Липгарт сидел над ним с красным карандашом в руках, испытывая неимоверное желание внести очередную правку прямо в машинопись. Но делать этого нельзя – текст доклада нужно оставить в наркомате. Поэтому все приходящие в голову хорошие мысли приходилось фиксировать на отдельном листе – в надежде вставить их прямо по ходу сообщения.

Вообще обычно в Москву ездили машиной и занимало это часов восемь. Но тут выпал случай «присоседиться» к специальному эшелону, шедшему в столицу. Липгарт любил сам сидеть за рулем, но на этот раз был рад случаю поехать поездом: будет время немного поработать в дороге.

С улицы кто-то постучал в окно купе. Липгарт поднял голову. Начальник КБ шасси и двигателей ГАЗа Анатолий Маврикиевич Кригер махал рукой: выходите, мол, разомнемся. В руках у него была пачка ленд-лизовских сигарет, которой он разжился у кого-то. Липгарт не курил, но сейчас почему-то решил составить коллеге компанию. Действительно, надо размяться. И он полез руками в рукава черного кожаного пальто на шерстяной подкладке, привезенного из последней командировки в Штаты. Шесть лет прошло, а помнится как теперь… Даже не верится. Где теперь эта Америка?

Крепкий морозец на перроне сразу защипал щеки. Тут же окружили и местные девчата, наперебой предлагая нехитрые тыловые разносолы военного времени – вареную картошку в чугунке, нарезанное тонкими до прозрачности ломтиками сало. Рядом, притоптывая по снегу тоненькими ботинками, дымил Кригер. Самый близкий ему человек на заводе, хоть и моложе девятью годами. Не друг, не приятель – эти слова не годились: сдержанный, суховатый Кригер ни с кем не дружил и не приятельствовал. Многие недолюбливали Анатолия за педантизм, въедливость, с которой он вникал в каждый чертеж, каждый документ (ненужную запятую тут же безжалостно черкал синим карандашом, который вечно торчал из нагрудного кармана его пиджака). Но Липгарт знал, каким добрым, душевным может быть этот высокий «человек в футляре». За десять лет знакомства они понимали друг друга не с полуслова, а с полувзгляда, хотя сходились далеко не во всем, и Липгарт к Кригеру обращался на «ты», а Кригер к Липгарту, как младший к старшему – на «вы».

– Тихо! – заорал кто-то в центре перрона сорванным голосом. – Сводка свежая!

Губная гармоника сразу стихла. Бойцы, командиры, торговки, пассажиры из очереди за кипятком – все бросились к большому репродуктору, висевшему на деревянном столбе. Липгарт и Кригер тоже потянулись в толпу.

– От советского Информбюро! – торжественно произнес репродуктор. – Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск!

– Ур-р-а-а-а!!! – закричал кто-то тем же сорванным голосом.

И тут же этот крик подхватил весь перрон. Кричали командиры и бойцы, измученные непосильной работой женщины и подростки, кричали школьники и старухи, кричали Липгарт и Кригер.

Ур-ра-а-а!

Это слово само рвалось изнутри, оно словно копилось в груди все эти годы, годы тяжелых боев и не уступающего по тяжести передовой тылового труда…

– Чего «ура»?

Это спрашивал директор ГАЗа Александр Маркович Лившиц. В руках дымился котелок – значит, удалось разжиться в станционном буфете горячим супом. Наскоро объяснили, обнялись на радостях.

Сталинград! Паулюс капитулировал! Наголову разгромлены и немцы, и итальянцы, и румыны с венграми! Левитан говорил в репродукторе еще что-то, и тоже радостное – цифры сгоревших вражеских танков, трофейной техники…

Где-то впереди отчаянно заревел паровоз. Пассажиры, отхлынув от столба с репродуктором, весело бросились штурмовать вагоны. Сколько именно будет продолжаться стоянка, никто не знал, поэтому нужно было быть начеку.

Глава 2

Самонадеянность и «Победа»

Москва, 3 февраля 1943 года

Огромный, розовато-серый, немного напоминавший внешне корабль дом на Неглинной, 23, был отлично известен в СССР всем, кто имел отношение к производству автомобилей. Именно там с мая 1941 года размещался Наркомат среднего машиностроения – ведомство, отвечавшее за советский автопром, а с началом войны – отчасти и за производство бронетехники.

Обычно у подъезда наркомата было пусто, но сегодня царил ажиотаж. То и дело подкатывали машины – отечественные, ленд-лизовские и трофейные, на ступеньках возбужденно переговаривались люди, собираясь в небольшие группы, обмениваясь приветствиями. На лицах их то и дело мелькали улыбки: вчера был Сталинград! От этой радостной новости становилось на душе легко и хорошо! Сталинград! Дали-таки фрицам жару!!!

Липгарт, Кригер и Лившиц добрались до наркомата на присланном за ними служебном автобусе.

* * *И пусть Москва выглядела по-военному строго, слежавшиеся горы снега вдоль Садово-Черногрязской никто не убирал, а руины разбомбленных еще осенью 41-го домов почернели, это был самый красивый, самый замечательный город на свете! Родной город Липгарта – он родился в Хлудовском тупике, 12, в доме Кнауфа, где в 1898-м снимали квартиру отец и мать. И родной город его предков.

Несмотря на то что Липгарты – фамилия немецкая, а сами они – выходцы из Прибалтики, в Москве они жили уже очень давно. Еще в 1860-х поселился в городе дед Андрея, Адальберт-Вольдемар, изучавший фармакологию в Дерптском университете, а затем ставший владельцем аптеки.

До революции фамилия Липгарт была хорошо известна в коммерческих кругах. После революции многие Липгарты покинули Родину, но многие остались и в новой, советской России. Остался и его отец, Арвид-Эдуард, еще в 1914-м, на волне антинемецкой истерии сменивший имя на Александр, – правда, к тому времени он уже четыре года как покинул семью и обзавелся новой.

Андрею, «Дрюле», как звали его дома, пришлось рано взрослеть – еще во время учебы в реальном он подрабатывал частными уроками, чтобы помогать матери. Тогда они уже переехали из Сокольников, с Ермаковской улицы, на первый этаж дома номер 7 по Дурасовскому переулку. Эти места и были по-настоящему родными в Москве.

«Дурпер», как сокращенно называла молодежь сам Дурасовский; улица Воронцово Поле, имевшая неофициальное прозвище Вогау-штрассе из-за обилия домов, принадлежащих влиятельному и богатому семейству Вогау; узенький зеленый Покровский бульвар, по которому звенел трамвай-«Аннушка», Милютинский сад, «забульварье» – тесные милые переулочки Ивановской горки, левее – набережная Яузы, правее – Чистые пруды… Здесь Липгарты пережили множество потрясений – начало Великой войны, немецкие погромы весны 1915-го, Февральскую революцию, потом Октябрьскую.

Ко времени грандиозных перемен Андрей уже два года как был студентом «традиционного» для Липгартов Московского технического училища. Любовь к технике всегда отличала его – с раннего детства он что-нибудь пилил, строгал и паял, чинил окрестной ребятне игрушки и придумывал какие-нибудь нехитрые приспособления, облегчавшие домашний быт. А в сентябре 1918-го устроился на работу в авторемонтные мастерские, где и соприкоснулся впервые с миром, который захватил его навсегда – миром автомобилей.

Сколько же тогда всего он перевидал в гараже на Большой Ордынке! Несчастные, искалеченные автотрупы, попавшие в Россию во время мировой войны или еще до нее. Через его руки проходили «немцы», «французы», «англичане», «австрийцы», «американцы», гораздо реже – отечественные рижские «Руссо-Балты»… И, ковыряясь в нутре какого-нибудь полумертвого «Уайта» или «Бенца», протирая его керосином, он физически ощущал жалость к этому умному, сложному механизму, призванному служить человеку. И радовался, когда удавалось вылечить машину, вновь заставить ее дышать, ездить – поставить ее на колеса, помочь заново жить. Именно тогда он начал воспринимать автомобиль как живое существо. Машина навсегда перестала быть для него просто набором деталей, «тачкой», как пренебрежительно называли их в Америке. В каждую из них были вложены чья-то фантазия, ум, бессонные ночи, многие из них были настоящими произведениями искусства…

Дальнейшая жизнь тоже была связана с Москвой. Призыв в Красную армию и служба в 1-м запасном телеграфно-телефонном батальоне в Москве – точнее, в гараже батальона. Потом тиф и демобилизация.

С 21-го по 25-й продолжение учебы в МВТУ, параллельно – спорт: лыжи, прыжки с шестом, футбольные баталии за клуб ОЛЛС, а потом – женитьба и работа в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте НАМИ.

Именно его название получил первый проект Липгарта, который он делал совместно с Константином Шараповым – легковой НАМИ-1. Первый советский легковой автомобиль оригинальной конструкции, более того – передовой, не уступающий в прогрессивности знаменитой «Татре-11» Ганса Ледвинки.

Ту запись, которую Липгарт сделал в дневнике для памяти 12 августа 1925 года, он и сейчас смог бы воспроизвести дословно: «Впервые конструирую машину. В нашей машине будет двухцилиндровый мотор с воздушным охлаждением. Применительно к теперешнему уровню нашей техники такая машина, на мой взгляд, самая подходящая. Освоить ее производство не так уж трудно. Маленький завод “Спартак”, который производит запасные части автомобилей, может выпускать 600 машин в год, или две штуки в один день».

А потом, 24 мая 1927-го, появилась другая запись: «У нас сегодня большой праздник. Сконструированный нами автомобиль выдержал ряд испытаний, прошел все комиссии и разъезжает теперь по улицам Москвы, вызывая удивление прохожих. На радиаторе машины гордо красуется марка НАМИ».

Но в дальнейшем работа в рамках института начала стеснять Липгарта. Он возглавлял в НАМИ автомобильный отдел, но понимал, что институт работает не для массового производства, а для себя. Еще в начале 1931-го, вернувшись из США, он высказал директору НАМИ Зелинскому свои соображения: невозможно выполнять конструкторские работы для заводов, не работая непосредственно на заводе, не будучи основательно знакомым с технологическим процессом и без тесного контакта с производственниками. Тем более что и завод такой уже имелся – новейший, построенный по американской технологии ГАЗ в Горьком. Но уйти из института оказалось непросто: директор не отпускал, а когда в сентябре 33-го все же отпустил, то не разрешил забрать с собой тех соратников, которых Липгарт вырастил в отделе за восемь лет. Глупейшее местничество плюс узость мышления! То, чего он терпеть не мог в людях, то, что мешало работе и тормозило прогресс его родной страны.

Как сам он писал в январе 1934-го: «Ушел я (проработав 8 лет) тогда, когда окончательно потерял надежду, что НАМИ будет работать для автозаводов и совместно с ними, ибо всегда понимал, что без связи с промышленностью научный институт – это нуль. Ушел тогда, когда увидел, что заводы начали Институт обгонять и наконец, ушел для того, чтобы помочь самому большому нашему заводу в развитии конструкторской мысли».

Словом – удалось-таки вырваться. На новорожденном ГАЗе после душной клетки НАМИ дышалось легче. Правда, все пришлось начинать с нуля, преодолевать массу трудностей. Но это были правильные трудности. В 1936-м перешли с первенца, фаэтона ГАЗ-А, на «эмку», в 1939-м сделали первый советский (и третий в мире) полноприводный легковой ГАЗ-61-40, в 1941-м – первый армейский вездеход ГАЗ-64. Каждая машина – веха, явление. И с каждым годом рос, становился прочнее авторитет их создателя. Если заходил разговор о советской авиапромышленности, сразу же вспоминались многие фамилии – Туполев, Яковлев, Лавочкин, Ильюшин, Петляков, Поликарпов; если о танковой – Кошкин, Котин, Духов… а вот если об автомобильной, то первой приходила на ум фамилия Липгарта. Нет, конечно, зачинателем советского автопрома общепризнанно был Иван Лихачев, но любой профессионал 1930-х безусловно отдал бы пальму первенства именно Липгарту – молодому, образованному, энергичному, незашоренному, видящему перспективу, к тому же прошедшему стажировку на фордовских заводах.

И вот уже десять лет как он главный конструктор ГАЗа, живет в Горьком. Но в Москве все равно приходится часто бывать… Первое время там оставалась семья.

Липгарт улыбнулся, вспомнив, как не хотела жена переезжать в Горький, и какой аргумент привел он: «У нас же будет машина, я буду возить тебя в московские театры каждый раз, когда тебе захочется!» «Каждый раз», конечно, не получалось, хотя все-таки такие поездки бывали. Но, главным образом, Липгарт ездил в столицу по служебным делам – в тот же наркомат или НАМИ, который, впрочем, давно уже назывался НАТИ.

* * *Скрипя утоптанным снегом, подошли к подъезду наркомата. К «газовцам» сразу же бросились: слышали новость? Приветствия, рукопожатия, «а как у вас?» – все, что обычно говорится, когда люди долго не видятся. Здесь, у подъезда наркомата, толпились «свои» – конструкторы, инженеры, технологи ведущих автозаводов страны, сотрудники НАТИ.

– Ну что, пойдемте, товарищи? – предложил кто-то. – А то начнут без нас.

Внутри просторного вестибюля охранники тщательно проверили пропуска. В гардероб, сдавать шинели, пальто и полушубки, выстроилась порядочная очередь, но все же в просторном зале для совещаний все разместились вовремя. Огромные столы были расставлены буквой П, на истертом зеленом сукне поблескивали тяжелые хрустальные графины с водой, виднелись разложенные карандаши и писчая бумага.

Участники совещания – больше сорока человек – рассаживались за столами. Одеты кто во что: чаще дешевенькие, с лоснящимися локтями, довоенные еще костюмы, но попадалась и военная форма, причем одни ее обладатели еще ходили со старыми знаками различия – потертыми петлицами военинженеров, а другие щеголяли новенькими, введенными в январе 1943-го погонами, окончательно перейти на которые нужно было к 15 февраля.

Усаживаясь на свое место рядом с Лившицем и Кригером, Липгарт бросил быстрый взгляд в сторону президиума. Место наркома пустовало. А вот слева от него сидел плечистый, тяжеловесный человек лет сорока пяти, в хорошем черном костюме, в белой рубашке с галстуком. Вроде и с ничем не примечательным лицом, но все же чем-то отталкивающе неприятным. Чем именно?

«Наверное, глазами», – решил Липгарт, отметив цепкий, внимательный взгляд незнакомца. На какую-то секунду этот взгляд скользнул по лицу Липгарта, и тут же ушел в сторону, уперся в столешницу.

«Где я видел его раньше? Или не видел?» Липгарт силился вспомнить, но ничего не получалось. Да и поди, вспомни! За эти годы он пересекался по работе с тысячами, а то и десятками тысяч людей.

– Здравствуйте, товарищи! – раздался звучный голос с мягким армянским акцентом, и тотчас же присутствующие откликнулись приветственным гулом. Нарком!