Полная версия

Космография

Лев Гиндилис, Наталия Дмитриева

Космография

Глава 1. ВВОДНАЯ

Что такое космография, и чем она отличается от астрономии

Астрономия – наука о космосе. Название «астрономия» происходит от греческих слов «астра» – звезда и «номос» – закон, знание, то есть дословно астрономия – знание о звездах. (Любопытно, что астрология дословно означает наука о звездах.) Но принять это дословное значение за определение астрономии было бы неверно, ведь в космосе находятся не только звезды. Надо сказать, что определение той или иной науки не такое простое дело. Вспоминается, как любимец ГАИШ, профессор Константин Алексеевич Куликов, пришедший в астрономию после рабфака, которого сотрудники любовно называли «дядя Костя», как-то на методологическом семинаре пытался дать определение астрономии. После многих попыток, включающих ссылки на непререкаемых авторитетов, он вынужден был заключить: астрономия – это наука, которой занимаются люди, называющие себя астрономы. Думаю, это самое точное определение, которое можно использовать и для определения всех других наук. Всё же приведем одно из определений, которые даются в справочной литературе. «Астрономия – наука о строении и развитии небесных тел и Вселенной. Астрономия представляет одну из физико-математических наук, которая, используя достижения математики, физики и техники, изучает окружающую нас безграничную материальную Вселенную, состоящую из звезд и их систем, планет, их спутников, комет и метеорных тел, межпланетной, межзвездной и межгалактической среды, включая излучение и энергетические поля» (П.Г.Куликовский. Справочник любителя астрономии).

Современная астрономия подразделяется на ряд дисциплин: астрометрия, астрофизика (включая радиоастрономию, рентгеновскую и гамма астрономию); выделяются также звездная астрономия и внегалактическая астрономия. К астрономии традиционно относят космогонию и космологию. Всё это Космос. Поэтому правильно сказать, что астрономия – наука о Космосе.

Космография – тоже наука о Космосе, тогда в чём их отличие? Можно воспользоваться аналогией с науками о Земле. Есть география, геология, геофизика, сейсмология, геохимия, даже биогеохимия. География – это описание Земли. Также космография – описание Космоса. От астрономии она отличается тем, что ограничивается простым описанием и не рассматривает, как были получены данные о небесных телах и устройстве Космоса. Астрономия включает методы получения данных: как мы определяем расстояния до звезд и других объектов, как определяем массы небесных тел, их температуру, химический состав и другие характеристики. Космография этим не интересуется. Она дает общую картину Мироздания. В начале ХХ века в России читались курсы и были учебники по Мироведению. Мироведение сродни космографии. Астрономией занимаются специалисты, которых готовят в университетах. Космография основывается на данных астрономии и предназначена для широкого круга людей. Каждый должен иметь общее представление об устройстве Мироздания. Методы и детали – для специалистов, общая картина Мироздания – для всех культурных людей.

В Учении Живой Этики космографии придается большое значение. В книге «Надземное» говорится: «Урусвати знает, что космография должна быть введена во всех школах как один из самых увлекательных предметов. Именно она должна включать все области мироведения. Если люди хотят преобразовать сознание народа, они должны ознакомить его с основами мироздания и сделать это научно и привлекательно. <…> Поистине, космография должна быть преподана увлекательно. При этом постоянно должны быть включены новые научные нахождения. Пусть и учебники будут составлены так, чтобы легко было дополнить их новыми сведениями. Многие предметы будут синтезированы в обозрении Космоса. Астрономия, астрохимия, астрология и народные верования – все найдут место в научном объяснении. Наверное, отживающее поколение найдет такой предмет неосуществимым, но Мы имеем в виду молодых».

Почему важно иметь представление об устройстве Мироздания? Наука о Космосе влияет на нравственность. В Живой Этике сказано: «Следует не только учить любить правду, но и развить мышление о Мироздании. Не будем требовать, чтобы люди стали астрономами, но можно советовать мысли о Беспредельности. Неужели люди будут лгать, познавая величие Мироздания?» (Надземное). И ещё: «Среди величия Миров разве можно пребывать в злобе, в убийстве, в предательстве?» (Мир Огненный, ч. I).

Как устроено Мироздание: от Земли до Мультиверса

Охватим взором всю ширь ночного неба, облетим мыслью все бесчисленные миры и тайники бесконечного пространства.

Е.И.Рерих

Солнечная система

Наверное, все школьники знают, что мы живем на одной из планет Солнечной системы. Планеты вращаются вокруг Солнца, а оно вместе с другими звездами входит в гигантскую звездную систему Галактику, насчитывающую более 200 миллиардов звезд. Помимо нашей Галактики, в пределах доступной наблюдению Вселенной (Метагалактики) находятся еще около 10 миллиардов других звездных систем – галактик, похожих и не похожих на нашу. Это в самых общих чертах. А теперь немного подробнее.

Земля – третья по счету планета, если считать в порядке возрастания расстояний от планет до Солнца. Помимо Земли, в состав Солнечной системы входят еще 7, так называемых, больших планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Художественное представление нашей Солнечной системы. НАСА. Фото с сайта https://www.nasa.gov/

Меркурий, Венера, Земля и Марс относятся к земноподобным планетам (или планетам земной группы); Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун образуют группу планет гигантов (на рисунке показаны относительные размеры планет).

Художественное представление сравнительных размеров планет Солнечной системы. Рисунок с сайта https://www.nasa.gov/

Помимо больших планет (их называют просто «планетами»), в состав Солнечной системы входят тысячи малых планет (астероидов). Большинство астероидов расположено между орбитами Марса и Юпитера, это главный пояс астероидов. Еще один пояс астероидов расположен за орбитой Нептуна, его называют пояс Койпера.

До недавнего времени в число обычных планет входил также Плутон, открытый в 1930 г. От других планет он отличается малыми размерами и вытянутой орбитой, к тому же сильно наклоненной к плоскости эклиптики (плоскости обращения Земли вокруг Солнца). В начале XXI века за орбитой Нептуна было открыто множество планет такого же типа, как Плутон, некоторые из них превосходят его по размерам. Поэтому в 2006 г. Международный астрономический союз ввел новый тип планет – карликовые планеты, и Плутон стал первым представителем карликовых планет, а число классических планет уменьшилось до 8-ми.

К числу малых тел Солнечной системы относятся также кометы. Кометные тела обращаются вокруг Солнца по сильно вытянутым эллиптическим орбитам. Большую часть времени они находятся далеко от Солнца и лишь время от времени появляются на нашем небосклоне, образуя красочное зрелище хвостатых светил. Считается, что кометные тела образуют гигантское облако вокруг Солнца, простирающееся на расстояние 100–150 тысяч астрономических единиц (1 астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца). Его называют облаком Оорта. Согласно Ф.А.Цицину, рой кометных тел простирается значительно дальше, захватывая окрестности соседних звезд. Таким образом, между звездами может происходить обмен кометными телами.

Вернемся к малым планетам. Самые маленькие из зарегистрированных астероидов имеют размер порядка нескольких десятков метров. Более мелкие тела называют метеороидами. Сталкиваясь с Землей, крупные метеороиды падают на ее поверхность в виде метеоритов, а более мелкие полностью сгорают в атмосфере, образуя явление метеоров, или «падающих звезд». Помимо метеороидов межпланетное пространство заполнено мельчайшими частицами, размером порядка 1 микрона и меньше. Они образуются в результате столкновения астероидов и метеороидов, а также при распаде комет. Эти мельчайшие частицы космической пыли, сталкиваясь с Землей, не сгорают в ее атмосфере, а выпадают на Землю, образуя постоянный источник обмена веществом и энергией между Землей и Космосом.

Звезды

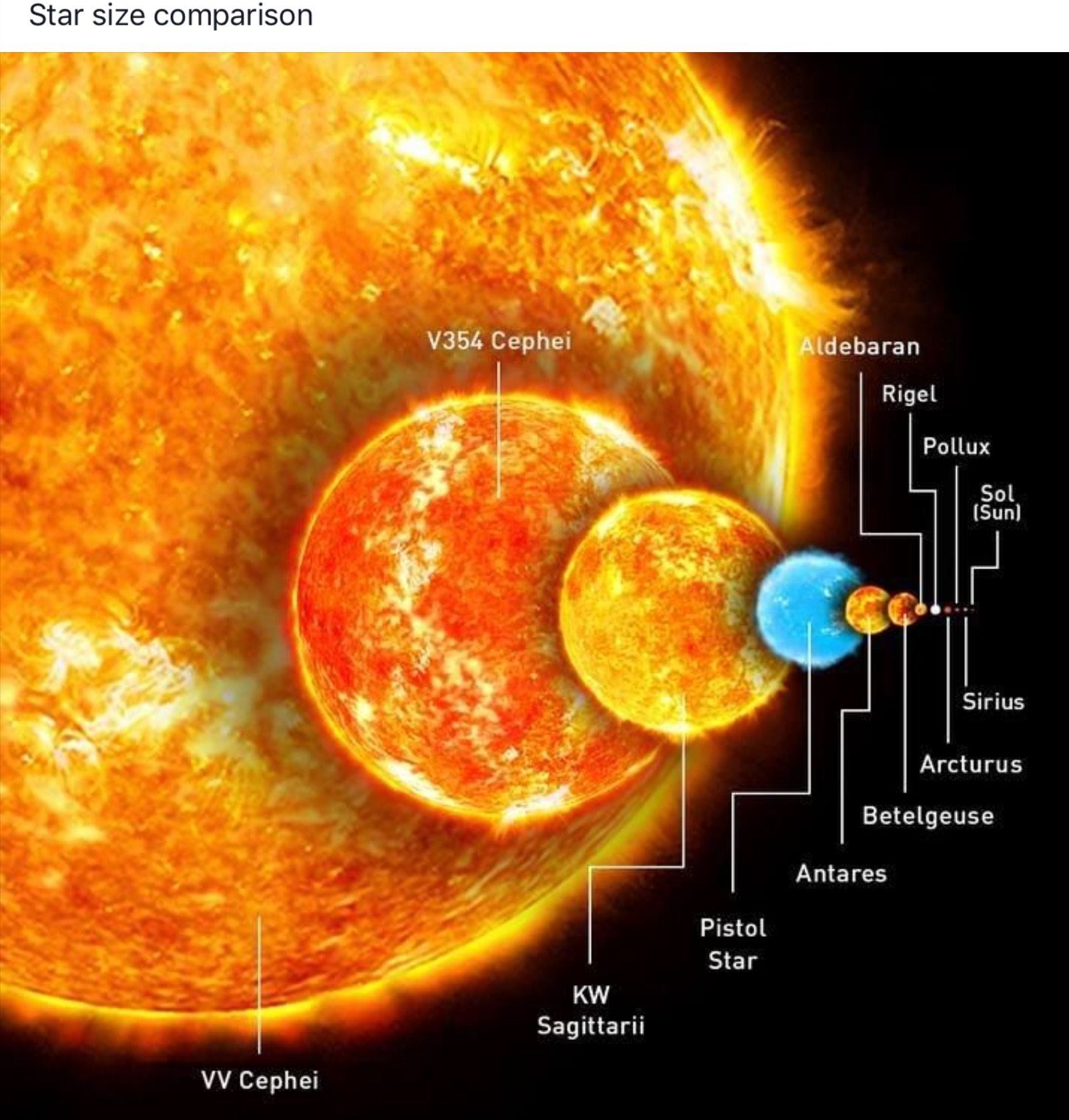

За пределами Солнечной системы простирается гигантский мир звезд. Ближайшая к нам звезда Проксима Центавра расположена на расстоянии 270 тысяч астрономических единиц, или 4,3 св. года. Расстояния до удаленных звезд нашей Галактики в десятки тысяч раз больше. Характерная особенность звезд состоит в том, что это самосветящиеся тела, которые излучают за счет внутренних источников энергии (в отличие от планет, которые светят отраженным светом). Источником звездной энергии являются ядерные реакции, протекающие в их недрах. Массы большинства звезд заключены в пределах от 0,1 до 10 масс Солнца. Но встречаются и более массивные звезды, в десятки раз массивнее Солнца. Большинство звезд по размерам также сопоставимы с Солнцем: их радиусы заключены в пределах от 0,1 до 10 радиусов Солнца. Но существуют звезды гиганты и сверхгиганты, размеры которых много больше – в несколько сотен и даже тысяч раз. Сравнительные размеры звезд показаны на рисунке.

Сравнительные размеры звезд. Рисунок с сайта https://www.nasa.gov/

Таким образом, мир звезд весьма разнообразен. Звезды отличаются не только по массе и размеру. Существует множество типов переменных звезд, новые, сверхновые звезды, нейтронные и даже кварковые звезды. Некоторые звезды – одиночные, другие входят в состав двойных и кратных систем. Но обо всем этом мы говорить не будем, ибо наша задача представить себе общую картину строения Вселенной. Окружающие нас звезды, как уже говорилось, входят в гигантскую звездную систему – Галактику.

Галактика

Большинство наблюдаемых звезд Галактики сосредоточено в плоском диске с небольшим сферическим утолщением в центре. Поперечник диска около 100 тыс. св. лет, толщина – в 100 раз меньше; поперечник центрального утолщения (иногда его называют балдж) составляет около 15 тыс. св. лет. Диск с балджем окружены звездным гало сферической формы. Диск и гало – две основные подсистемы звездного населения Галактики. Предполагается, что вокруг этой «видимой» части Галактики простирается еще невидимое темное гало, образуемое, так называемой, темной материей, присутствие которой обнаруживается только по ее гравитационному полю. В центре Галактики расположено компактное ядро размером около 10 тыс. св. лет. Схематически строение Галактики показано на рисунке. Солнце расположено в диске Галактики ближе к его краю (на расстоянии примерно двух третей его размера от центра Галактики).

Схематичное изображение структуры Млечного Пути, вид с ребра. Рисунок с сайта https://ru.wikipedia.org/

Более тонкая структура включает звездные скопления, плотность звезд в них в десятки раз выше, чем в окружающем звездном фоне. Примером может служить скопление Плеяды, хорошо видимое невооруженным глазом в созвездии Тельца. Все звезды скопления имеют близкий возраст и образуются из одного газопылевого облака. Такие скопления называются рассеянными. Рассеянные скопления находятся в галактическом диске. Звезды галактического гало также группируются в скопления. В отличие от рассеянных звездных скоплений диска, они имеет правильную шаровую форму, и поэтому получили название шаровых скоплений. По размерам шаровые скопления превосходят рассеянные, и число звезд в них намного больше: десятки и сотни тысяч, а в отдельных случаях вплоть до миллиона.

Помимо звезд, важную роль в жизни Галактики играет межзвездная среда, из которой образуются и сами звезды. Она состоит из газа и пыли, перемешанных в отношении 100:1 (по массе). Газ и пыль сосредоточены в галактическом диске. Как и звезды, они распределены неравномерно, образуя отдельные газопылевые облака. Главным компонентом межзвездной среды является водород. Он может находиться в атомарном или молекулярном состоянии. Соответственно, говорят об облаках атомарного или молекулярного водорода. Но, конечно, там представлены и другие химические элементы. Плотность молекулярных облаков на много порядков выше, в них происходит процесс звездообразования. Плотные газопылевые облака не пропускают свет звезд, находящихся за ними. Поэтому они выглядят как темные области на небе, которые получили название темных туманностей. Если вблизи газопылевого облака находятся яркие звезды, то благодаря рассеянию света звезд на частицах пыли, такие облака могут наблюдаться в виде светлых туманностей, которые получили название отражательных. Когда температура звезд, находящихся внутри (или вблизи) газопылевого облака, достаточно высока, они своим мощным УФ-излучением ионизируют газ. Образуется область ионизированного газа, которая излучает как в радиодиапазоне, так и в оптической области спектра. Эти светящиеся области получили название диффузных туманностей. Формы их необычайно разнообразны, они обладают очень богатой тонкой структурой и по красоте не уступают картинам облаков в земной атмосфере. Конечно, наблюдать их можно только с помощью телескопов.

Диффузная туманность в созвездии Ориона. Фото с сайта https://www.nasa.gov/

Говоря о «населении» Галактики, нельзя не упомянуть черные дыры. Они образуются на заключительной стадии эволюции очень массивных звезд, когда последние, лишившись внутренних источников энергии, катастрофически сжимаются до такой степени, что их мощное гравитационное поле не позволяет вырваться за пределы черной дыры ни частице вещества, ни даже кванту света. В центре черной дыры материя находится в сингулярном состоянии, плотность ее теоретически равна бесконечности, практически очень близка к ней. Черная дыра не светит и не греет, но своим мощным гравитационным полем затягивает внутрь себя вещество из окружающего пространства. Поэтому ее называют иногда гравитационной могилой (название не вполне оправданное, ибо, как показывают последние исследования, черные дыры могут таить в себе созидательные возможности). Помимо тех черных дыр, которые образуются на заключительных стадиях звездной эволюции, существуют сверхмассивные черные дыры с массой в миллион и даже миллиард солнечных масс. Они находятся в центрах галактик. Так в центре нашей Галактики находится черная дыра массой 4 миллиона солнечных масс. Свойства черных дыр весьма необычны, при определенных условиях они могут превращаться в гипотетические белые дыры, которые не поглощают вещество, а, напротив, являются источником его истечения. Поэтому наличие черных дыр в центре галактик заставляет вспомнить идею великого астронома XX века Джеймса Джинса, который считал, что в центрах галактик находятся особые точки, где в нашу Вселенную вливается вещество из каких-то других пространственных измерений. Как знать, может быть, эта мысль – в несколько измененном виде (как это не раз случалось в истории науки) – получит со временем подтверждение и развитие.

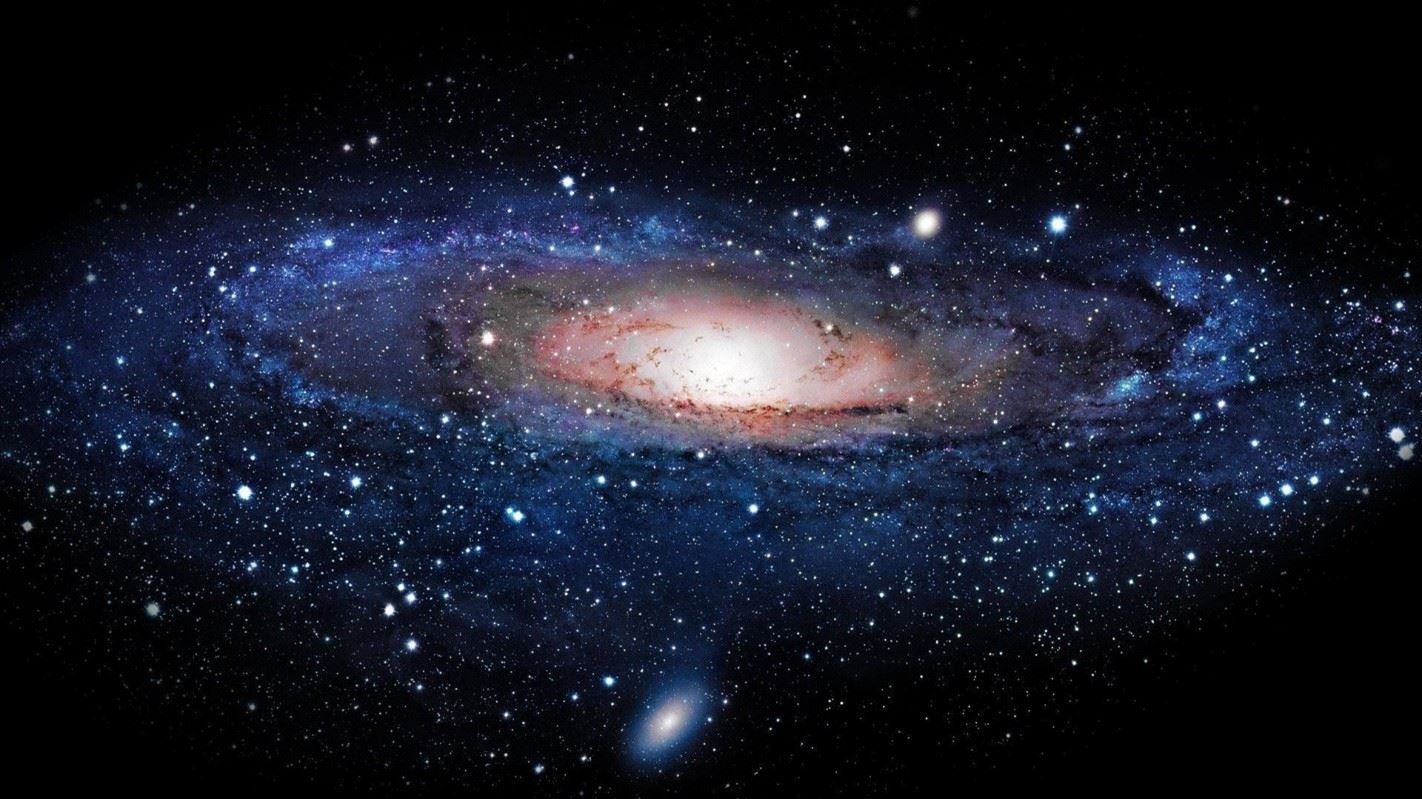

Характерной особенностью нашей Галактики является ее спиральная структура. Мы находимся внутри Галактики и не можем посмотреть на нее со стороны. Но если бы мы могли вылететь за пределы Галактики, то увидели бы примерно такую картину, как на фото. Здесь изображена ближайшая к нам спиральная галактика М 31 в созвездии Андромеды, известная еще под названием Туманность Андромеды (люди с острым зрением при хороших погодных условиях могут видеть ее невооруженным глазом в виде туманного продолговатого пятна).

Галактика М 31 (Туманность Андромеды). Фото с сайта https://www.nasa.gov/

Спиральная структура относится не ко всей Галактике, а лишь к ее диску. Спиральные рукава представляют собой области повышенной концентрации (сгущения) звезд и межзвездного вещества. В промежутках между рукавами плотность галактической материи меньше. Солнце расположено между рукавами – между рукавом Стрельца и рукавом Персея, и движется в направлении последнего. В спиральных ветвях Галактики сконцентрированы почти все молодые горячие, имеющие высокую светимость звёзды. Именно они наиболее ярко очерчивают спиральные ветви. Эти звезды образуются в спиральных ветвях и за время своего существования не успевают покинуть их. Таким образом, спиральные ветви представляют собой место, где наиболее интенсивно идет процесс звездообразования. Возникающие молодые звезды ярким блеском отмечают область своего звездного «инкубатора».

Мир галактик

Еще в начале XX века известная астрономам Вселенная ограничивалась рамками нашей Галактики. Но сегодня мы знаем, что в пределах наблюдаемой области Вселенной находятся не менее 10 миллиардов галактик. «Даже простое наблюдение звездного неба, – писал Н.А.Уранов, – наполняет сердце трепетом. Этот трепет возрастает, когда астрономы поясняют нам, что среди этих мириадов сверкающих центров огромных сил лишь несколько точек являются нашими планетами, а остальные – это могучие центры далеких солнечных систем и грандиозные скопления солнц – галактики» (Н.Уранов. Размышляя над Беспредельностью).

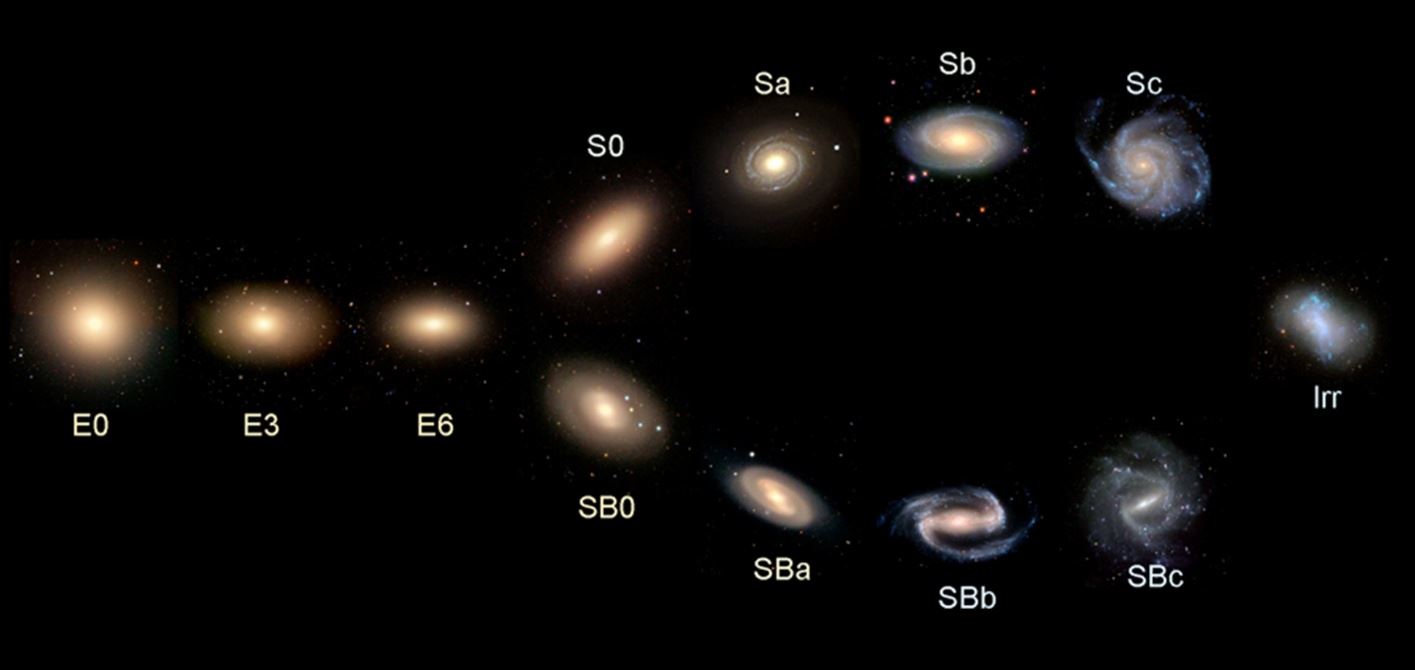

Мир галактик не менее разнообразен, чем мир звезд. По своему внешнему виду галактики делятся на три основных типа: эллиптические (Е), спиральные (S) и неправильные (Ir). Эллиптические галактики имеют форму эллипса, спиральные характеризуются наличием спиральных рукавов и, также как и эллиптические, делятся на несколько типов. Существует также промежуточный тип галактик между эллиптическими и спиральными. Они получили название линзообразных. Наиболее многочисленны спиральные галактики (50 %), эллиптические составляют около 25 %, линзообразные – около 20 %, а на долю крупных неправильных (иррегулярных) галактик приходится только 5 %. Фотографии некоторых галактик приводятся на рисунке. Основные типы галактик отличаются не только по своему внешнему виду, но и по составу, структуре и характеру движения.

Классификация галактик. Рисунок с сайта https://ru.wikipedia.org/

Подобно звездам, галактики образуют группы, скопления и сверхскопления. Скопления галактик делятся на правильные и неправильные. Правильные скопления обладают сферической формой и содержат десятки тысяч галактик. Неправильные скопления менее населенные, в них входят от нескольких десятков до нескольких сотен галактик. Ближайшее к нашей Галактике скопление галактик находится в созвездии Девы, это неправильное скопление, содержащее около 2000 галактик. Ближайшее сферическое скопление находится в созвездии Волос Вероники, оно содержит более 30 тыс. галактик. Часть галактик (около 10 %) не входит в скопления. Среднее расстояние между ними приблизительно в 100 раз больше размеров галактик. Среднее расстояние между галактиками в скоплениях – всего в 10–20 раз меньше размеров галактик. В этом отношении распределение галактик сильно отличается от распределения звезд: среднее расстояние между звездами приблизительно в 20 млн раз превышает их размеры. Таким образом, галактики «упакованы» в пространстве гораздо более плотно. Еще плотнее упакованы скопления галактик, расстояние между ними практически одного порядка с размером скоплений. Часть скоплений, как уже было сказано выше, объединяются в сверхскопления.

Скопление галактик в Волосах Вероники. Фото с сайта https://www.nasa.gov/

Наша Галактика и Туманность Андромеды входят в состав так называемой Местной группы галактик. Она содержит около 50 членов и состоит из двух семейств – семейства Млечного Пути (нашей Галактики) и семейства Андромеды. В семейство нашей Галактики входят несколько карликовых сфероидальных галактик, несколько внегалактических шаровых скоплений и неправильные галактики – Большое и Малое Магеллановы Облака. В семейство Андромеды входит дюжина галактик различных типов. Кроме того, около 10 неправильных галактик образуют периферию Местной группы. Местная группа, скопление в Деве и еще ряд скоплений образуют Сверхскопление галактик, которое насчитывает 20 тысяч членов. С нашим Сверхскоплением соседствует сверхскопления в созвездии Льва и в созвездии Геркулеса.

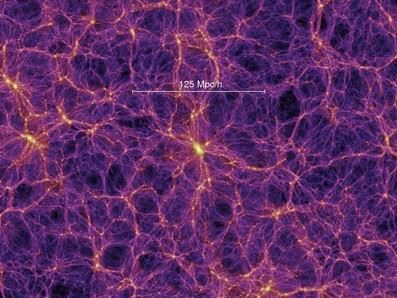

Как распределены сверхскопления? Заполняют ли они равномерно все пространство наблюдаемой Вселенной или образуют структуры еще более высокого порядка – «скопления сверхскоплений»? Оказалось – ни то, ни другое. Крупномасштабная структура Вселенной состоит из сети объемных ячеек, что-то наподобие гигантских пчелиных сот. Стенки ячеек образованы сверхскоплениями галактик, а внутри ячеек галактик почти нет. Эти области получили название пустот, или войдов. На пересечении стенок расположены длинные тонкие волокна, они представляют собой наиболее мощные сверхскопления. А на пересечении волокон, в вершинах ячеистой структуры располагаются самые крупные, богатые скопления галактик. Важно подчеркнуть, что ячеистая структура не собирается в более крупные образования, а в среднем равномерно заполняет пространство наблюдаемой Вселенной.

Ячеистая структура Вселенной. Рисунок с сайта https://ru.wikipedia.org/

Подобные ячеистые структуры широко распространены на Земле, в минеральном царстве и в живой природе. Мы встречаемся с ними на Солнце в явлениях фотосферной грануляции и хромосферной сетки. И, наконец, они проявляются на самых верхних этажах структурной лестницы Вселенной. Это свидетельствует о том, что во Вселенной, в явлениях самых различных масштабов – от молекул до сверхскоплений галактик действуют одни и те же законы организации материи.

Вся доступная наблюдениям область Вселенной, включающая в себя галактики, их скопления и сверхскопления, собранные в ячеистую структуру, образуют систему, называемую Метагалактикой.

Метагалактика

Описывая структуру Галактики и тем более мир галактик, мы ничего не говорили о масштабе – о размерах объектов и расстояниях между ними. Это связано с тем, что космические масштабы слишком велики, чтобы их можно было наглядно представить. Если сказать, например, что расстояние до ближайшего к нашей Галактике скопления в созвездии Девы составляет 65 млн св. лет, а его размер 15 млн. св. лет – это вряд ли что-либо скажет неподготовленному читателю. Можно пояснить, что мегапарсек составляет миллион парсек, а парсек, как уже говорилось, – это такое расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом в 1 секунду дуги. Но такое пояснение мало поможет. Чтобы лучше представить себе размер и соотношение различных структурных образований во Вселенной, воспользуемся масштабом И.С.Шкловского. Уменьшим мысленно земную орбиту до размеров первой боровской орбиты атома водорода (0,5×10–8 см или 0,05 нанометра). В этом масштабе:

расстояние до ближайших звезд → сотые доли миллиметра;

расстояние до центра Галактики → 10 см;

размер нашей Галактики → 30 см;

расстояние до ближайшей галактики – Туманности Андромеды → около 7 м;

до скопления галактик в Деве → 200 м;

размер среднего скопления галактик → несколько десятков метров;

толщина волокон ячеистой структуры → 100 м;

линейный размер ячейки порядка 1 км;

Границы наблюдаемой Вселенной → около 10 км.

При этом объем Метагалактики в сотни раз превышает объем ячейки крупномасштабной структуры.

По мере совершенствования астрономических наблюдений, с применением все более крупных телескопов, границы наблюдаемой Вселенной непрерывно раздвигаются. Может ли этот процесс продолжаться бесконечно? Наблюдая далекие галактики, мы видим их такими, какими они были миллиарды лет тому назад. Мы не можем видеть, как они выглядят в настоящее время (ибо для этого мы должны перенестись на несколько миллиардов лет в будущее), потому мы способны изучать только их прошлое. Таким образом, проникая все дальше и дальше в просторы Вселенной, мы погружаемся все глубже и глубже в пучину времени. Двигаясь к границам Метагалактики, мы как бы получаем развертку событий во времени.