Полная версия

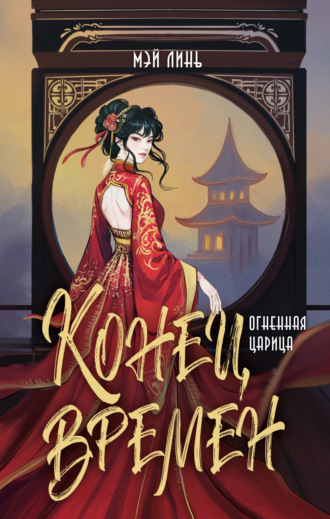

Конец времен. Огненная царица

– Вы в аварию попали, – продолжила она, ободренная моим вниманием.

Попал в аварию. Я напрягся, пошарил мыслью в закоулках памяти – нет, определенно ничего не помню. Какая авария, где…

– Меня что, сбили? – Рано или поздно заговорить все равно бы пришлось.

– Какое сбили! Вы в машине ехали. Это у вас амнезия. В машине вы ехали, уважаемый… Грузовик вас ударил. Под счастливой звездой родились, ни одной царапины, только мозгов сотрясение. А товарищ ваш в реанимации.

Товарищ в реанимации?.. Молния сверкнула перед моим взором, и я все вспомнил!

Каждую осень у нас проходили двухдневные семинары. Выбирали дом отдыха, заселялись в нем на выходные, тренировались с утра до вечера. Каждый день четыре тренировки, каждая по два часа. Первая начиналась в шесть утра. Потом был завтрак. Потом вторая, в десять часов. Потом обед. Небольшой отдых, и еще одна тренировка. Потом ужин, и после ужина еще одна. Всего четыре. К концу выходных народ переставал что-либо соображать, ходил как на автопилоте, но зато происходил качественный скачок в понимании ушу. Кто не понимал, тот чувствовал, хоть даже и спинным мозгом, спинной-то мозг у всякого есть.

В этот раз решили присмотреть новый дом отдыха. Договорились с учителем, я подъехал к нему домой, выехали на его машине – так было удобнее.

Всю дорогу мне было как-то не по себе, что-то сжималось в груди, подташнивало, но я на это внимания не обращал. Меня, как посижу перед компьютером подольше, в машине потом всегда укачивает. Это, говорят, разновидность морской болезни, оттого что экран все время незаметно мерцает.

Только сейчас я понимаю, что компьютер тут не при чем, это был просто страх, страх перед тем, что должно было случиться.

Помню, как на шестьдесят первом километре нас джип обогнал, неприятный такой, грязного какого-то цвета. Сначала повисел немного за спиной, потом вышел вперед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Будда Майтрейя (кит. Милэ) – Будда грядущего.

2

Гуаньинь – Будда милосердия Авалокитешвара, в китайской традиции приобрел женские черты.

3

Бучжи минван (кит. Пусянь) – гневное воплощение бодхисаттвы Самантабхадры.

4

Вэйто – небесный воин, хранитель буддийского закона.