Полная версия

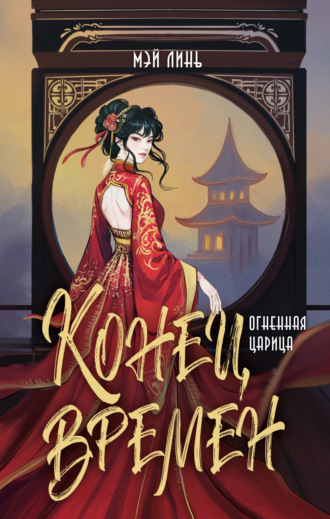

Конец времен. Огненная царица

Мэй Линь

Конец времен. Огненная царица

© Мэй Линь, 2025

© А. Винокуров, перевод, 2025

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2025

* * *Затем, что ветру, и орлу,

и сердцу девы нет закона.

А. С. Пушкин. «Езерский»

Часть первая. Лисы

1. Монах и богиня

Имени своего он так и не сказал…

Всю ночь перед казнью я провела рядом с ним, в камере смертников. Наутро его ждал топор палача, а меня – мучительно долгая, почти бесконечная жизнь.

О чем же говорили мы в ту страшную ночь? Почти ни о чем, и в то же время – о самом важном.

Мы были странной парой – девушка и старый монах в потрепанном желтом халате. Камера, где он ждал казни, тоже была потрепанная, как будто стерлась от сотен узников, прошедших через нее. Мое красное платье было тут единственным ярким пятном, оно изумляло, слепило глаза. Горящий багрянцем ханчжоуский шелк, тончайший золотой рисунок – словно райская птица слетела с небес, а обратно взлететь не смогла, да так и осела на моих плечах, крыльями покрыв руки, а хвостом – спину.

Не для тюрьмы предназначалось это платье, совсем нет: на великосветском балу, в сиянии люстры в тысячу свечей, отраженных мраморным полом, среди изысканных дам и элегантных кавалеров хотела бы я блистать в нем.

Но вместо этого – камера, тьма, ожидание казни…

Правду сказать, это была не совсем камера, скорее небольшая пещера, вся неровная, изъеденная сыростью, с зеленовато-желтыми стенами, поросшими влажным мхом. Обычно здесь держали особо опасных преступников и врагов нашего рода. Многотонная каменная дверь, которую не сдвинуть ни одному человеку, и самые страшные, самые черные наложенные на нее заклятия сторожили выход из этой пещеры. Появись здесь сам патриарх ордена Стражей – даже ему не удалось бы выйти отсюда живым.

Здесь не всегда темно, днем сюда изредка проникает свет. Наверху, под сводами пещеры, еще в начале времен был сделан небольшой пролом, через него солнце заглядывает внутрь. Золотой луч косо ударяет в стену, в нем пляшут искрящиеся пылинки, а мох вокруг начинает гореть и светиться. Вся пещера преображается: кажется, будто изумруды, рубины и бриллианты разбросаны по стенам и горят – красным, голубым, зеленым и желтым. Они горят небывалым, жарким огнем, и кажется, будто попал в сказку.

Но это только кажется.

Едва солнце садится, в камере устанавливается непроглядная темень. Узник нашаривает дрожащими пальцами спички, тревожно кашляя, чиркает ими… И в пещере образуется два источника света: один – оплывшая стеариновая свеча, а второй – бритая голова монаха, отражающая собой эту свечу.

Это единственная роскошь, которую позволяют ему в заключении, – регулярно брить голову.

Он всегда кашляет, зажигая спички. Я думаю, от волнения: боится, что они отсырели и придется сидеть всю ночь в темноте. Ему все равно, ночь или день, но есть еще я, и я не могу сидеть без света, я смертельно боюсь этой темноты, что странно, ведь я сама – порождение тьмы и не должна бояться ничего. Однако здешней тьмы я боюсь, я ее ненавижу, ибо она – сестра смерти, и рано или поздно она его поглотит. Вот почему я могу сидеть здесь только при зажженной свече, вот почему он всякий раз кашляет, и руки его дрожат, когда он чиркает спичками.

Но свеча все-таки загорается. Не сразу, понемногу огонек начинает теплиться и из маленькой светлой точки величиной со спичечную головку разгорается в желтый нервный цветок, мерцающий и отбрасывающий робкие тени на серую скальную породу.

Колеблющийся свет выхватывает из темноты лицо узника. Мощный широкий лоб, тяжелые кустистые брови, орлиный нос, твердо очерченный подбородок – он был бы грозен, этот узник, если бы не глаза, усталые, добрые, светлые. Глаза эти, кажется, способны все понять и все простить. Глаза отца, для которого все люди – дети.

Когда он улыбается, мрак, царящий вокруг, на миг отступает. Я знаю, это он рассеивает его своей улыбкой.

Он совсем не похож на китайца, может быть, потому что вера его пришла из других земель. Ex oriente lux, свет с Востока, говорят христиане. А сюда, в Китай, свет идет с Запада, из Индии. Две тысячи лет назад принесли его хэшаны, буддийские монахи-подвижники. «И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его!» – это тоже про них, подвижников, аскетов, приговоренных…

За этот свет многие из них отдали свои жизни – утонули, переходя глубокие реки, разбились, упав с отвесных скал, насмерть замерзли на горных перевалах, были растерзаны дикими животными, зверски убиты местными князьками, замучены шаманами и колдунами, служившими злым духам, разорваны на части обезумевшими язычниками.

Монах, сидящий в камере, – из числа этих приговоренных. Как и его предшественники, он погибнет за истину. Разница между ними только в том, что мы живем не во II веке от Рождества Христова, а в XXI, и это лишнее доказательство того, что время никуда не идет, а люди не меняются, несмотря ни на что. Прошли тысячелетия – и за веру снова начали убивать.

Умрет и он, умрет очень скоро…

Я сижу рядом с ним на тонкой ветхой подстилке, и меня сотрясает дрожь. Мне холодно и страшно, но я борюсь с собой, борюсь из последних сил. Правда, сил мало – все куда-то делись, когда объявили приговор.

Время от времени, когда отчаяние овладевает душой, я начинаю всхлипывать. Он рассеянно гладит меня по голове, рука у него твердая, шершавая, как у землекопа, и теплая, нежная.

– Не плачь, дитя, – говорит он. – Все проходит, и это пройдет.

Счастье, что в камеру никто не заходит, иначе работы у палача удвоилось бы: предателей у нас не любят. Дело смертных – умирать, наше дело – парить в эмпиреях.

Но мне сейчас все равно. Ничто на свете не имеет значения, кроме усталого человека в ржавых кандалах, сидящего рядом со мной. Глаза его выцвели от старости, как и халат, лицо морщинистое, коричневатое – средневековая карта не открытых еще земель, но нет для меня на свете лица лучше этого… Доброта и милосердие, любовь и прощение – вот что вижу я в этих глазах.

Их скоро не будет больше, этих глаз. Ни этих глаз, ни этого лица, ни этого человека – ничего. Наступит утро, и я никогда его не увижу, никогда-никогда.

Простые смертные встретят друг друга на небесах, я же не встречусь с ним никогда: мои небеса – это ад чудовищ с картин Босха, других у меня нет и не будет. Встретиться с ним мы могли только здесь – на земле, в камере. Мы и встретились. А теперь расстаемся…

Он смотрит на меня, улыбаясь. Я не могу это выдержать: плачу, скулю в голос, как собачонка, прижимаю кулачки к глазам, чтобы ничего не видеть, утыкаюсь ему в грудь. Слезы все льются и льются.

До сегодняшней ночи я и не знала, что умею плакать. Я думала, что лишена этой слабости, слишком человеческой, но эта ночь многое открыла мне, слишком многое. Как быстро она проходит, погибельно быстро…

Больше всего на свете я хочу сейчас быть сильной: не обременять его, а поддержать. Пусть смерть его будет легка.

Как странно это звучит, как безумно! Ведь на самом-то деле больше всего на свете я хочу спасти его. Но спасти его нельзя, невозможно.

– Судьба ведет меня, – говорит он непреклонно. – Это тело стало мне тесным, пора перейти на тот берег.

На неровном полу стоит большое белое блюдо, на нем орехи бледной горкой, янтарный стыдливо сморщившийся инжир, солнечная курага и светло-зеленый агатовый изюм. Это все тайком принесла ему я, потому что монахи не едят мяса.

Больше всего он любит орехи. Это у него с детства, когда он часто голодал, а орехи сытные, быстро утоляют голод. Но сегодня он даже не глядит на блюдо. В эту ночь он не ест ничего, только смотрит на меня. А я смотрю на него, чтобы запомнить навсегда, чтобы не забыть.

Это последняя наша ночь; свеча догорит, и новую уже не поставят. До этой ночи было много других, о которых никто не знает. И не было ночи, чтобы я не уговаривала его бежать. И не было ночи, чтобы он не отказался.

– Было бы глупо бежать, – говорит он, и в глазах его поблескивают веселые искорки. – На старости лет судьба подарила мне бесценный подарок – тебя, а если я побегу, они тебя убьют. Тогда к чему все это?

– Мы убежим вместе, – прошу я. – Мы уедем отсюда далеко-далеко, нас никто не отыщет.

Он несогласен, он хмурится.

– Они найдут нас везде, ты же знаешь, найдут и покарают. Мне терять нечего, я ведь и так умру, но ты…

– Мне все равно! – На глазах моих выступают слезы. – Я ничего не боюсь, и я умру, если умрешь ты.

Он качает в ответ головой. Свеча вздрагивает, вздрагивают и тени на стенах, становятся глубже, вытягиваются до потолка.

– Я встретил тебя, и миссия моя исполнена, – говорит он. – Тело мое ты не спасешь, да это и не нужно. Твое дело – спасать человеков.

Я гляжу на него в растерянности, я напугана.

– Как я могу? – шепчу я. – Ведь я проклята, я чудовище.

– Ты не чудовище, ты красавица, – отвечает он, – спроси кого хочешь.

Глаза его смеются, он делает вид, что не понимает меня.

Я знаю, что говорю, но он знает больше меня.

Люди, глядя на меня, видят юную богиню. Они видят невинную челку, брови вразлет, тревожные, как море, глаза, вздернутый нос, высокие скулы и юношески пухлые губы. Юную Одри Хепберн – вот кого они видят.

Совсем не то вижу я. В зеркале я вижу монстра, которого ношу в себе, – чудовищного, черного, беспощадного. Словно гигантский паук выходит на меня из зазеркалья, шевеля ядовитыми жвалами, ища, где бы нанести смертельный удар, и я не могу с ним бороться, потому что чудовище – это я сама, и нет мне спасения.

Но он монах, и он смотрит глубже. Там, в немыслимой глубине, он видит то, чего не вижу я, и даже то, чего и вовсе не может быть. Он видит бессмертную душу, в которую я никогда не верила.

– Бесконечно милосердие Будды, – говорит он. – Все могут быть спасены. Даже боги. Даже голодные духи.

Боги – да. Голодные духи – тоже да. Это все про нас, лучше и не скажешь.

В древности, когда последнее слово было за шаманом, нас считали богами. Маленькие чумазые люди в звериных шкурах корчились возле своих пещер и костров, не смея поднять глаза к небесам. Мы являлись к ним в сиянии молний, в пушечных ударах грома, мы убивали единым словом и даровали жизнь мановением руки. Люди приносили нам кровавые жертвы, молились нам, старались умилостивить.

Я помню одного охотника. Смуглый, курносый, безбородый, совсем юный, однажды он увидел меня, когда я купалась в реке. Это была бурная горная река, неглубокая, но свирепая; она стремительно неслась среди валунов, пенилась, рычала и билась в берега. Воды ее были ледяными, любого смертного она поглотила бы в считаные секунды, но я стояла посреди нее, обнаженная и прекрасная, и волны бурлили вокруг, бессильные сдвинуть меня с места. Увидь меня Гесиод, он разглядел бы во мне нимфу, однако что мог знать о нимфах первобытный охотник?

Потрясенный, юноша упал лицом в землю: он принял меня за богиню. Да я и была богиней, других богов они не знали. Я хотела растерзать его за дерзость, за то, что он видел меня обнаженной, но глянула на его спутанные светлые волосы, на дрожащую покрытую смертным потом спину и остановилась. Это был первый раз, когда милосердие коснулось моего сердца.

Он остался в живых, однако уже не был таким, как его соплеменники. Когда другие, наевшись вдоволь жареного мяса, заваливались спать или любиться, он брал в руку два камня, заостренный и круглый, и шел к скале. Он выбивал на ней рисунок. Это был необычный рисунок: он рисовал мой образ, меня – такую, какой я ему запомнилась в день нашей встречи. Он был первобытным художником, никакой техники у него не было и быть не могло, и все же это было искусство, потому что породило его вдохновение. Охотник выбивал рисунок на серой неровной скале по много часов кряду, руки его сводило судорогой, однако он продолжал свое дело.

Сородичи смеялись над ним, но он не обращал на них внимания. Самки, мурча и покачивая бедрами, пытались привлечь его своими грубыми прелестями. Была среди них одна особенно опасная – рыжая, большегрудая, дерзкая… Но он думал только обо мне, рисовал только меня.

Такая верность поражала воображение, и она заслуживала награды.

В один из дней на стойбище напали охотники из враждебного рода. Все племя было перебито, в живых остался только мой охотник – я лично позаботилась об этом. Придя в себя, он долго оплакивал сородичей, потом соорудил гигантский погребальный костер, а на следующий день отправился далеко на север, и больше я его не видела…

Много позже появились церкви и священнослужители, и вот те же, кто нам молился, назвали нас демонами и пошли на нас войной. Это была роковая ошибка, и они ответили за свою дерзость: мы были высшей ступенью эволюции, никто не мог сравниться с нами.

Но хэшан Махаяна – так он себя зовет – открыл новую страницу в нашей истории: он нашел в нас душу. Ну, может быть, не во всех, однако во мне точно.

Когда это случилось, я стала уязвимой. Еще вчера несокрушимая богиня, сегодня я чувствовала себя травинкой на ветру вечности. Я плакала и смеялась, я любила и ненавидела – и это было невозможно вынести. Но это было. И причиной всему стал хэшан Махаяна.

И вот сейчас он сидит рядом на старой ворсистой подстилке и рассеянно гладит меня по руке.

Я помню, как увидела его в первый раз. Каждая секунда той встречи запечатлелась в моей памяти.

Я была в своем чертоге, когда его привели, лежала, откинувшись, на высокой кремовой кушетке, такой мягкой, что в ней можно было утонуть. Я была полуодета, на мне была туника розового цвета с кружевами на плечах. В руке я держала первое издание «Божественной комедии» Данте – тяжелый в кровавом бархатном переплете том. Кем я хотела быть в тот миг – королевой, махой, распутницей? Я и сама не знала. Знала только, что выгляжу сногсшибательно. Зеркала вокруг отражали меня многократно, и этот вид мог помрачить ум любого мужчины.

Но он был не мужчина, а монах.

Он стоял передо мной избитый, окровавленный, на лице его багровели свежие синяки, глаз распух, халат был разорван, однако улыбался он точно так же, как и сейчас. Как будто нет на свете горя, насилия, унижений, нет даже смерти, а всё – только жизнь, любовь и спасение.

– Как твое имя, монах? – спросила я его, спросила сурово и пренебрежительно, ведь он был всего лишь человек.

– У монахов нет имени, – отвечал он. – Мы отреклись от имени, родственников, плотской любви – от всего. Впрочем, если хочешь, зови меня хэшан Махаяна. Хэшан – это и есть монах, а Махаяна…

– Я знаю, что такое Махаяна, – перебила я его.

Мне показалась смешной его важность, а особенно его имя. Я решила осадить его.

– А знаешь ли, хэшан Махаяна, что тысячу лет назад в Тибете монаха с таким же именем, как у тебя, растерзали на части, и только за то, что он проиграл в богословском споре буддисту-индийцу?

Я думала, он испугается, но он лишь улыбнулся.

– Истина не может проиграть, – сказал он спокойно. – Человек может, истина – никогда.

Меня еще тогда поразило его спокойствие. Он не был даосом, он был обычным человеком, откуда же в нем было столько мужества и презрения к смерти, словно не судьба его тащит на плаху, а он сам управляет судьбой? Я решила присмотреться к нему поближе и сделала это, на свою беду.

До встречи с Махаяной я не была счастлива, но была неуязвима. Белое было белым, черное – черным, горы были горами, реки – реками. Когда хэшан Махаяна вошел в мою жизнь, мир перевернулся. Я узнала любовь.

Это не была плотская любовь – меня охватило чувство, которое испытывает мать к ребенку. Вокруг плыли мириады миров, и в них жили мириады существ, огромных и микроскопических, красивых и отвратительных, разумных и начисто лишенных сознания. И все они требовали любви, все ждали ее, все искали – и все ее заслужили. Всех нужно и можно было спасти. И даже такая чудовищная тварь, как я, тоже заслуживала спасения, потому что любовь существует для всех, и никого нельзя вычеркнуть.

Мир стал дорог мне, а прежняя моя жизнь, жизнь безжалостного прожорливого божества – отвратительна. Но вместе с любовью на горизонте моем появилась печаль, появилась смерть. Раньше ее темный образ не смел оскорбить мой взор, теперь же она стояла рядом со мной, и сегодня она исполнит свою страшную миссию. Такова цена прозрения, цена света истины.

И все равно я ни о чем не жалела. Доведись мне повторить все еще раз, и я пошла бы тем же путем еще и еще, десять, сто, тысячу раз – насколько хватило бы сил.

Хэшан Махаяна не хотел бежать от смерти, и он был прав. Он должен был умереть, чтобы я родилась к жизни. Так зерно умирает, чтобы родился колос. Таков закон – всеобъемлющий, всеохватный.

Вот только я такого закона не признаю, нет. Я желаю одного: быть с ним рядом. Если ему суждено умереть, то и мне тоже. А жить рядом с ним – о, это было бы немыслимое счастье! Но это счастье мне не дано.

Он смотрит на меня и видит мое смятение. Он видит, что я стою на самом краю бездны, однако он хочет, чтобы я жила.

– Ты должна жить, – настойчиво повторяет он мне, – ради этого я и умираю. Я верю, ты спасешь множество людей.

Да, он верит в это. Только я в это не верю. У меня нет больше сил, я не смогу с ним расстаться. Единственное, что я чувствую сейчас, – отчаяние от того, что больше не увижу его, не услышу его, не коснусь его никогда…

Я знаю, что все пойдет так, как и должно идти, но ничего не могу с собой поделать. Это бунт перед богами. Если вы есть, обращаюсь к вам и требую справедливости! Будда Майтрейя[1], милосердная Гуаньинь [2], гневный бог Бучжи минван [3], несокрушимый страж закона Вэйто [4], черный князь ада Яньлован, к вам обращаюсь я и говорю, что нет закона, который я не готова нарушить, нет черты, которую я не преступлю, лишь бы спасти его, спасти любой ценой!

Но боги молчат, боги не слышат. Лишь колесо закона, скрипя в немыслимом космическом холоде, равнодушно вращается, подминая под себя еще одну жизнь, одну из миллиардов.

Хэшан смотрит на меня из-под ресниц, смотрит туманным взглядом, как будто бы уже из-за границы этого мира. Загрубелые руки его холодеют, дыхание становится реже – он готовится уйти, палач лишь довершит начатое им самим.

Я не могу это вынести, сердце мое кровоточит. О, как больно теперь, как страшно! Увидеть истину, найти пристань – и в один миг потерять все.

Страх охватывает меня, страх и отчаяние.

Я то начинаю рыдать, то всхлипываю, как брошенный ребенок. У смертных бывают ночи, когда девушка становится женщиной, а я в эту ночь впервые стала ребенком. Ребенком, который обрел отца – и вот теряет его, чтобы остаться одному под мертвенным взглядом созвездий.

И даже теперь, у последней черты, на пороге расставания он отказывает мне в самом простом: он не хочет назвать свое настоящее имя. Это имя было бы для меня дороже всего на свете, я хранила бы его как драгоценную жемчужину. «Скажи, – молю, – скажи…»

Я прошу его, умоляю, но он лишь улыбается одними глазами. Какие у него глаза! Ради этих глаз я простила человечество, простила и полюбила его.

Однако он опять не говорит своего имени. Тогда я угрожаю ему, я говорю, что без имени не отпущу его, и только тут он поднимает на меня взор:

– Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет…

Я знаю, это английский поэт Шекспир, он гений. Но гений не выше жизни и смерти, и гений не отменит законов природы.

Утром его ведут на казнь.

Мы движемся длинными подземными коридорами. Охранники идут по бокам, голые по пояс, крепкие мышцы их блестят и переливаются в мерцающем отблеске висящих на стенах светильников. В руках у них ритуальные стальные мечи, так принято у нас. Он всего-навсего человек, и особых почестей ему не положено, но он хэшан Махаяна, и смерть его – тоже наше торжество, хоть и совсем небольшое.

Я иду чуть позади, платье мое мерцает кровавыми всполохами. Лицо мое бесстрастно, но сердце рвется на тысячи кусков. Это китайская пытка. С каждым шагом я чувствую, что кусок моего сердца отрывается и обрушивается в огненную пропасть. Скоро сердца совсем не останется, но ведь я могу жить и без сердца.

Перед тем как выйти из пещеры на яркий свет дня, он оборачивается и бросает на меня последний взгляд:

– Я научил тебя всему. Всему самому важному из того, что знал. Когда-нибудь ты вернешь этот долг…

2. Охота на дьявола

Сегодня этот день настал. Сегодня я верну свой долг.

Хэшан Махаяна не позволил себя спасти, но я могу спасти другого. Этот другой – учитель Тай.

Десять лет назад он переехал из Китая в Россию. Он учит здесь традиционному ушу. Это древнее боевое искусство, ему нет равных как по эффективности, так и по сложности обучения. Но одно дело – учить, и совсем другое – учиться. На мой взгляд, учитель Тай попусту тратит драгоценное время.

Однажды я подсмотрела, как он тренировал своих учеников.

Это были обычные люди, неуклюжие, недалекие, примитивные. От них не требовалось ничего сверхъестественного: их не заставляли бегать по отвесным стенам, прыгать с высоких скал или разбивать голыми руками огромные валуны. От них требовалось только добросовестно тренироваться, но и на это они были не способны.

Они не понимали простейших вещей, больше того, они даже не старались их понять.

Тренировка проходила на заднем дворе средней школы. Начиналась она в семь часов вечера, однако приходили ученики когда хотели: на полчаса позже, на час, на два. Некоторые заявлялись перед самым концом. Словом, дисциплиной здесь и не пахло. Попробовала бы я так тренироваться! Да меня просто бросили бы на съедение крокодилам, и были бы правы.

Нет, люди не могут перенять подлинную традицию, это слишком трудно. Ежедневно годами тяжело тренироваться – кто сейчас способен на это? В ушу есть методы трудные, есть методы сложные, есть методы трудные и сложные одновременно. Если метод не трудный и не сложный, он не является действенным – вот правило, на которое нужно опираться и которое неспособны понять современные люди. Все они взыскуют фанфа, хитрого способа, при помощи которого можно в короткие сроки стать мастером, но такого способа нет. Единственный способ – тяжелый труд и самоотречение.

Часами стоять столбом, стелиться по земле, как змея, взмывать в воздух, как ласточка, набрасываться, как тигр, отскакивать, как антилопа, бить пальцами в чан, наполненный гравием, так, что чернеют и сходят ногти, а глаза слезятся и слепнут – кто сейчас способен на такой подвиг? Вот именно поэтому лучшие времена ушу в прошлом, оно умерло с великими мастерами древности, а то, что есть сейчас, не имеет к этому никакого отношения. Исключение одно – традиция, которой учит мастер Тай.

Но, как уже говорилось, кроме учителя нужен ведь и достойный ученик, а взяться ему неоткуда. Тай, я знаю, ездит по миру и ищет такого ученика, и если он его найдет, это будет означать катастрофу для нашего племени.

Но он не найдет его…

Тем более трогательна его забота об учениках. Любой из этих недотеп постоянно чувствует его поддержку и защиту, но я вижу, что все это зря. В них нет даже такой простой вещи, как постоянство. Случись что, они не задумываясь бросят тренировки и предадут его. Для него ушу – это жизнь, для них – лишь времяпрепровождение.

Впрочем, что мне до его учеников, мне нужен сам учитель Тай. Как уже говорилось, я должна спасти его, но это не единственный мой долг, у меня есть и другая обязанность.

Я должна его убить.

Одно из двух, скажете вы, или убить, или спасти, совместить это никак нельзя. Знаю, что нельзя, однако придется.

Он – мастер-наставник школы Сокровенных Небес, или, как ее еще называют, ордена Стражей. Орден Стражей – наши злейшие враги, а мастер-наставник ордена – самый страшный из всех, вот почему нужно его убить.

Но он – непобедимый боец и последняя защита человечества, потому-то я и должна его спасти. Я не могу убить его сама и не позволю сделать этого никому другому.

Когда я увидела его в первый раз, то подумала, что случилось чудо. Мне показалось, я вновь увидела хэшана Махаяну. Нет, конечно, внешне между ними нет ничего общего, и однако же, они очень похожи.

Сейчас я понимаю, что в жизни своей не встречала более близких людей, чем учитель Тай и хэшан Махаяна. Временами мне кажется, будто Махаяна воплотился в учителе, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не кинуться к нему, не обнять его, лишь бы был рядом, не уходил никогда-никогда…

Может, однако, все это мне только кажется: после смерти Махаяны, погибая от отчаяния, я инстинктивно ищу такого же человека, как он. В каждом встречном я пытаюсь найти его черты. В одном вижу его улыбку, у другого – его глаза, у третьего такая же походка, как у Махаяны, но это всё внешние черты, необязательные, случайные. А учитель Тай имеет с ним внутреннее сходство: он так же, как и монах, озарен внутренним светом.