Полная версия

Мост

Мост

Александр Лошаков

© Александр Лошаков, 2025

ISBN 978-5-0067-6450-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

25 мая 1914 года

г. Москва

Идея собрать строителей Казанбургской железной дороги пришла председателю акционерного общества Московской железной дороги – Николаю Карловичу фон Мекку.

Встречу решили провести прямо в строящемся здании Рязанского (Казанского вокзала). К маю 1914 года был закончен громадный зал-ресторан I и II класса, обставленный в стиле Петровской эпохи. Стены, затянутые зелеными с розовым шпалерами, производили впечатление роскоши и богатства. Деревянный резной плафон с изображением в аллегорическом виде городов и народностей тех губерний, с которыми соприкасается линия Московско-Казанской железной дороги, впечатлял.

Обстановка способствовала объявлению о начале строительства линии «Казань – Екатеринбург».

Приглашение получили гости общим числом в двести человек. Помимо главных акционеров присутствовали: банкиры, научная элита инженерного проектирования железных дорог и, собственно, сами инженеры-путейцы, вплоть до начальников участков.

В начале собрания слово взял сам Николай Карлович. Как человек, умеющий хорошо считать, говорить он не умел, от чего говорил долго и нудно.

Из его речи, густо пересыпанный цифрами, присутствующие, в частности, узнали: протяжённость железной дороги составит 800 верст, будут устроены пять тоннелей общей протяженностью 3 версты и несколько скальных выемок, 10 больших мостов и около 40 малых. По последним подсчетам, постройка обойдется в 90 тысяч рублей за версту, вся же линия – в 75 млн. рублей, включая сюда и стоимость веток в Ижевский и Воткинский казенные заводы.

Установленный срок окончания дела был определен 17 мая 1917 года.

С особой гордостью было заявлено о ценах на выкуп земли у крестьян и домовладельцев под цели строительства, выходило:

За одну десятину земли из-под леса – 50, за десятину пахотной земли – 80, за десятину покоса – 90, за десятину приусадебной пашни – 200 рублей (одна десятина – 1,09 га).1

Многие из присутствующих делано аплодировали докладчику при оглашении цифр по выкупу земель, прекрасно зная, выплаты эти, если будут, то только после того как дорога заработает в полную силу.

Наконец доклад закончился, и все приступили к шампанскому, «атмосфера стала жиже»2Потекли тосты.

Когда дело дошло до известного мостостроителя Лавра Дмитриевича Проскурякова, тот сказал речь, которую следует считать образцом верности профессии и служения обществу.

– Господа, я проектирую и строю мосты, если бы человечество поменьше строило заборов и стен, а побольше мостов, мир был бы иным.

Судите сами, мост всегда стремится соединить, например, берега реки или стороны горных ущелий. В древнем Египте мосту придавалось сакральное значение, ибо он вел человека через воду или реки, чтобы добраться до Полей Иалу, райского места для души умершего. Представляете, как тонко они подметили, мост нужен для того чтобы попасть в лучшее место. Когда я с моими коллегами проектирую это инженерное чудо, я всегда верю, оно приведёт к хорошему.

Давайте поднимем бокалы и выпьем во славу этих сооружений, пусть судьбы людей соединяют красивые надежные МОСТЫ, может тогда будет меньше горестей и бед?

Глава 1

20 января 1916 года

г. Москва

большая зала

Московского института инженеров путей сообщения

Императора Николая II.

Заседание комиссии по присвоению звания инженера – мостостроителя с выдачей диплома о высшем техническом образовании проходило в большом зале главного корпуса Московского института путей сообщения Императора Николая II под председательством ректора, действительного статского советника, ординарного профессора Тяпкина Николая Дмитриевича.

Сама атмосфера торжественности и значимости мероприятия нарушалась тем, что проходила она в тяжелое для Империи время: вот уже третий год шла большая европейская война, провозглашённая в России отечественной, но фактически переставшая ею быть к началу 1916 года.

Претенденты на диплом входили в зал согласно алфавитному списку, всего значилось сто десять фамилий.

Студенты были разные: те, кто прослушал трёхгодичный курс и закончил двухлетную железнодорожную строительную практику, составляли большинство, впрочем, немало пришло и тех, кто закончил практику значительно раньше и получил в своё время выпускное свидетельство, а теперь решил сдавать экзамен на диплом и звание инженера.

Главное здание Московского института инженеров путей

сообщения Императора Николая II.

Люди разных возрастов, сословий и жизненного опыта по очереди входили в зал и ждали рестрикта высочайшей комиссии. Прохождение этого этапа отнюдь не являлось формальностью, хотя, в условиях разнузданности политической жизни в Империи, которая сложилась к началу шестнадцатого года, не выдача диплома при условии успешно сданных экзаменов и прохождения практики было всё же осложнено.

Ранее, до либеральных правил установленных думой Родзянко, диплом можно было не выдать по политическим мотивам. Например, если студент принимал участие в революционных собраниях или был замечен в других выступлениях против самодержавной власти, ныне такой мотив мог быть оспорен, словом, либеральная расхлябанность, прикрываемая болтовней с высоких думских трибун сильно влияла на академическую жизнь.

Так считал ректор Николай Дмитриевич и большинство его коллег.

По сему, когда в залу вошёл молодой человек со звучной дворянской фамилией Гаабе и величавым именем – Владимир, на лице председателя комиссии промелькнула благосклонная улыбка.

Он знавал эту семью. Вильгельм Петрович, отец стоявшего перед ним выпускника, был инженером при лаборатории Лавра Дмитриевича Проскурякова, знатного ученого спроектировавшего не один железнодорожный мост в Российской империи, а посему и Володя с детства считался своим, институтским ребёнком.

Глядя на юношу, опрятно одетого в форменный чёрный сюртук своего заведения, Тяпкин удовлетворённо заслушал короткую справку о сданных экзаменах, теме дипломной работы претендента на высокое звание инженера-мостостроителя.

Гордиться Владимиру Вильгельмовичу, несмотря на возраст, было чем: отличные аттестации, прекрасные отзывы как о пройденной практике, так и о теоретических знаниях. Единственное, что немного смутило комиссию, – тема его дипломной работы: «Разрушение мостов подрывом».

– Помилуйте, любезный, что за странная у вас тема диплома, – задал свой вопрос профессор Кнорре.

Юноша вопросу не удивился и, казалось, был к нему готов, поэтому ответил быстро и чётко:

– Господин профессор, уважаемый Евгений Карлович, идёт война. Я планирую пойти на фронт в должности вольноопределяющегося и впоследствии сдать экзамен на офицерский чин, посему считаю, в столь тяжкое время для отчизны надо не только знать, как строить, но и как разрушить построенное для отпора врагу.

– Достойный ответ, господа, – удовлетворенно отметил председатель и тут же продолжил, – предлагаю, не мешкая, утвердить решение о присвоении звания инженера и приготовить диплом к вручению.

– И все же это как-то странно, – не унимался автор технологии совмещения кессонных работ с одновременным искусственным понижением подземных вод3, – я считал, у нас учат строить, а не разрушать.

– Успокойтесь уже, Евгений Карлович! – неожиданно повысил голос Тяпкин. – Время разбрасывать камни и время их собирать – это разные времена. Сейчас надо послужить отчизне не только созиданием, но и «рушением». Зовите уже следующего, – обратился председатель к секретарю.

Следующим в парадное помещение, где заседала комиссия, вошёл высокий нескладный человек. Лицо его было бледным, щёки ввалившимися, в глазах присутствовал нездоровый блеск. Картину довершал нелепо сидящий на тощей фигуре форменный сюртук.

– Дьяконов Павел Иванович, – представил вошедшего секретарь комиссии.

Члены комиссии зашуршали бумагами в поисках нужных документов, а секретарь продолжил:

– Слушатель претендует на звание инженера-мостостроителя с выдачей диплома. Основной курс окончил в 1903 году, практический курс закончил в 1905 году.

Все оценки аттестации отличные. В 1905 году получил выпускное свидетельство и взял время для написания дипломной работы по теме: «Практика применения мостовых ферм со шпренгельной решёткой». Работу сдал в 1915 году с достойнейшей рекомендацией профессора Проскурякова. Экзамен на диплом оценка «отлично». Особо подчеркнуто время практической работы по строительству Волховского железнодорожного моста.

Практикант самостоятельно проводил расчёты и решал сложные инженерные задачи, за что был удостоен внесения имени, наряду с создателем проекта, руководителем работ, инженерами на почётную чугунную плиту, закрепленную к ферме моста.

На этих словах секретарь прервал своё чтение, отвесив уважительный поклон в сторону комиссии, словно честь внесения упоминания заслуг относилась вовсе не к Дьяконову. После этого реверенса он продолжил:

– Имеются рекомендации от профессоров нашего института, с просьбой рассмотреть вопрос о продолжении учёной деятельности для достижения пользы, поскольку претендент имеет способности и усердие.

Этой фразой оглашение представления было закончено, и в зале воцарила тишина.4

– Вы, – назидательно начал опрос Тяпкин, – так долго писали диплом почему? Болели?

– Да, болезнь моя была продолжительной, но над темой своей я работал скрупулёзно, не останавливая её, – ответил Павел.

– Болезнь Ваша какова? – настаивал на продолжении темы ректор.

– Чахотка или, как сейчас её называют, туберкулёз, – честно ответил претендент на диплом.

Николай Дмитриевич, достал из кармана белоснежный платок и принялся прикладывать его к верхней губе, одновременно убирая некую влажность с носа, при этом он несколько поморщился, но продолжил задавать вопросы.

– Чахотка заразна и плохо лечится. Вы выздоровели? Ваш болезненный вид не внушает нам доверия.

– Я лечился на курортах в Италии. Климат, хороший уход и верные рекомендации врачей вернули мне надежду на, если не полное выздоровление, то точно, на некоторое время жизни, – постарался как можно тактичнее ответить на некорректный вопрос Дьяконов.

Мост через реку Волхов проекта Л. Д. Проскурякова. Фото начала ХХ века.

Ректор взял со стола некую бумагу и показал её своему соседу по комиссии профессору Якушину, тот тут же кивнул головой, как бы подтверждая увиденное в бумаге. Затем Тяпкин передал её для прочтения другим членам комиссии, и пока те изучали написанное, продолжил задавать вопросы:

– Для лечения на заграничных курортах нужны немалые средства. Вы или ваша семья состоятельны?

– Я из семьи священнослужителей. Мой дед – настоятель Вознесенской церкви Ростова. Мой отец, Иван Дьяконов, заведует кафедрой в Синодальном училище. Доходы нашей семьи средние, но была премия за Волховский мост, и к тому же, я писал статьи в разные технические журналы.

– Какие статьи и в какие журналы вы писали, нам ведомо, – неожиданно гневно прервал говорившего Николай Дмитриевич, – отчасти нам ведомо и то, почему уехали вы за границу.

Ректор поднял со стола папку и потряс ей в воздухе. Папка была примечательной, серой с фиолетовым оттенком, такие распространило жандармское ведомство с делами «политических».

– Вы участвовали в студенческих волнениях 1905 года, – продолжал обвинять претендента на диплом Тяпкин, – позволили себе публично не лестно отзываться о порядках Российской Империи, посему бежали под видом болезни за границу, где не утратили связи с разного рода революционным отребьем. Они, похоже, и давали вам средства на излечение, смею вам ещё предъявить, прикрываясь своим происхождением, набрались наглости испросить у государя нашего индульгенцию.

– Прошу Вас, не надо мне выговаривать в таком тоне, – неожиданно отреагировал на гневную речь ректора Павел. – Я не делал ничего противозаконного. Партия социалистов, в которой я состою сейчас, представлена в Государственной Думе, как впрочем, и партия монархистов, в которой состоите Вы.

Прошение же не содержало раскаяния, потому, как ничего супротив государства я не совершал, а лишь пожелал вернуться для служения Отчизне в трудный час.

– Господа, давайте успокоимся, – неожиданно вмешался в разговор Кнорре, – вернёмся к существу дела. Мы видим перед собой человека, состоявшегося по факту как инженера, а то, что он выражал своё политическое видение обустройства России в прошлом, сейчас стало чуть ли не государственной политикой, так почему мы ставим под сомнение его заслуги в техническом знании? Он полезен как инженер, с большим потенциалом стать достойным учёным в области мостостроения. Подумайте о пользе дела.

– Он дерзкий, презревший семейные традиции и государственные устои приспособленец, – возразил Евгению Карловичу профессор Якушин.

В зале воцарилась напряженная тишина, которую прервал обвиненный во всех грехах Дьяконов:

– Господа, да, в молодости я публично выражал свои либеральные взгляды. Сейчас повзрослел, мне тридцать два года, на многое, особенно после перенесённой болезни, стал смотреть иначе. Лишив меня диплома вы закроете мне путь в науку, это будет решение, которое осложнит мой путь, но не отвратит меня от него. Молить вас не стану, но спорить за справедливость буду.

– Хватит бессмысленных дискуссий, – неожиданно вмешался в разговор инспектор от Министерства путей сообщения Кулаков Александр Иванович, – есть запрос на этого инженера от управления строительства Казанбургской железной дороги, и пусть едет на Урал, там работы хватит.

Комиссия, приняв мнение Министерства, сочло возможным присвоить звание инженера мостостроителя Дьяконову Павлу Ивановичу, выдать ему соответствующий диплом, отправить, не мешкая, по месту службы.

Однако, оставался ещё день-другой на оформление бумаг и торжество прощания с институтом. Все сто с лишнем выпускников разбились на группы по специализациям.

«Мостовики-путейцы» отмечать решили в заведении «Англия» компанией новоиспечённых инженеров, с невестами и женами, человек в тридцать.

Глава 2

22 января 1916 года

г. Москва,

ресторация «Англия»

В традициях выпускников Московского института инженеров путей сообщения Императора Николая II была особенность – ритуал. Они шли на Николаевский вокзал и укладывали на рельсы кокарды своих студенческих фуражек, когда поезд проходил по ним, они считали вагоны: сколько вагонов – столько лет успешной службы. Считалось также, что если раздавленная кокарда падала с рельсов раньше, чем прошёл весь состав, быть беде.

Раздавленные предметы со своих головных уборов «обмывали», потом хранили «блинчики» как сувениры.

Вот после такой забавы в ресторацию ввалилась ватага разгорячённых молодых людей. Когда все уселись за накрытый общий стол, слово тут же взял молодой повеса Сергей Ламартиньер, чей далёкий предок Пьер-Мартин де Ламартиньер совершил путешествие по русскому северу в 1753 г. в качестве хирурга торговой компании. После он написал книгу «Путешествие в северные страны». Книга стала популярной, а француз на волне славы оставил потомков в России.

С пылкостью, присущей уроженцам провинции Шампань, Сергей схватил бокал и произнес тост:

– Господа, давайте верность хранить нашей дружбе всю свою жизнь, куда бы ни забросила нас злодейка-судьба.

Все дружно поддержали тостующего. Праздник набирал обороты, каждый по очереди говорил тост, воспевая дружбу, студенческое братство. Наконец, очередь дошла до Владимира Гаабе:

– Дамы и господа! – начал учтиво молодой человек, склонив голову в сторону своей спутницы.

– Прежде, чем я скажу тост, разрешите представить вам мою невесту, Анастасию Николаевну Бужелеву, студентку медицинского института, представителя самой гуманной профессии в мире – профессии врача.

Все дружно зааплодировали молодой симпатичной девушке, которая смотрелась несколько старше своего «жениха» и была более сдержанна, чем он.

– Друзья, – между тем продолжил Владимир, – мы успешно закончили инженерный курс строителей, однако, строить я не собираюсь.

Он сделал многозначительную паузу, обвёл собравшихся загадочным взглядом и, когда все прониклись его интригой, радостно продолжил:

– Я собираюсь разрушать. Для этого иду в армию. Поздравьте меня. В звании вольноопределяющегося скоро выезжаю на фронт.

– Сомнительное достижение, – мрачно ответил Владимиру Дьяконов, – научиться разрушать, да к тому же на фронте, не так весело, чтобы с отбытием туда поздравлять.

Над столом повисла некоторая неловкая пауза, которую прервал Гаабе вопросом:

– Считаете, что с возможностью защищать своё отечество не стоит поздравлять?

– Считаю, что не стоит по-глупому умирать за интересы кучки богатеев, решивших перекроить мир по своему, – тут же ответил на выпад Павел.

– Не сметь! – Неожиданно истерично взревел будущий офице. – Не позволю осквернять святую память павших на поле брани. «За Веру, Царя и Отечество».

Дружеский вечер рисковал превратиться в склоку, этому требовалось положить конец. Неожиданно слово взяла Анастасия, она говорила тихо, но очень твердо, что бы её услышать пришлось всем замолчать.

– Мы люди, – начала она, – идет страшная война, которая несомненно закончится большими жертвами, и уже сейчас у нас много горя. Я не желаю смерти или боли своему другу Владимиру.

Слово «жених» она элегантно заменила на слово друг и это не ускользнуло от присутствующих, в том числе и от Дьяконова. Меж тем девушка продолжила:

– Не желаю я и другим потерять своих родных и близких, посему, как и кто бы не оценивал причины этой войны, молю Господа об одном, чтобы она быстрее закончилась, давайте выпьем именно за окончание мрачных времён.

Тост был немедленно поддержан, пили, не стуча бокалами и не сыпля шуточками, каждый был согласен: испытание, свалившееся на их отчизну, было тяжким.

Однако, как это часто бывает с выпивающими людьми, Гаабе чувствовал себя уязвлённым, он ждал возможности снова словесно зацепить своего оппонента. Такой случай представился, когда часть компании изъявила желание «подышать на воздухе». Вместе с охотниками из за стола поднялся и Дьяконов. Владимир тут же устремился за ним.

Едва нагнав обидчика у гардероба, юноша схватил его за руку и потребовал объяснений:

– Не хотите ли объясниться, сударь? – начал он задиристо.

– Не считаю нужным, – ответил Павел, натягивая пальто.

– Вы публично позволили себе назвать жертвы, понесённые на фронтах отечественной войны, глупыми и напрасными.

– Я могу это повторить и не публично, – по-прежнему спокойно одеваясь, отвечал мужчина.

– Призываю Вас, к немедленному ответу за эту низость, – юноша всё больше задирался.

– Стреляться с Вами я не буду, если Вы об этом, как впрочем и менять своих убеждений тоже не собираюсь.

– Мне известно, что вы социал-демократ, имели желание примкнуть к революционным движениям, предали свою семью, разменяв веру в Бога на сомнительные ценности «Свободы, равенства и братства», – нервно, переступая с ноги на ногу, дерзил Гаабе, но был прерван.

Дьяконов схватил его за руки выше локтя, несмотря на свою сухость и общую истощенность, так сдавил пойманного в капкан кисти оппонента, что тот вскрикнул от боли и присел.

– Еще раз говорю тебе мальчишка, заткнись, – злобно прошипел Павел в ухо юноши, – иначе я переступлю через свои принципы и пробью тебе башку, «педель»5 несчастный.

В этот момент в гардеробную вошла Анастасия.

В полутьме помещения она казалась ещё чудеснее: тонкая фигура, охваченная шелком платья, изящная головка, обременённая прядями вьющихся волос. Живой умный взгляд эффектно дополнял энергию изящного движения рук и тела.

– Трудно противостоять такой совершенной красоте, – подумал про себя Павел, но тут же, устыдившись своих мыслей, отвел глаза в сторону.

– Господа, требую немедленно прекратить нелепые споры и оскорбления, – решительно потребовала девушка.

Дьяконов тут же отпустил своего обидчика, а тот, схватившись за больной локоть, поспешил удалиться, впрочем успев напоследок буркнуть, нечто непотребное.

– Мы ещё встретимся.

– Вы состоявшийся человек, – обратилась обвинительным тоном Анастасия к Павлу, – а он юнец, неужели надо прибегать в спорах к физической силе?

– Прошу меня извинить, сударыня, – только и смог ответить в своё оправдание инженер.

– Подождите, судя по вашему внешнему виду Вы страдаете туберкулёзом?

– Страдал, сейчас дела обстоят лучше, – сконфуженно ответил Павел.

– Болезнь Ваша очень серьёзна, лечить её сложно и случаев полного выздоровления пока не было.

– Я справлюсь, – только и смог ответить молодой человек, – разрешите откланяться, сударыня?

– Долго ли вы будете ещё в Москве? – вместо разрешения идти задала вопрос девушка.

– Нет, я скоро уезжаю в Екатеринбург по предписанию, выданному мне вместе с дипломом.

– Для Вашей болезни это не самое лучшее место. Вот возьмите мою карточку, – Анастасия протянула аккуратный прямоугольник из плотного картона.

Павел взял предмет и, взглянув на него, прочёл:

Анастасия Бужелева Московское отделение «Русского общества охранения народного здравия», под покровительством принца Ольденбургского Дома Романовых. Общество Белой Ромашки Хитровская площадь Орловская лечебница.– Это Вам для памяти, если случится обострение Вашей болезни, найдите меня, попробуем Вам помочь, – сказала девушка.

Инженер смущенно поблагодарил и поспешил уйти.

Глава 3

сентябрь 1916 г.

г. Москва.

После семи месяцев работы на строительстве Казанбургской железной дороги Павел Иванович Дьяконов был отправлен в Москву, где располагалось управление по постройке железнодорожной линии «Казань – Екатеринбург». Председателем акционерного общества Московско-Казанской железной дороги, а именно она занималась строительством, был Николай Карлович фон Мекк**6

Инженер должен был согласовать затраты на проектирование и строительство нескольких мостов, а также получить дополнительные средства на закупку необходимых материалов.

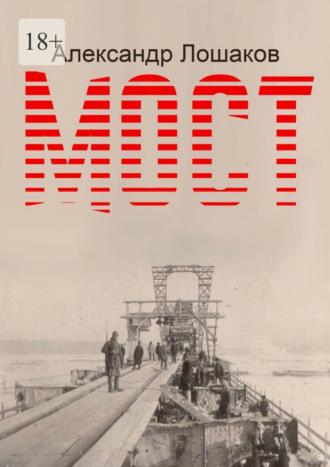

В целом, строительство начатое в мае 1914 года велось с разным успехом. К сентябрю шестнадцатого года работы велись на девяти участках.

Протяжение линии от Казани до Екатеринбурга с веткой на Воткинский казенный завод исчислено в 910 верст7. Штаты служащих, как управления по сооружению, так и участковых по линии, только формировались, хотя работы велись непрерывно.

Установленный срок окончания строительства, определённый как 17 мая 1917 года, уже был нарушен, выходили из графика работ.

Наибольшие трудности в постройке преодолевались при переходе к Уралу за Камой. Там устраивались пять тоннелей общей протяженностью 3 версты и несколько скальных выемок. Работы осуществлялись по шестидневной неделе. Престольные праздники были нерабочими днями. Оплата производилась еженедельно по субботам.

Земляное полотно строилось с привлечением населения близлежащих сел и деревень. Строительство «чугунки» велось по специализациям: одни строили мосты, другие – возводили земляное полотно, третьи были заняты на тоннелях и зданиях различного назначения. Артели, состоящие примерно из 200 человек, возглавлялись артельными старостами.

По ходатайству правления акционерного общества и по решению правительства в 1915 году на строительстве широко использовался труд военнопленных: австрийцев, немцев, венгров. Их лагеря были разбросаны по всему протяжению линии.

К осени 1916 года дорогу довели почти до Красноуфимска. Окончательно закончен участок Казань-Сарапул. За незаконченным Камским мостом велись работы Сарапул-Красноуфимск.

Работы по укладке рельсов на участке строительства Казанбуржской ж. д. 1916г.