Полная версия

Умереть, чтобы выжить. Фронтовые истории, наше время

За бой с танками у Кожевни Штрафбата обещали представить к Георгиевскому кресту. Но в суматохе об этом забыли, и в итоге он получил другой крест – «За спецоперацию», а Георгиевский ему вручили лишь через несколько лет. Всего у Штрафбата пять наград за эту войну.

Горечь мира и тыла

В сентябре 2014-го ополченцы могли легко взять Мариуполь. Но им не дали это сделать, хотя ВСУ уже фактически оставили город. Вооруженные силы ДНР получили приказ в Мариуполь не входить. Штрафбат считает, что тому могли быть две причины. Первая – договоренность с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, чьи главные активы находятся как раз в Мариуполе. Вторая – командование посчитало, что ополчение не сможет удерживать такую большую территорию.

– Оно тогда насчитывало 30–35 тысяч человек. А Мариуполь – не маленький город. Плюс – коммуникации, которые к нему ведут. В то время Донецк-то контролировали с грехом пополам. Надо было наводить порядок в своих рядах. Ополченцы особенно на первом, самом трудном этапе войны в основном все-таки были идейные, чистые. Когда мы в Шапошникове в одном доме квартировали, даже лук не рвали в огороде без разрешения хозяев, хотя те приезжали только раз в три дня проведать свое имущество… Но махновщины все равно хватало. Приходилось разоружать целые отряды. И ты пойди-объясни мужикам, реальным героям этой войны, что партизанское движение закончилось и надо создавать армию.

После Дебальцева в Донбассе вплоть до февраля 2022 года – начала СВО – больше не было крупных военных операций и серьезных боев. 90 процентов самых идейных добровольцев из России покинули ДНР. В местную армию стало приходить много людей, которые шли служить, чтобы кормить свои семьи. Возвращались беженцы, во время войны уехавшие на Украину, занимали свои прежние должности. Если в Крыму после его присоединения к России прошла чистка среди руководителей разного уровня, то в Донбассе все было иначе. Возвращенцам не предъявляли претензий из-за того, что они не защищали свой дом и сбежали на территорию врага. Ведь причины у всех объективные – люди вывозили свои семьи куда могли. Кто-то в Россию, кто-то на Украину. К родственникам, к друзьям. Тех, кто уехал «не на ту сторону», не преследовали. Отсортировать, отделить своих от чужих, сторонников России от сторонников Украины, завербованных агентов СБУ от нормальных людей все равно бы не получилось.

А вот тем жителям Украины, которые приехали защищать Донбасс, дорога домой оказалась заказана. Один из боевых товарищей Штрафбата, тот самый Мастер, который был в бронегруппе, прикрывавшей отход всех остальных из Славянска, и чудом выжил, как раз из таких. До войны у него были свой успешный бизнес в Донецкой области, красавица жена, хороший дом. Мастер был среди самых первых добровольцев – пришел в Славянск со Стрелковым из Крыма и захватывал в этом городе здание СБУ. Но по итогам войны 2014–2015 годов он не мог вернуться в свой город, оставшийся на территории, подконтрольной Киеву. В итоге бизнес Мастера рухнул, дом «отжали», а жена ушла от него. Сам доброволец встретил мирную жизнь с тяжелым ранением, без документов, да еще к нему приехала пожилая мама, о которой нужно было заботиться. Он получил в итоге российское гражданство, нашел в Донбассе девушку, но иногда по старой памяти звонит Штрафбату, просит закинуть денег на сигареты. Его рука не работает до сих пор. Для Штрафбата война тоже не обошлась без последствий – после контузии потерял обоняние, получил проблемы со слухом, с давлением. У тех, кто первыми в 2014 году встал на защиту Донбасса, нет статуса ветерана боевых действий и миллионных выплат за ранения и сам их фронтовой путь. Да еще их медали и ордена после вхождения республик в состав России обесценили – перевели из госнаград в статус значков.

Принято считать, что у участников войн, вернувшихся к мирной жизни, наступает посттравматическое стрессовое расстройство. Сергей Зинченко ничего такого за собой не заметил. Но мировоззрение его изменилось. Ему надо было заново учиться жить.

– Мирный город живет по своим законам, в которые, побывав на войне, не сразу врубаешься. Чувствуешь себя чужаком. В большом мирном городе, чтобы выжить, нередко надо отбирать у других. Многие так и делают. А на войне, чтобы выжить, надо, наоборот, отдавать и делиться. Той же банкой тушенки. И чем большему числу людей ты что-то отдал и чем-то помог, тем больше шансов, что и тебя выручат в трудную минуту. Там – коллективизм, здесь – индивидуализм. Там человек быстро проявляется и сразу видно, хороший он или плохой. А здесь можно и ошибиться. Вроде и одет красиво, и часы дорогие, и машина хорошая. И все думают – умный, успешный, нормальный. А на самом деле кусок дерьма.

Сергей на таких насмотрелся. Одно время работал охранником в элитном закрытом жилом городке рядом со Смольным.

– Контингент там был – бизнесмены, хоккеисты, артисты и прочая публика, охреневшая сама от себя, относившаяся ко всем остальным как к собакам. А к нам, охранникам, – как к своим овчаркам. Нервов там потратил больше, чем на войне, – усмехается Штрафбат. И добавляет: – Мы не победим наших врагов, пока не победим сами себя.

Довелось Сергею сторожить и другой дурдом – специальную психбольницу на Пряжке. За охрану сумасшедших преступников нормально платили, но работать приходилось вахтовым методом – месяц безотлучно находиться на территории больницы. Атмосфера гнетущая – везде колючая проволока, замки и спецконтингент – сумасшедшие убийцы, людоеды, маньяки.

– Там нельзя было ни на секунду расслабиться. Ты выходишь с этими «удивительными» людьми гулять в крытый двор, стоишь посредине, держишь в руке тревожную кнопку, а они, как акулы, вокруг тебя нарезают круги, – вспоминает с улыбкой Штрафбат.

Отработав свой вахтовый месяц, получал деньги и шел снимать накопившееся напряжение – спускал их в каком-нибудь кабаке. Сергей признается, что у него от такой жизни болела душа. Единственной отдушиной оставалась его группа «Уполномочен заявить» в соцсети, которую он продолжал вести, и она все эти годы обрастала подписчиками.

Спасательный круг

– Я очень просил Бога, чтобы дал мне в жизни моего человека, – говорит Сергей, – чтобы было с кем и для кого жить. Я боялся, что это уже никогда не случится.

Но Спас Нерукотворный опять его спас. Сергей не поклонник гороскопов, да и не богоугодное это дело. Но под Новый, 2021 год на глаза случайно попался прогноз: «Стрельцы, вы зря переживаете. Скоро вся грусть улетучится, и в вашей жизни появится человек, который подарит вам счастье. Истинное счастье».

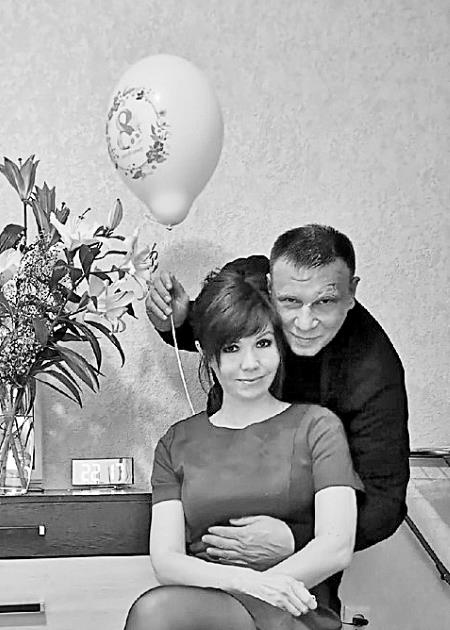

Фото предоставлено Сергем Зинченко

Эти слова запали в душу, они были будто посланием, адресованным лично ему. Штрафбат даже сохранил их на память. И они сбылись. Сергей встретил Наташу.

– Мне так повезло. Мы вместе с 2021 года. Она красивая, интеллигентная, стеснительная. Как ребенок. Она изменила мою жизнь. С ней я убедился, что души соединяются на небесах и все настоящее – от Господа Бога.

Любовь к жизни

Искусство ходьбы капитана Борисова

Для Дмитрия Борисова 2023 год выдался хорошим. Он поступил на юрфак Петербургского университета, занял первое место в Кубке города по пауэрлифтингу, стал капитаном хоккейной команды, даже снялся в финальной серии популярного сериала. А 2022 год был совсем другим – в мае в бою капитан Дмитрий Борисов лишился ног. Он был одним из первых наших офицеров, получивших столь тяжелое ранение на СВО.

Фото предоставлено Дмитрием Борисовым

Отдавал приказы, истекая кровью

Дмитрий Борисов – кадровый военный, выпускник Московского общевойскового командного училища – входил на Украину в первом эшелоне наших войск 24 февраля 2022 года. Командовал мотострелковой ротой, выполнял боевые задачи у поселка Веселое в Харьковской области. В конце мая с группой бойцов пошел в разведку и в лесу подорвался на противопехотной мине.

– Потом меня некоторые спрашивали, как можно было днем не увидеть мину под ногами и нельзя ли было отпрыгнуть в последний момент? – говорит Дмитрий Борисов. – Но, во‑первых, когда идут активные боевые действия с перестрелками, ты всегда смотришь вперед на противника, а не под ноги. Во-вторых, мину, заложенную относительно давно, ты никогда не обнаружишь без миноискателя – земля в этом месте покрылась грязью, поросла травой. По щелчку можно услышать только срабатывание растяжки, а мы с товарищем подорвались на мине направленного действия «МОН-50».

В той ситуации все решали минуты. Его бойцы действовали оперативно и грамотно. Быстро оказали помощь, быстро приехала боевая машина МТ-ЛБ. Дмитрий истекал кровью, но был в сознании и контролировал ситуацию, отдавал приказы. Сказал группе занять позиции в лесопосадке. А когда понял, что его собираются поместить в десантное отделение машины, не дал это сделать.

– Я понимал, что мои ноги раздроблены, висят на сухожилиях. И если бы положили в «десант», то разрывов было бы еще больше, меня было бы трудно оттуда потом доставать.

Их срочно вывезли в Белгород в медицинский отряд специального назначения. Там разрезали одежду, обработали раны, сделали профессиональную перевязку. Но из-за большой кровопотери экстренно самолетом отправили в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Там из Дмитрия достали 12 осколков и… одну пулю калибра 5,45.

Оказалось, она за месяц до этого попала ему в незащищенное место между шеей и бронежилетом – в подшейный отдел. И застряла в мягких тканях, а он даже не заметил.

– У меня образовалась шишка. Думал, может, ударился где-то или осколком камня от какого-то здания чиркануло и от этого мышцы болят, – вспоминает он. – На адреналине в бою все, что угодно, может случиться, а ты и не поймешь что. Рана так заросла, что, когда врачи увидели пулю на рентгене, спросили: «А где входное отверстие?»

Дмитрий (в центре) в своем подразделении.

Фото предоставлено Дмитрием Борисовым

Оказалось, Дмитрию в тот раз повезло. Угоди пуля чуть выше, попала бы в шейную артерию. А ситуация в том бою сложилась такая, что оказать помощь было бы невозможно.

– Мы отстреливались из горящего здания, и оно уже конкретно начало прогорать. Чтобы сменить позицию, нам нужно было выходить на противника лицом, так как сзади была бетонная стена. Так и сделали. Я пропустил вперед четырех стрелков, чтобы враг не успел на них среагировать, а сам, как командир, шел последним. Когда противник заметил движение, то открыл по нам гонь, и, видимо, одна из пуль в меня и попала.

Тому счастливому случаю можно было бы и порадоваться, если бы после второго ранения Дмитрию Борисову в Военно-медицинской академии не ампутировали обе ноги.

«Нет ног – нет проблем»

На второй день после наркоза и переливания крови он очнулся в одной палате с майором из штаба армии из Москвы и подполковником, командиром батальона спецназа из Питера.

– У них были небольшие пулевые ранения. И тут я – без ног. Оба смотрели на меня с жалостью. Я на их взгляды ответил шутками: «Нет ног – нет проблем. Дурная голова ногам покоя не дает».

В этом весь Дмитрий. Он из тех людей, которые в любой ситуации стараются смотреть на жизнь позитивно.

– У меня никогда не было глупых мыслей: «Где мои ноги, как дальше жить?» Я понимал, что новое свое состояние мне нужно принять и совершенствовать то, что есть.

Дмитрий сразу попросил врачей дать ему коляску, чтобы ездить на ней в туалет. Не хотел ходить в утку. Ему дали, и он стал кататься в нормальный туалет – ставил коляску на стопор и выпрыгивал из нее.

– Жене я сказал, чтобы первое время никому не давала мой номер телефона, не хотел, чтобы кто-то ко мне приезжал. Понимал: такие визиты могут негативно повлиять на мое становление. Приезжающие стали бы ныть, а мне в госпитале нужна была только поддержка. Там я находился в своей среде – у кого-то из ребят глаза нет, у кого-то руки, но мы все понимали – это СВО, где с каждым всякое может случиться. Плюс я за три месяца боевых действий много чего повидал, приходилось и в пакет собирать парней. Находясь на фронте, никогда не исключал, что такое может произойти и со мной.

Как показывает опыт СВО, да и других военных компаний, в ситуациях, схожих с той, в какой оказался Дмитрий Борисов, жены часто не выдерживают, оставляют мужей-инвалидов – не хотят быть при них до конца жизни сиделками. Но Дмитрию повезло с супругой Ксенией (как и ей с ним). Она приняла его новое состояние. К тому же сама работала медсестрой и, подобно ему, повидала всякое.

Вместе они уже давно и прошли через многое. Познакомились, когда Ксении было 14, а Дмитрию 16. Она училась в школе, а он – в Ульяновском суворовском училище. Ксения ждала Дмитрия, пока он был курсантом Московского командного училища. Поженившись, уехали в воинскую часть под Петербургом, где у них не было никого из близких – вся родня осталась в Ульяновске.

Когда началась СВО, Дмитрию было 27, Ксении – 25, их сыну – три года, дочке – два. Дмитрий предупреждал жену, что может вернуться с серьезным ранением или вообще не вернуться.

– Я считаю, все в нашей жизни предопределено. Где-то прочел теорию, которая запала в душу, – о том, что человек перед тем, как появиться на свет, подписывает контракт, в котором указано, что его ждет. И, проживая земную жизнь, он где-то в глубине души знает свое будущее. За два года до СВО, неизвестно почему, я завел с женой разговор на тему: чего лучше лишиться – рук или ног? И мы оба решили, что ног. Потому что руками человек работает, а отсутствие ноги влияет только на скорость передвижения.

После возвращения из зоны СВО война для Дмитрия Борисова не закончилась. Просто перешла в другое качество. Теперь ему нужно было бороться за себя, за свое будущее.

Дмитрию повезло с женой Ксенией. Они через многое вместе прошли.

Фото предоставлено Дмитрием Борисовым

Из Петербурга его отправили в Москву в госпиталь Вишневского, там сделали протезы, и он три месяца обучался на них ходить. Как и у любого человека, поначалу протезы вызывали отторжение.

– Во-первых, больно, во вторых, после коляски ноги привыкают к сидячему положению и образуется мышечная контрактура, которая не позволяет им разгибаться, – объясняет Дмитрий. – Человек, стоя, испытывает дискомфорт, ему все время хочется находиться немного полусидя. Отсутствует необходимость разгибаться до конца. К тому же от частого передвижения на протезах ноги потеют, натираются. Мышцы, необходимые для ходьбы, атрофируются. Другое дело коляска: когда сидишь в ней, ничего не болит, не трет, не напрягает. Мягко, удобно. По словам Дмитрия, коляска – это соблазн не ходить на протезах. Хочется вообще отказаться от этой затеи. Что многие и делают. Но не он.

– Тут все зависит от собственного волевого решения. Я привык ставить перед собой цели и добиваться их с упорством и рвением. Утром встаю, и мне надо обязательно надеть «ноги», чтобы куда-то идти, а не сидеть дома. Стараюсь так распланировать день, чтобы двигаться и быть в тонусе. Когда возвращаюсь домой, снимаю протезы – ногам нужно отдыхать. Но даже дома я в коляску не сажусь – передвигаюсь на руках. Знаю, что коляска – это дорога в один конец: если сел, то и будешь на ней сидеть все время.

Противостоять «соблазну коляски» можно только хождением, ежедневным напряжением мышц. Например, чтобы ровно стоять, Дмитрию нужно напрягать мышцы спины. Чем чаще их задействовать, тем крепче они становятся.

С Дмитрием часто хотят сфотографироваться ветераны Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Дмитрием Борисовым

Дмитрия Борисова часто сравнивают с летчиком Алексеем Маресьевым, который с протезами в Великую Отечественную войну даже летал и сбивал немецкие самолеты. Но с точки зрения ходьбы на протезах сравнения некорректны.

– У Маресьева были колени. А они позволяют регулировать постановку ноги. У меня их нет, – говорит Дмитрий. – Получается, я за счет бедра просто бросаю ногу вперед, а дальше она уже как сама встанет. Хотя в результате многих повторений ходьба совершенствуется. Я уже психологически понимаю, как после определенных усилий встанут ноги.

Уроки мужества

Дмитрий был одним из первых военнослужащих, получивших столь серьезные ранения на СВО – можно сказать, тестировал систему оказания помощи таким, как он. По его словам, сейчас не 1940–1950-е годы, когда инвалиды войны ездили на деревянных каталках, и даже не 1980–1990-е, когда герои, чтобы заработать копейку, вынуждены были петь у станций метро. Министерство обороны старается сделать так, чтобы тяжелораненые продолжали службу, оставались в военной системе инструкторами, работали с документами, становились сотрудниками военкоматов. Если, конечно, они сами этого хотят.

Сам Дмитрий получил назначение в военкомат Приморского района Петербурга. На момент нашего знакомства он отвечал за 10-дневные сборы, которые раз в полгода проводятся для будущих призывников. Ребята из школ и колледжей проходили на них подготовку в военных частях или вузах. И еще Дмитрий проводил для подростков уроки мужества, на которые приглашались живущие в районе генералы. Выступал он перед молодежью и сам – рассказывал об СВО. Считал это первостепенной задачей. Объяснял, что спецоперация началась не потому, что России «захотелось повоевать», а потому, что нам навязали это противостояние. Что противник – наш обманутый брат, и в Америке хлопают в ладоши, обманув и стравив русских друг с другом.

– Есть подростки, которым происходящее неинтересно, они живут своими проблемами. А кто-то, наоборот, «поджигается», задает вопросы, после занятия провожает меня до дверей, хочет сфотографироваться, добавляется в друзья в интернете. Меня называют дядей-терминатором, – улыбается Дмитрий. – Я этому даже отчасти рад, ведь у них сейчас подменены многие понятия о жизни, о героях. Для них герои – это всякие бэтмены, человеки-пауки. Но все-таки хочу сказать, у сегодняшней молодежи есть запал и патриотизм. Это радует – не все потеряно!

Дмитрий с юнармейцами в парке «Патриот» (Тула).

Фото предоставлено Дмитрием Борисовым

Дмитрий давал и другие уроки мужества – ездил в госпитали, укреплял дух раненых.

– Мы с ними не делились историями, у кого как было на СВО. Мы делились тем, как разбираться в тылу со своими медицинскими проблемами, – говорит он.

Дмитрий одним из первых прошел путь, который раненым только еще предстоял. Рассказывал о протезировании, о том, какие положены выплаты и как их можно было получить. Он закатывал штанины и показывал раненым свои ноги. Объяснял, как работают протезы и как он ходит. Рассказывал, что добрался в госпиталь сам – его никто не подвозил, что продолжает жить, ни в чем себя не ограничивая: работает, учится в университете, занимается спортом, путешествует. Говорил: «И у вас так же будет». И вот это для раненых было самое интересное.

– Бывало, ребята не верили мне – уж «слишком красиво» рассказывал. Привыкли искать во всем подвох. Кто-то думал, что у меня есть влиятельные или богатые знакомые, которые мне помогли. Приходилось переубеждать, объяснять, что я самый простой офицер и у меня нет таких знакомых. Показывал фото и видео о том, как я проходил этот путь. Как заново учился ходить, падал и старался вставать без посторонней помощи. Демонстрировал свои способности. Особенно это вдохновляло ребят, у которых ситуация чуть получше, допустим, нет только одной ноги. А то ведь бывает, человек целый, но просто контуженный и спивается от того, что «видел столько смертей». Мы таких разыскивали и пытались вернуть к жизни спортом, психологическими беседами, собственным примером. Я говорю им всегда: «У меня было так же и еще даже хуже».

Еще одна тема его бесед с ранеными фронтовиками – женщины. Как укреплять дух тех, кого после серьезных ранений бросили их любимые?

– В таких случаях стараюсь донести до ребят: если жена отсеялась, значит, не очень-то тебе такая была и нужна. Да, сейчас больно на душе, но это не значит, что потом на твоем пути не встретится человек, который примет тебя таким, какой есть, и оценит не внешние, а внутренние твои достоинства.

Дмитрий в госпитале сам был свидетелем такой истории. К одному раненому без двух ног и руки, который был еще даже не протезирован, ходила симпатичная девушка-волонтер. Они разговаривали. И девушка предложила ему пожениться. На парня надели пиджак и прямо на коляске из госпиталя увезли под венец.

– Я разговаривал с ним. Он признался, что спросил эту девушку: «Зачем я тебе нужен такой?» Она ответила: «В тебе больше мужского, чем в тех, кто ходит на улице».

Была и другая история. Когда Дмитрий приехал в Москву на замену протезов (со временем их гильзы надо было менять, так как не задействованные при ходьбе мышцы атрофируются), познакомился с совсем молодым раненым, который был в очень подавленном состоянии. У него, как и у Дмитрия, незадолго до СВО родился второй ребенок. А после ранения жена подала на развод. Дмитрий привел его в спорт – в свою команду по следж-хоккею.

– Он так вдохновился тренировками, что стал ездить в Питер три раза в неделю из Гатчины. И нормально «акклиматизируется» – команда не дает ему раскиснуть, – говорит Дмитрий.

Сам он капитан этой команды.

Реальные парни

Следж-хоккей – паралимпийский вид спорта, набирающий популярность в России и в мире. Он очень похож на обычный хоккей, только играют в него люди без ног – вместо коньков специальные санки, вместо одной длинной клюшки – две укороченные, на задней стороне которых – металлические зубцы, позволяющие отталкиваться и тормозить. Скорости приличные – чуть выше скорости бега. Правила – те же, что и в обычном хоккее. Та же силовая борьба, столкновения, удаления. Синяки и кровоподтеки после игры и тренировок – норма. Случаются переломы ребер и рук.

Фото предоставлено Дмитрием Борисовым

И в то же время это хорошая реабилитация. Дмитрий Борисов раньше не играл в хоккей. А когда летом 2023 года его пригласили попробовать свои силы в следж-хоккее, оказалось, что и никто в команде раньше не играл. С его упорством и рвением Дмитрий скоро стал капитаном.

Команда называется «Звезда», ее особенность в том, что все игроки – участники СВО.

Кроме этого, Дмитрий Борисов занялся пауэрлифтингом. В конце 2022 года, приехав в Питер после всех своих госпиталей, он осознанно искал тренажерный зал – понимал, что ему нужны физические нагрузки. В 2023 году Дмитрий занял 1-е место на Кубке города. Он выжимает, лежа, от груди 101 кг (притом что его собственный вес без протезов 65 кг).

Так что три дня в неделю – в понедельник, среду и пятницу – у него двойные тренировки: по утрам следж-хоккей, по вечерам – пауэрлифтинг.

А еще летом 2023 года Дмитрий поступил на юрфак Петербургского университета в магистратуру. Взял себе направление – «гражданское и семейное право».

– Незнание законов не освобождает от ответственности. А как ты их узнаешь? Лучше всего – на юрфаке, – рассуждает он. – Гражданское право – это вся наша жизнь. Элементарный пример. Человек застрял в лифте и из-за этого опоздал на работу. Когда его оттуда достанут, он, как правило, просто радуется и не знает о том, что может взыскать ущерб с жилконторы.

Фото предоставлено Дмитрием Борисовым

Благодаря ветеранским льготам Дмитрий поступил на юрфак, благодаря выплатам от Минобороны купил для своей семьи квартиру в Петербурге. Он работает, учится, растит детей, занимается спортом – живет полной жизнью.

– Врачи сказали, что у меня мощный мотор – с таким сердцем можно спокойно жить до 105 лет. Ни один орган не задет. Единственный недостаток – невысокая скорость передвижения. Иногда я шучу, что моя жизнь после ранения стала только лучше. В ней появилось много плюсов. Когда наряжаешь новогоднюю елку, колени не затекают. Или вот ставил дома плинтусы: обычно это неудобное занятие – ноги устают находиться в полуприсяде: то одну согнешь, то другую. А у меня уставать нечему, и я быстро закончил работу.

Существует много приспособлений, облегчающих жизнь людей, которых принято называть маломобильными. Но Дмитрий говорит, что ему они ни к чему: главное приспособление – протезы, а все остальное он может сделать руками. И язык не поворачивается назвать его маломобильным.