Полная версия

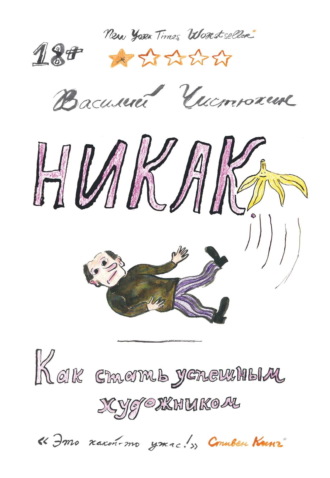

Никак. Как стать успешным художником

Василий Чистюхин

Никак. Как стать успешным художником

Дай Бог, чтоб в этой книжке тыДля развлеченья, для мечты,Для сердца…Хотя б крупицу мог найти.А. С. Пушкин. Евгений Онегин

© Василий Чистюхин, текст, иллюстрации, обложка, 2025

© ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Individuum®

От главного редактора

О том, как добиться успеха в искусстве, существует довольно много книг – старых и новых, переводных и написанных российскими авторами. На эту тему опубликовано множество видеороликов, лекций и интервью. В помощь начинающим художникам проводятся семинары, дискуссии, круглые столы. Открыто множество резиденций, работают ярмарки, вручаются премии. Казалось бы, неуспешных художников просто не должно уже существовать в природе.

Однако начинающие художники все же неминуемо сталкиваются с трудностями, и весьма серьезными. За участие в выставках организаторы могут требовать денег. Заявки на гранты или участие в ярмарках и резиденциях могут не рассматривать, если у художника нет профильного диплома или он/она старше 35 лет. Остается довериться главному правилу: работать и верить, что постоянная практика приведет к востребованности и обеспечит финансово – придет пора персональных выставок в престижных галереях, внимания коллекционеров и возможности не думать о подработках. Но на что жить, пока этого всего не случилось? И где гарантии, что все получится?

Чтобы высветить проблемные места и измерить толщину этого весьма тонкого на посторонний взгляд льда, нужно переместиться в жизнь человека, который на этот лед уже вступил и сворачивать не намерен. Нужно провести с ним по крайней мере один год. Год, в который этот начинающий художник проверит на практике все доступные методы достижения успеха в искусстве.

Я стал искать такого человека, чтобы предложить ему или ей написать книгу в формате дневника. В исходной точке автор не должен обладать никакими особыми привилегиями вроде связей в сообществе или обеспеченных родителей. Нужно было найти такого начинающего художника, который ищет славы и при этом готов:

1. ознакомиться с обширным списком популярной селфхелп-литературы для начинающих художников;

2. выполнять предложенные этой литературой шаги;

3. подробно документировать процесс.

Для чистоты эксперимента было бы также хорошо, если бы у этого человека не было диплома о художественном образовании. Если он или она окажется к тому же старше 35 – совсем хорошо.

Человек с таким анти-комбо нашелся. В рекомендациях запрещенной в России соцсети, успевшей за время поисков наполнить мне ленту абстракционистами, примитивистами и гиперреалистами, однажды я увидел ролик московского художника по имени Василий Чистюхин. Автор аккуратно рисует черной акварелью на скукоживающейся от влаги офисной бумаге стул: несколько неровных палочек и случайная клякса. Видео называется «Как нарисовать стул», 15 пользователей поставили лайк. В сториз же Василий жаловался, что его не взяли на очередную выставку. Лицо крайне раздосадованного художника украшал клоунский нос.

Пока я становился большим поклонником живописи Чистюхина и начинал думать, что, увы, этот художник для эксперимента не подойдет – он явно вот-вот станет суперпопулярным, – я с удивлением заметил, что количество его подписчиков, и без того скромное, почему-то только снижалось. В общем, я все-таки решился написать Василию сообщение с предложением стать автором публичного дневника о его пути к успеху. Василий моментально согласился. Прошел год – и вот книга готова.

Что же получилось? Добился ли Василий успеха? На этот вопрос я предлагаю читателю найти ответ в книге самостоятельно. Скажу лишь, что книга вышла за пределы практического пособия с первых же страниц. Чтобы разобраться в себе и в алгоритмах самопродвижения, Василию пришлось для себя ответить на вопросы «что такое успех?» и «что такое искусство?»

Из книги вы узнаете, как устроена арт-индустрия в России глазами дебютанта. И как сам дебютант выглядит в глазах индустрии: автор взял интервью с несколькими художниками и кураторами, сделавшими успешную карьеру, при этом не изменив себе. И даже с одним значительным героем современного искусства, который в определенный момент жизни сознательно перестал заниматься искусством напрочь и категорически.

Но главное – и здесь издательству крупно повезло – Василий оказался искренним и, в чем вы вскоре убедитесь, прекрасным писателем.

Алексей Киселев,

главный редактор издательства Individuum

4 октября

Меня зовут Чистюхин Василий Юрьевич. Я живу по адресу: 117405, Москва, Варшавское шоссе, дом 141, корпус 10, подъезд 2, этаж 8, квартира 273, домофон 273.

Мне 36 лет, я работал курьером, грузчиком, сборщиком стеллажей, оператором ПК, кладовщиком, продавцом-консультантом в книжном магазине, менеджером по продажам. В настоящий момент работаю контент-менеджером.

С детства увлекался рисованием; в юношестве, когда играл в компьютерном клубе в игру Counter-Strike (это было не так чтобы часто), я использовал никнейм pikasso (не знал, как правильно пишется).

Серьезно и долго я никогда не занимался рисованием, только наскоками. В школе и юридическом институте на уроках в основном рисовал в тетрадках на последних листах и обратных сторонах обложек – от скуки. Иногда предпринимал робкие попытки где-то поучиться. Помню, в детстве родители купили мне видеокассету. Там были, кажется, уроки рисования акварелью: рисовать учили пруд и деревья. Я попробовал два раза и бросил. Ничего не получилось.

Сходил на два-три дополнительных урока рисования к учительнице МХК в школе. Я почему-то никогда не мог переносить того факта, что у меня что-то не выходит. Из-за этого я сразу же бросал занятия. Также уже во взрослом возрасте я сходил на несколько уроков по правополушарному рисованию. Меня на этих уроках очень хвалили, в особенности мою линию, но и в этом случае спустя короткое время я сбежал.

В еще более взрослом возрасте я однажды наткнулся на интервью Игоря Ивановича Бабаянца, художника-графика, мастера техники вырезанного и станкового силуэта и преподавателя детской художественной школы в Подольске. Там он говорил о детском рисовании, о свободе рисования. Мне настолько понравилось его интервью, что я решил во что бы то ни стало его разыскать и набиться к нему в ученики. Какое-то продолжительное время у меня ушло на поиски телефона – наверное, год. В итоге я его нашел и ему позвонил. На тот момент он уже был пожилым человеком и не особенно горел желанием со мной заниматься. Мы договорились, что я возьму свои рисунки, привезу ему показать и там дальше решим, что делать.

Я тогда жил на станции метро «Бабушкинская», а он в Подольске, дорога в один конец занимала у меня порядка 2,5–3 часов. Я приехал и показал ему свои рисунки. Я был очень рад, что он оценил их. Сказал мне много хорошего про свободу моего рисунка. Сказал, что если Бог дал художественный талант, то будет неправильно его не развивать. Люди с академическим художественным образованием часто остаются его заложниками и не могут затем его преодолеть. А у меня уже это есть – свобода. Но если я не буду дальше развивать свое мастерство, то быстро упрусь в потолок.

Он согласился со мной заниматься. Я проучился у него всего около двух-трех месяцев. Потом у меня родилась дочка. Занятия стоили для меня довольно дорого, и пришлось от них отказаться, так как и время, и денежные средства теперь нужно было направлять на ребенка.

* * *Приведу немного цифр для статистики. Подписчики в инстаграме[1]: 1361. Друзья ВКонтакте: 69. К 2023 году мне удалось поучаствовать в четырех групповых выставках и одной персональной (ее организовал мой друг, музыкант и продюсер Александр Ковязин в чайной на Покровке). Также два раза я участвовал с поэтическим перформансом в поэтических чтениях, которые организовывал Александр Гордеев (мультидисциплинарный художник, топ-модель и куратор) в «Рихтере» и в «Галерее 15/10». Также мне удалось продать какое-то количество картин, рисунков и объектов. Точной цифры не назову, но она совсем скромная. Самая крупная сумма, полученная мной единоразово за художественные работы, не превышает и 20 тысяч рублей.

Какова моя цель? Моя цель – ни много ни мало стать самым влиятельным-продаваемым-успешным-культовым художником в мире. Ну, это, конечно, шутка (или нет?). Для начала я хотел бы изменить свою жизнь так, чтобы мне не приходилось работать в офисе. Зарабатывание денег для обеспечения жизни отнимает много сил, остатков которых в моем случае едва ли хватает для решения серьезных творческих задач. Я с восхищением читаю о Кафке или Гофмане, которые, трудясь днем в конторе, по ночам умудрялись создавать свои литературные шедевры. Я хотел бы иметь возможность зарабатывать достаточно денег тем, что мне нравится – рисованием и творчеством.

С другой стороны, я вижу здесь и ловушку. То, что я работаю в офисе и впрямую не завишу от продаж картин, дает мне некоторую свободу. Я могу делать, что хочу, не думая о том, купит это кто-то или нет. Если я буду зависеть от продаж картин, то велик соблазн однажды обнаружить, что хорошо продается что-то (не знаю, коты или киты), и начать это что-то (котов или китов) штамповать. Искусство, изначально заточенное на коммерцию и тренды и имеющее своей целью только извлечение выгоды, меня не интересует. Мне представляется, что искусство – это тонюсенькая ниточка, окруженная бездной, по которой должен пройти канатоходец и не свалиться.

Моя творческая задача, как я ее сейчас вижу, – создание своего собственного образного языка, на котором я буду говорить об окружающем мире и о том, как я проживаю эту жизнь, в надежде на то, что это будет кому-то полезным, интересным или просто тронет чье-то сердце. Думаю, эта книга может послужить большим подспорьем в этом деле.

5 октября

Интересно, что я имел свойство в прошлом (далеком) покупать разный софт для писательства, потому что оно меня всегда интересовало, но я не мог придумать, о чем писать, и программы для написания книг годами пылились без дела. И вот несколько забавно, что сейчас, спустя десятки лет, они наконец-таки мне пригодятся. Я пишу этот текст в программе для компьютера под названием OmmWriter.

Сегодня после работы я решил поехать на выставку художницы Регины Рзаевой под названием «Футлярные соображения». Регина выступает под цифровым псевдонимом 665806, что мне показалось интересным ходом. Уже позднее в каком-то ее интервью я прочитал, что это всего-навсего почтовый индекс родного города художницы – Ангарска, – и испытал легкое разочарование таким несколько приземленным объяснением этих, как изначально казалось, загадочных цифр.

Анонс выставки я увидел в телеграм-канале онлайн-галереи и одноименного журнала «Объединение». Я стараюсь изучать коллег по цеху и смотреть, что они делают, особенно те из них, кто на слуху и кого активно продвигают различные арт-площадки. Я хотел посмотреть картины вживую и, возможно, чем черт не шутит, завести какие-то полезные знакомства для моей художественной карьеры (это вряд ли). Сразу хочу сказать, что нетворкинг мне дается с большим скрипом, так как с самого детства мне присущи робость, застенчивость, конфузливость и все в таком роде, вплоть до социальной фобии. Виртуальное взаимодействие с людьми мне дается куда проще. Частенько со мной случаются различные казусы на почве коммуникаций с людьми.

Вот один из примеров. Однажды я поехал на коллажную выставку в галерею «На Песчаной», в которой принимала участие арт-директор Зверевского центра современного искусства и главный редактор издания «ART Узел» Надежда Лисовская, с которой я был знаком только виртуально.

Накануне у нас была такая переписка.

Я: Так-с, ты во сколько там будешь?

Надежда: Ну, не рано. Часов с 2–3, но до вечера.

Я: Ок, класс, я буду в районе 15–16. До встречи![2]

В день выставки:

Надежда: Ты сам-то придешь?

Я: Да, но не в 15–16, а в 16–17.

В 16:10 я был на выставке, увидел Надежду издали, но не подошел к ней, а написал ей:

Я тут.

На что получил ответ:

А, это ты там бродишь в маске)

Немного походив по выставке туда-сюда, я ушел, так и не подойдя к Надежде, а затем написал ей:

Я: Я кого-то затопил и мне нужно было срочно бежать, сорри)

На что получил ответ:

Надежда: А я-то думаю, куда ты делся.

А годом ранее я видел Надежду на групповой выставке «Дата» в Зверевском центре современного искусства, в которой я принимал участие, и тогда, после выставки, написал ей:

Я: Я, кстати, видел вас на выставке, но постеснялся подойти и познакомиться – не очень умею смол толк)

На что получил ответ:

Надежда: Мы люди простые, по рабоче-крестьянски можно вполне на ты, если вдруг) А так я была человеком, измученным Da!Moscow[3]. Неделю на ногах с 12 до 12, поэтому была не наблюдательна, прости(те).

* * *Возвращаясь к выставке Регины Рзаевой «Футлярные соображения». Я вышел из метро Чистые пруды и кое-как дошел до Кривоколенного переулка, по обыкновению немного заплутав. Я родился и живу в Москве, но так редко бываю в центре, что чувствую себя здесь немного пришельцем.

Двое высоких молодых людей в черном, стоящих возле здания, мимо которого я проходил, спросили меня: «Дорогой, ты не куришь?» Я сказал: «Не-а». И спросил: «Дорогие, вы не знаете, где тут выставка?» Они ответили: «Не-а», но потом добавили: «Наверное, вон там за углом».

Я завернул за угол, куда они указали, и увидел в углублении двора заведение. На улице возле него стояла небольшая кучка людей. А внутри было довольно людно. Я подошел поближе и увидел, что внутри стоят столики, между ними узкие проходы, люди сидят и пьют вино (?) из бокалов, на стенах, кажется, висят как раз картины Регины Рзаевой, судя по зеленому колориту. Пространство-гастробар «Кривоколенный 9с3» с улицы показалось мне, честно говоря, не совсем удобным для просмотра картин. Я некоторое время в нерешительности помялся с ноги на ногу возле входа, а затем решил поехать домой, так и не посетив выставку. Покидая это место, я увидел на здании напротив крупную неоновую вывеску с надписью «Свобода». Это оказалась рюмочная.

На обратном пути домой в вагоне метро со мной ехала женщина с надписью на толстовке «Смеяться и (или) плакать».

Выходя на своей станции метро («Улица Академика Янгеля»), я обратил внимание на маленькую девочку, а затем я понял, что это не девочка, а карлик. Между прочим, у меня нет понимания, как без негативной коннотации говорить, например, о карликах, даунах, аутистах, толстых, худых, качках? Речь именно о названии.

Однажды, когда я учился в школе, на домашний телефон мне позвонила неизвестная мне девочка. Она сказала только одно слово: «Дистрофик!» И бросила трубку. Было очень обидно.

Моя дочка учится в коррекционной спецшколе VIII вида. Для меня крайне важно, чтобы люди с любыми особенностями (психическими, ментальными или физическими) включались в общество и не подвергались осмеянию, чтобы к ним не приклеивались негативные ярлыки, чтобы они могли находиться в публичном поле наравне с другими, – так называемыми нормальными. Наверное, правильно использовать самоназвание – то есть то, как сами люди с теми или иными особенностями себя называют. Но я не знаю, как называют себя низкорослые люди.

Любопытную сцену я увидел чуть погодя: низкорослый мужчина с интересом посмотрел на женщину-карлика. Мне это почему-то показалось трогательным. И у меня в голове пронеслась идиотская мысль: а вот бы они познакомились и случилась бы Любовь Карликов в Большом Городе! Но они не познакомились.

6 октября

Почитал немного и посмотрел сегодня про художника Льва Кропивницкого. Как и почему на него наткнулся – даже не помню. Я из тех людей, которые начинают искать какую-то информацию (например, про Лианозовскую группу[4]), а затем кликают по всем гиперссылкам подряд и уже читают о чем-то совершенно другом. Это приносит много неожиданных открытий и поворотов, но очень вредит систематичности и структурности мышления.

А! Вспомнил, где я изначально увидел абстрактную картину Кропивницкого – в ютуб-канале «Пока все дома у Антона» коллекционера искусства Антона Козлова.

Лев Кропивницкий – художник-нонконформист, сын художников Евгения Кропивницкого и Ольги Потаповой. Провел 10 лет в тюрьме в ссылке по ложному обвинению в сговоре против Сталина. Лев Кропивницкий говорит[5]:

Круг моих проблем в искусстве – осмысление космоса, непроявленные, скрытые силы, действия, свершения; место во всем этом человека, каждого из нас, непознанные наши связи со Вселенной, вне нашего восприятия времени и пространства, тайна единства механизма мира, где все едино, где все отражается на всем.

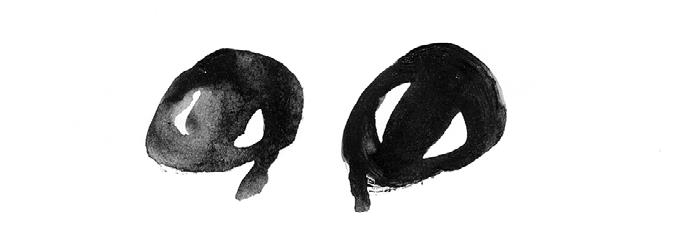

Мне понравилась в интернете картина Кропивницкого под названием «Бык». Особенно глаза этого быка.

Однажды я запросил обратную связь от подписчиков по поводу своих работ (сейчас уж не помню, что меня сподвигло это сделать) и получил, как мне кажется, интересный комментарий от художницы Анастасии Никулиной. Среди прочего (работа с текстом, коллажность рисунка и так далее) она отметила:

Еще твоя занятость глазами – это как окна в мозг, как бы аппарат восприятия этого мира художником.

Мне очень понравилась эта формулировка – «занятость глазами».

Я стал размышлять – а почему именно глаза. И пришел к выводу, что, наверное, никакой другой орган не концентрирует в себе больше человеческого.

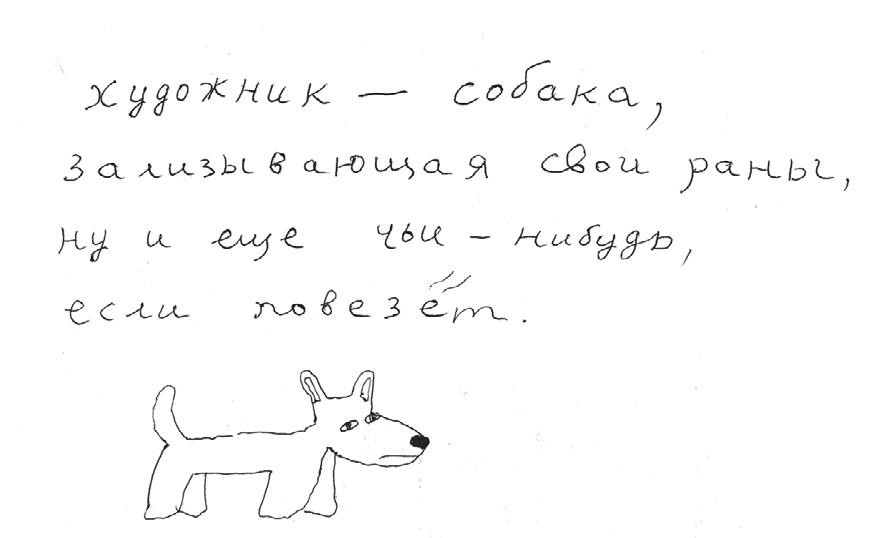

Также я думал о том, почему мне, по всей видимости, нужно стараться заканчивать работы за один присест. Потому что картины воспринимаются мной почти что физиологически как раны. И если я на какое-то время, пусть даже совсем небольшое, прерываю работу над картиной, то мне очень сложно потом к ней вернуться, потому что рана словно затянулась (а они очень быстро затягиваются) и потом нужно как бы снова ее расковыривать, что тяжело и малоприятно, а иногда и просто невозможно. Многие мои картины, думаю, поэтому остаются недоделанными – не хватает духу к ним вернуться.

У меня был рисунок с собачкой и с такой надписью: «Художник – это собака, зализывающая свои раны, ну и еще чьи-нибудь, если повезет». В моем понимании мое искусство – такая целительная игра, направленная на самого себя, и если повезет, то еще кого-нибудь. Я занимаюсь искусством в первую очередь для трансформации и преображения себя. Но часто об этом забываю, особенно когда слишком усердно начинаю пытаться продавать свои картины и стать известным или успешным.

* * *С того момента, как я стал писать эту книгу (а пишу я на компьютере), у меня появилась паранойя, что все сотрется и потеряется, исчезнет без следа. Я стал сохранять тексты в разных местах, в облаке, в папках, в разных программах, на внешнем жестком диске. Но возникла проблема разных версий, так как я пишу не в одном месте, которое синхронизируется с другими. Куски текстов выглядят по-разному. Видимо, нужно с этим завязывать. И просто писать все в одном месте на свой страх и риск.

Что касается техники исполнения, где-то около года назад я открыл для себя фасадную краску. Я наношу ее на холст, она высыхает, трескается и местами отваливается. Мне всегда нравились трещины. В них столько жизни, в отличие от гладких и ровных глянцевых поверхностей. Выглядят мои картины, конечно, нелепо и не особо продаваемо (из-за этой неаккуратной техники), потому что с них то и дело что-то отваливается, смазывается, волосы и пыль прилипают, какие-то бугры образуются, подобно бородавкам на теле. Но мне это нравится. В некотором пренебрежении к качеству исполнения я ощущаю свою свободу. Потому что диктат аккуратности для меня всегда был гимном несвободы.

Выпрямись, причешись, прочерти линию ровно, выгляди опрятно, делай как сказали, иначе подвергнешься осуждению и наказанию. Мне хочется постараться быть таким, какой я есть, независимо от того, подвергнусь ли я осуждению или нет. Мои картины перекособоченные, как я сам. Мне нравится быть горбатым.

Еще мой выбор сейчас пал на фасадную краску, потому что мне нравится слово «фасад». Фасадная личность или фасад – как что-то внешнее, что должно отпасть, как что-то, что прикрывает собой нечто другое, более глубокое. Меня интересует прорыв к чему-то настоящему и подлинному. Но как далек сейчас я от такого прорыва – смешно и подумать.

Пока я набираю этот текст, моя дочь спит в соседней комнате.

* * *Какое-то время назад я накупил разных книг по художественному образованию, наподобие «Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта», «Рисуйте свободно! Найти себя с помощью художественного дневника», «Блокнот Бенто. Как зарождается импульс что-нибудь нарисовать?» и так далее. Но так ни одной и не прочитал. В телеграм-канале «ты сегодня такой пепперштейн» наткнулся сегодня на такую запись:

В японском языке есть термин «цундоку» () – искусство покупать книги и никогда их не читать.

Хочу сказать, что эту книгу вы можете купить и со спокойной совестью никогда не читать.

Недавно я выложил их на «Авито», и часть уже распродал (поздравьте, у меня 32 отзыва с 5 звездочками, вот это сервис!). А потом в моей жизни появился Алексей Киселев и предложил писать книгу. После этого оставшиеся книги я снял с публикации: возможно, они пригодятся мне для работы над этой книгой и над своей художественной карьерой (но не факт).

Алексей тогда купил у меня картину под названием «Sad man with three happy flowers» за 4000 рублей и сказал, что увезет ее в Ереван. Эту картину я переделывал без устали в течение нескольких лет, – и вот, наконец, она обрела своего хозяина, да еще какого хозяина!

Объяснение шутки. Возлюбленная мне сказала, что читает сейчас Мольера. Ему покровительствовал Людовик XIV, и за это Мольеру приходилось в своих сочинениях его восхвалять. Мне на долю секунды показалось это смешным: я представил, как пою в своем тексте дифирамбы Алексею Киселеву то там, то сям, уместно и не очень, за то, что он предложил мне написать книгу о художнике, который пытается, сохранив себя и свои ценности, стать успешным и продаваемым.

7 октября

Вчера вечером забрал дочку на выходные. Ей 8 лет, она учится в специальной коррекционной школе VIII вида. Бывает, она, как маленький попугайчик, повторяет одно и то же по много раз на дню. «Ты отвезешь меня в понедельник в школу, отвезешь?» «Да, конечно». Проходит пара минут, и она снова повторяет: «Ты отвезешь меня в понедельник в школу? Отвезешь?» Она редко молчит, в основном твердит фразы, которые где-то услышала, или декламирует стихи (память у нее, в отличие от моей, очень хорошая).

Сегодня она много плакала и уснула в 6 часов вечера. Когда она плачет, я глажу ее по спине, чтобы как-то утешить. Она плакала и повторяла: «Мне грустно. Мне грустно». А потом внезапно спросила меня: «Тебе тоже бывает грустно?» Я ответил: «Да, конечно. Как и всем».

Сегодня в сторис у Александра Гордеева я увидел рассуждения о том, что можно творить двумя путями – из боли (from pain) и из радости (from joy). Рассуждения были на английском, а мой английский не настолько хорош, и в целом я уловил лишь общий посыл: Александр хочет перейти от первого ко второму и не хочет добавлять больше первого в мир.

Я стал мысленно крутить это в голове и, возможно, заочно спорить. Только на днях я думал о том, что легковесное искусство мне все же не слишком близко. Искусство без налета трагичности кажется мне не вполне жизненным. Примером тут могу назвать творческое объединение «Наша утопия» во главе с Вовой Перкиным. Его работы и работы художников-друзей его круга ассоциируются у меня с безудержным весельем. Но и чернуха тоже представляется чрезмерной (здесь на ум приходит что-то в духе Зджислава Бекшиньского). Мне же нравится переключение эмоций (веселье, грусть, радость, тоска), когда в творчестве есть и то, и то. Я стараюсь (мне хочется надеяться) отражать в своих работах оба полюса. Мой любимый жанр, который я обожаю с детства – трагикомедия.

В начале своей творческой карьеры (назовем это так, хотя по сути она так и не началась до сих пор) я использовал искусство скорее как арт-терапию. Все самые мрачные мысли – темы самоубийства, смерти, жизненного тупика, быстротечности жизни, неуверенности, бесперспективности – я превращал в рисунки. Это были крайне депрессивные рисунки, и они тем не менее находили у людей отклик. И, по-моему, ни один человек не написал мне: «Слушай, мне от твоих рисунков стало только хуже. В мире так много боли, зачем ты добавляешь сюда еще свою?» Я думаю, что когда боль выражена, когда ей уделено внимание, она начинает трансформироваться и уходить, переплавляясь во что-то другое.