Полная версия

Семена. Второе лето

Мама заметила:

– Ну я рекомендую тебе просто дождаться этого и посмотреть, что там будет происходить. Твой отец ничего просто так не делает, и твоя задача здесь заключается в том, чтобы выявить его намерения и цели, а также понять, как он это планирует и достигает. Обрати внимание на то, что он любит встраивать планы внутрь планов и вплетать интриги внутри интриг. И часто это делается для достижения долгосрочных целей. Послезавтра пройдёт комиссия по этике, но её результаты он планирует использовать года через два. Кто знает, что он задумал. Так что сиди, смотри и впитывай. А заодно учись у него.

Глава 2

Я валялся на своём диване и вспоминал, что произошло с прошлого лета и окончания моих активных работ над проектом «Семена». Отец был прав, когда говорил, что у меня не хватит времени и сил на работы. Когда начались занятия в университете, мне пришлось с головой погрузиться в учёбу, и только иногда на выходных я мог позволить себе отвлечься на какие-то дела по проекту, хотя размышлял и планировал я каждый день. Также я сгружал Аурелии свои мысли, а она сообщала мне о том, как идут работы в лаборатории у Василисы.

Прошлым летом мы закончили на том, что получили результаты генерации молекул псевдонуклеотидов на квантовом компьютере, который мне предоставили в ОИЯИ. У меня было 20 вариантов, из которых мне надо было отобрать 3, чтобы взять их в качестве алфавита для генетического кода наноботов в моём проекте. Это дало бы мне 27 комбинаций для кодирования аминокислот при помощи триплетов – вполне достаточно для двадцати пяти аминокислот, старт- и стоп-кодона. Аминокислоты предполагались тоже другими, не как в белках живых организмов, чтобы повысить уровень несовместимости наноботов с биологией Земли. Ну и комплементарность псевдонуклеотидов самих с собой, а также тройная цепочка генетического кода предполагали нулевую возможность для мутаций, что как будто бы исключало старт генетического алгоритма и начало конкуренции наноботов с жизнью. Концептуально всё выглядело неплохо.

Тогда у меня на руках был толстый отчёт, в котором были описаны физические и химические свойства сгенерированных молекул, и необходимо было провести большое количество лабораторных исследований, чтобы из 20 молекул отобрать 3. Мы с Василисой начали было это делать, но упёрлись в то, что у нас не было технологии изготовления молекул. Отец тогда сказал, что технология химического производства – это очень важно для выхода на «мокрые» эксперименты. А описания технологии у меня и не было. Василиса смогла тогда сгенерировать одну молекулу на базе индола, но технология оказалась очень грязной и дорогой, так что первым шагом надо было подготовить двадцать технологических карт. Именно на этой задаче и я вернулся в университет.

Я поставил задачу Аурелии собрать и суммаризировать для меня информацию о том, как разрабатывается технология химического производства, но оказалось, что общего алгоритма нет, и в каждом конкретном случае требуется этакое слияние теоретического осмысления проблемы учёным-химиком и одновременное проведение многочисленных экспериментов в лаборатории. А меня захлестнул вал университетских активностей, так что я даже не каждые выходные мог позволить себе приезжать в лабораторию к Василисе.

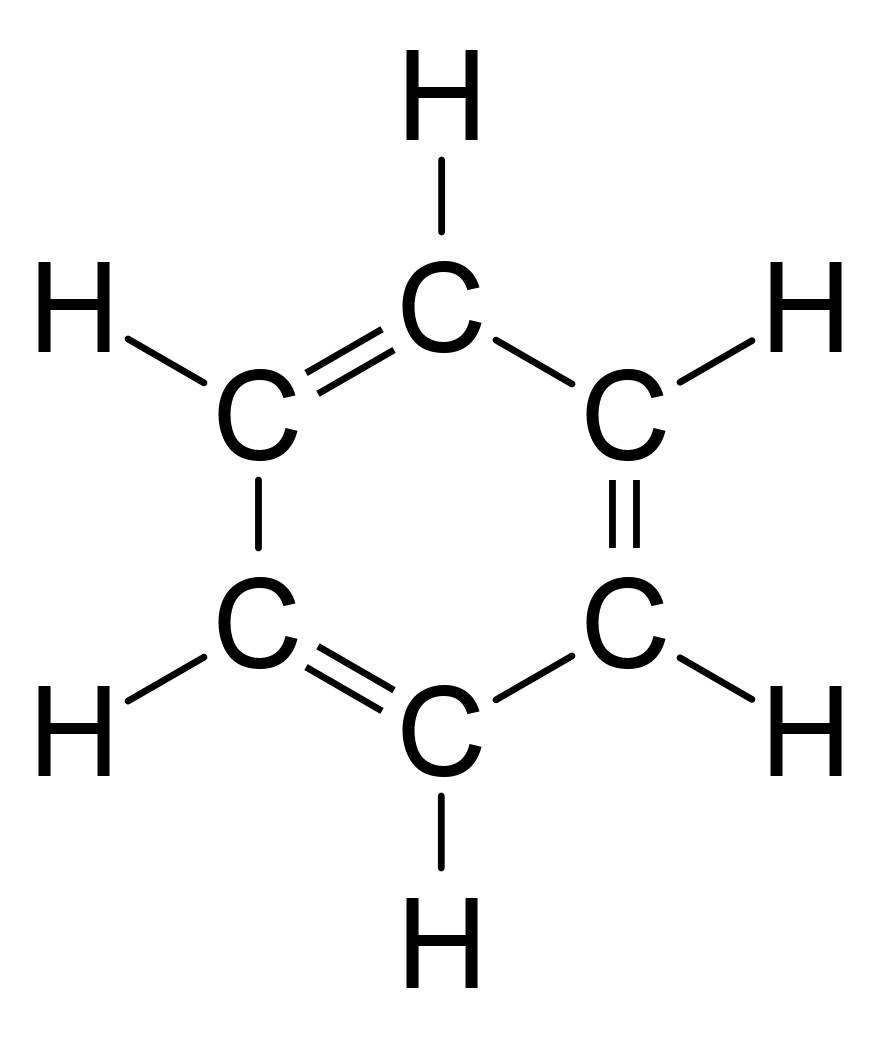

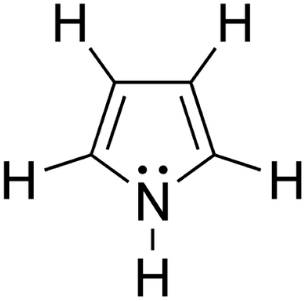

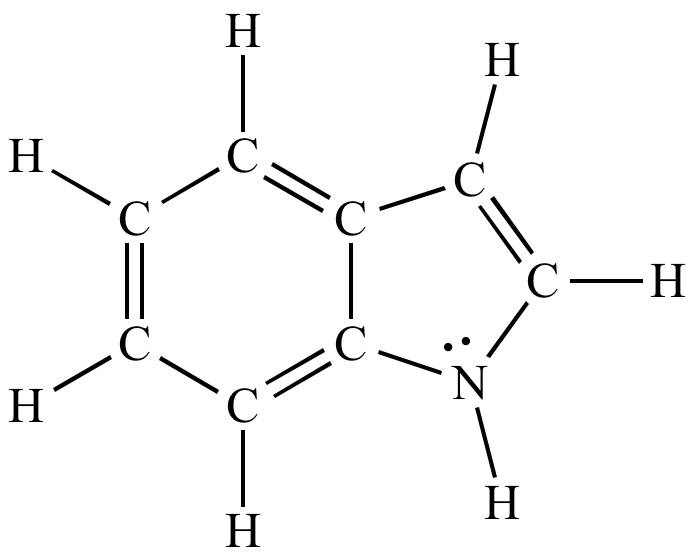

В моём случае разработка технологии сводилась к нескольким важным стадиям. И я в сентябре прошлого года застрял на первой – научные исследования и разработка. У меня было двадцать химических формул, для которых я с помощью старших коллег составил систематические названия. Несмотря на то, что формулы были не такие уж и большие, всего-то не более двух – трёх десятков атомов каждая, но названия получились очень громоздкими. Однако даже это позволило мне разбить эти вещества на три группы, как и рекомендовала Василиса. Наша с ней первоначальная гипотеза о том, что все эти молекулы можно будет сделать на основе трёх – пяти основ, как мне показалось, получила подтверждение. У меня вышло, что есть группа алифатических молекул, а есть более обширная группа ароматических. Вторую группу я разбил на три подгруппы: производные бензола, пиррола и индола. Последняя ароматическая основа, как ни странно, является как бы совмещением первых двух. Хотя, если подумать… Ну что тут может быть странного?

БЕНЗОЛ ПИРРОЛ ИНДОЛ

Собственно, получилось так, что все предложенные квантовым когнитивным агентом ОИЯИ молекулы псевдонуклеотидов были «разложены» по четырём ящичкам – классам: алифатические, бензол-, пиррол- и индол-производные. В каждом классе было, как минимум, три молекулы. Наша с Василисой гипотеза заключалась в том, что три выбранных псевдонуклеотида должны быть из разных классов, тогда между ними будет небольшая разница, что позволит легче контролировать мутации, которых вообще быть не должно.

Также я провёл глубокий поиск по научным библиотекам – я искал опубликованные технологии для систематических названий моих молекул. Увы, ни для одной молекулы не было готовых технологий, так что действительно мне надо было их разрабатывать.

Итак, у меня получилось, что в группе алифатических молекул было три вещества, бензол-производных было семь, пиррол-производных – шесть и индол-производных – четыре. С самого начала я предположил, что для ограничения поиска тройки веществ, которые будут максимально далеки друг от друга по своим физико-химическим свойствам, надо брать по одной молекулы из каждой группы. При этом индол одновременно похож и на бензол, и на пиррол, поэтому я просто отложил группу индол-производных про запас. В итоге получилось, что надо проверить 126 комбинации – это три умножить на семь и ещё на шесть.

Ещё передо мной стояла задача назвать каждое из отобранных веществ. Надо было выбрать три разные буквы алфавита, которые отличались бы от А, Г, Т и Ц, чтобы мои псевдонуклеотиды начинались с других букв, чем обычные нуклеотиды, а оканчиваться названия этих веществ должны на -ин. Я решил отчасти для смеха, отчасти в качестве жеста уважения использовать инициалы моего отца – буквы как раз отличались как друг от друга, так и от обычных нуклеотидов. Сами же названия псевдонуклеотидов я решил посвятить учёным, внёсшим существенный вклад в биологию, биоинформатику, генетику и другие подобные науки.

В итоге у меня получилось:

Д – дарвинин в честь Чарльза Дарвина, предложившего теорию эволюции и концепции естественного и полового отбора, что оказало неоценимое влияние на биологию.

Р – розалин, как знак уважения к Розалинд Франклин, чьи ранние работы по рентгеновской дифракции ДНК стали краеугольным камнем в фундаменте нашего понимания её структуры и, как следствие, генетического кода.

В – вавилоин в честь Николая Ивановича Вавилова, русского учёного, заложившего основы современной генетики растений.

У меня ещё не было веществ, но названия для них я уже придумал. Я не был уверен, что в итоге мне позволят назвать их именно так, но заготовка мне понравилась.

Всё это я придумал и кратко описал в своих заметках в течение сентября прошлого года. Даже прямо в самом начале его. А потом начались рутинные исследования выявленных 126 комбинаций троек веществ из трёх разных групп. В качестве критериев для оптимизации и поиска целевой тройки мы использовали:

1. Стабильность молекул. Это первое, на что мы обратили внимание, потому что, как известно, стабильные молекулы меньше подвержены мутациям. Применяя варьированные температурные условия и изучая термодинамическую стабильность, мы планировали найти молекулы, которые могут сохранять свою структуру и функцию в различных условиях.

2. Уникальные физико-химические свойства. В каждой из трёх групп собрались молекулы с крайне различными физико-химическими свойствами – они варьировались по полярности, молекулярному размеру, гидрофобности и другим свойствам. Как кажется, такая диверсификация значений характеристик позволит уменьшить вероятность ошибки при репликации.

3. Соотношение силы водородной связи и водородного радиуса. Василиса подсказала мне, что эти характеристики важны для стабильности молекулы и её способности к участию в процессах репликации. Мы предположили, что молекулы с оптимальным соотношением будут успешно реплицироваться.

4. Комплементарность геометрических форм: Нам было важно, чтобы выбранные молекулы обладали геометрическими формами, которые могли бы идеально соединяться друг с другом, в том числе через остаток пентозы, который планировалось использовать между псевдонуклеотидами. Такая комплементарность уменьшила бы вероятность внесения ошибок во время процесса сборки наноботов и повысила бы точность тройных цепочек ДНК-подобных структур, что критически необходимо для исправной работы нашей микроскопической техники.

5. Электронная конфигурация и толерантность к радикалам. Также мы планировали проанализировать электронное распределение в молекулах для обеспечения их устойчивости к окислительно-восстановительным реакциям. Радикалы могут существенно влиять на вероятность мутаций, так что те молекулы, что обладали высокой устойчивостью к воздействиям радикалов, заслуживали особого внимания.

6. Наконец, мы подумали про способность к гиперхимическим реакциям. Наноботам предстоит взаимодействовать с множеством биологических компонентов на молекулярном уровне, поэтому мы поставили для себя задачу найти молекулы, способные участвовать в широком спектре биохимических процессов.

Мы с Василисой предположили, что применение этих критериев позволит провести отбор молекул и анализ троек.

Так что до нового года мы рассчитали молекулярное взаимодействие и статистические шансы мутаций для каждой из 126 троек, и в конечном итоге выделили три молекулы, которые, как нам казалось, идеально соответствовали нашим требованиям. Эта тройка обладала наименьшим взаимным влиянием на вероятность мутаций и максимальной устойчивостью. После этого требовалось подтвердить наши расчёты при помощи компьютерного моделирования и натурных испытаний в лаборатории у Василисы.

Где-то в декабре я получил от отца добро на проведение имитационных экспериментов – для этого требовалось арендовать суперкомпьютер, так что без отца я это сделать не мог. Конечно же, там была очередь, но в январе сразу же после новогодних праздников мы зарядили вычисления.

Я помню, как Василиса приехала ко мне в университет, я встретил её у главного здания, и мы на местном шаттле поехали к корпусу, в котором располагался наш университетский суперкомпьютер. Нас встретил строгий лаборант, который поначалу вообще не хотел меня пускать, говоря, что я студент-второкурсник, а доступ к суперкомпьютеру могут получить только учёные. Я спорить не стал, так как за меня всё равно вступилась Василиса, сказав, что я лаборант в её лаборатории. Прокатило. И вот мы попали в святая святых вычислительного кластера нашего университета.

Когда мы вошли в комнату, лаборант уже был за работой, окружённый открытыми панелями и мигающими индикаторами. Он кивнул Василисе и, сделав несколько кликов, предоставил ей интерфейс для доступа к системе. Моё сердце колотилось в предвкушении. Мы задействовали наш симулятор, и Василиса подала команду для запуска вычислительного эксперимента. Мы хотели убедиться, что наши теоретические расчёты правильные, и поэтому запустили процесс суперкомпьютерного моделирования того, как тройки псевдонуклеотидов будут эволюционировать в процессе репликации. Собственно, нам нужно было подтвердить ту тройку веществ, которую мы отобрали.

По истечении нескольких довольно нервных часов, когда каждая секунда казалась вечностью, наши предположения подтвердились. Мы находились на пороге революции в сфере нанотехнологий. Суперкомпьютер показал, что выбранная нами тройка псевдонуклеотидов способна образовывать стабильные структуры, свойства которых превосходили наши самые смелые ожидания. Это был тот самый эврика-момент, которому предшествовали месяцы утомительной работы.

В общем, отобранная нами тройка псевдонуклеотидов в рамках вычислительного эксперимента ни разу не подверглась мутациям. Сначала мы запустили тысячу шагов эволюции, потом миллион – результат был одинаков: частота мутаций была нулевой. Для контроля корректности функционирования нашего программного обеспечения мы запускали его на других комбинациях молекул – большинство комбинаций давало ненулевую частоту мутаций, но были и такие, которые тоже давали ноль. Мы отобрали все такие комбинации, которые показали нулевую частоту мутаций на одной тысяче итераций, запустили их на десяти тысячах – отсеяли несколько тех, у которых появились мутации. Проделали то же самое с оставшимися комбинациями для ста тысяч шагов эволюции, снова отсеяли те тройки, в которых появились мутации. Дошли до миллиона итераций и получили три варианта троек на пяти молекулах – в нашем итоговом наборе была одна алифатическая молекула и по две бензол- и пиррол-производных, которые получили коды Д, Р1 и Р2, В1 и В2 соответственно. Так что устойчивыми к мутациям комбинациями были такие: Д Р1 В1, Д Р1 В2 и Д Р2 В2. Так что в качестве итоговых молекул, которые получили предварительные названия дарвинин, розалин и вавилоин, мы взяли те, которые отобрали теоретическим путём и проверили при помощи имитационного моделирования, а ещё по одной молекуле из второй и третьей группы мы оставили про запас.

Мы с Василисой, конечно, были в восторге и вышли из суперкомпьютерного центра в абсолютном воодушевлении. Ещё бы – наши теоретические расчёты подтвердились имитационным моделированием. И теперь перед нами стоит задача составить технологические карты процессов, которые направлены на промышленное создание отобранных веществ. Не, ну про промышленное я, конечно, пока ещё загнул, но тем не менее, вещества нужны были в объёмах, которые предполагают массовые эксперименты, то есть технологиях их производства уже требовалась. В тот вечер я сидел и планировал свои работы над этим сложным вопросом, а отец, как сейчас помню, ходил по дому и шелестел распечаткой отчёта об имитационном моделировании, что-то восторженно восклицая.

* * *

Однажды в середине осени прошлого года, я даже уже немного забыл, когда точно это было – то ли в конце октября, то ли в начале ноября, ещё были остатки красно-оранжевой листвы на деревьях – я сидел в университетской столовой и ковырялся в своей тарелке. Внезапно за мой столик подсели двое. Это были студенты из моей группы, парень и девушка. К моему несчастью, я плохо помнил имена своих одногруппников, так как вёл уединённый образ жизни и практически ни с кем не контактировал. Этому способствовало ещё и то, что я находился на персональном образовательном треке, поэтому я просто был как бы приписан к какой-то группе, числясь в ней лишь формально. У меня же даже расписание занятий было индивидуальное, лишь отчасти пересекающееся с общим расписанием потока и группы. Лекции были общие, но только часть семинаров группы была в моём расписании, а лабораторные работы я полностью делал индивидуально. Так что моя позиция в целом была понятная.

В общем, это были парень и девушка из моей группы, но я не помнил, как их зовут. Девушка спросила, могут ли они присесть за мой столик. Я кивнул, и она плюхнулась на стул прямо напротив меня. Парень осторожно сел сбоку от неё. Я почувствовал, что он смущается, а вот у неё было очень боевое настроение. Я тоже смутился. Поначалу воцарилось неловкое молчание, как это обычно бывает, когда незнакомые люди соберутся вместе.

Неожиданно девушка дёрнула меня за рукав, прерывая мои мысли.

– Привет, я Зоя, а это Андрей, – она кивнула в сторону парня, который немного застенчиво мне улыбнулся. – Мы слышали о твоих поистине уникальных изысканиях в области генетики и хотели бы узнать, можем ли мы присоединиться. Это звучит очень интересно и, возможно, мы с Андреем сможем быть полезными.

«Интересно, почему она сразу же представилась» – подумал я тогда. Понятно, что я вёл нелюдимый образ жизни по отношению к группе. И она вполне могла понимать, что я могу не помнить, кто они такие. Ну ладно, пусть будет так. Но вопрос меня несколько обескуражил, так что я в ответ спросил:

– А откуда вы узнали про мои наработки?

Эта Зоя тогда чего-то много говорила, объясняя и объясняя. Она вообще была очень говорливой. А вот её спутник молчал по большей части. Весь её монолог свёлся к тому, что она как-то раз увидела мою работу в химической лаборатории на столе у преподавателя и успела прочитать название. И тогда она подумала, а что это какая-то работа какого-то студента, которую мы все сделали ещё летом, сдали и забыли, до сих пор лежит у преподавателя. Поэтому она между делом спросила у нашего куратора, что происходит, и та ей сказала, что моя практическая работа вызвала неподдельный интерес у заведующего кафедрой молекулярной физики, как это ни странно. И вот документ начали таскать с кафедры на кафедру. Для меня это звучало с одной стороны очень странно, но с другой абсолютно закономерно.

Впрочем, я сказал, что всё это интересно, и мне надо подумать, чем я мог бы им помочь. После этой встречи на меня накатились размышления о теориях заговора разной степени криповости. Конечно, я тотчас вспомнил слова и предупреждения отца о том, в каких условиях нам приходится заниматься нашим проектом. Так что, само собой разумеется, я пошёл к нему за советом.

Отец сказал, чтобы я просто перевесил этот вопрос на «первый гвоздик», отложив его решение на май или даже июнь. Я не понял тогда, что это за гвоздики. Оказалось, что есть принцип организации дел, не очень хороший и даже не очень этичный, но который как раз подходит для таких вот ситуаций. Когда приходит какой-то странный запрос, его надо «повесить на гвоздик», то есть дать отлежаться. Можно даже забыть о нём. Если человек приходит со своим запросом повторно, то есть тема оказывается для него важной, то ты перевешиваешь этот вопрос на «второй гвоздик», и пусть снова висит. По словам отца девяносто процентов странных запросов остаются висеть на первом гвоздике, так как сами просители забывают или забивают. После второго гвоздика на третий перевешивается только один процент первоначальных запросов, и тут уже надо смотреть более внимательно – или ты столкнулся с городским сумасшедшим со своей сверхценной идеей, или ты общаешься с человеком, у которого самые серьёзные намерения. Впрочем, есть ещё и третий вариант.

При этом отец рекомендовал мне переложить ответственность за то, кто вспомнит про необходимость возобновления темы в мае или июне, на эту Зою. Ведь это была её «обезьяна», как выразился отец. Под этим термином он имел в виду задачу, которая висит незакрытой, так как ещё не пришёл срок, но об этой задаче надо помнить. Это абсолютно то, что в психологии называется незакрытым гештальтом. И вот отец сказал в своей манере, что нельзя брать на себя чужие незакрытые гештальты:

– Не сажай себе на плечи чужих обезьян.

Потом Зоя ещё несколько раз подходила ко мне в течение весеннего семестра и задавала всякие вопросы обо мне и о моей жизни, как будто бы не касаясь своего первоначального запроса. Я отстранённо отвечал, показывая своим видом и поведением, что мне не очень нравятся такие вот её подкаты. Но она не отступала.

Я «пожаловался» отцу, и он сказал, чтобы я терпел. А так-то рекомендовал мне перестать быть букой и отвечать ей более дружелюбно, но на нейтральные темы. Как раз это приведёт к тому, что через какое-то время она потеряет интерес. Но интерес она не теряла. А вот её первоначального спутника я больше ни разу не видел. Не, ну видел – это же мой одногруппник, но он со мной больше на эту тему не общался.

А через некоторое время отец сказал мне, что взял эту Зою в разработку, так как такая её неудержимая активность его что-то напрягает. Он зашёл на портал университета под моим аккаунтом и забрал всю информацию из её открытого профиля. Ну и ушёл. Я сразу не понял, что значит «взял в разработку», но потом до меня дошло, и я что-то даже напрягся по этому поводу. Вся эта деятельность всё больше и больше начала мне напоминать какой-то дурной фильм про шпионов и шпиономанию, и мне было крайне неприятно, что я погружаюсь вот в это вот всё, причём ещё и с подачи собственных родителей, особенно отца.

* * *

После упражнений с Василисой в суперкомпьютерном центре у меня на руках появились результаты имитационного моделирования проведения отобранных молекул псевдонуклеотидов. Фактически, мы сузили наше первоначальное множество из двадцати молекул до трёх, и это было уже вполне обозримая работа, чтобы оформить технологические карты для их производства. Так что я распланировал работу над этой задачей достаточно просто – после сдачи зимней сессии в январе у меня получались февраль, март и апрель для работы с тремя молекулами. Один месяц на молекулу казался мне вполне обоснованным сроком, поскольку от меня же не требовалось сделать технологические карты именно для промышленного производства с полным циклом тестирования, а для лабораторных условий времени было достаточно. В любом случае, технологий производства при выходе на промышленные масштабы с необходимостью поменяется.

Потом ещё отец вмешался в постановку задачи, сказав, что на первом этапе требуется не детальная технологическая карта для каждого вещества, а что-то типа краткого отчёта, в котором должна быть описана вся стадийность технологического процесса – от подготовки реактивов, прекурсоров и инструментария, до списка химических реакций, которые необходимо осуществить. По возможности в этом же отчёте хотелось бы видеть какие-то итоговые заключения по проведённым лабораторным исследованиям по каждой реакции – параметры реакции, выход итогового вещества, его характеристики в части качества.

Этим я и занялся в свободное от учёбы время. Раз в неделю я ездил к Василисе в лабораторию, мы проводили там опыты, я всё тщательно записывал в журнал, который, к слову, хранился в сейфе в кабинете Василисы, и за пределы лаборатории я его не выносил. Также ради этого на одном из компьютеров лаборатории был поднят специальный когнитивный агент, заточенный на химическое производство, которого мы окрестили Михайло. Он «жил» в закрытом контуре лабораторной вычислительной инфраструктуры, а моя Аурелия и несколько других когнитивных агентов – отца, Василисы и ещё пары доверенных сотрудников его компании – могли с ним связываться, соблюдая протоколы безопасности и конфиденциальности информации.

И вот к концу февраля у меня на руках появился первый отчёт, который гордо назывался «Дарвинин. Свойства, методы получения и контроля качества». Само собой разумеется, соавторами выступили Аурелия и Михайло, а мы с Василисой сделали итоговую вычитку и внесли правки. Впрочем, Михайло же был подключён как к лабораторному оборудованию, так и к базам данных лабораторных информационных систем, так что он и осуществил все необходимые химико-аналитические расчёты, структурировал и проанализировал результаты, а также сделал все необходимые выводы.

Этот отчёт был не просто сухой теорией, а базировался на тех экспериментах, которые мы провели в лаборатории, и я очень гордился именно таким методологическим подходом. Мы с отцом обсудили этот документ, по итогам которого я внёс в него дополнительные правки, а также новый раздел, описывающий применение нового вещества в проекте «Семена». После этого на документ был поставлен гриф «Секретно», и он скрылся в недрах защищённой инфраструктуры компании отца. Специальный когнитивный агент, охраняющий информацию в этом контуре, тщательно вычистил все следы, которые могли привести к документу или каким-либо его частям.

К концу апреля у меня было три таких отчёта, и я очень гордился этим достижением. Я распечатал их, сброшюровал и поставил на полку у себя в комнате. Время от времени я доставал их и листал. Отец смеялся над этим, говоря, что он также делал со своими материалами, когда был молодым.

В общем, всё было готово к тому, чтобы летом перейти к исследованиям и экспериментам с генетической структурой наноботов. Мы сможем начать разработку системы программирования генов. Меня захватывали и воодушевляли мысли об этом.

Между тем случилось ещё одно происшествие с Зоей. Как-то раз она подошла ко мне и села рядом без приглашения. Меня такое вот проведение очень смущало – как будто бы мы с ней уже старинные приятели. И она сходу такая:

– Данила, привет. А кто эта девушка, с которой ты встречался около суперкомпьютерного центра?

Меня этого вопрос застал врасплох. Мало того, что она точно уже лезла не в свои дела, так ещё и грубо нарушала личное пространство. К тому же, это было несколько месяцев назад. И, получается, она следила за мной? Что вообще происходит?