Полная версия

Экстренная и первая психологическая помощь

– Снижение настроения: Подавленность, печаль, апатия, словно мир вокруг теряет краски.

В норме эти реакции должны пройти со временем, дав организму восстановиться. Но для специалистов, которые постоянно находятся в зоне риска, крайне важно иметь глубокие знания о психологических последствиях таких ситуаций и владеть навыками саморегуляции. А при необходимости – не стесняться обращаться за психологической помощью. Ведь даже самые сильные герои нуждаются в поддержке.

Стресс: Две стороны одной медали

Стресс – это не всегда плохо. Это, по сути, неспецифическая ответная реакция организма на различные раздражители, которая помогает нам приспособиться к меняющимся условиям. Его характер зависит от множества факторов, включая наши личностные особенности и физиологические параметры.

Существуют два основных вида стресса:

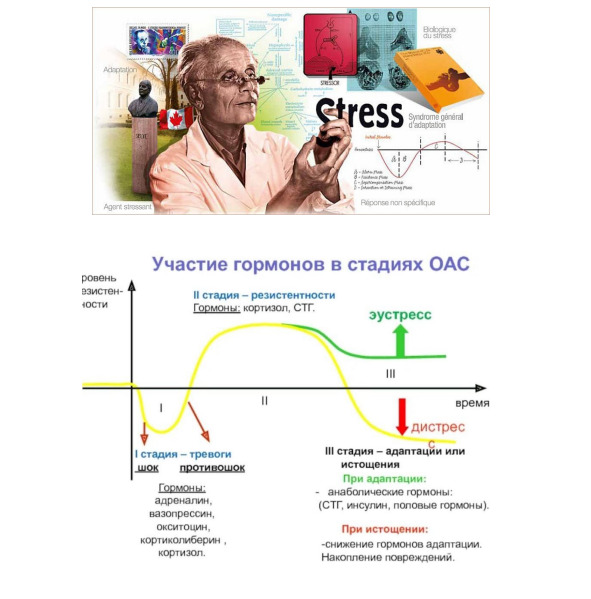

– Эустресс (положительный стресс): Это как короткий всплеск энергии, который мобилизует нас. Вспомните предвкушение перед важной презентацией, азарт перед спортивным соревнованием или вдохновение от творческой задачи. Эустресс повышает бдительность и концентрацию, стимулирует умственную и физическую активность, заставляя нас чувствовать себя сильными и компетентными. Это та энергия, которая помогает нам расти и развиваться.

– Дистресс (отрицательный стресс): А вот это уже другая история. Дистресс – это длительный или слишком сильный стресс, который истощает наши ресурсы и может привести к разрушительным последствиям. Хронические проблемы в отношениях, финансовые трудности, серьёзные заболевания – всё это примеры дистресса. Он может вызывать физические недуги: головные боли, проблемы с пищеварением, нарушения сна. Дистресс ослабляет иммунную систему, делая нас уязвимыми для болезней, и значительно увеличивает риск развития психических расстройств, таких как тревога и депрессия.

Физиология стресса: Реакция «бей или беги»

Когда человек сталкивается со стрессом, в его организме запускается древний и мощный механизм – реакция «бей или беги». Это наша врождённая программа выживания, готовящая тело к борьбе или стремительному отступлению от опасности.

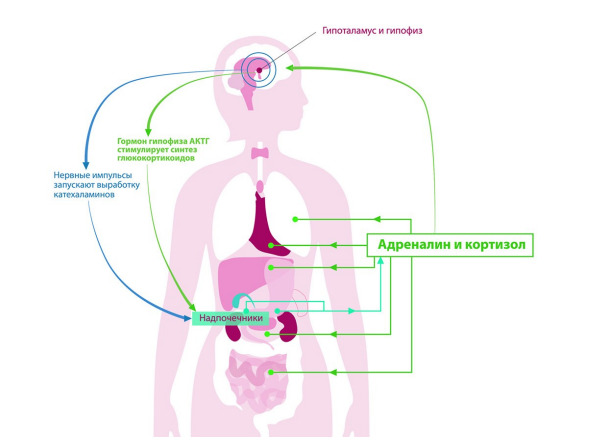

Всё начинается с выброса гормонов. Надпочечники, как по сигналу тревоги, выбрасывают в кровь адреналин и кортизол. Эти гормоны вызывают целый каскад изменений:

– Учащается сердцебиение: Сердце начинает работать быстрее, чтобы нагнетать кровь к мышцам.

– Повышается кровяное давление: Сосуды сужаются, увеличивая приток крови к жизненно важным органам.

– Растёт уровень сахара в крови: Организм мобилизует запасы энергии для немедленного использования.

Во время этой реакции кровоток перенаправляется от «менее важных» органов, таких как пищеварительная система, к мышцам и сердцу. Это позволяет нам двигаться быстро и эффективно. Мышцы напрягаются, готовясь к действию, что, однако, может привести к головным болям, боли в шее и другим неприятным ощущениям в теле.

Но если стресс становится хроническим, эта реакция из спасительной превращается в разрушительную. Постоянно повышенный уровень кортизола ослабляет иммунную систему, делая нас более восприимчивыми к инфекциям и другим заболеваниям.

Таким образом, влияние экстремальных ситуаций на человека – это не просто мгновенный шок, а сложный, многоуровневый процесс, затрагивающий психику и тело. Понимая эти механизмы, мы можем не только помочь тем, кто оказался в беде, но и научиться лучше справляться со стрессом в нашей повседневной жизни.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРЕССА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Невидимая буря внутри: Нейрофизиология стресса

Ваш мозг – это командный центр, а тело – это сложный механизм, который подчиняется его приказам. Когда в нашу жизнь вторгается угроза, будь то неожиданная авария, выступление перед большой аудиторией или даже просто срочный дедлайн на работе, этот командный центр мгновенно запускает целую цепочку реакций. Это и есть стресс – не просто чувство, а сложнейший нейрофизиологический процесс, направленный на нашу защиту.

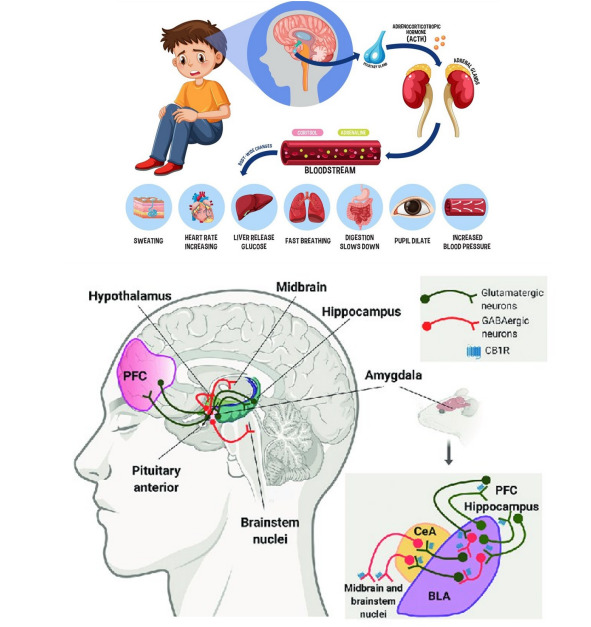

Всё начинается с восприятия угрозы. Ваши органы чувств – глаза, уши, нос – первыми фиксируют потенциально опасный стимул, словно радары. Эта информация мгновенно летит в таламус, который можно назвать «распределительным центром» мозга. Он сортирует сенсорные данные и отправляет их по нужным адресам. И один из самых важных адресов в этот момент – амигдала, или миндалевидное тело. Это наш внутренний «детектор опасности». Амигдала, словно опытный эксперт, быстро оценивает эмоциональное значение стимула и, если чувствует угрозу, включает красную лампочку.

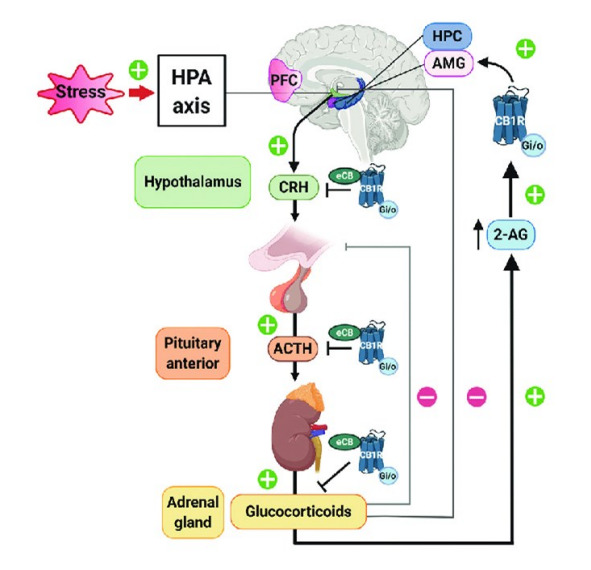

Затем следует активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси – это своего рода «гормональная фабрика» стресса. По сигналу амигдалы гипоталамус (дирижёр всего процесса) выпускает кортикотропин-рилизинг гормон (КРГ). КРГ, как курьер, доставляет сообщение в гипофиз, который, в свою очередь, выделяет адренокортикотропный гормон (АКТГ). АКТГ летит к надпочечникам, нашим маленьким «гормональным железам-производителям», расположенным над почками, и стимулирует их вырабатывать кортизол – главный гормон стресса. Кортизол, словно топливо, подготавливает организм к длительному сопротивлению.

Параллельно с этим, гипоталамус активирует симпатическую нервную систему (СНС). Это как включить режим «турбо» для всего организма. Надпочечники начинают выбрасывать адреналин и норадреналин – те самые гормоны, которые дают нам внезапный прилив сил. Под их воздействием сердце начинает колотиться быстрее, словно барабан, артериальное давление подскакивает, бронхи расширяются, чтобы лёгкие могли захватить больше кислорода, а энергетические запасы мобилизуются. Это классическая реакция «бей или беги», когда ваше тело мгновенно готовится к физическому действию – сражаться или спасаться бегством.

И, наконец, кортизол, этот многогранный гормон, не только усиливает действие СНС, но и повышает уровень глюкозы в крови, чтобы дать мышцам больше энергии. Он также временно подавляет иммунную систему и воспалительные реакции, что может быть полезно в краткосрочной перспективе, но губительно при хроническом стрессе. Интересно, что гиппокамп – область мозга, отвечающая за память и обучение, – тоже подвергается воздействию кортизола. Именно поэтому в условиях хронического стресса нам порой бывает так трудно сосредоточиться и что-то запомнить.

Психологический отпечаток: Как стресс меняет наше «Я»

Стресс – это не только химическая реакция, это ещё и глубокий психологический опыт, оставляющий свой отпечаток на нашем внутреннем мире. Эти эффекты могут проявляться по-разному у разных людей, но некоторые из них особенно распространены:

– Тревога: Помните это навязчивое чувство беспокойства, словно в животе порхают бабочки, а сердце стучит как сумасшедшее? Это тревога, частый спутник стресса, сопровождающаяся потливостью и тремором. Она может быть лёгким фоном или перерасти в парализующий страх.

– Депрессия: Когда стресс затягивается, он может утянуть нас в пучину депрессии. Это не просто плохое настроение, а стойкое чувство грусти, безнадёжности, потеря интереса к тому, что раньше приносило радость. Мир словно теряет краски, и даже любимые занятия кажутся бессмысленными.

– Раздражительность: Чувство, что любая мелочь выводит вас из себя? Стресс повышает нашу возбудимость, делая нас вспыльчивыми и нетерпеливыми. Мелкие неурядицы, на которые раньше мы не обратили бы внимания, теперь вызывают гнев.

– Трудности с концентрацией внимания: В условиях стресса мозг постоянно находится в режиме «боевой готовности», сканируя окружающую среду на предмет угроз. Это мешает сосредоточиться на повседневных задачах, мысли разбегаются, а внимание ускользает.

– Проблемы со сном: Когда сознание находится в постоянном напряжении, уснуть становится настоящим испытанием. Бессонница, прерывистый сон, кошмары – всё это частые спутники стресса, лишающие нас столь необходимого отдыха и восстановления.

Общий адаптационный синдром: Путь от тревоги до истощения

Великий учёный Ганс Селье, которого называют «отцом стресса», первым описал, как организм адаптируется к стрессовым факторам, назвав этот процесс Общим Адаптационным Синдромом (ОАС). Это своего рода «дорожная карта» развития стрессовой реакции, состоящая из трёх стадий:

Стадия тревоги: Первый удар

Это мгновенная, первоначальная реакция на опасность или угрозу. Представьте себе спринтера на старте: он весь напряжён, готов к рывку. Так и наш организм:

– Взрыв энергии: Мы чувствуем прилив сил, словно внутренняя батарея зарядилась на максимум.

– Увеличение физических и психических способностей: Мы можем действовать быстрее, мыслить чётче, ощущать боль менее остро.

– Выброс гормонов тревоги: Адреналин и норадреналин хлещут в кровь, ускоряя сердцебиение, перераспределяя кровь к мышцам и мозгу, а печень выбрасывает больше сахара для мгновенной энергии.

– Фаза шока: Это самый первый момент, когда мир словно замирает, а затем тело мгновенно реагирует.

– Фаза противошока: Вслед за шоком активизируются механизмы, которые призваны снизить воздействие стресса и сохранить жизнедеятельность организма.

Эта стадия длится недолго, это лишь первый, мощный ответ на вызов.

Стадия сопротивления (резистентности): Долгая борьба

Если стрессор слишком силён или действует достаточно долго, организм переходит на стадию сопротивления. Это как долгая осада крепости: энергия больше не выбрасывается взрывом, а распределяется экономно, чтобы выдержать длительную нагрузку.

– Приспособление к новым обстоятельствам: Тело и разум адаптируются к стрессу, пытаясь функционировать в новых условиях.

– Снижение активности физиологических процессов: Организм не может бесконечно находиться в состоянии «боевой готовности», и некоторые процессы замедляются, чтобы сохранить ресурсы.

– Оптимальный расход ресурсов: Тело учится использовать энергию максимально эффективно.

– Повышенная устойчивость: Человек может чувствовать себя более устойчивым к различным воздействиям.

Эта стадия обратима: если стрессор прекращает действовать, организм может восстановиться.

Стадия истощения: Последняя черта

Но если стресс продолжается слишком долго, или мы не можем найти силы справиться с ситуацией, наступает самая опасная стадия – истощение. Это как марафон, который длится дольше, чем может выдержать человек.

– Исчерпание энергии: Все ресурсы организма исчерпаны, резервы опустошены.

– Снижение физиологической и психологической защиты: Иммунитет ослаблен, психика уязвима, человек больше не способен сопротивляться стрессу.

– Неспособность сопротивляться: Любые, даже незначительные, раздражители кажутся невыносимыми.

На этой стадии требуется помощь извне. Если стрессор продолжает действовать, истощение может привести к стойким дезадаптивным нарушениям, когда человек уже не может вернуться к нормальной жизни, а в крайних случаях – даже к гибели организма.

Эмоциональные субсиндромы: Лики стресса

Эмоциональные реакции сопровождают каждую фазу развития стресса и проявляются в определённом порядке:

– Первый: эмоционально-поведенческий субсиндром. Это острые реакции на стресс: плач, истерика, агрессия, паника. Они проявляются в предельно экстремальных условиях, когда эмоции берут верх над разумом. Вспомните человека, который начинает смеяться или плакать без остановки в момент шока.

– Второй: когнитивный субсиндром. Он заключается в активации различных видов мышления, попытке понять, что происходит, найти выход из ситуации. Мозг начинает лихорадочно работать, анализируя информацию.

Понимание этих стадий ОАС, нейрофизиологических и психологических механизмов стресса помогает нам не только лучше осознавать реакции собственного организма на вызовы, но и учиться эффективнее справляться со стрессовыми ситуациями. А главное – это знание позволяет нам предотвращать негативные последствия стресса, сохраняя своё здоровье и благополучие.

ПОНЯТИЕ О СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

Стрессоустойчивость: Искусство танца с бурей

Жизнь – это не тихое озеро, а скорее бурлящая река с порогами и водопадами. Стресс – это неотъемлемая часть этого путешествия, его своеобразная приправа, делающая вкус жизни ярче и насыщеннее. Избежать его невозможно, да и не нужно, если мы не хотим застыть на месте, превратившись в безжизненную статую. Мы сталкиваемся со стрессом повсюду: в бесконечных очередях, в водовороте рабочих дедлайнов, в личных драмах, когда не хватает времени на всё задуманное, когда нас терзают нереализованные возможности.

Но реакция на эту «приправу» у каждого человека уникальна, как отпечаток пальца. Именно от этой реакции зависит, станет ли стресс разрушительной силой, которая поглотит нас, или же мощным стимулом к развитию, катализатором роста. Вместо того чтобы бояться стресса, важно научиться им управлять, взять его под свой контроль, словно опытный наездник обуздывает дикого коня. Существует множество способов для этого: глубокое дыхание, медитация, физические упражнения, которые сжигают излишки адреналина, ведение дневника, где можно выплеснуть эмоции, или просто искреннее общение с близкими, которые станут надёжной опорой. Осознав природу своего стресса и научившись им управлять, мы можем сделать жизнь полнее, насыщеннее и счастливее.

Крепость духа: Факторы, повышающие стрессоустойчивость

Наша стрессоустойчивость – это нечто большее, чем просто отсутствие тревоги. Это целая крепость, построенная из различных качеств, каждое из которых укрепляет её стены:

– Уверенность в себе: Люди с высокой самооценкой, те, кто чувствует свою значимость и верят в свои силы, подобны несокрушимым скалам в бушующем море. Они воспринимают трудности не как непреодолимые препятствия, а как вызовы, которые можно преодолеть. Их внутренняя убеждённость в своих возможностях позволяет им сохранять спокойствие и находить решения даже в самых тяжёлых ситуациях.

– Активная жизненная позиция: Это качество свойственно интерналам – людям, которые искренне верят, что именно они, а не внешние обстоятельства или злой рок, управляют своей жизнью. Они не ищут виновных вовне, не жалуются на судьбу, а берут ответственность за происходящее на себя. Такой подход, сфокусированный на действии и решении, а не на пассивном ожидании, помогает им сохранять самообладание и находить выход даже из самых запутанных ситуаций.

– Умеренная тревожность: Звучит парадоксально, но небольшой уровень тревожности – это нормально и даже полезно. Это как лёгкий ветерок, который подгоняет парус. Такая тревожность мобилизует наши силы, обостряет внимание, помогает действовать более осторожно и эффективно в сложных ситуациях. Однако, если тревожность становится чрезмерной, перерастая в парализующий страх, она, подобно урагану, разрушает нашу психику, приводя к неврозам и психосоматическим заболеваниям, тем самым резко снижая стрессоустойчивость.

– Мотивация достижения: Люди, чья жизнь ориентирована на успех, на достижение целей, легче переносят стресс. Они видят в трудностях не преграды, а возможности для роста, для совершенствования своих навыков. Для них стресс – это лишь ступенька на пути к вершине. Те же, кто живёт в постоянном страхе перед неудачами, кто боится ошибиться, более склонны к стрессовым реакциям, так как любая трудность воспринимается ими как личное поражение.

Важно помнить, что эти качества не даются с рождения, они – результат работы над собой. Развивая их, мы строим свою внутреннюю крепость, способную выдержать любой шторм. Не бойтесь стресса, учитесь его контролировать, и тогда он станет не врагом, а союзником на пути к более полной и насыщенной жизни.

Секреты тела: Физиология и стрессоустойчивость

Наши психологические реакции на стресс неразрывно связаны с тем, как устроено наше тело, с нашими физиологическими особенностями.

– Тип нервной системы:

– Слабый тип: Люди с такой нервной системой, словно тонкие струны, более чувствительны к внешним раздражителям и потому более подвержены стрессу.

– Холерики: Их реакция на стресс часто выражается в гневе, ярости, или же в страхе неудачи, боязни ошибки. Они взрывоопасны и могут быстро «сгорать».

– Меланхолики: Для них характерны глубокая тревога, испуг, фобии, нервозность и бессонница. Они погружаются в свои переживания, и стресс может загнать их в глубокую меланхолию.

– Флегматики: Их организм реагирует иначе: может произойти снижение активности щитовидной железы, замедление обмена веществ, повышение сахара в крови. Они становятся вялыми, сонливыми, склонными к перееданию, словно их тело пытается «замедлиться» в ответ на стресс.

– Сангвиники: Это, пожалуй, самые устойчивые к стрессу «бойцы». Они легче адаптируются, их нервная система более гибкая, и они, как правило, легко справляются с вызовами, сохраняя оптимизм и активность.

– Гормональные особенности: Гормоны играют ключевую роль в нашей реакции на стресс. В частности, кортизол – гормон стресса – является здесь главным действующим лицом.

– Низкий уровень кортизола: Исследования показывают, что люди (и даже животные) с низким базовым уровнем кортизола более устойчивы к стрессу. В животном мире, например, самец с наименьшим уровнем кортизола в крови часто становится вожаком стаи, что говорит о его способности к быстрой и адекватной реакции на угрозу, повышая выживаемость.

– Высокий уровень кортизола: Хронически высокий уровень кортизола – это тихая угроза. Он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических недугов, а также значительно увеличивает вероятность развития депрессии и меланхолии. Это как постоянное истощение ресурсов организма.

Таким образом, тип нервной системы и гормональный фон оказывают колоссальное влияние на нашу стрессоустойчивость. Люди со слабым типом нервной системы и высоким уровнем кортизола более уязвимы перед стрессом. Напротив, сильная нервная система и низкий уровень кортизола делают человека более устойчивым к его разрушительному воздействию, позволяя ему не просто выживать, но и процветать в условиях перемен.

Помните, что осознание этих факторов – это первый шаг к тому, чтобы научиться управлять собой в условиях стресса и строить свою собственную, непотопляемую стрессоустойчивость.

Психология экстремальных ситуаций – мост через бездну

Мир непредсказуем, и порой он обрушивается на нас всей своей мощью, оставляя после себя руины не только материальные, но и душевные. Землетрясения, наводнения, теракты, пандемии, личные трагедии – всё это экстремальные ситуации, которые безжалостно обнажают хрупкость человеческого существования. В такие моменты на передний план выходит психология экстремальных ситуаций – молодая, но жизненно важная отрасль науки, призванная не только понять, что происходит с человеком в кризисе, но и протянуть ему руку помощи.

Эхо катастроф: Изучая раны души

«Послевоенный синдром» – этот термин знаком нам по литературе и кино, но его корни уходят гораздо глубже, к реальным страданиям людей, переживших ужасы сражений. Однако не только война оставляет шрамы на психике. Любая катастрофа, будь то природное бедствие или техногенная авария, порождает глубокие психосоциальные последствия.

Задача психологии экстремальных ситуаций – не просто констатировать факт разрушения, но и изучать это эхо катастроф. Как меняется поведение людей после потери всего? Какие страхи преследуют тех, кто чудом выжил? Как справляются с горем семьи, потерявшие близких?

Вспомните трагедию в Беслане. Годы спустя её отголоски все ещё звучат в сердцах тысяч людей. Психологи, работавшие там, сталкивались не просто с болью, а с полным крахом мира, с искажением базовых представлений о безопасности. Их задача была – понять глубину этих ран, зафиксировать их проявления, чтобы в будущем разработать более эффективные подходы. Это как работа патологоанатома, но только не с телом, а с душой, чтобы понять, как болезнь (травма) действует на живой организм.

Цена выживания: Влияние чрезвычайных ситуаций на психическое здоровье

Каждая чрезвычайная ситуация – это своего рода стресс-тест для психики. Но его последствия не ограничиваются лишь моментом катастрофы. Они могут проявляться спустя недели, месяцы и даже годы, подобно мине замедленного действия. Оценка влияния ЧС на психическое здоровье людей – это не просто статистика, это выявление скрытых страданий, диагностика посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), депрессий, тревожных состояний, фобий.

Примеров тому масса. Люди, пережившие землетрясение, годами боятся находиться в высоких зданиях. Жертвы нападений могут страдать от панических атак в толпе. Спасатели, работающие на местах трагедий, нередко сталкиваются с синдромом выгорания и вторичной травматизацией, впитывая в себя боль других.

Как сказал Карл Юнг, «то, что вы отрицаете, подчиняет вас; то, что вы принимаете, преобразует вас». Психология экстремальных ситуаций помогает людям принять травму, чтобы начать путь к трансформации, а не быть ею порабощенными. Это исследование невидимых ран, которые болят не меньше, чем физические.

Щит и меч: Методы минимизации негативных последствий

Когда мы говорим о психологии экстремальных ситуаций, речь идёт не только о лечении, но и о профилактике. Главная цель – разработка методов минимизации негативных последствий ЧС. Это как создание брони перед битвой или аптечки первой помощи.

Что входит в эти методы?

– Раннее кризисное вмешательство: Мгновенная психологическая помощь сразу после события. Чем раньше оказана поддержка, тем меньше вероятность развития серьезных осложнений.

– Психологическое просвещение: Обучение людей, как действовать в экстремальных ситуациях, как справляться со стрессом, как поддерживать друг друга. Знание – это сила, а в кризисе – это ещё и защита.

– Обучение навыкам самопомощи: Простые техники, которые каждый может использовать для стабилизации своего состояния: дыхательные упражнения, методы заземления, приёмы релаксации.

– Развитие системы поддержки: Создание групп взаимопомощи, центров реабилитации, горячих линий. Никто не должен оставаться наедине со своим горем.

– Подготовка специалистов: Обучение психологов, спасателей, медиков, волонтеров специфике работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Ведь от их грамотных действий зависят жизни, не только физические, но и психологические.

Цель – не просто «вылечить» после, но и «предотвратить» тяжелые последствия там, где это возможно. Это создание психологического щита для общества.

Невидимые герои: Роль психолога в экстремальных ситуациях

Экстремальные ситуации могут произойти в любой сфере жизни: от массовых катастроф до индивидуальных трагедий, таких как потеря ребенка или внезапная инвалидность. В центре этой бури – человек. И здесь роль психолога становится незаменимой.