Полная версия

Экстренная и первая психологическая помощь

ПЭС охватывает широкий спектр проблем: от оценки и предвидения психических состояний до их оптимизации в условиях стресса. У неё есть два основных аспекта:

Теоретический аспект: Здесь исследуются особенности психического функционирования в кризисе. Почему мозг впадает в «туннельное зрение»? Как страх влияет на принятие решений? Как диагностировать психические состояния у тех, кто переживает или уже пережил ужасные события? Именно здесь мы встречаемся с такими понятиями, как посттравматический стрессовый синдром (ПТСР), или посттравматическое стрессовое расстройство. Это состояние, когда пережитое событие снова и снова возвращается в воспоминаниях, кошмарах, влияя на всю жизнь человека. Также изучаются и другие негативные состояния: стресс, фрустрация (чувство разочарования и беспомощности), кризис, депривация (ощущение нехватки жизненно важных впечатлений), конфликт. Все они характеризуются доминированием острых или хронических негативных эмоций: тревоги, страха, депрессии, агрессии, раздражительности. Эти эмоции могут быть настолько сильными, что нарушают мыслительную деятельность, память, мешая человеку адаптироваться к «мирной» жизни.

Практический аспект: Это своего рода «аптечка» психолога. Он определяет направления, методы и техники психологической помощи: психологической коррекции, консультирования и психотерапии. Как помочь человеку, пережившему потерю, справиться с горем? Как вернуть ему желание жить?

К. В. Сельчанок определяет ПЭС как прикладное направление, которое не только исследует, но и прогнозирует, и оптимизирует психические состояния. Объект её изучения – это не просто «пострадавшие», а весь круг людей, вовлечённых в экстремальные ситуации: военнослужащие, спасатели, их семьи, свидетели происшествия, а также родные и близкие жертв.

На грани: Что изучаем и как помогаем?

Предмет изучения психологии экстремальных ситуаций – это, по сути, сама психика человека под давлением чрезвычайных обстоятельств. Это глубокое погружение в то, как меняются восприятие, мышление, эмоции, воля и поведение человека в условиях, когда обычные правила не действуют.

– Психика под воздействием экстремальных факторов: Мы исследуем, как изменяются наши внутренние процессы. Например, в момент опасности, наше восприятие может сузиться, сосредоточившись только на источнике угрозы, а мышление становится более ригидным.

– Механизмы воздействия экстремальных факторов: Как различные факторы, такие как опасность, неопределённость, потеря близких, физическое истощение, влияют на нашу психику и тело? Например, постоянная угроза жизни, как у солдата на поле боя, приводит к хроническому стрессу, истощению нервной системы.

– Закономерности реагирования и переживания: Какие типичные реакции (стресс, страх, агрессия, апатия) возникают в экстремальных ситуациях и как люди с ними справляются? Одни используют механизмы адаптации, другие – психологическую защиту.

– Последствия воздействия экстремальных факторов и их коррекция: Это одна из самых важных задач. Как лечить психологические травмы, такие как ПТСР, депрессия, тревожные расстройства? Какие методы диагностики и психологической помощи (психотерапия, реабилитация) наиболее эффективны?

Пример из жизни: Представьте себе солдата, который вернулся с войны. Он пережил потерю товарищей, сам был свидетелем ужасных событий. Эти экстремальные факторы – постоянная опасность, неопределённость, гибель друзей – оставили глубокий след.

– Механизмы воздействия: Угроза жизни вызвала сильнейший стресс и страх. Смерть товарищей привела к глубокому горю, чувству вины и одиночества, словно часть его самого была оторвана.

– Закономерности реагирования: Солдат испытывает не только эмоциональное напряжение, тревогу, но и нарушения сна, аппетита, а иногда и чувство вины за то, что выжил.

– Последствия и коррекция: У него может развиться ПТСР: навязчивые воспоминания о событиях, кошмары, избегание всего, что напоминает о травме. Чувство вины и безнадёжности могут привести к депрессии. В таких случаях необходима комплексная помощь: психотерапия (когнитивно-поведенческая, экспозиционная, групповая), а иногда и медикаментозная поддержка.

Спасая будущее: Подросток на грани

В качестве иллюстрации прикладного аспекта ПЭС можно привести случай с подростком. Представьте 14-летнюю девочку-подростка, переживающую несчастную любовь и отверженность. Её мир, такой хрупкий в этом возрасте, рухнул.

– Прогноз: Риск суицида в подростковом возрасте, особенно при таком типе личности, как истероид (склонность к демонстративному поведению, но при этом часто с низкой суицидальной решимостью), может быть высок, но в данном случае – низкий, что даёт время для работы.

– Оценка ситуации: Подростки очень отвлекаемы, и это можно использовать.

– Оптимизация психических состояний: Главная задача – сбалансировать, уравновесить её психическое состояние. Здесь ключевым становится отвлечение. Нужно тянуть время, задействовать её внимание чем-то другим, пока специалисты готовят более серьёзные меры.

Психология экстремальных ситуаций – это не просто набор теорий. Это наука о выживании, о resilience (психологической устойчивости), о способности человека подниматься после падения. Она учит нас не только распознавать раны, но и исцелять их, возвращая людям возможность жить полноценной жизнью после того, как они прошли через ад.

Представьте, что жизнь – это спокойное море. Мы плывём по нему на своём корабле, привычно обходя рифы и следуя знакомым курсом. Но порой на горизонте сгущаются тучи, и начинается шторм, который переворачивает всё с ног на голову. Именно в такие моменты мы сталкиваемся с явлениями, которые по-разному именуются, но всегда означают одно: привычный мир рушится. Это катастрофы, экстремальные ситуации, чрезвычайные ситуации и кризисы. Понимая их суть, мы можем лучше подготовиться и помочь тем,, кто оказался в эпицентре этих бурь.

Когда мир рушится: Чрезвычайные ситуации и их лики

Начнём с самого широкого понятия. Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это как внезапная гроза, которая накрывает определённую территорию. Она может быть вызвана чем угодно: от коварного землетрясения до человеческой ошибки на заводе, от вируса, охватившего города, до массовых беспорядков на улицах. Главная её характеристика – это потенциальные последствия: человеческие жертвы, подорванное здоровье, разорённая природа, огромные материальные потери и полное нарушение привычного уклада жизни. Как гласит «Закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЧС – это то, что выбивает нас из колеи, создавая угрозу самому существованию.

ЧС – явление многоликое, и классифицировать её можно по множеству признаков:

– По сфере возникновения:

– Природные: Ярость стихии – землетрясения, срывающиеся с цепи цунами, огненные ураганы, сметающие всё на своём пути. Вспомните, как цунами 2004 года буквально стёрло с лица земли прибрежные города, оставив за собой лишь опустошение.

– Техногенные: Последствия человеческих ошибок и технических сбоев. Взрыв на Чернобыльской АЭС – яркий пример того, как одна авария может изменить судьбы миллионов. Крушения поездов, самолётов, разливы нефти – всё это раны, нанесённые человеком природе и себе самому.

– Биолого-социальные: Невидимая угроза – эпидемии, когда вирус заставляет целые страны замирать, как это было с COVID-19. Или массовые отравления, когда привычная еда становится ядом.

– Социальные: Когда общество само себя раздирает – массовые беспорядки, террористические акты, войны, которые ломают жизни, как сухие ветки.

– По масштабам: От маленького пожара на одном предприятии (локальная) до стихийного бедствия, охватывающего несколько регионов (межрегиональная) или даже всю страну (федеральная). А порой беда не знает границ, как, например, выбросы вулканического пепла, парализующие авиасообщение по всему миру (трансграничная).

– По скорости развития: Некоторые ЧС возникают мгновенно, как вспышка молнии (внезапно возникающие) – землетрясение, взрыв. Другие нарастают постепенно, как ползучий туман (быстроразвивающиеся) – наводнение, лесной пожар. А есть и те, что медленно подкрадываются, как тень (медленно развивающиеся) – засухи, эпидемии.

– По продолжительности: Они могут длиться от нескольких часов (кратковременные) до недель и даже месяцев (долговременные), а иногда и лет (затяжные), оставляя после себя долгие шрамы.

Экстремальные ситуации: За гранью привычного

«Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, и на 90% – из того, что мы об этом думаем». Эта мудрость как нельзя лучше описывает экстремальную ситуацию. Это не всегда катастрофа в глобальном смысле. Экстремальной она становится тогда, когда она выходит за рамки нашего обычного опыта, когда мы к ней не готовы, и наши привычные шаблоны поведения перестают работать. Это могут быть физические нагрузки, к которым мы не привыкли, информационный вакуум или, наоборот, поток противоречивых данных, эмоциональное перенапряжение.

Но дело не только в объективных факторах. Важно, как мы воспринимаем происходящее. Для одного человека проливной дождь может стать приключением, для другого – экстремальной ситуацией, если он не готов к такому испытанию. Экстремальность – это, прежде всего, внутреннее, психологическое состояние.

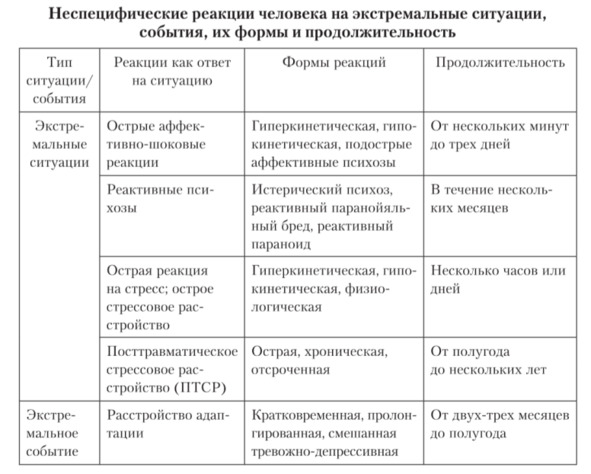

Виды экстремальных состояний многообразны: от банального стресса (физиологический уровень) до глубокой психической травмы (психофизиологический уровень). Или, например, внутренние конфликты, фрустрация, депривация – когда мир вокруг нас перестаёт давать то, что нужно для выживания (психологический уровень). И, наконец, кризисы, которые затрагивают наши отношения с окружающими и обществом в целом (социально-психологический уровень).

Когда человек сталкивается с экстремальной ситуацией, особенно той, что угрожает жизни, его базовое чувство безопасности рушится. Мир, который казался организованным и контролируемым, вдруг становится хаотичным и непредсказуемым. Это может привести к тяжёлым последствиям: травматическому и посттравматическому стрессу, неврозам, психическим расстройствам. Именно поэтому так важно, чтобы после таких событий на помощь приходили специалисты, помогая человеку собрать себя по кусочкам.

Кризис: Поворотный пункт в судьбе

И, наконец, кризис – это нечто большее, чем просто трудность. Это, как говорят древние греки, «поворотный пункт», «решение». Кризис – это момент, когда старые способы решения проблем перестают работать, и мы вынуждены искать новые пути, новые смыслы.

Кризис может быть вызван внешними обстоятельствами, как, например, последствия экстремальной ситуации, когда человек переживает посттравматическое стрессовое расстройство или шоковую травму. Но есть и внутренний кризис – это не просто трудности, это как будто душа человека проходит через горнило. Это может быть психологический скачок, духовное перерождение, или полное переосмысление жизненных ценностей. В отличие от внешних, внутренние кризисы не случайны, они необходимы для нашего роста. Это как в сказках, где герою всегда предстоит сделать сложный выбор, который определит всю его дальнейшую судьбу.

Суть кризиса – это выбор между деградацией и прогрессом. Избежать его невозможно, и даже опасно. Глубина переживаний во время кризиса зависит от множества факторов: от уровня развития личности, её культурных особенностей, до возраста и социального статуса. Например, кризис подросткового возраста, когда рушатся детские представления о мире, или кризис среднего возраста, когда человек переоценивает свои достижения и планы.

Кризис – это время, когда старые опоры рушатся, а новых ещё нет. Это период неопределённости, но и огромных возможностей. И хотя переживание кризиса всегда болезненно, большинство людей способны справиться с ним самостоятельно, выйти из него более сильными и мудрыми.

Представьте, что разыгрался шторм, и на его пути оказались самые разные корабли: одни – специально построенные для бури, другие – мирные суда, а третьи – просто лодки, случайно заплывшие в эти воды. Каждый из них переживёт стихию по-своему. Точно так же и в чрезвычайных ситуациях – их влияние на психику человека сильно зависит от того, какую роль он в ней играет. Кто-то окажется в самом сердце бури, кто-то будет наблюдать за ней с берега, а кто-то – смотреть новости по телевизору. И каждый из этих «участников» будет находиться в своей группе риска.

Герои, жертвы и наблюдатели: Роли в эпицентре бури

Когда разворачивается катастрофа, люди делятся на невидимые категории, и последствия для их психики будут отличаться, словно отпечатки пальцев:

Специалисты: Титаны на передовой Это те, кого мы называем спасателями, врачами, психологами – люди, которые сознательно идут в эпицентр хаоса. Они – «пожарные», тушащие пламя человеческих страданий. Их обучают, тренируют, но даже они не застрахованы от влияния ЧС. Их главные риски:

– Диссоциация: Это защитный механизм, когда психика словно отстраняется от ужаса происходящего, чтобы продолжать действовать. Спасатель, извлекающий тела из-под завалов, не может позволить себе плакать или паниковать в этот момент. Но по возвращении из зоны бедствия это может обернуться эмоциональным оцепенением, неспособностью чувствовать.

– «Синдром героя» или «синдром жертвы»: После успешной работы может возникнуть эйфория, ощущение всемогущества – это «синдром героя». Но иногда, когда сил больше нет, а потери слишком велики, наступает «синдром жертвы», сопровождающийся чувством вины, беспомощности, что, как ни парадоксально, встречается и у тех, кто спасал других.

Жертвы: Сломанные судьбы, ищущие исцеления Это люди, которые напрямую пострадали от ЧС. Они могли потерять дом, здоровье, а иногда и близких. Их путь после катастрофы часто описывается в четыре стадии:

– Героизм: Сразу после события. В первые часы или дни человек может проявлять невероятную стойкость, помогать другим, несмотря на собственные раны. Это как адреналиновый рывок, который позволяет выжить.

– «Медовый месяц»: Период после непосредственной угрозы, когда приходит помощь, внимание. Люди объединяются, чувствуют поддержку. В этот момент кажется, что всё наладится.

– Разочарование: Самая коварная стадия. Помощь уменьшается, обещанное не всегда приходит, а реальность потерь начинает давить со всей силой. Здесь начинаются депрессии, гнев, чувство несправедливости.

– Восстановление: Медленный и долгий процесс возвращения к нормальной жизни, принятия произошедшего и поиска новых смыслов. Риск для жертв – застревание на какой-либо стадии, особенно на разочаровании, когда человек не может двигаться дальше. Также им грозит «синдром героя» (если они, например, спасали других, но потом не смогли справиться с последствиями) или «синдром жертвы» (когда они полностью погружаются в состояние беспомощности).

Пострадавшие: Свидетели своих потерь Это те, кто, возможно, не был в самом эпицентре, но потерял самое дорогое: близких, имущество, работу. Их боль может быть не менее острой. Для них характерны:

– Тяжёлые эмоциональные реакции: Горе, шок, апатия, гнев.

– Длительные негативные переживания: Бессонница, тревога, постоянные мысли о потере, которые не отпускают.

– Отсроченные психические последствия: Симптомы могут проявиться не сразу, а через недели или месяцы, когда мозг, наконец, «переварит» произошедшее. Это могут быть депрессии, панические атаки, фобии.

Очевидцы: Запечатлённые мгновения ужаса Это люди, которые находились в непосредственной близости от зоны ЧС, видели происходящее своими глазами, но напрямую не пострадали. Они могли быть свидетелями разрушений, страданий других. Уровень их травматизации сильно зависит от их личностных особенностей и прошлого опыта. Если у человека уже были травмы, он может быть более уязвим. Их психика «записывает» увиденное, что может привести к кошмарам, тревоге и чувству беспомощности.

Наблюдатели (зеваки): Любопытство на фоне трагедии Те, кто оказался на месте ЧС случайно, зачастую из любопытства. Хотя их участие не является прямым, увиденное может оказать влияние. Уровень травматизации, опять же, зависит от их личных качеств и жизненного опыта. Иногда они могут испытывать так называемое «вторичное травматическое стрессовое расстройство», когда чужая боль становится их собственной.

Телезрители: Эхо катастрофы в домах Люди, которые следят за развитием событий через средства массовой информации. Казалось бы, они находятся в безопасности, но постоянный поток негативной информации, драматические репортажи, жуткие кадры могут привести к «медиа-травме». Когда СМИ злоупотребляют эмоциональными заголовками и слишком детальными описаниями, это усугубляет тревогу, страх и даже может вызвать симптомы, схожие с теми, что переживают прямые участники событий. Мы как будто сами погружаемся в трагедию, хотя она и разворачивается далеко от нас.

Понимание этих ролей и связанных с ними рисков – это первый шаг к эффективной психологической помощи. Ведь для того, чтобы залечить раны, нужно знать, где именно они находятся.

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЧЕЛОВЕКА

Жизнь до и после: Когда мир раскалывается надвое

Есть события, которые не просто меняют нашу жизнь, а бесповоротно разделяют её на две части: «до» и «после». Это как трещина в зеркале, которая меняет всё отражение. Именно такими событиями являются экстремальные и чрезвычайные ситуации (ЧС). Они подобны землетрясению не только для зданий, но и для нашей психики, сотрясая её до основания. Последствия могут быть катастрофическими, и нет однозначного ответа, что хуже: ярость природы или коварство человеческих ошибок.

Будь то разрушительное землетрясение, сметающее города, или ужас террористического акта, эти события оставляют глубокие рубцы на душе. Однако, влияние ЧС на человека – это сложная мозаика, сотканная из множества факторов:

– Личностные характеристики: Возраст и пол играют роль, но ключевым является уровень стрессоустойчивости – наша внутренняя крепость, способная выдержать натиск.

– Социальное окружение: Наличие поддержки близких, тепло друзей и семьи – это как спасательный круг в бушующем море. Человек, окружённый заботой, переносит трагедию легче.

– Тяжесть и продолжительность ЧС: Одно дело – пережить краткосрочный шок, другое – находиться в эпицентре долгой и мучительной катастрофы.

– Полученная помощь: Своевременная психологическая, медицинская и материальная поддержка – это залог того, что человек сможет восстановиться.

Важно помнить: переживание ЧС – это всегда стресс, который может запустить целую цепь негативных последствий: от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), преследующего человека фантомными болями прошлого, до депрессии, тревожных расстройств, а порой даже до злоупотребления психоактивными веществами и соматоформных расстройств (когда психические проблемы проявляются через физические недуги).

Но, несмотря на весь ужас пережитого, человеческая психика обладает удивительной способностью к восстановлению. Подобно растению, пробивающемуся сквозь асфальт, люди способны вернуться к полноценной жизни. Для этого необходимы три столпа: своевременная психологическая помощь, крепкая социальная поддержка и, конечно, благоприятные условия жизни. Каждый человек уникален, и его реакция на ЧС будет индивидуальной. Не стоит сравнивать свою боль с чужой, ведь каждое сердце переживает по-своему.

Природная стихия против человеческой злобы: Что больнее?

Трудно однозначно сказать, какой вид ЧС оставляет самые глубокие шрамы – рождённые природой или созданные человеком. Бытует мнение, что люди легче переносят стихийные бедствия, воспринимая их как нечто неизбежное, проявление высших сил или безличной природы. Когда земля дрожит под ногами, или вода поглощает всё на своём пути, это воспринимается как «кара небесная», к которой нет виновных.

Однако антропогенные катастрофы, порождённые ошибками, халатностью или, что ещё хуже, злым умыслом человека, подобно трагедии в Беслане, наносят куда более глубокий удар. Они не только разрушают привычный порядок вещей, но и подрывают сами основы личности, изменяя картину мира и систему жизненных ценностей. Как можно доверять миру, если человек способен причинить такую боль? Это заставляет сомневаться в природе человека, в безопасности общества.

По данным ЮНЕСКО, землетрясения являются одними из самых разрушительных природных бедствий, уносящих тысячи жизней и стирающих с лица земли целые города. Помимо материального ущерба, они оставляют глубокие психологические травмы: дезадаптацию, фобии, связанные со страхом находиться в зданиях, постоянную тревогу за близких. Но удивительно, что для кого-то это может стать трагедией, а для кого-то – поворотным моментом, возможностью начать новую жизнь, словно из пепла восстаёт Феникс.

Однако, по мнению многих исследователей, захват заложников – одна из самых психотравмирующих ситуаций. Реальная угроза смерти, парализующий страх, невозможность сопротивляться, а главное – полное отрицание ценности твоей жизни и личности – всё это погружает человека в бездну отчаяния. Такие ситуации вызывают всплески агрессивных реакций, тревожных и фобических расстройств не только у самих пострадавших, но и во всём обществе, сея семена страха и недоверия.

За кулисами трагедии: Как ЧС меняют тех, кто помогает

Чрезвычайные происшествия – это не просто события, это мощные катализаторы перемен. Они способны полностью перевернуть убеждения, изменить образ жизни, вызвать новые чувства и, что самое важное, запустить механизм переосмысления уже пережитых травм. И это влияние распространяется не только на пострадавших, но и на тех, кто приходит им на помощь: специалистов экстренных служб.

Спасатели, врачи, психологи, работающие в самом пекле ЧС, часто даже не осознают, насколько сильно их работа влияет на них самих. Постоянное столкновение с чужим горем, болью и страданиями оставляет глубокий след. Если у них нет достаточной подготовки и навыков саморегуляции, они рискуют столкнуться с серьёзными психологическими проблемами в будущем. Это как невидимый груз, который они несут на своих плечах.

Для защиты от этого негативного воздействия психика вырабатывает различные модели поведения. Некоторые из них помогают справиться с нагрузкой, другие, наоборот, усугубляют состояние. После работы в ЧС могут проявляться:

– Нарушения сна: Бессонница, прерываемый кошмарами сон, когда разум не может отключиться от пережитого.