Полная версия

Жизнь Дидара Дараевича. Том первый. Родная земля

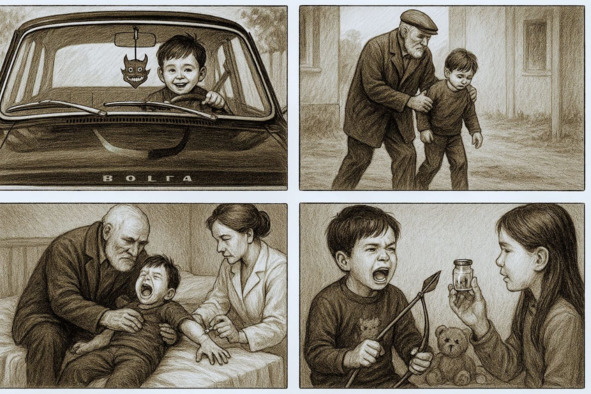

– Все мальчики после обряда надевают юбку. Вот ситцевая от Гулюм.

На следующий день Дидар уже бегал по улице с соседскими мальчишками в ситцевой юбке, играя новыми игрушками. Он смеялся, стрелял из лука, держал юбку от ветра, пряча свою большую тайну, сделавшую его настоящим джигитом.

Этот день навсегда остался в его памяти. Как бы ни было страшно и больно, через это проходит каждый мусульманин. Это древний обряд, очищающий тело и душу. И именно в тот день Дидар стал джигитом – пусть не сразу понял это, но на всю жизнь запомнил.

_________________________________________________

¹ Мынау жігіттін жаны тәтті екен – особая фраза на казахском языке, которая может быть переведена как «Этот парень сладко плачет». Это выражение может быть использовано в контексте того, что боль или страдания человека доставляют кому-то удовольствие или удовлетворение.

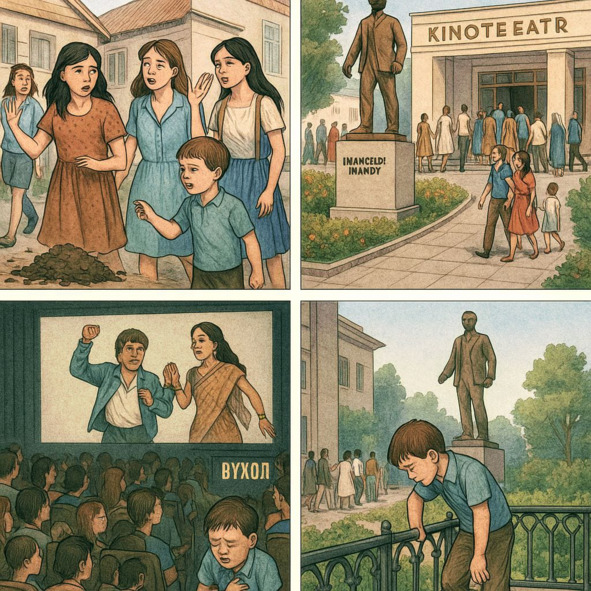

КИНО

Дидар с друзьями идёт в аульный кинотеатр, но за фасадом праздника – жар, духота, спёртый воздух и обморок. Герой чувствует себя лишним в толпе, вытесненным. Особое место занимает образ памятника Амангельды – как символ бунта, правды и истории,

с которым он внутренне соотносит себя. Кино становится метафорой: иллюзия снаружи, но истина внутри.

Глава шестая

Кино

Он не любил синематограф..

Выражение персонажа из фильма

«Человек с бульвара Капуцинов»

В истории Дараевича про кинематограф было одно досадное недоразумение. Конечно же, он любил – и продолжает любить – кино, как и всякий здравомыслящий человек. Любил экран, сюжет, музыку, крупные планы и грохот финалов. Но вот ходить в кинотеатры он не любил. На то была веская причина. А как известно, все настоящие фобии берут начало в детстве.

Про зрелища в той эпохе, помимо хлеба не забывали. Само путешествие туда было тоже увлекательным занятием. Из дедушкина дома краткий путь в кинотеатр проходил через задние дворы, а картина там была совсем иная, чем на центральной улице. Сзади хозяйственных дворов стояли кучи навоза, летали огромные мухи. То и дело приходилось смотреть под ноги, чтобы не угодить на лепешку или желтую едкую лужицу. Да и дышать становилось все труднее: мало того жара, стояла к тому же ужасная вонь от разлагавшихся кучи навоза. Под ногами хлюпали лужицы, пахнущие так, что у неподготовленного человека мутилось бы сознание. Пока они шли туда, отважною гурьбою соседских детей, вовсю кипел разговор о предвкушаемых прелестях сюжета и состава актеров очередной индийской драмы: кто сегодня будет играть в фильме: Амитабх Баччан или Митхун Чакраборти, злодей или полицейский, любовь или месть.

А Дидар, тем временем занимался своим любимым делом наблюдением за все и вся, за которым следовали те вопросы, на которые вечно занятые взрослые не хотели отвечать, да и его тетушки отвечали тоже с неохотой. Из-за этого Дидару приходилось по нескольку раз их повторять. Кучи навозные отличались между собой, как и навозные мухи, разноцветные блики, которых то и дело отблескивали, как маленькие катафоты на велосипедных колесах издали, в лучах вечернего, но еще жаркого летнего солнца. Одни кучи были большими, другие поменьше.

Дидар, как всегда, отставал, наблюдая за миром с любопытством исследователя. Он задавал вопросы:

– Почему одни кучи большие, а другие маленькие?

– А почему в них что-то шевелится?

– Почему здесь так много мух?

Дети сначала отмахивались, но в конце концов сдавались:

– Потому что у Айдара двенадцать коров, а у Мурата всего три – лентяй! А шевелятся там құрттар¹

– Кто? Где? Как они там оказались?

– Да мухи же, мухи! У деда спроси – он же твой дед и наш учитель. Он нам про этих тварей всю голову проел.

И Дидар вспоминал книжки на дедушкиной полке, полные рисунков насекомых, червей и микроскопических существ. Ему становилось интересно. Навозные мухи были разными – с металлическим отливом на крыльях, словно велосипедные катафоты, переливающиеся в лучах солнца.

И вот, наконец, они пришли к кинотеатру. Перед зданием – клумбы, чуть дальше – тополиные аллеи, и посредине площади – монумент. Он стоял на постаменте, словно сам ветер из степи, облечённый в бронзу. Это был великий батыр Амангельды Иманов² – один из предводителей восстания 1916 года, поднявшегося против царского указа о мобилизации казахов на «тыловые работы» в чужой, бессмысленной для степи войне.

Дидар любил вглядываться в лицо бронзового воина до начала вечернего сеанса. Сабля в руке, поднятая ввысь, была как вспышка молнии в степи. И взгляд – твёрдый, непреклонный, будто он всё ещё слышал топот конных дозоров, крики загнанных джигитов³, мольбы матерей, не вернувшихся сыновей. Иногда Дидару казалось, что этот батыр смотрит не в прошлое, а сквозь него – прямо в будущее. В его бронзовых глазницах будто жил ветер. Тот самый вихрь, о котором шептались в ночи: что он однажды войдёт в город, войдёт в фонари, и не оставит ни одного равнодушного. Было что-то знакомое, почти родственное между ним и этим батыром. Что-то большее, чем просто память. Пока он ещё не знал этого героя, он был мал, но потом будучи взрослым восхищался им.

Казалось, взгляд его устремлён в самую даль – не в географическую, а историческую, туда, где не забывают свою боль и не сдаются под чужим ярмом. В этом взгляде было всё: горечь, упрёк, и немая надежда. Он не знал тогда, что Амангельды был подло убит в 1919 году, уже после свершившейся революции – когда, казалось бы, должна была наступить справедливость. Он не знал, что его соратник Кейки батыр⁴, не смирившись, ушёл в степь, и мстил за друга, за землю, за погибших до самого 1924 года. Только позже, у родника, носящего имя Кейки, Дидар узнает эту историю – и свяжет в уме две фигуры: бронзовую тень у кинотеатра и прозрачную струю живой воды у края аула.

Когда двери кинотеатра распахивались, толпа врывалась внутрь. Первой шли нарядные – в белых рубашках со стрелками и вычищенных до блеска туфлях. Потом – подростки, поскромнее. Последними подбегали босоногие ребятишки. Их выгоняли, но ближе к середине сеанса они все равно пробирались внутрь, как вода в щели.

С первых минут начала фильма в зале была приятно чувствовать прохладу после вечерней летней жары и духоты. Но с некоторым течением времени становилось все более жарче и душнее, если сначала все чинно рассаживались на стульях, то к концу фильма на каждом стуле уже на коленях первых, севших располагались другие. Если с начала проходы вдоль стен были пусты, то с каждой минутой на них в неумолимой прогрессии появлялись молодые люди, что в конце концов, не было и яблоку где упасть. Первоначальная прохлада испарялась, как будто это было во сне или вчера, вместо нее воздух становился спертым, смешивался с запахами различного оттенков человеческого пота. От кого-то пахло кумысом и лошадьми, от вторых коровами и парным молоком, от третьих же шел запах тройного одеколона, шипра иль другой туалетной воды. Все это смешивалось и превращался в такую жуткую гремучую смесь запахов и ароматов, которая чувствовалась и во время больших тоев летом в закрытых палатках и помещениях, на которых Дидар бывал и тоже.

Он, наученный горьким опытом походов на такие киносеансы знал, что, если до первой серии не выйти, то потом это будет невозможным практически. Но тети его не пускали, боясь и помня строгий наказ и камчу отца, не оставлять меня в одиночестве ни в коем случае. Но после того, как я однажды упал в обморок, задохнувшись от неимоверной жары, из-за постепенного уменьшения кислорода в кинозале, они при дальнейших сеансах кинематографа стали меня все же отпускать, но с уговором не говорить дедушке об этом. Проходя через толпу людей, ориентируясь на светящуюся в темноте табличку «ШЫҒУ-ВЫХОД» как спасительному кругу из ада духоты через липкие тела, сотней волн кисло-терпких оттенков человеческого пота к дверям кинозала. Соприкасаясь с ними, Дидар сам взмокал, задыхался, начинал чуть ли не терять сознание. И в момент выхода на улицу его охватывало резкая бьющая в нос свежесть и прохлада вечернего ветерка самала. Дидар чувствовал великое блаженство, подбегая отдышаться к монументу героя, который стоял так же невозмутимо, гордо смотря в неведомую даль.

На мраморной табличке, потемневшей от времени, значилось: «Амангельды – батыр народа. Встал за честь степи, когда ей велели копать вместо того, чтобы сражаться.».

_________________________________________________________

¹ Құрттар (с каз. құрттар) – казахское слово, обозначающее червей.

² Амангельды Иманов – казахский батыр, участник восстания 1916 года против царской власти. Был убит в 1919 году.

³ Джигиты – кочевники, казахские всадники, известные своим мастерством верховой езды.

⁴ Кейкі батыр – казахский герой, один из соратников Амангельды Иманова, продолжавший борьбу с советской властью и местью за погибших до 1924 года.

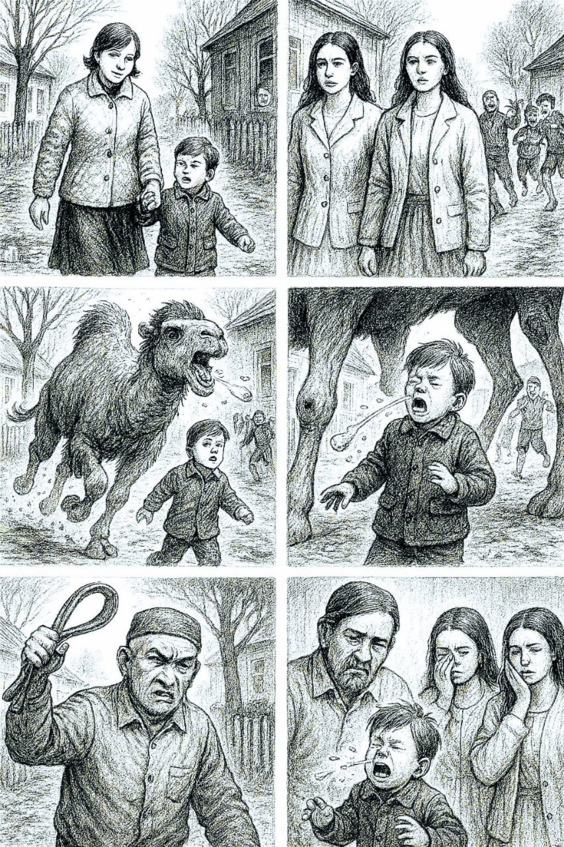

БОТАКАН

Поездка в аул весной сопровождается знакомством с верблюжонком – ботаканом. На самом деле это был не ботакан, а взрослый самец-бура. Встреча вызывает сначала страх, затем интерес и внутреннюю силу. Аульные сцены и родниковая вода Кейки батыра наполняют главу духом истории и степи. Через контакт животным миром формируется уважение к жизни и природе.

Глава седьмая

Ботакан

Любой зверь дитя не тронет.

– из записок Дидара Дараевича

В степи уже повсюду проглядывали проталины, весело журчали ручьи из талой воды. Стоял апрель.

– Давайте собирайтесь, поедем в аул! – сказала мама.

– Алакай! Ура! – закричали Дидар и его сестрёнки, захлопав в ладоши.

Мама улыбалась, укладывая в чемодан детские вещи.

– Зачем тебе эта книжка? Не загружай лишнего, – строго, но ласково сказала она сыну.

Дидар нахмурился, не отпуская из рук тонкую книжку с иллюстрациями. Он особенно любил рассматривать рисунки – людей, животных, птиц. Детские брошюрки были яркими, но все казались какими-то ненастоящими. Совсем другое дело – взрослые книги. В них звери и люди были не игрушечными, а настоящими: в точных линиях, с живыми глазами. Вот только рисунков в таких книгах было мало – всё больше строчек с непонятными закорючками.

– Жаным, ты с малых лет к книжкам тянешься. У дедушки таких с картинками много. Эти оставь, там я тебе найду другие, – пообещала мама.

Запомнив её слова, он аккуратно спрятал свои книжки в шкафу.

Дорога пролетела в несколько часов. За окном проплывало бесконечное море степи. Только однажды автобус остановился – у святого родника Кейки-батыра. Люди набирали ледяную, прозрачную воду в бутыли. Солнечные блики играли в струе родника, словно танцуя.

На семьдесят седьмом километре жаркой степной трассы между городом и аулом тем был родник. Вода в нём била прямо из земли – прозрачная, как стекло, и обжигающе ледяная. Взрослые всегда предупреждали: не пить! Особенно детям. Зубы может свести, треснут, потом будешь мучиться. Многие приезжие горожане, не зная, хватали воду жадно и потом стонали от боли.

Дидар стоял у родника и смотрел, как тонкая струя с шипением разбивает пыль на камнях. Вокруг – ни души, только степь, ветер и дрожащие от жары миражи на горизонте. А рядом – резная табличка:

«Родник Кейкі батыра¹. Здесь он молился.. Здесь отдыхал, набирался сил перед дорогой и битвой».

Мальчик тогда ещё не знал, кто такой Кейки. Но чувствовал, что это место не простое. В этой воде была память. Он не пил – только умылся. Лёгкий холод обжёг лицо, но внутри стало как-то спокойно.

Потом он узнает: Кейки – тот, кто не сдался, мстил за друга – Амангельды, вероломно убитого в 1919-м. Они были не просто соратниками – они были теми, кто сохранил честь народа в самые тёмные дни

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.