Полная версия

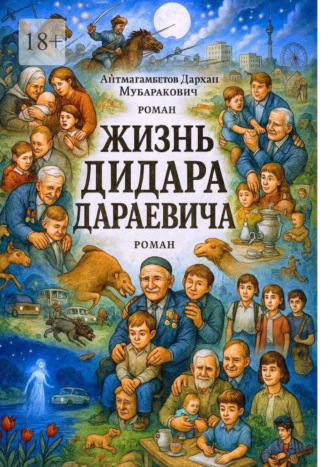

Жизнь Дидара Дараевича. Том первый. Родная земля

³ Номады – кочевники; в казахской традиции – носители древнего образа жизни, связанного с сезонным перегоном скота, свободой, степью и особым мировоззрением. В литературном контексте – романтический образ предков, живших в гармонии с природой.

ПЕРВЫЕ СТРЕССЫ

Маленький Дидар впервые остаётся один дома и переживает мощные эмоциональные потрясения. Его страх, растерянность и ощущение заброшенности раскрывают хрупкий внутренний мир ребёнка. Эти стрессы формируют первые эмоциональные барьеры и психологическую чувствительность героя. Глава – портрет детской тревоги в мире взрослых.

Глава третья

Первые стрессы

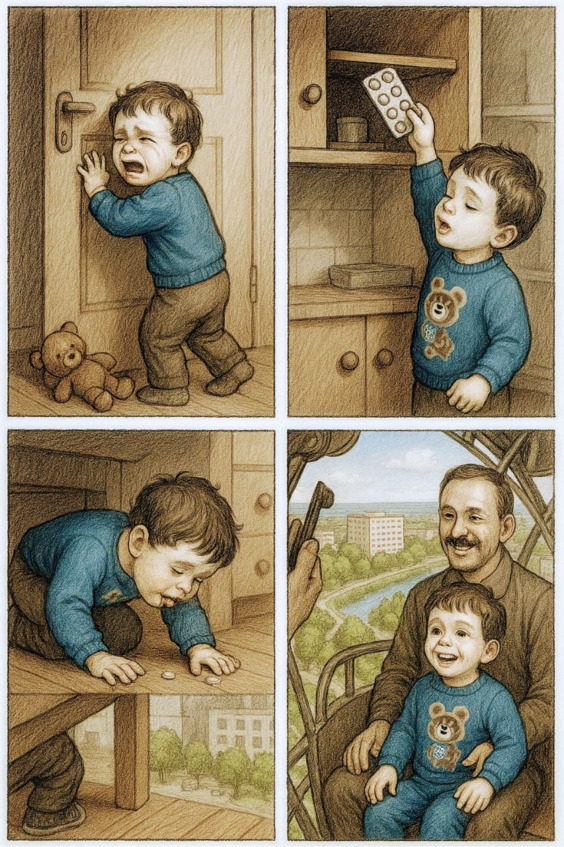

А что, если детство – это не просто период жизни,А страна, в которую уже не вернуться,Но которую можно помнить… до дрожи в сердце.– из записок Дидара Дараевича.Маленький Дидар не любил оставаться один дома. Но иногда это случалось – и это было самым ужасным в его детском мире. Очередной раз он не проснулся утром, когда родители собирались на работу. Обычно они вели его в детский сад, который он терпеть не мог. Но бывали дни, когда его туда не отводили. Однажды он проснулся – солнце уже светило вовсю. Он встал, прошёлся по квартире. Мёртвая тишина. Она пугала. Паника нарастала, страх усиливался с каждой минутой. Голову обуревали тысячи мыслей:

– Да как могла мама меня бросить?

– Бросила? Навсегда?

– Нет, она обязательно придёт!

– Она меня не любит!

– Она же меня любит?

– Да!

– Нет!

– Я один, одинёшенек!

– Что делать?

– Плакать!

– Орать!

– Топать ногами!

Эти мамины «уходы» превращались для Дидара в жуткие приключения, которые каждый раз заканчивались по-разному и непредсказуемо.

Сначала он топал ногами, кричал, плакал. Потом судорожно бежал к двери и колотил в неё маленькими кулачками. Слёзы

стекали по щекам, оставляя солёные струйки. Позже, отвлекаясь, он замечал, как эти следы чесались и будто трескались при движениях щёк. Он растирал их руками – и они исчезали. А отвлекался он вот чем.

Ням-ням

Мама прятала любимые круглые таблеточки – как она их называла, «витаминки»* – в синей бумажной коробочке. Разрешалось есть по одной-две в день. Он требовал ещё, хныкал, плакал – бесполезно. Тогда их стали прятать: сначала за будильником, потом за настенными часами, после того как он их всё-таки нашёл, объелся и получил аллергию. Он тащил табурет, осторожно взбирался. Несколько раз падал, плакал, но снова лез. Научившись, доставал любимые таблетки. Какое же это было удовольствие – сдирать ногтем блестящую фольгу, выковыривать таблетку и отправлять её в рот. Во рту становилось прохладно, язык и щёки немели, а сладко-кислые слюни растекались. Если не успевал глотать – они вытекали, и он вытирал их рукавом. После целой пачки из шести огромных таблеток он краснел, тело покрывалось сыпью, и он засыпал в сладком сне, ожидая маму.

______________________________________________________

*Витаминка – витамин С в виде таблетки (аскорбинка).

Теле-леле

В другой раз, после обычного ритуала из плача, топанья и стука в дверь, тишина снова начала пугать. Он решил включить теле-леле – телевизор, как он его называл. Он видел, как это делают взрослые: нужно штуковину с двумя торчалками, которая идёт от телевизора по верёвке, воткнуть в две дырочки в стене. Так он и сделал. Телевизор включился. На чёрном экране появилась белая точка, она росла – и вот уже картинка. Какая-то тётя говорила – рот шевелился, но звука не было. Потом – дяденька, и

тоже без звука. Надо было что-то делать. Что-то покрутить, как делал папа.

Под телевизором стояла какая-то штуковина, от неё шёл странный шум. В середине горела трубка с мерцающей красно-розовой полоской. Маленький Дидар увидел чёрную ребристую крутилку. Он начал её вертеть. Полоска увеличивалась или уменьшалась, шум то нарастал, то стихал, экран то становился ярче, то тускнел. Он крутил до упора влево, потом резко вправо. Полоска разрослась, шум усилился, картинка стала ярче. Из-за телевизора пошёл дым. Тётя на экране всё краснела и увеличивалась, и вдруг – громкий треск! Он почувствовал, как лицо обдало жаром, будто ударило чем-то колючим. Закрыл глаза – кто-то как будто толкнул его, и он упал на спину.

Дальше он не помнил. Когда открыл глаза, лицо щипало. Над ним наклонилась тётя в белом халате, что-то говорила. Дидар подумал: неужели она из телевизора вышла? Он улыбнулся – и она улыбнулась в ответ. Рядом – испуганное лицо мамы, она плакала, а папа ходил взад-вперёд, что-то громко говорил, размахивая руками. Тётя вколола ему что-то – и он снова заснул. После этого случая мама больше не оставляла его одного. Но был ещё один случай.

Карусель

Третий раз оказался интереснее и длился дольше. С каждым разом плач и топанье становились тише. Он проверил полку, стенку и место за часами в поисках «ням-ням», но безуспешно. К телевизору больше не подходил: теперь он был другим, стоял высоко, верёвка тянулась вверх – не дотянуться. Да и не хотелось: лицо долго щипало, глаза плохо видели.

Он нашёл ножницы и тетрадку, стал вырезать кругляшки – но выходило криво. Снова поколотил дверь, слегка поплакал, сел, облокотился на неё и задремал. Сквозь дремоту – шаги. Вздрагивает от звонка, просыпается:

– Ма-ма! Ма-ма!

Шум ключа в замке – и на пороге, покачиваясь, стоит дядя Уми. Он смеётся, подхватывает Дидара на руки и входит в квартиру. Мальчик рад, охотно сидит у него на руках, щетина дяди щекочет лицо. От него идёт резкий запах, но Дидару всё равно – он любит дядю и чувствует ответную любовь.

Дядя пьёт воду из графина, а Дидар трогает его шею – нащупывает играющий комочек. Дядя в весёлом настроении, целует племянника, бормочет: «Дархун-Тархун». В детской он подкидывает мальчика вверх – почти до потолка. Дидар заливается смехом. Потом дядя усаживает его на шифоньер, сам роется в холодильнике, находит бутылку, прячет за пазуху. Когда приближается, мальчик тянется к нему – и падает. Дядя не успевает поймать – и Дидар ударяется головой о край стола.

Искры перед глазами. Дядя в ужасе поднимает его, даёт шоколад, чтобы не плакал. Дидар сквозь слёзы ест, успокаивается. Дядя обмакивает носовой платок в жидкость из бутылки, прикладывает к ушибу. Щиплет сильно – Дидар снова плачет. Дрожащими руками дядя надевает на него любимый синий свитер с мишками:

– Пойдём гулять! На карусель!

С подоконника показывает на улицу:

– Поедем на большой красной машине – КамАЗе!

Там и правда стояла красная махина. Мальчик забывает про боль, охотно протягивает ручки.

Дядя вприпрыжку сбегает с четвёртого этажа, они садятся в кабину. Дидар на коленях, держится за руль. Едут, крича: «На карусель, на карусель!» Мимо проносятся улицы, собачки, кошки. В парке дядя покупает мороженое, усаживает племянника на пятнистого оленя на круговой карусели. Дидар в восторге, визжит от счастья. Дядя пьёт из бутылочки, кричит, машет рукой.

Потом они поднимаются на «Колесе обозрения». С высоты люди – точки, дома – шоколадки. Напротив сидит усатый дяденька с фотоаппаратом:

– Улыбаемся! Сейчас птичка вылетит!

Вспышка. Дидар счастлив. От переполнявших эмоций он засыпает. Как вернулся домой – не помнил. Только то, как крепко спал, держась одной рукой за руль.

Проснулся уже дома. Тётя в белом халате снова обрабатывала ушиб. Щипало, но он улыбался. В голове – карусель, колесо обозрения.

После этого случая родители сделали дяде строгий выговор. Он больше не появлялся.

А наутро на столе, об угол которого он ударился, лежала фотография: он – в синем свитере с мишками – счастливый, на коленях у любимого дяди. А за спиной – дома-шоколадки и крошечные люди внизу – с высоты колеса обозрения.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Герой впервые осознаёт различие между городом и аулом – двумя

полюсами своей родины. Через образы телевизионной вышки, природы и суеверий формируется чувство принадлежности к земле и традиции. В разговоре с дедом затрагиваются темы истории, языка, понятие «манкурт» и национального достоинства. Это глава о корнях, памяти и культурной идентичности.

Глава четвертая

Родная земля

Любовь к Родине

начинается с малой Отчизны

– отчего дома, школы, села, города.

– из записок Дидара Дараевича

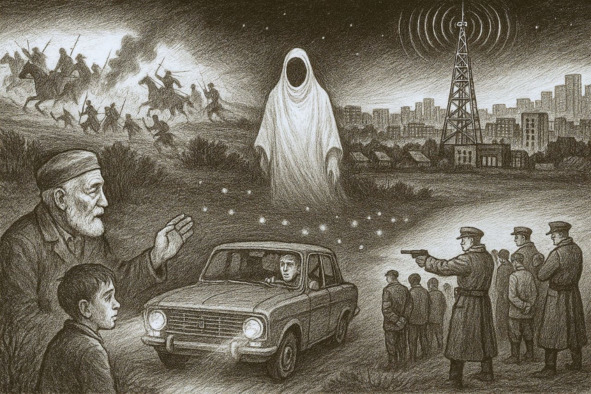

Родиной Дидара Дараевича было считать два населенного пункта: город, где он проживал с родителями и аул, к котором он родился и ездил на каникулах к родному деду, отцу матери Нурлыхану. Он смутно помнил свое рождение и ранее детство, но по словам матери он родился именно в этом ауле, где жил его дедушка, и когда он был маленьким, они переехали в город. С первых воспоминаний он помнит себя только в этом городе. В нем больше возможностей и по работе папы пришлось уехать сюда.

Папа его работал связистом в небе на телевизионной вышке, она видна со всего города. От нее работали все телевизоры и радио города, как объяснял папа. Через антенны связь предавалась и преобразовывалась в звук радио и изображение в телевизоре. Маленький Дидар сколько не думал, так и не мог понять, как это происходит. Через какие-то невидимые волны в воздухе они проникают в радиоприёмник и в телевизор. «Вот чудеса бывают на свете и их понять сложно, пойму когда буду взрослым, – думал он. «Все в этом мире, взаимосвязано, невидимыми волнами и люди мыслями», – говорил ему папа не раз. Для него папа был волшебником, будто он сидел он там высоко на телевышке, и как паук распускал невидимые нити связи из огромного клубка, пока так он представлял работу папы.

Летнее время проходило в ауле. Ехать туда надо было долго на автобусе или на машине, несколько часов. По дороге всюду простиралась необъятная степь, то там, то здесь можно было увидеть пробегающих сусликов и тушканчиков, а в небе высоко парили соколы и орлы. Иногда они резко как камень бросались вниз устремляясь за этими сусликами и тушканчика. И в мгновение ока они оказывались в огромных когтях этих хищных птиц. Такой же огромный каменный орёл со злым застывшим взглядом стоял по пути этой дороги в аул. Если открывали на несколько минут окна автобуса от духоты, сразу же просачивалась невидимая пыль и ложилась мелкой пеленой вокруг и в этот же миг, если внимательно прислушаться, то можно было услышать в безмолвном забвении вечной нескончаемой пустоши великой степи жалобный писк жертв-грызунов и клекот парящих гордых птиц-хищников.

По приезду в аул в нос бил тот особенный дух казахского аула, смешанный из разных запахов: терпкого жусана¹ и джигиды², кисло-сладкого дыма кизяка³ и курта⁴, кипящего масла и жарящихся баурсаков⁵ на уличных печах во дворах. Был слышен многоликий лай дворовых собак вперемешку с карканьем воронов и стрекотанием вездесущих сорок.

Много было преданий старины в тех краях, странных обычаев и традиций, шедших из поколения в поколение. С юных лет Дидар внимал этому потоку народной мудрости, в сокровищницах которого таились многие непонятные для его детского ума вещи и константы, которые надо было воспринимать как должное, без объяснений, раз сказал белобородый аксакал, в сединах преклонных лет старушка, значит так надо и всё тут.

Многим из них он задавал вопросы, стараясь понять суть этих обычаев: «Почему? Откуда это вы знаете? Кто вам сказал?»

– Так надо, это я узнал от своего деда, прадеда, а он в свою очередь от своего деда и так далее – из поколения в поколение это передавалось из уст в уста. И не надо сомневаться в этом, не надо искать причину. Больно ты любопытный, не в меру, старших надо слушаться, плохого они не посоветуют. Это опыт веков наших предков – ырым⁶.

Вот одна из этих догм гласила, что, когда солнце заходит за горизонт, и когда ночь вступает в свои владения, человеческий дух, основанный на веру в бога и аруахов⁷, ангелов-хранителей, ослабевает, а нечистая черная сила становится сильнее. Поэтому человек подвержен в это время разного рода напастям. Враг рода человеческого в это время старается вселиться особенно в неокрепшие души молодых людей и детей и подвести его преднамеренно к пропасти и погубить его всеми силами колдовства и чёрных чар. Поэтому нельзя ночью бродить в степи, идти в лес, нельзя из колодца воду брать и пить, нельзя купаться в реке или озере, нельзя держать путь ни пешком, ни на лошади, ни на машине. А кто ослушается этого – в того могут вселиться злые аруахи⁷ – духи мертвых неправедных людей. Может он постепенно заболеть, сойти с ума, ожесточиться, его сердце и душа черстветь начнут, сам того не заметит.

Так рассказывали, что люди, осмелевшие ночью держать путь, видели в степи блуждающие огоньки. Эти огоньки возникали неоткуда, на поверхности земли, горели они как маячки в кромешной ночной степи, то там, то здесь, маня собой любопытных, охочих до чуда людей. И вот они, оставив машину, повозку с лошадью, спешившись, шли за ними и пропадали невесть куда. Только с утра находили родственники их пустые машины, или испуганных лошадей с поседевшими прядями грив – сами собой возвращались домой без хозяев. Или же, вернувшись домой, становились эти люди злыми, приобщались отчаянно к табакокурению или хуже – шайтан-водке⁸, и постепенно, теряя здоровье и рассудок, уходили в мир иной преждевременно, огорчая близких, теряя цель жизни.

Иные шофёра рассказывали, будто подбирали ночных попутчиков, и сколько не старались вглядеться в зеркало заднего вида, но рассмотреть их лица не удавалось. Те, которые не останавливались, не могли доехать и глохли на полпути и никак не могли устранить поломку до рассвета. Иным же удавалось разглядеть силуэт попутчицы, и сквозь надетый белый платок зияла

там пустота. Душа у них от страха уходила в пятки, и спешили они доехать побыстрее до аула, нажимая на газ что есть мочи, от страха и оцепенения и ужаса. Некоторые таким образом слетали в кювет,

некоторые находили там же смерть во время ночных аварий. Тем же

кому удалось доехать до аула, открывая дверцу заднего сиденья, к ужасу обнаруживали факт, что там никого не было. Многие из них седели тут же, иные с тех пор становились молчунами навеки, иные – из балагуров – под хмельком рассказывали потом шоферские байки и больше никогда не соглашались ехать ночью ни под каким предлогом и ни за какие деньги. Почти все они утверждали, что все же это была женщина, закутанная в белые одеяния с приятным молодым томным голосом.

– Дедушка, а откуда эти ночные блуждающие огоньки у нас в степи появляются? И что за женщина – ночная попутчица?

– Аллах его знает, пути господни неисповедимы. Я думаю, это души – аруахи непогребённых людей, убитых на поле брани. Ведь в наших степях раньше происходили кровопролитные стычки между кочевниками и джунгарами⁹, между повстанцами против царской и даже советской власти. Много крови было пролито в наших степях в те лихие годы гражданской войны. И когда весною расцветают маковым цветом алые тюльпаны, будто буйством своим и красным цветом они растут, подпитываясь кровью этих убиенных несчастных жертв. Да и цвет нашего флага красный – в честь этой пролитой крови народа, ценою которой установилась власть советов, новая власть большевиков. Э-эх, вот так-то, внучок. Как подумаешь об этом – на сердце тяжело становится. Вырастешь – узнаешь. Изучай историю свою, своего родного края и народа. Мал ты до этих знаний, не дорос ещё, но я рад, что ты этим интересуешься с малых лет, смышлёныш ты мой эдакий. Будешь не знать своего родного языка и истории, своих корней – будешь манкуртом¹⁰.

– А кто такие манкурты?

– Это люди, не ценящие ни своего родного языка, ни истории своего народа, ни семи поколений у казахов. Их много

сейчас, власти угодны такие люди. У них ни Родины, ни флага – куда скажут, туда и пойдут, как бараны безмозглые. Нет у них патриотических чувств, продажные и недалёкие умом, живущие одним днем.. Намыса¹¹ – гордости за свою нацию и народ, нету у них.. В годы Великой Отечественной войны называли их предателями, «бендеровцами», полицаями – они первые предавали свой народ и, помогая фашистам на оккупированных территориях, уничтожали своих вчерашних не угодившим в чем-то вчера односельчан, соседей и родственников – нелюди, безбожники. Видел я это собственными глазами.

Слава Аллаху, не дошли фашисты до нашей земли казахской. Не знаю, что бы было тогда. За свою шкуру и за деньги предадут они и мать родную…

С ними боролись бойцы из спецотряда СМЕРШ¹². Они уничтожали их без суда и следствия, по закону военного времени. Да и в мирное время, не помешало бы, ибо расплодилось их… Видно всех не добили – гадов – после войны разбежалось их часть в массах по закоулкам необъятной нашей страны, притаились и корни пустили как сорная трава, отравляют жизнь праведным людям.

________________________________________________________

¹ Жусан – степное растение с горьковатым ароматом, символ казахской земли.

² Джигида – мужской парфюм советской эпохи с резким стойким запахом.

³ Кизяк – высушенный навоз, традиционное топливо в ауле.

⁴ Курт – солёный кисломолочный продукт, высушенный для хранения.

⁵ Баурсаки – жареное тесто, казахское национальное блюдо.

⁶ Ырым – суеверие, устоявшийся обряд, передаваемый поколениями.

⁷ Аруахи – духи предков, покровители рода.

⁸ Шайтан-вода – водка, символ зла, разрушения совести и чести человека.

⁹ Джунгары – кочевые враги казахов, вели войны в XVII—XVIII вв.

¹⁰ Манкурты – утратившие связь с родом, языком и историей.

¹¹ Намыс – честь, достоинство, чувство национальной гордости.

¹² СМЕРШ – советская контрразведка, ликвидировавшая предателей.

КАК Я СТАЛ ДЖИГИТОМ

Герой проходит обряд обрезания, вначале – обманутый, испуганный, униженный. Боль физическая и душевная

переплетаются, вызывая крик и протест. Однако со временем

он осмысливает значимость обряда и принимает его как акт взросления. Это – инициация, переход от детства

к мужеству, запомнившаяся на всю жизнь.

Глава пятая

Как я стал джигитом

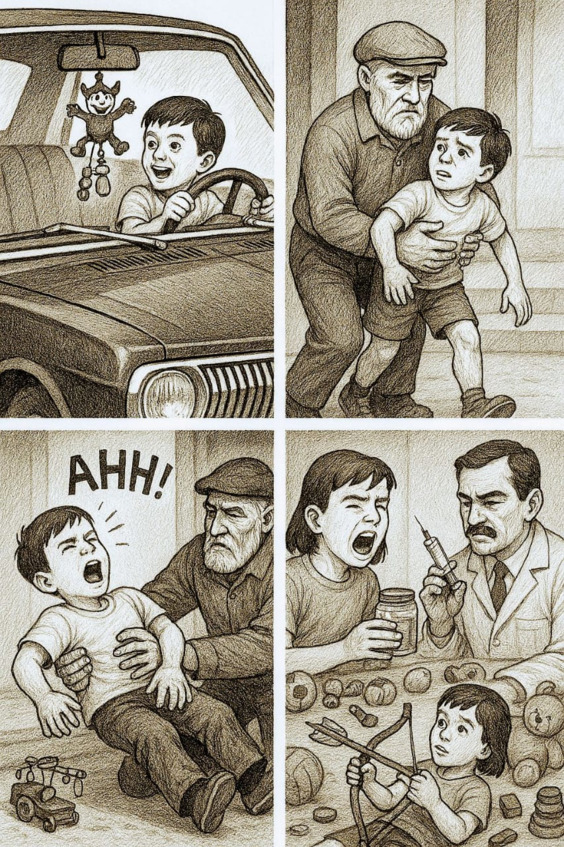

Этот день – памятный день – врезался в детскую память раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь.

Утро не предвещало ничего необычного. Как всегда в летние каникулы, маленький Дидар находился в ауле у дедушки. Обычный летний день начинался с утренней прохлады и освежающего ветерка – самал. Коровы были подоены, телята накормлены обратом и отпущены пастись, бараны выгнаны в степь. Все в доме деда вставали рано, и уже к восьми часам утра, стараниями старшей невестки Сафуры, посвистывая, кипел самовар, тихонько играло радио с утренней сводкой погоды и новостей области. Дедушка не любил, когда кто-то опаздывал на церемонию чаепития.

Дидара разбудили и велели идти пить чай. Между пиалами крепкого, терпкого чая со свежей, только что просепарированной, ещё жидкой сметаной, раздавались строгие приказы на день. Дяде велено поймать хромого барашка, оставить его дома и заняться лечением. Тётям – полить огород до пригона скотины: к вечеру ожидалась жара. Невестке Сафуре – прибраться, подготовить постель с чистой простынёй и приготовить плов: должен был приехать важный человек.

В это утро дедушка был почему-то особенно ласков с Дидаром и даже сам протянул ему шоколадку.

– Дидар, ты же джигит?

– Да.

– Ну тогда, держи шоколад. Джигиту – угощение.

– Рахмет, дедушка.

– Сегодня ты станешь настоящим джигитом.

– Ладно.

– Не бойся ничего. Джигит не должен бояться ничего на свете!

– Да, конечно. Но я всё же боюсь соседской чёрной собаки – больно злая она.

– Ничего, она ведь на привязи.

– Но иногда она развязывается.

– Тогда не беги, а смотри ей в глаза. Не поворачивайся спиной. Не показывай страха. Собака чувствует, что ты её боишься.

– Хорошо. А если она укусит?

– Возьми палку. Если подбежит – бей по морде и пятясь, иди к дому.

– Всё понял.

К девяти утра Дидар уже играл во дворе. Он качался на качелях, подвешенных к старому карагачу. Соседская собака, как всегда, залаяла на него, и он, вспомнив дедушкин совет, поднял палку, устрашающе помахал ею. Та замолчала, попятилась. Удовлетворённый, Дидар вышел за ворота, надеясь найти друзей, но улица была пуста. Вдали показался чёрный автомобиль, поднимая за собой пыль. Он приближался.

Через пару минут машина подъехала к их двору. Радостный Дидар подбежал к ней. Она была длинная, блестящая, чёрная – настоящая, как в кино. Сзади – серебристая надпись, переливавшаяся на солнце.

Дедушка и дядя Уми поздоровались с усатым дядей в костюме, с чёрным дипломатом.

– Это ты, Дидар, будешь?

– Да.

– Нравится машина?

– Очень!

– Вырастешь – на такой будешь кататься.

– Правда?

– Конечно. Хочешь – садись за руль, побибикай. Только кнопки не нажимай. Сегодня ведь ты станешь настоящим джигитом.

– Спасибо, дядя! Вы добрый!

Он сел за руль. Руль не крутился – был тугим, возвращался обратно. Усатый дядя и взрослые пошли в дом. «Наверное, плов кушать», – подумал Дидар и нажал на клаксон. Машина жалобно загудела, как маленький паровозик. Он стал рассматривать салон, дёрнул за висевшего на зеркале плетёного чертёнка – тот растянулся и снова свернулся.

В этот момент подошёл дедушка.

– Не тронь чужого без спроса. Пошли кушать плов.

– Не хочу. Я лучше в машине.

– Гость без тебя не приступит.

– Ладно, но попрошу у него чертёнка. Он ведь добрый.

– Попроси, может, и подарит.

Дидар, взяв деда под руку, зашёл в дом. И тут началось самое странное. Его вдруг крепко схватили дедушка с дядей и повели в комнату деда. Там не было ни плова, ни стола. На стуле сидел тот самый усатый дядя, но теперь уже в белом халате.

Дидар сразу понял – что-то неладное. Люди в белых халатах делали больно. Он вспомнил уколы, холодные железки во рту, и ту тётю, что колола его голову, когда он упал со шкафа. Он попытался вырваться, но крепкие руки уложили его в кровать.

– Отпустите! Вы обманули меня!

– Потерпи немного, джигит должен быть смелым.

– Не хочу! Не надо!

Дядя Уми начал снимать с него штаны.

– Предатели! – закричал он. – Обманщики! Звери!

Усатый дядя достал шприц и, выпустив струйку жидкости в потолок, улыбнулся:

– Мынау жігіттін жаны тәтті екен¹.

Игла вонзилась в пах. Дидар завопил. Его держали крепко. Он трепыхался, плакал. Сквозь слёзы заметил, как по щекам деда катились слёзы. У дяди Уми задрожали губы, но он продолжал держать его.

Усатый дядя достал стальной инструмент. Лезвие коснулось тела. Боль была смутной, но ощутимой. Дидар увидел за дверью

тёток – они тоже плакали. Мир плыл перед глазами, и он потерял сознание.

Когда очнулся, в комнате сияло солнце, пели птички. Слышались голоса за окном:

– Кутты болсын! Теперь внук – настоящий джигит!

– Рахмет.

– Пусть быстро выздоравливает.

– Как он кричал, бедненький, мы всё слышали…

На потолке играли солнечные зайчики от бликов воды. Дидару было обидно – его обманули, мучили, и ещё гостей позвали. Он вспомнил лицо деда, слёзы тёть, и снова ничего не понял.

Он попытался встать, но не смог. В области паха болело и щипало. Он снова уснул.

Очнувшись, увидел, как над ним склонились тёти, одна из них – Гуля – держала стеклянную баночку. Внутри плавало что-то жёлтое.

– Смотри, вот что тебе отрезали.

– А что это?

– Кусочек кожи. То, что не нужно.

– А всем так делают?

– Всем мальчикам. Все мусульмане мира проходят через это. Чтобы быть чистым и здоровым.

Дидару было не до разговоров – он заметил игрушки. Лук со стрелами, пистолет, вертолёт. Он попросил стрелы – тётя Гуля подала. Он натянул тетиву, выстрелил в дедушкин сундук.

– Я пойду за стрелами.

– Нельзя вставать. Может, завтра. Но сначала – надо надеть юбку.

– Я – не девчонка!