Полная версия

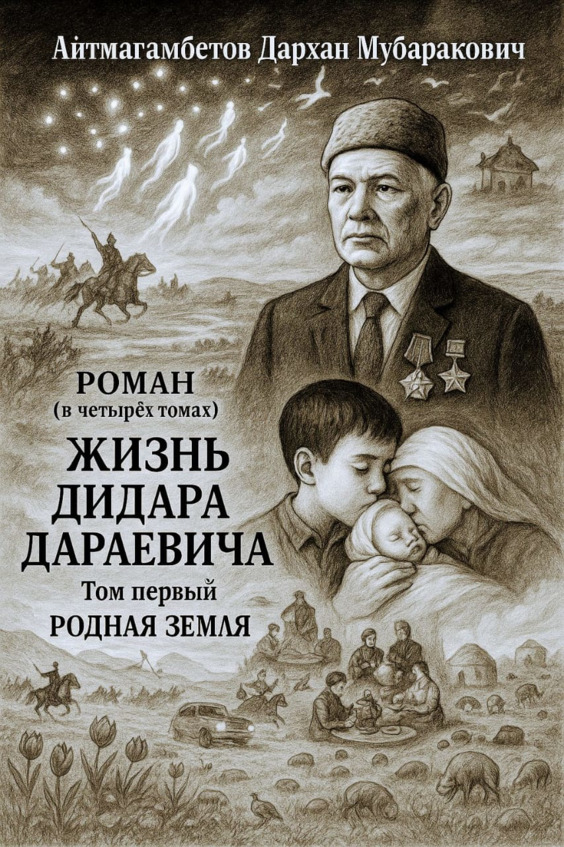

Жизнь Дидара Дараевича. Том первый. Родная земля

Жизнь Дидара Дараевича

Том первый. Родная земля

Дархан Мубаракович Айтмагамбетов

© Дархан Мубаракович Айтмагамбетов, 2025

ISBN 978-5-0067-4553-7 (т. 1)

ISBN 978-5-0067-4554-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Құрметті оқырман!

Алдыңызда – жанымның, өмір жолымның, ар-ұжданым мен үмітімнің жемісі. Бұл кітаптағының бәрі тапсырыспен емес, жүректен – өмірден, махаббаттан, естеліктен, сенім мен күдіктен туындады. Бұл – менің замана мен адам туралы ойым, сізбен шынайы әрі ішкі сұхбатым. Мен сенемін: ізгі сөз – ізгі жүректі оятады. Мен осы кітапта еккен жақсылық дәндері көңіліңізге егілсе екен деймін. Сол дәндер тым аз болса да, өніп шықса екен. Әр оқырманның жүрегінде бір жылылық, бір шындық табылса екен – Құдай соны нәсіп етсін.

Ізгі тілекпен, Дархан Мұбарақұлы Айтмағамбетов

Уважаемый читатель!Перед вами – плод моей души, моего жизненного пути, моей совести и надежды. Всё, что изложено в этой книге, рождалось не по заказу, а изнутри – из боли, любви, воспоминаний, веры и сомнений. Это мой взгляд на время и человека, мой разговор с вами – искренний и личный. Я верю, что доброе слово рождает доброе сердце. Пусть же всё доброе, что я попытался посеять между строк, прорастёт в вашей душе. Даже если этих ростков будет немного – всё равно они нужны. Дай Бог, чтобы в каждом из вас откликнулось хоть что-то близкое, тёплое и настоящее.

С уважением и верой, Дархан Мубаракович Айтмагамбетов

Айтмагамбетов Дархан Мубаракович

Жизнь

Дидара Дараевича

(издание в четырех томах)

Том 1

Родная земля

2025 год

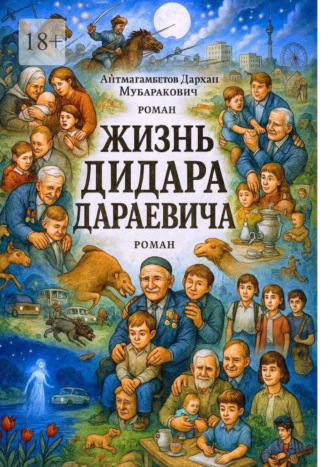

Роман «Жизнь Дидара Дараевича» – это эпопея длиной в полвека, охватывающая судьбу одного человека и целого поколения. Перед читателем проходит не просто личная история – это духовное, социальное и историческое полотно, преломлённое через восприятие интеллигента, рожденного в позднесоветской эпохе. С 1975 по 2025 годы, от аульной больницы до постсовременной тревожности, герой проживает смену строев, мировоззрений, культур и внутренних ориентиров.

Первый том – это детство и начало формирования души. В 23 главах автор ведёт читателя по воспоминаниям мальчика Дидара, для которого мир начинается с запахов степи, образов бабушек и дедов, страха перед обрядом, жажды справедливости, первых влюблённостей и школьных открытий. Всё это написано с поэтичной простотой, образной глубиной и подлинной любовью к эпохе.

Во втором томе развернётся лихолетье 1990-х – с распадом прежних смыслов, борьбой за выживание, утратой ориентиров.

В третьем – взрослая жизнь героя в чиновничьем, административном и интеллектуальном мире нового Казахстана.

В четвёртом – борьба за внутренний свет, попытка сохранить душу в мире, где легко превратиться в тень.

Это роман о метаморфозах человеческой личности на рубеже эпох. Через судьбу Дидара Дараевича автор ставит перед читателем вечные вопросы: можно ли сохранить свет в себе? Что дороже – принадлежность или свобода? И что такое душа человека, пережившего XX и XXI века?

Это книга-память. Книга-притча. И книга-путь.

Автор: Айтмагамбетов Дархан Мубаракович

Әрбір тарау – жеке әңгіме. Әсіресе бірінші том – мектеп оқушыларына, ата-аналар мен мұғалімдерге, кеңестік және одан кейінгі дәуірде өскен барша оқырманға арналған естелік-жинақ.

Каждую главу можно читать как отдельный рассказ, особенно первый том – как сборник воспоминаний, адресованный школьникам, родителям, учителям и всем, кто родом из советского и постсоветского пространства.

Бұл романда бейнеленген кейіпкерлер мен оқиғалар – автордың қиялынан туған. Кез келген ұқсастық тірі не қайтыс болған шынайы адамдармен немесе нақты оқиғалармен – жай ғана сәйкестік және әдейі жасалмаған.

Все персонажи и события, описанные в этом романе, являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, или с реальными событиями – случайны и непреднамеренны.

ТОМ ПЕРВЫЙ

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

ПРОЛОГ

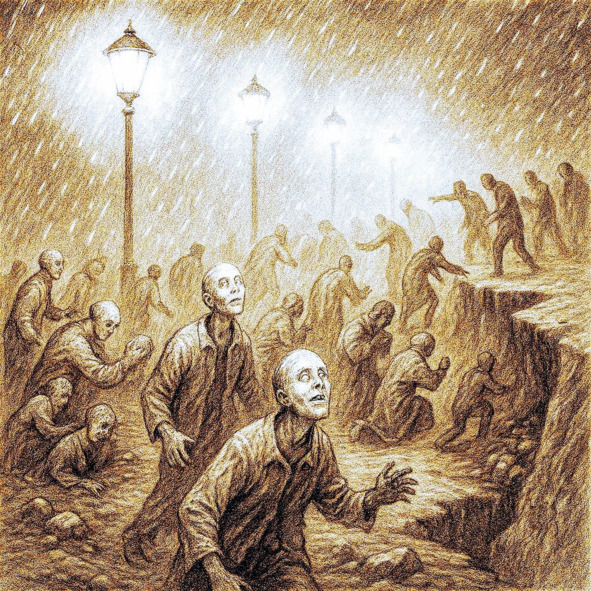

Фонари

Фонари… Они горят, чтобы освещать путь душам человеческим. Уставшим, потерянным душам, блуждающим в бескрайней тьме бездуховности, мечущимся, пугающимся каждого движения, шарахающимся от случайных прикосновений – словно ожоги на сердце. Эти души бредут с широко раскрытыми глазами, и всё же не видят друг друга, даже в гуще толпы. Пока они идут по возвышенности, их силуэты ещё различимы, но стоит сойти в низину – и кромешная тьма поглощает их без следа, будто навсегда.

Иногда кто-то замечает вдалеке слабый, но живой свет. Свет фонаря. Он замирает, поворачивает голову, и в стеклянных зрачках вспыхивает отблеск – искра. И тогда путь его меняется. Всей сущностью своей он тянется к свету, как мотылёк к огню. Таких немного. Но чем ближе к свету, тем больше становится идущих. Одни идут спокойно, осознанно, останавливаясь, чтобы встретиться взглядами с такими же ищущими. Другие пробиваются вперёд, не разбирая дороги, отталкивая иных. А некоторые, прикоснувшись к другому путнику, делают это с особым трепетом – этим прикосновением они зажигают в том новую искру, вовлекая его в общее движение к свету.

Но не все доходят. Некоторые устают, опускаются на землю, замирают – и превращаются в безжизненные камни. Некоторых безжалостно топчут другие. Некоторые тонут в зыбучем песку. А фонари продолжают гореть, не смотря ни на что…

Путь к ним труден, и чем ближе они становятся, тем меньше тех, кто продолжает идти. Множество душ, сбившись с пути, сталкиваются друг с другом, на миг касаются, но затем отворачиваются, забыв о свете, и уходят в противоположную сторону. Фонарям больно видеть эту бесконечную процессию заблудших душ, вечно движущихся в хаосе, без начала и без конца. Время, кажется, остановилось, и всё происходит в замкнутом круге.

И всё же, несмотря на дожди, на снега, на ледяные ветры и жгучую жару, несмотря на песок и иней, что слепит их стёкла, фонари не гаснут. Их пламя неугасимо… С каждой душой, что обращает к ним лицо, что идёт навстречу, их свет становится ярче. Их свет – надежда, и память, и любовь. Они живут, пока к ним идут…

Иные, те немногие, кто достиг света, останавливаются в благоговении. И вдруг исчезают. Растворяются. Превращаются в белое сияющее облако, искрящийся вихрь, что вливается в сам свет фонаря. Без них, без этих искренних, смиренных, готовых к свету душ, огонь давно бы угас…

Если горят фонари, значит, кто-то когда-то их зажёг. Значит, кто-то их ожидал. Значит, они были нужны. Эти фонари – пророки, проводники Бога. А души, блуждающие во тьме, рано или поздно вспоминают о них, о вере. И тогда, в их зрачках – рождается свет.

Так они и существуют: фонари, дарующие свет, и души, ищущие путь к вечной жизни. И фонари, и души существуют друг для друга…

ПЯТАК

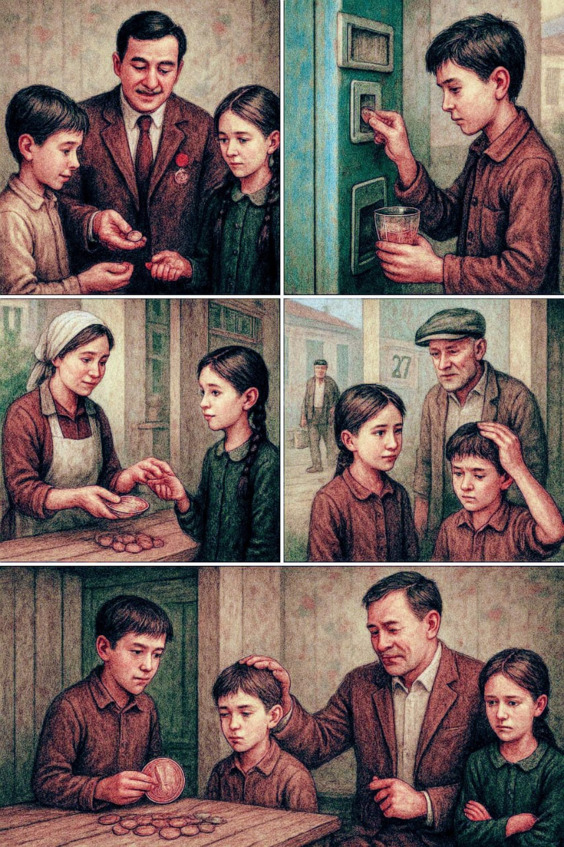

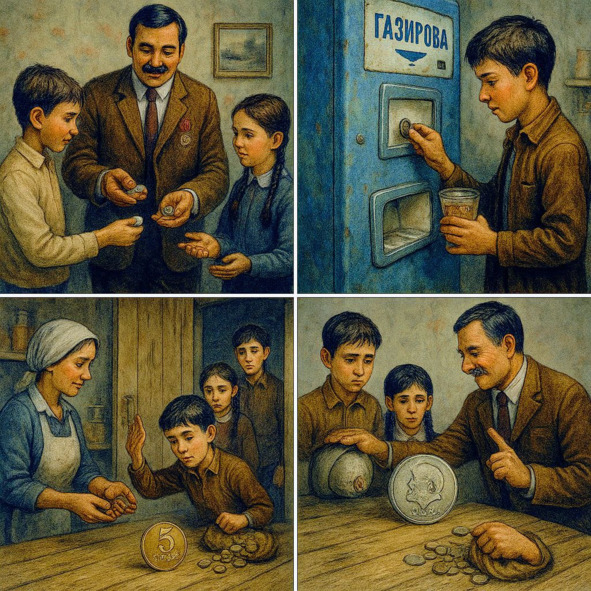

Начало 70-ых голов ХХ столетия. Эта глава повествует о семье матери еще не родившегося главного героя романа. Семейная сцена

с разыгрыванием пятака между братьями и сестрой обнажает

темы детской несправедливости, ревности и хитрости.

Маленький Амиржан оказывается любимчиком отца, а

старшие – вечно виноваты. Через призму детского восприятия

раскрываются механизмы семейной иерархии и первая встреча с

несправедливостью как нормой. Эта глава задаёт интонацию

всему роману – правдивую, горькую, но человеческую.

Глава первая

Пятак

Порою детские шалости и игры бывают довольно жестоки,

И многие из них врезаются на память – на всю жизнь.

– из записок Дидара Дараевича.

На деревянном выскобленном до чиста полу предбанника в разгар еженедельного процесса топки бани с присущим нарастающим звоном все более и более раскручивался пятак вокруг своей оси, кружась по кругу, все ближе и ближе сужаясь к центру, пока в последних судорожных вращениях, прикасаясь боками всей своей окружности советский медный массивный пятак, пока не остановился на доли секунд и лег решкой вверх. Зрачки его бегали, а лицо его застыло в предвкушении восторга и вдруг ладонь Амиржана хлопнула поверх пятака, он поднял ладонь и закричал: «Решка! Решка! Моя взяла!»

Вначале, улыбающиеся лица Слушаш и Умиржана с пристальным взглядом карих глаз, вперившихся на вращение пятака, с напряженными бровями все более и более сгущались, пока совсем не превратились в гримасы отвращения и полного детского отчаяния, при раздавшемся радостном возгласе ненавистного Амиржана. «Вот так всегда, везет же этому хитрецу, за что нам такое наказание!», – с горестью пробормотав сквозь зубы, они поплелись унылой походкой в который раз в хозяйственный двор, управляться за многочисленным скотом.

«Уговор, дороже денег!», – крича им вслед и не унимаясь, с заливистым самодовольным смехом сопровождал их младший и ненавистный везунчик, братишка Амиржан. «Идите управляться в сарай, там ваше и место, а я ведь еще маленький и не дорос до этого удовольствия как вы, и в кино вы не пойдете, так вам и надо увальни!», – не унимался и злорадствовал он вприпрыжку, похлопывая в ладоши.

Слушаш стиснула зубы. «Почему он опять выиграл? Да сколько можно?! Если бы не уговор – уж я бы его…» Умиржан, опустив голову, бурчал про себя: «Вот паразит мелкий… Знал ведь, что подстроит. А я опять повёлся, как дурак. Ну ничего, когда вырасту – посмотрим ещё, кто кого!»

Так еженедельно по субботам, после школы, когда усталые заботами о чадах своих труженики сельских будней родители, прикорнув на часок-другой послеобеденного сладкого сна, Амиржан разыгрывал данную трагикомедию со своим старшим братом и сестрой. Он был любимчиком в семье у строгого отца, ветерана Великой Отечественной войны, уважаемого в селе учителя Нурлыхан-ага, преподавателя биологии и химии местной школы, в одном из многочисленных и отдаленных аулов, разбросанных на огромной территории Тургайского плата необъятной казахской степи Сары-Арки.

Отец еженедельно на карманные нужды давал детям по медному пятаку. Можно было сходить в магазин и купить бублик и съесть его, растягивая особенное удовольствие при раскусывании маковых зернышек передними зубами; или купить простой карандаш с тетрадкой, как это требовал строгий учитель геометрии и черчения; или же купить пирожок с ливером, либо с повидлом на большой перемене; или же, не поленившись сбегать в центр аула, где возле универмага можно было выпить с автомата вкуснейшую газировку с сиропом за три копейки и в придачу два стакана без сиропа, чтоб не одолела жажда, пока до дома добежишь; или же, наконец, сходить на субботний показ очередного индийского двухсерийного фильма в кинотеатре, купив за неделю вперед детский билет.

В отличие от Амиржана, который старался не тратить пятаки и копить их, Слушаш и Омиржан как ни старались, не могли сдержаться, чтобы не потратить их в течение недели на вышеперечисленные нехитрые удовольствия простых аульных детишек времени расцвета коммунизма. «Жизнь одна, – думала Слушаш, – что толку копить? Всё равно отец больше не даст… да и радость ведь в моменте, а не в мешочке с медью!»

Суббота была самым любимым днем для Амиржана. Он с удовольствием выставлял в ряд все пятикопеечные монеты, которых становилось всё больше и больше в его драгоценной коллекции. Бывало, когда старшие трудились, не покладая рук, в поте лица, их младший брат, разворачивая мешочек, вываливал кучу монет во дворе и напоказ чистил, как бы играя, невзначай, потирая их до ослепительного блеска песком. Их темно-желтый отблеск в лучах горячего солнца был исключительно приятен для взора Амиржана, и в этот момент он был счастлив как никогда.

«Я умный. А они – глупые. Я сбережения веду, как настоящий мужчина!» – думал он с гордостью, любуясь на свои монеты, поглаживая их, будто это были драгоценности султана.

Однажды, в один из таких дней, проснувшись от чего-то внезапно, отец семейства увидел данную картину, разыгрываемую его собственными детьми. Омиржан и Слушаш, увидев отца, встали как обычно по струнке смирно, а Амиржан, увлекшись любимейшим процессом превосходства себя над старшими, смотрел заворожённо на раскручивающуюся монету. В голове у старших заалела добрая надежда, мол, вот отец наконец-таки увидит, кто на самом деле его любимый сынишка! Они еще более удручили свои лица, и даже пустили было ли слезу, но ни тут-то было. Как всегда, Амиржан выкручивался из любых ситуаций, как бы они ни хотели выставить его истинное лицо перед отцом. А ведь сколько бесчисленных раз он их подставлял – не перечесть.

Сколько раз они получали горячих ударов камчой от отца! Всегда отец вставал на его сторону, мол он маленький ещё, хрупкий и нежный – не то, что вы, неуклюжие увальни. Не завидуйте ему, он ведь вам родной, вы должны за него защищаться, а не давать в обиду.

И на этот раз он выкрутился. Пока старшие не успели и рта открыть, увидев отца, он сразу переменился в лице и тотчас же захныкал, и затараторил, вот мол, они хотят забрать его кровные деньги, которые, в отличие от них, он экономил, не тратил на еду как они – вечно голодные, не забивая себе брюхо; не терял их как они, растеряши.

Отец произнёс свою коронную фразу: «Иттін балалары!»¹, когда он обычно начинал злиться и наказывать старших детей. «Сбегать за камчой?», – со свойственной ему ухмылкой, хотел было побежать Амиржан, но отец остановил его, взяв за руки. В это время мешочек с монетами рассыпались с его рук со звонким звуком на пол перед ещё изумившимся лицом строгого отца… Через несколько секунд он сказал:

«Встань, выпрямись, Амиржан! Ты молодец, хоть и маленький, а уже смышлёный, не то что твои старшие брат и сестра. Ты преподал им урок экономики! А с хорошей экономики начинается сильная страна. Вместо того, чтобы брать с него пример, вы, остолобы, хотели его обидеть и забрать его сэкономленные пятаки? Не бывать этому! За это, Амиржан, вот тебе рубль с изображением вождя всех наций – Лениным! На, держи! М-м-м, менің жаным. Если так будешь дальше держать, будешь в будущем хорошим бухгалтером или экономистом, не то что эти бездари и лоботрясы!»

Он быстро и ловко собрал монеты в мешочек, ушёл вместе с отцом пить чай и похвастаться перед матерью, успев ещё показать впридачу старшим рожицы с дулей со словами: «Ішін күйсе, тұз жала-ла-ла!»

А на улице тем временем начинался вечер. Аул погружался в свой медленный, тихий ритм. Лёгкий ветерок трепал занавески в окнах мазанок. Где-то за околицей блеяли овцы, а в степи – невидимой, но вездесущей – простирался простор, в котором даже самая мелкая несправедливость детства казалась вселенской трагедией. В груди у Слушаш защемило. «Вот бы сбежать отсюда… Уехать. Учиться. Стать человеком. А потом пусть посмотрят!»

Слушаш действительно так и сделала. Сразу после школы, во время учёбы в медучилище, она вышла замуж за простого, но доброго и надёжного парня, с которым они вместе начали свою жизнь в ауле. Там, в тесной домике на окраине, и родился их первенец – Дидар. А когда ему исполнился год, они переехали в город – работать, строить своё будущее.

Она шла вперёд с упрямством, выковавшимся ещё тогда, в ту субботу, когда в груди впервые вспыхнуло это щемящее желание – жить по-своему.

Омиржан молчал, сжав кулаки. Только в глазах горел огонёк – не мести, но обиды, застывшей в детской душе.

А в доме Нурлыхана вновь звучал довольный голос: «Біздің Амиржан ақылды! Міне, болашақ басшы!»²

_____________________________________________________

¹ Иттін балалары – щенки (буквально: дети собаки),ругательство, выражающее крайнюю степень раздражения.

² Біздің Амиржан ақылды! Міне, болашақ басшы – фраза на казахском языке – «Наш Амиржан – умница! Вот он – будущий руководитель!»

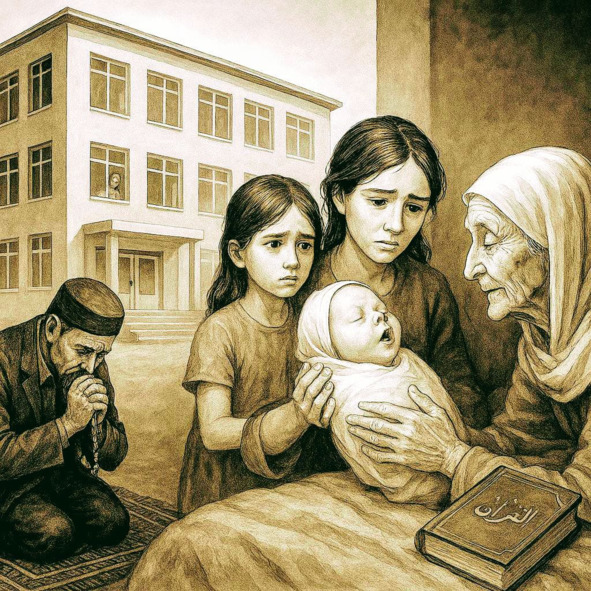

РОЖДЕНИЕ

Описывается день рождения Дидара, наполненный символами: долгожданный дождь, таджикская песня по радио, последние слова бабушки. Мир природы и судьбы соединяются в момент появления

на свет. Уже с первых минут жизни мальчика окружают знаки, наполняющие его путь предчувствием миссии. Глава пропитана

духом родной земли, традиций и предопределения.

Глава вторая

Рождение

Я знаю, что ничего не знаю.

Сократ

В эту эпоху шла вторая половина расцвета к пути коммунизма, волна советского индустриализма, когда в степных просторах вдруг за несколько лет появлялись: трубы заводов и ТЭЦ, телевизионные вышки, многоэтажные дома. Строились они на скорую руку, наспех, но добротно, на долгие для года будущих поколений от всей души человеческой.

В душах людей царил тогда покой и умиротворение, которое совмещалось с приподнятым духом гордости за уверенный завтрашний день и созидательное мышление прогрессировало в их умах.

Если в странах Индийского полуострова принято еще до рождения ребенка просчитывать и планировать его судьбу по состоянию звезд и планет на момент его рождения, чтобы просчитать заранее гармонию семейного счастья; чтобы кому-то взять перо и бумагу, кому-то мотыгу и плуг, кому-то мачете и ружье. То в стране, где родился наш герой нашего романа, этого не принято было делать. Элементарного прогнозирования беременности и рождения ребенка не было и в помыслах. «Бог дал, бог взял», – так в основе рассуждали люди и социум, где родился Дидар Дараевич. «У каждого ребенка своя судьба, своя дорога и место в жизни».

Может поэтому, дети, родившиеся на свет божий в этой стране, приходили не по наитию человеческого ума, а по большему счету – по божьему провидению. И их судьбы были непредсказуемы и своеобразны, в принципе, как и многие жизни и судьбы миллионов таких людей, лишь различающихся по цвету кожи и разрезу глаз и множества других различий, присущих каждому менталитету того или иного общества стран и народов мира.

Ничего примечательного в тот день не предвиделось на небосклоне существования человеческой цивилизации, называвших себя человеком разумным, или каковым себя считали личности «нomo sapiens». С первыми каплями дождя родился герой нашего романа в начале трудовых будней начала рабочей недели в понедельник последнего месяца лета в 213-ый день семьдесят седьмого года двадцатого столетия. В ту пору, когда днем стояла уже устоявшаяся и надоевшая всем жара, но, когда и появляется та первая прохлада в утреннюю рань, являвшейся глотком свежего воздуха, для задыхающийся, притаившейся живности вековой степи Дешт-и-Кипчак¹.

Вторая неделя стояла жара. Все замерло и задыхалось в природе, изнывая от непрекращающегося зноя. И вот накануне рождения Дидара, погода смилостивилась и отпустила зной, пришла долгожданная прохлада к концу дня. Всю ночь пели степные жабы, радуясь долгожданной прохладе и в предчувствии долгожданного дождя, а на утро все замолкло, на мгновенье, и вдруг с каким-то странным нарастанием и гулом стал расти гомон птичьей и насекомой братии. В этот миг вместе с первыми криками младенца, хлопнутого по ягодицам, покапали крупные капли дождя на сухую песчаную землю, малой родины родившегося младенца. «Ишь ты, родился то в рубашке, наш джигит, как раз и дождь пошел на радость всему живому, и засухе конец настал – хороший знак, дай бог ему здоровья и долгой жизни», – возвестила рождение младенца, держа его на руках, радостная акушерка. На радиоприемнике в коридоре районной больницы раздавалась красивая таджикская мелодия о любви:

Кап, кап, кап, капает дождь.Так сладостно звучат эти капли,Что напомнили мне о тебе.И старая печаль проснулась во мнеОт неги тюльпанов полей.Разбили моё сердце, раскололи кинжалом,Разлучили нас люди.Родная моя, и видно таков наш удел,Но за что, почему, почему?«Видно ваш ребенок плод большой любви?», – спросила, подпевая и пританцовывая под мелодию, держа младенца на руках, акушерка. «Да, это мой первенец, плод нашей любви», – ответила роженица, тяжело вздохнув, и заснула. Был он, как бывает для первенца не очень здоровым крепышом, и родился меньше средне положенного веса для новорожденного, хотя порядочно измучил мать с начала шестого до семи часов утра сего дня.

Наконец настала долгожданная прохлада. Температура по Цельсию стояла +22, дул приятный прохладный освежающий самал², всё настойчивей накрапывал дождичек, за горизонтом сверкала молния, громыхал раскатами грома, дышала полным вздохом земля номадов³. То была колыбельная с раскатами небесного барабана для родившегося на свет сына великих степей – Дидара Дараевича.

Родился он в районной больнице аула, в сером здании, скромном, но полном любви и тихой веры в завтрашний день. А ровно через год, в сентябре 1978-го, когда ему пошёл второй год жизни, семья покинула родные степные просторы. Они переехали в молодой, только начинавший подниматься на крыльях комсомольской мечты город – областной центр великой Целины.

Его строили руками молодежи, съехавшейся со всех уголков огромного Союза, вдохновлённой идеей общего будущего, справедливого и светлого. То было время, позже названное годами застоя, но для миллионов это были годы надежды, труда и настоящего расцвета – когда по-настоящему строилась инфраструктура страны, и каждый верил, что всё только начинается. Так начинался путь маленького Дидара – под шум дождя, под крики степных птиц и пение степных жаб, под поступь нового времени к светлому пути к коммунизму.

Когда мать вынесла младенца из роддома на третий день, он был хрупким, едва весившим три килограмма.

Дома его уже ждала бабушка. На её хрупкие женские плечи лег тяжёлая ручная бытовая домашняя работа и по дворовому хозяйству. В те годы, не было тогда никаких удобств, вся работа превращалась в титанический труд с утра до позднего вечера. Не было ни горячей, ни холодной воды дома, ни газовых и электрических плит, ни стиральных машин и утюгов, канализации. В таких условиях родила она семерых: выкормила, выстирала, выпестовала, выучила, вырастила. Не довелось ей нянчить внуков своих, надорвалось здоровье.

Слегла она рано, так и не дожив до пенсии. В последние дни свои, услышав о рождении внука, она заулыбалась и потребовала тот час принести его после выписки из роддома.

В последний день в её одной руке был Коран, другой же слабой рукой она сжимала маленькую ручонку внучонка, словно жест прощания, она поцеловала его в макушку и произнесла последние слова:

«Слава, Аллаху, что он родился в рубашке, долго жить будет, успеет все в этой жизни, исполнить свою миссию судьбы, а моя душа проситься в иной мир. Нареките его Дидаром, пусть будет освещать путь другим, светочем для них и для нашего всего рода», – сказав она сникла и тело ее обмякло.

Все дети стоявшие рядом зарыдали. Нурлыхан молился на коленях..

Так он получил своё имя. Через мгновение её глаза закрылись навсегда. Его рождение стало её последним светом…

__________________________________________________________

¹ Дешт-и-Кипчак – историческое название обширной степной зоны, простиравшейся от Дуная до Иртыша, населённой кочевыми тюркскими и кипчакскими племенами. В литературном контексте – символ вечной, почти мифической степи, колыбели кочевой цивилизации.

² Самал – тёплый или прохладный степной ветер. В казахской культуре часто ассоциируется с дыханием природы, с оживлением и надеждой после жары.