Полная версия

Основы детской нейропсихологии

2.2. Теория трех функциональных блоков мозга по А.Р. Лурия

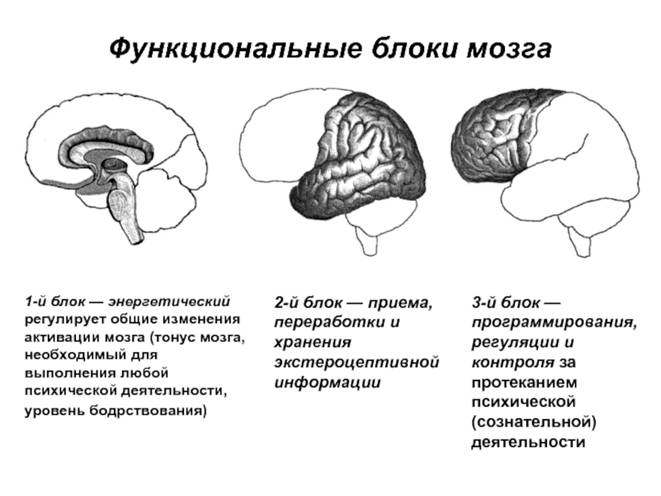

На основе изучения нарушений психических процессов при различных локальных поражениях центральной нервной системы А. Р. Лурия была разработана общая структурно-функциональная модель мозга как субстрата психики. Ее значение связано с тем, что она постулирует иерархический принцип мозговой организации психической деятельности человека. Принцип иерархии – один из базисных аспектов эволюционного учения. Заложив его в основу науки о системно-динамической мозговой организации психической деятельности, А. Р. Лурия концептуально предопределил и обосновал методологию и кардинальные пути развития нейропсихологического анализа феноменов поведения человека. Согласно этой модели, весь мозг может быть разделен на три основных блока, характеризующихся определенными особенностями строения и ролью, которую они играют в исполнении психических функций (рис. 7).

Рис. 7. Функциональные блоки мозга по А.Р. Лурия

1-й блок «Энергетический, или неспецифический». Анатомической основой являются подкорковые и стволовые образования, а именно ретикулярная формация ствола мозга и зоны ее основного распространения – неспецифические структуры среднего мозга, диэнцефальные отделы, лимбическая система, медиобазальные отделы коры лобных и височных долей. Большинство из них – это рано созревающие в фило- и онтогенезе структуры мозга, отличающиеся достаточной жесткостью своих функций.

Блок регулирует общие изменения активации мозга (тонус мозга, необходимый для выполнения любой психической деятельности) и локальные избирательные активационные изменения, необходимые для осуществления ВПФ. За первый класс активаций несет ответственность преимущественно ретикулярная формация ствола мозга, а за второй – более высоко расположенные ее отделы – неспецифические образования диэнцефального мозга, а также лимбические и корковые медиобазальные структуры (к числу последних относятся 11, 12, 20, 31, 32, 47-й поля по Бродману).

Помимо поддержания общего энергетического тонуса одной из задач ретикулярной формации является контроль передачи сенсорной информации, идущей через ядра таламуса. К другим задачам относятся придание аффективно-эмоциональной окраски сенсорным стимулам, в том числе болевым сигналам путем проведения афферентной информации к лимбической системе, участие в вегетативных регулирующих функциях, в том числе во многих жизненно важных рефлексах (дыхательных рефлексах, рефлекторных актах глотания, кашля, чихания) при которых должны взаимно координироваться разные афферентные и эфферентные системы, а также в позных и целенаправленных движениях в качестве важного компонента двигательных центров ствола мозга.

Первый блок является морфофункциональной основой для реализации таких психических процессов как внимание (в особенности непроизвольное), все виды памяти независимо от модальности, базовых эмоциональных реакций. Он также отвечает за уровень бодрствования (функциональное состояние) и сознания в целом. Блок регулирует как общие изменения активации мозга (тонус мозга, необходимый для выполнения любой психической деятельности), так и локальные избирательные активационные изменения, необходимые для осуществления отдельных ВПФ.

2-й блок – «Приема, переработки и хранения экстероцептивной информации». Включает в себя центральные отделы основных анализаторных систем: зрительной, слуховой и кожно-кинестетической, корковые представительства которых расположены в затылочных, височных и теменных долях мозга соответственно. Их можно разделить на первичные, вторичные и третичные поля (рис. 8).

Рис 8. Карта корковых полей

Основу второго блока составляют первичные или проекционные зоны коры (поля), выполняющие узкоспециализированную функцию отражения только стимулов одной модальности. Их задача – идентифицировать стимул по его качеству и сигнальному значению, в отличие от периферического рецептора, который дифференцирует стимул лишь по его физическим или химическим характеристикам. Основная функция первичных полей – тончайшее отражение свойств внешней и внутренней среды на уровне ощущения.

Все первичные корковые поля характеризуются топическим (экранным) принципом организации, согласно которому любому участку рецепторной поверхности соответствует определенный участок в первичной коре (по принципу «точка в точку»), что и дало основание назвать первичную кору проекционной. Величина зоны представительства того или иного рецепторного участка в первичном поле зависит от функциональной значимости этого участка, а не от его фактического размера.

К числу первичных относятся поля: 17-е (для зрения). 3-е (для кожно-кинестетической чувствительности) и 41-е (для слуха). Экстероцепторная информация в эти участки мозга попадает после прохождения через релейные ядра таламуса.

Вторичные поля представляют клеточные структуры, морфологически и функционально как бы надстроенные над проекционными. В них происходит последовательное усложнение процесса переработки информации, чему способствует предварительное проведение афферентных импульсов через ассоциативные ядра таламуса. Вторичные поля обеспечивают превращение соматотропических импульсов в такую функциональную организацию, которая на уровне психики эквивалентна процессу восприятия.

На поверхности мозга вторичные поля граничат с проекционными или окружают их. Номера вторичных полей: 18, 19 – для зрения, 1, 2 и частично 5 – для кожно-кинестетической чувствительности, 42 и 22 – для слуха. Первичные и вторичные поля относятся к ядерным зонам анализаторов, расположенных на трех пространственных полюсах заднего мозга – затылочного, теменного и височного соответственно.

Третичные поля (ассоциативные, зона перекрытия) принимают на себя наиболее сложную функциональную нагрузку. Они находятся вне ядерных зон и в основном расположены в промежутке между вторичными полями или по их периметру. Большая и важнейшая часть третичных полей формируется на границе теменного, затылочного и височного отделов, оказываясь равноудаленной от каждого из указанных полюсов, и не имеет непосредственного выхода на периферию. Их функции почти полностью сводятся к интеграции возбуждений, приходящих от вторичной коры всего комплекса анализаторов этой зоны мозга, по-видимому, имеют мультимодальный характер, что обеспечивает им возможность реакций на обобщенные признаки внешних объектов и явлений. Работа третичных зон своим психологическим эквивалентом имеет сценоподобное восприятие мира во всей полноте и комбинации пространственных, временных и интенсивностных характеристик внешней среды. Все это дает основание рассматривать их как аппарат межанализаторных синтезов. Второе значение зон перекрытия – это переход от непосредственного наглядного синтеза к уровню символических, знаковых процессов, благодаря которым становится возможным осуществление речевой и интеллектуальной деятельности. Третичные поля второго блока составляют заднюю ассоциативную зону.

В силу своей важности для человека особого выделения требует зона ТРО (от латинских названий долей – височной —temporalis, теменной – parietalis, затылочной – occipitalis), которая реализует наиболее сложные интегративные функции и отличается высоким уровнем пластичности – 37-е и частично 39-е поля.

Работа второго блока подчиняется трем законам.

Закон иерархического строения;

Закон убывающей специфичности;

Закон прогрессирующей латерализации.

Закон иерархического строения подразумевает, что первичные зоны созревают в фило- и онтогенезе раньше других. Поэтому недоразвитие первичных полей у ребенка приводит к потере более поздних функций (принцип «снизу – вверх»). Пример: тотальная слепота с рождения приводит к нарушению пространственной ориентировки в более позднем возрасте.

У взрослого с полностью развитыми высшими психическими функциями третичные зоны управляют работой подчиненных им вторичных. При повреждении вторичных отделов третичные оказывают на их работу компенсирующее влияние (принцип «сверху – вниз»). Пример: при потере зрения за счет осознанной компенсации человек учится использовать сохранные анализаторы и анализировать происходящее вокруг для лучшей ориентации в пространстве.

Закон убывающей специфичности. Первичные зоны коры наиболее жестко привязаны к сигналам своей определенной модальности и не способны анализировать другие. Вторичные зоны обладают модальной специфичностью в значительно меньшей степени. В них закладываются начальные процессы обобщения (предметности) и восприятия, может интегрироваться часть информации от других анализаторов. Третичные же зоны полностью надмодальны, то есть не связаны с конкретным анализатором.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.