Полная версия

Основы детской нейропсихологии

Надежда Лисова

Основы детской нейропсихологии

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с интенсификацией и цифровизацией процесса обучения, внедрением инклюзивного образования, ростом числа детей с особыми образовательными потребностями все более остро встает проблема коррекционно-развивающей работы и профилактики учебных проблем. К сожалению, абсолютно здоровыми можно назвать лишь 10 % современных первоклассников, а с годами обучения эта цифра неуклонно снижается. Около 25-30 % обучающихся начальной школы не справляются с учебной программой и требуют специализированной психолого-педагогической, коррекционной и медицинской помощи. В связи с этим, необходимым является изучение глубинных механизмов, лежащих в основе нарушения психического развития.

Чтобы выстроить эффективную программу помощи ребенку с трудностями обучения и развития недостаточно владеть только методикой обучения конкретным дисциплинам. Преобладавшая в прошлом концепция «натаскивания» на результат сейчас противопоставляется компетентностному подходу. Это означает, что современный педагог, психолог и родитель должны иметь представление о том, чего не хватает ребенку для успешного овладения жизненными и образовательными компетенциями. Нейропсихологический подход является тем ключом, который может помочь проанализировать механизмы индивидуальных трудностей ребенка и успешно их преодолеть.

В данном пособии раскрываются основы современных взглядов на нейрофизиологические причины нарушений психического развития в детском возрасте, а также освещаются широкие диагностические и коррекционные возможности, которыми располагает практическая детская нейропсихология. Основная цель пособия – показать, как можно использовать знания о принципах функционирования нервной системы в образовательном и психокоррекционном процессе с различными категориями детей.

Раздел 1. Введение в нейропсихологию детского возраста

.1.

Определение нейропсихологии как науки. Предмет, цели и задачи дисциплины

Одна из наук, изучающих связь между детерминантами высших психических функций и различными уровнями организации человеческого мозга, самого совершенного творения природы, является нейропсихология.

Нейропсихология – отрасль психологии, изучающая взаимосвязь между отдельными психическими процессами и структурами центральной нервной системы, используя в качестве источника получения информации органические поражения мозга.

В общем виде нейропсихология рассматривается как наука о взаимосвязи отдельных мозговых систем и поведения. В этом смысле нейропсихология близка к другой науке о соотношении мозга и психики – психофизиологии.

Психофизиология – наука, изучающая физиологические механизмы субъективных психических явлений, состояний и индивидуальных различий. Несмотря на близость понятийного аппарата и общий объект изучения, акцент в нейропсихологии смещен в большей степени на практические задачи выявления и описания нарушений психической деятельности в результате мозговых дисфункций, а также разработку методов и способов их восстановления. Психофизиология же занимается общими вопросами взаимоотношений (взаимовлияний) организма и сознания, используя модель здорового организма.

Объект нейропсихологии – головной мозг больного человека, пораженный в результате травм, кровоизлияний, опухолей, наследственных и приобретенных аномалий.

Предмет нейропсихологии – взаимосвязь отделов мозга и мозговых структур с реализацией психических процессов, психическими состояниями и индивидуальными особенностями личности, а также изменения, которые происходят с психикой в результате повреждения или недоразвития головного мозга.

Целью нейропсихологии является исследование мозговых механизмов психической деятельности человека с использованием психологических методов для диагностики очаговых поражений мозга.

Изначально нейропсихология формировалась как практико-ориентированная область, направленная на решение конкретных клинических проблем и эта практическая направленность находит отражение в ее задачах.

Основными задачами нейропсихологии являются:

Изучение характеристик психических процессов при локальных поражениях мозга, что позволяет определить, какие мозговые структуры связаны с данной психической деятельностью.

Проведение нейропсихологического анализа, что позволяет выявить общие структуры, участвующие в различных психических процессах.

Ранняя диагностика очаговых поражений мозга.

Разработка способов восстановления нарушенных или утраченных психических функций.

Центральной задачей нейропсихологического исследования является определение качественной специфики нарушения, а не только констатация факта расстройства той или иной функции.

Одной из важнейших областей прикладной нейропсихологии следует считать интенсивно развивающуюся в последние годы нейропсихологию детского возраста, тесно связанную с проблемами медицинской реабилитации и образования, в том числе специального (дефектологического) направления образования.

Нейропсихология детского возраста – специальная область нейропсихологии, наука о становлении и нарушениях мозговой организации психических процессов в онтогенезе.

В последнее время она приобретает все большую актуальность в связи с ростом числа аномалий психофизического развития, появлением большого количества детей с трудностями обучения и нарушениями эмоционально-волевой сферы. Нейропсихология используется как прикладной метод синдромного анализа нарушений психической деятельности у детей, связанного с дефицитом или несформированностью той или иной мозговой функции (А.В. Семенович, 2002).

Ж.М. Глозман (2009) приводит следующее определение детской нейропсихологии: «это область нейропсихологии, изучающая взаимосвязь социального функционирования (поведения и обучения) ребенка с формированием его психических функций и личности, с развитием мозга в норме и патологии».

В отношении детского возраста нейропсихология решает целый ряд специфических задач:

Определение особенностей развития нервной системы в онтогенезе, взаимосвязей ее развития с формированием психики.

Выявление патогенетических механизмов отставания или асинхронии в психическом развитии ребенка, синдромов и нейропсихологических факторов отклоняющегося развития;

Определение первичных звеньев в структуре дефекта ребенка с ОВЗ;

Дифференциальная диагностика органических и психогенно-обусловленных нарушений развития;

Определение зоны ближайшего развития ребенка;

Выявление сильных и слабых сторон развития высшей психической функции (ВПФ);

Построение индивидуального коррекционного маршрута;

Разработка рекомендаций для сопровождения образовательного процесса, воспитания и развития ребенка с нарушениями развития.

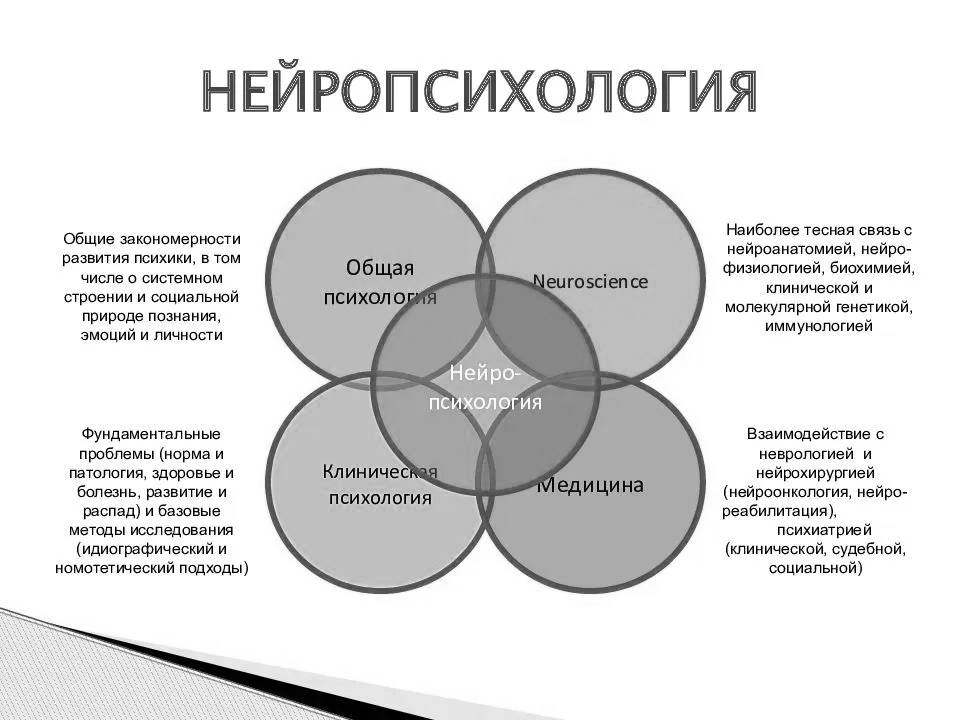

Современная детская нейропсихология имеет обширные междисциплинарные связи с такими науками о человеке, как нейробиология, нейроанатомия, биохимия, невропатология, психогенетика, психофизиология, клиническая психология, общая и возрастная психология, педагогика, дефектология, логопедия и рядом других дисциплин (рис.1).

Рис. 1. Междисциплинарные связи нейропсихологии

Можно заметить, что нейропсихология находится как бы на стыке между двумя научными направлениями: медико-биологическим и психолого-педагогическим. Из первого направления берутся основные теоретические предпосылки науки, богатый исследовательский материал, касающийся функционирования нервной системы в норме и патологии. Вторая область привнесла знания о психических явлениях и закономерностях их становления, использования методов изучения психики человека.

Период детства имеет выраженную специфику и отличия от взрослого возраста, которая заключается в непрерывном изменении и усовершенствовании тех процессов, которые являются базисными для психических проявлений маленького человека. Мозг ребенка все время растет, его отличает огромный запас пластичности и возможностей для компенсации таких дефектов, которые не под силу преодолеть в более старшем возрасте. В связи с этим, возникла потребность в специалистах, глубоко понимающих специфику проблем развития когнитивной сферы ребенка и их взаимосвязь с функционированием его мозга.

Детский нейропсихолог – специалист, который определяет дефицитарные зоны в развитии психики (синдромы) и с помощью специально подобранной системы коррекции «подтягивает» развитие мозга ребенка, стараясь максимально развить или компенсировать слабые звенья высших психических функций.

Причинами обращения к детскому нейропсихологу могут быть:

Определение уровня развития ребенка (пример: готовность к школе)

Выяснение причин нарушений в поведении и ежедневном функционировании

Выяснение причин школьных трудностей

Уточнение диагноза

Помощь педагогам и другим специалистам в построении маршрута коррекции

Контроль динамики лечения, коррекции, развития

Приведем пример жалобы, с которой к специалисту мог бы обращаться родитель ребенка:

«Мой ребенок учится в третьем классе. Он неусидчив, постоянно отвлекается, не может и пяти минут усидеть на месте. Учитель постоянно жалуется на его поведение. Он как будто не слышит замечаний и все время нарушает дисциплину. Кроме того, он плохо читает и пишет с ошибками: зеркально переворачивает буквы, путает слоги, хотя правила знает хорошо…».

«Не знаем что делать с ребенком. Он рассеянный, в школе все время «считает ворон», не успевает писать контрольные и диктанты, очень медлительный и быстро устает. Внимания за уроками хватает буквально на 5 минут…»

В подобных случаях цель обратившегося за помощью родителя (или педагога) – выяснить причину проблем ребенка и способы устранить имеющиеся нарушения в поведении и обучении. Для учителя или родственников ребенка в данном случае может быть совсем не очевидно, что имеющиеся трудности связаны с определенными мозговыми дисфункциями, связывая проблему с педагогической запущенностью или характером ребенка. Заблуждения окружающих, в таком случае, могут сильно навредить психическому статусу, самооценке ребенка и усугубить имеющиеся объективные проблемы со здоровьем.

Возможно также обращение к специалисту с целью определить актуальный уровень развития ВПФ и психофизической готовности ребенка к обучению в школе. В основе готовности к школе кроме навыков и знаний ключевую роль играет способность нервной системы переносить интеллектуальные нагрузки, умение контролировать собственное поведение, слушать и слышать что говорит взрослый, следовать инструкции. Все эти процессы развиваются благодаря созреванию корковых и подкорковых систем головного мозга. Степень зрелости и готовности данных областей мозга к обучению может помочь оценить нейропсихологический анализ.

Детская нейропсихология имеет непосредственную связь со специальной психологией и дефектологией, что находит практическое применение в области диагностики и реабилитации детей с нарушениями развития. Чаще всего, это нарушения по типу задержек психического и интеллектуального развития, расстройств аутистического спектра, детского церебрального паралича и специфических нарушений учебной деятельности (дислексия, дисграфия, дискалькулия). Также нейропсихологическая помощь требуется пациентам, перенесшим черепно-мозговые травмы и другие неврологические нарушения различного генеза. В этом случае цель работы специалиста – поиск альтернативных имеющимся, более эффективных средств абилитации, реабилитации и коррекции состояния психики. На основе знаний о развитии мозга и его функциях, специалисты разрабатывают методы ранней диагностики и индивидуальной коррекции развития у детей с различными расстройствами. Например, в случае детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут использоваться комплексные программы коррекции, включающие медикаментозную терапию, образовательную работу и психологическую коррекцию.

При этом важно понимать, что нейропсихолог вносит лишь определенный вклад в общую слаженную работу междисциплинарной команды (невролог, психиатр, логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог и др.), но не способен полностью ее заменить. В область профессиональной компетенции детского нейропсихолога, как и любого психолога, не входит назначение каких-либо лекарственных препаратов и физиотерапевтического лечения.

Таким образом, детская нейропсихология определяется как специфическая область психологической науки и практики, направленная на выявление и коррекцию причин аномалий в развитии ребенка. Нейропсихологический метод обследования позволяет определить недостаточность работы определенных зон мозга, раскрыть причины неуспеваемости детей в школе, наметить пути преодоления этих трудностей.

.2.

Исторический экскурс

Нейропсихология как наука о возможностях и организации психических процессов на основе их нейрофизиологических коррелятов начала развиваться еще в конце XIX века. Однако первые более или менее систематические исследования в этой области появились только в середине XX века и связаны с развитием психологии, нейрофизиологии и медицины.

Условно можно выделить 4 периода в развитии нейропсихологии как научной области:

1) Доклассический период (до 1861 г.);

2) Классический период (1861-1945);

3) Исследовательский период (1945-1975);

4) Современный период (с 1975 года по настоящее время).

Доклассический период

Этот период начинается с первых упоминаний о когнитивных изменениях, связанных с повреждением головного мозга, которые описывали еще древние египтяне около 3500 года до нашей эры. Древние греки (Аристотель, Гипократ, Галлен) предполагали, что именно мозг является вместилищем разума и души человека. Одновременно с этим, в Южной Америке практиковали трепанацию черепа как профилактику головных болей и психических заболеваний, эпилепсии.

В Средневековой Персии Авиценна (Ибн-Сина) составлял подробные справочники о переломах черепа и их хирургическом лечении. Около 1000 года Аз-Захрави, живущий в Исламской Иберии, обследовал неврологических пациентов и проводил хирургическое лечение травм головы, переломов черепа, травм позвоночника, гидроцефалии, субдуральных выпотов и головной боли. Между XIII и XIV веками Мондино де Луцци и Гвидо да Виджевано были написаны первые в Европе учебники по анатомии, которые включали описание мозга. В эпоху Возрождения исследователи подробно исследовали анатомию нервной системы. Везалий предположил, что мозг состоит из семи пар «мозговых нервов», каждый из которых выполняет специализированную функцию. Другие ученые продолжили работу Везалия, добавив свои собственные подробные зарисовки человеческого мозга, так, широко известны анатомические гравюры Леонардо да Винчи (рис. 2).

Рис. 2. Зарисовки Леонардо да Винчи

В эпоху научной революции французский философ и ученый Рене Декарт разрабатывает первые предпосылки рефлекторной теории. Декартом представлена идея о «животных духах», которые обеспечивают реакцию на внешние раздражители. Он был убежден, что разум контролирует поведение тела (и личность), но также и тело может оказывать влияние на разум, что называется дуализмом. Декарт выдвинул гипотезу о том, что какая-то часть мозга служит связующим звеном между душой и телом, и выделил шишковидную железу в качестве связующего звена. Эта идея повлияла на дальнейшие взгляды на взаимоотношения мозга и психики.

В середине 17 века Томас Уиллис внес еще один крупный вклад в область нейропсихологии. Именно Уиллис ввел в обиход слова «полушарие» и «доля», когда речь идет о мозге. Он был одним из первых, кто использовал слова «неврология» и «психология». Отвергая идею о том, что люди были единственными существами, способными к рациональному мышлению, Уиллис предположил, что высшие структуры отвечают за сложные функции, в то же время как низшие структуры отвечают за функции, аналогичные функциям животных, состоящие в основном из реакций и автоматических откликов.

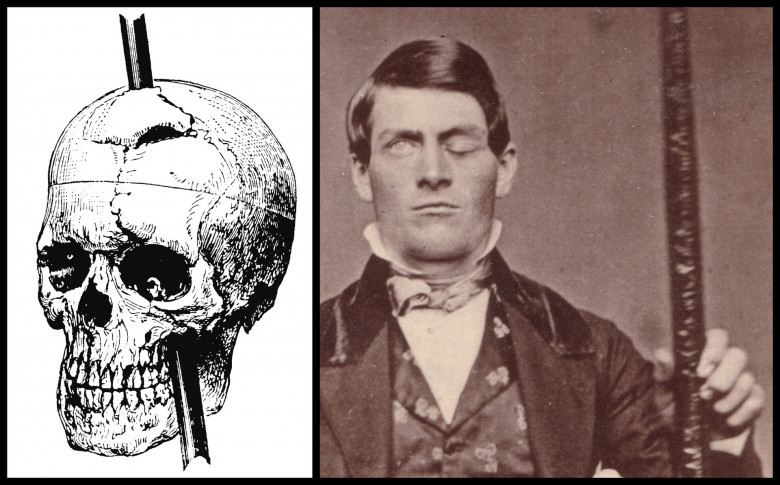

Открытия анатомов и медиков XIX века укрепило представление о мозге как о материальном субстрате психических процессов. Интересен случай, описанный американским доктором Джоном Харлоу в 1848 г. как «прохождение лома через голову». Его пациент по имени Финеас Гейдж получил производственную травму, лишившись части лобных долей мозга (рис.3), но при этом выжил и не утратил интеллектуальные способности, однако были отмечены изменения личности и поведения пациента. Данный случай можно считать началом описательной нейропсихологии и серьезным толчком для нейронаук в целом.

Рис. 3. Череп и фотография Финеаса Гейджа с железным ломом, нанесшим травму

Заканчивается доклассический период теорией отца френологии Франца Йозефа Галла. Согласно Галлу, возможно судить о личности, интеллекте или криминальных склонностях по форме черепа, головы и лица. С позиции современной нейронауки выдвинутые в тот период гипотезы нельзя считать научными, однако это были первые попытки связать поведение с особенностями нервной системы, что способствовало развитию представлений о связях мозга и психики.

Классический период

В 1861 году в Антропологическом обществе Парижа был представлен череп примитивного древнего человека и выдвинуто предположение, что существует прямая связь между интеллектуальными возможностями и объемом мозга.

В том же году скончался знаменитый пациент французского хирурга и антраполога Поля Брока. Пациент был примечателен тем, что не мог связно говорить, произнося только два слова при сохранной способности понимать обращенную речь. В посмертном анатомическом исследовании Брока показал, что поражение в задней лобной области слева может повлиять на способность человека говорить. Это открытие можно назвать вехой в изучении речевых расстройств, а зона коры больших полушарий, ответственная за речевую моторику получила название «зона Брока».

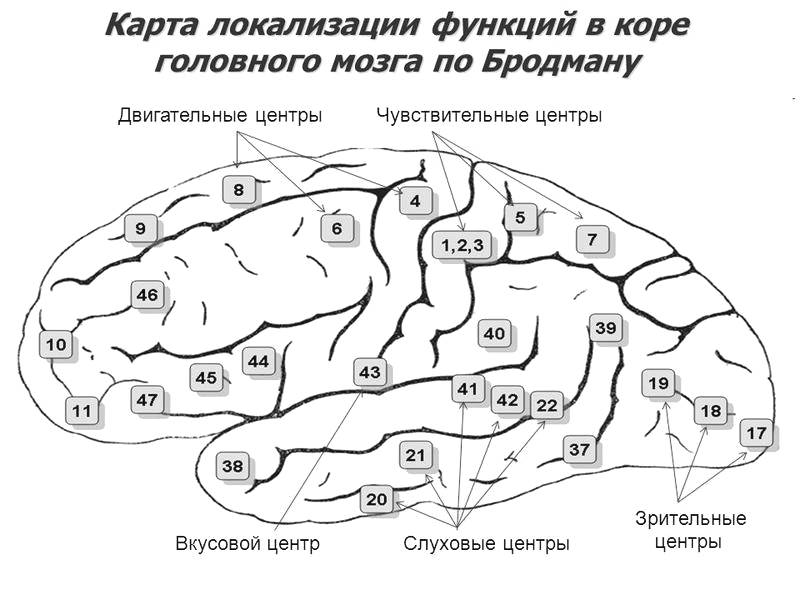

В этот период происходит еще одно фундаментальное открытие – публикация в 1874 году докторской диссертации Карла Вернике, в которой он предположил существование области мозга, ответственной за понимание языка. Кроме того, он отмечал тесную связь данной зоны коры с областью Брока. При повреждении или разрыве связи в зонах Брока и Вернике, могут возникнуть различные языковые проблемы, называемые афазией. К. Вернике также определил несколько типов афазии, которые могут быть клинически разделены в зависимости от места локализации в головном мозге. Работы Вернике привели к появлению ряда классификаций для различных нейропсихологических синдромов. Он, как и другие ученые, выступавшие за позицию узкого локализационизма утверждал, что определенные области мозга связаны с определенными психологическими функциями и жестко привязаны к ним. Например были представлены «центра письма», «языкового центра», «речедвигательного центра» и т.д. В 1909 году невролог Корбинеан Бродман предложил составленные им карты расположения 52 цитоархитектонических полей на поверхности коры головного мозга человека, ассоциированных с определенными функциями (рис.4).

Рис. 4. Карта цитоархитектонических полей по К.Бродману

Одним из первых исследователей в области детской нейропсихологии был Джеймс Марк Болтон, опубликовавший в 1894 году свою работу «Мозг ребенка». В ней он описал результаты исследований, проведенных на детях разных возрастов. Болтон одним из первых обратил внимание на то, что мозг ребенка постепенно развивается, и его функции меняются с возрастом.

В течение XX века детская нейропсихология продолжала развиваться, исследователи делали новые открытия и формулировали новые теории. Одной из ключевых фигур в развитии этой науки был Жан Пиаже, швейцарский психолог, который провел обширные исследования развития мышления у детей. Пиаже выдвинул гипотезу о стадиях развития когнитивных способностей, согласно которой дети проходят через несколько последовательных стадий в своем мышлении, начиная с сенсомоторного периода и заканчивая абстрактно-логическим мышлением.

Первые нейропсихологические исследования в нашей стране начали проводиться в 20-х годах XX века Львом Семеновичем Выготским. На основании изучения различных форм психической деятельности он сформулировал основные положения о развитии высших психических функций и смысловом системном строении сознания. Опираясь на разработанные теоретические положения, Л.С. Выготский отследил и проанализировал изменения, возникающие в высших психических функциях при локальных поражениях мозга, особенности этих системных нарушений у ребенка и взрослого. В результате этих исследований им была выдвинута идея о системном строении и системной мозговой организации высших форм психической деятельности, о последовательном формировании ВПФ человека и последовательном (прижизненном) изменении их мозговой организации как основной закономерности психического развития. Предложенный им системный подход к описанию ВПФ означал отказ от «двухэтажной» психологии, согласно которой противопоставляются высшие (нелокализуемые) и низшие, элементарные (локализуемые) функции.Л.С. Выготский впервые высказал идею о том, что мозг человека обладает новым принципом организации функций, который он обозначил как принцип «экстракортикальной» организации психических процессов (с помощью орудий, знаков и прежде всего языка). По его мнению, возникшие в процессе исторической жизни формы социального поведения приводят к формированию в коре головного мозга человека новых «межфункционалъных отношений», которые делают возможным развитие высших форм психической деятельности без существенных морфологических изменений самого мозга.Дальнейшее развитие представлений о системном строении высших психических функций в коре головного мозга получило развитие в трудах советского психолога и невропатолога Александра Романовича Лурия и его учеников – Е.Д. Хомской, Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, Э.Г. Симерницкой, Н.К. Корсаковой, В.В. Лебединского и других, превративших этот раздел отечественной нейропсихологии в стройную систему теоретических воззрений.

В своих научных работах А.Р. Лурия использовал интегративный подход, совмещая в своих исследованиях методы нейрофизиологии, психологии, лингвистики и психиатрии. Он провел ряд экспериментов по изучению доминантного полушария, когнитивных функций исследуемых объектов, а также последствий повреждений мозга на психическую деятельность.

А.Р. Лурия родился в 1902 г. в Казани в семье врачей. Он учился на медицинском факультете Казанского университета, где заинтересовался психологией и неврологией. В 1924 году переехал в Ленинград, где начал работать на кафедре нервных болезней Ленинградского института психоневрологии. В 20-х гг., как соратник Л.С. Выготского, он участвовал в создании отечественной психологической науки, в разработке теории культурно-исторического развития психических процессов. В 1930-х годах Лурия начал изучать афазию – состояние, при котором человек теряет способность правильно использовать речь. Он разработал методы лечения этого заболевания и показал значение речи в организации психических функций у детей.

В результате многолетних исследований нарушений психических процессов при различных локальных поражениях мозга (в годы Великой Отечественной войны – в восстановительном госпитале клиники нервных болезней НИИ экспериментальной медицины в г. Кисегаче) Лурия приходит к созданию теории системной динамической локализации высших психических функций, ставшей базисом всего научного аппарата нейропсихологии.

Большой вклад в нейропсихологию внесли исследования таких крупных отечественных физиологов, как Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Е.Н. Соколов, Н.П. Бехтерева, О.С. Адрианов и др. Идеи системного подхода к ВПФ, предложенная П.К. Анохиным, и представление о постоянных и меняющихся компонентах движения (как психической функции), разработанное Н.А. Бернштейном, также легли в основу теоретических представлений А.Р. Лурия, который использовал эти положения для построения теории системной динамической локализации ВПФ.

Важно отметить, что А. Р. Лурия возглавлял изучение генотип-средовых отношений в контексте культурно-исторической теории. Это были первые опыты использования «близнецовой модели» в отечественной психологии для изучения генетических механизмов психики. Были показаны изменения роли наследственности и среды, связанные с онтогенетической изменчивостью самих психических функций и ролью речи в развитии психических процессов. Психогенетические исследования заложили также основу нейропсихологической коррекции, и в первую очередь принципов построения коррекционно-развивающих занятий с маленькими детьми.