Полная версия

Основы детской нейропсихологии

Проблема ответственности за результаты работы. Ребенок не может нести всю ответственность за результат коррекционно-развивающей работы, поскольку не может полностью контролировать себя и окружающие его социальные условия. Психолог должен взять на себя большую долю ответственности и оказывать максимальное содействие не только в улучшении состояния ребенка, но и формировании благоприятной социальной ситуации развития. Важно работать с семьей и ближайшим социальным окружением.

В процессе работы нейропсихолога важно учитывать специфику детской психики, особенности общения с детьми и подростками, а именно:

1. Установление контакта. Дети более эмоциональны при общении со взрослым. Взрослый для ребенка всегда является психологически значимой фигурой. Он либо полезен, либо опасен, либо симпатичен и заслуживает доверия, либо неприятен и от него надо держаться подальше. Следовательно, дети стремятся понравиться незнакомому взрослому либо уйти от контактов с ним. Отношения с психологом определяют отношение ко всему процессу коррекционной работы (а не наоборот). Необходимо стремиться установить доверительный эмоциональный контакт на первой же встрече.

2. Учет возрастных особенностей общения. Ребенок должен успешно общаться с психологом, понимать его вопросы и требования. Ребенок овладевает родным языком при общении с ближним окружением, усваивая не литературный язык, а говор, наречие, «сленг». Специалист, говорящий на литературно-научном языке, никогда не будет эмоционально принят, поэтому следует говорить на доступном и понятном для ребенка данного возраста языке.

3. Специфика восприятия и правила общения. Ребенок обладает более живым воображением, чем взрослый, и поэтому может иначе, «фантастически», интерпретировать ситуацию обследования, коррекционной работы, межличностного общения. Ребенок может рассматривать взаимодействие с психологом лишь как игру со своими законами. Нужно заранее обговорить с ребенком правила этой игры, границы за которые нельзя выходить, систему поощрений и наказаний.

4. Возрастная дистанция. Сохраняя свой личный авторитет, нужно стараться увидеть мир «глазами ребенка», вставать на его позицию. Это поможет избежать недопонимания и конфликтов. Особенно в подростковом возрасте, когда высока уязвимость от мнения окружающих, значимых взрослых. Однако не стоит переходить границы в отношениях и становиться для ребенка просто приятелем по играм.

5. Учет эмоционального состояния. Часто в общении со взрослым ребенок проявляет зажатость, тревогу, избегает рассказывать подробности о себе, может проявлять агрессию или неадекватные эмоциональные реакции. Поведенческие реакции зачастую служат способом выражения скрытых чувств или потребностей, которые нужно научиться понимать, считывать по невербальным сигналам и предлагать те формы взаимодействия, которые в данный момент больше подходят ситуации.

6. Учет интересов и увлечений. Важно знать и ориентироваться в детской и подростковой субкультуре в целом, а именно интересоваться тем, какие мультфильмы смотрят дети, кто из знаменитостей им интересен, чем увлечены современные подростки, какие группы по интересам формируют.

7. Создание комфортных условий. Дети очень чувствительны к обстановке, в которой проходят встречи со специалистом. Для создания соответствующей атмосферы используются игрушки, развивающие игры, предметы для рисования и лепки, зоны отдыха, мягкие уголки, лабиринты и т.д. При этом следует избегать чрезмерной загруженности пространства кабинета отвлекающими внимание предметами от которых ребенок может перевозбудиться.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение нейропсихологии как научной области.

2. Охарактеризуйте объектно-предметное поле нейропсихологии детского возраста.

3. В чем заключается междисциплинарный характер нейропсихологии? С какими науками имеется наиболее тесную связь?

4. В чем заключается теоретическое и практическое значение нейропсихологии, ее вклад в изучение проблемы «мозг и психика»?

5. В чем специфика и отличие детской нейропсихологии от взрослой?

6. Какие важные этапы выделяются в истории нейропсихологии?

7. Кто из отечественных ученых внес наибольший вклад в развитие нейропсихологии?

8. Какими методами исследования пользуется нейропсихология для изучения взаимосвязи между мозгом и психическими процессами?

9. На какие клинико-психологические подходы опирается современная нейропсихология?

10. Раскройте основные этические принципы в работе с детьми, в том числе с детьми, имеющими нарушение здоровья.

Рекомендуемая литература

Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: Учеб. пособие / Под ред. Л.С. Цветковой. – 3-е изд. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2010. – 320 с.

Визель Т.Г. Основы нейропсихологии. Теория и практика. – 2-е изд., перераб., расш. – М.: Издательство АСТ, 2021. – 544 с.

Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учебник для академического бакалавриата. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 258 с.

Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 384 с.

Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2013. – 288 с.

Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Генезис, 2013. – 319 с.

Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. – СПб. Питер, 2003. – 496 с.

Цветков А.В. Нейропедагогика для учителей: как обучать по законам работы мозга. – М.: Издательство «Спорт и Культура – 2000», 2017. – 128 с.

Раздел 2. Мозговая организация и развитие нервной системы в онтогенезе

2.1. Проблема мозговой локализации психических функций

Проблема мозговой локализации психических функций является одной из наиболее сложных и дискуссионных в области нейронауки и психологии. Она связана с вопросом о том, какие участки мозга отвечают за конкретные психические процессы, такие как мышление, память, восприятие и эмоции.

С началом развития нейронаук существовало два основных подхода к объяснению взаимосвязи психических функций с мозгом: узкий локализационизм и антилокализационизм (эквипотенцианализм).

Узкий локализационизм (психоморфологическое направление) основан на предположении, что каждая психическая функция не может быть разложена на составляющие и имеет жесткую привязку к своей специфической области в мозге. Например, согласно этому подходу, фронтальная кора отвечает за мышление, гиппокамп – за память, и так далее. Однако, точная связь между конкретными участками мозга и психическими функциями до сих пор остается неясной. Представителями данного подхода являются Ф. Галль, П. Брока, К. Вернике, К. Кляйст. Основания на утверждении о жесткой привязке психических процессов к участкам мозга (преимущественно коры больших полушарий) были получены учеными в ходе анализа и обобщения отдельных клинических случаев, материалов патологоанатомических исследований пациентов с повреждением мозга.

Е. Д. Хомская (2005) выделяет основные положения узкого локализационизма:

– функция рассматривалась как неразложимая на компоненты психическая способность, которая соотносится с определенным участком мозга;

– мозг представляет собой совокупность различных «центров», каждый из которых целиком заведует определенной функцией;

– под локализацией понимается непосредственное наложение психического на морфологическое.

Вершина развития узкого локализационизма (30-40-е гг. 20 века) – создание различных карт поверхности коры головного мозга, на которых фиксировались границы центров всевозможных «способностей» (пример – локализационные карты немецкого психиатра К. Клейста).

Однако, концепция узкого локализационизма не могла дать ответ на ряд важных вопросов:

Почему нарушение одной и той же психической функции может происходить при поражении различных зон головного мозга?

Почему результатом поражения определенной зоны мозга может стать нарушение нескольких разных психических функций?

За счет чего нарушенные психические функции могут быть восстановлены после повреждения без морфологического восстановления травмированного участка головного мозга (например известный факт восстановления речи после инсульта)?

Противоположный подход, получивший название антилокализационизм (эквипотенционализм) трактовал мозг и кору больших полушарий как единое неделимое целое, равнозначное для психических функций во всех своих отделах. Следовательно поражение любой части мозга должно было бы приводить к пропорциональному ухудшению всех психических функций одновременно и зависеть только от массы пораженного мозга (П. Флуранс, Ф. Гольц, К. Лешли и др.). При этом возможно восстановление психического процесса, если только количественные характеристики повреждения не превышают каких-то критических значений. Однако на практике не всегда и не все функции могут быть восстановлены (даже при условии, что объем повреждения невелик).

Попыткой объединения двух противоположных концепций является эклектическая (смешанная). Согласно данной концепции, можно и следует локализовать (соотносить с определенными участками мозга) лишь относительно элементарные сенсорные и моторные функции. Однако высшие психические функции связаны равномерно со всем мозгом (К. Монаков, К. Гольдштейн, Г. Хед и др.).

Фактом, вступавшим в явное противоречие со всеми представленными взглядами, было то, что при локальных поражениях мозга наблюдался высокий уровень компенсаций возникших дефектов или замещения выпавших функций другими отделами мозга.

Английский невролог Хьюлингс Джексон (60-е гг. XIX в.), высказал предположение, что каждая функция, осуществляемая ЦНС, не является результатом деятельности лишь ограниченной группы клеток, а имеет сложную вертикальную организацию, высший уровень которой реализовывается лобными отделами мозга. Тем самым локализация симптома была противопоставлена локализации функции, отождествление которых становилось невозможным.

В 1949 г. невролог Д. Хебб предлагает модель, примиряющую локализационистский и целостный взгляды на мозговое обеспечение высших когнитивных функций. Согласно этой модели, клеточные ансамбли вполне определенной топографии в коре могут организовываться в нейробиологические объединения для формирования когнитивных единиц типа слов или зрительных образов. Такой взгляд подразумевал, что нейроны из разных областей коры могут одновременно быть объединены в единый функциональный блок.

Другой известный ученый, который внес значительный вклад в изучение мозговой локализации – это американский нейрофизиолог Карл Прибрам. Он разработал теорию голографического мозга, согласно которой память и другие психические функции распределены по всему мозгу и представляют собой сложную сеть связей.

При рассмотрении теорий мозговой локализации мы должны более точно определять понятие «функция». Под функцией в физиологии понимается с одной стороны работа отдельных органов и тканей (например выделение желудком сока), с другой – целостная деятельность организма (дыхание, движение, нервная деятельность).

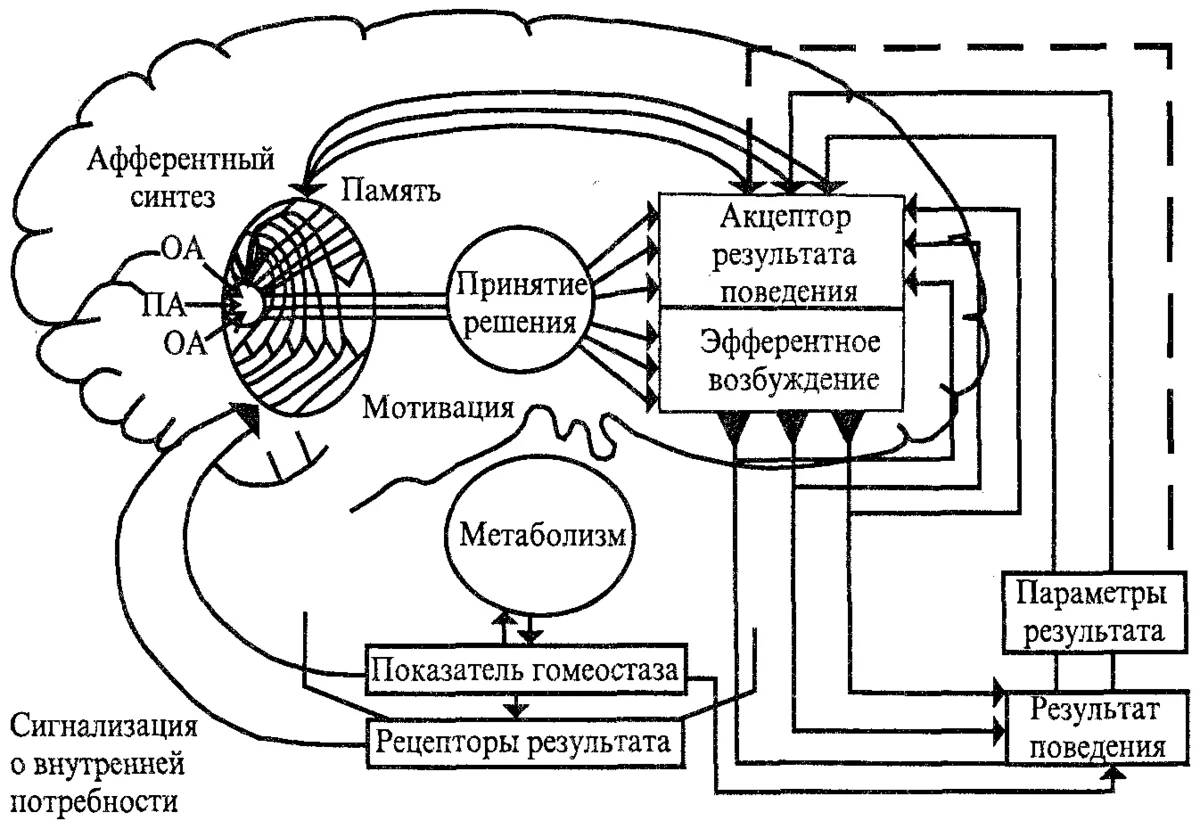

По сути речь идет уже не об отдельных процессах, а о функциональной системе. Термин «функциональная система» ввел в физиологию известный отечественный исследователь П.К. Анохин. Функциональная система – это временная совокупность различных нервных центров и периферических органов, объединенных в единое целое полезным для организма результатом, который эта система создает.

Любая функциональная система, согласно П.К. Анохину состоит из нескольких звеньев (рис.5):

Рис. 5. Функциональная система по П.К. Анохину

Рецепторы, воспринимающие воздействие факторов внешней среды;

II. Проводниковые аппараты, передающие сигналы от рецепторов;

III. Центральные нейроны и их связи, обеспечивающие объединение функций;

IV. Совокупность различных органов, изменение деятельности которых дает полезный приспособительный результат;

V. Совокупность афферентных аппаратов, обеспечивающих обратную афферентацию.

В состав функциональной системы может входить различное число как близких, так и не связанных друг с другом пространственным расположением органов и подсистем. При этом каждая функциональная система способна к саморегуляции и при повреждении одного из звеньев происходит перестройка составляющих для достижения того же результата.

Важно, что функциональные системы, лежащие в основе психической сознательной деятельности человека, характеризуются большей сложностью (более сложным составом звеньев, иерархической организацией) по сравнению с функциональными системами, лежащими в основе физиологических функций и даже поведенческих актов животных. Различные по содержанию ВПФ (гностические, мнестические, интеллектуальные и другие) обеспечиваются качественно разными функциональными системами.

Огромный вклад в решение этой проблемы внес отечественный ученый А.Р. Лурия, разработавший теорию системной динамической локализации высших психических функций человека. В этой теории получили непротиворечивое объяснение эмпирические факты, трактовка которых вызывала многочисленные научные дискуссии среди исследователей в полярных концепциях узкого локализационизма и эквипотенциальности мозга.

Согласно данной теории работа мозга как органа, отражающего огромное число параметров внешнего мира и внутренней среды организма, а также как сложнейшей многоуровневой управляющей системы, обеспечивающей активную адаптацию к собственно человеческой, социальной среде, в норме носит упорядоченный характер, подчиняющийся ряду законов и принципов:

Принцип системной локализации функций. Каждая психическая функция, особенно высшая, опирается на сложные и взаимосвязанные структурно-функциональные системы мозга. Различные корковые и подкорковые мозговые структуры принимают свое, «долевое» участие в реализации функции, выполняя роль аспекта или звена более общей единой функциональной системы. Звенья этой системы могут располагаться в совершенно различных, иногда далеко отстоящих друг от друга участках мозга.

Л.С. Выготский дал определение, указывающее на системный характер ВПФ: «В процессе психического развития ребенка… происходит не только внутреннее переустройство и совершенствование отдельных функций, но и коренным образом изменяются межфункциональные связи и отношения. В результате возникают новые психологические системы, объединяющие в сложном сотрудничестве ряд отдельных элементарных функций. Эти психологические системы, эти единства высшего порядка, заступающие на место гомогенных, единичных, элементарных функций, мы условно называем высшими психическими функциями» (Выготский Л. С., 1984. – Т. 6. – С. 81).

Принцип динамической локализации функций. Каждая психическая функция имеет динамическую, изменчивую мозговую организацию, различную у разных людей и в разные возрастные периоды. Благодаря качеству полифункциональности под влиянием новых воздействий (афферентных стимулов) мозговые структуры могут перестраивать свои функции. Привлекаемые функциональные системы являются пластичными, изменчивыми, взаимозаменяемыми входящими в их состав звеньями.

В соответствии с современными воззрениями эти два внешне противоположных по смыслу принципа объединяются обобщающим принципом системной динамической локализации (А. Р. Лурия) оказываясь на самом деле двумя сторонами одного диалектического процесса.

Кроме того, все системы мозга, объединенные различными типами волокон, работают по принципу иерархической соподчиненности, благодаря которому одна из систем, доминирующая в конкретный период времени в той или иной психической деятельности, осуществляет управление другими системами, а также контролирует это управление на основе прямых и обратных связей.

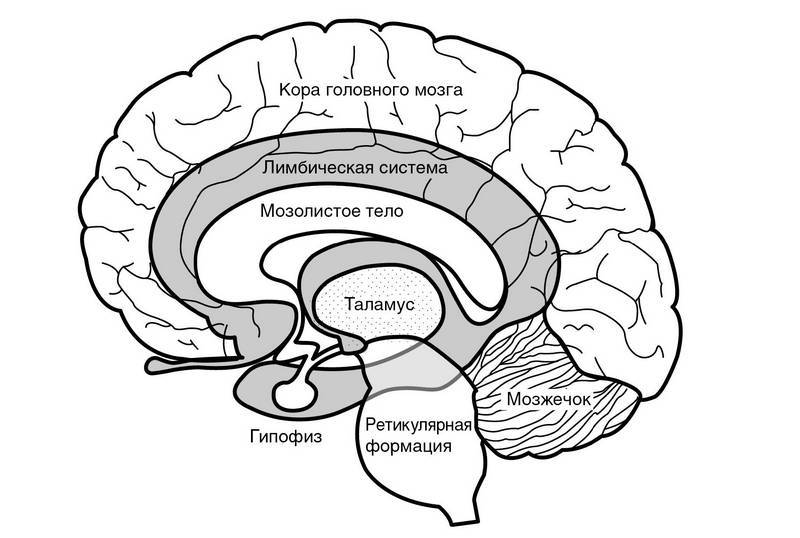

Известно, что головной мозг может быть условно подразделен на несколько уровней:

I уровень (высший) – кора головного мозга – осуществляет высшее управление чувствительными и двигательными функциями, преимущественное управление сложными когнитивными процессами.

II уровень – подкорковые (базальные) ядра полушарий большого мозга – осуществляет управление непроизвольными движениями и регуляцию мышечного тонуса.

III уровень – промежуточный мозг и лимбическая система: гиппокамп, гипофиз, таламус, гипоталамус, поясная извилина, миндалевидное ядро – осуществляет преимущественное управление эмоциональными реакциями и состояниями, а также эндокринную регуляцию.

IV уровень (низший) – ретикулярная формация и другие структуры ствола мозга – осуществляет управление вегетативными процессами, общей активностью, сном, жизненно важными рефлексами.

Рис.6. Строение головного мозга

Функциональная система, находящаяся на вершине управления (кора), имеет наибольшее число степеней свободы и обладает наибольшим спектром выбора возможных вариантов управления, а каждый иерархически более низкий, управляемый уровень все более ограничен по способам своей реализации и по своему влиянию на расположенный еще ниже. Эта закономерность отражается в вертикальной организации мозга, где каждый очередной «вышестоящий» уровень доминирует над «нижележащим». Примерами реализации данного принципа служит доминирование корковых отделов над нижележащими подкорковыми ядрами и подавление стволом мозга примитивных спиномозговых рефлексов.

Теория системной динамической локализации ВПФ предполагает, что психические функции являются результатом взаимодействия различных участков мозга, образующих сложные нейронные сети. Каждая психическая функция включает несколько участков мозга, которые работают вместе для достижения определенного результата. Например, при выполнении математической задачи могут быть задействованы и фронтальная кора, и височная кора, и темпоральная кора.

Также стоит отметить, что некоторые психические функции могут быть связаны с определенными структурами или системами мозга, такими как лимбическая система, отвечающая за эмоции, или базальные ганглии, отвечающие за двигательные функции. Однако, эти связи также являются сложными и могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации или задачи.

Согласно взглядам А.Р. Лурия, психологические процессы, такие как внимание или память, представляют собой сложные функциональные системы, которые нуждаются в нескольких различных мозговых структурах для их нормальной реализации. При этом в одной и той же функции одновременно участвуют несколько областей коры головного мозга, каждая область специализируется на своем способе обработки информации. При выпадении какого-либо звена этой системы, нарушается работа всей системы, но каждый раз по-разному в зависимости от конкретного поражения.

Пример: рассмотрим нарушения письма. Для его осуществления необходима скоординированная работа самых разных участков головного мозга. Одни участки мозга отвечают за акустический анализ звукового состава слов, другие – за «перешифровку» полученных результатов в зрительно-пространственные схемы (при их поражении окажется невозможным, например, правильное пространственное расположение элементов букв), третьи – за организацию общей кинетической организации движений (при их поражении могут наблюдаться трудности при переходе от одной графемы к другой) и т.п.

Таким образом, выпадение «собственной» функции конкретного участка мозга ведет к определенному нарушению работы всей системы в целом, но благодаря функциональным перестройкам могут наблюдаться компенсации (до определенных пределов) возникшего дефекта.

Чем сложнее психическая функция, тем более «широко» она представлена в структурах мозга. Отдельные элементы этой системы могут заменять друг друга при решении одной и той же задачи. При этом мозговая локализация изменяется в онтогенезе. Мозговая организация речи у взрослого человека существенно отличается от таковой у детей дошкольного возраста, не владеющих еще грамотой. Это обусловлено как раз прижизненным характером формирования высших психических функций, изменением их структуры на разных возрастных ступенях и соответственно изменением их локализации в мозге. Поражение одних и тех же мозговых зон в разном возрасте может привести к разным последствиям у ребенка и взрослого человека.

Пример: поражение «низших» сенсорных отделов коры в раннем детстве может привести к недоразвитию познавательных функций, тогда как то же самое поражение у взрослых может быть скомпенсировано влиянием уже сложившихся высших функциональных систем. Именно благодаря построению у ребенка соответствующих систем ВПФ мозг развивается в онтогенезе специфически человеческим образом и морфологически окончательно формируется только к 12-14 годам, а функционально к 20 годам.

Как уже было рассмотрено в предыдущей главе, Л.С. Выготский внес большой вклад в изучение органических основ ВПФ и их нарушений в онтогенезе. К числу принципиально важных выводов, сформулированных Выготским, относятся следующие:

Каждая психическая функция представляет собой сложную функциональную систему и обеспечивается мозгом как единым целым. При этом различные мозговые структуры вносят свой специфический вклад в реализацию этой функции;

При повреждении определенного участка мозга возникает «первичный» дефект – нарушение определенного физиологического принципа работы, свойственного данной мозговой структуре;

Как результат поражения общего звена, входящего в разные функциональные системы, могут возникать «вторичные» дефекты.

При расстройствах развития, вызванных каким-либо церебральным дефектом, при прочих равных условиях в большей степени страдает ближайший высший по отношению к пораженному центр и гораздо меньше нарушаются функции ближайшего к нему низшего центра (принцип снизу вверх);

При распаде наблюдается обратная зависимость: при поражении какого-либо центра при прочих равных условиях больше страдает ближайший к пораженному участку низший, зависящий от него центр и меньше страдает высший по отношению к пораженному центр, от которого он сам находится в функциональной зависимости (принцип сверху вниз).

Теория академика РАН Натальи Петровны Бехтеревой о мозговой организации мыслительной деятельности человека системой из жестких и гибких звеньев позволила расширить представления о психофизиологической взаимосвязи и понять механизмы компенсаторных изменений, происходящих в больном мозге. Согласно данной теории, отдельные элементы нейронных ансамблей могут быть «жесткими», то есть принимать постоянное участие в тех или иных актах, а часть – «гибкими» – включаться в работу лишь при определенных условиях, а другая часть активироваться лишь в экстремальных ситуациях (резерв соответствующей морфофункциональной системы).

Избирательное разрушение жестких звеньев в нейронном ансамбле приводит к существенному дефекту функции, которая сохранится лишь в своих периферических (пластичных) элементах. Если будут разрушены лишь периферические элементы, то утрата функции будет незначительна, а порой и легко компенсируема. Масштабные разрушения мозга с потерей и жестких, и пластичных звеньев, сопровождаются безвозвратной утратой ее исполнения.

На ранних этапах онтогенеза отмечается избыточность структурного состава обеспечения мозговой деятельности и соответственно большее количество звеньев. По мере развития мозга происходит оптимизация функций в долговременной памяти, в результате мозг освобождается для выполнения все более сложных операций. Например двигательные функции обеспечиваются минимальной структурной матрицей в долговременной памяти и ограничивают вовлечение других территорий для этой функции. Так, при обучении ходьбе ребенок в начале затрачивает большое количество ресурсов, включая в процесс множество избыточных движений, но после овладения навыком лишние функциональные звенья «отпадают» и остается только минимально необходимый набор жестко специализированных областей мозга. Поэтому поражение таких жестких звеньев системы будет приводить к нарушениям движения.

Одновременно, в мозге существуют гибкие звенья полифункциональных аппаратов мозга, утрата функций которых легко компенсируется. Это гибкие звенья мозговых систем, которые не зафиксированы в матрице долгосрочной памяти. Эти звенья создают все имеющееся богатство возможностей, которые обеспечивают организму выполнение адаптивной деятельности в самых разных условиях существования и разнообразной профессиональной деятельности.

На данный момент времени системный взгляд на ВПФ остается ведущим, однако вопрос о мозговой локализации психических функций остается актуальным и требует дальнейших исследований. Современные методы нейровизуализации, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), позволяют изучать активность мозга в режиме реального времени и получать более точные данные о связях между участками мозга и психическими функциями.