Полная версия

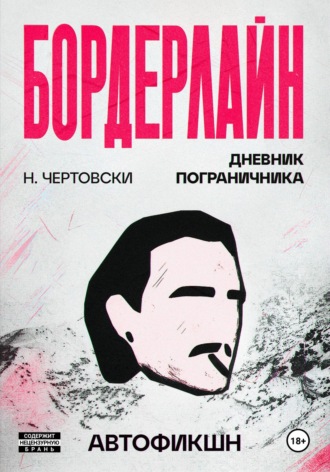

Бордерлайн

Мой рисунок, вогнанный под кожу иглами, с вопиющим смыслом для бывалого круга общения и пребывания Серёги, оставался без единой доли комментария.

Первая сигарета для т.н. капельников всегда самая выносящая, потому что те могут вплоть до недели лежать в бреду и, естественно, страдать. Медсёстры обычно им говорят, когда теряют в режиме неблагодарной работы терпение, следующую вещь:

– Если нравилось много пить, то надо было готовиться, что потом будет много плохо! – но обычно сёстры милосердия в отделении самые добрые из прочих, которых я видал. Меня они тихонько будили и звали кушать; отказ от «кушать», как я потом узнал, приравнивается к одному очку в пользу твоей госпитализации – ты апатичен и нарушаешь порядок, а это как красная тряпка под лупой системы. Поэтому, я стараюсь обычно не пропускать «кушать», но сегодня – исключение, я проспал аж два выхода в столовую.

– Присядь, присядь, Серёж, – говорят ему во дворике.

Как капельник, Серёжа прошёл самое страшное – пережил горячку, ломку, вот это всё. Ими – капельниками – называют тех, кто пробыл в торбе больше, чем нужно. Чтобы вывести из запоя и делирия, им вставляют обилие катетеров и капельниц; мужчина превращается на кушетке в бесформенный и голый кусок мяса, истыканный трубками. Промывают кровь, качают транквилизаторами, – на случай буйства, – подтирают и подмывают. Они трясутся, неистово потеют и вопят в бреду – Серёгин капельник, – который уменьшительно Серёжа, – частенько бормотал сквозь сон и трясся на кушетке, бурча в агоническом мычании: «руки, эти руки под водой, они ходят под водой и трогают меня повсюду, эти руки под водой, мне плохо». Хтоническая зарисовка по Лавкрафту, словно над Иннсмутом всё же забурлили чёрные воды и небеса окропили городок жабьим ливнем, а сновидения безумцев и калек – проблесками за завесой пахнущего нефтью космоса. Когда Серёжа начал приходить в себя, то его рвало каждые полчаса – так организм очухивался от интоксикации алкоголем. Когда выходишь из запоя даже самостоятельно, тебя всё равно будет рвать.

Однажды, в период моей первой попытки завязать после посещения анонимных алкоголиков на собрании при римско-католическом приходе, меня продолжало тошнить ещё пару недель. С учётом того, что я не пил этот срок. Я смотрел после собраний на огромный крест из зала, заставленного нашими табуретами, и вынашивал великое множество вопросов, на которые суждено будет сыскать ответы лишь мне, а не седому пацану над облаками; вопрос лишь: со стаканом или без? Это всего лишь тело, что пыталось отчаянно очиститься. В глубине своей смолистой души – неясно, насколько теперь существующей – я всегда знал, что могу стать капельником. В противном случае, – раз термин универсальный и работает в обе стороне, – я могу с помощью своей внутренней силы перебороть недуг и пойти от обратного. Прокапывать самостоятельно бедолаг, подучиться в меде или просто тусоваться при волонтёрстве на собраниях в анонимных алкоголиках.

Но, всё-таки, это вряд ли – с моим расстройством я всегда буду падок на медленное, но верное саморазрушение и эгоизм, а не помощь или самоотдачу для кого-либо.

Я из тех прокажённых, что знают лишь одно: как разрушать собственное тело и дух, а в процессе – упиваться и питаться этим. От поступка к поступку, от капли к капле – это моя «дурость», – как сказал бы Серёга, – что бесследно не вымести из себя ни одним способом или методом.

Моё «я» – чьё ты?

Я рассказал Серёге о своём сне.

– И это тоже дурость, – отвечает он мне, придерживая набекрень сваливающегося товарища. Затем, приподняв Серёжу, дополняет фразу, прежде чем вернуться в палату и принять таблетки.

– Все сны в дурке – дурость, – аляповато тащась, проронил тот напоследок.

Возразить мне было нечем.

– Мне не снятся сны, где я старше или взрослее, – говорю я Монаху, раскачивающемуся на кресле цвета пепла в общей палате, пока остальная россыпь пациентов молчуном перекатывает партейку в нарды, ожидая приход близких на день посещений в общей палате.

– Угу… – качается старик.

Никто не знает настоящее имя Монаха, и как он сюда вообще попал, а это редкость. Даже на перекличке, во время раздачи и приёма лекарств, его подзывают по статусному прозвищу – полученному, в общем, не зря. Медленно перекатываясь в сторону своей палаты, Серёжа из-за плеча тёзки взглянул на меня, сидящего напротив дверного проёма в коридор – с философствующим и томным Монахом под боком. Серёжа покачал головой, и постучал Серёге по торсу, а-ля: «веди, брат». Они поползли к себе, в камеру с видом на косяк из голубятни. Где-то позади них шустро шагал с детским сочком, с трубочкой, наш «обменник» с перевязанными запястьями – ему было уже гораздо лучше. Его силуэт бодро скрылся в тенях – пошёл, кажется, за бартером к Папаше Шиве, облизывающему стёртые пальцы и что-то плетущему в них. Монах, насколько я украдкой мог заметить, принимает пилюли с тяжёлым литием в компонентах. Такие жрут обычно люди с глубокими аффективными проблемами: биполярное, психозы, депрессии – что-то из этого набора; такого, где проснуться не с той ноги означает, что настроение качелькой совершило оборот и встряло косо, не позволяя удобно присесть на седалище, в той позиции, в которой выход только один – суицид. Ну, иногда ещё стоицизм – кому как, но про стоицизм у нас пользовалась спросом книжка с треснувшей общей библиотечной полки, пока не пропала. Та учила смиряться с тем, над чем ты контроля не имеешь – в серости будней нашего заведения та была нарасхват. Я бы поставил блок «Короны», что это проделки Монаха – это чисто его тема.

Сам он выглядел как плотный мужчина средне-старых лет с обожжёнными в крапинку ладонями, с жидкой проседью на макушке, но отросшими на висках волосами – в его образе было, и вправду, нечто от погостных батюшек или церковников. Первостепенно – из-за бороды-лопаты с редкими седыми вкраплениями. Но сам он замалчивал своё происхождение, хоть и это лишь играло на пользу в его образе и роли в больничной экосистеме – людям нравилось подсаживаться к Монаху, – эдакому Доктору Сну.

– Сны, – отвечает мне тихонько Монах, – лишь отражение нашего тайного «я», – а я киваю, понимая, чем тот так ценен для здешних.

После чего, развернувшись к окошку со свисающими жалюзи, с грудным хрипом вдохнул присвистывающий ветер со стороны объёмного леска за окном и замолчал. В том леску кто-то, вероятно, уже вышел подышать благодаря победам в шашки. Но моего собеседника такие мероприятия вообще не волновали – он слишком закрытый, почти что таинственный персонаж, не от мира сего что ли. Я шутил молодым ребятам, что Монах на самом деле может быть русским Джеком Николсоном из «Пролетая над гнездом кукушки», а наша психологиня, отдувающаяся за оба отделения, – сестра Рэтчед с тюркской примесью в крови. Её многие недолюбливают за излишнюю страсть к копанию в мозгах и нарочное возникновение сдвигов в головах у пациентов, а ещё больше – за ворчливость и отсутствие вовлечения в наши дела. Местная Рэтчед – живой пример профессиональной деформации, когда безумие, сродни проклятию, заражает медленно, но уверенно своего носителя. Его стимулирует лишь среда. А среда, в которой варимся мы, заставляет набухать самые тёмные участки твоей личности, постепенно отравляя тебя и впрыскивая яды всё глубже и глубже, обращая кровь в мазут, а соки в серу. Рэтчед, естественно, не какая-то демонесса, но тот ещё спрут, выпрыскивающий на нас свою токсичную злобу и слабости.

Смешно с поп-культурных замахов про экранизацию Кена Кизи было только мне: в отличие от возрастного приятеля, моя роль в этих коридорах и палатах была диаметрально другой – я почти что фантом, приведение самого себя, мне и сказать напарникам по путешествию здесь, бывает, почти что нечего. Монаха уважали и угощали без нареканий табаком различного сорта – от плохого и дешёвого до белорусского или даже с капсюлем в фильтре. Ходить курить, правда, ему не нравилось – слишком много людей, и «давящий воздух», с его слов. Зато в столовой ему всегда оставляли местечко, вечно залитое солнечным лучом, придающим полустарцу чуть ли не божественное свечение из-за его потных залысин. Многие любят сидеть с Монахом, потому что тот – противовес нашей психологине, считающей его блаженным и малахольным. Он внимательно слушает и не впаривает по миллиарду многочасовых тестов за раз, а после – выдаёт всего одну односложную фразу, но едко-меткую. Мы с ним много разговаривали на тему снов, посещающих меня в одиннадцатой палате, – в частности, – про дом на берегу, женщину рядом и что я не вижу во снах себя взрослее, как будто есть мистический шлагбаум, опрокинуть который и посмотреть на своё мнимое будущее хотя бы через сон – мне не суждено.

– Так, выходит, если в моих снах я никогда не бываю около тридцати, то… – я продолжаю диалог в одну сторону с лучшим собеседником этого учреждения, даже не ожидая его вовлечения. Но он отвечает.

– … то ты никогда и не хотел доживать ни до этого возраста, ни старше.

– В этом есть частица горькой и точной правды, – подумал я.

Может, Монах покопался со своим даром в моих мыслях, пока я сидел и пялился на поединок в нарды за соседним столом. Воспользовавшись ситуацией и моим положением духа, вдруг он заведомо прокопал дыру в моих нейронных червоточинах и отыскал в качестве ответа именно то, что я сам потаённо захотел услышать?

– Значит, теоритически я никогда и не доживал, например, до тридцати ни в одной из версий себя, – промямлил я, пока коллега сидел полубоком ко мне и даже не смотрел. Но продолжал будто быть в моей голове. Монах, в общем-то прав – по великому замыслу, в свой день рождения, я должен был не родиться, а наоборот – умереть. На поздних сроках беременности моей матери обнаружили, что её плод, – т.е. я, – был накрепко обвёрнут собственной пуповиной вокруг шеи и медленно, но верно задыхался с каждым ударом пульса.

– Ещё час-два, и ваш мальчик бы не выжил, – скажут врачи моим родителям после тяжёлых родов, сопровождавшихся целой акушерской операцией. Чтобы я, вопреки всему, жил и дышал. Жил и дышал, а не выживал и страдал. Родители, в прочем, рано сгорели, оставив меня пребывать в трагедии, что винтит горло встрявшей в нём кутьёй по сей день. И мне не прокашляться никак: дело то ли в бороздах от пуповины, то ли в кутье – мне сложно дышать свободно, ведь нечто держит зубами за шею меня с самого рождения.

– Монах, я живу со знанием, что мой день рождения – это ошибка природы, возвещающая на самом деле мою смерть, – тот продолжает качаться.

В раннем возрасте моя мать, поддавшись суеверным импульсам, свозила меня к гадалке, а та, – в свою очередь, – расшатав вставной глаз, перепугано заявила, что на мне ярмо висельника. Что там говорить, в моей палате висит турник! Не иначе чем Уэльбековская шутка; полоумный француз, узнав бы о таком, скорее всего вписал эту зарисовку к себе в блокнотик. Это клеймо проносится теневым присутствием всю мою жизнь: от собственного рождения, родственников-и-друзей-самоубийц до гнетущего ощущения, что однажды свой час пробьёт один неудачный день…

– День, когда вот – мне нет и 30 лет, а я всё же влез в петлю, – суетливо бормочу Монаху.

– День пограничника, – томно шепчет мне в ответ Монах.

Почему он это сказал? Тот наконец подвинул кресло ближе.

– Я бы хотел, знаешь, переиграть всё это. Чтобы мой последний день пограничника – день, когда я выйду отсюда – свершился раньше, чем начался первый, – я сам сперва не понял сказанное.

В голове будто перещёлкнуло пару новых рубильников и заискрились те места внутри черепных стенок, что доселе не фурычили. Внутри мозга и серой жидкости зашевелились шестерни, рептильный участок опрокинул заслонку, бригадиры и рабочие выбежали из спален со своими жёнами на экстренный вызов предприятия: я – их обитель – задумался. На затворках вселенной возможна ли хоть одна версия меня, что живёт спокойно и мирно? Без дурки, без пограничного цикла, без рассыпающейся памяти? Если допустить, что вся моя вековая боль, выжигающая нутро тысячей Хиросим – это не каноническое событие для моего персонажа… то у меня есть смысл перебороть свою болезнь. Чёрт, или тут всё закручено, как с Эштоном Катчером в «Эффекте бабочки» в плохой концовке с лоном матери? И надо ли мне выкрасть у Шивы струну с гитары, чтобы удавиться ей в одиннадцатой палате под воркование голубей? Что пуповина, что петля или струна – мне это всё одно и то же ярмо, одно и то же душащее проклятье… какова же ирония. Это бы дало свободу мне из другого конца, где я не в серых коридорах, а слушаю шум моря и держу женщину рядом – там, где нет никакого дня пограничника. Параллельный «касательный мир», рассказанный в судную ночь человеком в костюмированном обличии кролика, за которым пулевая дырка вместо глаза – типа «Донни Дарко»; только мой проводник – это седовласый пришелец со скобленой бугристыми ожогами линией жизни на ладони, раскачивающийся в общей палате.

Монах вопрошающе подсаживается ещё ближе. Непривычно ближе для него. Воздух комнаты потерял цепкость, звук перебирающихся шашек и фигурок людей в креслах будто оборачивается вспять; мой слух и взор принадлежат Монаху, а окружающий мир на мгновение встал на паузу.

– Сынок, послушай, – говорит мне на ухо, – тебе не снятся такие сны, потому что в глубине ты и не хочешь быть старше. Ты боишься.

– Боюсь чего?

– Ты боишься жить, но не боишься смерти. Ты питаешься ей.

Мир встал с паузы, прожав воспроизведение заново. Монах откинулся спинкой назад, на что удивились все присутствующие в палате – он был непривычно для себя заинтересован и взбудоражен.

– Но как же мой сон на берегу? Там, где дом, женщина… и жизнь?

– Я же сказал, парень… твоё тайное «я» – это желание жить, – с этой фразы, будто лезвием, обрывающим моё сознание, Монаха позвали к посетителям. К нему пришла некая женщина, чью руку он нежно приподнял к своей – сухой, с застарелыми ссадинами, выпаленными кратерами неясного характера. Но даже ею он пытался делать нежные жесты. Его супруга? Я вспоминаю руку своей женщины, что стояла во сне со мной на берегу: кто ты? Женщины, которую хотелось прижать и никогда не отпускать – построить ради неё хоть дом, хоть встать вечным стражем из нефрита на фасаде. Я вспоминаю руку женщины. Я вспоминаю берег. Я вспоминаю сон. Если старик сказал мне, что в своих снах я живу, – ну, т.е. по-настоящему и без безумия, – то это означает лишь одно. Я должен попасть сегодня на сеанс к психологине Рэтчед и объяснить всё.

Сзади выиграл в нарды беззубый пациент с бровным тиком.

Он отнёс победную пару сигарет парню за косяком проёма – нашему «торгашу», передающему что-то ещё и Шиве.

Я проношу руку и забираю одну сигарету – те мне были должны за спор, что Монах сегодня разговорится. Настала моя очередь разговоров – я сегодня, кажется, выигрываю.

Папаша Шива где-то рядом заиграл перебором с новым, ярким звуком на гитаре песню для своей дочки, которой он подарил фенечку; а та ему – упаковку заводских струн. Заиграл песню про море, в котором мы плывём и плывём, всё никак не сыскав берега над линией горизонта.

Звук струн сливался в мелодию прилива.

Рэтчед сегодня не в духе – она обругала мою натуру засони – «тебя не разбудит даже шторм корабля!» – и пригрозила увеличением срока пребывания; я, мол, не иду на поправку и игнорирую нарочито рекомендуемый перечень правил. Да я, в принципе, даже не считаю уже, сколько я здесь лежу и чем измерить проведённое здесь время: грудой обвалившихся в пропасть воспоминаний или чувством тоскующей разлуки по кому-то, чьё лицо неразличимо и блекло, словно тянущийся по луже бензиновый развод?

На её нарекания я думал другое:

– Зачем меня ругать за долгий сон, если с её инициативы мне прописали нейролептики? – я между, прочим, в том числе из-за них так разваливаюсь.

Рэтчед однажды показалось, что мои повышенные шкалы аутоагрессии и тревожности, исходящие из результата какого-то теста с кучей аббревиатур в заглавии, требуют новых таблеток – тех, что снимут беспокойство, раздражительность, зацикленность и суицидальные мысли. Об уничтожении собственной личности и повышенной утомляемости меня не предупреждали – даже, когда ты перепробовал много отрав: от аптечных антидепрессантов до жёстких препаратов по рецепту с тяжёлым литием в содержании. Каждая побочка для тебя будет как новая, без единой вероятности на вырабатываемую толерантность конкретно к ней или предыдущей: хоть облысение, хоть помутнение. Лекарства, – будь то пилюли, таблетки, капли, растворы, порошки или прочие конфеты из закромов психофармы, – имеют столь же губительную степень воздействия для мозга, сколько и лечащую. Психические расстройства сопровождаются тем, что у больного или нестабильного человека – в нашем случае, не фигурально выражаясь, пациента – нарушен обмен веществ внутри черепной коробки. В мозге различные вещества и прочие штучки – словно первобытный бульонный суп, в котором затесалась субмарина – плавают не в том количестве или не в том месте, вызывая, соответственно, присущие симптомы: смена настроений, гиперактивность, подавленность, дефицит внимания и прочее – в том числе, от разлагающихся капельников до опасных и маниакальных узников в «одиночке». Не бывает здоровых, бывают не дообследованные, – юморят так врачи. Но в этом вся логика – у абсолютно любого человека, так или иначе, нарушен обмен веществ в голове. Просто не критично или не заметно; мы все, в зачатке или апофеозе, но всё же безумны, – а сегодня я особенно чувствую это.

Я сплю от кластерных пластин розового цвета, из упаковки под тералиджен, как набивший брюхо зверь в спячке, откладывая осознание неизбежности. Иногда мне хотелось в ходе нашего диалога – подобных которому было бесчисленно и неописуемо много – вернуться к Монаху, дёрнуть за рукав и снова поговорить; а может и отговорить – выловить из головы посеянную семенем, просверленную шурупом идею, что мне пора отсюда выйди любым способом. Туда, где границы разверзлись обратно вспять, свернувшись как при оползне воедино, и где моё естество не расколото на тысячи мелких осколков, что никак не соберутся в целое – «единственное туда», где нет всего этого: лазурный берег из моих снов, где я строю дом на песках и где я любим и полон жизни. Но Монах стоял в дальнем свете персикового коридора, засвеченный солнцем в объятиях своей супруги. Старику тоже остро не хватает здесь любви. Только его рука в руке вполне осязаема, в отличие от моей, – таящейся в картинках, что приходят ко мне по ночам, – и я ему завидую из-за незыблемости прикосновения и телесного тепла рядом, что мощнее самой гигантской взорвавшейся звезды с предалёкого края мироздания.

– Ты меня слушаешь? – психологиня Рэтчед настаивает.

Всё, что угодно, лишь бы не попасть к Рэтчед, когда она не в духе: нагрубили капельники, – которых она тащит на беседы чуть ли не сразу после их возвращения в реальность, – подрезали заводской седан на повороте за бассейном или сели наушники. Вот это я понимаю поводы для отыгрыша на пациентах – мало того, что некоторые отсюда не видели наушники без проводков, так и про седан, я думаю, лучше промолчать.

– Ты снова прижигаешь руки сигаретами? Всё ещё думаешь, что ты спишь и не можешь проснуться? Дай сюда! – она берёт меня за запястья и разворачивает. На мне действительно было соткано маленьким созвездием из ожогов атласное небо; оно мерцало надрывами и выглядело болезненно, но я не стал дырявить ладонь дальше; не потому что уяснил, что я вовсе не пребываю в многослойном забвении или погружён в пучину сознания с глубоким километражем вовнутрь, нет. А потому что так и не могу проснуться – ожоги слишком слабы и не действительны. Лишь поэтому.

– Послушайте… – пытаюсь подвязать разговор к проблематике моих снов и тайных смыслов оных, в которых даже такой человек, как Монах, смог разглядеть какую-то дребезжащую и важную почву. Мне это нужно проговорить так же сильно, как и, наверное, лечащему врачу со мной – по крайней мере, так казалось. Нужно было сказать ей, что выход есть и я, кажется, до него почти дошёл, осталось малое – непосредственно выйти… или нет! Нельзя об этом ей говорить, этой Рэтчед, что с тяжёлым дыханием и поразительно мёртвым взглядом сидела напротив. Я ошибся, что хотел поделиться с ней прогрессом – это она держит меня здесь, и ничего более. Если я болен, то тогда и она.

– Нет, ты послушай, – психологиня раздувает, это её видение «работы», даже когда та не в настроении. Удачных дней с Рэтчед очевидно меньше, чем других.

– Я сожалею, что сегодня вы не в духе! – я пытаюсь маневрировать – и жаль, что мы не сможем ни поиграть в шашки, ни обсудить хотя бы литературу из моего кулёчка.

– Ты не можешь просто так влетать в мой кабинет, у меня есть часы работы и куча других сложных пациентов, – я подумал, что она лукавит. На её двери нет графика работы. Даже у громоздких врат из чугуна на задний двор, – в курилку, – есть, а у такого важного специалиста в таком, отнюдь, не менее важном диспансере – нет.

– Вы мне сами говорили, что могу… – не успев довести фразу до логичного конца, я, бегая своими тревожно-взбудораженными глазами, увидел сквозь зеркальце с её стола чуток вываливающуюся обойму документов. Ворох важных бумаг. Пока психология по прозвищу Рэтчед разочаровывала меня беззвучным чмоканьем губ, потому что её слова не относились к моим проблемам, я пытался её вообще игнорировать и пропускать мимо ушей – наверное, только так я мог бы выйти без последствий. Но у психологов обычно принято говорить, а не слушать, так или иначе.

В зеркальце мелким шрифтом читалось:

«ДОГОВОР НА КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ»

«ИГУЛСУ ЕЫНТИДЕРК АН РОВОГОД»

Я понял, что всем, чтобы сойти с ума, нужны разные поводы. Я встал и ушёл, пока она беззвучно отчитывала меня за сумасбродство, которое требуется наказать. Лишь дерзко промолвил на пороге, чтобы она задумалась – заразно ли сумасшествие, а если и заразно, то микстура всегда найдётся рано или поздно. Иногда слишком поздно.

– Если у вас проблемы, то не давите ими на нас.

Рэтчед встрепенулась.

– Мы сами здесь без пяти минут сыгравшие в ящик, – говорю я, – из-за таких ваших плохих дней, кто-то после сеанса больше не зайдет вновь в кабинет. Потому что вы его не услышали.

Это правда. Бывало, ребята вскрывались ногтеточкой в сортире. Поэтому, мы сдаём ремни и шнурки на случай повешения, – тем не менее, – у некоторых висит турник прямо на потолке, в палате типа моей; но подтягиваться на нём – так себе сублимация. За захлопнутой дверью и призвуком моих шагов виднелась табличка, на парадной кабинета психологини: «Мы вам поможем в любой день, в любой час, в любую минуту» – мне хотелось бы, чтобы это действительно было так. Чужие кредиты не стоят моего рассудка – что близок к тому, чтобы иссякнуть, – а за её прозвищем скрывалась обычная женщина со страхом в глазах, которая не выдержала быт и заплутала в сплетениях его ветвей. Как хорошо, что я, похоже, наплёл на золотую нить Ариадны, раскинутую по измученным коридорам больничного лабиринта.

– Иди-иди уже отсюда! – прокричала та вслед, выглянув через прощелину дверного проёма.

– А я и выхожу, – топча обесцвеченную плитку прошёл я вперёд.

Прошёл домой.

После неудачного – а может и наоборот – посещения Рэтчед, я вернулся в свою палату. Было пусто, и всё так же, как утром – поддувало с улицы, шатало плакат. Время подходило к ужину, это будет мой первый приём пищи за день. Желудок крутило ни столько от голодания, сколько от заочного послевкусия разгаданной тайны моего подсознательного. Четыре койки – и лишь одна застеленная – наводят на мысли о доме, который хотелось бы своими руками, потом и кровью построить – от кирпичика к кирпичику. Но, как и говорилось, я неспособен построить что-то, пока мой малюсенький чердак заполнен топями и подтекает пакостной жижой, оскверняющей остатки здравомыслящего фундамента. Размышления, гуляющие в моей ветреной чертоге, – пока я стоял промеж кроватей, – сжирали минуты.

В точности, как и я, когда зашёл в столовую в последний раз. У ряда пластиковых окон располагались по принципу шахмат столики с обвитыми кожей стульями – на них уже расселись знакомые лица: оба Сергея, один из которых тщательно помогал второму не пролить компот с бродившей на дне смородиной. Счастливый Монах, будто вкусивший саму мощь и силу солнца и «торгаш» – тот-то мне был и нужен, – аккуратно прибирающиё в кули последствия музыкального междусобойчика от Шивы. Все знали, что я был у Рэтчед и лишь безутешно вдохнули, синхронно выдохнули. Монах – снова с болезненным хрипом. Он был болен – наши с ним размышления будоражили в нём что-то нетипично тревожное и чуткое, даже фатальное. После встречи с любимой, на его глазах блестели крошечные капли слёз. Я сидел не в общей компании, а где-то по другую сторону. Мне нравилось наблюдать, как столовое помещение окропляется в чудесную лазурь, что для нас почти целебна. В такие моменты – на секунду – ты забываешь, что бесконечно прогоняешь во снах мечты, о которых страшно признаться.