Полная версия

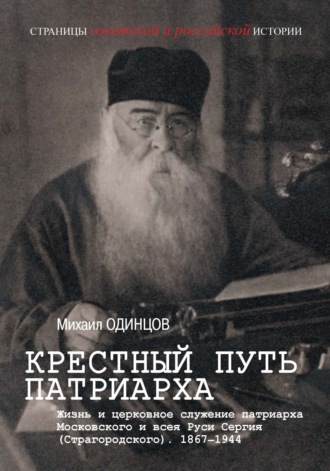

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

Зимой – весной 1891/1892 г. иеромонах Сергий был прикомандирован в качестве судового священника на военный крейсер «Память Азова» вместо захворавшего священника. Вступил он на корабль в Йокогаме 6 декабря. Пошли в Кобе и оттуда, простоявши дня три, в Нагасаки. Крейсер, пробуя ход, шел на всех парах, обгоняя джонки и пароходы. Из его трех труб клубами валил черный дым, а на корме трепетал георгиевский флаг.

На удивление быстро удалось установить добрые отношения с офицерами и матросами крейсера. Жизнь на корабле шла по строгому порядку, все занятия распределены по часам. Утром, часов в пять, а иногда и раньше, барабан или рожок собирал всех матросов на молитву. На верхней палубе они выстраивались в две шеренги, всего 600 человек. Лиц не видно, темно… Чувствуется утренняя зябкость. Подходят опоздавшие, в сторонке видна фигура вахтенного офицера в черной шинели с поднятым воротником. Ему тоже и зябко, и спать хочется. Все ежатся, позевывают, закрывая лицо рукавом. Потом офицер произносит: «Фуражки снять», и все поют «Отче наш». Поначалу выходит сипло и сонно, поют немногие, потом просыпаются все, и конец звучит торжественно и мощно. Команде дают: «чай-пить», после чего начинаются обычные утренние занятия. «Медь-железо чистить!», – кричит офицер. На верхнюю палубу приносят «чистоту». Так называется небольшой ящик с целой аптекой всего нечистого, тут и грязные, масляные тряпки, и пакля, и песок, и толченый кирпич, и пр., и пр., и все это – «чистота». Так проходит время до восьми часов утра.

В восемь часов совершается главный здешний ежедневный парад – поднятие флага. К этому полуязыческому торжеству выходят все офицеры. Как только часы пробьют восемь, музыканты играют особый марш, все снимают фуражки, и флаг тихо поднимается на корме. Далее – «Боже, Царя храни», и за ним национальные гимны всех тех наций, суда которых стоят на рейде. Вот полились аккорды английского… американского… японского гимнов. Вечером также торжественно флаг спускается, причем вместо гимнов играют «Коль славен». При закате солнца гимн этот положительно великолепен. По праздникам собирается походная церковь. Ставятся престол, жертвенник, иконостас, с очень недурными иконами, перед ними вешаются подсвечники, ставятся к иконам свечи, на которые щедры усердные к церкви матросы. Поет небольшой хор из матросов. Служба идет, конечно, очень быстро, по-военному. Прямо против царских врат – трап на верхнюю палубу, направо и налево огромные пушки, около них офицеры, а дальше за машинными люками темнеет сплошная стена матросов, с их быстрыми русскими крестами и поклонами. С жадностью ловят они всякое слово о душе… о спасении… о верности долгу.

С февраля 1892 г. крейсер стоял в Гонконге. Прекрасный город, а еще лучше здешняя погода: тепло, ясно, как-то даже и не верилось, что теперь зима. Правда, в последние дни стали набегать тучки и временами шел дождь. Сергий остался верен себе и при первой возможности с компанией офицеров отправился осматривать город и его окрестности. Поднялись на трамвае на самую вершину, с которой открывался превосходный вид – будто воздушные акварели – на берега, город, рейд, море с островками. Прогулялись по саду Виктория с его водоемами. А затем отправились осматривать местные вероисповедные кладбища за городом: католическое, англиканское, магометанское… Не забыты были и храмы различных религий, миссионерские и воспитательные учреждения.

19 марта 1892 г. крейсер наконец-то покинул Гонконг и на следующий день пришел в Амой – приморский город Китая, лежащий при входе в Формозский пролив. Недалеко от берега стоял российский крейсер «Забияка», пришедший недавно из России. Группа офицеров и Сергий отправились туда, немало удивив своих земляков, которые, конечно, всего меньше ожидали увидеть русского священника в этом китайском захолустье, каким тогда был Амой. Встреча была радушной и по-российски теплой.

Закладка крейсера состоялась в октябре 1885 г. на Балтийском заводе. В мае 1888 г. он был спущен на воду. В 1890–1891 гг. совершил плавание на Дальний Восток, в ходе которого на борту находился цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II. Корабль участвовал в Кадисе (1892) в торжествах по случаю 400-летия открытия Америки; посетил Тулон (1893) в составе русской эскадры в рамках франко-русского союза. В 1894–1895 гг. обеспечил переход на Дальний Восток минных крейсеров «Всадник» и «Гайдамак». Весной 1900 г. «Память Азова» вернулся на Балтику. В июле 1906 г. во время Первой русской революции на корабле произошло выступление матросов против самодержавия, которое было подавлено. После этих событий крейсер был переименован в «Двину». В 1907–1917 гг. корабль числился учебным и служил плавбазой подводных лодок. После Февральской революции кораблю вернули прежнее имя.

19 августа 1919 г. при атаке английских торпедных катеров плавбаза получила торпедное попадание и затонула в гавани Кронштадта. В декабре 1923 г. корабль был поднят и разобран на металл.

Крейсер «Память Азова»

[Из архива автора]

На следующий день «Память Азова» вышел из Амоя в Нагасаки. Через пару часов подул пронзительный северный ветер. Небо затянулось облаками. На верхней палубе стало холодно и сыро. А вокруг туманно, серо, неприглядно. В ожидании еще большего волнения и ветра пришлось отказаться от палубных служб… Надвигалась буря, но корабль не сдался и пришел через ночь и надвигавшийся шторм в порт Нагасаки. Здесь провели Страстную и Пасхальную недели, дожидаясь прихода в порт парохода Добровольного флота «Саратов», на борту которого находился давно ожидаемый иеромонах, прибывший на смену Сергию. Тепло простившись с офицерами и матросами, по уже знакомому маршруту: Нагасаки – Кобе – Токио, Сергий отправился домой, в Миссию, а оттуда в Осаку.

По сложившейся традиции раз в полтора-два года епископ Николай проводил собор – съезд всех наличных духовных сил. В этот раз 3 августа 1892 г., в 8 часов утра он проводился в Осакском церковном доме. После молитвы, пропетой всеми, преосвященный Николай, облаченный в епитрахиль и омофор, сказал приветственную речь, и заседания собора открылись чтением статистических сведений о христианах Японской церкви. Выяснилось, что всех крещенных за этот период времени по всей Японии оказалось 1737 человек. За вычетом умерших, число принявших крещение в Японии теперь возросло до 20 048 чел. Результат весьма утешительный, вселявший надежду, что если и далее дело пойдет с таким же успехом, то к концу XIX столетия, Бог даст, в Японской церкви будет до 30 тысяч членов. После перерыва началось чтение обычных прошений о перемещении катехизаторов, открытии новых церквей и т. п. Все это обсуждалось и разрешалось на особом собрании священников, собору же только объявлялся конечный результат всех предыдущих рассуждений.

После Собора Сергий отправился на постоянное жительство в Киото, отчасти для того, чтобы поближе познакомиться с настоящей Японией, а отчасти и для некоторой помощи духовникам в этом крае. По первоначальному плану он должен был поселиться отдельно от катехизатора и церкви, чтобы православное присутствие было более заметно. Но все попытки найти свободное помещение ни к чему не привели. Пришлось обустраиваться в церковном доме, на втором этаже, который давно пустовал. Наверху сделали небольшую комнатку для Сергия. Большую комнату обратили в молельную: устроили престол с антиминсом, жертвенник, отдельно поставили присланную из Токио большую икону Христа Спасителя в хорошей раме. Стены оклеили белыми обоями, пол укрыли новыми татами. Стало чисто, светло и весело в молельной, где могло поместиться до 35 человек.

Службы проводились по воскресным и праздничным дням, поскольку по будням местные христиане были заняты своими каждодневными делами. Служба всегда сопровождалась проповедью. Вечером обычно говорил Сергий, утром – катехизатор. Христиане во время проповеди садились на пол, проповедник – на табуретку. После всенощной почти все христиане собирались внизу у катехизатора и читали Св. Писание, причем катехизатор объяснял им «неясные места». В холодную погоду собирались в комнате Сергия. Водружали на стол большой самовар, гости рассаживались кто где может: на стул, на кровать, а большинство прямо на пол. Хотя и бывало тесновато и душно, но этим никто не смущался, беседа шла дружная, заинтересованная.

Здесь же встретили и проводили святки. Японский новый год начинается приблизительно с февраля, с переходом зимы на весну. Но теперь введено европейское летоисчисление и старый год помнился в каких-нибудь захолустных деревнях, да у стариков, которые никак не могли смириться с мыслью, что новый год начинается при полнолунии.

Весной 1893 г. Сергия вызвали в Россию. Край языческий – Япония – остался далеко-далеко, о нем напоминали привезенные на родину для близких своих и для себя некоторые памятные предметы.

По прибытии в Петербург Сергий (Страгородский) был назначен исполняющим должность доцента Петербургской духовной академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета. В Петербурге о. Сергий почувствовал себя плохо в сыром и холодном климате. Стремясь помочь Сергию, его в том же году, в декабре, переместили в Москву на должность инспектора Духовной академии. Ее ректором был в то время архимандрит Антоний (Храповицкий), а субинспектором – Петр Федорович Полянский (будущий митрополит Крутицкий Петр, патриарший местоблюститель). Недолго Сергий пробыл в Академии, но и за короткий срок он сумел приобрести всеобщую любовь. Однако и московский климат оказался не лучше. Положение спасло решение Синода направить возведенного в октябре 1894 г. в сан архимандрита Сергия Страгородского в Грецию в качестве настоятеля посольской церкви. Прощаясь с Сергием, студенты благодарили своего инспектора за доброе и сердечное к ним отношение, сравнивая их с отношениями апостола Павла со своими учениками. Прощавшиеся поднесли Сергию золотой наперсный крест с выразительной надписью на обороте. Такое же трогательное прощание произошло и с академическим духовенством.

Профессор Московской духовной академии В. А. Соколов в своей статье «Из академической жизни» писал об этом событии: «Всего лишь девять месяцев послужил о. Сергий нашей Академии, но своими добрыми качествами ума и сердца, в особенности своею искренностью и задушевностью, и в столь короткое время он успел приобрести всеобщее расположение и сослуживцев, и учащегося юношества. С уверенностью можно сказать, что он оставил у нас по себе самую добрую память, и вся Московская академия расставалась с ним с искренним сожалением»[32].

В Греции Сергий пробыл до 1897 г. За это время он не только хорошо узнал страну пребывания, но ему посчастливилось совершить путешествие в Святую землю – Палестину.

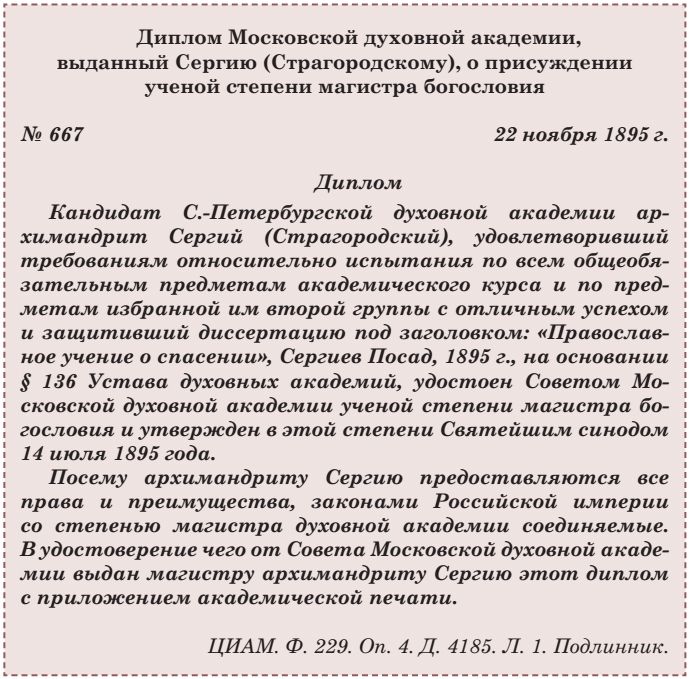

В годы всей миссионерской деятельности архимандрит Сергий находил время для богословской работы. Его не отпускала волновавшая со студенческой поры проблема взаимоотношения веры и добрых дел. В 1895 г., приехав в отпуск в Россию, архимандрит Сергий нашел время для защиты в Московской духовной академии диссертации на тему «Православное учение о спасении. Опыт раскрытия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Священного Писания и творений святоотеческих».

Официальными оппонентами выступали ректор Московской духовной академии архимандрит Антоний (Храповицкий) и экстраординарный профессор по кафедре истории и разбора западных исповеданий В. А. Соколов, неофициальным оппонентом являлся профессор М. Д. Муретов.

Митрополит Антоний (Храповицкий) позднее свидетельствовал, что Сергия, постоянно отнекивавшегося от подготовки магистерского труда, почти насильно заставили защищать диссертацию. Писал об этом и профессор Н. Н. Глубоковский, указывавший, что рукопись Сергия втайне была изъята из его письменного стола и втайне напечатана, что поставило его перед формальной необходимостью защиты. Правда, Сергию сделали поблажку: защита была не в привычно публичном собрании, а в специальном закрытом заседании Совета Московской академии. О том, как прошла защита, сообщал «Церковный вестник»:

«В среду 14 июня в 6 часов вечера в присутствии членов Совета – профессоров, студентов и некоторых почетных лиц состоялся магистерский коллоквиум, на котором бывший инспектор, ныне настоятель Русской посольской церкви в Афинах, архимандрит Сергий защищал им представленное в Совет академии для получения степени магистра богословия сочинение под заглавием “Православное учение о спасении. Опыт раскрытия нравственно-субъективной стороны спасения на основании Священного Писания и творений святоотеческих” (Сергиев Посад Московской губернии, 256 стр.). Официальными оппонентами были: ректор академии архимандрит Антоний[33] и экстраординарный профессор по кафедре истории и разбора инославных западных исповеданий В. А. Соколов[34]; в качестве неофициального оппонента сделал несколько замечаний ординарный профессор по Священному Писанию Нового Завета М. Д. Муретов. На все возражения оппонентов магистрант давал основательные и ясные ответы. Совет академии признал защиту удовлетворительной, а магистранта – достойным ученой степени магистра богословия»[35].

Выданный Советом Московской духовной академии диплом о присуждении ученой степени магистра богословия свидетельствовал, что Сергий Страгородский утвержден в этой степени Святейшим синодом, а посему ему «предоставляются все права и преимущества, законами Российской империи со степенью магистра духовной академии соединяемые». Не потеряла она своей актуальности и сегодня, выдержав в последнее десятилетие уже несколько переизданий.

В каждый свой отпуск Сергий стремился в обязательном порядке побывать на родине – в Арзамасе. Летом 1896 г. по дороге домой он завернул в Казань, где его друг архимандрит Антоний (Храповицкий) в те годы был ректором Казанской духовной академии. Вечерами у отца ректора традиционно собирались гости: студенты, преподаватели Академии и иных церковных и светских учебных заведений. Вот и в этот раз среди собравшихся вдруг зашел разговор о «быстротечности» и «незначительности» человеческой жизни. «Жизнь пустяшна и коротка, – говорил приват-доцент местного университета, – клочок синего тумана в снежном облаке. И только у немногих людей она проходит легко, “в тепле и свете”, а у большинства же переполнена страданиями. И не все ли равно, как прожить эту жизнь, ибо краткость ее и является разрешением задачи и нельзя быть слишком несчастным на протяжении мига».

Последовали обмен мнениями, затем спор, но все сошлись в том, что, пожалуй, наиболее убедительным был архимандрит Сергий, говоривший: «Да, жизнь быстротечна, но от каждого зависит сделать ее наполненной и если не совершенной, то значительно приближенной к совершенству. Смерть не является полным уничтожением человеческой жизни, она лишь звено в цепи, посредством которой открывается новая, теперь уже бесконечная жизнь. Она же будет развиваться в направлении нравственно ценном или бессодержательном, мучительно-ничтожном – в соответствии с тем, как и в каком направлении шла земная жизнь человека, данная для приуготовления к жизни небесной».

Эти мысли молодого архимандрита свидетельствовали о его намерении сделать свою земную жизнь содержательной, временем приготовления к переходу в мир иной. Отсюда и его стремление к иночеству, уход от мира сего, «во зле лежащего».

К уходу в иночество он призывал и других. И в этой устремленности он во многом сходился с архимандритом Антонием, что и стало «почвой» для их многолетней дружбы.

В 1897 г. судьба вновь привела архимандрита Сергия в Японию, на этот раз в качестве помощника начальника Миссии. Здесь его застало приятное известие из России: на 8 марта 1898 г. было назначено возведение Евгении Страгородской в сан игуменьи арзамасского Алексеевского монастыря. В подарок своей тетушке Сергий заказал живописцам в мастерской Миссии перламутровый посох ручной работы, обложенный серебром, с изображением Алексия, человека Божия. Когда посох был готов, любящий племянник отправил его в Арзамас.

В этот раз в Японии Сергий пробыл до осени 1899 г. Состояние здоровья не позволило ему надолго остаться в стране, которую он успел сердечно полюбить. Дело в том, что на пути в Японию корабль попал в жестокий шторм, Сергий простудился и заболел воспалением среднего уха. Последствия этой болезни будут его сопровождать всю жизнь.

В годы второго периода служения в Японии Сергий Страгородский ощутил серьезные изменения в настроениях духовенства и верующих по сравнению с годами своего первого приезда в Японию. Среди членов формирующейся новой национальной Православной церкви активизировались пожелания в пользу возведения епископа Николая в более высокий сан, наделения церкви самостоятельным статусом и присвоения ей наименования «Японская». С этой целью в адрес Синода, Русского посольства направлялись всяческие многочисленные коллективные петиции, которые подчас ставили их в затруднительное положение. Всемогущий Победоносцев, хотя и видел внешнеполитические затруднения и прогнозировал «несогласную позицию» Японии, все же положительно воспринимал возможный духовный рост православия в Японии.

Так завершалось десятилетнее миссионерское служение. По мнению епископа Николая, «апостола Японии», возглавлявшего Японскую Православную миссию более 40 лет, из всех присылавшихся ему из России помощников Сергий (Страгородский) был единственным, кого он желал бы видеть своим преемником. К сожалению, состояние здоровья не позволило Сергию связать свою церковную деятельность со Страной восходящего солнца.

Назад… в Россию: Санкт-Петербургская духовная академия: инспектор, ректор

По возвращении в Петербург из Японии архимандрит Сергий назначается ректором Санкт-Петербургской духовной семинарии. Однако ему не пришлось работать на этом посту, поскольку 6 октября 1899 г. его перевели в alma mater – Санкт-Петербургскую духовную академию на должность инспектора с одновременным предоставлением ему кафедры истории и обличения западных исповеданий.

Санкт-Петербург. Троицкий собор Александро-Невской лавры

Начало XX в.

[Из открытых источников]

Вместе с отцом инспектором пришли в Академию и некоторые новшества. Он сделал правилом проведение по субботам после всенощной и ужина чаепитий, на которые приглашались все желающие со всех курсов. Здесь же, в покоях инспектора, в простой домашней обстановке читались студенческие рефераты на религиозно-философские темы и по проблемам современной художественной литературы. Затем происходило оживленное и непринужденное обсуждение прочитанного. Эти «субботники» привлекали массу студентов всех курсов и бесспорно имели образовательное и главное – воспитательное значение.

Сергий воспитывал студенческую молодежь не только словом, но и личным примером. В академической церкви ежедневно по вечерам совершались вечерня и утреня. Самым усердным участником этих богослужений, неизменным чтецом и певцом на клиросе являлся инспектор Академии Сергий Страгородский.

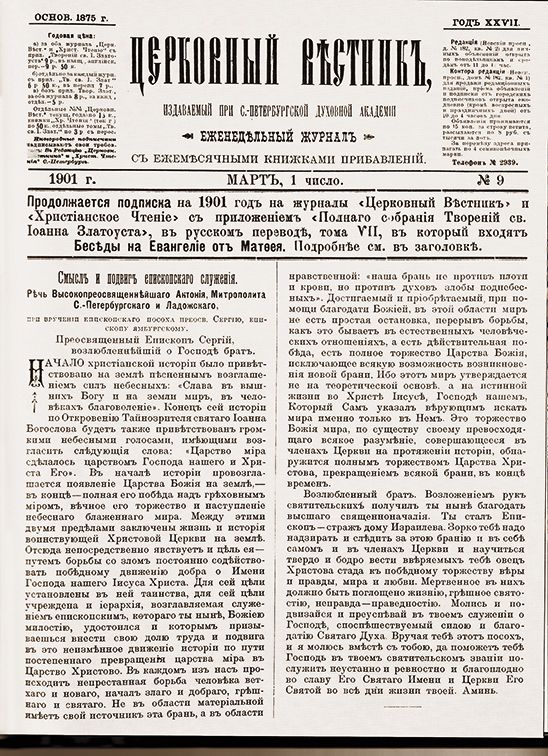

24 января 1901 г. указом Святейшего синода архимандрит Сергий был назначен на должность ректора Академии. А спустя два дня, 26 января 1901 г., Николай II утвердил решение Синода о возведении ректора в сан епископа Ямбургского, третьего викария Петербургской епархии, с оставлением в должности ректора Академии.

Антоний (Вадковский), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

[Из открытых источников]

Чин наречения, который состоялся 23 февраля в Троицком соборе Александро-Невской лавры, возглавил первенствующий член Синода митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский). Сергий в речи своей, обращаясь к маститым иерархам церкви, говорил о предназначении епископского служения. Были в ней и такие слова:

«…Внешняя обстановка епископского служения может быть весьма разнообразная. Епископы могут быть в почете и богатстве, могут пользоваться обширными гражданскими правами и преимуществами, но могут быть и в полном бесправии, в нищете и даже в гонении. Все это зависит от причин случайных и внешних, от государственного положения христианства, от народных и общественных обычаев и т. п. С изменением этих внешних причин может измениться и внешняя обстановка. Но само епископское служение в его сущности, в том настроении, какое требуется от епископа, всегда и всюду остается одним и тем же апостольским служением, совершается ли оно в великом Цареграде или в ничтожном Сасиме. Оно есть “служение примирения”, служение пастырское. Быть же пастырем – значит, жить не своею особою жизнью, а жизнью паствы, болеть ее болезнью, нести ее немощи с единственной целью: послужить ее спасению, умереть, чтобы она была жива. Истинный пастырь постоянно, в ежедневном делании своем “душу свою полагает за овцы”, отрекается от себя, от своих привычек и удобств, от своего самолюбия, готов пожертвовать самой жизнью и даже душой своей ради Церкви Христовой, ради духовного благополучия словесного стада»[36].

В тот момент молодой епископ и не предполагал, что судьба уготовила ему именно такие обстоятельства жизни и проверит его на верность служения пастве.

В воскресенье, 25 февраля, там же, в Александро-Невской лавре, состоялась хиротония преосвященного Сергия, совершенная собором иерархов во главе с митрополитом Санкт-Петербургским Антонием[37], в присутствии профессоров и студентов Академии и при огромном стечении молящихся. Редкий случай: на хиротонии присутствовал отец посвящаемого – протоиерей Николай Страгородский. Вручая новопосвященному иерарху архиерейский жезл, митрополит Антоний произнес назидательное слово, а по окончании богослужения новый епископ долго благословлял устремившихся к нему богомольцев.

По прибытии в Академию Сергий был встречен «со славой» всем академическим духовенством, профессорами и студентами. Состоялось краткое богослужение. Растроганный молодой епископ благодарил собравшихся, заверял их, что в знаменательном событии его жизни есть частичка сотрудничества каждого из собравшихся; выражал уверенность, что и в дальнейшем будет дружный совместный труд всех на служение церкви и высшей духовной школе. Торжество завершилось общим молением об укреплении мира и союза любви в храме богословской науки.

Журнал Санкт-Петербургской духовной академии «Церковный вестник»

1 марта 1901

[Из открытых источников]

В три часа дня в ректорских покоях состоялось поздравление новопосвященного епископа от профессорской корпорации, закончившееся братской трапезой. Было много тостов, здравиц, речей, благодарственных слов и добрых пожеланий, которые, как правило, заканчивались громогласными многолетиями. Все чувствовали, что Академия в лице нового ректора, своего бывшего воспитанника, приобрела не только достойного главу, но и животворящую душу, как писали газеты, «способную вливать жизнь во все составляющие ее члены».

Епископ-миссионер

25 февраля совершена хиротония ректора С.-Петербургской духовной академии архимандрита Сергия Страгородского во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской митрополии. Предшествующее служение нового епископа посвящено было миссионерству на Дальнем Востоке – в Японии – и богословской науке в академии. Таким образом, миссия отечественной церкви в лице нового епископа Сергия приобрела высокопреосвященного архипастыря, опытно изведавшего всю важность, а вместе и тяжесть миссионерского подвига.

Миссионерское обозрение. 1901. Март. С. 447.По отзывам и воспоминаниям лиц, знавших Сергия по Академии и как инспектора, и как ректора, он был добрым и справедливым начальником. Студенты встречали с его стороны чисто отеческое отношение. Очень многие студенты при встречах припоминали одну и ту же картинку: хмурое петербургское декабрьское утро… студенческая спальня. Время вставания. Звонок уже давно прозвучал. Студенты встают, одеваются, но многие еще не расстались со сном, похрапывают «в объятиях Морфея». Появляется отец инспектор, который проходит между рядами студенческих коек и, останавливаясь возле спящих, со своей добродушной улыбкой слегка ударяет четками по заспавшимся, приговаривая: «Пора, пора вставать!». Всегда спокойный, чуждый вспышек гнева или раздражения, своей ободряющей простотой и ласковым приветливым словом Сергий Страгородский благотворно действовал на студенческую молодежь.

Вновь назначенный епископ и ректор Академии получил множество поздравлений от церковных и светских людей. Каждому из написавших Сергий ответил личным письмом, стараясь следовать каллиграфическим образцам, преодолевая свой тяжелый и подчас при быстром писании малопонятный почерк. Были приветы и от некоторых знакомых ему епископов. Вот ложатся ответные строки в адрес Арсения (Стадницкого), ректора Московской духовной академии, и епископа Волоколамского, третьего викария Московской митрополии: «Христос Воскресе! Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь! Пользуюсь благоприятным случаем, чтобы еще раз поблагодарить Вас за поздравление с назначением меня епископом и ректором. Со своей стороны приветствую Вас с святыми днями и желаю Вам всяких благ и преуспеяния во всем»[38].