Полная версия

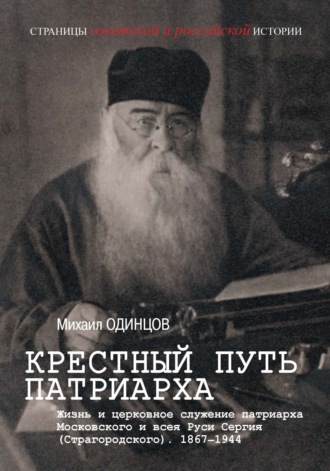

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского)

[Из открытых источников]

В 1851 г. семья Страгородских переехала в Арзамас, поскольку отца Иоанна назначили в Арзамасскую Алексеевскую женскую общину. Разместились они в доме, пожертвованном одной из послушниц и располагавшемся в непосредственной близости к монастырю[11].

Исполняя свое священническое служение в Алексеевской общине, отец Иоанн обратился к епископу Нижегородскому и Арзамасскому Антонию (Павлинскому) с просьбой перевести его дочерей Еннафу и Марию, к тому времени уже принявших рясофор, из Николаевского женского монастыря к нему в общину. Просьба была удовлетворена, и таким образом семья Страгородских собралась вместе в Арзамасе, вокруг Алексеевской общины.

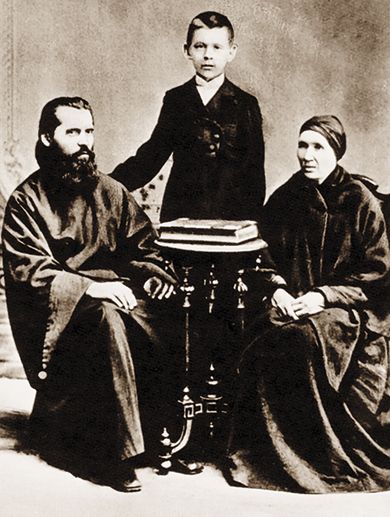

Семья Страгородских. В первом ряду (слева направо): бабушка Пелагея Васильевна, сестра Александра Архангельская, дед протоиерей Иоанн, тетка игуменья Евгения; во втором ряду: диакон Евгений Архангельский, отец протоиерей Николай, архимандрит Сергий

Арзамас. Начало XX в.

[Из открытых источников]

В семье Иоанна и Пелагеи за годы жизни в с. Собакино и Арзамасе родились 13 детей, девять из которых умерли в младенчестве[12]. Добавим, что в 1845 г. они приняли в семью подкидыша, назвав его Федором. Священническую линию продолжил родившийся 13 октября 1843 г. сын, которого при крещении в Троицкой церкви с. Собакино нарекли Николаем. Восприемниками у новорожденного стали родственник – иерей с. Кожина Василий Герасимович Журавлев и унтер-офицерская жена Мария Ивановна Александрова.

Отец Иоанн никогда не отказывался от послушаний, возложенных на него епархиальным начальством, добросовестно их выполняя[13]. В 1888 г. по случаю 60-летнего служения в священном сане жители г. Арзамаса преподнесли своему любимому пастырю памятный адрес. Из книги Н. Щеголькова мы узнаем о последних годах жизни протоиерея Иоанна:

«Служа в Воскресенском соборе, протоиерей Иоанн редко говорил проповеди, но всегда был ярким примером веры и благочестия для своих прихожан. Божественную литургию отец Иоанн всегда служил позднюю, приходя всегда за два часа до начала, и, совершая проскомидию, подолгу поминал множество записок за живых и умерших и, несмотря на свой преклонный возраст, никогда не тяготился продолжительностью богослужения. За богослужением он всегда наблюдал порядок и благоприличие, являя собой первый пример. Не менее отрадно было видеть его едущим в уезд, по должности благочинного, скромно и смиренно, шажком на одной лошади. Разговор его был всегда тихий, мирный, согретый любовью к ближнему. Он никогда не возвышал свой голос и не говорил начальническим тоном; людям, от чего-либо пострадавшим, всегда находил слово утешения. Многих, едва знакомых с ним, часто удивлял тем, что при встрече первый их приветствовал, несмотря на их невысокое положение. Некоторые арзамасцы мечтали ходатайствовать о возложении на него митры, но далее мечты и благопожеланий не пошли»[14].

Но все же годы брали свое, отец Иоанн, в силу необходимости, постепенно ходатайствовал об освобождении его от тех или других обязанностей. Так, сначала уволившись от обязанности благочинного уездных приходов, он еще долгое время состоял благочинным городских арзамасских церквей. Затем, по прошению, его освободили и от этой должности, но при этом он остался настоятелем Воскресенского собора «не по титулу только, а нес все труды, связанные с этим послушанием». В 1898 г. он подал прошение епископу Нижегородскому и Арзамасскому Владимиру (Никольскому) о «почислении за штат». Владыка, учитывая возраст батюшки, которому тогда уже исполнилось 92 года, благословил уйти старцу за штат. Была удовлетворена и еще одна из последних просьб Иоанна Страгородского – быть погребенным в родном для него Алексеевском женском монастыре, в котором он прослужил 16 лет. Его дочь – настоятельница обители игуменья Евгения обратилась к преосвященному Владимиру за разрешением. 1 ноября 1900 г. благочинный арзамасских монастырей, настоятель Высокогорской пустыни архимандрит Софроний (Смирнов) получил нижеследующую резолюцию на прошение матушки-настоятельницы:

«Нижегородская духовная консистория предписывает Вам объявить настоятельнице Арзамасского Алексеевскаго монастыря игумении Евгении, что по поводу ее ходатайства о разрешении похоронить по смерти ее родителя, заштатнаго протоиерея г. Арзамаса Иоанна Страгородского во вверенном ей монастыре, против алтаря холодного храма, последовала 25 сего октября резолюция Его преосвященства такая: “Разрешаю исполнить желание старца о. протоиерея Страгородского похоронить его в свое время в Арзамасском Алексеевском монастыре, если не встретится препятствий со стороны местного гражданского начальства”»[15].

31 мая 1901 г. удары колокола Воскресенского собора известили жителей Арзамаса о кончине старейшего пастыря Нижегородской епархии протоиерея Иоанна. Узнав об этом, епископ Нижегородский и Арзамасский Назарий (Кириллов) прислал игуменье Евгении телеграмму следующего содержания: «Разрешается похоронить при храме. Да упокоит Господь душу раба своего протоиерея Иоанна»[16].

Отныне за старшего в семье Страгородских остался Николай Иоаннович Страгородский. Как и все дети духовенства, уже в раннем возрасте, в семье, он получил начатки православного образования и воспитания. Затем были Арзамасское духовное училище, Нижегородская духовная семинария (1864).

В ноябре 1864 г. в Арзамасском Воскресенском соборе священник Николай Иорданский совершил таинство венчания 22-летнего Николая Страгородского с 17-летней Любовью Дмитриевной Раевской. В декабре того же года прибывший в Арзамас епископ Нижегородский и Арзамасский Нектарий (Надеждин) за божественной литургией в Воскресенском соборе рукоположил Николая в сан диакона с последующим назначением на вакансию причетника в Николаевский женский монастырь[17]. Спустя два года, в 1867 г., диакон Николай был рукоположен в сан иерея и переведен из Николаевского женского монастыря в Алексеевскую общину.

Игуменья Алексеевского монастыря Евгения (Страгородская)

Арзамас

Начало XX в.

[Из открытых источников]

В 1866 г. в семействе Николая Страгородского родился первый ребенок – дочь Александра[18], а в следующем сын Иоанн – будущий патриарх Московский и всея Руси Сергий. Восприемниками при крещении у младенца стали его дед – протоиерей Иоанн Дмитриевич Страгородский и родная сестра его матери – Варвара Раевская. Таинство крещения в Воскресенском соборе над младенцем совершил иерей Николай Иорданский. В начале лета 1868 г. в семье родился третий ребенок – девочка, нареченная при крещении Марией, но рано умершая. В сентябре этого же года Любовь Дмитриевна скончалась от чахотки. Похоронили матушку на Всехсвятском кладбище города Арзамаса, которое, к сожалению, до нашего времени не сохранилось.

Николай Иоаннович остался один с двумя малолетними детьми. Овдовев, он вел строгую и скромную жизнь, поделив все свое время между церковью и семьей. В монастыре его любили за истовое служение Богу и всегдашнюю готовность к духовному руководству и помощи. В своем доме он установил распорядок жизни в строгом соответствии с общецерковными и монастырскими уставами.

Арзамас. Николаевский (Никольский) женский монастырь

[Из открытых источников]

Помощь в воспитании детей оказывали родственники. Основную заботу о них взяла на себя бабушка будущего патриарха Пелагея Васильевна. Помогали ей в этом няня Анна Трофимовна и сторож Воскресенского собора Елизарыч, у которого малолетний Ваня порой пропадал целыми днями.

На территории общины Иван и Александра бывали чуть ли не ежедневно, бегали и играли с девочками из монастырского приюта, ходили в гости к насельницам, которые были ласковы к сиротам. Можно сказать, что детство брата и сестры прошло в ограде Алексеевского монастыря, где священствовал их отец – иерей Николай Страгородский.

Александра и Иван Страгородские

1880-е

[Из открытых источников]

Монастырь, расположенный в конце Прогонной улицы, был примечателен тремя каменными храмами: Вознесения Господня, Успенским и больничным во имя преподобного Иоанна Лествичника и великомученицы Варвары. Главной святыней общины была местночтимая икона Божией Матери «Утоли моя печали» и образ святителя Николая Чудотворца. При обители существовали странноприимный дом, две больницы и разные мастерские. Воспитанницы обители обучались Закону Божиему, чтению молитв и псалтырей. Кроме того, юных насельниц в обязательном порядке по два часа в день обучали различным рукоделиям: сначала вышивке по канве, затем более сложному шитью золотом и жемчугом. Сестры Алексеевской общины славились изготовлением плащаниц, облачений и различных церковно-богослужебных вещей, вышитых золотом и серебром. Заказы на них поступали даже из Греции и Святой земли. Одна из изготовленных сестрами плащаниц, а также хоругвь были пожертвованы общиной в новоосвященный храм Христа Спасителя в Москве (1883), за что матушка Евгения была награждена золотой медалью для ношения на груди на Александровской ленте[19].

Диакон Николай Страгородский с матерью Пелагеей Васильевной

и сыном Иваном

[Из открытых источников]

В свободное от служб и иных забот по храму время отец Николай усердно занимался воспитанием и образованием своих детей: учил молитвам, обучал грамоте, церковной службе и труду. В его доме была хорошая библиотека, в свободное время он переплетал старые книги, в чем ему всегда оказывал посильную помощь маленький Ваня. На церковные службы мальчик ходил к своему деду – протоиерею Иоанну в Воскресенский собор и там прислуживал ему в алтаре.

Дальнейшее образование Иван Страгородский, как было принято в семьях духовенства, получил в приходском училище. Эти училища предназначались для первоначального образования и «подготовления детей к служению православной церкви», а также для дальнейшего прохождения семинарского обучения. Содержались они на средства епархиального духовенства и находились в ведении епархиального архиерея. В них бесплатно принимались дети православных духовных лиц, а из других сословий с оплатой. Училища имели четыре класса, учебная программа приближалась к программе четырех классов гимназий.

В восьмилетнем возрасте, после успешных «испытаний», Ивана определили в подготовительный класс Арзамасского духовного училища[20]. А на следующий год, отменно справившись с приемными экзаменами, он поступил в первый класс. Учащиеся проживали в училищном общежитии и два раза в год имели каникулы, на которые они направлялись по «отпускным билетам». Первый свой «отпускной билет» Иван получил 1 февраля 1877 г. В нем говорилось: «Предъявитель сего ученик первого класса Арзамасского духовного училища, Иван Страгородский, Училищным начальством уволен в дом родителя своего священника Николая Страгородского, сроком от означенного числа впредь до 13 февраля 1877 г. с тем, чтобы он, Страгородский, явился к означенному сроку в Училище и предъявил от отца своего духовного свидетельство о бытии в первую седмицу Великого поста на исповеди и причащении Св. Христовых Тайн»[21]. После окончания первого класса в итоговой именной ведомости об учениках напротив фамилии Ивана значилась запись: «поведение – очень хорошее», а в графе об успехах – «хорошие». В списке для отметок «экзаменических баллов» оценки Ивана по предметам выглядели так: священная история – 4, русский язык – 5, латинский язык – 5, арифметика – 4, пение – 3, чистописание – 3.

В училище особое внимание уделялось духовному воспитанию: ученики аккуратно посещали утренние и вечерние богослужения; перед обедом, ужином и после них читали молитвы; соблюдали посты, исполняли христианские исповеди и причастия. Штат учителей и наставников духовного училища насчитывал (в разные годы) от 9 до 12 человек. В распоряжении учителей и учащихся были училищная и ученическая библиотеки, насчитывавшие более трех тысяч книг, атласов, стенных карт, периодических изданий и других необходимых учебных пособий.

Среди основных преподаваемых в духовном училище дисциплин следует назвать церковный устав с кратким изъяснением богослужения Православной церкви, катехизис, священная история, русский язык с церковнославянским, греческий и латинский языки, арифметика, география, чистописание и церковное пение. По воскресеньям и праздничным дням ученики под наблюдением воспитателя шли в церковь, где каждый вставал на отведенное ему место. Присутствовала в училище и система мер воспитательного воздействия. Лучшие ученики награждались книгами Священного Писания, некоторым даже выдавалась стипендия. Ну а для искоренения проступков учеников и их исправления применялись взыскания: внушение, строгое внушение, предупреждение об оставлении без казенного жалования, карцерное заключение; крайняя мера – увольнение из училища применялась только в том случае, когда виновный мог своими поступками оказывать дурное влияние на других учеников.

В 1880 г., в возрасте 13 лет, Иван Страгородский завершил учебу в училище, впереди его ждали приемные испытания и поступление в Нижегородскую духовную семинарию, которая на то время считалась одной из лучших в Центральной России.

Постижение богословских наук:

Нижегородская духовная семинария,

Санкт-Петербургская духовная академия

Переход из училища в семинарию привнес в жизнь Ивана Страгородского существенные изменения: новые обстановка, учебные предметы, преподаватели, товарищи. Нижний Новгород поражал, в сравнении с патриархальным Арзамасом, своими размерами и численностью населения, темпом жизни и количеством достопримечательностей.

Прекрасным было здание семинарии – довольно обширное и благоустроенное, украшенное по фасаду массивными колоннами. Располагалось оно на живописном месте, на широкой площади, прямо против ворот нижегородского Кремля, ведущих к кафедральному собору и губернаторскому дому. От семинарии открывался прекрасный вид на низменный берег Волги.

В семинарии преподавалась масса предметов, больше двадцати. Освоить их в одинаковой мере успешно было невозможно, а потому ученики негласно разделили их на главные и второстепенные, соответственно отдавая им больше или меньше усилий и времени. Учебные занятия в классах были два раза в день: с восьми до двенадцати часов утра и от двух до четырех часов дня; каждый урок длился два часа. Учителя спрашивали заданные накануне задания, и качество ответов отмечали в своих записных книжках. Туда же заносились и отметки за сочинения семинаристов, которые весьма существенно влияли на место в ежегодном итоговом разрядном списке[22]. Преподаватели хорошо знали успехи каждого ученика, вследствие чего ежегодные экзамены производились больше для формы. Проводились они два раза в год, перед Рождеством Христовым и перед летними каникулами (с 15 июля до 1 сентября), продолжались недолго, спрашивали не каждого ученика по каждому предмету, так что для каждого класса назначалось времени не более двух-трех дней. Во время экзаменов давались темы для экспромтов-сочинений на русском и латинском языках, которые писались в классах.

Нижний Новгород. Духовная семинария. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Нижний Новгород. Вид на Волгу. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Нижний Новгород. Мост через Оку. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Нижний Новгород. Мининский сад. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Нижний Новгород. Церковь Георгия Победоносца. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Нижний Новгород. Сад у Главного дома.

Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Ивану Страгородскому повезло, именно в год поступления в семинарию его родственник – священник Василий Димитриевич Страгородский, брат деда Иоанна Димитриевича, был переведен в одну из нижегородских церквей. Иван имел возможность посещать родственника и жить у него в праздничные и воскресные дни. В старших классах Иван смог оценить незаурядность своего двоюродного деда. Тот оказался знатоком крестьянской жизни, знакомил своего двоюродного племянника с этнографическими записями, которые он собирал всю жизнь, рассказывал о повседневных и праздничных культурно-религиозных традициях, которых Иван и не мог знать, проживая в городе.

Оказавшись в губернской столице, Василий Димитриевич стал активно собирать сведения и воспоминания, свидетельства и занимательные случаи из жизни нижегородских архиереев. Особенно много набралось информации об епископе Иеремии (Соловьеве), возглавлявшем Нижегородскую кафедру в 1850–1857 гг. Как правило, за вечерним чаем отец Василий читал двоюродному внуку-семинаристу свои записи[23]. В частности, было много рассказов о властном характере и строгом отношении Иеремии к местному духовенству. Например, однажды Иеремия удивил весь город, запечатав на Страстной неделе и на всю Пасху Благовещенский собор. Как оказалось, он, проезжая в Страстную пятницу мимо этой церкви, вдруг увидел то, что его и удивило, и расстроило, – находившиеся под этой церковью бакалейные лавки были открыты и вовсю торговали! Этого было достаточно, чтобы осерчавший архиерей закрыл лавки! Несмотря на ропот и просьбы снять печати хотя бы на первый день Пасхи епископ остался непреклонен. Сложными были у него и отношения с властью. Рассказывали, например, такой случай. Приезжает Иеремия служить литургию в Нижегородский ярмарочный собор. Ему подают облачение, но оно оказывается не тем, что он заранее назначил. На вопрос, почему так. Ему отвечают, что таково распоряжение нижегородского губернатора князя М. Урусова. Епископ, посчитав такое вторжение в его права незакономерным, написал «сердитое» письмо губернатору, и скандальное дело чуть ли не дошло до Петербурга.

Иеремия (Соловьев), архиепископ Нижегородский и Арзамасский

[Из открытых источников]

…В 1886 г. семинарский курс был завершен, и намечена следующая цель – Императорская Санкт-Петербургская духовная академия! Выбор в пользу столичной академии не являлся случайным, пожалуй, она была лучшей среди других академий: Московской, Киевской, Казанской. В то время Академия блистала именами крупных ученых. Священное Писание Ветхого Завета читал один из лучших знатоков ветхозаветного текста Ф. Г. Елеонский, автор «Истории израильского народа в Египте»; философию преподавал М. И. Каринский, подвергший критике кантовскую гносеологию в своей работе «Об истинах самоочевидных»; логику – А. Е. Светилин. Особенно хорошо было представлено славными именами историческое отделение. Там читали курсы такие корифеи, как И. Ф. Нильский, известный византолог; М. О. Коялович, И. С. Пальмов, крупнейший специалист по истории славянства; профессор-протоиерей П. Ф. Николаевский; церковную археологию и литургику читал Н. В. Покровский, известный знаток христианской иконописи, курс догматического богословия – нижегородец А. Л. Катанский.

Правда, в 1886 г. из Нижегородской семинарии вызова в Академию не было, т. е. не было квоты на казенное содержание для выпускников Нижегородской семинарии. Поступать можно было, но только на общих основаниях, в состязании с другими абитуриентами. Иван Николаевич Страгородский вместе со своим товарищем Иваном Павлиновичем Слободским отправились покорять столицу на свой страх и риск, как тогда говорили, волонтерами.

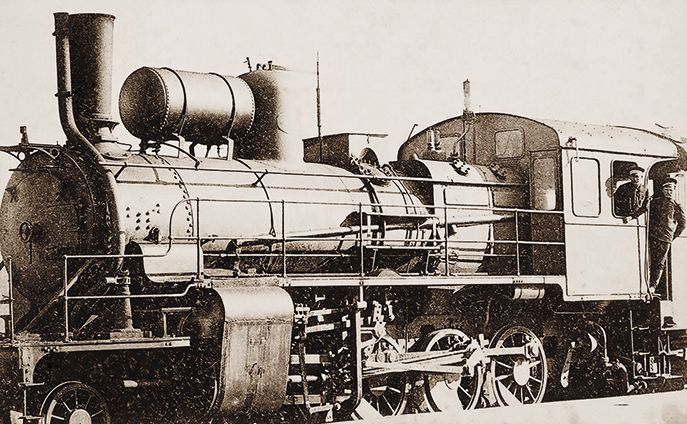

Это было первое для Ивана дальнее путешествие. Сначала несколько часов трясся он на тарантасе от Арзамаса до Нижнего Новгорода. Потом, воссоединившись с другом, долгие часы поездом они добирались до Москвы, откуда уже ходили пассажирские поезда до Петербурга. Переночевав у знакомого, на следующий день с баулами волонтеры прибыли на Николаевский вокзал и заняли свои места в общем вагоне. Предстояли долгие 13–14 часов, с продолжительными стоянками поезда на каждой из многочисленных станций. Юных путешественников спасало любопытство, с которым они разглядывали своих попутчиков и открывавшиеся за окном неизвестные доселе пейзажи, дороги, поселки, храмы, людей…

Москва. Николаевский вокзал. Открытка

[Из открытых источников]

Паровоз. Открытка

Начало XX в.

[Из открытых источников]

Санкт-Петербург. Николаевский вокзал (в настоящее время – Московский). Открытка

[Из открытых источников]

Только поздним вечером друзья приехали в Санкт-Петербург. Здесь их встретили серое, свинцовое небо и моросящий дождь, хотя была только вторая половина августа. Повеяло холодком, пахнуло каким-то нерусским духом, и народ показался им каким-то особенным, не таким благодушным, как москвичи, сумрачным, чем-то озабоченным, быстро куда-то бегущим. Словом, невольно сжалось сердце, захотелось поскорее бежать из этого неприветливого города. Но нужно было смириться и жить, чтобы войти в храм науки. С трудом удалось найти извозчика, знавшего, где находится Академия. Тогда это был тихий, далекий от центра столицы уголок: храмы, кладбища, монастырские корпуса, маленькие деревянные домишки в прилегающих улицах, показавшиеся так похожими на то, что было в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Остановились в слободке, помещающейся за Обводным каналом, как раз против Академии, – обычное местопребывание волонтеров.

На следующее утро отправились в Академию. Здесь уже собрались около 100 человек, половина из которых – волонтеры. Подавляющее большинство приехало из захолустных углов, это были дети сельских священников и дьячков. Проверочные испытания велись по основным семинарским предметам, за исключением сельского хозяйства, естественных наук и медицины. Экзамены в течение четырех дней проходили в зале публичных собраний, одновременно по трем-четырем предметам в день. В разных местах зала стояли столы, за которыми сидели профессора и бакалавры Академии, преподаватели. За главным столом, посередине зала, сидел ректор Академии епископ Арсений (Брянцев), одновременно бывший и профессором Академии.

Сохранившиеся материалы свидетельствуют о весьма различном уровне знаний, продемонстрированных абитуриентами. К примеру, комиссия, подводившая итоги проверочных испытаний по литургике, отмечала, что «в ответах на вопросы о хронологии и истории встречались грубые ошибки»; «об источниках из истории богослужения воспитанники имеют крайне скудные сведения и сбивчивые понятия», а также что обнаружено было «равнодушие воспитанников к богослужению и отсутствие должного знания о нем». В итоговой записке о результатах экзаменов по Священному Писанию Нового Завета говорилось: «Ответы экзаменовавшихся воспитанников были вообще удовлетворительными, большинство высказало более или менее точные и обстоятельные сведения как по истории, так и в толковании наиболее важных мест Священного текста».

По результатам вступительных испытаний треть абитуриентов, получивших неудовлетворительные оценки на письменных и устных экзаменах, не были приняты в Академию.

Но Иван Страгородский успешно преодолел экзаменационный барьер и оказался в числе тридцати пяти лучших, зачисленных на казенное содержание. В составленном же разрядном списке студентов он был и вовсе шестым. Из плохонькой гостиницы вместе с другом он переселился в академическое здание. Студенты распределялись в комнатах общежития по землячествам. Нижегородское, Рязанское, Олонецкое и Смоленское землячества размещались в одном большом зале второго этажа с окнами на Обводный канал и ректорский корпус. В качестве «надзирателя» к ним прикрепили студента старшего курса.

По внешнему виду Иван Страгородский был не особо примечателен среди студентов: высокий, худощавый, немного неуклюжий, в очках и с непослушными волосами. Но при близком знакомстве это впечатление менялось коренным образом: Иван Николаевич оказался человеком на редкость мягкого характера, был приветливым и ровным со всеми. К тому же он обладал прекрасным басом, и новые товарищи были буквально очарованы, когда он в первый же вечер со своим подголоском И. П. Слободским запел народные песни и особенно духовные стихи калик перехожих. Умение петь сопровождалось умением играть на фисгармонии. Иван любил этот инструмент и очень удачно импровизировал церковную музыку. Популярность Страгородского среди товарищей быстро росла, с некоторыми из них его связала искренняя и глубокая дружба, сохранившаяся на всю жизнь.