Полная версия

Иеромонарх революции Феликс Дзержинский

Откуда-то из толпы явилась длинная и широкая, скорее всего, кавалерийская шинель без погон… Он сел, уютно завернулся в нее. Наверное, со своей нынешней тюремной бородой и длинными нечесаными волосами, сухой и изможденный он, несмотря на эту шинель, едва ли мог выглядеть человеком военным. Скорее уж каким-то странствующим от монастыря к монастырю, недавно исполнившим обет затворником-монахом. «А что? – усмехнулся он самому себе. – Шинель – она, пожалуй, и есть своеобразная ряса, сутана служителя революции».

Глава 2

Из Бутырки в Моссовет

Устроившись в кузове грузовика, Феликс притронулся к прикрепленному рядом древку красного знамени и улыбнулся. Когда-то, пятнадцать лет назад, такое же, с надписью «Свобода», он своими руками водрузил над восставшим Александровским централом…

Тоже была весна, но более поздняя, сибирская… Воздух полон птичьим гомоном, напитан пряными запахами хвои, оттаявшей земли, пробуждающихся трав. С высоких, поросших тайгой гор, в ложбине меж которыми располагались кирпичные тюремные здания, переделанные когда-то из заводских, ласково задувал потеплевший ветерок. А они под конвоем входили за высокий бревенчатый частокол через ворота с золоченым двуглавым орлом и надписью «Александровская центральная каторжная тюрьма».

До прибытия их партии политических там было немного. Всей внутренней жизнью, по обычаю, управляли уголовники. Их главных авторитетов величали «Иванами». Это были закоренелые убийцы и грабители, имевшие за плечами уже не одну «ходку». И жилось им тут достаточно вольготно.

Ниже по табели о рангах шли «храпы», еще ниже «игроки». Они держали в своем подчинении криминалитет попроще – шпанку или кобылку, – добывали на воле выпивку, закуску, различные мелкие товары и открывали свой майдан – тайную тюремную лавочку. Цены в ней были высокими, а деньги ссужались под огромные проценты. Администрация тюрьмы смотрела на всё сквозь пальцы, лишь слегка контролируя майданщиков и не давая им развернуться в полную силу. Такой негласный договор позволял без труда поддерживать нужную дисциплину.

Поскольку смотритель тюрьмы Лятоскевич сам когда-то был сослан в Сибирь за участие в Польском восстании 1863 года, то значительные послабления были и для политических. Силами арестантов здесь была открыта школа, устроены театр и оркестр, в котором и сам седовласый Лятоскевич играл на скрипке. Все это после долгого тюремного сидения, безусловно, поражало. На протяжении всего дня камеры не закрывались, была возможность гулять по широкому двору, полной грудью дышать сухим горным воздухом, читать книги, писать свои заметки и письма, общаться с товарищами.

Кого-то Феликс знал еще по революционным кружкам, с кем-то вместе уже сидел, с кем-то сошелся на этапе. Большинство составляли эсеры-боевики, но были и социал-демократы, бундовцы, просто беспартийные бунтовщики-студенты в тужурках разных университетов. Все молодые, практически двадцатилетние, энергичные, горячие… Что только не обсуждали, о чем не спорили! В целях-то единство нащупывалось, а вот в методах… Эсеры ходили гоголями, уверенно и гордо доказывали эффективность и необходимость именно акций индивидуального террора, обзывая «толстовцами» всех оппонентов. Они настойчиво увлекали юные сердца своей отважной, жертвенной и кровавой романтикой.

Горячие споры вызывал недавний выстрел бундовца Хирша Леккерта в виленского губернатора фон Валя. Это была отчаянная месть за приказ высечь в тюрьме арестованных участников первомайской демонстрации. В результате фон Валь был ранен, а Леккерт повешен.

Местью горели многие сердца. Но что такое месть? Местью не достигнуть главного результата. А можно и вовсе погубить дело. Феликс категорически возражал против террора единичных бойцов, убеждая, что единственным путем должен быть путь массовых выступлений, что террор бессмыслен, по сути, ничего не меняет, только порождает ответные репрессии. Тактика анархистов показушна – борьба из-за каждого пустяка, постоянная, никогда не прекращающаяся. Тактика других – прямо противоположная: заботиться прежде всего о сохранении своих сил, избегать по возможности столкновений, но вместе с тем твердо отстаивать свои права и достоинство.

Дзержинский убеждал. Убеждал настойчиво. И кого-то все-таки привел к своему знаменателю. К примеру, столь же склонных к поэзии, впечатлительных выходцев из обедневшего дворянства Гошу Чулкова и Витольда Ахрамовича. Им даже читал по памяти собственную поэму на польском и, конечно же, любимого с юности Мицкевича. Но вот едва ли смог хоть как-то повлиять на банкирского сыночка Макса Швейцера, спустя три года подорвавшегося на собственной бомбе, на Леву Зильберберга, через пять лет повешенного в Петропавловской крепости за убийство петербургского градоначальника фон дер Лауница. Чего добились они, жертвуя своей жизнью? Новых жертв?

Вскоре жизнь политических в Александровском централе резко изменилась. Ссыльных полностью приравняли к уголовникам. Они ещё не знали, что причина крылась в потрясшем столицу, да и всю Россию убийстве министра внутренних дел Сипягина эсером Балмашовым.

Эта перемена вызвала у них негодование. Его усиливало и отсутствие сообщений, куда кого везут дальше. Якутская область – она ведь по площади пол-Европы, да ещё и с лишком. Одно дело – попасть в Якутск, а другое – к примеру, в Олекминск, Верхоянск или Колымск. От городка до городка, почитай, тысячи верст. То распространится по камерам слух, что нет в Якутске свечей и придется куковать весь срок в кромешной тьме; то будто бы вовсе нет там мыла. И кто-то в панике уже ищет, запасается на несколько лет, увлекая и других.

Посовещались и выдвинули перед администрацией ультиматум с требованием вернуть былые послабления, а также безотлагательно оповестить, когда и куда каждого отправляют. Администрация отказалась. Узники подняли бунт. Действовали организованно, смело и решительно. Силой выставили охранников за ворота и надежно забаррикадировали их. На общей сходке выбрали Дзержинского комендантом и объявили себя самостоятельной республикой, отвергающей власть и законы Российской империи. Над воротами водрузили большой красный флаг с надписью «Свобода», вдоль высокой ограды расставили свою стражу с тремя имевшимися в их распоряжении браунингами.

Через два дня с ротой солдат прибыл из Иркутска вице-губернатор. Он надеялся, что один лишь вид вооруженной силы, как обычно, приведет к капитуляции.

Но не тут-то было. Мало того, вице-губернатор сам попал в несколько щекотливое, если не сказать, унизительное положение. Причем и в прямом и переносном смысле. Общение с тюремными властями с первых дней велось заключенными не через дверь и ворота, а исключительно через дыру, проделанную в бревенчатой стене. А для этого приходилось сидеть на корточках. Переговоры с вице-губернатором заключенные собирались вести точно таким же образом.

Ф. Дзержинский (сзади в центре у ворот) во время бунта среди политзаключённых Александровской центральной пересыльной тюрьмы под Иркутском. Май 1902 г. [РГАСПИ]

Почти сутки чиновник не соглашался принимать эти условия. Но на иное не шли восставшие. Майское солнце уже подсушило землю, появилась травка. Пришлось-таки генералу сесть по-турецки на расстеленную перед дырой попону. Выбранная «тройка» вступила в переговоры. Все остальные собрались неподалеку во дворе. Между сходкой под председательством Дзержинского и отверстием в заборе, где заседала мирная конференция, велась непрерывная курьерская связь.

«Республиканские власти» держали себя с достоинством вполне самостоятельной стороны. Как и положено на мирных конференциях, спокойно и последовательно обсуждался пункт за пунктом. Вице-губернатор согласился в конце концов вернуть тюрьме прежние вольности, причем без каких бы то ни было репрессий. Списки с указанием, кто куда отправляется, были получены, баррикады разобраны, ворота открыты.

Дзержинского отправили в Верхоленск с большой партией заключенных. Предстояло за полтора месяца проехать аж четыре тысячи верст. Но настроение у всех тогда было, пожалуй, не менее восторженное, чем ныне, после вызволения из Бутырки. Тем более что Феликс на пару с лихим эсером Михаилом Краснопевцевым по кличке Князь и не собирался следовать до конечной. Всю дорогу так и ехали и плыли с песнями и красным флагом. Конвой не мешал. За флаг отвечали как раз Дзержинский и Краснопевцев. Они и бежать решили вместе.

Но на стоянке в селе Тасеево Феликс узнал, что одному из ссыльных угрожает смертная казнь – защищая свою жизнь, он убил напавшего на него бандита. Дзержинский недолго думая отдал попавшему в беду товарищу заготовленный для себя паспорт и часть денег. Тот успешно бежал, а собственный план пришлось на несколько дней отложить.

Когда ситуация успокоилась, они все же решились. После полуночи погасив огонь в избе, вылезли через окно во двор, а на берегу в полной темноте взяли заранее присмотренную лодку с веслами… Когда-то вот так же он в одиночку на челне по Каме бежал и из Кайгородского.

До рассвета надо было проплыть по крайней мере полтора десятка верст. Поначалу все шло хорошо. Лена – река широкая, полноводная, сама несёт. Но под утро на полном ходу налетели на какую-то подводную преграду. После резкого удара их обоих выбросило в воду. Пальто Феликса вмиг набухло и стало непомерно тяжелым. Впотьмах он ухватился за попавшуюся под руку ветку, попытался подтянуться, но та обломилась. Собрав последние силы, дернулся из быстрины и поймал второй сук. Но и он не выдержал… И тут крепыш Сладкопевцев, каким-то чудом выброшенный на камни, сумел ухватить Феликса за воротник, подтащить к дереву, а затем и полностью вытянуть на сушу.

Когда рассвело, выяснилось, что их прибежищем стал небольшой речной остров. Через пару часов проплывавшие мимо местные крестьяне за пять рублей переправили их на берег. Дзержинский и Сладкопевцев представились потерпевшими крушение купцами, плывшими в Якутск за мамонтовой костью. На телеге их довезли верст десять до села, затем на перекладных до следующего.

Но не все местные были столь доверчивы. В одной из деревень их попытались остановить. Тогда Дзержинский, подняв бровь, принял гордую позу и, явив властные интонации, накричал на старосту, имевшего дерзость задержать столь именитых купцов. Пригрозил ему всяческими бедами, а затем, взяв лист бумаги, сел писать жалобу генерал-губернатору, комментируя вслух каждое слово и призвав крестьян поставить подписи как свидетелей. В результате и мужики предпочли тихонько разбрестись восвояси, и староста пошел на попятную, даже выделил лошадей для «господ купцов». Через несколько дней они сели в поезд, и вскоре Дзержинский уже был в Литве.

Главное, не робеть и не теряться, уверенно брать инициативу в свои руки. Это у Дзержинского всегда получалось. Однажды они с Якубом Ганецким ожидали поезда на Лодзь в буфете Варшавского вокзала. Вдруг там появились жандармы. А у Феликса был большой чемодан с прокламациями, который, конечно же, не мог не привлечь внимание. Надо было действовать на опережение. И Дзержинский, одетый в дорогой костюм и выглядевший вполне респектабельно, вальяжным жестом велел подать себе шубу. Затем повелительно подозвал жандарма. Небрежным кивком показал ему на багаж и быстрым шагом пошел к поезду. Жандарм, приняв Феликса за «высокий чин», подобострастно дотащил чемодан с прокламациями до поезда и даже получил чаевые.

Многое сейчас вспоминалось… Глаза были здесь, а мысли пока ещё далеко. Он расслабленно и умиротворенно сидел в кузове, наблюдал веселые, энергичные лица и вместе с ними радовался происходящему, а память плавно скользила по прожитому. Оно воспринималось уже не столько продолжающейся жизнью, сколько биографией, наскоро пролистанной, пронумерованной и сдаваемой в архив вместе с толстым казенным делом «государственного преступника Феликса Эдмундова Руфинова Дзержинского».

Машина к центру города продвигалась медленно, преодолевая плотные скопления людей. А то и просто останавливалась, и недавние узники прямо с кузова произносили короткие и простые, но волнующие и зажигательные речи. Слово непременно предоставлялось Феликсу. Хворь и немощь, казалось, вовсе исчезли. Возбужденная толпа как мощный живой генератор до краев напитывала его своей энергией. Снова вспыхнул взгляд, вернулись уверенные, размашистые жесты, окреп голос. Оратором он был прирожденным и опытным.

Над памятником Пушкину был растянут большой транспарант «Товарищ, верь, взойдёт она!», и какой-то студент читал строки поэта, размахивая обнаженным жандармским палашом. У памятника Минину и Пожарскому шло торжественное молебствие. На балконе здания Думы тоже висел красный флаг. При входе какая-то девушка вдобавок к бантам дала им ещё и алые нарукавные повязки. Снова предстояли горячие рукопожатия и объятия соратников. Его тут же позвали на балкон, и он поприветствовал ликующую тысячную толпу, поздравил с революцией и свержением ненавистного царского самодержавия.

Из сумрачной одиночной камеры, из обморочной тишины и апатии он попал сначала в площадную гущу, а затем и на бурное организационное заседание Московского совета рабочих депутатов, где с радостью встретил Арона Сольца, давнего приятеля ещё с Виленской гимназии и недавнего таганского сидельца. Феликса тут же избрали членом Совета. Он выступил и там.

Ввели его и в состав только что вышедшего из подполья Московского комитета РСДРП(б), который из помещения Союза городов перешел в здание училища в Леонтьевском переулке. Комнаты и коридоры там были заполнены тюками книг, газет «Правда» и «Социал-демократ». Бесконечным потоком шли представители фабрик, заводов, губернских организаций, делегаты с фронта. Они бойко разбирали и уносили эти пачки. Везде слышались горячие споры, все стремились разобраться в смутной политической обстановке, выяснить самые неотложные задачи.

Вместе с Дзержинским в комитет вошли и другие видные члены партии – Петр Гермогенович Смидович, Владимир Александрович Обух, дед которого, кстати, был участником ещё Польского восстания 1863 года. Эта подробность выяснилась чуть позже, когда Обух, служивший терапевтом в Первой градской больнице, озаботился нездоровым видом Феликса. Опытного врача насторожило и то, что Дзержинскому прежде уже диагностировали туберкулез, и то, что его отец скончался от этой болезни. Осмотрел, дал рекомендации. У них сразу установились теплые отношения, как и с еще одним новым членом, сыном морского офицера, героя Севастопольской обороны Георгием Голенко.

А вот с секретарем комитета Розалией Залкинд найти общий язык оказалось непросто. Бледная, худощавая, с высоким лбом, зачёсанными в пучок жидкими волосами, пристальным, колким, холодным взглядом сквозь стекла пенсне. Дзержинский слышал, что она была агентом «Искры», давно курсирует через границы, транслирует мнения Ленина и сообщает ему о ситуации на местах. Всегда подчеркнуто замкнутая, говорит коротко, сухо, не снисходя даже до вежливого подобия улыбки. Сама предпочитает псевдоним Землячка, но многие, даже земляки-украинцы, называют её иначе – Демоном.

Несмотря на усталость, Феликс выступил еще и на многолюдном митинге на Скобелевской площади, с того самого балкона ампирного особняка, с которого много лет общались с народом московские генерал-губернаторы.

Розалия Землячка

(Залкинд). 1920-е гг.

[РГАСПИ]

Петр Смидович. 1920-е гг.

[РГАСПИ]

Так в митингах, выборах, обсуждениях неотложных дел и скорой выработке насущных решений, в коротких разговорах со старыми однопартийцами и прошел остаток дня. Освободился только ближе к ночи. Продолжавшая заботиться о нем Люцина Френкель предложила варианты жилья, но Феликс, улыбнувшись, ответил:

– Спасибо! А я вот так прямо… в Кривой переулок. К сестре.

Ядвига с дочерью, перебравшись из оккупированной Варшавы, обосновалась в Зарядье и аккуратно, каждую среду, ходила в Бутырку и носила ему передачи.

Не столь хорошо знавшему Москву Феликсу тут же нашлись провожатые – двое молодых рабочих-дружинников. По дороге они рассказали о недавнем событии. Московские полицейские решили на время затаиться в борделях и «малинах» Хитровки, знаменитого прибежища всяческих уголовных элементов. Пообещали завсегдатаям за молчание много настоящей водки. Но хитровцы на то и хитровцы – согласились, а узнав, где спрятаны конфискованные напитки, связали «фараонов» и привели прямо в Думу, где передали дежурным с указанием и места водочного склада.

– Это в наше дежурство и приключилось, – продолжал рассказ молодой рабочий. – И знаете, товарищ Дзержинский, что эти ребята, придя, заявили: «Это наш дар новому правительству. Мы ничем не нарушим порядка в высокоторжественные дни великой революции. Мы, мол, хитровцы, понимаем переживаемый момент. Если бы это все случилось лет двадцать назад, многим из нас не пришлось бы предстать в таком виде. И быть может, среди избранников были бы и мы».

Спустя два дня мы побывали в их районе. Действительно, порядок на Хитровском рынке был непривычный. Его обитатели восторженными толпами встречали тех, кто, как и мы, с красным бантом или повязкой. Все переулки в красных флагах… Но вот мы и пришли, Феликс Эдмундович. Дом номер восемь.

Феликс представил, как поразится Ядвися. Так уже было со старшей их сестрой, Альдоной, когда братец-каторжанин зимой 1909 года почти в полночь позвонил в дверь на Полоцкой улице в Вильно. Та даже онемела от неожиданности. Уложив спать детей, она буквально перед этим развернула его письмо из Сибири, доставленное в тот же день. А тут звонок в дверь, и какой-то незнакомец с хриплым голосом, в высокой серой папахе и тулупе с поднятым воротником. Одни глаза только видны – «Пшепрашам, пани…» Вполне можно повторить что-то похожее и сегодня. В длинной шинели и солдатской шапке сестра его точно никогда не видела. Но фокус не получился. На звонок откликнулся хозяин, открыл дверь, подозрительно взглянул на Феликса, а увидев вооруженное сопровождение, отступил внутрь и показал на дверь жильцов.

Ядвигу-маму он застал за каким-то шитьем, а Ядвигу-дочь за книгой. Но всё, что находилось в их руках, в одно мгновение оказалось на полу. Обе бросились к нему.

Впрочем, долго поговорить не удалось. Феликс буквально валился с ног. Едва попили чай, и он выслушал семейные новости, рассказ о том, как Ядвига сумела пробиться к градоначальнику, плакала и умоляла его, чтобы с Феликса хотя бы временно, пока заживет рана, сняли кандалы, как этот господин пытался галантно успокаивать: «Что вы, что вы, мадам, не надо такой красивой женщине так расстраиваться! Да еще из-за кого? Из-за каторжника!» Градоначальник обещал, но своего слова не сдержал.

Наслаждаясь мелодикой польской речи, знакомыми с детства интонациями, Феликс вспоминал и другую сестру, и их чудесную мать, перед глазами возникали лица жены и сына. Сегодня успел лишь телеграммой сообщить им о своем неожиданном освобождении.

Он всеми силами старался не терять внимания, следить за словами Ядвиги. Но глаза стали мигать и слипаться, веки напрочь отказывались возвращаться в исходное положение, а подбородок настойчиво искал дополнительную опору.

Глава 3

Знамена красные, а власти разные

Вставши рано утром, Феликс убедился, что вечернее ощущение от убогого жилья сестрицы было верным – комната маленькая, темноватая и сырая. А их теперь уже трое. Племянница, младшая Ядвися, заметно повзрослела, учится в фельдшерском училище, служит в военном госпитале. Последний раз он её видел во время суда и оглашения приговора. Прошло уже около года.

Да, с помещением что-то надо решать. Причём не откладывая. Может, зря так поспешно отказался от предложенных товарищами вариантов. Там им было бы лучше… Наверное, можно ещё переиграть этот поспешный отказ.

Но сейчас уже надо бежать, времени мало, «бардзо мало часу». С утра заседание в Моссовете. Давно привыкший думать и говорить по-русски, Феликс после вчерашней встречи с соратницей по подполью и вечерней беседы с сестрой, поймал себя на том, что и мысли вдруг стали перескакивать на польский.

Может быть, на это настраивало и предстоящее – наряду с делами в Московском совете, выступлениями на митингах с требованиями мира, с критикой Временного правительства, обличениями «революционного оборончества» эсеров и меньшевиков, ему была поручена работа среди осевших в городе поляков. Они и по довоенной переписи были на третьем месте среди московского люда. А теперь и вовсе их оказались здесь многие тысячи, а по России, пожалуй, и миллионы – мобилизованные в начале войны солдаты запасных полков, эвакуированные железнодорожники, рабочие заводов и фабрик, просто беженцы и такие же, как он сам, освобожденные из тюрем, возвращающиеся из ссылки.

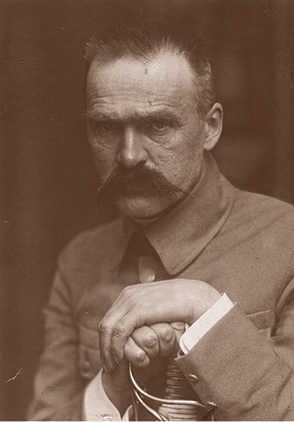

Юзеф Пилсудский.

[Из открытых источников]

То, что в нынешней войне поляки находились в обеих противоборствующих армиях, ни для кого не было секретом. Даже однопартийцы на фронте воевали, по сути, сами с собой. Вот Юзеф Пилсудский за германцев, а член его же партии социалистов прапорщик Матушевский за Россию. И тот и другой готовы увлечь за собой ещё неопределившуюся, но вооруженную толпу.

Неразбериха творилась и среди москвичей. Царя нет. Но кто сегодня реальная власть в Первопрестольной? Моссовет, сменивший городскую думу? Или комиссар Временного правительства? А, может, бывший председатель губернской земской управы полковник Грузинов, только вчера явочным порядком возглавивший московский гарнизон и уже на следующий день обратившийся с воззванием к населению: «Дело сделано. Переворот совершен. Долг каждого вернуться к своей работе»?

Нет, революция пока только обнажила зло, разъедающее общество. И зло ещё должно погибнуть. Это будет! Обязательно будет! Чтобы ускорить окончательную победу, необходимо вселить в массы уверенность в этом, чтобы ими не овладели ни испуг, ни сомнение, чтобы они сплотили ряды. Первостепенная задача – вдохнуть мужество и сознание необходимости борьбы.

Нужны как те, кто воздействует на умы, так и те, кто вливает в душу и сердце уверенность в победе. Нужны ученые и поэты, учителя и агитаторы… Феликс вспоминал, какое впечатление произвела на него прочитанная в юности книга под названием «С поля борьбы» о страданиях, выдержке и мужестве борцов за народное счастье. Она была сильнее многих аргументов.

Да, он совсем недавно не знал, выживет ли. Но в его душе никогда не зарождалось сомнения в правоте дела. Даже после 1905 года, когда казалось, что на долгие годы все надежды похоронены в потоках крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда тысячи борцов за свободу были брошены в темницы или в снежные тундры Сибири, он не терял уверенности. Приходил к твердому выводу: если бы предстояло начать жизнь сызнова, то начал бы так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Просто по органической необходимости…

На пленуме Московского совета развернулись горячие дебаты. Меньшевики и эсеры, по сути, солидаризовались с Грузиновым. Дзержинский и другие большевики с энтузиазмом и решительностью поддержали выступление Петра Смидовича:

– Временное правительство считает, что все уже сделано. Оно призывает все население возвратиться на свои места и заняться мирной работой. Мы с этим не согласны. Революцию вовсе нельзя считать оконченной! До тех пор пока требования пролетариата не будут удовлетворены, мы не должны считать дело завершенным. Мы призываем товарищей рабочих тесней сплотиться вокруг общего дела, стойко и твердо добиваться осуществления своих требований. Это немедленный созыв Учредительного собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Всеобщая амнистия. Свобода стачек и собраний. Немедленное издание новых законов, определяющих права человека и гражданина…

За поддержку широких масс шла ежедневная энергичная и ярая, а порой и кровопролитная борьба. Именно сейчас, пока нет царя ни в Питере, ни в голове, пока умы опьяняет долгожданная революционная свобода, когда анархия приравнена к порядку, когда грабь награбленное, – самое время пополнять свои ряды. В демократы записались и биржевики, и недавние ярые монархисты, и толстосумы-кадеты, и геройствующие террористы-эсеры, и трусоватые, склонные к компромиссам меньшевики. Лакомые и громогласные обещания, сопровождаемые биением в грудь, звучат из самых разных уст, на митингах и собраниях, в газетах, листовках и транспарантах.

Только что прибыл в Первопрестольную личный представитель председателя Думы Родзянко пятидесятилетний Александр Ледницкий, поляк-дворянин, родившийся, как и Феликс, под Минском. В его миссию входило проинформировать местные власти о событиях в Петрограде и заодно привлечь на сторону Временного правительства польское общество. Он был адвокатом и считался очень опытным оратором. Так что и с ним, возможно, предстояло публично сразиться Дзержинскому, за два неполных дня уже выступившему на десятке многолюдных собраний.