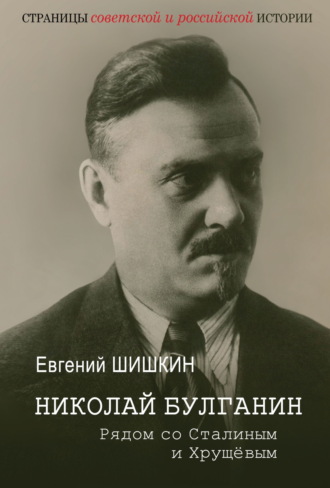

Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым

Полная версия

Николай Булганин. Рядом со Сталиным и Хрущевым

Язык: Русский

Год издания: 2022

Добавлена:

Серия «Страницы советской и российской истории»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу