Полная версия

Кактусы у нас не растут

Елена Сидорова

Кактусы у нас не растут

© Сидорова Е. В., текст, иллюстрации, 2025

© Издательство «Родники», 2025

© Оформление. Издательство «Родники», 2025

* * *Успеть увидеть человека пусть даже в кратких мгновениях, будь это твой ребенок, твой близкий, знакомый или случайно встреченный в жизни человек, понять его, проявить своё сочувствие, может быть, чем-то помочь – это прекрасная дорога любви к человеку.

Идти пешком по линии

Алёна младше Наташки на четыре года. Они дружат и различаются скорее не по годам, а по классам.

Наташке интересно рассказывать, Алёне интересно слушать. Поэтому многое из того, чему учат в школе, Алёна узнавала на четыре года раньше своих сверстников. Например, пятиклассница Наташка с увлечением учила Алёну французскому языку, когда та училась ещё в первом, а было это в те времена, когда иностранные языки начинали осваивать не с детского сада, а только с пятого класса.

Наташкины уроки французского были для Алёны увлекательной игрой, буквы и слова запоминались легко. Многие звуки Наташка произносила, чуть вытягивая вперед губы, и Алёна старательно добивалась чисто французского произношения.

– «Жё», – повторяла она за Наташкой смешившее её французское слово, которым нужно было сказать про себя.

Наташка, как заправская учительница, готовила для Алёны карточки с заданиями, позволяла разглядывать свой учебник, строго требовала знать алфавит наизусть, разучивала и распевала с Алёной нехитрые детские песенки про французских кроликов и оленей.

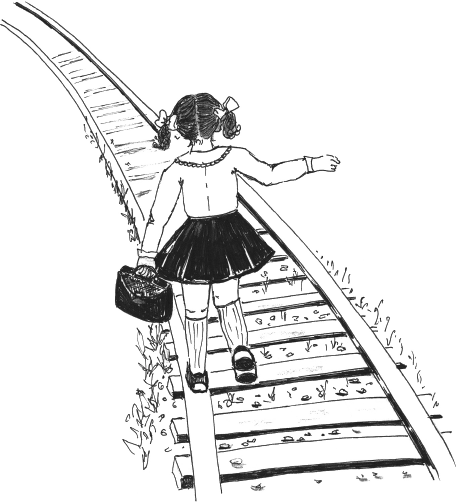

Девчонки учились в разных школах, до которых надо было ехать на автобусе. Правда, до своей школы Алёна могла дойти пешком по старой железнодорожной линии, которую называла просто «линькой». Линия проходила рядом с их домом, нарушая все мыслимые и немыслимые санитарные нормы и архитектурные правила. Пару раз в сутки, а то и реже, проходил по линии небольшой состав с каким-то строительным грузом. Идти в школу пешком по «линьке» было дольше, чем ждать и ехать на автобусе, зато интереснее.

Когда по железнодорожной ветке шел поезд, Алёна, издали заслышав перестук вагонных колес и гудок машиниста, переходила на песчаную тропинку рядом с линией, а небольшой состав проезжал мимо по своим рабочим делам, отстукивая колесами по стыкам рельсов свой четкий и ровный ритм: та-та́-та-тааа, та-та́-та-тааа.

Паровозик выполнял свое дело, иногда останавливался. Из вагонов выгружался щебень, или выкатывались, обернутые слоями светлой бумаги, большие рулоны черного и блестящего гудрона. Отколоть кусочек пека, потом жевать его, сплевывая накопившуюся слюну за край рельса, – было для Алёны невероятным удовольствием.

Она шла то по рельсам, старясь удержать равновесие, то по старым деревянным шпалам, уложенным на разном расстоянии друг от друга. Тогда ровный ритм сбивался, шаги получались то длинными, то короткими.

– «Раз, два, три, четыре», – считала Алёна, делая одинаковые по длине шаги, а потом произносила скороговоркой: – Пять, шесть, семь, – потому что шпалы лежали совсем близко друг от друга.

– «Un, deux, trois и quatre», – считала она по-французски, вставляя русский союз между словами для ровности ритма.

Из знакомых французских песенок под сбивчивый ритм шагов больше всего подходила песня про Авиньонский мост.

Sur le pont d’Avignon,On y danse, on y danse,Сюр лё пон д’АвиньонОн и дансе, он и дансе…На авиньонском мостуТам танцуют, там танцуют,На Авиньонском мостуТам танцуют, ставши в круг…Во французском тексте не было рифмы, а в русском переводе тем более, поэтому веселая незатейливая песенка прекрасно подходила под неровные шаги по шпалам, помогала своим настроением сделать путь до школы намного короче.

Иногда из-за неровных шагов она сбивалась со счета, а иногда из-за того, что забывала какое-то французское слово, тогда она замирала, балансируя на одной ноге, вспоминала или вовсе пропускала забытое, и вновь продолжала свое весёлое путешествие.

…К пятому классу Алёнкины одноклассники и их семьи метались с выбором изучения иностранного языка. Алёна не металась. Её родители учили в школе немецкий, но, посовещавшись, решили, что даже их совместные знания в будущем вряд ли помогут, и согласились с выбором дочки. А если что, то и Наташка поможет.

Алёна с нетерпением ждала первого урока французского языка. И вот, в класс вошла учительница. Темно-зелёный свитер, серая юбочка и громоздкие, тяжёлые туфли. На голове, прямо на макушке, гнездился закрученный пучок редких волос. На француженку она походила разве что повязанным на шее платочком, кончиками вбок, и пухлыми, немного вытянутыми вперёд губами.

– Бонжур, – медленно произнесла она, и Алёне показалось, что её сложенные в трубочку губы будто бы предназначены для произношения французских слов. Потом «француженка» показывала классу картинки с достопримечательностями Парижа, а Алёна радостно узнавала их по Наташкиным книжкам и мысленно произносила про себя: Ля тур Эйфель, лё Пантеон, ля пляс де ля Конкор.

– Знаете, – сказала учительница, – многие французские слова и выражения можно понять по их звучанию, созвучному русским словам. Вот, например, прислушайтесь – salle de bains, саль до бэн.

Она повторила выражение несколько раз, но никто из класса не услышал созвучных русских слов.

– Ну, что же вы, – огорчилась она, – бэн – это баня, неужели не слышите, а саль до бэн – это ванная комната.

Что такое ванная комната, многие пятиклашки, жившие в те времена в деревянных домах на окраине города, имели смутное представление.

– Хорошо, – не сдавалась учительница. – А вот, например, pêcher la ligne, пеше ля линь. На что похоже?

«Пеше ля линь», «та-та́-та-таа» – выстроились слова в знакомый чёткий ритм. И пока все ещё думали, Алёна вдруг сразу догадалась, что они означают, эти французские слова. Обрадованная учительница увидела её взметнувшуюся руку.

– Пеше ля линь – значит идти пешком по линии! – почти закричала Алёна.

– Пешком по линии?! – француженка замерла от изумления.

– Нет, – сникла она, – пеше ля линь – это ловить рыбу удочкой. Линь, рыба такая, линь, понимаете?

Класс не понимал, потому что не только названия такого никто не слышал, но и рыбы такой никто даже в глаза не видывал.

…На следующей неделе «француженка» почему-то не пришла на урок. Давно уже прозвенел звонок, французская половина класса терпеливо ждала. Ожидание затягивалось, как и напавшая на всех скука.

Алёне было жаль, любимый французский язык проходил мимо.

– А хотите, я научу вас? – вдруг предложила она. Народ согласился.

– Во французском языке во всех словах ударение ставится на последний слог, – удивила Алёна своих одноклассников.

– Даже в именах? – не поверили они.

– Даже в именах! – восторженно подтвердила Алёна.

И тут все стали произносить свои имена с ударением на последний слог: Миша́, Надя́, Паша́, Женя́. Всем сразу стало весело.

– А теперь я скажу, как это по-французски.

Алёна выразительно произносила: Мишель, Надин, Поль, Эжен, и имена звучали теперь совсем не смешно.

– А твоё? – спросил кто-то из класса.

– Элен, – сказала Алёна. И класс выдохнул: красиво!

Весь остальной урок пятиклашки выводили в своих тетрадях свои и чужие имена, копируя Алёнкины записи на доске и разучивая по ходу дела французский алфавит.

Никто не обратил внимания, как в приоткрывшуюся дверь заглянула их классный руководитель, которая, зная об отсутствии учительницы, давно и безуспешно разыскивала по школе оставшийся без внимания и наверняка орущий класс. Но везде была тишина. Когда она увидела за дверью старательно работающую группу, Алёну, стоящую у доски, то только и могла сказать:

– Простите, – и закрыла дверь.

Пятёрка по французскому в Алёнином дневнике заняла почти все клеточки.

…На следующий год Алёна с Наташкой начали читать «Войну и мир».

Хорошая девочка

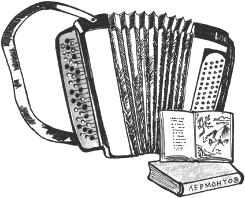

Ляля всегда мечтала быть артисткой. Или певицей. Её папа играл на гитаре и баяне. Он не был профессиональным музыкантом, но обладал таким талантом, что, когда играл и пел, люди то смеялись, то плакали. Гитара у него была всегда, так думала Ляля. А баян купили не так давно: по вечерам папа вынимал его из футляра, открывал книжку с непонятными значками (сказал Ляле, что это самоучитель) и начинал играть. Ляля пристраивалась рядом. Ей нравилось слушать, как дышит баян, папа разрешал иногда нажимать чёрно-белые кнопки, а сам разводил меха и терпеливо ждал, пока Ляля наиграется.

А потом они стали петь. Ляля разучивала песни по старому песеннику с пожелтевшими от времени страницами, по которому, наверное, пела ещё её прабабушка. Ляля таких песен никогда и нигде раньше не слышала. Папа рассматривал мелкие значки на страничках песенника, а затем играл на баяне мелодии и пел уже со словами. Ляля их быстро запоминала, а потом устраивала концерты для соседей. Зрители и слушатели устраивались на стульях и табуретках.

Шестилетнюю Лялю объявляли как заслуженную артистку, и она начинала петь старые наивные, но очень уж выразительные песни. «Называют меня некрасивою, Так зачем же он ходит за мной…» – проникновенно выводила Ляля. Последние строчки песни вселяли оптимизм: «Если скажут, что я некрасивая, Не поверю я, нет, никому!» Ляля пела их так радостно, что минорная мелодия звучала вполне себе мажорно. Соседи дружно аплодировали. Ляля радовалась, раскланивалась перед зрителями, отец гордился своей маленькой артисткой.

Мамино участие в Лялиной мечте тоже было. В детский сад их по утрам подвозила большая аварийная машина с маминой работы. В кабине водителя на панели управления была большая рация с круглым динамиком. Мама сказала, что это радио, и если водитель включит его, а Ляля будет выступать, то её услышат много людей. Ляля устраивалась на маминых коленях, слегка поворачивалась к приёмнику и всю дорогу до детского сада пела и детские, и взрослые песни. Каждую песню она сначала объявляла особенным голосом диктора. Водитель улыбался. Мама молчала. Ляля самозабвенно пела для радиослушателей.

Повзрослев, Ляля уже не выступала перед соседями и не ездила по утрам на аварийной машине. А когда она училась в шестом классе, в городском Доме культуры объявили о приёме в театральную студию. И Ляля решила поступать. За пение она не беспокоилась, но надо было ещё читать стихи. Помогла Ляле соседка, старшеклассница Надя. Она предложила замечательное стихотворение про хорошую девочку Лиду и долго и терпеливо слушала Лялю, подсказывая нужные интонации. Ляля так сроднилась с этой девочкой Лидой, что, казалось, это стихотворение написано про неё, что это она и есть та самая хорошая девочка. Хотя, если честно, то никаких золотых косиц, затянутых в жгуты, как у девочки Лиды, у Ляли не было, а были тёмные вьющиеся, как им только вздумается, вихры. И веснушек, засы́ павших Лидину постель, тоже никаких не было.

Народу на вступительных экзаменах в театральную студию было много. В основном это были взрослые люди. Ляля увидела девочку из параллельного класса и обрадовалась, что она не одна.

Экзаменационная комиссия сидела за длинным столом в большом зеркальном зале. Ляля волновалась.

– Ярослав Смеляков. «Хорошая девочка Лида», – объявила дикторским голосом Ляля.

– «Вдоль маленьких домиков белых…», – с чувством декламировала она, рассказывая про себя и про какого-то хорошего мальчишку, который то влюблялся как Пушкин, то любил как Гейне. Если бы можно было, то Ляля пропустила бы последнее четверостишие, где упоминается Москва, потому что она жила не в Москве, а хороший мальчишка мог влюбиться, живи он и не в столице, но понимала, что так делать нельзя. Комиссия внимательно слушала. Ляля закончила читать. Никто не аплодировал, как на домашних концертах. Спросили только, читала ли Ляля Гейне. Ляле стало неловко, пришлось признаться, что не читала.

– А надо бы почитать, – сказала комиссия.

Ляля пообещала.

Дальше была песня. Ляля выбрала заранее ту, которую учили в школе. Теперь же, посмотрев на серьезные лица экзаменаторов и не понимая, нравится им её выступление или нет, Ляля решилась:

– Называют меня некрасивою, – пожаловалась она, запевая.

Комиссия удивилась. А Ляля жалела только об одном, что папы с баяном нет рядом. Эх, и устроили бы они здесь представление!

– Оттого я такая счастливая,Улыбаюсь везде и всему:Если скажут, что я некрасивая,Не поверю я, нет, никому!– жизнеутверждающе закончила Ляля свое выступление.

– Спасибо, – улыбаясь и переглядываясь, поблагодарили люди, сидевшие за длинным столом.

Надя ждала Лялиных новостей и внимательно выслушала Лялин эмоциональный рассказ. Через несколько дней в Доме культуры вывесили списки принятых в театральную студию. Там была и Лялина фамилия.

Народ в студии оказался очень разным. Были школьники Лялиного возраста, были взрослые, некоторые выглядели совсем старыми. А может, Ляле так казалось.

А потом начались занятия. Ляле нравилось всё. Одни названия предметов уже приближали её к заветной мечте. Сценическая речь! Ляля с необыкновенным старанием в полный голос заучивала дома наизусть гомеровские строки:

Двинулась рать, и как будто огнем вся земля запылала;Дол застонал, как под яростью бога, метателя громаЗевса, когда над Тифеем сечет он перунами землю <…>Так застонала глубоко земля под стопами народов,Вдруг устремившихся: быстро они проходили долиной…– Хватит завывать, – просила Лялю уставшая мама, придя с работы.

– Это гекзаметр, – обижалась Ляля, совсем недавно узнавшая, что это такое, но не сдавалась и тихо бубнила вполголоса древние строки.

На занятиях по сценическому движению больше всего Ляле нравилось фехтование, вроде совсем не девчоночье занятие. Никакое оружие не использовалось, но сами команды, позы, движения – все это было хотя и не просто, но очень увлекательно. Пантомимы в группах она стеснялась, боялась, что над ней будут смеяться. Взрослые студийцы, кажется, тоже стеснялись, но старались этого не показывать.

Нравилась литература. Совсем не такая, как в школе. Ляля старательно записывала в тетрадку незнакомые имена драматургов и названия их пьес. Подчеркивала волнистыми линиями разного цвета имена авторов и их произведения. Читать Ляля любила и даже не сомневалась, что осилит когда-нибудь этот длинный разноцветный список.

Этюды на актерском мастерстве тоже нравились, но большей частью в них участвовали более взрослые студийцы. А школьники, такие как Ляля, чаще наблюдали.

Наступила пора зачётов. Наконец-то и до Ляли дошла очередь. Ей поручили роль Мцыри. Ляля нисколько не удивилась, что ей дали роль мальчишки. И хорошо, что золотых кос, как у девочки Лиды, у неё не было, – для Мцыри гораздо больше подходили непослушные Лялины кудри. Роль монаха дали взрослому студийцу, у которого были длинные белые волосы, не седые, а просто белые, но для старого монаха это было то, что надо. Ляля даже имени его не запомнила, потому что он её немножко пугал. Пугал какими-то вечно сонными глазами с полуприкрытыми веками с белыми ресницами. Надо было договариваться с ним о репетициях. Ляля не смела сама к нему подойти, но и он тоже не подходил. Может, ему Ляля не нравилась, а может, предложенная роль. Ляля уже прочитала всю поэму, уже выучила нужный фрагмент, уже успела полюбить Мцыри. Она видела себя в этой роли: вот страдальческий взгляд из-под растрепанных, спадающих на глаза прядей, вот обращенная к монаху рука, вот обессиленно поникшие плечи. Но совместной репетиции так и не получилось.

На зачёты пришли все. Кто не подготовился, сидели в качестве зрителей. Ляле было и обидно, что так и не получилось порепетировать с партнером и выступить, и одновременно радостно, потому что она, наверное, очень сильно бы волновалась играть перед зрителями и театральными педагогами; по радио легче, ведь тебя там никто не видит.

Но смотреть на других тоже очень интересно. Особенно понравилась Нина, девочка чуть постарше Ляли. По горящим щекам Нины было заметно, что она очень волнуется, но не подает вида. Произведение, из которого игрался фрагмент, Ляля не знала и не запомнила, но было очевидно, что это что-то очень серьёзное. У Ляли даже дыхание перехватило, когда на словах «А жизнь взяла и разломилась» Нина, взметнув вверх руки, в отчаянье рухнула в кресло, а её руки, упав, бессильно повисли. Нина была настоящей артисткой, поняла Ляля.

…А потом всё закончилось. Нет, театральная студия никуда не делась, просто Ляля переехала в другой конец города, добираться до Дома культуры стало проблематично. Вспоминая данное когда-то обещание, взяла в библиотеке томик стихов Гейне. Почитала. Не вдохновилась. Стихи показались ей слишком мрачными. Гейне любил как-то не так радостно и восторженно, как тот мальчишка, влюбленный в хорошую девочку Лиду.

В новом районе Ляля пошла в новую школу. Она вытянулась, отросшие темные кудри перехватывала на макушке заколкой. Одноклассники приняли Лялю вполне доброжелательно. Вскоре появились подружки, с которыми вместе ходили в школу и домой. Мальчишки молча присматривались.

Ей нравились и некоторые учителя. Особенно Ирина Михайловна по литературе. У нее негромкий проникновенный голос, внимательный взгляд сквозь стекла очков и красивый почерк. Именно этим своим красивым почерком вывела однажды Ирина Михайловна на доске: М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри».

У Ляли дрогнуло что-то в душе. Страдающий и отчаявшийся, влюбленный и одинокий… Ляля не переставала любить его ещё с той самой, так и не сыгранной роли.

Ирина Михайловна начала рассказывать о поэте, о поэме, и это было как первый акт какого-то чудесного спектакля, в котором Ляля непременно должна была принять участие.

Ирина Михайловна предложила прочесть фрагмент из поэмы кому-то из учеников, как это делалось обычно на уроках литературы. Лялина рука взметнулась в ту же секунду, пока остальные раздумывали или тихонько мечтали, чтобы выпало читать кому угодно, но только не им.

Ляля понимала, что класс – это не театр, не сцена, что читать ей придется сидя за партой, что невозможно размахивать руками, мысленно обращаясь к старому монаху. Значит, придется играть эту роль только голосом. А партнер ей был совсем и не нужен, ведь у него и слов-то никаких не было. Она незаметно, как бы между прочим, отстегнула заколку, кудри рассыпались, упав на лоб и виски.

– Старик! – произнесла она обессиленно, не глядя в книгу на парте, – я слышал много раз, Что ты меня от смерти спас – Зачем?.. – взмолилась она и сделала короткую паузу. А потом продолжила печальную исповедь Мцыри, перевоплощаясь в юного героя и одновременно понимая, что играет его роль.

Ирина Михайловна не останавливала Лялю, хотя, наверное, она и не планировала такое объёмное чтение на уроке.

Всю поэму наизусть Ляля, конечно, не знала, для постановки этюда в театральной студии этого и не требовалось. Закончив очередную главу, она остановилась. Класс давно уже замер. Через несколько секунд Ляля подняла голову и посмотрела на Ирину Михайловну. Стёкла очков придавали блеск немного удивленному и одобряющему взгляду учительницы.

– Отлично, Ляля, спасибо! – вежливо поблагодарила она.

И Ляля, наконец, свободно выдохнула. Роль была сыграна, и ничего, что зрители не аплодировали, да это сейчас и не главное. Она поняла, что комиссия во главе с замечательной, всё понимающей учительницей приняла наконец-то тот самый, когда-то не сданный, отложенный надолго зачёт.

Бедный Гендель

С этим преподавателем Маргоша познакомилась ещё на вступительных экзаменах, когда писала диктант по сольфеджио. Музыкальный диктант отличается от привычного тем, что диктуют не слова и предложения, а звуки, которые надо записать нотами.

Невысокий, сутулый, дорого, но небрежно одетый, с художественно растрепанной копной тёмных кудрявых волос, пронизанных седыми серебряными нитями, в очках с толстыми стеклами, пухлыми, улыбающимися губами, которых почти не скрывали небольшие седые усы, он как-то радостно вбежал в аудиторию, так же радостно сыграл на фортепиано мелодию, как будто загадывая загадку. Весь его облик говорил: А, ну-ка, отгадай!

Отгадать было сложновато, потому что играл он азартно и как-то ритмично неряшливо в отличие от наших предыдущих педагогов, которые играли музыкальные диктанты отчетливо, медленно, почти так, как диктуют в обычных школах учителя первоклассникам.

Абитуриенты недоуменно переглядывались, слушая эту непонятную диктовку, пытаясь хоть как-то уловить ритмический рисунок мелодии.

Те, кто выдержал экзаменационные испытания, встретились с Ароном Шмулевичем уже на лекциях по истории зарубежной музыки, или зарубежке, как по школьной привычке сокращали длинное название предмета студенты. О его требовательности и строгости на экзаменах все уже были наслышаны, поэтому и на лекции многие шли с каким-то внутренним страхом, готовясь к самому худшему.

Маргошу же лекции Арона захватили сразу, с первого слова. Пухлые яркие губы преподавателя в контрасте с седыми усами всё время сдерживали улыбку; глаза лучились сквозь посверкивающие толстые линзы очков. Он вел повествование, как будто шёл по какой-то сложной, извилистой и пересеченной местности, увлекая за собой тех, кто этого пожелает. По ходу повествования он сворачивал с прямого пути, отклоняясь от маршрута то вправо, то влево, но никогда не забывал своей цели и всегда возвращался на исходную точку. Казалось, что ему самому рассказывать было безумно интересно.

Маргоше нравилась эта необычная логика, она успевала зацепиться за его мысль, как за путеводную нить, и раскручивала этот волшебный клубок, наполняясь безудержной радостью открытий. Она слушала его так, как будто читала увлекательную книгу, а потом строчила в тетради, стараясь успеть записать как можно больше, конспект её пестрил вопросительными и восклицательными знаками.

Далеко не все однокурсники разделяли Маргошины восторги, кто-то бесстрастно записывал лекцию, кто-то запутывался в лабиринтах его повествования и переставал что-либо понимать, кто-то заранее боялся экзамена и переэкзаменовки. Слух о том, что мало кто сдает экзамен Арону с первого раза ходил в абитуриентской среде. Любви Арону и его предмету это не добавляло.

К экзамену по истории зарубежной музыки готовились по авторской методичке самого Арона Шмулевича. Тоненькая книжица, как и его лекции-лабиринты, была наполнена многочисленными заданиями, бесконечным количеством имён и названий музыкальных произведений, которые надо было слушать, знать, петь или играть.

Маргоша честно пыталась запихнуть в себя всю эту информацию. Но зарубежка была не единственным экзаменом в институтском курсе. Маргоша читала учебники по истории музыки, жалея, что они написаны совсем не в таком стиле и не таким языком, которым повествовал эти истории на своих лекциях Арон. Уставая от огромного потока информации, она брала в руки другие, более интересные для неё книги, и надолго зачитывалась, например, удивительной жизнью Моцарта, о которой прекрасно повествовал художественным языком Дэвид Вейс, перемежая правду и вымысел.

На утро экзаменационного дня из всех вопросов невыученным и неузнанным остался только Гендель. Информация о нём пестрела немыслимым переплетением названий городов, стран, незнакомых и трудновыговариваемых имен, и огромным перечнем его произведений. Память категорически отказывалась всё это запоминать, просто вышла и дверь за собой демонстративно захлопнула. Последние страницы учебника Маргоша дочитывала уже за завтраком, зацепившись взглядом только за одинаковые даты рождения Генделя и Баха.

…Узкий коридор перед экзаменационной аудиторией вибрировал от стрессовых волн, исходящих от студентов. Кто-то рвался сдавать экзамен непременно в первых рядах, кто-то оттягивал неприятную процедуру, втайне надеясь на усталость строгого экзаменатора. В аудиторию заходили как в кабинет врача, понимая всю неотвратимость предстоящего события.

Маргоша, как многие студенты, ощущала в голове полную пустоту, казалось, что она ничего не помнит и не знает не только про Генделя, но вообще ничего по истории зарубежной музыки. Суеверно, в надежде на счастливый билет вытащила из разложенного на учительском столе веера листков третий слева. Счастье оказалось только наполовину – Гендель и Моцарт. Тот самый Георг Фридрих, о котором читала за завтраком, тот, о котором она точно ничего не помнила. С Моцартом было проще.

Маргоша осмотрелась вокруг, заметила тех, кто умудрялся списать, хотя для этого надо было обладать уникальным талантом, потому что замеченные Ароном приходили потом на пересдачу по нескольку раз. Быстро набросала план ответа по Моцарту и стала смотреть в окно, дожидаясь своей очереди на эшафот. Высоко в небе маленький крестик реактивного самолёта именно над зданием их музыкального факультета вышивал белой нитью по голубому полю скрипичный ключ. А может быть, ей это только привиделось. Надо было выбирать тактику для своего спасения.