Полная версия

Оды и некрологи

Борис Минаев

Оды и некрологи. Книга, которая постоянно дополняется и уточняется

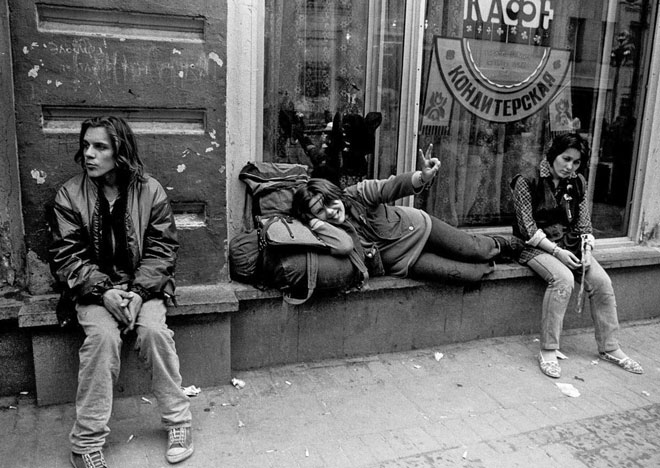

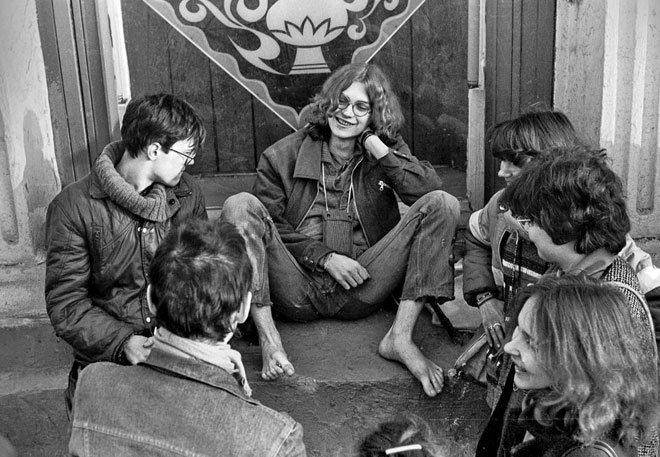

Стома хиппи

На Кировской

Тимошин в Подольске

Фото Игорь Стомахин

© Минаев, Б. Д., 2025

© «Время», 2025

От автора

Я начал упорно работать над этой книгой 24–25 февраля, а закончил – 30 сентября 2022 года.

Конечно, до этого у меня были наброски, главки, эскизы – что называется, рабочие материалы. Но, как ни странно, главный импульс этой рукописи придала именно вся эта развернувшаяся вокруг трагедия.

Я вцепился в книгу как в спасение, как в некий длительный процесс, который будет держать мою психику на плаву.

И вот сегодня я заканчиваю ее и не знаю, что будет со мной дальше. Будет ли это «дальше», зачем жить…

Эта книга – о людях, которых я знал, которые были частью меня (как выяснилось потом). Эта книга и обо мне.

Эта книга – отчасти – о той жизни, которой больше нет.

Эта книга – как я уже сказал – книга надежды на то, что жизнь все-таки может быть лучшей, по крайней мере нормальной.

Эта книга – послание к самому себе, который должен жить и должен дотерпеть. И послание тем, кто будет после меня.

В общем, это просто книга, написанная с февраля по сентябрь.

Часть первая

Мальчики и мужчины

Тень Тимошина

Глава первая

Не могу сказать, что я был близким другом Тимошина, да и были ли у него такие? Я не уверен.

При этом Тимошин оставил в моей жизни большой и глубокий след. Он, собственно, заключался в двух конкретных вещах – резных шахматах с авторской инкрустацией и желто-синем витраже, который он вставил в нашу кухонную дверь на Аргуновской.

Витраж разбился, когда я обиделся на Асю и хлопнул этой кухонной дверью. Помню, что, когда это случилось, я испытал боль, в общем, безо всяких преувеличений, физическую.

Витраж мне ужасно нравился. Было обидно, что я разбил его сам.

Впрочем, я тут же подумал, что если бы виновата была, скажем, Ася (то есть если бы это она хлопнула дверью), это было бы еще обиднее. Нет, конечно же, она не могла так поступить…

Я взял веник и совок и стал собирать осколки в мусорное ведро, переживая свое горе. Ася молчала из другой комнаты. Мне кажется, ей тоже стало страшно в эту секунду.

Как он возник (витраж)? Потом будет длинная история наших с Тимошиным отношений, с самого начала, а сейчас сухой фактологический момент.

Игорь пришел на Аргуновскую, напомнил мне о своем обещании (я опять стал его убеждать, что это не нужно, это слишком дорого, и я не понимаю, чего он вдруг решил делать мне такие подарки), наконец я замолк, он сухо и без лишних объяснений сделал замеры, потом вежливо попил чаю и удалился.

Примерно через месяц он опять пришел с инструментами, аккуратно вынул гво́здики, убрал старое стекло, вставил новое стекло с витражом – и потом аккуратно забил гво́здики обратно.

Квартира у нас была типовая двухкомнатная, в длинном восьмиэтажном доме, стоявшем буквой Г (мы жили, кажется, в шестом подъезде, а всего их было то ли десять, то ли двенадцать). Она была на последнем этаже, в период дождей на потолке появлялись пятна. Но район был хороший, Останкино, только от метро далековато.

Дверь в кухню прикрывалась, пожалуй, лишь в тот момент, когда дети ложились спать – и вот тогда-то и можно было смотреть на витраж. Ася ложилась спать тоже, а я отправлялся на кухню писать свою дежурную статью к утру, верней печатать на машинке. И вот тогда я закрывал дверь очень плотно. И передо мной возникал ангел с трубой.

Из чего был сделан этот витраж с ангелом и трубой?

…Из толстого непрозрачного стекла, а на стекло был нанесен желто-синий рисунок – ангел с крылом и трубой, как я уже сказал. Кто там был желтый, а кто синий, я не помню. По-моему, труба была синяя, а крыло – желтое.

Когда Тимошин пришел вставлять витраж, я уже знал, что там будет изображено. Тимошин, как и положено, заранее показал эскиз заказчику (то есть мне).

Да, я ему ничего не заказывал, но, конечно, узнал у Аси, не против ли она. Не против чего? Ну, если вот такой-то придет и поставит нам витраж. И я робко показал рисунок Тимошина.

– Витраж? – переспросила Ася. – Конечно, я не против. Что за глупый вопрос.

* * *…Шахматы Тимошина живут до сих пор, им скоро исполнится сорок лет. Игорь однажды безо всяких предисловий принес мне их в журнал «Вожатый». Они были завернуты в плотную крафтовую бумагу, которая немного странно пахла, и перевязаны бечевкой.

Он положил сверток на мой рабочий стол прямо поверх бумаг.

– Что это? – немного волнуясь, спросил я.

– Ну сам посмотри, – сдержанно ответил Тимошин.

Я развязал бечевку, развернул бумагу, пытаясь разгадать этот смутный запах. («Может, в нее копченую рыбу заворачивали?» – быстро и осторожно подумал я тогда.) Потом я увидел эти шахматы.

– Ой! – сказал я. Подарок меня как-то ослепил.

Я бережно открыл доску, внутри лежали резные фигурки.

– Шахматы не я вырезал, – сдержанно сказал Тимошин. – Я только инкрустации делал.

И верно, инкрустации имелись.

На белых (а вернее, на желтых) клетках были нарисованы какие-то узоры. Позднее я разглядел, что там изображена птица Сирин, мифологическое существо. Птица с головой женщины. Каждая такая женщина-птица была изящно вписана в желтую клетку. А в каждую темную клетку был вписан затейливый завиток. (Птица Сирин была, таким образом, нарисована вручную тридцать два раза и завиток тоже.)

– Короче, смотри, это тонкая ручная работа! Сначала так вот кисточкой наносишь, аккуратно, чтобы линия была ровной. Потом лаком покрываешь. Лак должен застыть, понимаешь? Потом верхний слой наносишь. Лучше, конечно, под дождем не оставлять, но в принципе лак все равно выдержит, даже под дождем. Еще твои внуки будут в эти шахматы играть, посмотришь. (Он угадал, кстати.) Ну, как вообще твое впечатление?

– Да вообще-то потрясающе, – смущенно ответил я. – Но как-то я вроде ничем не заслужил.

– Да дело не в этом, – обиженно сказал Тимошин. – Ты, во-первых, заслужил, даже не сомневайся. Но дело не в этом. Представь, вот придут к тебе друзья, станет вам нечего делать, захотят они поиграть в шахматы. Да? Ты тогда шахматы эти достанешь и объяснишь им, что это шахматы ручной работы. Может, они тоже захотят купить.

– Но вообще это мой подарок тебе, только и всего, – смущенно сказал Тимошин, стоя уже в дверях и собираясь уходить.

Иногда мне казалось (может быть, только казалось?), что он слегка пригибал голову, входя в мой кабинет. Человек он был богатырского сложения. В данном случае он тоже слегка ее пригнул, хотя это на самом деле не требовалось, и скромно прикрыл за собой дверь.

А я сидел и вертел в руках эти шахматы.

Примерно году в 2018-м я написал про Игоря заметку в модный журнал GQ (джентльмен ежеквартально, так переводится).

И вот что я там написал.

Был у меня такой друг, Игорь Тимошин, который был известен тем, что довольно часто дрался с милиционерами. Понятно, что он дрался в нетрезвом виде – ну кто ж на них полезет трезвым?

Сейчас, в нынешнюю эпоху, Тимошин бы точно не выжил. Ну или сел бы надолго в зону по какому-нибудь там «Болотному делу».

А вот тогда, в ту гуманную и противоречивую брежневскую эпоху, его каким-то чудесным образом моя милиция отмудохивала – и отпускала восвояси.

Нос у него был поэтому сломан.

Внутренности, конечно, тоже болели. Поэтому, может быть, чтобы заглушить боль – Тимошин выпивал. И снова дрался с милицией. Наверное, именно это и называется «замкнутым кругом».

Тимошин был человек не робкого десятка, у него были симпатичная борода, сломанный нос, густой звучный голос, пронзительный взгляд, мускулистые руки. Словом, он нравился девушкам, и жен у него было несколько в разные годы.

Не знаю, кем бы он мог быть в какие-то другие эпохи. Возможно, лихим фронтовым офицером. Легко представляю его себе также священником, монахом или протодьяконом, например. Голос, повторяю, у него был невероятно густой.

Но на каком-то сложном витке биографии судьба занесла его в скромный журнал «Вожатый». Я там работал заведующим отделом эстетического воспитания в начале 80-х годов. И в комнате у меня стояло пианино. Я редактировал шарады, загадки, сценарии для агитбригад, пионерские песни, и конечно же, фельетоны. Игорь писал почти во всех этих жанрах.

Все это, конечно, требует некоторого комментария…

Тимошина прислал в «Вожатый» мой друг Коля Ламм. Он позвонил, и в своей манере, как бы что-то недоговаривая и улыбаясь сквозь густые усы и бороду, сказал: ты там поговори с ним, ладно?

Когда он появился в моем кабинете на Новодмитровской улице, 5а («Вожатый» сидел на тринадцатом этаже, а я занимал комнату 1304), я сначала не знал, что с ним делать. А потом предложил ему отвечать на письма читателей.

У меня было несколько консультантов, которые зарабатывали таким образом. Это нельзя было назвать зарплатой, но деньги были вполне нормальные. Например, был у меня в отделе такой музыкальный редактор, старик Иорданский (автор бессмертной песни «У дороги чижик»), так вот он отвечал на письма, авторы которых предлагали к печати пионерские песни: стихи и нотную запись. Иорданский разбирал ноты, брезгливо читал слова и выносил свой вердикт за пятьдесят рублей в месяц.

Были у меня и другие консультанты, которые отвечали, например, на стихи и рассказы, присланные в редакцию (среди них мой друг Лева Яковлев, в те годы он писал сценарии для елок, цирковые репризы и одновременно работал на складе макулатуры сторожем сутки через трое).

Тимошина я поначалу тоже определил на роль консультанта, я подумал, что он вполне может отвечать на детские письма с рассказами «о школе, о товарищах, о себе» и прочее. Все-таки человек то ли два, то ли три года работал на договоре в «Московском комсомольце».

Однако после второй порции писем Тимошин наотрез отказался.

– Чего так? – поинтересовался я.

– Блядь, ну тут же одни графоманы! – раздраженно сказал он, показывая на письма. – Зачем они все это пишут?

Я хотел ему сказать, что авторы писем в основном люди нежного возраста – пионеры, старшеклассники, ну даже если вожатые, вряд ли тут стоит говорить о графомании, скорее это возрастное, но почему-то постеснялся.

Потом я предложил ему сочинять для «Вожатого» в следующих жанрах: шарады, загадки, викторины, сценарий пионерского праздника, композиция для агитбригады.

Он немного подумал и осторожно спросил:

– А «композиция для агитбригады» это вообще что?

– Ну… это вроде пьесы, – уточнил я. – Первый пионер, второй пионер. Они выходят, читают стихи. Ну вот, типа такого…

– Это мне подходит! – довольно сказал Тимошин, поглаживая бороду. – Я давно хотел написать пьесу. Дай образец! – и он жадно углубился в чтение подшивки журнала.

Однажды я спросил Тимошина, почему для него так важен именно «Вожатый», только ли из-за денег. Ответ был неожиданный.

– Ты понимаешь… – сказал он. – Моя бывшая жена оформила на меня алименты. Мне нужно показывать доход и платить с него пятьдесят процентов.

Я решил не влезать в семейные отношения и замолчал.

Вообще Тимошин всем своим суровым видом, густым басом и какой-то изумительной искренностью внушал мне что-то вроде трепета.

Никогда раньше я не видел столь цельного и в то же время столь неустроенного человека.

То, что Тимошин живет как-то именно неустроенно, было написано на нем крупными буквами.

У него не получалось почти ничего, за что бы он ни брался. И вместе с тем он с лихвой искупал это какой-то своей страстью. Это была страсть сама по себе, в ее чистом лабораторном виде. Страсть вообще ко всему.

Я еще тогда спросил его по поводу алиментов:

– А сколько же у тебя детей?

Он как-то неуверенно пожал плечами.

Ко мне он относился нежно. Никогда не предъявлял никаких претензий. Когда я, мыча и путаясь в выражениях, объяснял ему, почему очередной его опус никогда не увидит свет, он говорил так:

– Понимаешь, просто ты интеллигентный человек. А я нет. Я бы просто послал их всех… Но ты так не можешь, и я уважаю это.

Однако найти ему применение в «Вожатом» все-таки поначалу было трудно. Шарады, загадки, сценарии для агитбригад постепенно отпали, и вот тогда я нашел для него тему, письмо для командировки с последующим написанием очерка.

Мальчик собирал макулатуру вместе со всеми, но конкретно именно его макулатуру почему-то не приняли или засчитали ему меньшее количество баллов. А он, видимо, собирал эти баллы, чтобы получить какую-то грамоту, а после грамоты – поездку в Москву или в Артек.

Я решил, что Тимошин прекрасно знает, как писать эти корреспонденции о равнодушных чиновниках и искренних детях.

Игорь страшно загорелся.

– Я потом напишу пьесу! Понимаешь? Я напишу детскую пьесу, и ее поставят в ТЮЗе! Во всех городах!

Он быстро оформил командировку и поехал в этот далекий город.

Вернулся Тимошин какой-то серый, потухший и в глаза не глядел.

– Что случилось? – спросил я.

– Да ну, тухлая история… – вяло ответил он. – Я-то думал, что мальчик честный, а он сам хитрожопый бюрократ, не понравился мне. Только о баллах и думает. Нет героя – нет пьесы, понимаешь? Ну и потом… – еще более мрачно продолжал Тимошин. – Комсомольцы эти… Вот же скотское племя, как я их ненавижу.

Выходя из кабинета, он оглянулся, сурово кашлянул своим густым басом, и сказал:

– Слушай, если тебе будут что-то писать или звонить оттуда, гадости про меня говорить, ты не верь. Это все неправда.

Я слегка похолодел, но потом обо всем этом благополучно забыл.

А утром секретарша главного редактора попросила меня привести Тимошина в приемную. Я вызвал его по телефону, предчувствие меня не обмануло.

– Пусть ваш автор сначала один зайдет, – вежливо сказала секретарша.

Тимошин позеленел и толкнул дверь плечом.

Вышел он из кабинета довольно быстро и, не глядя на меня, пошел по коридору к лифту.

Главный редактор сидел взволнованный и заметно покрасневший.

– Он вообще кто? – резко спросил он.

– Мой автор, – примирительно сказал я. – Творческий человек. Они все странные. Вы же знаете.

– Ну так вот, я не хочу больше видеть его нашим автором. Он позорит редакцию своим поведением, – сказал главный и пододвинул ко мне письмо на бланке обкома комсомола.

В письме говорилось о том, что Тимошин в командировке вел себя безобразно, развязно, грубил секретарю обкома, привел в номер гостиницы постороннюю женщину, и после него там осталось много бутылок из-под спиртного.

– Ну ладно, – сказал главный, немного отдышавшись. – Это все ладно, бывает. В комсомоле тоже не ангелы работают. Но почему он так себя в редакции ведет? Он что, ненормальный, что ли?

Наутро Тимошин позвонил.

– Так ты чего, послал его, главного редактора, что ли, я не понял? – спросил я его.

– Конечно, нет! – заорал он. – Вел себя тише воды, ниже травы. Но он же чудак какой-то! Как ты с ним работаешь? Солдафон, блядь.

Что на это ответить, я не знал.

– Ну так чего? – уже тише спросил меня Тимошин. – Меня больше в журнал не пустят?

– Да нет, почему… Приходи.

* * *– Знаешь, – сказал мне через много лет Лева Яковлев, с которым мы сидели в буфете Центральной республиканской детской библиотеки (РГДБ), – я сразу понял, что в смысле литературном он как-то не очень. Но я поговорил с ним буквально три минуты и понял, что это мой человек.

– В каком смысле «твой»? – заинтересовался я.

– Ну не знаю! – пожал Лева плечами. – Так бывает!

Мы немного помолчали. Лева пил воду из бутылочки, которую достал из рюкзака, а я взял кофе, салат, бутерброд, пирожное и молча поедал все это.

– Но он был… он был опасный. Ты знал это, да? – сказал Лева.

Ну да, я знал, я догадывался.

* * *Среди знакомых Левы было много творческих людей. Были писатели, были художники, были скульпторы. Один из них дал Леве на время муфельную печь. Ну маленькую такую печку, но страшно тяжелую, ее только вдвоем можно было поднять. Для обжига керамических изделий и создания мелкой, так сказать, пластики. Это я все узнал от Левы потом.

Лева (когда они в тот день вышли из редакции и, медленно прогуливаясь, побрели мимо хлебозавода) сказал об этом Тимошину – просто так, чтобы поддержать разговор.

Тимошин жутко загорелся. Он сказал, что надо ехать в Литву, на весеннюю ярмарку Казюкас, а предварительно наделать в муфельной печи «разные сувениры». Это поможет им обоим решить некоторые материальные проблемы (о том, что Лева работает на складе макулатуры сутки через трое, он уже знал), ну или по крайней мере, билеты они точно «отобьют». А там жизнь сама подскажет.

Целую ночь они вдвоем – Лева и Тимошин – просидели у этой муфельной печи.

Дело в том, что обжиг продолжается часов двенадцать. Нужно сидеть и просто ждать. Ну они, конечно, не просто так сидели, а пили водку и разговаривали.

* * *Я попросил написать про Казюкас бывших хиппи (сам я там никогда не был) – в этом мне помогла Умка, Аня Герасимова, которая почему-то хорошо ко мне всегда относилась. Бросила клич, как говорится, в социальных сетях.

Мне прислали несколько заметок – совершенно разных. Одна девушка, Ася Аксенова, описывала праздник с антропологической, так сказать, точки зрения:

Казюкас проходит в Вильнюсе очень давно, кажется, что он был всегда. В советское время он считался не только литовским национальным праздником, ярмаркой святого Казимира, но и большим праздником хиппи, которые приезжали со всего Союза». (Хиппи – мы отметим эту важную тему. Может быть, Тимошин попал на Казюкас, да еще и завлек Леву туда, потому что его бывшая девушка была из них?) Был он тогда компактным, – продолжает Ася, – проходил на Кальварийском рынке. Потом Казюкас расширился, разросся, переехал с рынка в центр города. Захватил Ратушную площадь, проспект Гедиминаса, подступы к Ужупису и часть Ужуписа, а также бульвар Вокечу (Немецкий). Он стал менее интимным и специальным, на ярмарке появилась некая доля ширпотреба, но все равно он остается Казюкасом – моим любимым праздником.

На Казюкасе здорово. Иногда лежит снег, и страшный мороз. Иногда – тепло, и можно разоблачаться до футболки. Иногда дождливо. Погода на Казюкасе не имеет значения – он прекрасен всегда.

…Невозможно понять смысл Казюкаса без мотива бегства – от себя, от Москвы, от советской власти. Бегство приобретало самые экзотические формы.

Начало 80-х, весна. Я, полуприхипленная студентка филфака, – пишет, например, Елена Брагинская, – отправилась с «цивильными», непродвинутыми однокурсницами в Вильнюс, а Вильнюс, он вообще много значит в моей жизни, у папы была вторая жена (после моей мамы) примерно моего возраста из Вильнюса, недолго, но официально, мы тогда плясали рок-н-ролл на их свадьбе… Впрочем, это было сильно после, в конце 80-х, но я уже тогда как-то предчувствовала…

Казюкас проникал глубоко внутрь, непонятно каким образом. Он манил, обещал другую жизнь, и не только детям, но и отцам. Это какая-то проговорка, не до конца понятная, но важная.

…Однокурсницам мои детоцветовнические искания были по барабану, но я тут же обнаружила братьев по разуму. Повсюду. Бледные тени в капюшонах на хайрах (одни голимые профили, как говорил знакомый уголовник) бродили гуськом по улицам, нисколько не удивляя привычных к этим вереницам прибалтов: хоть и цвел еще совок, но Казюкас-то был не первый.

Брагинская снова возвращается к тому, что Казюкас как магнитом притягивал к себе хиппи со всего Советского Союза. Далее небольшая вставная новелла.

Я вспомнила, что с двумя продвинутыми подругами, прихипленными поболее моего, где-то на две трети практически, я договорилась встретиться возле памятника Ленину.

О, этот памятник Ленину в Вильнюсе! Легенда о котах и ведре валерьянки жива в моем сердце до сих пор. Евреи города Вильнюса, гласит она, вылили на памятник в районе чресел ведро валерьянки, и наутро все коты города Вильнюса были там.

А тут – холодный март (8-е число, как потом выяснилось в ходе задержания – я-то тогда искала истину, любила бхартму, хоть и не знала, что это такое, и все эти ваши числа календаря игнорировала). Заснеженная площадь Ленина. Ни одного человека. И я начала ждать, так преданно и долго, как может ждать друзей юный человек в другом городе в эпоху до изобретения мобильной связи. Так ждала я, пока не начало смеркаться, и тут в голову пришла замечательная мысль: просто так уйти нехорошо, а уйти очень хочется. Надо оставить им послание. Вытоптать на снегу.

К счастью, обеих подруг звали Аня. Это сократило текст послания. Но в процессе вытаптывания восклицательного знака после обращения “Ани!” я услышала скрип сапог по снегу и негромкое “Пройдемте”. Не исключено, что это предложение было сделано по-литовски, но я как-то все равно поняла.

Паспорта у меня при себе не было. Меня повели в отделение. Ирония судьбы! По Вильнюсу шлялись наркоши, валялись в кустах алкаши, праздновал народ 8 Марта, праздновали хиппи первый день Казюкаса, люди пребывали во всех стадиях всевозможного расширения сознания и антиобщественного поведения – и только я, студентка полусвета, не успевшая к тому моменту даже выпить пива, была задержана и доставлена в тот день.

Милиционерам в отделении было скучно. Мое появление их развлекло. Я узнала, что сейчас пройду обследование на гинекологическом кресле на предмет наличия венерических заболеваний, а потом у меня будут брать анализ на наркотики (не уверена, что он тогда вообще существовал в природе). Изнасилованием, впрочем, не грозили.

Приехавшая в ночи однокурсница, которой удалось дозвониться, привезла паспорт и положила конец всему цирку. Меня выпустили на волю.

А на следующий день была ярмарка, красота, круговерть.

Ярмарка, красота, круговерть…

* * *Перевезя на такси муфельную печку к Леве в Медведково, Тимошин немедленно занялся маркетингом и одновременно сразу производством.

Маркетинг был такой. Он позвонил мне и спросил, не знаю ли я, какой сейчас год.

– 1986-й, – послушно ответил я.

– Да нет! – досадливо поморщился он, и, хотя мы говорили по телефону, я прямо-таки ясно увидел это его выражение, оно было мне хорошо знакомо. – Ну это… зверь-то сейчас какой?

– По-моему, кролик, – сказал я. – Или заяц. Голубой, что ли? Черт, не помню.

– Цвет не имеет значения, – сурово ответил Тимошин и повесил трубку.

На самом деле это был год Зайца, причем голубого.

Лева вспоминал потом, что более страшных зайцев он в жизни никогда не видел. Тимошин где-то достал глину, но вскоре освоил и технику, которая называлась «соленое тесто». Берешь тесто, густо солишь, и в печь.

Кособокие и оскалившиеся зайцы тут же подверглись 12-часовому обжигу. Затем, уже аляповато покрашенные, они отправились в холщовую сумку, с которой Тимошин ходил всегда.

Лева поехал на вокзал за билетами, они были, разумеется, только в плацкартный вагон. Потом они купили бутылку коньяка и отправились в путь.

…Именно в этом вагоне им встретился экстрасенс.

Экстрасенс, назовем его Володя, или лучше Эдик, позвал их курить в тамбур и, будучи человеком скромным, просто рассказал им про необъятные возможности человеческого мозга.

Лева сходил за фляжкой, и они решили еще раз перекурить.

– Телекинез – это самое простое. Ну вот самое простое… – горячо сказал Эдик, пошатываясь в такт вагону. – Поверьте, ребята, я не шучу. Ну вот, чтоб вы понимали, даже я это могу. Даже я.

Пытаясь посмотреть на это давнее событие с двух сторон – глазами Левы и глазами Тимошина, – я пытаюсь уловить ту точку, где эти два взгляда сходятся. И что-то затягивающее есть в этой точке для меня.

Итак, они пошли внутрь вагона. Эдик порылся в куртке, достал коробку спичек, вынул их из коробки и положил пустую коробку на стол.

Тут нужны особые выразительные средства, возможно метафоры и синекдохи, но я скажу лишь, что поезд к ночи набрал большую скорость, в мерцающем свете ламп ночного света все вокруг немножко дрожало. И фокус был, конечно, не в том, чтобы показать, как коробка спичек, поставленная на ребро, падает на стол, – она могла упасть и просто так, вагон мотало и подбрасывало, фокус был именно в том, чтобы показать, как она встает!

…Однако экстрасенс проделал это несколько раз. Глаза у него были, как лупы, и он весь обливался потом, как будто поднимал штангу. Он поднял коробок спичек со столика несколько раз.